西周春秋文字

- 格式:ppt

- 大小:17.29 MB

- 文档页数:66

春秋战国使用的文字

其实春秋战国时期各国的文字说到底还是从西周金文发展来的。

大致是这样:商人用甲骨文——周人沿用(就把周的叫大篆吧)——周初分封的各诸侯国同样用官方文字大篆——到了春秋战国由于各国分立有数百年字型有了一些变化——秦始皇统一全国后再稍稍整理重归统一经常看考古节目的会发现,春秋前各个诸侯国出土的器具上的文字几乎一样,不管这两个国家隔多远。

因为他们都是在用当时国家的法定统一的文字——西周大篆。

只是由于东周朝廷的威信下降了,所以各国分立,久而久之原本一样的字型在各国发生了一些变化。

但是各国文字的源头是一致的。

秦始皇只不过是将文字重新规范而已。

我觉得当时七国文字的差异就象现在“大陆汉字——台湾汉字——日本汉字——韩国汉字”之间的差别一样。

原本都是一样的,只是被各国使用久了,没有个文字委员会时时加以规范造成的结果。

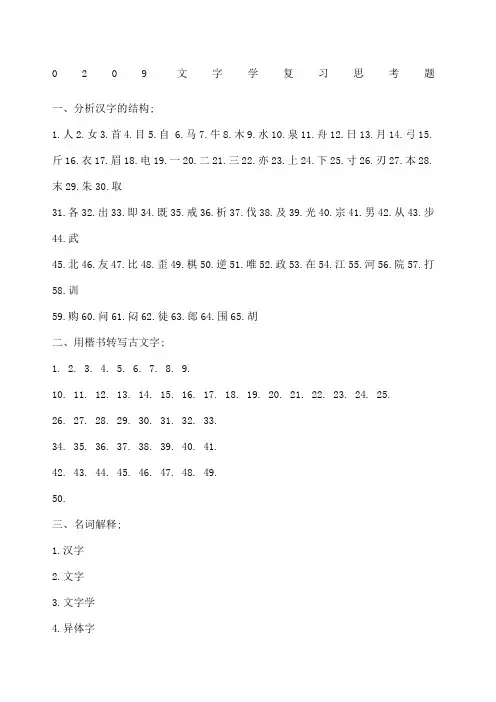

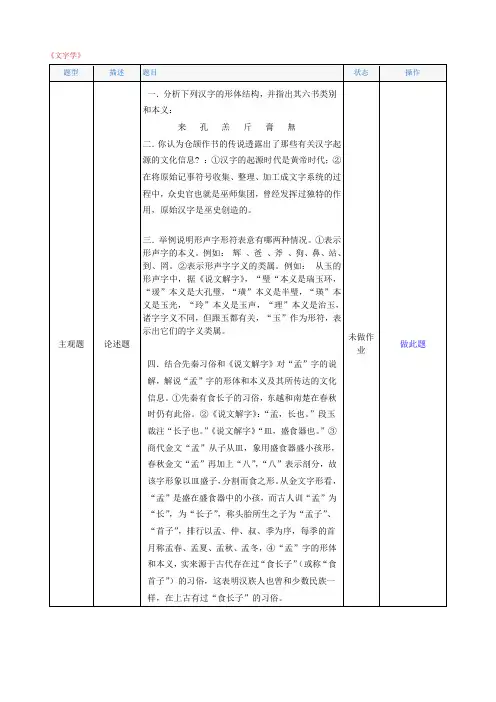

0209文字学复习思考题一、分析汉字的结构;1.人2.女3.首4.目5.自6.马7.牛8.木9.水10.泉11.舟12.日13.月14.弓15.斤16.衣17.眉18.电19.一20.二21.三22.亦23.上24.下25.寸26.刃27.本28.末29.朱30.取31.各32.出33.即34.既35.戒36.析37.伐38.及39.光40.宗41.男42.从43.步44.武45.北46.友47.比48.歪49.棋50.逆51.唯52.政53.在54.江55.河56.院57.打58.训59.购60.问61.闷62.徒63.郎64.围65.胡二、用楷书转写古文字;1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.50.三、名词解释;1.汉字2.文字3.文字学4.异体字5.古文字6.今文字7.现代汉字8.象形字9.会意字10.通假字11.六国文字12.形声字13.大徐本14.小徐本15.六书说16.三书说17.指事字18.合体字19.独体字20.繁简字四、简答;1.简论文字与语言的关系;2.简述汉字形体发展的规律性;3.简述有关汉字的起源的传说;4.简述从时间角度的古文字分类;5.举例说明假借的类型;6.简述甲骨文的特点;7.简述西周金文的特点;8.简述六国古文在形体上的特点;9.简述大篆的特点;10.简述小篆的特点;11.简述隶书的特点;12.简述章草的特点;13.简述今草的分类;14.简述行书的特点;15.列举五部文字学着作;16.列举五位文字学家;17.简介说文解字;18.说文解字中有哪些字体;19.三体石经有哪些字体;20.花草的“花”和花钱的“花”在结构上有何不同五、论述;1.谈谈汉字从古到今字体演变的大致过程;2.谈谈你对汉字前途的认识;3.举例说明形声字产生的途径;4.举例阐述古代文献中汉字与汉语词的关系;5.谈谈你对汉字起源的认识;6.谈谈你对唐兰先生、陈梦家先生、裘锡圭先生三书说异同的认识;7.谈谈你对汉字与文化关系的认识;0209文字学复习思考题答案一、分析汉字的结构;1.象形2.象形3.象形4.象形5.象形6.象形7.象形8.象形9.象形10.象形11.象形12.象形13.象形14.象形15.象形16.象形17.象形18.象形19.指事20.指事21.指事22.指事23.指事24.指事25.指事26.指事27.指事28.指事29.指事30.会意31.会意32.会意33.会意34.会意35.会意36.会意37.会意38.会意39.会意40.会意41.会意42.会意43.会意44.会意45.会意46.会意47.会意48.会意49.形声50.形声51.形声52.形声53.形声54.形声55.形声56.形声57.形声58.形声59.形声60.形声61.形声62.形声63.形声64.形声65.形声二、用楷书转写古文字;1.云2.山3.雨4.木5.水6.象7.羊8.牛9.又10.人11.犬12.口13.耳14.禾15.元16.王17.月肉18.弓19.舟20.目21.自22.我23.手24.井25.斤26.足27.武28.相29.皿30.力31.西32.南33.大34.学35.文36.院37.特38.立39.汉40.语41.言42.中43.华44.共45.国46.天47.安48.门49.长50.城三、名词解释;1.汉字是汉民族历史发展过程中自发形成的记录汉语的书写符号系统;2.文字是记录语言的工具,使最重要的辅助交际系统;3.文字学是研究文字的发生发展规律的一门学科;4.异体字是指两个或两个以上形体不同而读音和意义完全相同,在任何情况下都可以互相替代的字,也称为或体、重文、俗字;5.古文字是指自汉字产生以来到小篆等一系列字体,主要包括甲骨文、金文、六国古文、小篆等;6.今文字指秦隶以后的字体,包括隶书,草书、行书、楷书;7.现代汉字指现代汉语用字,主要是指现代白话文用字;8.象形字指依照字义描摹事物的形象而创造的字,如日、月;9.会意字指由两个或两个以上的表意符号组合而成的合体字;10.通假字是指在文字使用中,不写本字,而借用一个同音字或音近字来表示,这个同音字或音近字就叫做通假字;11.六国文字指春秋战国时期东方六国所使用的文字,即说文解字所说的古文;12.形声字指用一个表意符号和一个表音符号组合创造的字;如江、河;13.大徐本指北宋徐铉校订的说文解字;14.小徐本指南唐徐锴的说文解字系传中记录的说文解字;15.六书说指许慎在说文解字里定义的汉字的六种造字方法:指事,象形,会意,形声,转注,假借;16.三书说是新兴的汉字构造理论,唐兰在古文字学导论和中国文字学里谈到的三书说,将汉字分为象形文字,象意文字,形声文字三类;陈梦家在殷墟卜辞综述中指出了唐兰三书说的问题,并提出自己的三书说,象形,假借,形声;裘锡圭的三书说把汉字分成表意字、假借字和形声字三类;17.指事字指通过在象形符号的基础上加上标识符号创造的字;18.合体字指由两个或两个以上的部件构成的字,分形声字和会意字两类;19.独体字指由一个构字部件构成的字,包括象形字和指事字两类;20.繁简字指同一个词的两个或两个以上笔画多少不同,可以通用的字;四、简答;1.文字和语言是两种不同的符号体系;文字是语言的记录符号;文字是语言的最重要的辅助工具;2.字形表意性消弱而示音性加强;由日益繁化变为逐渐简化;不断变异又不断规范;3.结绳说;八卦说;仓颉造字说等略加评述;4.原始文字,殷商文字,西周春秋文字,战国文字;5.1无本字的假借;例:语气词“耳”假借耳朵的“耳”字,没有本字;疑问代词“奚”假借本来当一种奴隶讲的“奚”字,没有本字;2本字后造的假借;例:师——狮,为了表示狮子的狮加注犬旁;仓庚——鸧鹒,为了表示仓庚鸟,加注鸟旁3本有本字的假借;例:艹——草,借“草”为“艹”;册——策,借“策”为“册”;6.象形性强,但已经符号化;结构上六书皆备;字形不固定,异构多;合文多;笔画瘦硬夺方折;行款自由;7.合体字明显增加;字形较甲骨文稳定;合文数量减少;笔画逐渐线条化、平直化;行款基本固定;8.形声字多;假借现象多;省变,讹变多,难以尽用六书分析;偏旁不固定;仍有合文;文字美术化;9.上承西周金文,下启小篆;笔画线条化;形体定型化;合体字多;10.形体定型;字体符号化;字形简化;笔画圆润无方折;形声字多;11.全面符号化;彻底笔画化;变体字多;笔画多波折;方块化;12.保存了隶书的笔势;许多笔画勾连不断;字形较隶书简单;13.笔画勾连,上下字牵连;没有波势;艺术化,实用性淡化;14.近楷不拘;近草不放;笔画连绵,各字独立;实用性强;15.说文解字、玉篇、类篇、汉简、隶释任意五部16.许慎、徐铉、杨树达、陈梦家、裘锡圭任意五位;17.作者东汉大学者许慎;首创部首编排法;以形说义;我国第一部字典;我国文字学诞生的标志;18.小篆;古文六国文字;籀文大篆;19.古文六国文字;小篆;隶书;20.花草的“花”中“艹”是义符,“化”是音符;花钱的“花”是假借字;五、论述;1.古文字阶段从商代到秦代公元前1300—前206年,古文字阶段主要有四类,即商代文字、西周春秋文字、六国文字、秦系文字;商代文字主要有两类:甲骨文和金文,商代文字有正体俗体之分,甲骨文字形还很不固定,象形程度仍然很高;西周春秋文字,这一阶段使劲稳鼎盛阶段,西周金文形体演变出现字体整齐化,西周后期,字形线条化、平直化;六国文字主要在战国时代,在这一时期,俗体流行,各国文字异形,目前已失传;秦系文字主要是春秋战国时代秦国文字及小篆,秦文字的正体演变为小篆,而秦文字的俗体演变为隶书,隶书是战国晚期在秦文字的俗体基础上形成的,也就是古隶;进入隶楷阶段后,在昭宣之际产生了八分,八分在东汉中期逐渐演变为新隶体,东汉晚期早期行书形成,直至汉魏之际出现钟王楷书,到唐初时形成成熟的楷书;此外,钟王楷书在南北朝时演变为魏碑体,最终成为成熟的楷书;古隶在宣元成时期演变为章草,魏晋时期形成今草;早期行书在东晋演变为行书;2.汉字不是低级文字;文字发展三阶段说是错误的;汉字时成熟而有生命力的文字;表音文字与汉字没有优劣之分;清末以来否定汉字有认识上的偏误;建国以来的简化汉字运动要一分为二的看待;汉字的前途应该让历史来回答,不应该人为规定;目前看不出汉字被拼音文字取代的倾向,但是要警惕矮化汉字和神化汉字的不良现象;3.1表意字上加注音符;例:鸡简化字作鸡,鸡的初文是象物字,加注了音符“奚”,象鸡的形符被换成了鸟,成了一般的形声字;2表意字字形上部分改换成音符;例:何是负荷的“荷”的本字,何的表意初文象人肩荷一物,后来人形简化为一般的人旁,象所荷之物的形符改成形近的“可”,成为从人可声的形声字;3在已有文字上加注意符;a.为明确假借意而加意符;例:师,本当师众讲,汉代假借它表示狮子,后来加注犬旁分化出从犬师声的狮字;b.为明确引申义而加意符;例:“取”字引申有娶妻的意思,后加注“女”旁分化出“娶”字表示这个引申义;c.为明确本义而加意符;例:“它”是“蛇”的初文,“蛇”为了明确“它”的本意,在本字上加注意符而成后起本字;4改换形声字偏旁;例:振起的“振”有赈济的意思,后来就把“振”字的“手”旁改成“贝”旁,分化出“赈”字来专门表示这种意义;5意符音符组合而成;例如“梅”、“镁”等;4.古代文献中的汉字与汉语词的关系主要体现在:1同词异字:古今字,如反与返;通假字,如蚤与早;异体字,如群与羣;繁简字,如国与国;2异词同字:主要由假借形成,如蚤代表早晨的早和跳蚤的蚤;由音译形成,如佛用在仿佛一词中,也用在佛经一词中;回答时各举2例5.1汉字起源有很多传说,影响比较大的有结绳记事说,八卦说,仓颉造字说,这些说法是不科学的;2汉字不是一时一地由某个人创造的,汉字是由汉族先民集体创造的,起源于6000年前,成熟于4000年前;3汉字来源于图画与刻画符号;6.1唐兰先生的三书说是:象形文字、象意文字、形声文字;陈梦家先生的三书说是:象形文字、假借文字、形声文字;陈梦家先生的三书说是:表意文字、假借文字、形声文字;2唐兰先生是从形体着眼,所以没有假借,陈、裘二先生大致一样,从用字的角度出发,多了一类假借;7.汉字字形反映了中国物质文化;汉字字形反映了古代制度文化;汉字字形反映了古代精神文化;汉字字形反映了古代民俗文化;汉字字形还产生了许多艺术样式,如对联、书法;由汉字还产生了大量游戏形式,如拆字等;均需举例。

《文字学》(0209)《文字学》复习思考题一、文字学术语解释1.小学 2.小篆3.大篆4.古文 5.合文6.以形会意字7.借形变体字 8.合音字9.异体字10.古今字二、填空1.《说文解字注》的作者是(),《甲骨文字释林》的作者是()。

2.《说文释例》的作者是(),《说文通训定声》的作者是()。

3.《三代吉金文存》的作者是(),《两周金文辞大系》的作者是()。

4.《甲骨文编》的作者是(),《金文编》的作者是()。

5.周有光在《文字演进的一般规律》一文中根据汉字使用符号所起的表意和表音作用的整个状况得出汉字是()文字的结论;裘锡圭在《汉字的性质》一文中根据汉字字符与语言单位的对应关系,将汉字又叫做()文字。

6.1935年唐兰先生在《古文字学导论》中批判了六书说,提出了三书说,把汉字分成象形文字、()文字、()文字三类。

7.1956年陈梦家先生在《殷墟卜辞综述》中谈到整个汉字发展的过程,把汉字分为()、()和形声三种基本类型。

8.人们一般把自汉字产生以来至小篆的字体书写的文字,统称为(),把用秦隶书以后的字体书写的文字,统称为()。

秦隶书写的文字是二者的分水岭。

9.古文字按照时代的先后,可以区分为原始文字、()文字,西周春秋文字和()文字等类别。

10.多数的古今字从意义上看,今字只是分担古字的()个意义。

11.汉字在发展过程中会产生同一词义先后异字的现象,即表达同一词义,因时代不同而出现形体不同的汉字,其中产生时代较早的称为(),产生时代较晚的称为()。

12.异体字的()和()完全相同。

13.汉字在发展演变过程中,字形的变化规律主要表现在字形的表意性()而表音性(),由日益繁化转为逐渐简化,不断地变异又不断地规范三方面。

14.汉字在发展演变过程中,字形的变化是有规律的,其主要表现在字形的()削弱而()增强,由日益繁化转为逐渐简化,不断地变异又不断地规范三方面。

15.笔画的简省,是汉字字形简化的主要方面,这种现象只存在于各个时期的()字形中间,而并非所有的字形都有。

第三讲汉字形体的演变汉字形体演变的两个阶段殷商西周春秋战国文字秦国文字汉代魏晋秦隶大篆甲骨文金文小篆行书楷书草书六国古文汉隶古文字阶段(商代——秦代)今文字阶段(汉代至今)隶变2汉字形体的变迁,就具体的字来说,主要是笔画形态的发展形体的变迁也牵涉到偏旁、部位的变化就汉字总的文字体系来,字体的演变还牵涉到造字方法的问题甲骨文以象形、会意字为主,形声字只占百分之二十几,到了小篆,则以形声字为主,象形、会意字所占的比例还不到百分之二十。

甲骨文一、什么是甲骨文? 殷商时代的代表文字,迄今为止发现的我国最古老而又比较成熟的文字。

因它是刻在龟甲或兽骨上的文字,因而称“甲骨文”。

也叫“殷墟卜辞”“卜辞”“占卜文字”等。

☐据统计,甲骨文单字数约4500个,已经释读1500左右。

从字体的数量和结构方式来看,甲骨文已经是一种经过长期发展的成熟的文字。

甲骨文以象形字、会意字为主,形声字只有20%左右,假借现象十分普遍。

☐著录甲骨文的主要著作:《甲骨文合集》甲骨文的最早发现时间应该是在清末光绪二十五年以前。

在河南省安阳县小屯村的洹河南岸田庄。

村人于耕种时,在土层中掘出一些龟甲兽骨碎片,其中大部刻有深奥难辨的文句。

当时,村人当作龙骨转售给药店为药村。

直至光绪二十五年(1899),被考古学家王懿荣发现,肯定了它具有珍贵的研究价值,轰动了学术界。

复经刘鹗、孙诒让、罗振玉、王国维、叶玉森诸家的先后搜集考究,其中罗振玉更是瘁尽全力以为提倡,始奠定了“甲骨学”的地位。

安阳殷墟二、甲骨文的特点1、表意性强:以象形为基础,图画意味浓厚。

☐2、形体结构没有完全定型化。

同一个字可以有多种写法。

异体字繁多。

☐(1)结构成分多少不确定。

(2)构成成分不确定。

牢逐即莫(3)方向和部位不确定,一个字可以正写、反写、倒写、侧写,比较自由。

降象人隹好既3、用笔质朴刚劲。

笔画多为细瘦的直笔。

日丁子父☐4、合文现象比较严重。

☐把两个或两个以上的字合刻在一个位置上,代表两个或两个以上的词或词素。

西周时期文字浅说西周时期主要文字资料是金文。

笔者通过梳理,将西周金文从概念、特点及记载的类别上加以说明,旨在强调和说明西周文字对汉字的发展起到非常重要的作用。

标签:西周;金文;铭文西周(约前11世纪—前771年)文字有甲骨文、金文、陶文等,主要以金文为主。

周初的甲骨文出土并不多见,比较集中的是1977年、1979年在陕西省岐山县、扶风县一带考古挖掘出土的周原遗址以及随后在河北、北京等地方考古发现的西周甲骨文,其中300多片有字。

这些甲骨文的内容丰富,对研究商周的政治、经济、文化等有重要的历史价值和意义。

一、金文概说金文,是指铸在青铜器上的文字。

在先秦,“金”可以称铜,所以在青铜器的文字一般叫做金文。

因为礼器中鼎的数量是最多的,所以有人用鼎来作古代铜器的代表,上面的文字叫做钟鼎文,也称为铜器铭文,简称作金文。

二、金文特点由于金文是先用毛笔描写在模胎上,然后再刻字,最后铸在铜器上的,所以字体正规,字形整齐,笔划圆肥,故更具有象形的意味。

西周金文有以下主要几个特点:第一图形绘画的成分慢慢在减弱,笔画呈现线条,曲线呈现平直,文字便于书写;构字方式日趋统一,字形日益固定;语气词“呜呼”、“哀哉”之类也渐出现;不常出现新的象形字,而形声字却明显增加。

三、铭文的记载工具青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表。

鼎(dǐng)古代烹煮用的器物,指古代烹煮用的器物,一般是有三足圆鼎和四足方鼎。

西周以后,“礼崩乐坏”。

战国时青铜器重又回复为日用器具,长篇铭文已非常罕见。

四、铭文的记载各类事件1、有关于政治的利簋的铭文,32个字,这篇铭文写了甲子日周朝人灭商这一历史事件:“武征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商。

辛未,王在阑师,赐右吏利金,用作檀公宝尊彝。

”说的是在辛未这一天,武王在郑州,赏赐给官员了一部分铜,利就是用铜来制作成祭祀的宝器。

利簋记载的史实证实了《尚书·牧誓》中“时甲子日昧爽,王至于商郊牧野”的记录,具有非常重要的史料价值。

13级汉语言文字学王昆20130589《文字学概要》读书笔记摘要《文字学概要》是裘锡圭先生文字学理论方面的一部专著。

本书结合传世文献、出土文字资料及考古发现,全面讨论了有关汉字的性质,汉字的形成、发展、演变,汉字结构类型,文字假借,文字分化与合并,字与字的形音义关系以及汉字整理和简化等问题,分析深入、论证严谨、见解深刻而多有创意,对汉语言文字学的研究和教学作出了很大贡献。

关键字:文字汉字字形一作者简介裘锡圭先生主要从事文字学、古文字学和古典文献学(先汉部分)等方面的教学和研究工作,也从事先、汉史的研究。

曾参加望山楚简、曾侯乙墓文字资料、郭店楚简、银雀山汉简、马王堆汉墓帛书和湾汉墓简牍等出土文字资料的整理考释工作。

著有《文字学概要》、《古代文史研究新探》、《古文字论集》、《裘锡圭自选集》、《文史丛稿——上古思想、民俗与古文字学史》、《裘锡圭学术文化随笔》、《中国出土古文献十讲》等,学术论文汇编《裘锡圭学术文集》于2012年出版。

二读书笔记第一章文字形成的过程(一)文字定义狭义派认为文字是记录语言的符号;广义派认为人们用来传递信息、表示一定意义的图画和符号,都可以称为文字。

“文字”可以指一个个的字,也可以指文字系统。

(二)文字的产生文字产生前,人们曾用文字画来记事或传递信息。

阶级社会形成前夕,原始文字才有了产生的可能。

在原始文字阶段,文字和图画是长期混在一起使用的。

首先产生的是跟图画有明显界限的文字,如“大”;人、鹿这一类具体事物的象形符号随后产生,这二者称为表意字。

然后使用跟所表示的对象没有在联系的硬性规定符号的记号字产生。

随后为了克服表意字和记号字局限性造成的困难,表音的假借字应运而生。

表意字和假借字的出现,是文字形成过程正式开始的标志。

最后,为了克服假借引起的字迹混淆现象,又造了形声字。

第二章汉字的性质(一)意音文字文字的性质取决于它所使用的符号的性质。

文字所使用的符号称为“字符”,可分意符、音符、记号三类。

书法的起源和发展简介中国书法始于甲骨文,有着3000多年的历史。

是文化的独特表现艺术,不同时期的书法艺术都表现着不同特定时期的社会经济发展和人们的价值取向。

古人为了方便记事,创造了一些符号和图画,也是汉字最早的雏形。

文字经历由甲骨文、古文、大篆、小篆、隶书、草书、行书、楷书等阶段。

原始文字的起源,是一种模仿的本能,用于形象某个具体事物。

它尽管简单而又混沌,但它已经具备了一定的审美情趣。

这种简单的文字因此可以称之为史前的书法。

一、殷商文字——甲骨文汉字虽然产生早,但黄帝以前的文字尚属于萌芽状态,从黄帝到夏代的文字,因出土材料不足,还难以做出。

殷商文字是至今所能看到的最早的成体型文字。

甲骨文是指刻在龟甲,兽骨上的文字。

古人崇尚鬼神,凡祭祀,征伐,出行,婚嫁等,都用龟甲兽骨占卜吉凶,就将所卜之事刻写上去,所以又叫契文,甲骨刻辞;也有的根据用意,称之为卜辞。

二、西周文字——金文西周文字有甲骨文,金文,陶文等,主要以金文为主。

在先秦,“金”可以称铜,所以青铜器上的文字叫金文,也叫铜器铭文。

由于钟(乐器),鼎(礼器)在青铜器中具有代表性,所以全文叫钟鼎文。

三、春秋战国文字——大篆春秋战国时期,周王室衰微,五霸主盟,七国角雄,出现了诸侯割据的分裂局面,各国文字也相互歧异。

六国古文显著特点是:地域性强,冲同一字的写法,各国不同,而且简体盛行,渐趋草率。

目前所能看到的大篆真迹只有石鼓文。

石鼓文是春秋或战国早期秦国刻在十个鼓形石上的四言诗。

四、秦文字——小篆秦灭六国一统天下,对文字进行了改革,小篆是秦制定的标准文字,因而又称秦篆。

它是对大篆加以整理简化而成的。

相对于大篆,小篆保留了大篆“引书”的基本特点,安排疏密均匀,单字笔画减省;象形程度降低,符号性增强;形状结构相对固定,字形已经规范化;在同一处写的文字,大小一致,形状统一,为竖长方形,形体固定,汉字的方块特征基本形成,成了一种规范的字体。

今文字是指秦以后的文字。

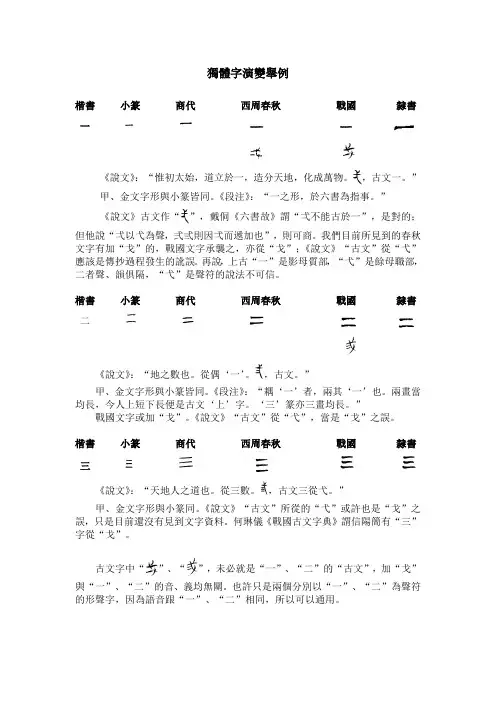

獨體字演變舉例楷書小篆商代西周春秋戰國隸書一《說文》:“惟初太始,道立於一,造分天地,化成萬物。

,古文一。

”甲、金文字形與小篆皆同。

《段注》:“一之形,於六書為指事。

”《說文》古文作“”,戴侗《六書故》謂“弌不能古於一”,是對的;但他說“弌以弋為聲,弍弎則因弌而遞加也”,則可商。

我們目前所見到的春秋文字有加“戈”的,戰國文字承襲之,亦從“戈”;《說文》“古文”從“弋”應該是傳抄過程發生的訛誤。

再說,上古“一”是影母質部,“弋”是餘母職部,二者聲、韻俱隔,“弋”是聲符的說法不可信。

楷書小篆商代西周春秋戰國隸書二《說文》:“地之數也。

從偶‘一’。

,古文。

”甲、金文字形與小篆皆同。

《段注》:“耦‘一’者,兩其‘一’也。

兩畫當均長,今人上短下長便是古文‘上’字。

‘三’篆亦三畫均長。

”戰國文字或加“戈”。

《說文》“古文”從“弋”,當是“戈”之誤。

楷書小篆商代西周春秋戰國隸書三《說文》:“天地人之道也。

從三數。

,古文三從弋。

”甲、金文字形與小篆同。

《說文》“古文”所從的“弋”或許也是“戈”之誤,只是目前還沒有見到文字資料。

何琳儀《戰國古文字典》謂信陽簡有“三”字從“戈”。

古文字中“”、“”,未必就是“一”、“二”的“古文”,加“戈”與“一”、“二”的音、義均無關。

也許只是兩個分別以“一”、“二”為聲符的形聲字,因為語音跟“一”、“二”相同,所以可以通用。

楷書小篆商代西周春秋戰國隸書四四《說文》:“陰數也。

象四分之形。

,古文四。

,籀文四。

”古文字中表示{四}有兩系字形:一系是跟“一”、“二”、“三”一樣,都是積畫,與《說文》“籀文”同;另一系是假借“四”字,與《說文》“古文”和小篆同。

《說文》謂“四”“象四分之形”,很顯然與小篆字形不合。

春秋時期作“”,字形應該是取象於人之面部;“”“”是其省形。

有學者謂“四”即“呬”字初文。

《說文》:“呬,東夷謂息為呬。

從口四聲。

”“息,喘也。

”因為“四”字假借表數字,於是加“口”分化出“呬”以表示它的本義。

汉字的演变及故事(通用9篇)中华文化博大精深、源远流长,汉字似乎是我们与生俱来就有的文字。

下面是小编为您带来的是汉字的演变及故事(通用10篇),希望对您有所帮助。

汉字的演变及故事篇1字,或文字,它是记录和传达语言的书写符号,这些符号刻或写出来的具体形象就是字体。

书,包含书写、字体之义。

汉字的符号在演化过程中出现了多种字体。

汉字从象形图画向抽象符号过渡,直至形成规范文字的过程源远流长,连绵不断,其轨迹鲜明而生动,总的趋势是由繁而简,由圆而方,更便于书写和印刷。

在6000年以前的山东大汶口文化和西安半坡仰韶文化的陶器上类似文字的刻画符号,与后来的象形文字是一脉相承的。

汉字的形成与发展也有个过程,从象形图画文字到秦统一文字为小篆,期间,经历了夏、商、周、春秋、战国、秦等朝代。

以殷商甲骨文、殷周金文、石鼓文、秦刻石、楚简书、帛书为代表。

隶书始于秦,兴盛于汉,两汉400年间,字体的发展很快,现有的字体在当时几乎都出现了。

隶书体蚕头燕尾,一笔不苟,书写速度较慢,因此不是处处用它,在竹简、木牍上书写一些不需要庄重、规整的日常文书时,便用一种比较随意的写法,这就是当时的“行书”——“简牍体”。

为使书写更便捷又形成了“章草”,这一“行”一“草”,都是隶书的快写体。

便逐渐推动了正统隶书笔法和形体的改革,到晋魏之际,终于改成了取代隶书的新的正统书体——楷书。

楷书从汉末萌芽到唐代最后定型,期间经历了漫长的历史时期,而行、草书早早地在晋代已成熟。

最初是字体的发展,字体既定之后,不同的字体运用在书法艺术中时,便形成千姿百态的字体或书体。

书法从书体上来分,主要有:真(正、楷)书、行书、草书、隶书、篆书等,其风格流派亦多种多样,今天常见及常用的行、楷书体有:钟(繇)、二王(王羲之、王献之)、欧(阳询)、虞(世南)、褚(遂良)、颜(真卿)、柳(公权)、赵(孟頫)等。

古代的文字,广义指甲骨文、金文、籀文和战国时期通行于六国的文字,从甲骨文至小篆称古文。

简述西周春秋文字形体演变的情况下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!西周春秋文字形体演变的情况在中国古代文字发展史上,西周春秋时期是文字形体演变的一个重要时期,这一时期的文字形体变化受到了社会制度和文化环境的影响,呈现出了一些显著的特点。

第一章汉字的起源文字在产生之前,人们为了帮助记忆、交流思想、传递信息,曾经采用了各种各样的记事方法。

东汉著名文字学家许慎在他的著作《说文解字》里,谈到过汉字的起源:“古者庖牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜(仪),近取诸身,远取诸物,于是始作易八卦,以垂宪象。

及神农氏,结绳为治而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。

黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以义,万品以察,盖取诸‘夬’。

”许慎认为,汉字产生之前,曾有过一些过渡阶段。

起初是庖牺(伏羲)氏创作八卦符号用来表示世界万象;其后有神农氏结绳记事,但却难以适应日益繁多的事物;直至黄帝的史官仓颉创造了书契文字,百官由此得到治理,万民由此得到督查。

1. 结绳记事在没有文字的时代,记事的方法可能有多种,结绳是原始民族普遍采用的一种记事法。

所谓结绳记事,就是在绳子上打结,原始时期,人们用柔软而有韧性的树皮搓成细绳,然后将数十条细绳排列整齐悬挂在一处,在上边打结记事。

大事打大结,小事打小结,先发生的事打在里边,后发生的事打在外边。

不论用一根绳子打结,还是用多根绳子横竖交叉,这样的方式似乎只能帮助记忆,本身还不能独立完整地记录事情,所以几乎不可能形成文字,只能说它是文字产生前的孕育阶段。

2.契刻记事除了结绳记录之外,还有通过在树皮上、木头上做记号以及契刻等方法来记事的。

契刻也往往与数字有关。

人们将数目用一定的线条做符号,刻在木片或竹片上,作为双方的契约。

后来人们把契从中间分开,作为两半,双方各持一半,以两者吻合为凭据。

古代契上刻的数目主要适用来做债务凭证的。

木契上的简单刻划,也只起帮助记忆的作用,不能算是文字。

不过,契刻的这种形式,却很可能是最早的文字书写形式之一。

古人利用这种形式把一些数字符号或象形符号刻划在陶器或竹木片上,用以传递某种信息,就有可能逐渐演化成类似青铜器文字或竹简木牍这类文书,继而慢慢形成了文字和文献。

国学讲义:文字学万献初所谓“文字学”,是指“汉语文字学”,是研究汉字的形体构造以及字形与字音、字义之间关系的学科。

汉字是记录汉语的符号,汉语的“文字”古本称“名”,《周礼·春官·外史》“掌达书名于四方”郑玄注“古曰名今曰字”;又称“书”,《韩非子·五蠹》“古之仓颉之作书也,自环者谓之私,背私谓之公”(厶-公)。

后称“文”称“字”,《左传·宣公二年》“夫文止戈为武”,战国秦吕不韦聚门客著《吕氏春秋》而悬咸阳之市曰“有能增损一字者,予千金”,到秦始皇时《琅琊刻石》中的“同书文字”才“文字”连用。

东汉许慎《说文解字·叙》谓“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。

文者物象之本,字者言孳乳浸多也”。

《说文》“文,错画也,象交文”,是用线条笔画交错描摹物象的单独形状,是独体的;《说文》“字,乳也,从子在宀下”,房子(宀)内有婴儿(子),本义是生孩子,“字”是由两个以上的“文”合并孳生出来的,是合体的。

故宋郑樵《通志·六书略》归纳曰“独体为文,合体为字”。

汉语文字学古称“小学”,班固《汉书·艺文志》:“古者八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书。

”“六书”是汉字的六种构型、应用方法,用以代指文字,小孩在初入学阶段必先学习文字,故后人连带把研究文字的学问称为“小学”,研究文字必须形、音、义兼顾,故又将“文字、音韵、训诂”三门学问统称为“小学”。

民国初年,章太炎及其弟子钱玄同等重视学科形态的建设,把小学从经学附庸的地位中独立出来,并改称“小学”为“语言文字之学”或“文字学”。

后因“音韵学、训诂学”各自形成独立的学科,唐兰1949年撰《中国文字学》,明确地把“文字学”独立为研究汉字形体的学科。

研究汉字的构造及其形音义关系,当以古文字为主要对象。

“古文字”主要指先秦以前的汉字,秦统一后的小篆字系的线条化还保存着汉字的造字意图(笔意),也属于古文字,秦及汉初的简牍、帛书所用的隶书也还保留较多篆书的特点,也可归入古文字的范围。