元散曲名词解释

- 格式:doc

- 大小:10.67 KB

- 文档页数:1

元代散曲介绍元代散曲介绍散曲。

散曲,元代称为“乐府”或“今乐府,是韵文大家族中的新成员,有关内容,欢迎大家一起来借鉴一下!发展与沿革元代散曲创作可分为前、后两期,大略以元成宗皇庆、延□为界。

前期散曲作家的活动中心在大都(今北京),这是散曲兴盛时期,作家队伍中有地位显赫的达官贵人、文人雅士,如刘秉忠、杨果、卢挚、姚燧等;有著名的杂剧作家,如关汉卿、白朴、马致远等;还有教坊艺人,如珠帘秀等。

由于作家的社会地位高下不同,思想感情各异,艺术素养差别也很大,使前期散曲呈现了丰富多彩的局面,而散曲作为一种新的诗歌形式也逐步走向成熟。

在各类作家中,那些地位高、有才名的文人雅士如杨果、姚燧等人,对新兴的诗歌体裁虽有兴趣,但只在游宴应酬场合小试才情,而且常以词的写法绳曲,所以尽管也有清新之作,却不能充分表现散曲的艺术特点。

至于教坊艺人的作品,一般说来题材较窄,艺术上也较为粗糙,加之散佚甚多,不能探其全豹。

最有成就的还是那些兼作杂剧的作家,如关汉卿、白朴、马致远等人。

他们的作品既有民间文艺的通俗平易、质朴自然的意趣,又经过锤炼开拓,提高了散曲的境界,如马致远的《秋思》套曲,关汉卿的《不伏老》套曲以及他们的小令等。

他们对于散曲成长为一种富有特色的诗歌体裁,作出了很大贡献。

后期散曲作家的活动中心,逐渐移至杭州一带。

随着散曲的繁盛和发展,这一时期的作家队伍有了新的变化,出现了一批专攻散曲,或主要精力、主要成就在于散曲创作的作家,如张可久、乔吉、贯云石、徐再思等人。

他们对于散曲的体制和规律勤于探究,写出不少好作品,丰富了散曲园地。

后期创作在数量上比前期更多。

从发展趋势来看,虽然继承和发扬前期散曲通俗直白、生动活泼的特色,出现了象睢景臣《高祖还乡》及刘时中《上高监司》等难得的、有特色的作品,但是总的创作倾向,却是趋于雅正典丽,逐渐失去前期的生命力。

在这一时期,曲学评论与音律研究的著作也应运而生:贯云石的《阳春白雪序》是最早出现的散曲评论文章;周德清的《中原音韵》对于曲韵及曲的格律的研究,不论对杂剧还是散曲的创作,都有重要意义。

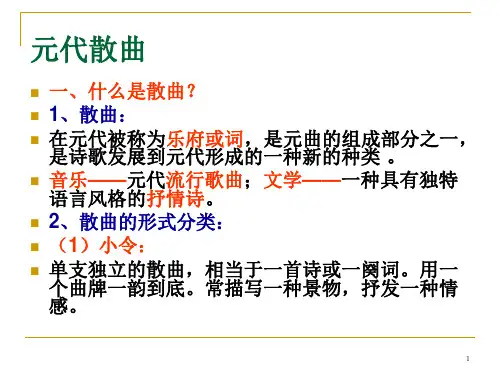

元代文学一、元代的散曲(一)散曲的概念1.概念:散曲元人称之为“乐府”、“今乐府”,它从词发展而来,是在金代各种民间曲调的影响下,逐渐形成的一种新体诗。

它是配乐歌唱的曲子,每支曲子都属于一定的宫调,有一定的曲牌名和格律要求。

(二)散曲的体制散曲的体制主要有小令、套数以及介于两者之间的带过曲等几种形式。

其中小令和套数是散曲最主要的两种体式。

1.小令:在元代又称“叶儿”,是散曲体制的基本单位。

它是单个曲子,相当于一首诗或一阕词。

它原来是流行于民间的词调和小曲,经整理而成。

其名称源自唐代的酒令。

单片只曲,调短字少是其最基本的特征。

小令除了单片只曲外,还有一种联章体,又称重头小令。

它由同题同调的数支小令组成。

2.套数,又叫“套曲”、“大令”、“散套”,是由两支以上属于同一宫调的曲子联合而成歌的组曲。

套数的体式特征最主要的有三点:即它由同一宫调的若干首曲牌连缀而成;各曲同押一部韵;通常在结尾有“尾声”。

有无尾声是区分小令和套曲的明显标志。

3.带过曲:带过曲指宫调相同,音律能衔接的两个或至多三个曲调连缀在一起,首尾一韵,共咏一事,属于小型组曲。

与套数比较,其容量要小得多,且没有尾声。

它是介于小令和套数之间的一种特殊体式。

(三)散曲与词的联系与区别同:两者都是合乐的歌辞,都要受声韵格律的约束,在形式上都是长短句。

在称呼上常混用。

二者关系密切。

不同之处:1.形式体制上,曲更能尽长短变化、伸缩自如之能事。

曲句可短到一、两个字,也可以长到几十个字。

曲可以加衬字,故曲风通俗明快、奔放恣肆。

词一般不用衬字,故词风严谨含蓄。

(按曲律规定应填之的叫“正字”,规定以外的叫“衬字”)衬字一般加于句首或剧中,不可加句末,通常为虚字或修饰性词语。

衬字不能破坏原来的句式。

少数曲牌可加增句,形式更自由活泼,音律摆脱旧诗词的板滞。

2.在音韵上,词韵和曲韵分属不同的语音系统。

词韵基本上属《广韵》的平、上、去、入四声系统。

曲韵用的是《中原音韵》,它是以当时北方语音为基础,平声分上平、下平二类,没有入声。

____年元散曲的知识点总结元散曲是中国古代文学史上的重要流派之一,它以其独特的文体和艺术风格在文学史上留下了深远的影响。

本文将对____年元散曲的相关知识点进行总结,主要包括元散曲的定义、特点、代表作品及作者等内容,共计约____字。

一、元散曲的定义元散曲是指元代(1271-1368)创作并广泛传播的一种文学形式,它是继宋词和金朝的临时律诗之后出现的一种新型文体。

元散曲的形式多样,既有五言绝句,也有七言绝句,还包括长篇散曲等形式。

元散曲与南宋的词曲相比,更加自由,更加富于想象力,给人一种豪放的感觉。

二、元散曲的特点1. 主题广泛多样:元散曲的主题非常广泛,既有咏史抒怀的,也有歌颂爱情的,同时还有描写自然美景的等等。

元散曲的多样主题反映了元代社会的多元化和文化的繁荣。

2. 表现形式自由多样:元散曲的表现形式非常自由多样,既有押韵严谨的绝句,也有押韵宽松的律诗,还有不拘一格的散曲等形式。

这种自由多样的表现形式给予了元散曲更大的创作空间,使其具有更强的艺术表现力。

3. 语言生动风趣:元散曲的语言生动风趣,常常使用鲜明的对比和夸张的修饰,给人以鲜明而直观的感受。

这种语言表现形式符合元代社会的文化氛围,也是元散曲流传的重要原因之一。

4. 歌词曲调悦耳动人:元散曲是一种结合了词和曲的文学形式,因此它的曲调非常悦耳动人。

元散曲的曲调活泼欢快,节奏明快有力,与散曲表达的情感相得益彰。

三、代表作品及作者1. 《白头吟》 - 元散曲的代表作之一,作者为郑思肖。

该曲以描写白头新婚夫妻的生活为主题,通过对白头夫妻恩爱情感的描绘,表达了人生短暂,珍惜当下的思想。

2. 《寻梅》 - 元散曲的代表作之一,作者为刘翰。

该曲以描写寻找梅花的过程为主题,通过对自然景观的描绘,表达了对美的追求和对自然的热爱之情。

3. 《南乡子·登临送目》 - 元散曲的代表作之一,作者为马祖常。

该曲以描写登临远眺的情景为主题,通过对山水景色的描绘,表达了对自然的赞美和人生的感悟。

元代散曲梳理元曲:剧曲与散曲。

剧曲:杂剧曲辞,是戏剧的组成部分;散曲:继诗、词之后兴起的新诗体。

元散曲代表元诗歌创作最⾼成就。

散曲的兴起及其体制风格散曲:元称“乐府”或“今乐府”。

散曲之名最早见于明初朱有燉《诚斋乐府》,不过该书所说散曲专指⼩令,不包括套数;明中叶后,范围扩⼤,把套数包括进来;20C初,吴梅、任讷等将散曲作为包容⼩令和套数的完整的⽂体概念确定下来。

渊源:产⽣于民间俗谣俚曲。

宋⾦之际,民族交流加强,北⽅少数民族如契丹、⼥真、蒙古的胡曲与汉乐结合,形成新乐曲→词渐和⾳乐脱离且只能适应原有乐曲,散曲应运⽽⽣。

体制:主要有⼩令、套数及介于两者间的带过曲等。

散曲的艺术个性和表现⼿法:(⼀)灵活多变伸缩⾃如的句式、采⽤长短句句式,但句式更灵活。

(⼆)以俗为尚和⼝语化、散⽂化的语⾔风格。

(三)明快显豁⾃然酣畅的审美取向。

元代前期散曲的代表作家:书会才⼈作家、平民胥吏作家、达官显宦作家书会才⼈作家:关汉卿、王和卿1. 关汉卿散曲:体现对传统⽂⼈道德规范的叛逆精神、任性所为⽆所顾忌的个体⽣命意识,及不屈不挠顽强抗争的意志,实际是向市民意识⽂化认同的新型⽂⼈⼈格的表现。

艺术上:⼀系列短促有⼒的排句,节奏铿锵。

衬字运⽤,形成长句;这些长句⼜以排列有序的⼀连串三字短句组成,给⼈以长短结合舒卷⾃如的感觉。

最多题材是男⼥恋情,尤以刻画⼥⼦⼼理活动见长,如〔双调·沉醉东风〕。

2. 王和卿散曲:总体看趣味不⾼,如《咏秃》《胖妓》《王⼤姐浴房内吃打》等,选材粗俗,多表现市民意识和⽂化中庸俗的⼀⾯。

较好的如〔仙吕·醉中天〕《咏⼤蝴蝶》。

平民及胥吏作家:⽩朴、马致远:1. ⽩朴:叹世归隐之作占较⼤⽐例。

如〔双调·沉醉东风〕《渔⽗》。

较多涉笔男⼥恋情与写景咏物。

前者多质朴本⾊、直⽩通俗。

后者富于⽂采、清丽淡雅。

突出表现元传统⽂⼈积极进取与超脱放旷重叠交织的悲剧性⼈格。

2. 马致远:对现实⿊暗的清醒认识,愤懑不平之⽓充溢其间,如〔⾦字经〕〔拨不断〕发泄传统价值在现实中⽆法实现的悲愤。

第七章元代散曲一、基本概念散曲:散曲是在唐宋词乐的基础上融合民间俗乐形成的一种合乐歌唱的诗体,包括小令和套数。

散曲在元代叫“乐府”或“今乐府”。

之所以称为散曲,是相对于剧曲而言的。

小令:又叫叶儿,是散曲的一种,与套数相对,指用一个曲牌独立歌唱的曲子。

每首小令,一调成文。

套数:又叫散套,是散曲的一种,与小令相对。

一个套数,是由两个以上同一宫调的曲子联缀而成的一个完整的“组曲”。

如《般涉调·哨遍》(高祖还乡)由[耍孩儿]、[五煞]、 [四煞]、 [三煞]、 [二煞]、 [一煞]、 [煞尾]七支曲子组成。

散曲与词、杂剧比较散曲与词:词叫“诗余”,散曲叫“词余”,都是可以合乐歌唱的诗体文学。

不同有二:一是散曲用韵比词更密,甚至句句用韵,而且不论平仄,可以互叶;二是散曲可以加衬字。

附:衬字:曲子句子本格以外的字。

如关汉卿《南吕·一枝花》“尾声”首句为本为七个字即“我是一粒铜豌豆”,加上了“蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响珰珰”十六个字长的“衬字”。

散曲与杂剧:“杂剧属戏曲艺术”,散曲“是一种特殊的诗歌”。

关于散曲与杂剧的关系,人们尚存争议。

或以为散曲出现实较剧曲为早(郑振铎),或以为“散曲不是杂剧的先声,而是杂剧的余波”(杨荫浏《中国古代音乐史稿》)二、元代散曲的数量、名家和分期数量:元散曲作家共200人左右,作品4300余首,其中小令3800余首,套数470余套。

以小令为主,使元散曲在总体风貌上与诗、词已相接近。

名家:关汉卿、王和卿、白朴、马致远、卢挚(以上前期)、张可久、乔吉、贯云石、徐再思、睢景臣、刘时中、张养浩(以上后期)等。

分期:元散曲的发展大抵与杂剧相同,可以元成宗元贞大德(1295—1308)年间为界分前后期。

前期活动中心为大都,作品风格以豪放本色为主流,以关汉卿、马致远、白朴等杂剧作家的散曲成就最高。

后期活动中心为杭州,作品风格以清丽为主,张可久、乔吉等为后期著名的散曲作家,其中张可久为清丽派的代表,睢景臣、刘时中的作品则以通俗活泼、直白犀利见称。

元散曲元曲

元散曲和元曲都是中国古代的文学艺术形式,与元朝(1271年-1368年)文化相联系。

1.元散曲:元散曲又称为“元曲散曲”,是元代以散文形式写

成的诗歌作品。

它以语言讲究、意境独特、表达感情深沉而著称。

元散曲广泛流传于元代及后世,一般有五言和七言两种形式。

2.元曲:元曲是元代的一种戏曲艺术形式,结合了戏剧和音

乐的特点。

元曲包括四种主要形式:杂剧、历史剧、花间词和散曲。

元曲以其艺术风格的多样性、音乐与演唱的重要性,以及对社会题材的关注而闻名。

其中,散曲是元曲的一部分,也指元代散曲。

元散曲和元曲在元代的文化艺术中扮演着重要的角色。

元代是中国历史上一个重要的文化时期,他们的出现与当时的宫廷文化、民间艺术和文人雅士的交流相关。

元散曲和元曲以其独特的艺术风格和丰富的文化内涵,成为古代文学和戏曲的珍贵遗产之一,并对后世文艺的发展产生了广泛的影响。

元代的散曲孔令彬一、元散曲概说散曲是金元时期在我国北方兴起的一种新体诗。

我们通常所称的“元曲”是指杂剧和散曲两种文学形式,散曲的兴起比杂剧要早,但其成就不如杂剧高。

散曲和词一样,来自民间,都是合乐歌长的长短句。

单词发展到南宋时,在文化人手里典雅化因而走向了衰落,而民间的俗谣俚曲却得到了发展。

宋金对立时期,北方少数民族的乐曲和汉族北方地区慷慨粗犷的民间歌曲相结合,便逐渐形成了散曲这种形式,散曲是我国多民族文化融合的产物,也是文学形式推陈出新的结果。

散曲是在词的乐曲衰亡,文字僵化之后,在民族、民间音乐的基础上,发展革新而创造出来的,具有民间情调和地方色彩的一种新体抒情诗。

散曲和剧曲的区别:剧曲是用于演出的,除了歌唱,还有说白和动作;散曲则只是歌唱,只用管弦乐伴奏。

剧曲一定要具备人物和故事;散曲则主要用来抒情(少数套曲也叙事,如睢景臣的[般涉调-哨遍]《高祖还乡》等)。

散曲的体制:散曲大致分为小令和套数两种。

小令之中还有重头和带过曲。

小令:又叫…叶儿‟起源于词中的小令,是散曲体制的基本单位。

单片只曲,调短字少是其最基本的特征。

如马致远《天净沙-秋思》重头:又称重头小令,是指用同一个曲调重复来歌咏一些类似的景色或一个连续的故事。

是一种联章体,它由同题同调的数支小令组成,最多可达百支。

如张可久[中吕-卖花声]《四时乐兴》,以四支同调小令分咏春、夏、秋、冬,构成一支组曲。

带过曲:是一支曲子不足以表现作者思想情感,就再用一支或两支不同曲调的曲子续成一篇完整的歌词,最多只能三支,且须是同一宫调中的曲牌。

如[雁儿落带得胜令]、[骂玉郎带感皇恩采茶歌]等,曲牌最多不能超过三首。

它是介于小令和套数之间的一种特殊体式。

套数:则起源于宋代的大曲、鼓子词和诸宫调。

又称“套曲”、“散套”、“大令”,其体式特征最主要的有三点,即它由同一宫调的若干首曲牌联缀而成,各曲同押一部韵,通常在结尾部分还有[尾声]。

小令和套曲的区别:小令是以一支曲子为单位的;套数则是由同一宫调之中至少两支以上,按照音乐上排列顺序的规律,联合成套。

元散曲的名词解释元散曲,是指元代时期产生并流传的一种文艺形式,其以曲调婉转而悠扬,歌词深刻且富有情感而著称。

在元代,散曲成为一种独特的文化表达形式,其以抒发情感、描绘生活和表达社会现象为主要目的。

在本文中,我们将从元散曲的起源、特点以及影响等方面对这一文艺形式进行较为详细地解释揭示。

元散曲起源于元代的教坊,由宫廷音乐家和文人士族共同创作,逐渐在民间流传开来。

元代是中国历史上一个多元文化交融的时期,因此元散曲融合了多种音乐和文化元素。

它不仅吸收了南方和北方的音乐风格,还借鉴了民间歌曲、曲艺和戏剧等元素,形成独具一格的曲调和唱词。

元散曲的曲调多样,既有快板又有慢板、欢快的曲调也有哀怨的曲调。

这些曲调都经过精心设计,能够准确地表达歌词的意境和情感。

例如,悲怆的曲调常常配合着悲伤的歌词,深深地触动着人们的心弦。

而欢快的曲调则能够给人带来愉悦和放松的感觉。

无论是何种曲调,元散曲都以其独特的音乐魅力吸引着听众。

元散曲的歌词内容丰富多样,涉及了人生百态和社会现象。

有些散曲描绘了爱情的甜蜜与痛苦,表达了人们对心上人的思念和期盼;有些散曲反映了社会的黑暗和人民生活的困苦,抨击了社会不公和权贵专横;有些散曲歌颂了英雄和忠臣,赞美了正直的品德和高尚的人格。

这些歌词以其深刻的内涵、真挚的情感和生动的形象感动着听众,引发人们共鸣。

元散曲对后来的文学和音乐产生了深远的影响。

元代时期,散曲逐渐融入了戏剧演出,成为戏曲的重要组成部分。

明代和清代时,以散曲为基础的戏曲逐渐发展成熟,出现了京剧和评剧等多种曲艺形式。

在音乐方面,元散曲不仅对后来的民间音乐产生了影响,也对中国古典音乐的形成和发展起到了重要作用。

综上所述,元散曲作为一种独特的文艺形式,在中国历史上占据着重要的地位。

它以其独特的曲调和歌词,真实地反映了社会的面貌和人们的情感。

通过元散曲,我们可以更加了解元代时期的文化和生活,体验到那个时期人们的情感和思维方式。

而它对于后世的影响更是不可忽视的,为中国文学和音乐的发展做出了重要贡献。

元散曲的概念1. 概念定义元散曲是中国传统音乐中的一种曲调体裁,是由若干散曲歌词和相应的曲调所组成的。

它具有独特的音乐风格和表现形式,通常以独唱形式演唱,以描绘人生百态、表达情感和传递思想为主要内容。

元散曲的歌词以五言或七言古诗为主,通常由一首古诗的片段构成。

歌词采用的是规范唱腔,并通过特定的曲调与音乐节拍进行配合演唱。

元散曲的曲调旋律优美动人,节奏变化丰富,抒情性和表现力较强。

2. 重要性元散曲作为中国传统音乐中的重要流派,具有以下重要性:2.1 传承文化元散曲是中国传统文化的重要组成部分,它承载着丰富的历史、文化和情感内涵。

通过演唱元散曲,可以让人们更好地了解和传承中国传统文化,增强民族认同感和文化自信心。

2.2 表达情感元散曲具有独特的表达情感的方式,它可以通过优美的曲调和动人的歌词表达人们内心的喜怒哀乐,传递情感和情绪。

对于演唱者和听众来说,都可以通过元散曲来宣泄、舒发情感,获取情感共鸣和情绪宣泄的效果。

2.3 文学艺术元散曲的歌词大都选自古代文学作品,是文学与音乐结合的重要艺术形式。

通过元散曲的演唱,可以将古典文学作品以音乐形式展现出来,使古代文学得到更加广泛的传播和欣赏。

2.4 艺术审美元散曲的曲调和音乐表演技巧都要求演唱者具备较高的音乐才能和艺术修养。

通过演唱元散曲,可以培养人们的音乐审美能力,提升艺术修养水平。

同时,元散曲也能给人们带来艺术享受和审美的满足。

3. 应用场景元散曲在中国传统音乐中具有广泛的应用场景:3.1 艺术演出元散曲作为一种具有独特艺术价值的曲调体裁,常常作为音乐会或舞台演出的节目之一。

演唱者通过技巧娴熟的演唱技巧,将元散曲的优美旋律和表达力传递给观众,展现出中国传统音乐的魅力。

3.2 教育教学元散曲作为中国传统音乐的精髓之一,往往被用于音乐教育和教学。

从儿童音乐启蒙到专业音乐学院,都会有元散曲的教学内容。

通过演唱元散曲,可以培养学生的音乐才能、情感表达能力和对传统文化的理解。

元散曲名词解释(一)元散曲相关名词解释元散曲元散曲是中国元代时期出现的一种音乐形式,主要流行于13世纪至14世纪。

它是在诗词的基础上进行创作的一种乐曲,曲调优美、抒情动人。

窦娥冤《窦娥冤》是元散曲中最著名的一首曲子。

该曲以中国古代民间传说故事为基础创作,讲述了窦娥因冤案被害的悲剧故事。

曲调悲凉、旋律优美,表达了爱情的悲痛和冤屈的无奈。

黄钟毁弃之日《黄钟毁弃之日》是元散曲中的一首名曲。

该曲以魏晋时期诗人陶渊明的《桃花源记》为蓝本,表达了人们对理想国的向往和生活的无奈。

曲调欢快、节奏明快,代表了元代散曲的音乐特点。

十面埋伏《十面埋伏》是元散曲中的一首经典作品。

该曲取材自中国古代四大名著之一《西游记》,描绘了孙悟空等人在蟠桃园中与天兵天将大战的场景。

曲调激昂、节奏紧凑,展现了元散曲的独特魅力。

南音南音是元散曲的一种流派,主要流行于江南地区。

它以创作、演唱元散曲为主,曲调柔美、细腻,讲究音色和调式的变化,给人以浓厚的江南水乡风情。

评剧评剧是元散曲的一种演出形式,它将元散曲与表演、舞蹈等元素结合起来,成为具有独特风格的戏曲艺术。

评剧的演唱方式独特,运用平板音来表达诗词的韵律,使元散曲更加生动、形象。

红楼梦《红楼梦》是一部中国古代长篇小说,也是元散曲的重要题材之一。

该小说描写了贾宝玉、林黛玉等主要人物的爱情和生活,曲调优美、抒情深沉,成为元散曲中的经典之作。

传统文化元散曲作为中国传统文化的一部分,承载了丰富的历史和文化内涵。

它是中国古代文人雅士进行文学创作和艺术表达的一种方式,代表着中国古代音乐的魅力和艺术的瑰宝。

保护与传承保护与传承是对元散曲的重要任务。

由于现代社会的变迁,元散曲逐渐失去了传统的观众和演奏者,急需加强保护与传承工作。

通过建立专门的教育培训机构和开展相关的文化活动,可以使元散曲继续传承下去,为后人留下宝贵的文化遗产。

以上是对元散曲相关名词的解释及举例说明。

元散曲作为中国传统文化的重要组成部分,具有独特的音乐风格和文化内涵,值得我们珍视和传承。

元散曲名词解释

元散曲是中国古代文学中的一种文学形式,也被称为“散曲”或“曲子”,是在元代时期逐渐形成和发展起来的。

它是结合歌唱和音乐的艺术形式,通常由诗歌和音乐元素组成,是一种集音乐、诗歌、戏曲等多种元素于一体的文学形式。

元散曲主要由曲词和套曲组成。

曲词是以五、七言绝句为基本句式,并以白话语言为主要表达形式的诗歌形式,常常配合着曲子的旋律和情感表达;套曲是由多个曲词组成的一组曲子,通常由前后相连的多个曲词组成,它们之间需要有一定的连贯性和关联。

元散曲的代表作品包括马致远的《天净沙·秋思》、郑光祖的《倩女幽魂》、白朴的《天仙子·夜雨思家》等。

元散曲具有语言简练、形式灵活、情感真挚等特点,常常表现出作者对社会现实的关注和对生命和情感的思考。

元散曲是中国古代文学中的重要艺术形式之一,不仅在文学上有很高的艺术价值,同时也反映了元代社会和人民生活的面貌,对于研究中国古代文化和历史具有重要的价值和意义。