七、元代散曲

- 格式:ppt

- 大小:80.00 KB

- 文档页数:14

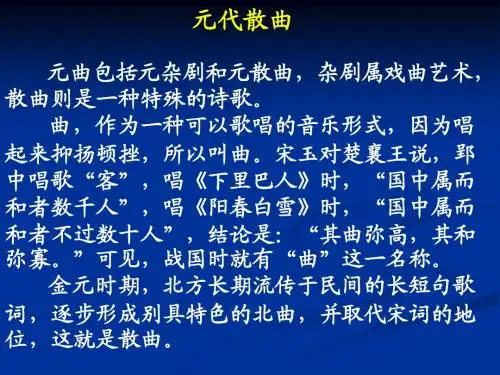

元代散曲的体制元代是中国文学史上的一个重要时期,也是散曲发展的黄金时期。

散曲在元代的发展呈现出了许多新的特点,如题材广泛、形式多样、风格独特等。

散曲成为了元代文学的一大特色,而散曲的体制也在这个时期得到了进一步的完善和发展。

一、散曲的分类与体制散曲是一种以歌唱为主要表现形式的文学体裁,具有词、曲、舞等多种艺术元素。

在元代,散曲被划分为两大类:一类是“长短句”,一类是“板头曲”。

其中,“长短句”是指以七言或五言句式为主的散曲,又称“南曲”或“长曲”;“板头曲”则是指以板头为主的散曲,又称“北曲”或“短曲”。

散曲的体制主要包括曲种、曲调、曲牌、曲式等方面。

在曲种方面,散曲主要分为七种:破题曲、拍板曲、咏史曲、抒情曲、行吟曲、说话曲、杂剧曲。

在曲调方面,散曲的曲调多样,包括高亢、悠扬、悲凉、欢快等不同的情感表达方式。

在曲牌方面,散曲的曲牌也非常多样,如“西江月”、“水调歌头”、“望江南”等。

在曲式方面,散曲主要有“双调”、“细乐章”、“大乐章”等多种不同的曲式。

二、散曲的发展与演变元代的散曲发展是一个不断演变的过程。

在宋代,散曲的发展已经比较成熟,但是在元代,散曲的发展更加迅速。

元代散曲的发展主要有以下几个方面:1. 题材广泛元代的散曲题材十分广泛,既包括政治、历史、传说等大众化的题材,也包括抒情、爱情、性情等私人化的题材。

这些题材的涵盖范围很广,不仅反映了社会现实,也反映了人们的内心世界。

2. 形式多样元代的散曲形式非常多样,不仅包括长短句和板头曲两种形式,还有不同的曲牌、曲调、曲式等。

这些形式的多样化,丰富了散曲的表现力和艺术感染力。

3. 风格独特元代的散曲风格独特,不同于宋代的散曲。

元代的散曲风格受到了元代的社会、文化、政治等方面的影响,表现出了不同于宋代的独特风格。

三、散曲的流传与影响元代的散曲在当时就受到了很高的评价,被誉为“南曲北曲皆精,元人音韵大胜”。

散曲的流传与影响主要有以下几个方面:1. 文人雅士的推崇元代文人雅士对散曲的推崇是非常高的。

元散曲的知识点总结散曲。

散曲,元代称为“乐府”或“今乐府”。

是韵文大家族中的新成员,是继诗、词之后兴起的新诗体。

在元代文坛上,它与传统的诗、词样式分庭抗礼,代表了元代诗歌创作的最高成就。

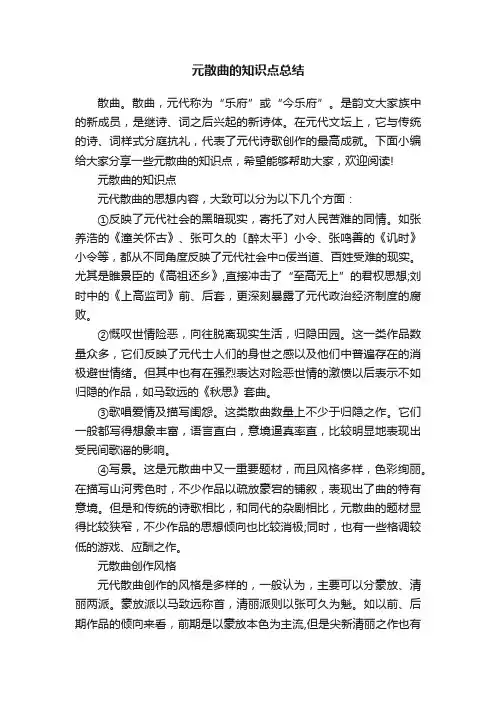

下面小编给大家分享一些元散曲的知识点,希望能够帮助大家,欢迎阅读!元散曲的知识点元代散曲的思想内容,大致可以分为以下几个方面:①反映了元代社会的黑暗现实,寄托了对人民苦难的同情。

如张养浩的《潼关怀古》、张可久的〔醉太平〕小令、张鸣善的《讥时》小令等,都从不同角度反映了元代社会中□佞当道、百姓受难的现实。

尤其是睢景臣的《高祖还乡》,直接冲击了“至高无上”的君权思想;刘时中的《上高监司》前、后套,更深刻暴露了元代政治经济制度的腐败。

②慨叹世情险恶,向往脱离现实生活,归隐田园。

这一类作品数量众多,它们反映了元代士人们的身世之感以及他们中普遍存在的消极避世情绪。

但其中也有在强烈表达对险恶世情的激愤以后表示不如归隐的作品,如马致远的《秋思》套曲。

③歌唱爱情及描写闺怨。

这类散曲数量上不少于归隐之作。

它们一般都写得想象丰富,语言直白,意境逼真率直,比较明显地表现出受民间歌谣的影响。

④写景。

这是元散曲中又一重要题材,而且风格多样,色彩绚丽。

在描写山河秀色时,不少作品以疏放豪宕的铺叙,表现出了曲的特有意境。

但是和传统的诗歌相比,和同代的杂剧相比,元散曲的题材显得比较狭窄,不少作品的思想倾向也比较消极;同时,也有一些格调较低的游戏、应酬之作。

元散曲创作风格元代散曲创作的风格是多样的,一般认为,主要可以分豪放、清丽两派。

豪放派以马致远称首,清丽派则以张可久为魁。

如以前、后期作品的倾向来看,前期是以豪放本色为主流,但是尖新清丽之作也有重要地位;到了后期,则以清丽为主,豪放为辅。

后期即使以疏放豪宕著称的作家如贯云石等人,他们的作品也与前期豪放派不同,带有江南文学传统的妩媚的色彩。

这是元代散曲风格流派消长的大致情况。

到了元末,南戏音乐融入散曲,不少作家采用南北合套的方式,使元代散曲的发展出现了新面貌,向明代散曲以南曲为主的局面,迈出了第一步。

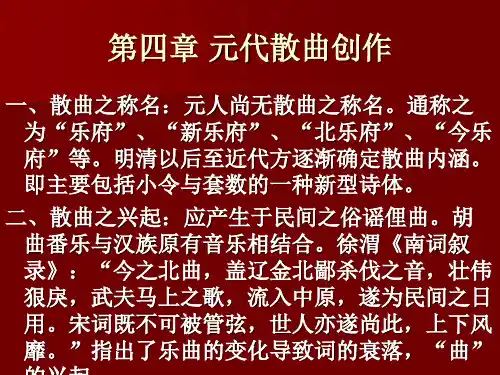

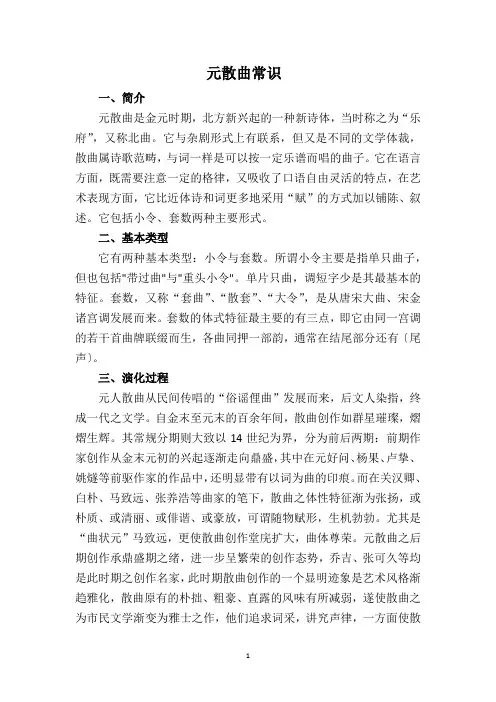

元散曲常识一、简介元散曲是金元时期,北方新兴起的一种新诗体,当时称之为“乐府”,又称北曲。

它与杂剧形式上有联系,但又是不同的文学体裁,散曲属诗歌范畴,与词一样是可以按一定乐谱而唱的曲子。

它在语言方面,既需要注意一定的格律,又吸收了口语自由灵活的特点,在艺术表现方面,它比近体诗和词更多地采用“赋”的方式加以铺陈、叙述。

它包括小令、套数两种主要形式。

二、基本类型它有两种基本类型:小令与套数。

所谓小令主要是指单只曲子,但也包括"带过曲"与"重头小令"。

单片只曲,调短字少是其最基本的特征。

套数,又称“套曲”、“散套”、“大令”,是从唐宋大曲、宋金诸宫调发展而来。

套数的体式特征最主要的有三点,即它由同一宫调的若干首曲牌联缀而生,各曲同押一部韵,通常在结尾部分还有〔尾声〕。

三、演化过程元人散曲从民间传唱的“俗谣俚曲”发展而来,后文人染指,终成一代之文学。

自金末至元末的百余年间,散曲创作如群星璀璨,熠熠生辉。

其常规分期则大致以14世纪为界,分为前后两期:前期作家创作从金末元初的兴起逐渐走向鼎盛,其中在元好问、杨果、卢挚、姚燧等前驱作家的作品中,还明显带有以词为曲的印痕。

而在关汉卿、白朴、马致远、张养浩等曲家的笔下,散曲之体性特征渐为张扬,或朴质、或清丽、或俳谐、或豪放,可谓随物赋形,生机勃勃。

尤其是“曲状元”马致远,更使散曲创作堂庑扩大,曲体尊荣。

元散曲之后期创作承鼎盛期之绪,进一步呈繁荣的创作态势,乔吉、张可久等均是此时期之创作名家,此时期散曲创作的一个显明迹象是艺术风格渐趋雅化,散曲原有的朴拙、粗豪、直露的风味有所减弱,遂使散曲之为市民文学渐变为雅士之作,他们追求词采,讲究声律,一方面使散曲创作趋于规范和雅正,同时在某种程度上也使散曲失却了原有之风味而趋于衰落。

本书在曲作的择取上以前后两期中的名家名作为主.又兼顾元代散曲发展中的前后平衡和散曲艺术的自身发展轨迹,并适当选入无名氏的民间俗曲,使读者能较为清晰地把握元散曲的独特发展历史和艺术品貌。

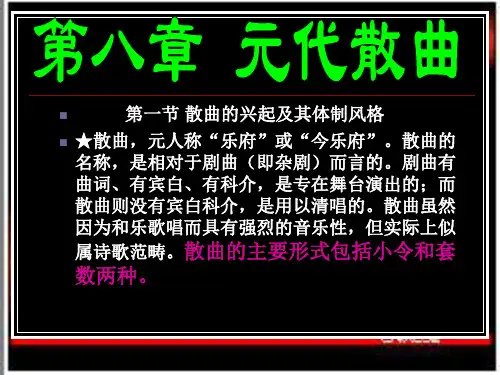

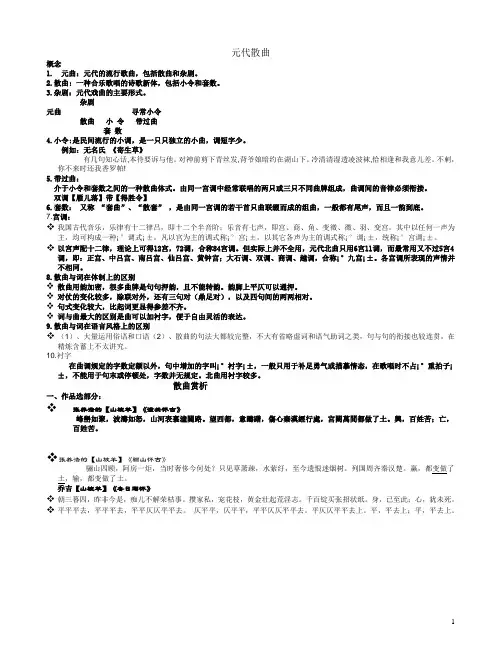

1 元代散曲 概念 1. 元曲:元代的流行歌曲,包括散曲和杂剧。 2.散曲: 一种合乐歌唱的诗歌新体,包括小令和套数。 3.杂剧:元代戏曲的主要形式。

杂剧

元曲 寻常小令 散曲 小 令 带过曲 套 数 4.小令:是民间流行的小调,是一只只独立的小曲,调短字少。 例如:无名氏 《寄生草》

有几句知心话,本待要诉与他。对神前剪下青丝发,背爷娘暗约在湖山下。冷清清湿透凌波袜,恰相逢和我意儿差。不剌,

你不来时还我香罗帕! 5.带过曲: 介于小令和套数之间的一种散曲体式。由同一宫调中经常联唱的两只或三只不同曲牌组成,曲调间的音律必须衔接。 双调【雁儿落】带【得胜令】 6.套数: 又称 “套曲”、“散套” ,是由同一宫调的若干首只曲联缀而成的组曲,一般都有尾声,而且一韵到底。 7.宫调: 我国古代音乐,乐律有十二律吕,即十二个半音阶;乐音有七声,即宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫。其中以任何一声为

主,均可构成一种¡°调式¡±。凡以宫为主的调式称¡°宫¡±,以其它各声为主的调式称¡°调¡±,统称¡°宫调¡±。 以宫声配十二律,理论上可得12宫,72调,合称84宫调。但实际上并不全用,元代北曲只用6宫11调,而最常用又不过5宫4

调,即:正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫;大石调、双调、商调、越调,合称¡°九宫¡±。各宫调所表现的声情并不相同。 8.散曲与词在体制上的区别 散曲用韵加密,很多曲牌是句句押韵,且不能转韵。韵脚上平仄可以通押。

对仗的变化较多,除联对外,还有三句对(鼎足对),以及四句间的两两相对。

句式变化较大,比起词更显得参差不齐。

词与曲最大的区别是曲可以加衬字,便于自由灵活的表达。

9.散曲与词在语言风格上的区别 (1)、大量运用俗语和口语(2)、散曲的句法大都较完整,不大有省略虚词和语气助词之类,句与句的衔接也较连贯,在

精炼含蓄上不太讲究。 10.衬字 在曲调规定的字数定额以外,句中增加的字叫¡°衬字¡±,一般只用于补足勇气或描摹情态,在歌唱时不占¡°重拍子¡±,不能用于句末或停顿处,字数并无规定。北曲用衬字较多。

元散曲名词解释(一)元散曲相关名词解释元散曲元散曲是中国元代时期出现的一种音乐形式,主要流行于13世纪至14世纪。

它是在诗词的基础上进行创作的一种乐曲,曲调优美、抒情动人。

窦娥冤《窦娥冤》是元散曲中最著名的一首曲子。

该曲以中国古代民间传说故事为基础创作,讲述了窦娥因冤案被害的悲剧故事。

曲调悲凉、旋律优美,表达了爱情的悲痛和冤屈的无奈。

黄钟毁弃之日《黄钟毁弃之日》是元散曲中的一首名曲。

该曲以魏晋时期诗人陶渊明的《桃花源记》为蓝本,表达了人们对理想国的向往和生活的无奈。

曲调欢快、节奏明快,代表了元代散曲的音乐特点。

十面埋伏《十面埋伏》是元散曲中的一首经典作品。

该曲取材自中国古代四大名著之一《西游记》,描绘了孙悟空等人在蟠桃园中与天兵天将大战的场景。

曲调激昂、节奏紧凑,展现了元散曲的独特魅力。

南音南音是元散曲的一种流派,主要流行于江南地区。

它以创作、演唱元散曲为主,曲调柔美、细腻,讲究音色和调式的变化,给人以浓厚的江南水乡风情。

评剧评剧是元散曲的一种演出形式,它将元散曲与表演、舞蹈等元素结合起来,成为具有独特风格的戏曲艺术。

评剧的演唱方式独特,运用平板音来表达诗词的韵律,使元散曲更加生动、形象。

红楼梦《红楼梦》是一部中国古代长篇小说,也是元散曲的重要题材之一。

该小说描写了贾宝玉、林黛玉等主要人物的爱情和生活,曲调优美、抒情深沉,成为元散曲中的经典之作。

传统文化元散曲作为中国传统文化的一部分,承载了丰富的历史和文化内涵。

它是中国古代文人雅士进行文学创作和艺术表达的一种方式,代表着中国古代音乐的魅力和艺术的瑰宝。

保护与传承保护与传承是对元散曲的重要任务。

由于现代社会的变迁,元散曲逐渐失去了传统的观众和演奏者,急需加强保护与传承工作。

通过建立专门的教育培训机构和开展相关的文化活动,可以使元散曲继续传承下去,为后人留下宝贵的文化遗产。

以上是对元散曲相关名词的解释及举例说明。

元散曲作为中国传统文化的重要组成部分,具有独特的音乐风格和文化内涵,值得我们珍视和传承。

散曲的主要作家和作品元代散曲有不少是书会才人的作品,描写风情,尖新刻露;嘲讽世态,痛快淋漓;流露了较为浓厚的市民思想,是向来诗词里所少见的。

另一类是歌颂山林隐逸、江湖放浪的作品,表现了作者对现实的不满,同时流露了消极颓废的思想。

还有少数作品直接反映人民的痛苦,揭露社会的黑暗,具有一定的人民性。

元散曲的发展,大致可分为前后两个时期。

前期的著名作家有马致远、关汉卿、白朴、王和卿、张养浩等人。

他们的作品与民间歌曲比较接近,风格纯朴自然,也有较多的社会内容。

马致远是元代散曲大家。

他的散曲的主要内容是怀才不遇的悲哀、隐逸生活的歌颂和自然景物的描写。

他的愤世嫉俗的感情发展成为虚无主义思想,有时竟至是非不分,否定一切。

这突出地表现在“咏史”和“恬退”的题材上。

他的代表作〔双调·夜行船〕《秋思》,虽然有愤世嫉俗的积极内容,但同时也表现了消极感伤的情绪。

他的描写自然景物的曲子,在艺术上成就较高,如〔天净沙〕《秋思》、〔寿阳曲〕等。

他的〔般涉调·耍孩儿〕《借马》是别具一格的套曲,描写了一个爱马如命的吝啬鬼的形象。

马致远在开拓曲境上有贡献,风格豪放洒脱,语言本色生动,有时还很精炼。

关汉卿的散曲成就远不如杂剧,但也有独到之处。

他的〔南吕·一枝花〕《不伏老》,真实地写出了一个书会才人的生活,曲折地反映了作者积极乐观情绪和顽强斗争精神,在元散曲里是少见的。

他的描写男女爱情的作品,心理刻划细腻,感情真挚动人。

如〔双调·新水令〕《题情》、〔双调·沉醉东风〕《失题》等。

但部分作品的内容也有庸俗颓废的表现,包括他的〔南吕·一枝花〕《不伏老》在内。

关曲的语言自然活泼,接近民间艺人的作品。

白朴的散曲在悲观厌世的调子中,流露出愤激不平的情绪,如〔寄生草〕。

王和卿的散曲,表现了特有的风格。

他的〔醉中天〕《大蝴蝶》、〔拨不断〕《大鱼》等作品,在滑稽的笔调下表现了对现实的讽刺和嘲谑。