温病常用诊法

- 格式:ppt

- 大小:8.03 MB

- 文档页数:102

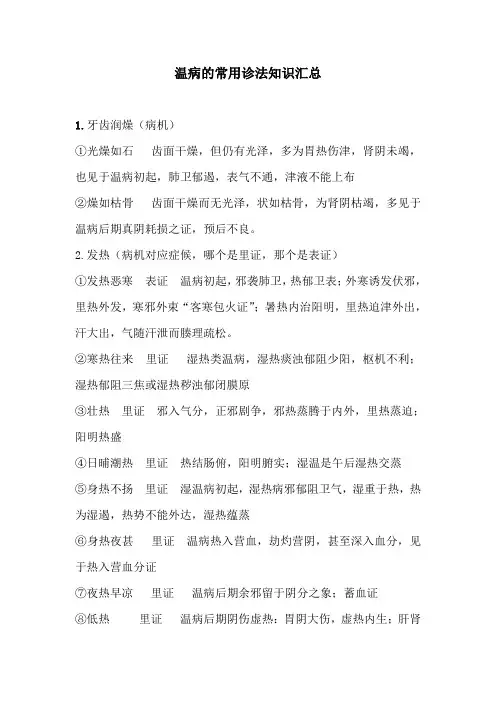

温病的常用诊法知识汇总

1.牙齿润燥(病机)

①光燥如石齿面干燥,但仍有光泽,多为胃热伤津,肾阴未竭,也见于温病初起,肺卫郁遏,表气不通,津液不能上布

②燥如枯骨齿面干燥而无光泽,状如枯骨,为肾阴枯竭,多见于温病后期真阴耗损之证,预后不良。

2.发热(病机对应症候,哪个是里证,那个是表证)

①发热恶寒表证温病初起,邪袭肺卫,热郁卫表;外寒诱发伏邪,里热外发,寒邪外束“客寒包火证”;暑热内治阳明,里热迫津外出,汗大出,气随汗泄而腠理疏松。

②寒热往来里证湿热类温病,湿热痰浊郁阻少阳,枢机不利;湿热郁阻三焦或湿热秽浊郁闭膜原

③壮热里证邪入气分,正邪剧争,邪热蒸腾于内外,里热蒸迫;阳明热盛

④日晡潮热里证热结肠俯,阳明腑实;湿温是午后湿热交蒸

⑤身热不扬里证湿温病初起,湿热病邪郁阻卫气,湿重于热,热为湿遏,热势不能外达,湿热蕴蒸

⑥身热夜甚里证温病热入营血,劫灼营阴,甚至深入血分,见于热入营血分证

⑦夜热早凉里证温病后期余邪留于阴分之象;蓄血证

⑧低热里证温病后期阴伤虚热:胃阴大伤,虚热内生;肝肾

阴虚,虚热内生。

《温病学》总论之第五章温病常用诊法2.验齿:“齿为肾之余,龈为胃之络” ①牙齿干燥 A.光燥如石:齿面干燥,但仍有光泽。

(胃热伤津,温病初起,恶寒无汗,卫气被遏,不能宣布津液) B.燥如枯骨:齿面干燥而无光泽。

(肾阴枯竭) C.齿燥色黑:齿面干燥无津,其色焦黑。

(邪热入下焦,肝肾阴伤,虚风渐动)②齿龈流血 A.齿缝流血色红而痛,牙龈肿痛。

(胃火冲激) B.齿缝流血色浅,牙龈无肿痛。

(“龙火内燔”,阴虚火旺,或说肾火上炎)二. 辩斑疹白培斑疹,见于温热病;白培见于湿热病。

形态:斑:形如粟米或如大豆,甚或连接成片,斑斑如绵纹,不高出皮肤,压之不裉色,皮下紫斑。

疹:形如粟米,高出皮肤,拂之碍手,压之裉色的皮下红色丘疹。

形成机理斑:阳明热毒(气分)窜入血分,灼伤血络,迫血妄行,使血不循经,溢出脉外,瘀于皮下。

(气血两燔)疹:太阴风热,窜入营分,卫有邪阻,营有热逼,使血液瘀于肤表、血络之中。

(卫营同病)斑,发于肌肉,胃;疹,发于皮肤,肺。

斑疹出现的临床意义:色泽:红活荣润为顺;色艳红如胭脂,血热炽盛;紫赤如鸡冠花,为热毒深重;色黑,为热毒极盛,最为凶险;但黑而有光泽,还有生机;黑而晦暗,预后不良。

形态:松浮,预后良;紧束,预后不良。

疏密:分布稀疏,均匀,说明热邪轻浅,预后良;稠密融合成片,斑斑如绵纹,预后不良。

斑出热解,预后良;斑出热不解或甫出即没,预后不良(正气衰败,无力托邪)。

斑宜清化—清热凉血化斑(凉血散血、养阴、活血)。

(勿宜提透)疹宜透发—透热外达(辛凉轻解)。

(勿宜补气)夹斑带疹—疹多以透为主,兼清;斑多以清为主,可以兼透。

阳斑阴斑—气不摄血(脾不统血),脾气虚甚至肾阴虚:人参、黄芪、党参,补气摄血;脾肾阳虚:干姜、附子加入,补气温阳固摄止血。

白培形如粟米,内有淡黄色浆液(水疱)。

一般见于胸腹部和颈项部,四肢很少,面部尤其少,破溃后有浆液流出,可自行消退,不留斑痕或色素沉着。

一般在湿热病一周左右发生,出一次汗发一次培。

第五章、温病的常用诊法(一、辨舌、验齿)诊法,属于《中医诊断学》的内容。

为什么这一章又特别提出温病的常用诊法呢?这是因为温病的临床诊断有一定的特殊性,有些内容需要加以特别强调。

临床辨证论治首先要进行四诊,通过四诊收集临床资料,再把全面收集的临床资料运用中医学的理论进行加工、分析,然后才能辨证。

也就是说,辨证必须先“诊”,然后才能“辨”,最后才能落实到“治”。

诊、辨、治是一系列的过程,缺一不可。

在学习温病学的过程中,有一些特殊的临床症状和体征要特别加以强调外还有一些症状和体征要进行鉴别。

比如说,同是昏迷的病人,但由于昏迷的表现不同,病因、病机、治法就都不一样,当然就需要认真鉴别,这就属于诊法所要讲的内容。

这一章有些内容可以自学,有些内容要重点讲述。

一、辨舌、验齿辨舌、验齿也就是舌诊和齿诊,是通过观察病人舌象的变化或牙齿的变化,作出诊断的诊法。

1.辨舌辨舌,分为望舌苔与望舌质两部分。

人的舌长在口腔,它虽然体积很小,但是对疾病的诊断有着非常重要的意义。

舌肌称为舌质、舌体,是肌肉脉络组织,它内联五脏六腑。

五脏六腑昀经络有的直接与舌联系,有的间接与舌联系,它们的功能状态都能通过经络反映到舌面上来,所以舌质的变化能反映五脏六腑的病变。

舌肌上的经脉是相当丰富的,所以它的血液很充盈,颜色是鲜红的。

因为它上面覆盖了一层薄白苔,所以透过舌苔看舌质就是淡红的了。

舌苔是附着在舌面上的苔状物,由胃气蒸化胃津夹浊气而生成。

在正常的情况下,舌苔是薄白的。

正常的薄白苔应该是透过舌苔能够隐隐约约地看到淡红的舌质。

如果看到的舌质是鲜红光剥的,那就说明没有舌苔了。

如果只见舌苔而看不到舌质,那就是厚苔。

通过望舌质的变化,可以观察脏腑的虚实、气血津液的盈亏、阴阳的盛衰。

通过望舌苔的变化,可以观察感受邪气的性质、病位的浅深、胃气的强弱。

在温病的发展过程中,卫分证与气分证邪浅、病轻,以实证为主,所以舌象的变化主要反映在舌苔上。

营分证、血分证因为损伤了血中的津液,甚至于损伤血液,舌象的变化主要反映在舌质上。