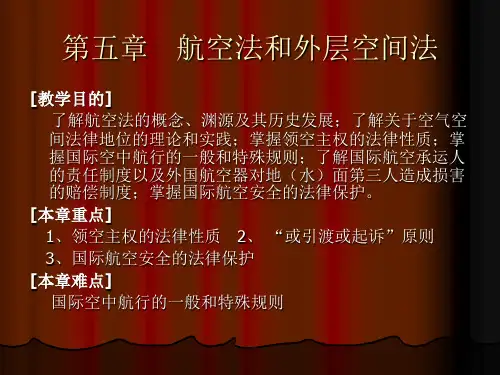

航空法和外层空间法

- 格式:ppt

- 大小:142.00 KB

- 文档页数:32

国际法第六章航空法与外层空间法国际法第六章航空法与外层空间法第一节航空法1、航空法,又称“空气空间法”或“国际航空法”是指适用于空气空间、调整各国民用航空活动的法律关系的原则和规则的总称。

2、地球上的整个空间分为空气空间和外层空间。

3、空气空间分为领空和公空两个部分:国家领陆和领海的上空是“领空”,国家对其享有完全和排他的主权;领空之外是“公空”各国享有飞行的自由。

4、国际航空制度(一)一般原则,由于领空主权是排他的,一般国际法不承认一切外国飞机在领空内享有类似外国船舶在领海所享有的无害通过权。

因此,一般外国飞机,无论是军用飞机还是民用飞机,都必须得到地面国同意之后才能进入其领空,否则就构成侵犯领空主权的国际违法行为,地面国有权采取相应措施。

(二)国际航空协定,正常情况下,对于外国航空器的进入,国家给与同意的基本方式有两种:第一,双方可以以签订航空协定的方式建立航空关系,相互给予同意;第二,如果双方缺乏以协定为基础的航空关系,就只能就每一个案分别给予批准。

5、1919年的《巴黎航空公约》是最早的全球航空公约,1944年以后被《芝加哥公约》所取代。

《芝加哥公约是目前最为重要和最具普遍性的航空公约》,被誉为“调整国际民用航空关系的宪章性文件”。

1)领空主权原则作为《巴黎航空公约》的继承者,《芝加哥公约》再次确认了领空的主权原则。

从航行和航空运输的角度看,该原则可以表现为以一些具体权利:(1)缔约国有权在本国领空范围内设立空中禁区,在非歧视的基础上,可禁止或限制外国航行器的飞入。

(2)各国可保留国内两地载运权,指允许本国航空企业经营。

(3)有权制定有关外国航空器在境内飞行的规章。

2)航空器的分类航空器分为国家航空器和民用航空器。

国家航空器是指用于军事、海关和警察等国家部门的航空器,《芝加哥公约》仅适用于民用航空器,不适用国家航空器。

国家航空器要飞越另一缔约国领空或在其领土上降停,须得到其同意或者两国间特别协定的许可。

⼀、领空及其界限问题 领空是指⼀国领⼟上空⼀定⾼度的空间。

领空作为国家领⼟的⼀部分处于国家主权之下已被现代国际法所确认。

(⼀)领空的⽔平界限 ⼀国领空从与地球表⾯平⾏⽅向看,⽌于其领⼟边界线的上⽅,即领⼟边界线向上⽴体延伸构成领空的⽔平扩展界限。

与领空处于地球⼤⽓同⼀环层,并在各国领空⽔平界限以外的部分,主要包括专属经济区、公海和南极的上空,就其整体的法律地位⽽⾔,国际法上还没有⼀项专门的条约来规定,⽐如《海洋法公约》仅规定了专属经济区和公海上空的飞越⾃由。

⼀般认为,该领空外部分不属于任何国家的主权之下,对所有国家都是开放和⾃由的。

(⼆)领空的垂直界限 领空的垂直界限是指领空⾃地球表⾯向上扩展的外缘,这是领空与外层空间的界限问题。

对此国际社会有多种主张,主要包括空间论和功能论两派。

(1)空间论者认为应该⽽且也可能划定某⼀⾼度为领空和外空的界限。

他们提出了包括空⽓空间或⼤⽓层标准、卡曼线、卫星轨道最低点、航空器飞⾏点等划定⽅法。

(2)功能论不⽀持划定界限的主张,认为更为重要的是,应从功能上区分航空器或航天器两类不同性质的航⾏器,以及相应地区分相关的国家活动性质,从⽽由不同的法律进⾏规范。

他们认为,航空器活动由航空法规范,航天器活动由空法规范,完善各种具体的规则应基⽬前解决问题的途径,⽽不必急于划界。

迄今为⽌,国际法尚未就领空与外空的具体界限作出准确的划定。

⼆、国际航空法体系 国际航空法是指国际民⽤航空法,它是随着飞机的发明和民⽤⽽产⽣的。

⼀⽅⾯,飞机本⾝在民⽤运输中的量⼤优势体现在长途跨国性的航线上,因此民⽤航空⼀开始就伴随着国际合作的需要。

另⼀⽅⾯,飞机的⾼技术特性,使许多技术标准和航⾏规则具有某种通⽤性。

上述特点使各国在国际民⽤航空领域迅速达成了⼀系列条约以规范其相关活动。

这些条约构成了现代国际民⽤航空法律体系.它主要包括三个部分:围绕《芝加哥公约》形成的国际民⽤航空基本制度;围绕《华沙公约》形成的国际航空民事责任制度;围绕三个反劫机公约构成的国际民航安全制度 (⼀)国际航空的基本制度 1944年的《国际民⽤航空公约》是构成当今国际民航法律制度的基本条约。