脑死亡判定标准与技术规范共22页

- 格式:ppt

- 大小:2.04 MB

- 文档页数:22

中国脑死亡标准的判定

一、意识丧失

患者处于深度昏迷状态,对外界刺激无任何反应,呼叫、光照等均不能引起其任何反应。

二、运动和反射完全消失

患者肌肉松弛,肌张力消失,呈尸僵状态。

去皮质强直表现为上肢屈曲、内收,下肢伸直,去皮质反射阳性。

三、呼吸和循环功能停止

患者呼吸停止,无自主呼吸,呈深昏迷状态,仅靠呼吸机维持呼吸。

心跳停止,呈室性停搏,血压为0。

四、脑干反射消失

瞳孔散大或缩小,对光反射消失;角膜反射消失;吞咽反射消失;瞬目反射消失;跟腱反射消失。

五、脑电图呈静息电位

呈水平线,电静息状态,无脑电波活动。

六、阿托品试验阴性

阿托品注射后,心率无变化。

七、脑血流量停止或明显减少

脑血管造影检查无脑血流量,提示脑死亡。

脑血管多普勒超声检查提示脑血流完全停滞。

此时患者的脑血管系统与血液循环完全隔绝。

如果血流毫无恢复的希望,且已明确导致患者脑死亡的原因不可逆转(例如:脑肿瘤晚期),则此时即可诊断为脑死亡。

但如果病因可逆转(例如:脑梗塞),则需要等待病因治愈之后重新评价是否脑死亡。

对于未满10周岁的儿童,脑死亡的判定需要特别慎重,并需请相关学科专家共同评价。

此外,植物人状态并不等同于脑死亡。

部分植物人是可以恢复的,这需要医生进行详细的检查和评估后确定。

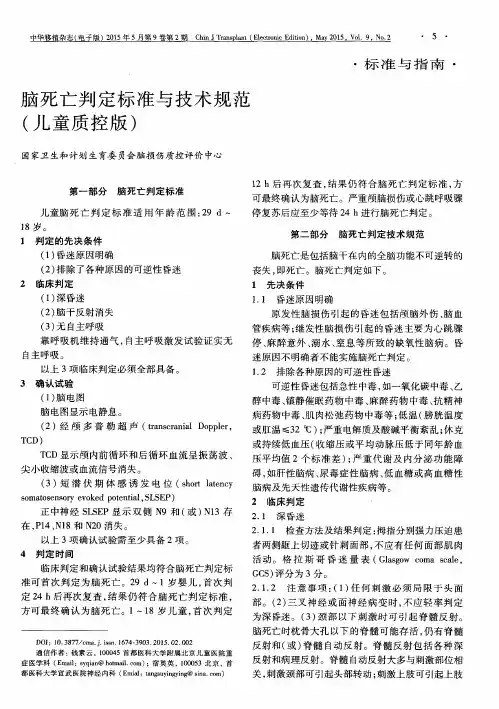

脑死亡判定标准一、先决条件1 昏迷原因明确;2 排除各种原因的可逆性昏迷。

二、临床判定1 深昏迷;2 脑干反射全部消失;3 无自主呼吸(靠呼吸机维持,自主呼吸诱发试验证实无自主呼吸)。

以上三项必须全部具备。

三、确认试验1 脑电图呈电静息2 经颅多普勒超声无脑血流灌注现象3 体感诱发电位P14以上波形消失。

以上三项中至少有一项阳性。

四、脑死亡观察时间首次判定后,观察12小时复查无变化,方可最后判定脑死亡。

传统死亡的定义传统死亡的定义是呼吸停止、心跳停止及瞳孔对光反射消失。

心肺复苏术及人工呼吸器的发明造成死亡定义的吊诡。

以往呼吸停止后数分钟,心跳就会终止,瞳孔反射就消失,病人就是死亡了。

由于呼吸机器及医药治疗之进步,一些昏迷病人能长期靠机器维持呼吸及心跳,使死亡判定发生困惑。

这种昏迷病人,虽然自己不会呼吸,但靠着人工呼吸器,看起来好像还在呼吸,虽然瞳孔反射已经消失,但是心脏还在跳动!外科医师希望得到有用的器官得以移植,如果等到心跳停止才算死亡,很多器官,尤其是心脏,已经无法利用。

1967南非巴纳德第一个心脏移植成功,更使重新评估死亡观念的需要迫在眉睫。

医界必需寻找一个「生命的不归点」,作为死亡判定的新依据。

传统上死亡之判定是根据呼吸停止、心跳停止及瞳孔对光反应消失。

确定呼吸的存在有用羽毛或镜子,或直接观察胸部活动。

确定心跳有用摸脉搏、听心音或记录心电图。

自古以来,死亡之误判,偶有所闻。

1968即有美国医学杂志JAMA 报导1877年一位那不勒斯妇人在埋葬数天之后,被发现寿衣撕破,指甲折断,四肢受伤之例。

医师因此被判刑三个月。

这类误判的例子,凸显死亡判定之重要。

其实死亡时,并非人体之所有器官组织或细胞,在一瞬间全部同时「死亡」。

在传统死亡判定后,毛发可能继续生长,角膜及皮肤一天内仍可移植,骨骼两天内仍可移植,动脉血管三天内仍可移植。

因此死亡时间的判定,最重要的是在确定生物体或人体已到达「不可逆点」(或不归点),过此「点」则生命无法恢复。

脑死亡法医鉴定标准

脑死亡是指脑干、脑组织、脑干及大脑半球发生功能不可逆性损伤或灭活,失去维持振荡电位的能力,丧失大脑整体功能的状态。

脑死亡的确诊是通过一系列的临床评估与检查来判断的,其中包括法医鉴定。

脑死亡法医鉴定的标准可以根据不同地区和时期的法律、医学和伦理规定而有所差异,但一般遵循以下的原则:

1. 确切致死原因:排除所有可能引起临床脑死亡的可逆原因,如躯体低温、麻醉药物中毒等,证实脑死亡的主因是不可逆性的脑损伤。

2. 脑功能丧失:根据相关临床指标来评估脑死亡患者的意识、反射和自主呼吸等生理功能是否完全丧失,例如无意识状态、无瞳孔对光反应、无自主呼吸等。

3. 排除可能干扰的因素:确保在评估过程中没有可能干扰或误判的因素存在,比如镇静药物的影响、低温等。

4. 严格检查程序:按照标准程序进行检查,可能包括神经系统检查、脑电图检查、脑血流灌注检查等。

这些标准通常由相关组织、学术机构和法律规定来规范,具体的脑死亡法医鉴定标准可以根据当地司法体系和医学界的要求而有所差异。

脑死亡法医鉴定的目的是为了确认患者的生命是否已经完全丧失,为医学决策和法律处理提供参考。

脑死亡判定标准与技术规范成人质控版1. 引言脑死亡是指个体的全脑功能不可逆地停止,包括大脑、小脑和脑干。

脑死亡的判定对于终止无望的医疗干预、器官捐献等具有重要意义。

本文档旨在提供一套成人脑死亡判定的标准操作流程和技术规范。

2. 脑死亡判定的法律和伦理基础简述脑死亡的法律定义和伦理考量。

强调尊重患者自主权和家属意愿的重要性。

3. 脑死亡判定的前提条件确定患者处于不可逆的深度昏迷状态。

排除可能影响脑功能评估的可逆因素,如药物、代谢紊乱等。

4. 临床判定标准4.1 首次临床评估描述首次临床评估的步骤和标准。

强调评估患者对疼痛刺激的反应、脑干反射等。

4.2 确认性临床测试列出需要进行的确认性临床测试,如呼吸暂停试验等。

5. 辅助检查5.1 脑电图(EEG)说明EEG在脑死亡判定中的作用和标准。

5.2 脑血流扫描描述脑血流扫描技术,如经颅多普勒超声(TCD)或放射性核素脑血流扫描。

5.3 神经影像学检查简述CT或MRI在脑死亡判定中的应用。

6. 判定流程制定详细的脑死亡判定流程图。

包括临床评估、辅助检查和最终判定。

7. 技术操作规范7.1 呼吸暂停试验操作指南详细描述呼吸暂停试验的操作步骤和注意事项。

7.2 辅助检查操作规范为每种辅助检查提供详细的操作指南。

8. 质量控制强调脑死亡判定过程中的质量控制重要性。

描述如何通过培训、监督和审核来确保判定的准确性。

9. 记录和报告说明脑死亡判定过程中的记录要求。

描述如何编写和提交脑死亡判定报告。

10. 家属沟通和心理支持强调与家属沟通的重要性和技巧。

提供心理支持和哀悼指导的建议。

11. 法律和医疗伦理问题讨论脑死亡判定中的法律和医疗伦理问题。

强调遵循当地法律法规和医疗伦理标准。

12. 结语总结脑死亡判定的重要性和本文档的目的。

强调持续教育和质量改进的必要性。

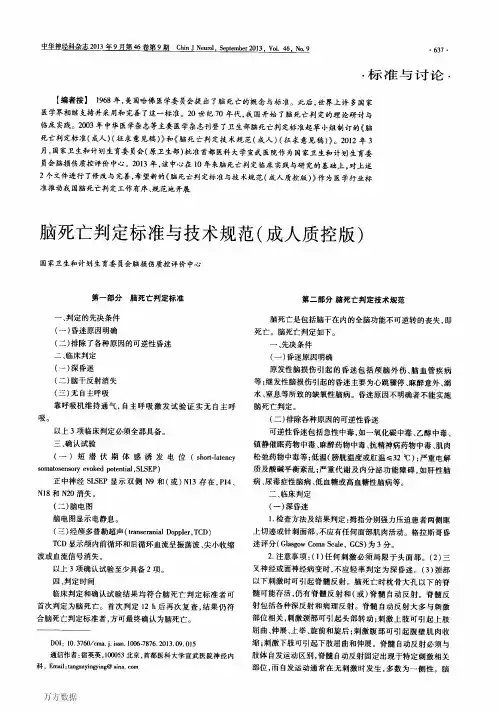

脑死亡判定标准

2009版《脑死亡判定标准(成人)》

一、判定的先决条件

(一)昏迷原因明确。

(二)排除了各种原因的可逆性昏迷。

二、临床判定

(一)深昏迷。

(二)脑干反射消失。

(三)无自主呼吸(靠呼吸机维持,自主呼吸激发试验证实无自主呼吸)。

以上3项必须全部具备。

三、确认试验

(一)正中神经短潜伏期体感诱发电位(SLSEP)显示N9和(或)N13存在,P14、N18和N20消失。

(二)脑电图(EEG)显示电静息。

(三)经颅多普勒超声(TCD)显示颅内前循环和后循环呈振荡波、尖小收缩波或血流信号消失。

以上3项中至少2项阳性。

四、判定时间

临床判定和确认试验结果均符合脑死亡判定标准者可首次判定为脑死亡。

首次判定12小时后再次复查,结果仍符合脑死亡判定标准者,方可最终确认为脑死亡。

简述判断脑死亡的标准

判断脑死亡的标准

1、临床症状:脑死亡病人失去意识和感觉,永久失去知觉和机能,呼吸停止,心脏停止跳动,血压低于60/40 mmHg,并且失去自主呼吸的能力。

2、脑活检:经过特殊手术,检查脑组织是否死亡,即进行的脑膜分离,观察脑室内的颜色变化,触摸脑室内的压力,检查脑室内的pH值、含氧量、电导率、酸碱度等。

3、功能性检查:包括脑电图检查,脑脊液检查,脑血流图检查,脑死亡后永久性失去了脑电活动、脑脊液活动、脑血流等。

4、脑死亡诊断:根据上述标准,做出最终的脑死亡诊断,包括临床诊断和实验室诊断,一般如果综合符合脑死亡的临床症状和检查结果,则可以最终确诊为脑死亡。

脑死亡判定技术规范脑死亡定义脑死亡是包括脑干在内的全脑功能不可逆转的丧失,即死亡。

脑死亡判定一、先决条件(一)明确昏迷原因原发性脑损伤包括颅脑外伤、脑血管疾病等;继发性脑损伤主要指缺氧性脑病,如心跳骤停、溺水、窒息等。

昏迷原因不明确者不能实施脑死亡判定。

(二)排除各种原因的可逆性昏迷如急性中毒(一氧化碳、镇定安眠药、麻醉药、精神药物、肌肉松弛剂等)、低温(肛温≤32℃)、严重电解质及酸碱平衡紊乱、代谢及内分泌障碍(如肝性脑病、尿毒症脑病、非酮性高血糖高渗透压昏迷)等。

二、临床判定(一)深昏迷1、检查方法及结果判定用拇指分别强力压迫患者两侧眶上切迹或针刺面部,不应有任何面部肌肉活动。

用格拉斯哥昏迷量表(GCS)测定昏迷评分为3分。

2、注意事项(1)任何刺激必须局限于头面部。

(2)在颈部以下刺激时可引起脊髓反射。

脑死亡时枕大孔以下的脊髓可能存活,仍有脊髓反射及脊髓自动反射。

脊髓反射包括各种深反射及病理反射。

脊髓自动反射大多与刺激部位相关,刺激颈部可引起头部旋转运动;刺激上肢可引起上肢屈曲、伸展、上举、旋前、旋后;刺激腹部可引起腹壁肌肉收缩;刺激下肢可引起下肢屈曲、伸展;进行自主呼吸激发试验时偶可出现肢体不自主运动。

(3)脊髓自动反射必须与自发运动相区别,自发运动通常在无刺激时发生,多数为一侧性,而脊髓自动反射固定出现于特定刺激相关部位。

(二)脑干反射消失1、瞳孔对光反射(1)检查方法用强光照射瞳孔,观察有无缩瞳反应。

光线从侧面照射一侧瞳孔,观察同侧瞳孔有无缩小(直接对光反射),检查一侧后再检查另一侧。

光线照射一侧瞳孔,观察对侧瞳孔有无缩小(间接对光反射),检查一侧后再检查另一侧。

上述检查应重复进行。

(2)结果判定对侧直接和间接对光均无缩瞳反应即可判定为瞳孔对光反射消失。

(3)注意事项①脑死亡者多数伴有双侧瞳孔散大(>4mm),但少数瞳孔可缩小或不等大。

因此,不应将瞳孔大小作为脑死亡判定的必要条件。

②眼部外伤可影响对光反射的观察。