人教版五年级数学上册《练习二》习题课件

- 格式:pptx

- 大小:1.27 MB

- 文档页数:2

人教版五年级数学上册第二单元《位置(第1课时)》说课稿一. 教材分析《位置》是小学五年级数学上册第二单元的第一课时,本节课主要让学生掌握利用数对表示物体位置的方法,培养学生的空间观念和数学思维能力。

教材通过简单的例题和练习,使学生能够理解数对与物体位置的关系,并能够运用数对解决实际问题。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的数学基础,对平面图形的认识和简单的坐标系有所了解。

但学生在实际运用数对表示物体位置时,可能会出现理解上的困难,因此需要教师在教学过程中耐心引导,让学生充分理解和掌握。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:使学生掌握利用数对表示物体位置的方法,能够准确地用数对表示物体的位置。

2.过程与方法目标:通过观察、实践、交流等活动,培养学生的空间观念和数学思维能力。

3.情感态度与价值观目标:激发学生学习数学的兴趣,培养学生的合作意识和问题解决能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:使学生掌握利用数对表示物体位置的方法。

2.教学难点:让学生能够理解并运用数对解决实际问题。

五. 说教学方法与手段本节课采用情境教学法、互动式教学法和实践操作法。

利用多媒体课件和实物模型,帮助学生直观地理解数对与物体位置的关系。

同时,引导学生进行小组讨论和合作交流,培养学生的团队协作能力。

六. 说教学过程1.导入新课:通过一个有趣的游戏,引导学生思考如何用数对表示游戏中物体的位置。

2.探究新知:讲解数对的表示方法,让学生亲自动手操作,实践用数对表示物体位置。

3.巩固新知:通过一系列的练习题,让学生运用数对解决实际问题。

4.拓展延伸:引导学生思考数对在实际生活中的应用,培养学生的数学应用意识。

5.课堂小结:总结本节课所学内容,强调数对表示物体位置的方法和应用。

七. 说板书设计板书设计要简洁明了,突出本节课的重点内容。

可以设计如下板书:数对: (列,行)表示物体位置的方法八. 说教学评价本节课的教学评价主要通过以下几个方面进行:1.学生对数对表示物体位置的掌握程度。

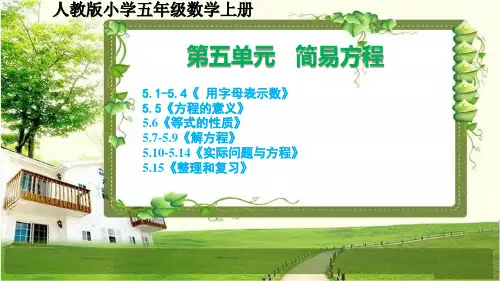

数学人教五年级上册《第五单元_第11课时_实际问题与方程(二)》(说课稿)一. 教材分析《人教版五年级上册数学》第五单元第11课时“实际问题与方程(二)”这一节的内容,是在学生掌握了方程的意义、解方程的方法等知识的基础上进行教学的。

本节课的主要内容是通过解决实际问题,让学生进一步理解方程的意义,掌握解方程的方法,培养学生的解决问题的能力。

教材中安排了三个例题,分别是“修路问题”、“烙饼问题”和“过河问题”,这些问题都具有较强的现实意义,能够激发学生的学习兴趣。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的解决问题的能力,他们对方程的知识也有了一定的了解。

但是,学生在解决实际问题时,还存在着一定的困难,比如对问题的理解不够深入,解决问题的方法不够灵活等。

因此,在教学过程中,我需要关注学生的这些实际情况,有针对性地进行教学。

三. 说教学目标1.让学生通过解决实际问题,进一步理解方程的意义,掌握解方程的方法。

2.培养学生运用方程解决实际问题的能力,培养学生的数学思维。

3.使学生能够积极主动地参与课堂活动,提高学生学习数学的兴趣。

四. 说教学重难点1.教学重点:让学生通过解决实际问题,进一步理解方程的意义,掌握解方程的方法。

2.教学难点:如何引导学生从实际问题中发现数量关系,建立方程,并解决问题。

五. 说教学方法与手段在本节课的教学中,我将以引导探究法为主,辅以讲解法、讨论法等教学方法。

在教学过程中,我将充分利用多媒体教学手段,如课件、动画等,为学生提供丰富的学习资源,激发学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入:通过一个简单的实际问题,引导学生回忆方程的知识,为新课的学习做好铺垫。

2.探究:学生分组讨论,让学生通过合作交流,探索解决问题的方法。

3.讲解:在学生探究的基础上,进行讲解,让学生进一步理解方程的意义,掌握解方程的方法。

4.练习:设计一些具有代表性的练习题,让学生运用所学知识解决问题,巩固所学内容。

数学人教五年级上册《第五单元_第08课时_解方程(二)》(说课稿)一. 教材分析五年级上册《数学》人教版教材第五单元第08课时,主要内容是解方程(二)。

这一课时是在学生已经掌握了方程的解法的基础上进行进一步学习的。

通过这一课时,学生需要掌握解一元一次方程和一元二次方程的方法,并能灵活运用这些方法解决实际问题。

教材通过例题和练习题的形式,引导学生掌握解方程的技巧和方法。

二. 学情分析根据我对五年级学生的了解,他们已经具备了一定的方程知识基础,对解方程的方法有一定的了解。

但部分学生在解方程时,仍然存在一定的困难,如对移项、合并同类项等步骤的理解和应用。

因此,在教学过程中,我需要关注这部分学生的学习情况,引导他们理解和掌握解方程的步骤和方法。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:学生能够掌握解一元一次方程和一元二次方程的方法,并能灵活运用这些方法解决实际问题。

2.过程与方法目标:通过自主学习、合作交流,学生能够提高分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对数学的兴趣,激发学生学习数学的积极性。

四. 说教学重难点1.教学重点:学生能够掌握解一元一次方程和一元二次方程的方法。

2.教学难点:学生能够理解和运用移项、合并同类项等解方程的技巧。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例教学法、合作学习法等。

2.教学手段:利用多媒体课件、板书、练习题等。

六. 说教学过程1.导入新课:通过复习上一课时内容,引出本课时主题——解方程(二)。

2.知识讲解:讲解解一元一次方程和一元二次方程的方法,重点讲解移项、合并同类项等步骤。

3.例题讲解:分析并解答教材中的例题,引导学生掌握解方程的技巧。

4.练习巩固:让学生独立完成教材中的练习题,检验学生对知识的掌握程度。

5.实际应用:让学生运用所学知识解决实际问题,提高学生的应用能力。

6.课堂小结:总结本节课的主要内容和知识点,提醒学生注意解方程的步骤。

人教版五年级数学上册第二单元《位置(练习课)》教案一. 教材分析《位置(练习课)》是人教版五年级数学上册第二单元的教学内容。

本节课主要通过练习的方式来巩固学生对位置概念的理解和运用。

教材通过各种实际情境,让学生在实际操作中掌握用数对表示物体的位置的方法,并能够运用这一方法解决实际问题。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的空间观念和数学思维能力,对于位置概念已经有了一定的理解。

但在实际运用中,部分学生可能会遇到困难。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的个体差异,针对不同学生的学习情况,进行有针对性的教学。

三. 教学目标1.知识与技能目标:学生能够熟练地用数对表示物体的位置,并能够运用这一方法解决实际问题。

2.过程与方法目标:通过练习,提高学生运用位置知识解决实际问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:培养学生对数学的兴趣,培养学生的团队合作精神。

四. 教学重难点1.重点:学生能够用数对表示物体的位置。

2.难点:学生能够运用数对解决实际问题。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置各种实际情境,让学生在实践中掌握位置知识。

2.练习法:通过大量的练习,让学生巩固位置知识。

3.小组合作学习:让学生在团队合作中,共同解决问题,提高学生的合作能力。

六. 教学准备1.教具:教学课件、黑板、粉笔。

2.学具:练习题、作业本。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示一些实际情境,如电影院、公园等,让学生观察并说出其中的位置关系。

通过这种方式,激发学生的学习兴趣,引出本节课的主题。

2.呈现(10分钟)教师通过讲解和示范,让学生明确用数对表示物体的位置的方法。

如:第一个数字表示列,第二个数字表示行。

同时,让学生理解,数对中的数字是有顺序的,不能随意更改。

3.操练(10分钟)学生分成小组,进行小组内的练习。

教师出示一些实际问题,如:“小明坐在第5列第3行,请用数对表示他的位置。

”学生通过小组合作,共同解决问题。

4.巩固(10分钟)教师出示一些练习题,让学生独立完成。

应用题(一)教学目标:1、使学生掌握解答应用题的一般步骤,会分析应用题的数量关系,能正确解答三步计算的应用题。

2、提高学生分析、解答应用题的能力。

3、初步培养学生认真审题和检验的习惯。

教学重点:学会用综合算式解答三步计算的应用题。

教学难点:分析应用题的数量关系教学过程一、谈话引入师:我们解答过许多应用题,有一步计算的、也有两步计算的。

今天我们继续学习解答较复杂的应用题,并归纳出解答应用题的步骤和检验的方法。

(板书:应用题)二、讲授新课1、学习例1例1 一个服装厂计划做660套衣服,已经做了5天,平均每天做75套,剩下的要3天做完,平均每天要做多少套?(一)学生分组讨论思考题:(1)找出已知条件和问题(2)怎样用线段图表示题意?如何分析数量关系?(3)怎样分步列式?怎样列综合算式?(4)怎样验证是否正确?(二)汇报讨论结果①演示课件1下载(出示摘录的已知条件和问题,及线段图)②提问:要求剩下的平均每天做多少套,要先求出什么?后3天做了多少套怎么求呢?已经做的套数怎么求?③学生列式分步:75×5=375(套)660-375=285(套)285÷3=95(套)综合:(660-75×5)÷3=(660-375)÷3= 285÷3= 95(套)④教师小结检验过程。

方法一:按照原来的题意,依次检验每一步列式和计算是不是对。

方法二:把最后结果当做已知数,按照题意倒着一步一步地计算,看结果是不是符合原来的一个已知条件。

(三)、规纳概括:1.总结解答应用题的步骤。

(由学生讨论)2.出示课件2 下载提问:这四步你感觉你应把主要精力放在哪一步上?哪一步最重要?3.小结:解答应用题时,我们应把主要精力放在理解题意上,因为解题思路是根据题意确定的。

第二步是最重要的,它决定着思路是否正确。

三、巩固练习1.四年级和五年级要给500棵树浇水,四年级每天浇50棵,浇了4天;剩下的由五年级来浇,浇了5天。

北师大版数学五年级上册《练习二》说课稿1一. 教材分析北师大版数学五年级上册《练习二》说课稿1,主要针对的是五年级学生。

本节课的内容是在学生已经掌握了分数的加减法和乘除法的基础上进行教学的。

教材通过一系列的练习题,让学生进一步巩固和运用所学的分数知识,提高解决问题的能力。

二. 学情分析五年级的学生已经具备了一定的数学基础,对分数的加减法和乘除法有一定的了解和掌握。

但是,学生在实际运用中可能会遇到一些问题,如对分数运算的运算顺序、运算规律等掌握不够扎实。

因此,在教学过程中,教师需要针对学生的实际情况进行有针对性的教学。

三. 说教学目标1.知识与技能目标:通过本节课的学习,使学生能够熟练掌握分数的加减法和乘除法的运算规则,提高解决问题的能力。

2.过程与方法目标:通过练习,让学生在实际操作中发现问题、分析问题、解决问题,培养学生的逻辑思维能力和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观目标:激发学生学习数学的兴趣,培养学生积极思考、勇于探索的精神,培养学生的团队协作能力。

四. 说教学重难点1.教学重点:使学生掌握分数的加减法和乘除法的运算规则,能够灵活运用所学知识解决实际问题。

2.教学难点:学生在实际运用中对于运算顺序、运算规律的掌握。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例教学法、小组合作学习法等,引导学生主动参与、积极思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、练习题等教学资源,帮助学生直观地理解分数的运算规则。

六. 说教学过程1.导入:通过一个实际问题,引发学生对分数运算的关注,激发学生的学习兴趣。

2.新课讲解:讲解分数的加减法和乘除法的运算规则,让学生在理解的基础上进行学习。

3.练习与讲解:让学生进行练习,发现问题、分析问题、解决问题,教师针对学生的问题进行讲解和指导。

4.小组讨论:让学生分组进行讨论,共同探讨分数运算的规律,培养学生的团队协作能力。

5.总结与拓展:对本节课的内容进行总结,引导学生进行拓展学习,提高学生的综合素质。

北师大版数学五年级上册《练习二》教学设计2一. 教材分析《练习二》是北师大版数学五年级上册的一章练习题,主要目的是巩固学生对分数和小数的理解,提高他们解决实际问题的能力。

本章内容主要包括分数与小数的互换、求平均数、比例的应用等。

通过本章的学习,学生应该能够熟练运用分数和小数解决实际问题,并能够运用比例知识进行计算和分析。

二. 学情分析五年级的学生已经掌握了分数和小数的基本概念,并对求平均数、比例有一定的了解。

但在实际应用中,学生可能会遇到一些问题,如分数和小数的互换、比例的应用等。

因此,在教学过程中,教师需要引导学生运用已学的知识解决实际问题,并通过练习题来巩固和提高他们的解题能力。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够熟练运用分数和小数解决实际问题,能够运用比例知识进行计算和分析。

2.过程与方法:学生能够通过实际例题和练习题,提高解决问题的能力,培养逻辑思维和运算能力。

3.情感态度与价值观:学生能够积极参与课堂活动,对数学产生兴趣,培养自主学习和合作学习的能力。

四. 教学重难点1.重点:学生能够运用分数和小数解决实际问题,能够运用比例知识进行计算和分析。

2.难点:学生能够灵活运用分数和小数进行互换,并能够解决复杂的实际问题。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置实际情境,引导学生运用分数和小数解决实际问题。

2.案例教学法:通过分析实际例题,让学生理解分数和小数的互换、比例的应用等知识点。

3.小组合作学习:通过小组讨论和合作,培养学生的团队协作能力和自主学习能力。

4.练习法:通过布置练习题,让学生巩固所学知识,提高解题能力。

六. 教学准备1.教具准备:黑板、粉笔、练习题、课件等。

2.教学资源:参考教材、教学论文、教学视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过设置一个实际情境,如购物场景,引导学生思考如何使用分数和小数进行支付。

学生可以举手发言,分享自己的思考过程。

2.呈现(10分钟)教师呈现一个实际例题,如“小明买了一本书,原价是24元,现在打8折,小明需要支付多少元?”教师引导学生运用已学的分数和小数知识解决这个实际问题。