第1课 孔子与老子

- 格式:doc

- 大小:170.00 KB

- 文档页数:7

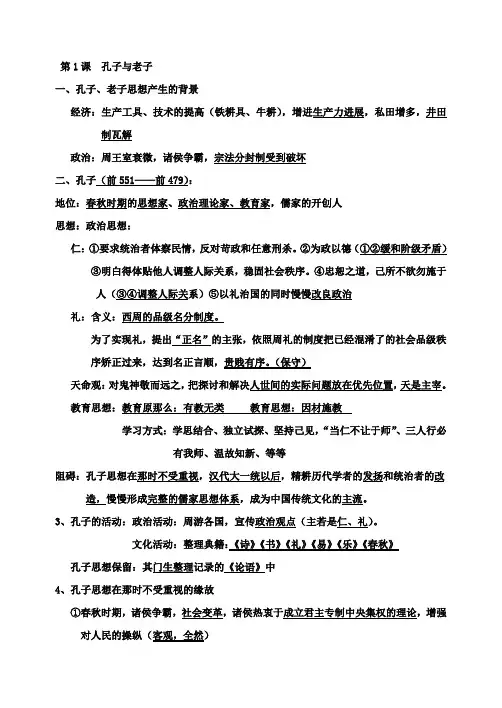

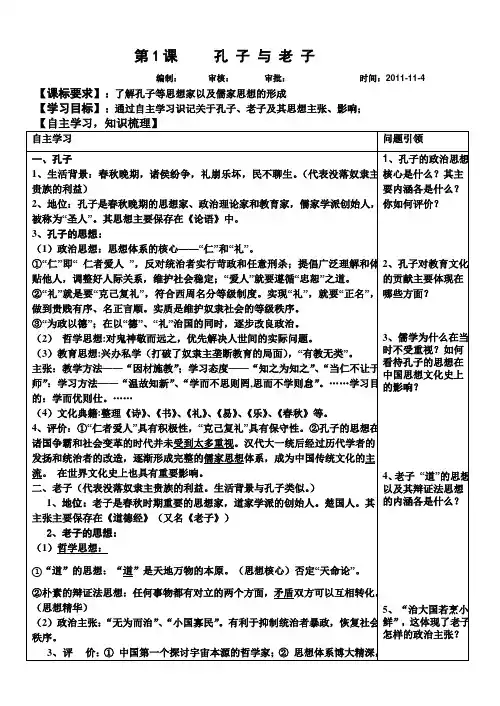

第1课孔子与老子一、孔子、老子思想产生的背景经济:生产工具、技术的提高(铁耕具、牛耕),增进生产力进展,私田增多,井田制瓦解政治:周王室衰微,诸侯争霸,宗法分封制受到破坏二、孔子(前551——前479):地位:春秋时期的思想家、政治理论家、教育家,儒家的开创人思想:政治思想:仁:①要求统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀。

②为政以德(①②缓和阶级矛盾)③明白得体贴他人调整人际关系,稳固社会秩序。

④忠恕之道,己所不欲勿施于人(③④调整人际关系)⑤以礼治国的同时慢慢改良政治礼:含义:西周的品级名分制度。

为了实现礼,提出“正名”的主张,依照周礼的制度把已经混淆了的社会品级秩序矫正过来,达到名正言顺,贵贱有序。

(保守)天命观:对鬼神敬而远之,把探讨和解决人世间的实际问题放在优先位置,天是主宰。

教育思想:教育原那么:有教无类教育思想:因材施教学习方式:学思结合、独立试探、坚持己见,“当仁不让于师”、三人行必有我师、温故知新、等等阻碍:孔子思想在那时不受重视,汉代大一统以后,精耕历代学者的发扬和统治者的改造,慢慢形成完整的儒家思想体系,成为中国传统文化的主流。

3、孔子的活动:政治活动:周游各国,宣传政治观点(主若是仁、礼)。

文化活动:整理典籍:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》孔子思想保留:其门生整理记录的《论语》中4、孔子思想在那时不受重视的缘故①春秋时期,诸侯争霸,社会变革,诸侯热衷于成立君主专制中央集权的理论,增强对人民的操纵(客观,全然)②儒家仁、礼的思想不适合那时历史进展的潮流。

(主观)五、汉代以后,儒家思想成为中国传统文化主流的缘故①社会形势转变:大一统,中央集权增强②儒家通过改造,形成完整的思想体系,保护那时的社会秩序六、孔子思想特点:①重传统,重继承②仁、礼为核心③政治和伦理结合④以德为主⑤重人事,虚天命⑥保守而又维新,复古而又开明7、孔子思想的现实意义①大一统思想→社会安宁,祖国统一。

②人本、民贵→和谐人际关系,三农问题③以德治国→培育社会公德,社会责任感,社会使命感。

第1课孔子与老子编制:审核:审批:时间:2011-11-4 【课标要求】:了解孔子等思想家以及儒家思想的形成【学习目标】:通过自主学习识记关于孔子、老子及其思想主张、影响;1、孔子谓季氏(鲁国大夫),“八佾(yi)舞(天子专用的祭祀乐舞)于庭,足可忍也,孰不可忍也?”季氏的行为违背了孔子()A.“仁政”的主张 B.爱惜民力 C.“克己复礼” D、“仁义”和“王道”2、“仁”的思想在先秦时期的进步意义主要是A.满足新兴地主阶级的政治需要 B.成为各国变法的理论依据C.有利于抑制统治者的暴政 D.有利于君主专制制度的形成3、孔子曾用“而立”“不感”“知天命”“耳顺”等描述人生的轨迹。

“技进乎道,庶几不惑;名副其实,何虑无闻”与“韦编三绝今知命,黄绢初裁好著书”两幅寿联所贺寿主当时的年龄分别为A.20岁、30岁 B.30岁、40岁 C.40岁、50岁 D.50岁、60岁4、以下四种政府孔子认为哪一个是最好的?A.人民只知道政府的存在,但不知道它做了什么事情 B.政府的执政得到广大人民的赞扬C.政府充满威严,人民因为对它畏惧而安分 D.被人民轻视、打心眼里瞧不起的政府5、道家创始人老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

这表明他()A.强调“大一统” B.推崇法的作用 C.主张顺应自然 D.相信天人感应6“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。

”又说:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

使民复结绳而用之。

”这主要反映了先秦时期()A.孔子“仁”和“礼”的学说 B.庄子“齐物”的自由精神C.老子“小国寡民”的思想 D.墨子“节用”、“兼爱”的主张7、2009年4月25日,第十九届全国图书交易博览会在山东举行。

开幕式上由10部巨型“书”拼接而成的背景墙给人留下了深刻印象。

书博会开幕式的背景墙上有孔子、泰山等形象,若为背景墙选配孔子的两句名言,下列最合适的是①人无远虑,必有近忧②学而时习之,不亦说乎③已所不欲,勿施于人④有朋自远方来,不亦乐乎A.①② B.①④ C.②③ D.②④8、儒家思想对中国历史和文化发展有深远影响。

第1课孔子与老子一、思想家孔子1、孔子的救世药方:春秋时期礼崩乐坏,天下大乱,他以“仁、礼”思想积极救世,力图维护统治秩序。

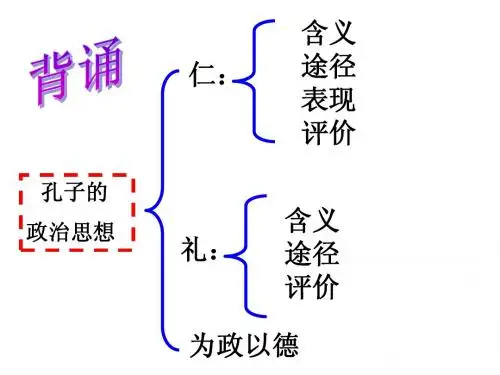

2、“仁”的思想:①含义:“爱人”,即体贴别人、关心别人、尊重别人(核心思想)。

②方法:“恕”是低要求,“己所不欲,勿施于人”;“忠”是高要求,“己欲立而立人,己欲达而达人”。

③要求:对统治阶级来讲,“爱人”就要“为政以德”,即反对苛政严刑,实行仁政,体贴民情,爱惜民力。

对普通人来讲,要加强道德修养做君子。

3、“礼”的思想:①含义:周礼,是西周建立的以宗法制和分封制为核心的等级名分制度。

从广义上可以理解为社会规则。

②实践方法:一是“正名”:按照周礼把已经混乱的社会秩序矫正过来,贵贱有序。

二是“克己复礼”:每个人都要克制自己,恢复周礼。

③仁与礼的关系:两者相辅相成,不可分割。

仁是道德修养,礼是社会规范;仁是内在自觉和自律,礼是外在约束和他律。

两者结合的方法是遵循“中庸”之道。

4、“中庸”的思想:“中庸”是“执其两端而用乎中”,既不过分,也不走极端,不偏不倚,恰到好处。

中庸既是为人处事的方法论,也是道德修养的最高境界。

5、天命思想:孔子重视现实人生,把探讨和解决实际问题放到首位,主张理性,反对迷信,对鬼神“敬而远之”,这奠定了中国知识分子非宗教、非迷信的文化传统。

6、孔子思想不被统治者重视的原因:①春秋战国时代,社会分裂割据,缺乏一个实行礼制的强有力的中央政权;②当时各诸侯国热衷于兼并战争和变法改革,致力耕战,孔子恢复周礼、仁政爱民的主张不符合他们的需要。

二、教育家孔子1、教育思想:①学习方法:学而时习之、温故而知新、学而不思则罔,思而不学则怠等;②学习态度:三人行必有我师焉、不耻下问、知之为知之、不知为不知等;③教学对象:有教无类;④教学方法:因材施教、举一反三、不愤不启、不悱不发等。

2、孔子的教育地位:①孔子是我国历史上第一位将毕生精力贡献给教育事业的教育家,被后世称为“第一位老师”、“万世师表”;②创办私学,有教无类,打破学在官府的垄断局面,扩大教育范围,使学术下移;③总结出一套很好的教学方法;④整理六经,保存了典籍,传播了文化。

第一课孔子和老子课程标准(1)了解孔子的生平(2)了解基本思想观点和政治主张(3)探讨孔子在中国以及世界思想上的地位和影响教学目标知识与能力:识记:孔子的主要思想、一些名言及历史地位老子的主要思想、一些名言及历史地位.理解:孔子思想的核心部分和保守部分;孔子思想由当时不被重视到成为正统思想的转变;老子思想对后世的积极影响和消极影响。

过程与方法:阅读图片、文字史料等,获取有效的历史信息;做到史论结合,论从史出;引导学生合作探究,培养学生合作学习、积极参与的能力;通过对孔子和老子思想体系的评价,培养学生正确评价历史问题的能力。

情感态度与价值观;通过对孔子和老子以及他们思想体系的学习,认识我国古代思想文化的成就,培养学生对民族文化的自豪感以及传承传统文化的自觉性;通过引导学生分析孔子和老子思想中的积极影响和消极方面,使学生形成对传统文化批判继承的正确态度。

教学重点孔子的核心思想和对中国传统文化的影响;老子的哲学思想和政治主张教学难点结合春秋时期的政治、经济特点理解孔子和老子思想产生的必然性。

教学方法1、图片和热点人物导入,引起学生浓厚的兴趣和探究欲望。

2、注重运用史料教学,史论结合,论从史出,不仅帮助学生分析、解决问题,同时培养学生的探究和创新意识。

3、采用设置情景、设疑引思、自主学习的模式,由浅入深,由表及里,用有效的方法激发学生思考的积极性,使其在自主学习中获得知识、提高能力、升华情感。

4、注重学生情感的体验,发挥历史学科的教育功能。

5、利用多媒体辅助教学。

【导入新课】(1)我们是中国人,我们知道诚信、责任、道义、和爱心的缺失已渐成我们民族的一种痛,一块心病,甚至一个危险的陷阱。

在制约着我们的现在,在威胁着我们的未来。

让我们重新祭起祖国传统文化的法宝,在祖先留给我们的智慧里寻找灵感和启迪吧!我们是炎黄子孙,我们血管里流的是华族的血,让我们和我们的下一代一同拿起《论语》,拿起《孟子》,拿起《老子》《庄子》,去领悟传统文化的精髓,选择中华优秀的传统文化作为我们思想的方式吧!朋友,让我们重新捧起经书吧!去亲近我们祖先的思想智慧,去寻找我们失落的精神家园,去培养千万具有优秀民族精神的龙的传人,让他们能担负复兴中华的光荣使命,去振兴伟大的中华文明。

先进的人们在行动,上海、北京等地已办起了读经班。

欧洲文艺复兴曾借助古希腊罗马的文化为西方文明找到一条发展的道路,我们能否借助古老的中华文化为民族的腾飞找到一次机遇呢?【新课学习】一、孔子及其思想1.介绍孔子生平,强调其地位:春秋时期的思想家、政治理论家和教育家,儒家学派的创始人。

尼山降圣,生逢乱世据考证,孔子的六代祖叫孔父嘉,是宋国的一位大夫,做过大司马,在宫廷内乱中被杀,其子木金父为避灭顶之灾逃到鲁国的陬邑,从此孔氏在陬邑定居,变成了鲁国人。

孔子的父亲叫叔梁纥,母亲叫颜征在。

叔梁纥是当时鲁国有名的武士,建立过两次战功,曾任陬邑大夫。

叔梁纥先娶妻施氏,生9女,无子。

又娶妾,生一子,取名伯尼,又称孟皮。

孟皮脚有毛病,叔梁纥很不满意,于是又娶颜征在。

当时叔梁纥已66岁,颜征在还不到20岁。

公元前551年,孔子生于鲁国陬邑昌平乡(今山东曲阜城东南)。

因父母曾为生子而祷于尼丘山,故名丘,字仲尼。

孔子三岁时,叔梁纥卒,孔家成为施氏的天下,施氏为人心术不正,孟皮生母已在叔梁纥去世前一年被施氏虐待而死,孔子母子也不为施氏所容,孔母颜征在只好携孔子与孟皮移居曲阜阙里,生活艰难。

孔子17岁时,孔母颜征在卒。

孔子19岁娶宋人亓官氏之女为妻,一年后亓官氏生子,鲁昭公派人送鲤鱼表示祝贺,孔子感到十分荣幸,给儿子取名为鲤,字伯鱼。

“七陋”,即鼻露孔,嘴露齿,眼露睛,头圩顶,耳垂肩,手过膝。

文雅君子,民族之魂在中国5000年的历史上,对华夏民族的性格、气质产生最大影响的人,就算是孔子了。

孔子是一个教育家、思想家,也可算半个政治家,但他首先是一个品德高尚的知识份子。

他正直、乐观向上、积极进取,一生都在追求真、善、美,一生都在追求理想的社会。

他的成功与失败,无不与他的品格相关。

他品格中的优点与缺点,几千年来影响着中国人,特别是影响着中国的知识份子。

孔子的思想主要保存在《论语》一书中,古人曾说:“半部《论语》治天下”,这部经典中到底记录了孔子的哪些思想呢?.孔子整理和编订古籍孔子68岁时,结束了十多年的流亡生涯,返回鲁国,专心教授学生,整理古籍。

据说,《诗经》、《尚书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》这六部中国最古老的文化典籍,都是因为孔子的整理、传授,才得以流传后世的。

除《乐》后来失传以外,其他5部重要典籍我们现在仍可获得,汉武帝时独尊儒术,儒家思想成为封建正统思想,《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》被奉为儒家“五经”,成为我国封建教育的基本教材,对我国传统文化的形成与发展有重大影响。

.《论语》对后世的影响《论语》自问世以来,两千余年间,对中国政治、思想、教育、伦理等多方面无不产生极其广泛的影响。

汉代以后,《论语》几乎是每个读书人的必读之书。

东汉的时候,它被列入儒经的行列,与《尚书》、《周易》等合称“七经”。

到了宋代,《论语》经过朱熹的注解后,便一直成为科举考试最重要的教科书,宋元明清几朝的做官人、读书人无不受其影响。

在古人心目中,《论语》是修身治国的宝训。

即使1905年科举废除以后,《论语》仍是读书人经常诵读的书。

今天,该书仍是一版再版,发行量之大是惊人的。

宋初名相赵普有“半部论语治天下,半部论语致太平”的传说,古今圣贤的读书经历证明,此话并不为过。

《论语》中许多话都成为格言流传于后世,如:“岁寒然后知松柏之后凋也”,“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也”,“朝闻道,夕死可矣”,“知者乐山,仁者乐水”,“人无远虑,必有近忧”,“小不忍,则乱大谋”等等,读来琅琅上口,意味深长。

孔子的这些名言警句,展现了他深邃的思想,高尚的情操,也为后人树立了楷模。

2.思想主张:(1)思想体系的核心:“仁”、“礼”,其主要内容:“仁者爱人”、“克己复礼”。

(2)“仁”:子曰:“仁者爱人。

”子曰:“能行五者于天下,为仁矣。

”“请问之?”曰:“恭、宽、信、敏、惠。

……”,“已欲立而立人,已欲达而达人”。

“已所不欲,勿施于人”。

《论语》中“仁”是会意字,仁就是人与人之间的关系,是做人的道理。

根本点“爱人”,即体贴、关心、尊重别人。

基本方法——忠恕,即推己及人。

忠:中人之心,故为忠。

尽力为人谋。

忠,推己及人的肯定之意。

“己欲立而立人,己欲达而达人”恕:如人之心,故为恕。

推己及人。

恕,推己及人的否定之意。

“己所不欲勿施于人”。

表现:对统治者:“爱人”“为政以德”民本。

要求统治者体察民情,反对苛政和任意刑杀;对普通人:“孝悌也者,其为仁之本欤?”提倡广泛的理解和体贴他人,以此调整人际关系,稳定社会秩序。

体现了古典人道主义,具有进步意义,后人多加以肯定。

后人概括:修身、齐家、治国、平天下和谐特点:通过人际关系的和谐来稳定社会秩序升华:仁是内在的美德和修养孔子是在什么样的社会背景下提出“仁”的学说的?(春秋之际,战争不断,孔子寄希望于仁爱挽救社会。

)(3)“礼”:子曰:“克己复礼为仁。

……非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。

”“君君、臣臣、父父、子子”。

“克己复礼”是说做人要克制自己,使自己的行为符合“礼”的要求;师:“这里礼”什么含义?生:克制自己恢复周礼。

孔子追求的“礼”,是西周时的等级名分制度;为实现“礼”,孔子进一步主张“正名”。

“正名”就是把当时已经混淆了的社会等级秩序矫正过来,达到名正言顺,贵贱有序。

体现了政治思想中保守的一面,后人多加以否定。

孔子关于“礼”的主张值得肯定吗?(学生可能肯定它也可能否定它,针对这种情况,教师应做必要的引导,指出孔子希望回到西周时的社会等级秩序,维持贵贱有序,有保守之处;但是,这一主张也有很大的积极性,因为它非常重视每个人的责任,要求人们按照自己的身份去承担相应的社会责任,履行相应的社会义务,这样,天下便会仁爱和睦。

孔子关于个人责任的主张,后人把它阐发为“修身、齐家、治国、平天下”,这是多么完整而远大的人生理想,正是在这种文化的熏陶下,有了“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹,有了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的林则徐,有了“天下兴亡,匹夫有责”和脚踏污泥,心忧天下。

)如何评价“礼”参考答案:积极方面:发展成指导人们行为的基本准则。

(传统美德)消极方面:维护奴隶主阶级利益,保守,被后世统治者用于阶级压迫的工具。

“仁”和“礼”是什么关系?“仁”是良好的道德,“礼”是社会的规范:“仁”是内在自觉,“礼”是外在约束。

只有具备了“仁”的内在品德,才能自觉地遵守礼制。

反过来,只有礼制的规范,人们才能追求“仁”的境界,即“礼”以仁为基础,“仁”以礼来维护。

两者是相互制约的(4)政治主张:子日:“为政以德”——“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。

“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格提倡“为政以德”;用“德”教化百姓,以“礼”治国,逐步改良政治。

孔子对执政者的要求是什么?(以德来治理国家,用德教化人民,爱惜民力。

)“为政以德”有什么积极作用?(政府有很强的凝聚力,社会稳定、和谐。

)(5)哲学思想(鬼神观):对鬼神敬而远之。

重人事,远鬼神季路问事鬼神,子曰:“未能事人,焉能事鬼。

”樊迟问知。

子曰:“务民之义,敬鬼神而远之,可谓知矣。

”生:敬鬼神而远之。

师:孔子迷信鬼神吗?生:不。

师:孔子是无神论者吗?生:不是。

师:那孔子最重视的是什么呢?生:人事。

师:这体现了孔子的什么态度?生:务实态度。

(6)教育思想:①主张“有教无类”教育对象。

是教育史上的创举,推动了社会改革,并被后世尊为“万世师表”,成为最负盛名的伟大教育家。

“学而不厌,诲人不倦”。

教育思想②主张“因材施教”,采取启发式教学,举一反三。

教学方法,③主张“知之为知之,不知为不知”的实事求是的学习态度。

温故而知新。

学而时习之,不亦乐乎。

④主张学思结合的学习方法,敢于“当仁不让师”。

学而不思则罔,思而不学则殆。

敏而好学,不耻下问.师:根据我们所了解的知识概括孔子的教育成就。

生:1、创办私学,扩大教育范围。

2、总结出一套先进的教育教学方法。

3、整理六经,继承传统文化《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》3.地位:不被重视成为正统影响深远。

孔子是我国伟大的思想家、政治家、教育家,儒家学派创始人。

4.影响:师:孔子有博大精深的思想体系,但是他周游列国十余年,自己形容自己“惶惶如丧家之犬”。

为什么他的政治主张在当时不被统治者采纳呢?生:不符合春秋时期,诸侯国变革、大国争霸的社会现实需要。

分析孔子思想的影响,我们可以有哪些思路?生:对中国、对世界;对当时,对后世。