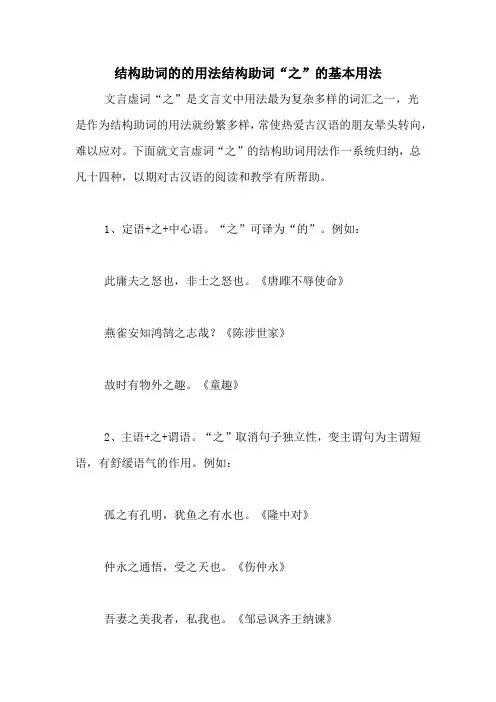

结构助词的的用法结构助词“之”的基本用法

- 格式:doc

- 大小:16.37 KB

- 文档页数:7

结构助词的的用法结构助词“之”的基本用法文言虚词“之”是文言文中用法最为复杂多样的词汇之一,光是作为结构助词的用法就纷繁多样,常使热爱古汉语的朋友晕头转向,难以应对。

下面就文言虚词“之”的结构助词用法作一系统归纳,总凡十四种,以期对古汉语的阅读和教学有所帮助。

1、定语+之+中心语。

“之”可译为“的”。

例如:此庸夫之怒也,非士之怒也。

《唐雎不辱使命》燕雀安知鸿鹄之志哉?《陈涉世家》故时有物外之趣。

《童趣》2、主语+之+谓语。

“之”取消句子独立性,变主谓句为主谓短语,有舒缓语气的作用。

例如:孤之有孔明,犹鱼之有水也。

《隆中对》仲永之通悟,受之天也。

《伤仲永》吾妻之美我者,私我也。

《邹忌讽齐王纳谏》3、主语+之+谓语。

“之”取消句子独立性,变一个单句为复句中的一个分句。

例如:虽我之死,有子存焉。

《愚公移山》骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

《狼》如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?《鱼我所欲也》4、宾语+之+动词。

“之”前置宾语。

例如:孔子云:“何陋之有?”《陋室铭》宋何罪之有?《公输》赵举而秦彊,何敝之承?《项羽本纪》5、动词+之(于)+补语。

这个补语补充说明对象或时间、处所等。

例如:欲报之于陛下也。

《出师表》操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

《愚公移山》青,取之于蓝,而青于蓝。

《劝学》6、壮语+之+中心语。

“之”前后是修饰和被修饰的关系。

例如:然后知吾向之未始游,游于是乎始。

《始得西山宴游记》吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

《劝学》此陵宿昔之所不忘也。

《苏武传》7、中心语+之+定语。

“之”为后置定语的标志。

例如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

《岳阳楼记》马之千里者,一食或尽粟一石。

《马说》县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗。

《送东阳马生序》8、动词+之+补语。

“之”可译为“得”。

例如:子奚哭之悲也?《礼记?檀弓上》何兴之暴也?《项羽本纪》何客之勤也?《报刘一丈书》9、动词+之+补语。

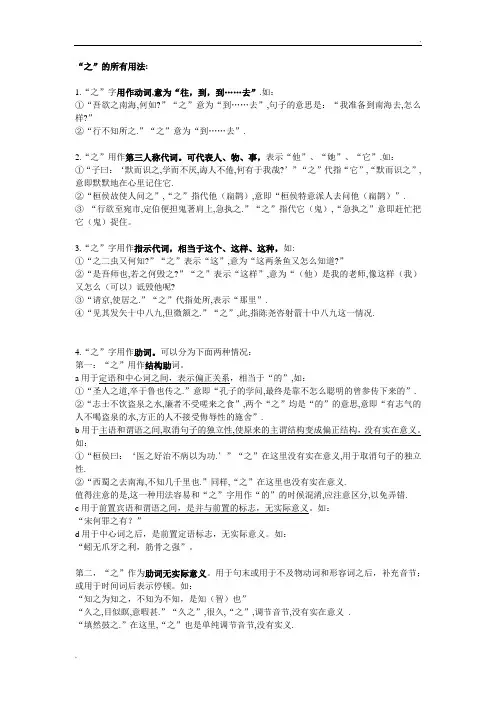

“之”的所有用法:1.“之”字用作动词,意为“往,到,到……去”.如:①“吾欲之南海,何如?”“之”意为“到……去”,句子的意思是:“我准备到南海去,怎么样?”②“行不知所之.”“之”意为“到……去”.2.“之”用作第三人称代词。

可代表人、物、事,表示“他”、“她”、“它”.如:①“子曰:‘默而识之,学而不厌,诲人不倦,何有于我哉?’”“之”代指“它”,“默而识之”,意即默默地在心里记住它.②“桓侯故使人问之”,“之”指代他(扁鹊),意即“桓侯特意派人去问他(扁鹊)”.③“行欲至宛市,定伯便担鬼著肩上,急执之.”“之”指代它(鬼),“急执之”意即赶忙把它(鬼)捉住。

3.“之”字用作指示代词,相当于这个、这样、这种,如:①“之二虫又何知?”“之”表示“这”,意为“这两条鱼又怎么知道?”②“是吾师也,若之何毁之?”“之”表示“这样”,意为“(他)是我的老师,像这样(我)又怎么(可以)诋毁他呢?③“请京,使居之.”“之”代指处所,表示“那里”.④“见其发矢十中八九,但微颔之.”“之”,此,指陈尧咨射箭十中八九这一情况.4.“之”字用作助词。

可以分为下面两种情况:第一:“之”用作结构助词。

a用于定语和中心词之间,表示偏正关系,相当于“的”,如:①“圣人之道,卒于鲁也传之.”意即“孔子的学问,最终是靠不怎么聪明的曾参传下来的”.②“志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食”,两个“之”均是“的”的意思,意即“有志气的人不喝盗泉的水,方正的人不接受侮辱性的施舍”.b用于主语和谓语之间,取消句子的独立性,使原来的主谓结构变成偏正结构,没有实在意义。

如:①“桓侯曰:‘医之好治不病以为功.’”“之”在这里没有实在意义,用于取消句子的独立性.②“西蜀之去南海,不知几千里也.”同样,“之”在这里也没有实在意义.值得注意的是,这一种用法容易和“之”字用作“的”的时候混淆,应注意区分,以免弄错.c用于前置宾语和谓语之间,是并与前置的标志,无实际意义。

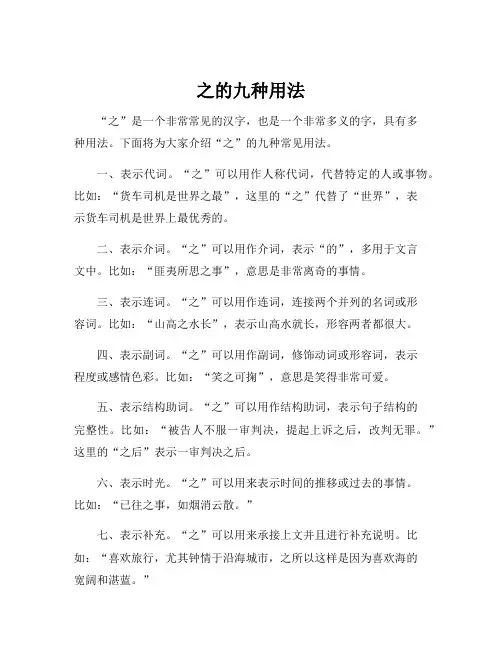

之的九种用法“之”是一个非常常见的汉字,也是一个非常多义的字,具有多种用法。

下面将为大家介绍“之”的九种常见用法。

一、表示代词。

“之”可以用作人称代词,代替特定的人或事物。

比如:“货车司机是世界之最”,这里的“之”代替了“世界”,表示货车司机是世界上最优秀的。

二、表示介词。

“之”可以用作介词,表示“的”,多用于文言文中。

比如:“匪夷所思之事”,意思是非常离奇的事情。

三、表示连词。

“之”可以用作连词,连接两个并列的名词或形容词。

比如:“山高之水长”,表示山高水就长,形容两者都很大。

四、表示副词。

“之”可以用作副词,修饰动词或形容词,表示程度或感情色彩。

比如:“笑之可掬”,意思是笑得非常可爱。

五、表示结构助词。

“之”可以用作结构助词,表示句子结构的完整性。

比如:“被告人不服一审判决,提起上诉之后,改判无罪。

”这里的“之后”表示一审判决之后。

六、表示时光。

“之”可以用来表示时间的推移或过去的事情。

比如:“已往之事,如烟消云散。

”七、表示补充。

“之”可以用来承接上文并且进行补充说明。

比如:“喜欢旅行,尤其钟情于沿海城市,之所以这样是因为喜欢海的宽阔和湛蓝。

”八、表示相对关系。

“之”可以用来表示两种事物之间的相对关系。

比如:“两国友谊之深厚,让我们共同前行。

”九、表示引申义。

“之”可以用来表示一种抽象的概念或指代不确定的事物。

比如:“诗人眼中的爱情之美,无以言表。

”通过以上九种用法的介绍,我们可以看到,“之”是一个非常多义的字,能够在不同的语境中发挥不同的作用。

在写作和交流中,正确理解和运用“之”的用法,是提高语言表达能力的重要一环。

希望大家能够通过不断学习和实践,掌握“之”的行文方法,让我们的表达更加生动、准确、优美。

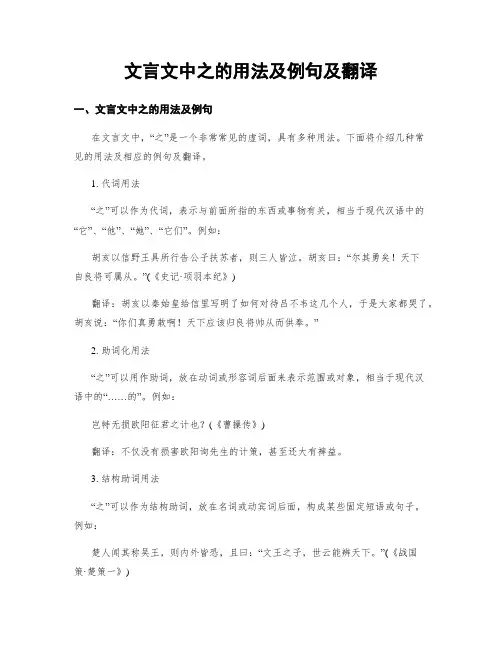

文言文中之的用法及例句及翻译一、文言文中之的用法及例句在文言文中,“之”是一个非常常见的虚词,具有多种用法。

下面将介绍几种常见的用法及相应的例句及翻译。

1. 代词用法“之”可以作为代词,表示与前面所指的东西或事物有关,相当于现代汉语中的“它”、“他”、“她”、“它们”。

例如:胡亥以信野王具所行告公子扶苏者,则三人皆泣。

胡亥曰:“尔其勇矣!天下自良将可属从。

”(《史记·项羽本纪》)翻译:胡亥以秦始皇给信里写明了如何对待吕不韦这几个人,于是大家都哭了。

胡亥说:“你们真勇敢啊!天下应该归良将帅从而供奉。

”2. 助词化用法“之”可以用作助词,放在动词或形容词后面来表示范围或对象,相当于现代汉语中的“……的”。

例如:岂特无损欧阳征君之计也?(《曹操传》)翻译:不仅没有损害欧阳询先生的计策,甚至还大有裨益。

3. 结构助词用法“之”可以作为结构助词,放在名词或动宾词后面,构成某些固定短语或句子。

例如:楚人闻其称吴王,则内外皆恐,且曰:“文王之子,世云能辨天下。

”(《战国策·楚策一》)翻译:楚人听说他是称誉吴王的人,内外都感到害怕,并且说:“周文王的儿子,据说能够辨析天下的事情。

”二、例句及翻译1. 青岛市即位于山东半岛之南端。

(青岛市得来于山东半岛的本质之介绍)2. 父母爱子如命,愿为子女分忧之。

(父母把自己爱子女庇护品写出来了而悲伤地)3. 生活富足者不应忘记帮助贫困弱小之。

(有钱朝贫苦以后不能提供帮助也是一个错误)4. 学习历史知识自有其意义,因此我们备齐相关资料以作复习之。

(自有学习历史知识的目标,为了使我们明白历史的未承担给接着找回相关材料已为复习做准备)总结:在文言文中,“之”是一个非常常见的虚词,可以作为代词、助词化用法以及结构助词用法等。

通过掌握其用法和例句,能更好地理解文言文中的意思,并正确翻译出来。

通过对“之”的深入理解,我们可以更好地阅读和理解古代文献,丰富自己的语言修养。

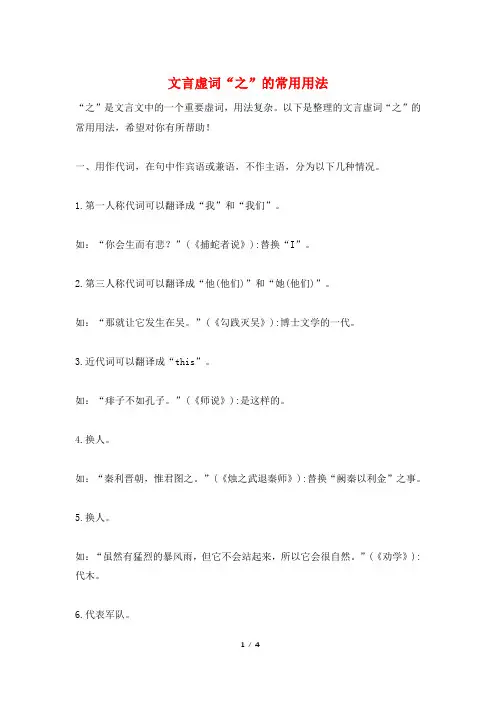

文言虚词“之”的常用用法“之”是文言文中的一个重要虚词,用法复杂。

以下是整理的文言虚词“之”的常用用法,希望对你有所帮助!一、用作代词,在句中作宾语或兼语,不作主语,分为以下几种情况。

1.第一人称代词可以翻译成“我”和“我们”。

如:“你会生而有悲?”(《捕蛇者说》):替换“I”。

2.第三人称代词可以翻译成“他(他们)”和“她(他们)”。

如:“那就让它发生在吴。

”(《勾践灭吴》):博士文学的一代。

3.近代词可以翻译成“this”。

如:“痱子不如孔子。

”(《师说》):是这样的。

4.换人。

如:“秦利晋朝,惟君图之。

”(《烛之武退秦师》):替换“阙秦以利金”之事。

5.换人。

如:“虽然有猛烈的暴风雨,但它不会站起来,所以它会很自然。

”(《劝学》):代木。

6.代表军队。

如:“请打少年犯。

”(《烛之武退秦师》):给秦军。

二、结构助词,分以下几种情况。

1.对象的符号。

用在宾语和中心语之间,可以翻译成“的”,有时不翻译。

如:“是我的错。

”(《烛之武退秦师》)之:可译为“得”。

2.介词宾语的符号。

为了强调宾语,有时用“之”的手段从动词后面提到动词前面。

如:“福晋,何必恨呢?”(《烛之武退秦师》)“之”在动词前推进动词“有”的宾语“他丑”。

3.定语后置的标志。

通常情况下,属性在古汉语中的位置与现代汉语相同,用在头前。

但为了强调属性,有时放在头后,有时与头相连。

翻译时,后置属性要调整在头语之前。

与“之”相关的定语后置有两种类型。

“中央语言直属性”的格式。

比如“地龙无利其爪牙,筋骨强……”(《劝学》),“利”和“强”分别是中心词“爪牙”和“筋骨”的定语。

“中心语直后置定语者”的格式。

如:“马在千里之外,必食或食一石。

”(《马说》)“千里”是“马”的属性。

4.补码的符号。

用在中心语(动词、形容词)和补语之间,可以翻译成“的”。

比如:“古人对天地、山川、草木、昆虫、鱼类、鸟兽的看法,往往都是有所收获的,都是因为思考深刻而存在的。

古文里之字的用法一、助词1、结构助词,相当于“的”。

例1:水陆草木之花,可爱者甚蕃。

——《爱莲说》翻译:水上和陆地各种草本、木本的花,值得喜爱的非常多。

例2:缘溪行,忘路之远近。

——《桃花源记》翻译:沿着溪水行走,忘了路途的远近。

例3:多识于草木鸟兽之名。

——《论语》翻译:多认识草本、木本植物和飞禽走兽的名字。

例4:赂秦而力亏,破灭之道也。

——《六国论》翻译:用土地贿赂秦国却亏损自己的力量,这就是灭亡的原因。

2、用在主谓之间,取消句子独立性。

例1:予独爱莲之出淤泥而不染。

——《爱莲说》翻译:我唯独喜欢莲花从淤泥中长出来却不被污染。

例2:无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

——《陋室铭》翻译:没有管弦音乐扰乱耳朵,没有官府公文劳累身形。

3、协调音节,凑足音节。

例1:公将鼓之。

——《曹刿论战》翻译:鲁庄公将要下令击鼓进军。

例2:填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

——《寡人之于国也》翻译:咚咚地敲鼓,两军开始交战,战败的人丢弃盔甲拖着武器逃跑。

4、宾语前置的标志。

例1:何陋之有?——《陋室铭》翻译:有什么简陋的呢?例2:句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉。

——《师说》翻译:不知道句子的停顿要问老师,有疑惑不能解决却不愿意问老师。

5、定语后置的标志。

例1:马之千里者,一食或尽粟一石。

——《马说》翻译:日行千里的马,一顿饭有时能吃完一石的粮食。

例2:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

——《劝学》翻译:蚯蚓没有锋利的爪子和牙齿,没有强健的筋骨。

二、代词1、人称代词。

例1:彼竭我盈,故克之。

——《曹刿论战》翻译:他们的士气枯竭而我们的士气正盛,因此才战胜了他们。

例2:问所从来。

具答之。

——《桃花源记》翻译:问他是从哪里来的,渔人都详细地作了回答。

例3:作《师说》以贻之。

——《师说》翻译:写这篇《师说》来赠送他。

2、指示代词。

代指事件、这、那。

例1:南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

——《桃花源记》翻译:南阳有个叫刘子骥的人,是一个高尚的读书人,他听说了这件事,高兴地计划前往。

之代词的例句一、“之”作代词用,用在动词的后面。

例句:夏蚊成雷……则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。

(《童趣》)二、“之”作动词用,“往、前往”的意思。

例句:吾欲之南海,何如?(《劝学》)三、“之”作助词用1、“之”作结构助词例句:见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

(《童趣》)2、“之”用于主谓之间,不译。

例句:徐公不若君之美也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)3、“之”起调节音节作用,不译。

例句:久之,目似瞑,意暇甚。

(《狼》)之做第三人称代词的文言文例句如下:1、公与之乘,战于长勺。

——《曹刿论战》译文:鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,在长勺和齐军作战。

2、陈胜佐之,并杀两尉。

——《陈涉世家》译文:陈胜帮助他一同杀死了两个军官。

3、肉食者谋之。

——《曹刿论战》译文:当权者会谋划这件事的。

之的其他用法一、助词1、结构助词,译为“的”,有的可不译。

2、结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

3、音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

4、结构助词,是宾语提前的标志。

5、结构助词,是定语后置的标志。

二、作动词,可译为“到”、“往”。

一、“之”作代词用“之”作代词的用法在教材中有很多,如下列加点的“之”字:1、执策而临之,曰:“天下无马。

”(《马说》)2、名之者谁?山之僧智仙也。

(《醉翁亭记》)3、以其境过清,不可久居,乃记之而去。

(《小石潭记》)4、闻水声,如鸣佩环,心乐之。

(《小石潭记》)5、撤屏视之,一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)6、下视其辙,登轼而望之。

(《曹刿论战》)分析以上例子可以看出,当“之”用在动词的后面,“之”的用法为代词,作它前面动词的宾语。

二、“之”作动词用请看下面的例子:1、吾欲之南海,何如?(《劝学》)2、送孟浩然之广陵(《送孟浩然之广陵》)3、送杜少府之任蜀州(《送杜少府之任蜀州》)4、尝与人佣耕,辍耕之垄上。

(《陈涉世家》)分析以上例子,我们知道“之”用作动词也是有规律可循的。

太傅既了己之不知的之的用法

此句中之为人称代词,指代谢朗不知道其父的做法。

扩展资料:

一、作助词用。

主要用法有四种类型:

1、结构助词。

相当于现代汉语“的”,放在定语和中心语之间,作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

2、用在主谓之间,取消句子独立性,使原来的主谓句成为句子成分或复句的成分。

不必译出。

其格式为:主语+之+谓语。

3、用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气作用。

不必译出。

4、宾语前置标志。

通常出现在疑问句中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

其格式为:宾语+之+谓语。

5、定语后置标志。

为了强调定语,常把定语放在中心语的后面。

二、作代词用:

1、人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

2、指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这……事”、“那”、“那样”等。

三、作动词用,相当于“到”、“往”、“去”。

父命之的之是什么用法一、作助词用。

主要用法有四种类型:1、结构助词。

相等于现代汉语“的”,放到定语和中心语之间,并作定语的标志。

其格式为:定语+之+中心语。

例如:①故时存有物外之趣。

(沈复《幼时记趣》)译作:物体本身以外的快感。

②于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》) 译:在客厅的东北角。

③水陆草木之花。

(周敦颐《陋室金铭》)——各种草木的花。

④览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》)译:(他们)观赏自然景物后的感情⑤忘记路之远将近。

(陱施家桥《桃花源记》)译作:忘掉甘尼森河的远近。

⑥明有奇巧人……能以径寸之木。

(魏学伊《核舟记》)译:直径一寸的木头。

⑦菊之快乐,陱后甚少言。

(陱施家桥《桃花源记》)译作:对于菊花的嗜好。

2、用在主谓之间,取消句子独立性,使原来的主谓句成为句子成分或复句的成分。

不必译出。

其格式为:主语+之+谓语。

比如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

(刘禹锡《爱莲说》)译:我唯独爱莲花的从淤泥中长出而不受到沾染。

②并无丝竹之乱耳,并无案牍之劳形。

(刘禹锡《陋室铭》)译作:这里没喧闹的音乐声袭扰耳鼓。

③予谓菊,花之隐逸者也。

(刘禹锡《陋室铭》)译:我认为菊花是花是的隐士。

④大道之行也。

(《大道之行也》礼记)译作:当政治上最低理想实行的时候。

3、用在不及物动词、形容词或时间副词后起协调音节、舒缓语气作用。

不必译出。

比如:①公将鼓之。

(左秋明《曹刿论战》)译:鲁庄公将要击鼓进攻了。

②久之,目似暝,意暇甚。

(蒲松龄《狼》)译作:时间短了,4、宾语前置标志。

通常出现在疑问句中,疑问代词作宾语时,放在动词谓语前。

其格式为:宾语+之+谓语。

比如:①孔子云:“何陋之有?” (刘禹锡《陋室铭》)译:孔子说:“有什么简陋的呢?“②宋何罪之有?(墨子《公输》)译作:宋国有什么罪呢?动词“有”,宾语“陋”、“何罪”,借“之”帮助,把宾语“陋”“何罪”从动词“有”后面提到动词前面。

这个“之”只是提宾标志,无实在意义。

结构助词的的用法结构助词“之”的基本用法

文言虚词“之”是文言文中用法最为复杂多样的词汇之一,光

是作为结构助词的用法就纷繁多样,常使热爱古汉语的朋友晕头转向,难以应对。

下面就文言虚词“之”的结构助词用法作一系统归纳,总凡十四种,以期对古汉语的阅读和教学有所帮助。

1、定语+之+中心语。

“之”可译为“的”。

例如:

此庸夫之怒也,非士之怒也。

《唐雎不辱使命》

燕雀安知鸿鹄之志哉?《陈涉世家》

故时有物外之趣。

《童趣》

2、主语+之+谓语。

“之”取消句子独立性,变主谓句为主谓短语,有舒缓语气的作用。

例如:

孤之有孔明,犹鱼之有水也。

《隆中对》

仲永之通悟,受之天也。

《伤仲永》

吾妻之美我者,私我也。

《邹忌讽齐王纳谏》

3、主语+之+谓语。

“之”取消句子独立性,变一个单句为复句中的一个分句。

例如:

虽我之死,有子存焉。

《愚公移山》

骨已尽矣,而两狼之并驱如故。

《狼》

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?《鱼我所欲也》

4、宾语+之+动词。

“之”前置宾语。

例如:

孔子云:“何陋之有?”《陋室铭》

宋何罪之有?《公输》

赵举而秦彊,何敝之承?《项羽本纪》

5、动词+之(于)+补语。

这个补语补充说明对象或时间、处所等。

例如:

欲报之于陛下也。

《出师表》

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

《愚公移山》

青,取之于蓝,而青于蓝。

《劝学》

6、壮语+之+中心语。

“之”前后是修饰和被修饰的关系。

例如:

然后知吾向之未始游,游于是乎始。

《始得西山宴游记》

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。

《劝学》

此陵宿昔之所不忘也。

《苏武传》

7、中心语+之+定语。

“之”为后置定语的标志。

例如:

居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

《岳阳楼记》

马之千里者,一食或尽粟一石。

《马说》

县官日有廪稍之供,父母岁有裘葛之遗。

《送东阳马生序》

8、动词+之+补语。

“之”可译为“得”。

例如:

子奚哭之悲也?《礼记?檀弓上》

何兴之暴也?《项羽本纪》

何客之勤也?《报刘一丈书》

9、动词+之+补语。

这里的“之”后省略了“于”,表示对前面的动词起补充说明作用。

例如:

吾既已言之王矣。

《公输》

山水之乐,得之心而寓之酒也。

《醉翁亭记》

然足下卜之鬼乎!《陈涉世家》

10、宾语+之(为)+动词。

双音节结构助词“之为”合用,无实际意义,是前置宾语的标志。

例如:

其一人专心致志,唯弈秋之为听。

《孟子?告子上》

故人苟生之为见,若者必死;苟利之为见,若者必害。

《荀子?礼论》

知者无不知也,当务之为急;仁者无不爱也,急亲贤之为务。

《孟子?尽心上》

11、在名词或名词性短语中间加“之”,起提顿语气的作用。

例如:

(共公)怒而触不周之山……《淮南子》

和氏之璧,焉得独耀于郢握;夜光之珠,何得专玩于隋掌?《答卢谌书》

留二日,维扬帅下逐客之令。

《指南录后序》

12、“此(是)之谓”的固定结构。

此类用法中,“之”介于前面的近指代词和后面的动词间,只起提顿语气的作用,整个固定结构的意思相当于“这叫做……”。

例如:

此之谓失其本心。

《鱼我所欲也》

能定能应,夫是之谓成人。

《劝学》

宝贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。

《孟子?滕文公下》

13、“如(若)之何”的固定结构。

这种固定结构一般只用于疑问句和感叹句中,相当于“怎(么)能……”、“怎么样(办)”等。

例如:

我欲战矣,齐秦未可,若之何?《晋楚城濮之战》

送君南浦,伤如之何!《别赋》

君子于役,如之何勿思!《诗经?君子于役》

14、“……之与(于)……”的固定结构。

这种固定结构通常用在比较句中,相当于“……跟……相比”。

例如:

此犹文轩之与敝舆也。

《公输》

则洞庭之与京异,不足为异也。

《柳毅传》

傅毅之于班固,伯仲之间耳。

《典论?论文》胡月义,教师,现居甘肃陇西。

内容仅供参考。