精神病学发展史共42页文档

- 格式:ppt

- 大小:4.50 MB

- 文档页数:42

中医精神病学的发展史石家庄长征医院精神科充分发挥祖国中医治优势,长期致力于对中医精神病学的研究和采用中医疗法为患者解除精神痛苦,取得了满意的疗效,打破了西医和传统疗法治疗精神疾病难根治、易复发的弊病。

科研专家组心血的结晶:中医绿色五步平衡疗法、解郁宁神系列中治疗法,是对祖国中医精神病学最完美的继承和诠释,那么中医精神病学的神奇奥妙之处到底在哪里,它经历了什么样的发展过程呢,相信对中医感兴趣的你一定迫切想知道,下面我们就带大家进行一次神奇的中医文化之旅。

中医学有着悠久的历史,几千年来,在不断同疾病的斗争中,积累了丰富的经验,为中华民族繁荣昌盛,做出了巨大的贡献,是我国古代文化的重要组成部分,成为祖国医学宝库。

甲骨文中,有心疾、首疾等疾病的记载,可能当时对精神病就有所认识。

春秋战国时代,卓越的代表人物扁鹊提出生病不是鬼神降灾所致,而主张阴、阳、风、雨、晦、明六气致病的理论,对精神病的病因探讨有一定影响。

从他的医疗实践中总结六不治。

其中明确地提出,信巫不信医的人没办法治好精神病,他旗帜鲜明地反对迷信鬼神,提倡科学的态度,对当时医学的发展起到了促进作用。

黄帝内经包括《素问》与《灵枢》,为我国最早的一部经典著作。

这部书用朴素的唯物主义观点,论述了人体生理疾病防治,奠定了中医的理论基础。

其阴阳五行脏象经络营卫气血等学说,组成了祖国医学的理论体系,也是精神病学的理论基础。

《灵枢 癫狂篇》中对癫狂的论述提出脏腑功能与精神活动的理论学说,并指出证治针治等理论根据和治疗原则。

是我国最早的精神病学的专篇论著。

《难经》沿用《内经》的分类,并提出:“重阳则狂,重阴则癫”的看法,为区别癫与狂提供了根据。

汉代杰出医学家张仲景通过自己的实践,总结了人类向疾病做斗争的经验,写出了《伤寒杂病论》,其中对热病发狂记述颇多,对热病或传染病所致的精神紊乱描述非常细致,对治疗和预后也有较深的创见。

后者在癫狂的基础上提出脏躁:喜悲伤欲哭,如神灵所作。

我国现代精神病学发展史我国现代精神病学始于20世纪50年代,经历了多个重要时期和里程碑事件。

下面将分为四个部分,分别是背景介绍、疾病概况、发展历程和现状展望。

背景介绍新中国成立后,随着社会、经济和文化的快速发展,人们的生活方式和心理健康状况也发生了巨大变化。

为了满足人民群众日益增长的心理健康需求,我国开始引进和发展现代精神病学。

20世纪50年代初期,我国借鉴前苏联的模式,建立了第一家精神病医院,标志着我国现代精神病学的初步建立。

疾病概况我国现代精神病学涵盖了各种常见的精神疾病,包括精神分裂症、抑郁症、焦虑症、失眠症等。

这些疾病不仅给患者带来巨大的痛苦,也给家庭和社会带来沉重负担。

例如,精神分裂症是一种常见的慢性精神疾病,表现为感知、思维、情感和行为等多方面的障碍。

抑郁症则是一种以心情低落为主要表现的心理性疾病,严重者可出现自杀念头。

焦虑症则是以焦虑为主要表现的心理性疾病,常常伴有失眠、头痛、心慌等症状。

发展历程自20世纪50年代以来,我国现代精神病学在理论、实践和研究方面取得了重大突破和创新。

在理论上,我国精神病学界积极探索适合中国实际情况的理论体系,提出了“生物-心理-社会”医学模式,强调了心理、社会因素在精神病发生发展中的作用。

在实践上,我国精神病医院数量不断增加,医疗水平也不断提高。

我国还积极推广社区精神卫生服务,为精神疾病患者提供更加全面的医疗保障。

在研究方面,我国精神病学界积极引进国际先进技术和方法,开展了大量卓有成效的研究工作,如痴呆、老年性痴呆等疾病的发现和治疗。

现状展望目前,我国现代精神病学已经取得了长足的进步,但仍然面临许多挑战和机遇。

未来,我国精神病学界将继续推进理论创新、实践创新和研究创新,以提高精神病学的整体水平。

在理论研究方面,我国精神病学界将进一步探索“生物-心理-社会”医学模式的内涵和应用,深入研究各种精神疾病的发病机制和病理过程,为临床治疗提供更加科学和全面的理论指导。

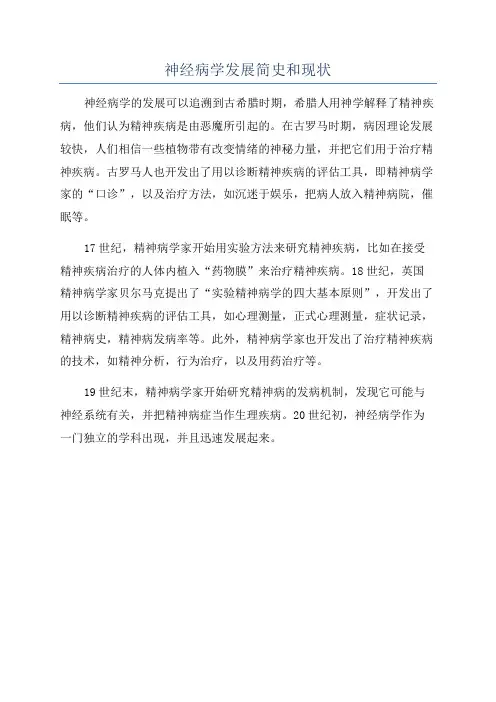

神经病学发展简史和现状

神经病学的发展可以追溯到古希腊时期,希腊人用神学解释了精神疾病,他们认为精神疾病是由恶魔所引起的。

在古罗马时期,病因理论发展较快,人们相信一些植物带有改变情绪的神秘力量,并把它们用于治疗精神疾病。

古罗马人也开发出了用以诊断精神疾病的评估工具,即精神病学家的“口诊”,以及治疗方法,如沉迷于娱乐,把病人放入精神病院,催眠等。

17世纪,精神病学家开始用实验方法来研究精神疾病,比如在接受精神疾病治疗的人体内植入“药物膜”来治疗精神疾病。

18世纪,英国精神病学家贝尔马克提出了“实验精神病学的四大基本原则”,开发出了用以诊断精神疾病的评估工具,如心理测量,正式心理测量,症状记录,精神病史,精神病发病率等。

此外,精神病学家也开发出了治疗精神疾病的技术,如精神分析,行为治疗,以及用药治疗等。

19世纪末,精神病学家开始研究精神病的发病机制,发现它可能与神经系统有关,并把精神病症当作生理疾病。

20世纪初,神经病学作为一门独立的学科出现,并且迅速发展起来。

精神医学的发展从精神分析到药物治疗精神医学是研究和治疗精神疾病的科学,它的发展经历了从精神分析到药物治疗的转变。

本文将分析这一转变过程,并探讨其对精神医学领域的影响。

一、精神分析的兴起在20世纪初,精神分析作为一种心理治疗方法逐渐兴起。

弗洛伊德是精神分析理论的奠基人,他认为人类行为和心理问题主要源于潜意识的冲突与压抑。

通过解剖患者的潜意识,揭示其根深蒂固的心理问题,是精神分析的核心目标。

精神分析采用自由联想、梦境解析等方法,帮助患者发掘潜意识中的隐秘信息,并通过解决潜意识冲突来缓解心理问题。

然而,由于这种方法需要长期治疗时间、高昂的费用以及治疗效果的不确定性,精神分析在实际应用中遇到了一些挑战。

二、药物治疗的崛起随着科学技术的不断进步和研究的深入,人们开始发现精神疾病可能与神经递质的不平衡有关。

这一认识推动了药物治疗的发展,特定的药物可以改变神经递质的水平,从而调节患者的心理症状。

最早用于治疗精神疾病的药物是氯丙嗪,它属于一类名为抗精神病药物的药物,用于缓解幻觉、妄想等症状。

随着时间的推移,越来越多的精神药物被发现和应用于临床实践中,包括抗抑郁药物、抗焦虑药物等。

药物治疗具有治疗速度快、成本低廉、方便易行等优点,因此在临床应用中被广泛采用。

然而,药物治疗也存在一些问题,如副作用、依赖性等,所以并不是适用于所有的精神疾病患者。

三、综合治疗模式的兴起尽管药物治疗成为精神医学的重要手段,但许多疾病仍然需要综合治疗。

综合治疗将药物治疗与心理治疗相结合,形成一种综合的治疗模式,以期提高治疗效果和患者的生活质量。

综合治疗既可以包括心理治疗的技术,如认知行为疗法、家庭疗法等,也可以结合社会支持和康复措施,以帮助患者更好地适应社会生活。

通过综合治疗模式,患者能够得到全方位的关注和照顾,从而更好地应对精神疾病的挑战。

综合治疗模式的兴起为精神医学领域带来了新的发展机遇。

临床医生和研究者们开始探索不同治疗方法的组合,以期实现更好的治疗效果。

精神病学与心理学领域的发展与变革进入新时代,人类社会面临着新的挑战与机遇。

在这个进步与变革的时代背景下,精神病学与心理学领域也面临着前所未有的变化和挑战。

本文重点分析这两个领域的变化和发展,并探讨其涉及的新问题和新意义。

一、精神病学的变迁精神病学作为一门现代医学的分支学科,其历史可以追溯到19世纪晚期。

起初,它的研究对象主要是“精神病”(Psychosis),即一些疾病,在缺乏了解和治疗的情况下,会导致思维混乱、幻觉、妄想等症状,对患者的身心健康造成极大的伤害。

1883年,德国著名神经学家埃米尔·克雷佩林(Emil Kraepelin)发表了《精神疾病分类系统》(Compendium der Psychiatrie),将精神病分为不同的类型,从而开创了精神病学的分类学。

但是,随着社会的发展和医学科技的进步,精神病学的研究已经不再限于疾病本身,而是将其作为“人文学科”,涉及人类文化、历史、社会和精神等多个方面。

精神病学的研究不仅关注疾病的症状、治疗和康复,而且更关注患者的生命意义和人文关怀。

例如,针对精神病患者的社会适应问题,很多精神病医院会配备专门的社交技能培训课程,帮助患者更好地融入社会,并获得正面的生活经验。

此外,一些治疗方法也在不断革新和改进,如认知行为治疗等,旨在更好地帮助患者有效掌控和管理自身疾病。

二、心理学的发展和变革心理学的发展与精神病学有些许重叠,但更着重于探讨人的行为和思维。

20世纪初,心理学的发展受到行为主义理论和人类发展理论的影响。

行为主义提出人的行为和思维可以通过环境因素、习惯和条件反射等因素进行塑造和调节;人类发展理论则认为人的思维和行为是由先天和后天因素共同决定的,在人生各个阶段都会有相应的变化。

随着社会的进步和科技的发展,人们的生活方式和心理需求已经发生了一系列变化。

比如,科技进步和社交媒体的普及,使心理健康的问题开始得到更多的关注,同时,“[心理健康]”也逐渐成为一个社会问题。

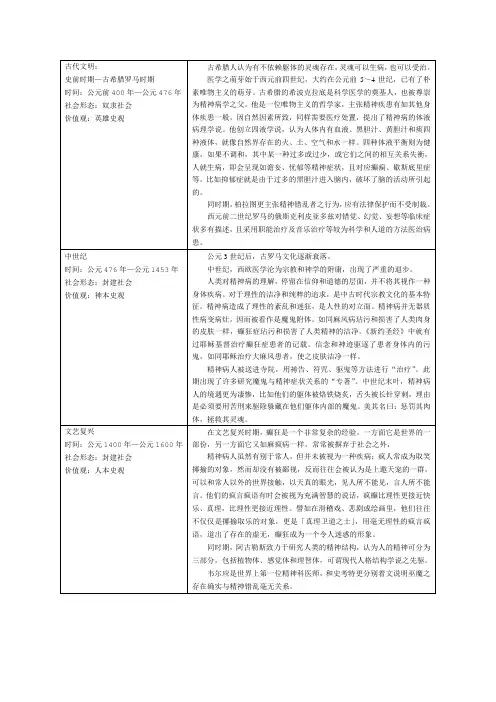

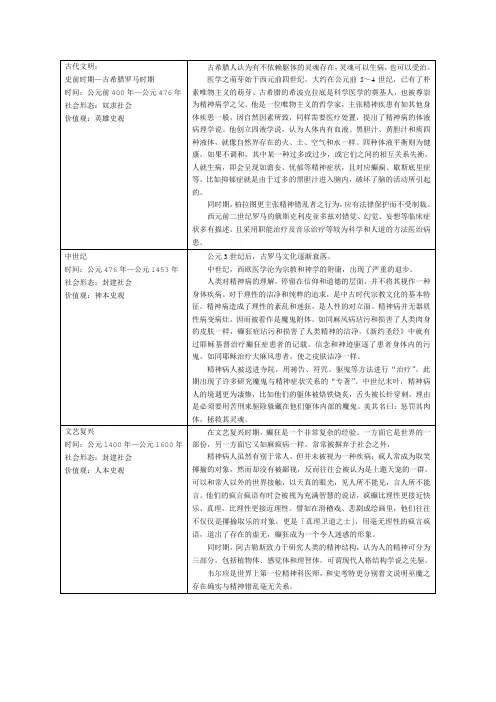

绪论+分类精神障碍(mental disorder)▲旧称精神疾病(mental disease),是一类具有诊断意义的精神方面的问题,特征是伴有主观痛苦体验和/或社会功能损害的个人认知、情绪和行为等方面改变。

精神病学(psychiatry)▲是医学门类中临床医学的一个分支学科,是研究精神障碍的病因、发病机制、临床表现、治疗和预防的一门学科。

精神医学发展史▲1、第一次革命:法国精神病学家皮奈尔(Pholippe Pinel,1745年—1826年)在1793年去掉精神病患者身上的铁链,主张人道地对待患者。

(道德治疗)2、第二次革命:精神障碍分类体系的建立。

20世纪初期,冯特的学生德国医生克雷丕林(Emil Kraepelin)详细描述了早发性痴呆和噪狂症的临床特点、病程和预后,以及妄想痴呆与妄想狂的区别。

在他所著的精神病学中,对精神疾病作了系统的分类,为精神病的分类学作出了卓越的贡献。

3、第三次革命:心因性病因论与心理治疗。

犹太裔奥地利人弗洛伊德(Sigmund Freud)19世纪末20世纪初创立的心理分析学派,利用自由联想和梦的解析去了解人类的心理症结,并奠定动力精神医学的基础,弗洛伊德的成就将精神医学带入心因性病因论的研究范畴。

美国人比尔斯(C.W.Beers) ;18岁就读于耶鲁大学商科。

毕业后,到纽约一家保险公司工作。

比尔斯的哥哥患有癫痫病,他目睹发作终日惶恐不安而精神失常,被送入精神病院。

三年住院经历,体验到精神病患者的苦闷和所受到的虐待,目睹了一系列折磨和不被公正对待的事件。

病愈出院后,1907年,他写了一本自传体著作,取名为《自觉之心》(A mind that found itself)。

4、第四次革命:精神卫生运动展开。

1909年美国心理卫生协会成立,1930年召开了首届国际心理卫生大会,开始重视精神障碍的预防。

比尔斯得到各方面的赞助和鼓励后,于1908年5月成立了“康涅狄格州心理卫生协会”,这便是世界上第一个心理卫生组织。

1.精神障碍(mental disorder):旧称精神疾病(mental disease)是指一类具有诊断意义的精神方面的问题,特征是伴有主观痛苦体验和社会功能损害的个人情绪,认知和行为改变。

2.精神病学(psychiatry):是医学门类中临床医学的一个分支学科,研究精神障碍的病因,发病机制,临床表现,治疗和预防。

分医院精神病学、综合医院精神病学、社区精神病学3.精神医学发展史(包括人、事、意义)(1)第一次革命:法国精神病学家皮奈尔在1793年丢掉精神病患者身上的铁链,主张人道的对待患者。

(道德治疗)(2)第二次革命:精神障碍分类体系的建立(克雷丕林)(3)第三次革命:心因性病因论与心理治疗(弗洛伊德)(4)第四次革命:精神卫生运动展开(比尔斯)(5)第五次革命:生物精神医学发展4.心理社会因素在病因学中的角色(1)作为原因因素在精神障碍的发病中起重要作用,如反应性精神障碍,创伤后应激障碍,适应障碍等(2)作为相关因素影响精神障碍的发生发展,如神经心理生理障碍以及精神分裂障碍等(3)在躯体疾病发生发展中起重要作用,如心身障碍常见精神障碍1.内感性不适/体感异常(senestopathia):是躯体内部产生的各种舒适和(或)难以忍受的异样感觉(没有明确的局部定位)2.内脏幻觉(visceral hallucination):患者对躯体内部某一部位或某一脏器的一种异常知觉体验(可明确定位)3.思维破裂(splitting of thought):概念之间联想的断裂,建立联想的各种内容之间缺乏内在联系4.思维化声(thought hearing):患者思考时体验到自己的思想同时变成了言语声,自己和他人均能听到。

第五章器质性精神障碍1. 谵妄(delirium)是一组表现为急性、一过性、广泛性的认知障碍,尤以意识障碍为主要特征。

因急性起病,病程短暂、病变发展迅速,又称为急性脑病综合征(acute brain syndrome)。