关于布朗发表《谁来养活中国》的研究

- 格式:pdf

- 大小:5.74 MB

- 文档页数:14

1994年9月,美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗博士,在美国《世界观察》刊载了一篇题为《谁来养活中国》的文章。

布朗博士在文章中认为:一方面,随着社会人口增加和消费结构的改善,到2030年中国粮食的需求增长85%。

另一方面,由于生产率下降、城市化使耕地减少、工业化使环境受到破坏,到2030年中国粮食的供给会比1994年减少20%。

由此布朗博士得出结论,在发生人口增加和耕地减少的情况下,中国面临的问题将是巨大的粮食缺口。

中国到2030年,若以人均粮食消费水平按400公斤计算,进口粮食将达到3.78亿吨,而世界粮食出口总量不过2亿多吨。

到那时,中国不仅自己养活不了自己,而且世界也不能养活中国。

布朗的具体分析是:2030年,中国的人口从1994年的11.1亿增长到16亿,粮食的消费从现在的人均300公斤增加到人均400公斤,粮食的需求总量从现在的3.46亿吨,增加到6.4亿吨,增长85%。

同时,2030年,中国的粮食种植面积将从1994年的0.91亿公顷,下降到0.48亿公顷,减少了47%,虽然单产水平可以从现在的每公顷3705公斤上升到5700公斤,但粮食总产量则将从现在的3.4亿吨下降到2.74亿吨,减少了20%。

这样可以明显地看出从1990年到2030年,一方面是粮食产量减少20%,另一方面是粮食需求增长85%,这样就造成3.66亿吨的粮食供需缺口。

这样,中国在2030年国内粮食生产只能满足42.5%,其余的57.5%需要靠进口。

中国科学院院士,2006年获得国家最高科学技术奖的李振声研究员,2005年在博鳌论坛上说:“我们对比的结果是,布朗的推论不正确,不符合中国实际!第一,人口增长速度比他预计的慢了1/3,布朗预计后40年人口年平均增长1200万,而2003年我国人口实际增长只有761万;第二,人均耕地减少的速度不像布朗预计的那样严重,因为通过遥感测定我国耕地面积比原来公布的传统数字多出了36.9%;第三,我国粮食15年合计进出口基本持平,净进口量只有879.4亿斤,相当于总消费量的0.6%,微不足道!”李振声研究员是长期从事小麦育种的科学研究工作,育成了具有耐旱、耐干热风、抗多种小麦病害的优良基因品种,小偃麦四、五、六号。

关于“谁来养活中国”的生态哲学反思王雪【摘要】1994年9月,莱斯特·布朗发表了《谁来养活中国———来自一个小行星的醒世报告》,在中国引发了巨大的反响,十几年来,各方围绕这个问题不断进行争论和反思。

文章主要对这些争议进行研究和梳理,并以此为视角,研究布朗的生态思想,对“养活中国”问题进行思考和重塑。

%In September 1994,Lester brown wrote a article,titled "who will feed China -wake the report from an asteroid” and attracted great repercussions in China.The latest dec-ades saw all sorts of debates and reflections upon this issue.Opinions and ideas are summarized here,where Brown’ s ecological idea is explored to rethink of the issue of “feeding China”.【期刊名称】《哈尔滨学院学报》【年(卷),期】2015(000)009【总页数】6页(P28-33)【关键词】莱斯特· 布朗;养活中国;生态农业;生态经济【作者】王雪【作者单位】吉林大学哲学基础理论研究中心,吉林长春 130012【正文语种】中文【中图分类】B82-0581994年,莱斯特·R·布朗在《世界观察》上连载了题为《Who will feed China》的文章。

1995年2月,布朗在奥斯陆环境部长会议上发表演讲时再次提出中国的粮食问题,并在同年出版《Who will feed China》中,对中国粮食安全问题进行了大胆的预测。

在布朗的著述中,中国的粮食问题主要体现为供需关系不平衡。

去年夏天,美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗提出“谁来养活中国”,在国际上引起巨大反响。

布朗认为,到下世纪30年代,中国需要净进口粮食2亿吨,这恰好是当前整个国际的谷物贸易量,此观点一出,在国际引起轰动。

二十一世纪,中国粮食将面临三大难题。

——人口猛增,下一世纪的挑战更严峻?《世界银行1991年世界发展报告》曾有预测,称中国2000年人口为12.9亿,但实现零增长时的人口峰值总数将达到18.90亿。

这一预测虽然与中国人口学家的预测,2050年实现零增长时的中国人。

将有16亿有所不同,但无论如何,下一世纪我们面临的… ......21世纪谁来养活中国?朱蓬蓬上个世纪的90年代,美国经济学家布朗曾向世界发问:“21世纪谁来养活中国?”因为这个世界没有人能养活13亿人口的中国,于是就产生了种种的猜疑,中国会侵略、会移民、会……总之,种种的猜疑都汇集于“中国威胁论”的大合唱之中。

近日,北京时间2006年4月25日晚9时许,传来一个消息,刚刚结束的美国科学院外籍院士评选揭晓,著名杂交水稻专家、中国的袁隆平当选,成为首位入选美国科学院的外籍院士。

袁隆平院士的成就,国人谁人不知,那人不晓,应该说,消息是很令人幸喜的。

对于这样一个消息,互联网上在短短的时间内,就有近万人点击,并发表意见对袁隆平没有被选为中国科学院院士(不知工程院院士是否比科学院院士要低一等)气愤填膺,并认为袁隆平“为布朗指点迷津”,面对世界的不安与困惑,袁隆平给出的答案不容置疑——中国人通过科技进步和共同努力,不仅以占世界7%的土地养活了占世界22%的人口,而且可以帮助发展中国家解决粮食短缺问题。

据报道,面对未来,年过古稀的袁隆平仍满怀梦想,他希望杂交水稻由目前占世界水稻种植面积10%提高到20%,即国外推广面积由现在的150万公顷增加到1500万公顷,以每公顷增产2吨计,实现总增产3000万吨,真正造福全人类。

笔者对于以上消息,不但不敢持有异议,而且十分赞赏。

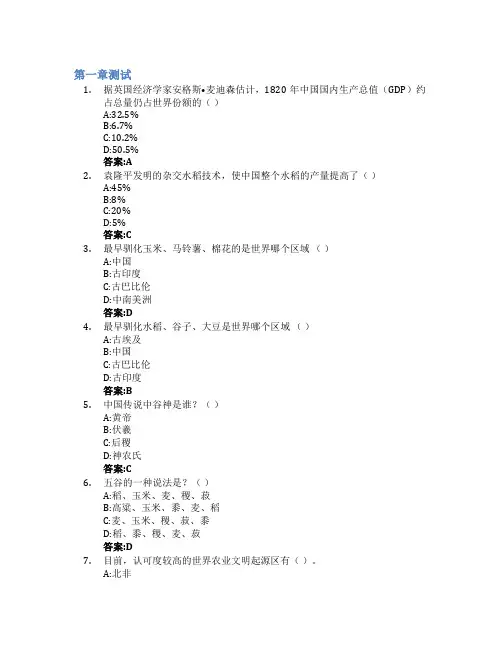

第一章测试1.据英国经济学家安格斯•麦迪森估计,1820年中国国内生产总值(GDP)约占总量仍占世界份额的()A:32.5%B:6.7%C:10.2%D:50.5%答案:A2.袁隆平发明的杂交水稻技术,使中国整个水稻的产量提高了()A:45%B:8%C:20%D:5%答案:C3.最早驯化玉米、马铃薯、棉花的是世界哪个区域()A:中国B:古印度C:古巴比伦D:中南美洲答案:D4.最早驯化水稻、谷子、大豆是世界哪个区域()A:古埃及B:中国C:古巴比伦D:古印度答案:B5.中国传说中谷神是谁?()A:黄帝B:伏羲C:后稷D:神农氏答案:C6.五谷的一种说法是?()A:稻、玉米、麦、稷、菽B:高粱、玉米、黍、麦、稻C:麦、玉米、稷、菽、黍D:稻、黍、稷、麦、菽答案:D7.目前,认可度较高的世界农业文明起源区有()。

A:北非B:中国C:中南美洲D:西亚答案:ABCD8.中国农业主要起源于那几个地区()A:长江中下游流域B:沿黄河流域C:珠江流域D:沿松花江流域答案:ABC9.农业起源是人类社会发展的转折点,农业的出现标志着人类开始拥有主动改造自然的能力。

()A:错B:对答案:B10.中国是世界上最早从事植桑、养蚕、缫丝、织绸的国家,蚕丝已成为中国古老文化的象征。

()A:对B:错答案:A第二章测试1.1950年,我国颁布(),在全国农村开展大规模的土地改革。

A:《宪法》B:《户口登记条例》C:《中国土地法大纲》D:《土地改革法》答案:D2.()年以后,中国已经实行了2600年的农业税正式宣告取消,“皇粮国税”的制度自此终结。

A:2007B:2004C:2006D:2005答案:C3.《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》为农业发展作出了远景谋划,提出到()年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到()年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。

A:2020;2035B:2022;2050C:2035;2050D:2022;2035答案:C4.国家于2015年试点将粮食直补、良种补贴、农资综合补贴三项补贴合并成为()发放给承包户,”,政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。

案例12:中国人养活自己靠的农业技术进步边际产量递减规律早在18世纪就由经济学家提出,有人把这一规律应用到农业领域确描述出一幅人类前景悲惨的画面来:因为耕地等自然资源毕竟是有限的,要增产粮食最终只能依靠劳动力的增加,但边际产量递减规律表明,劳动力投入带来的边际粮食产量递减,于是人口不断增长的必然结果是,人类不能养活自己。

无度有偶,1994 年,一位叫莱斯特布朗的人重复类似悲观的预言,发表了一本题为《谁来养活中国》的小册子,宣称人口众多的中国将面临粮食短缺,进而引发全球粮价猛涨的危机。

杞人忧天的布朗是否知道袁隆平的名字,他利用科学技术发明了杂交水稻,是每亩单产达到了405 公斤,小麦从50 公斤提高到目前的700 公斤。

中国有出色的农业科学家,中国人养活自己靠的农业技术进步。

布朗先生实在是用错了边际产量递减规律。

要记住边际产量递减规律是有条件的。

边际产量递减规律提示我们,在一定的条件下,高投入未必带来高产出,因此要注意投入的合理限度,寻找最佳的投入数量。

案例13:引进自动分拣机是好事还是坏事近年来我国邮政行业实行信件分拣自动化,引进自动分拣机代替工人分拣信件,也就是多用资本而少用劳动。

假设某邮局引进一台自动分拣机,只需一人管理,每日可以处理10万封信件。

如果用人工分拣,处理10万封信件需要50个工人。

在这两种情况下都实现了技术效率。

但是否实现了经济效率还涉及到价格。

处理10万封信件,无论用什么方法,收益是相同的,但成本如何则取决于机器与人工的价格。

假设一台分拣机为400万元,使用寿命10年,每年折旧为40万元,再假设利率为每年10%,每年利息为40万元,再加分拣机每年维修费与人工费用5万元。

这样使用分拣机的成本为85万元。

假设每个工人工资1.4万元,50个工人共70万元,使用人工分拣成本为70万元。

在这种情况下,使用自动分拣机实现了技术效率,但没有实现经济效率,而使用人工分拣既实现了技术效率,又实现了经济效率。

中国农业的“布朗综合征”上世纪80年代末美国人布朗发表的《谁来养活中国》,对我国决策层影响深远。

为了向世界证明中国人能够养活自己,各种工业化农业的增产技术手段在中国被迅速采纳使用,虽然解决了13亿人口的吃饱问题,但农业也因此犯了“布朗综合症”,代价太沉重。

过分重视数量的提升虽然让中国解决了温饱问题,但却带来更为严峻的质量问题,如何让中国人吃好的挑战空前巨大。

中国农业面临五大挑战挑战之一:农业污染触目惊心,成了污染大户。

历时两年多,动员57万人、普查近600万个污染源的第一次全国污染源普查结果显示:农业污染是“大户”,成为水环境的主要破坏者。

农业污染源是化学需氧量的最大“贡献者”,排放量占四成以上。

农业源是总氮、总磷排放的主要来源,其排放量分别为270.46万吨和28.47万吨,分别占排放总量的57.2%和67.4%。

农业源污染中比较突出的是畜禽养殖业污染,其化学需氧量、总氮和总磷分别占农业源的96%、38%和56%。

此次的普查结果有点出人意料,因为在传统的观念中污染一直都是与工业密切相关的。

农业环境污染的代价也是惨重的,不仅已对现有的生态环境体系造成了巨大破坏,同时还将长期影响我国国民的身体健康,进而影响到我国的人力资本积累。

挑战之二:过量的化肥施用。

虽然中国用全世界7%的耕地养活了22%的人口,但实际上我们用掉了世界上35%的化肥和20%农药。

全国每年的化肥使用量为4637万吨,按播种面积计算达每平方公里40吨,远远超过发达国家为防止化肥对土壤和水体造成危害而设置的22.5吨的安全上限。

自1981年至2008年,中国粮食年产量从3.25亿吨增长至5.29亿吨,增长约六成;氮肥消费量却从1118万吨增加到3292万吨,增长了近2倍。

过量使用的化肥作物吸收不完,会渗入到地下或通过生活污水流入水体产生二次污染。

禽畜粪便中大量的氮和磷也会进入水体,造成水体富营养化。

污染严重,浪费也很严重。

欧洲的许多国家规定不能直接向土壤中施用化肥,必须根据作物的营养需求进行包衣,量身定做,以防止过量的化肥吸收不完会污染地下水。

中国可以养活中国17年前,一个叫莱斯特•布朗(Lester Brown)的美国学者写了一篇文章《谁来养活中国?》(who will feed China),认为中国必将出现粮食短缺,进而造成世界性的粮食危机。

众所周知,中国是人口大国,粮食生产大国,更是粮食消费大国。

中国确实无法承受粮食危机,因为一旦中国的粮食供应出现问题,因为没有国家可以补上这个巨大的缺口,帮中国解决13亿人口的吃饭问题,但中国真的会出现粮食危机吗?中国的粮食危机会进而造成世界粮食危机吗?在《谁来养活中国?》一书中布朗声称:在1990年至2030年之间,由于人口和人均收入的增长,中国的谷物总需求量将达到4.79亿吨至6.41亿吨,而中国的谷物总产量却将减少1/5,只有2.72亿吨,从而中国将出现2.07亿吨至3.69亿吨的谷物缺口,相当于目前全世界谷物总出口量(2亿吨)的1至2倍。

然后中国将会大量进口粮食,由于中国的大量进口,世界市场上的粮价将大幅度上升,致使第三世界的低收入国家和低收入人口无力购买必需的口粮,因此中国的粮食进口将剥夺这些国家和人口的食品权利,加剧世界的贫困问题。

粮价上涨还将引起世界范围内的经济崩溃,并在低收入国家引起政治动乱。

粮食短缺对世界经济和政治的冲击将超过70年代中期的石油危机。

中国的粮食危机不仅将剥夺穷人的生存权利,引起世界性的经济崩溃和政治动乱,还将摧毁人类赖以生存的自然生态系统从而危及全人类以及我们的后代的生存权利,因此中国的粮食短缺对世界的危害比军事入侵还要严重!很明显,布朗先生向全世界提出的已经不仅仅是一个“谁来养活中国?”的问题,而是“一个养活不了自己的中国将如何危害世界1”的问题。

“布朗问题”的提出有着深刻的西方思想渊源。

在从人与自然关系的角度探讨人类社会发展前景方面,西方一直存在着相互对立的两种思潮:一曰乐观派,一曰悲观派。

悲观派的思想也被称为马尔萨斯主义。

布朗的主要观点可以归入现代马尔萨斯主义,他的分析路数也与现代马尔萨斯主义的代表作《增长的极限》如出一辙。

中国面临着两难选择"谁来养活中国"仍是问题美国学者莱斯特-布朗1994年的报告《谁来养活中国》震动了中国和世界。

2001年,他的《生态经济》一书又对中国的经济发展模式提出质疑。

一段时间内,布朗的观点成了"中国威胁论"的一部分。

随着时间的推移,布朗在报告中提出的关于中国水资源短缺、农田减少、环境恶化等问题变得越来越现实,布朗逐渐被中国人接受,他来中国的次数也越来越多。

近日,《环球时报》记者在北京对布朗先生进行了专访。

他说,"谁来养活中国"目前仍是个问题,他的观点没有改变。

中国面临着两难选择环球时报:14年过去了,凭着您对中国现状的了解,回想"谁来养活中国"这一命题,您最大的感慨是什么?布朗:在《谁来养活中国》出版之后的这段时间里,我已经注意到,中国政府为提高谷物的产量采取了许多行动,例如:提供给农民的谷物价格补贴提高了40%;为农民提供的农业贷款增加了一倍;对农业科学研究进行了大量投入。

这么做的结果是,中国成为基本上可以粮食自给自足的国家。

虽然偶尔会有少量进口,有时候还会出口一些谷物,但基本上可以说是自给自足的。

但是,中国同世界上其他国家一样面临着粮食供给紧张的问题。

环球时报:您所在的地球政策研究所的一份调查报告曾说,在粮食、肉类、钢铁、石油和煤炭等5种产品的消费上,中国正逐项赶超美国。

目前中国在各项上的排名如何,您怎样看这种现象?布朗:在这5种基本商品中,现在除了石油以外,中国的消费量都已经超过美国。

中国肉类的消费量已经相当于美国的2倍。

今年,中国钢铁的消费量将是美国的3倍,煤炭的消费量就更多。

我们看到的是,随着中国人收入的增加,中国已经成为世界主要消费国。

在我这一生中,我经常说的和听到的是,美国以拥有全世界5%的人口消费了全世界1/3或40%的资源。

但是过去这是真实的,现在已经不再是这样了。

我想知道的是,如果中国的经济继续以每年8%的速度增长,又会发生什么呢?以这个速度计算,到2030年,中国人均收入会和美国现在的水平持平,如果我们假设那时候中国的消费者像现在美国消费者那样消费的话,那又会出现什么结果呢?以纸张消费为例,中国纸张的消费量将是世界现有产量的2倍。

浅谈我国的粮食安全问题“民以食为天”,作为世界人口第一大国的中国,粮食安全问题一直是人们关注的焦点。

围绕这一问题,大量的学者提出了自己的观点,政府也采取了各种措施以保证粮食安全。

一、学者的观点与政府措施理论界有关粮食安全的观点,当前要紧有两种:其一,我国不存在粮食安全问题。

这些学者认为,我国粮食生产在近几年显现了一定的波动,但这是正常的产量调整,同时即使在都市建设还需要大量征用农田的情形下,通过粮食生产技术的提高和农业生产条件的改善能够幸免粮食短缺;其二,我国存在着比较严峻的潜在粮食安全问题。

在美国学者布朗发表了《谁来养活中国?》一书后,这一观点在中国理论界里开始得到一部分人的认同。

他们认为,随着都市化进程的推进,我国的耕地面积不可幸免地大量的减少,而农民为追求现金收入增加所进行种植结构调整,以及国家为爱护生态环境而进行的退耕还林政策都占用了大量的粮田,而我国的土地的生产率已达到极限,人口数量还在连续增加,粮食安全问题不可幸免地会成为二十一世纪我国所要面对的严峻问题。

我国政府为解决粮食安全问题也采取了相应的措施,如粮食爱护价收购、粮食直补等,这些措施对我国的粮食生产产生了一定的阻碍,在相当的程度上保证了我国的粮食安全。

二、笔者的观点笔者认为,从历史和目前的粮食生产情形来看,我国不存在粮食安全问题,但其潜在危险却不容忽视。

(一)粮食产量稳固。

自1995年以来,我国的粮食产量大部分年份一直稳固在4500亿公斤以上,只有2003年为4300亿公斤,人均大约为330公斤。

即使以2003年的产量和目前的人口来看粮食安全问题,和人均400公斤的粮食安全标准相差70公斤,比例仅为17%;和人均385公斤的标准运算相差55公斤,比例仅为12%,而2003年的谷物进口量仅为208万吨,仅占我国的粮食总产量的4.8%,仍未超过5%的临界线,同时我国的人均日营养摄入量超过安全标准(热量2600大卡、蛋白质72克、脂肪72克)。

1994年9月,美国世界观察研究所所长莱斯特-布朗发表了长达141页的谁来养活中国——来自一个小行星的醒世报告。

报告预计1990年至2030年,一方面是粮食需求增长85%,另一方面是粮食生产减少20%,于是造成中国巨大的粮食产需缺口(3.66亿吨),即中国到2030年国内粮食生产只能满足需求的42.5%,其余的57.5%要靠进口粮食来满足。

由此,布朗提出两个问题:一是中国将来是否有支付能大量进口粮食。

答案是肯定的。

二是若中国大量进口粮食,是否有哪个或哪几个国家能够足额提供。

考虑到诸多因素,布朗的答案是否定的,即世界上没有谁能够提供如此多的粮食。

1980年以来,世界粮食每年出口平均约2亿吨,其中一半来自美国,而美国也面临着农田损失和灌溉用水转为非农业利用。

预计今后40年美国人口将增加9500万(包括自然增长和移民),美国可供出口的剩余粮食不会增加得太多。

与此同时,预计世界其他地区也将出现大量的粮食短缺。

到2030年非洲预计需要2.5亿吨粮食,是目前进口的10倍。

印度预计缺粮也比目前要大好几倍。

伊朗、埃塞俄比亚、尼日利亚等许多国家也将面临的粮食缺口同样是巨大的。

在这种情况下,世界粮食形势将处于危险的境地,全球各国的安全将得不到保证。

对今后世界粮食供求影响最大的是中国,中国粮食的不足也就是世界粮食的不足。

世界经济的未来已和中国的经济未来紧密联系在一起.纵观1983年一2005年的22年,我国粮食生产与进出口贸易的形势,其中有13年粮食进口量大于出口量,处于逆差地位。

其中,1995年逆差额最大,达1967万吨,占同期粮食产量的4 2%;1993年顺差额最大,达622吨,占同期粮食产量的l_4%。

粮食进出口本应起到调节国内粮食供需和平抑价格的作用,但从1983年一2004年的统计数据分析,进出口客观上加剧国内供需矛盾和价格波动,对国内粮食市场的调节呈现明显的滞后现象,甚至起“反作用”。

1984年足中国农村改革之后第一次粮食供给周期,产量突破40731万吨.就在国内粮食涨库、农民卖粮难的当年,仍维持粮食净进口688万吨,约占当年粮食商品增加量1476 万吨的47%。

谁来养活中国.美国世界观察研究所所长莱斯特·布朗中国人口每年增长140)万,收入也在迅速增加。

随着人口和收人增加,肉食消费迅速增加。

与此同时,由于大量农田转为非农业利用,粮食生产能力预计将缩小。

自从本世纪中期以来,日本由于经济繁荣粮食需求增加,工业发展导致农田损失严重。

这些因素使日本1993年77%的总粮食消费依赖进口。

相同的因素目前正在中国发挥作用。

一个1.2亿人口的国家其大部分粮食依赖世界市场是一回事,但如果一个12亿人口的国家向这一方向发展,它将迅速超过美国和其他粮食出口国的出口能力,将促使世界粮价上涨。

中国突然开始丧失自己养活自己的能力。

这种能力的衰退是随着40年来取得巨大进展,特别是1978年农业改革以来发生的。

改革释放的能量使中国粮食产量增加了50%,从1977年的2亿吨增加到1984年的3亿多吨。

中国已领先美国成为世界上粮食第一生产大国,人均粮食产量从维持生活的201公斤提高到301公斤。

80年代中期以来中国粮食产量增长减缓,目前的问题不是缺粮,而是粮食市场需求和其产量之间可能出现的差距,这种差距是从未有过的。

这种潜在的缺粮给世界出了一道难题:谁能给中国提供粮食?当中国粮食生产能力减弱之时,但其需求剧增。

1990年至2030年的40年期间,中国预计将增加4. 9 亿人口,其人口将增至16亿—今后40年期间相当于每年增加一个北京市的人口。

中国人口增加,收人也迅速增加。

随着收人增加,低收人的人首先将其金钱用于从供给70%卡路里的大米淀粉等主食转向肉类、牛奶和禽蛋。

中国大部分地区是贫脊的荒地,没有像美国大平原那样广阔的牧场,畜产品需求的增加直接导致粮食需求的额外增加。

1978年开始经济改革时,仅7%的粮食用作牲畜饲料,1990年该比例增加至约20%,大部分用于猪饲料。

目前,对牛肉和鸡肉的需求也在增加。

较多的肉食意味着需要更多的粮食—在围栏育肥中,生产一公斤鸡肉需要2公斤粮食,1公斤猪肉需4 公斤粮食,1公斤牛肉需7公斤粮食。

研究学习报告题目:中国粮食安全问题摘要:自从联合国粮农组织1974年提出“世界粮食安全”概念以来,国际上对这个概念的界定几经修订,但基本含义没有改变:第一,在生产层面,确保能生产出足够数量的符合需求的食物;第二,在供给层面,最大限度地稳定食物供应;第三,在需求层面,确保所有人都能获得食物。

长期以来,中国是否存在粮食安全问题,一直存在争论。

引言:一、居安思危,唤起人们增强粮食安全的意识在半封建半殖民地的旧中国,80%的中国人民长期处于饥饿半饥饿状态。

新中国成立时,我国人均粮食仅为210公斤。

在粮食严重短缺的情况下,我国政府把解决人民吃饭问题作为头等大事,大力发展粮食生产,组织粮食合理分配和流通。

到1984年,扭转了长期粮食短缺局面,人均粮食达到390公斤,基本解决了温饱问题。

1996年以后,我国粮食生产连续四年大丰收。

综合生产能力达到5亿吨,粮食供求实现了由长期短缺到总量平衡、丰年有余的历史性转变。

这一时期的粮食安全质量进一步提高,由数量上的满足,向品种多样化、营养化、方便化发展,城乡居民恩格尔系数从上世纪80年代初期的56.7%和67.7%,下降到2002年的37.7%和46.2%,基本达到了小康要求。

但在粮食供求稳定的形势下,也一度出现“粮食多了”的杂音,动摇了粮食基础地位,淡薄了粮食安全意识。

在粮食连续丰收的大背景下,我们更要居安思危,正视影响粮食安全的潜在因素。

其一,粮食种植面积减少。

2000年至2003年的四年中,全国共减少农田13580万亩,2007年粮食种植面积刚刚恢复到15.8亿亩,仍低于16亿亩的安全警戒线。

其二,我国人多、地少,淡水资源紧缺,自然灾害频繁,制约着粮食的持续增产。

其三,世界粮食生产下降,库存减少,供求紧张。

当今世界,粮食出口国仅有美国、欧盟、加拿大等10几个国家和地区,而粮食进口国多达100多个,致使国际粮食供求形势紧张。

二、立足国内,自力更生,是解决我国粮食问题的根本途径立足国内,是由我国国情、粮情和粮食商品特殊性决定的。

畜牧业如何为“谁来养活中国”破题王黔(畜禽业杂志社,四川成都610041)10年前提出了“谁来养活中国”命题的美国著名社会学家、地球政策研究所所长莱斯特·布朗博士,2004年3月又在他的办公室里以一种悲天悯人的神情说,虽然10年过去了,但这个命题“依然成立”。

地球政策研究所的一份调查报告显示,在粮食、肉类、钢铁、石油和煤炭等5种主要产品的消费上,中国正逐项赶超美国。

尽管布朗的说法再次惹起颇多争议,但是,中国在粮食、肉类、石油、煤炭、钢铁、水泥、铝合金等资源、材料上的消费,都已名列世界前茅,已是不争的事实。

今年两会期间,“资源约束”、“节约型社会”成为出现频率最高的关键词之一。

温家宝总理在政府工作报告中也特别指出,要大力提倡节约能源资源的生产方式和消费方式,在全社会形成节约意识和风气,加快建设节约型社会。

可见,在国内资源、环境、人口及外部政治、经济环境的多重约束下,加快推进我国经济结构调整和增长方式转变,建立节俭的社会形态与可持续的发展模式,不仅仅成为全社会广泛关注的热门话题,而且是中国现代化之路的必然与紧迫的选择。

在此背景下,反观我国畜牧业,尽管改革开放以来经过二十多年的发展,取得了举世瞩目的成就,肉类、禽蛋产量已居世界第一,总产量占世界总产量的27%,其中猪肉占48%,禽蛋占41%。

肉、蛋、奶的人均占有量分别达到47kg、17kg和6kg,均超过世界平均水平;但是,随着人口的增长和城市化进程的加快,日益突出的土地和粮食紧缺,将使我们不得不改变“我国畜牧业生产与消费潜力巨大”的认识,不得不摒弃“动物蛋白人均占有量基本达到中等发达国家水平”的美好而不现实的愿望,不得不选择节约资源的生产方式和消费方式。

1.我国畜牧业“土地资源约束”的状况土地是发展畜牧业最基本的资源,畜牧业对土地资源有不可替代的依赖关系。

尽管我国只有世界耕地总资源量的7.7%,却要养活全球近1/4的人口,而且在今天人口增长、建设用地、生态退耕的情况下,土地承受着有史以来从未有过的巨大压力;但是,在对我国畜牧业发展的诸多讨论中,我们仍然沉湎于肉、蛋、奶的人均占有量均超过世界平均水平的成就,津津乐道于生活水平的提高对畜禽产品的巨大需求,看不到土地资源已达到临界状态的危机。