食品感官评定基础知识共21页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:21

食品感官分析基础知识1.食品感官检验的概念根据中华人民共和国国家标准GB10221.1--88《感官分析术语》,感官分析(感官评价、感官检验、感官检查)定义为用感觉器官检查产品的感官特性。

感官特性是由感觉器官感知的产品特性。

2.感觉的基本概念根据C-B10221.1--88,先来认识几个概念。

①感受器——感觉器官的某一部分,它对特定的刺激产生反应。

如眼、鼻、舌。

②刺激——能兴奋感受器的因素。

③阈值——阈,在字典中指界限、范围的意思。

这里指用统计的方法对一系列感觉或评审进行测定所得到的跃迁点。

④刺激阈/觉察阈——引起感觉所需要的感官刺激的最小值。

这时不需要识别出是一种什么样的刺激。

通常,我们听不到一根针或线落到地上的声音,也觉察不到落在皮肤上的尘埃,因为刺激鼍太低不足以引起感觉。

⑤识别阈——感知到的可鉴别的感官刺激的最小值。

⑥差别闽——对刺激的强度可感觉到差别的最小值。

3.味觉(1)味觉生理学味觉是可溶性呈味物质溶解在口腔中对味感受体进行刺激后产生的反应。

舌头并不是一个光滑均匀的表面。

舌头上隆起的部位称为乳头,是最重要的味感受器。

在乳头上分布有味蕾,大部分分布在舌面的乳头上,小部分在软鄂、咽后和会厌。

每个乳头平均含有2~4个味蕾,味蕾由味觉细胞和支持细胞组成,各个味蕾中的味觉细胞都有一根味毛(味神经),经味孑L伸入口腔。

当呈味物质刺激味毛时,味毛便把这种刺激通过神经纤维向大脑皮层的味觉中枢传递,使人产生味觉。

舌的不同部位对味觉分别有不同的敏感性,如舌的前部对甜味最敏感,舌尖和舌边缘对成味最敏感.靠腮的两边对酸味最敏感.舌根则对苦昧最敏感。

因此许多食物直至下咽才能感觉到苦味。

(2)四种基本味觉酸、甜、咸、苦是味感中的四种基本味道,其余都是混合的味觉。

许多研究者都认为基本味觉和色彩的三原色相似.它们以不同的浓度和比例组合时就可形成自然界千差万别的各种味道。

除四种基本味外,鲜味、辣和金属味等也列入味觉之列。

食品感官鉴定知识点总结一、食品感官鉴定的基本原理1. 食品感官鉴定的基本原理食品感官鉴定的基本原理是通过人的感官对食品进行观察、嗅闻、尝试来判断食品的品质和特性。

通过对食品外观、气味、味道等特征的判断,从而对食品的品质进行评价。

2. 食品感官鉴定的特点食品感官鉴定具有直观、真实、可靠的特点,因为人的感官直接接触食品,可以对食品的各种特性进行判断。

同时,食品感官鉴定还具有综合、全面、客观的特点,因为在鉴定过程中,不仅要考虑单一感官的判断,还要综合考虑各种感官的判断结果。

3. 食品感官鉴定的应用食品感官鉴定被广泛应用于食品加工、质量监控、产品研发、市场调研等领域。

通过食品感官鉴定可以及时了解食品的品质和特性,帮助企业改进产品质量,满足消费者需求,提高市场竞争力。

二、食品感官鉴定的方法1. 食品外观观察食品外观观察是食品感官鉴定的重要环节之一。

通过观察食品的形状、颜色、质地等外观特征,来判断食品的新鲜度、成熟度、质量等。

比如,观察水果的颜色是否鲜艳、果皮是否有伤痕,观察面包的表面是否有鼓起、裂口等。

2. 食品气味鉴定食品的气味是食品感官鉴定的重要内容之一。

通过嗅闻食品的气味来判断食品的新鲜度、风味等。

比如,通过嗅闻牛奶的气味来判断是否变质,通过嗅闻咖啡的香气来判断其烘焙程度等。

3. 食品味道鉴定食品味道鉴定是食品感官鉴定的核心内容之一。

通过尝试食品的味道来判断食品的口感、风味、营养价值等。

比如,通过品尝蔬菜的口感来判断是否鲜脆、通过品尝肉类的味道来判断是否鲜美等。

4. 食品触感鉴定食品的触感也是食品感官鉴定的一项重要内容。

通过触摸食品的质地、弹性、湿润度等特征来判断食品的口感和质量。

比如,通过触摸面包的表面来判断其韧性,通过手感来判断水果的成熟度等。

5. 食品听觉鉴定食品的听觉也可以成为食品感官鉴定的一种方法。

比如,水果的撞击声是否清脆,炸饼发出的声音是否松脆等。

6. 食品感官鉴定的综合方法在实际的食品感官鉴定过程中,通常会综合运用以上各种方法,通过对食品的外观、气味、味道、触感、听觉等特征的综合判断,来对食品的品质和特性进行综合评价。

1食品感官评定:利用人体内外感觉器官,在一定条件下用一定方法来对食品感官质量特性进行检验和分析的技术。

2感觉:感觉神经传导于中枢神经系统的有关部位,再经过分析,综合产生的印象。

3知觉:感觉的综合产生的对物质的认识。

4感受器:人和动物身上专司感受各种刺激的特殊结构,通常是一些感觉神经末梢。

6感觉器官:部分外感受器及其附属结构。

7评价员的选择:实际上主要就是对候选评价员感觉敏感性的测定。

针对不同试验,挑选不同评价员。

8感觉阈限:从刚能引起感觉到刚好不能引起感觉刺激强度的一个范围。

9敏感性(感受性):感觉器官对刺激的感受、识别和分辨能力。

每种感觉既有绝对敏感性和绝对感觉阈限,又有差别敏感性和差别感觉阈限。

10绝对感觉阈限:刚刚能引起感觉的最小刺激量和刚刚导致感觉消失的最大刺激量,称为绝对感觉的两个阈限。

11差别感觉阈限:当刺激物引起感觉之后,如果刺激强度发生微小的变化,人的主观感觉能否觉察到这种变化,就是差别敏感性的问题。

12适应现象:指感受器在同一刺激物的持续作用下,敏感性发生变化的现象。

13对比现象:两个刺激物同时或持续存在于同一感受器时,一个刺激的存在使另一个刺激增强的现象叫作对比现象,所产生的反应叫对比效应。

14协同效应(相乘效应):两种或多种刺激的综合效应导致感觉水平超过预期的每种刺激各自效应的叠加。

15拮抗效应(相抵效应):指因一种刺激的存在,而使另一种刺激强度减弱的现象。

16掩蔽现象:同时进行两种或两种以上的刺激时,降低了其中某种刺激的强度或使该刺激的感觉发生了改变。

17味觉:可溶性呈味物质作用于味觉感官便产生味觉。

18味觉感受器:覆盖在舌面的味蕾。

19味蕾的结构:味毛,味孔,支持细胞,感受器,神经纤维。

20味蕾分布在不同的味乳头:茸状乳头、轮廓乳头、叶状乳头上。

21味觉的相互作用:(1)味的对比(2)味的消杀(3)味的转换(4)味的相乘作用22四种基本味:甜、酸、咸、苦。

23我国一般分为七类:酸、咸、甜、苦、辣、鲜、涩。

食品感官分析基础知识1.食品感官检验的概念根据中华人民共和国国家标准GB10221.1--88《感官分析术语》,感官分析(感官评价、感官检验、感官检查)定义为用感觉器官检查产品的感官特性。

感官特性是由感觉器官感知的产品特性。

2.感觉的基本概念根据C-B10221.1--88,先来认识几个概念。

①感受器——感觉器官的某一部分,它对特定的刺激产生反应。

如眼、鼻、舌。

②刺激——能兴奋感受器的因素。

③阈值——阈,在字典中指界限、范围的意思。

这里指用统计的方法对一系列感觉或评审进行测定所得到的跃迁点。

④刺激阈/觉察阈——引起感觉所需要的感官刺激的最小值。

这时不需要识别出是一种什么样的刺激。

通常,我们听不到一根针或线落到地上的声音,也觉察不到落在皮肤上的尘埃,因为刺激鼍太低不足以引起感觉。

⑤识别阈——感知到的可鉴别的感官刺激的最小值。

⑥差别闽——对刺激的强度可感觉到差别的最小值。

3.味觉(1)味觉生理学味觉是可溶性呈味物质溶解在口腔中对味感受体进行刺激后产生的反应。

舌头并不是一个光滑均匀的表面。

舌头上隆起的部位称为乳头,是最重要的味感受器。

在乳头上分布有味蕾,大部分分布在舌面的乳头上,小部分在软鄂、咽后和会厌。

每个乳头平均含有2~4个味蕾,味蕾由味觉细胞和支持细胞组成,各个味蕾中的味觉细胞都有一根味毛(味神经),经味孑L伸入口腔。

当呈味物质刺激味毛时,味毛便把这种刺激通过神经纤维向大脑皮层的味觉中枢传递,使人产生味觉。

舌的不同部位对味觉分别有不同的敏感性,如舌的前部对甜味最敏感,舌尖和舌边缘对成味最敏感.靠腮的两边对酸味最敏感.舌根则对苦昧最敏感。

因此许多食物直至下咽才能感觉到苦味。

(2)四种基本味觉酸、甜、咸、苦是味感中的四种基本味道,其余都是混合的味觉。

许多研究者都认为基本味觉和色彩的三原色相似.它们以不同的浓度和比例组合时就可形成自然界千差万别的各种味道。

除四种基本味外,鲜味、辣和金属味等也列入味觉之列。

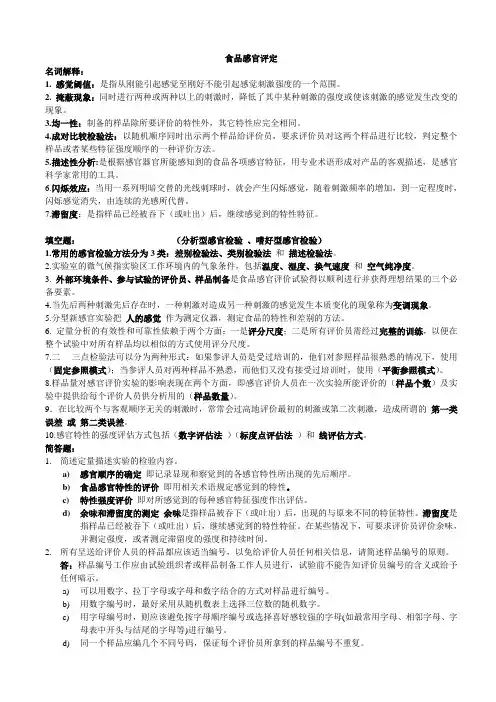

食品感官评定名词解释:1. 感觉阈值:是指从刚能引起感觉至刚好不能引起感觉刺激强度的一个范围。

2. 掩蔽现象:同时进行两种或两种以上的刺激时,降低了其中某种刺激的强度或使该刺激的感觉发生改变的现象。

3.均一性:制备的样品除所要评价的特性外,其它特性应完全相同。

4.成对比较检验法:以随机顺序同时出示两个样品给评价员,要求评价员对这两个样品进行比较,判定整个样品或者某些特征强度顺序的一种评价方法。

5.描述性分析:是根据感官器官所能感知到的食品各项感官特征,用专业术语形成对产品的客观描述,是感官科学家常用的工具。

6.闪烁效应:当用一系列明暗交替的光线刺球时,就会产生闪烁感觉,随着刺激频率的增加,到一定程度时,闪烁感觉消失,由连续的光感所代替。

7.滞留度:是指样品已经被吞下(或吐出)后,继续感觉到的特性特征。

填空题:(分析型感官检验、嗜好型感官检验)1.常用的感官检验方法分为3类:差别检验法、类别检验法和描述检验法。

2.实验室的微气候指实验区工作环境内的气象条件,包括温度、湿度、换气速度和空气纯净度。

3.外部环境条件、参与试验的评价员、样品制备是食品感官评价试验得以顺利进行并获得理想结果的三个必备要素。

4.当先后两种刺激先后存在时,一种刺激对造成另一种刺激的感觉发生本质变化的现象称为变调现象。

5.分型新感官实验把人的感觉作为测定仪器,测定食品的特性和差别的方法。

6.定量分析的有效性和可靠性依赖于两个方面:一是评分尺度;二是所有评价员需经过完整的训练,以便在整个试验中对所有样品均以相似的方式使用评分尺度。

7.二----三点检验法可以分为两种形式:如果参评人员是受过培训的,他们对参照样品很熟悉的情况下,使用(固定参照模式);当参评人员对两种样品不熟悉,而他们又没有接受过培训时,使用(平衡参照模式)。

8.样品量对感官评价实验的影响表现在两个方面,即感官评价人员在一次实验所能评价的(样品个数)及实验中提供给每个评价人员供分析用的(样品数量)。

Friedman 检验ⅰ先用下式求出统计量F:则F值为:ⅱ查Friedman检验表找临界值,若计算出的F值大于或等于表中对应的P、J、α的临界值,则有显著差异。

ⅲ而当样品数P大于5或者评定员数J较大,超出Friedman检验表的围时,F值近似服从自由度为P-1的χ2的值(附表2)。

ⅳ当两种样品排序相同, F 需矫正为F′:令n1、n2、… n k为第1,2,…k 个评定员评定结果中出现相同秩次的样品数,若没有相同秩次,nk=1,则:E=(n13-n1)+(n23-n2)+…+(nk3-nk)本例中出现相同秩次的样品数有:n2 =2,n3=3所以:又F=10.25,求得F′=11.17查表得出在1%水平下的临界值为10.20,可以判定在1%显著水平下,样品之间有显著差异。

绪论一、食品感官评定的概念是指利用人的外感觉器官(眼、耳、口(包括唇、牙和舌头)、鼻、手)和一定的方法,在特定的条件下对食品的感官质量特性进行检验与评价。

二、食品感官评定包含两方面容(1)以人的感官测定物品的特性。

分析型(感官评定):对食品固有质量特性(色、香、味、形、质)的分析称为分析型感官评定。

(这些特性是食品本身所固有的,与人的主观变化无关,故不受人的主观影响。

)(2)以物品的特性来获知人的特性或感受。

嗜好型:对食品感官质量特性的分析。

它以食品为工具,来测定人的感官特性。

它受人的感知程度和主观因素的影响。

如食品的色泽是否赏心悦目,香气是否诱人,滋味是否可口,形状是否美观,质构是否良好等都依赖人的心理和生理的综合感觉。

三、食品感官分析与其他分析方法的关系(1)食品的感官分析不能单纯地代替理化指标和卫生指标检测。

(2)分析型感官评定,理论上有可能被理化分析(仪器)取代,但短时间取代不了。

(3)嗜好型感官评定是人的主观判断,用理化方法代替感官评定是不可能的。

第一章食品感官质量特性食品的感官质量特性主要包括以下几方面:1、食品的色泽2、食品的香气3、食品的滋味4、食品的形状和质构5、食品的风味食品颜色是评价食品质量的一个极为重要的因素,也是首要因素。

食品感官评定知识概括 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】食品感官评定知识概括一、名词解释1、风味:指食品在嘴里经由化学感官所感觉到的一种复合现象,它不包括外观和质构;作为食品的一种属性,可定义为食物刺激味觉或嗅觉受体而产生的各种感觉的综合。

2、气味:样品的挥发性物质进入鼻腔时,能被嗅觉系统所识别的味道。

3、交叉—适应:也称感觉疲劳,感觉疲劳发生在器官的末端神经、感受中心的神经和大脑的中枢神经上,感觉疲劳的结构是感官对刺激感受的灵敏度急剧下降;灵敏性逐渐下降,随刺激时间的延长甚至达到忽略这种气味存在的程度。

4、协同:由于一种物质的存在而增强了对两种物质混合强度的感知,这样使得对混合物的感觉要比每种组分的感觉总和更为强烈。

5、组群效应:一个好的样品在一组劣质产品中会降低它的等级,反之亦然。

6、对比效应:在评价劣质样品前,先呈送优质样品会导致劣质产品的等级降低(与单位评定相比),相反情况也成立,优质样品呈送在劣质样品之后,它的等级将会被划分得更高。

7、极限阈值:指刺激水平远远高于感官所能感受的刺激水平,或是物理刺激强度增加而反应没有进一步增加所涉及到的区域,通常也称为最大阈值。

在这个水平上,感官已感受不到强度的增加,且有痛苦的感觉。

8、质地剖面方法:这是一种感官分析方法,它根据食品的机械、几何、脂肪和水分特征,每个特征表现的程度以及从咬第一口到咀嚼完成的全过程中感官属性表现的顺序情况,对食品的综合质地进行分析。

9、快感标度:在接受性检验中有一个概念叫快感标度,也就是已知的对样品喜爱程度的标度。

10、适应性:是由于持续地接受相同或类似物的刺激而对所给刺激物感觉的减少或改变。

(在感官评定中,此因素会导致感官阈值和强度等级的变化,是必须要避免的因素)11、属性差异试验:是指检验一种样品与另一种样品或其他几种样品间某种属性之间的差异。

(两样品间属性差异试验可根据两样品的特性强度的差异大小来判断)12、绝对阈值:指感官能感受到变化的最低刺激,如最暗的光、最轻柔的声音,最清淡的味道;绝对阈值被看作是一个能量水平,低于这一水平刺激不会产生感觉,而高于这一水平感觉就能够传达意识。