人教版八年级上册《红星照耀中国》名著导读)

- 格式:docx

- 大小:46.32 KB

- 文档页数:8

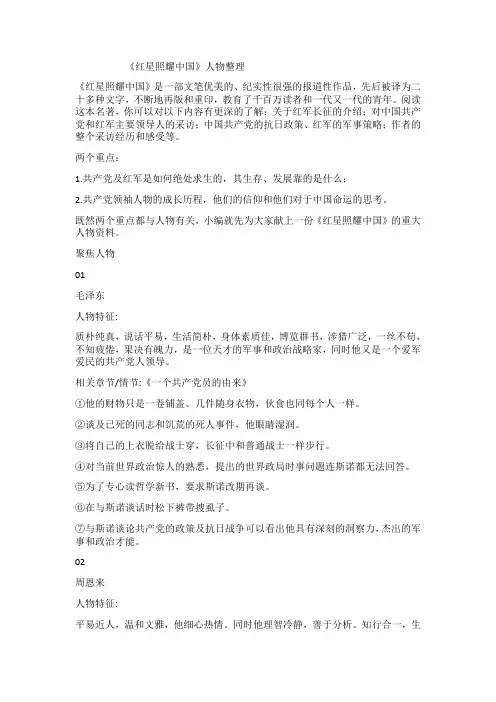

《红星照耀中国》人物整理《红星照耀中国》是一部文笔优美的、纪实性很强的报道性作品,先后被译为二十多种文字,不断地再版和重印,教育了千百万读者和一代又一代的青年。

阅读这本名著,你可以对以下内容有更深的了解:关于红军长征的介绍;对中国共产党和红军主要领导人的采访;中国共产党的抗日政策、红军的军事策略;作者的整个采访经历和感受等。

两个重点:1.共产党及红军是如何绝处求生的,其生存、发展靠的是什么;2.共产党领袖人物的成长历程,他们的信仰和他们对于中国命运的思考。

既然两个重点都与人物有关,小编就先为大家献上一份《红星照耀中国》的重大人物资料。

聚焦人物01毛泽东人物特征:质朴纯真,说话平易,生活简朴,身体素质佳,博览群书,涉猎广泛,一丝不苟,不知疲倦,果决有魄力,是一位天才的军事和政治战略家,同时他又是一个爱军爱民的共产党人领导。

相关章节/情节:《一个共产党员的由来》①他的财物只是一卷铺盖、几件随身衣物,伙食也同每个人一样。

②谈及已死的同志和饥荒的死人事件,他眼睛湿润。

③将自己的上衣脱给战士穿,长征中和普通战士一样步行。

④对当前世界政治惊人的熟悉,提出的世界政局时事问题连斯诺都无法回答。

⑤为了专心读哲学新书,要求斯诺改期再谈。

⑥在与斯诺谈话时松下裤带捜虱子。

⑦与斯诺谈论共产党的政策及抗日战争可以看出他具有深刻的洞察力,杰出的军事和政治才能。

02周恩来人物特征:平易近人,温和文雅,他细心热情。

同时他理智冷静,善于分析。

知行合一,生活朴素,充满生命的活力。

相关章节/情节:《造反者》①第一次见面用英语跟斯诺打招呼。

②为斯诺规划采访行程。

③揽着红小鬼胳膊在乡间散步。

03贺龙人物特征:英勇善战、有出色军事才能、口才好,威望高、急躁而又谦虚。

相关章节/情节:《贺龙二三事》①用一把菜刀在湖南建立一个苏区。

②不止一次把地方的哥老会全部成员收编进红军。

③参加共产党后一直忠于党,总希望别人提出批评,听取意见。

④行军神出鬼没。

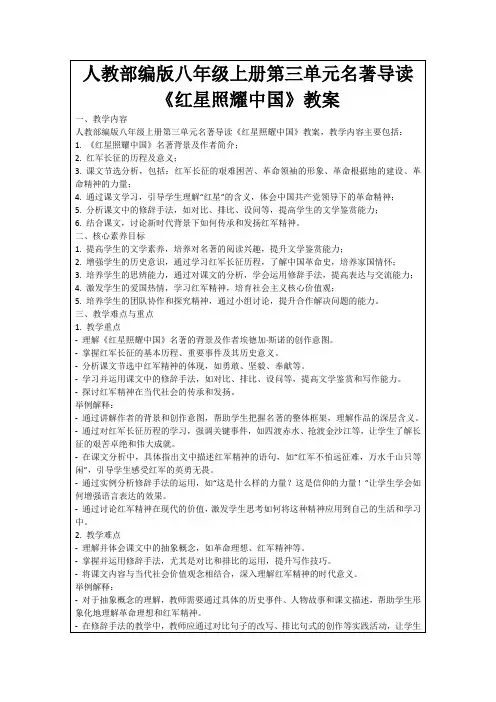

⼋年级语⽂上册第三单元名著导读红星照耀中国纪实作品的阅读教案⼈教版名著导读《红星照耀中国》纪实作品的阅读【教学⽬标】1.读法指导,把握纪实作品的特点和阅读⽅法。

2.制订阅读任务和⽬标。

3.梳理历史事件,初步了解作品所写事实及⼈物形象。

4.活动展⽰,撰写读书报告。

【教学课时】2课时第1课时【课时⽬标】1.读法指导,把握纪实作品的特点和阅读⽅法。

2.初步了解书中历史事件和⼈物形象。

3.规划制订阅读任务和⽬标。

【教学过程】⼀、导⼊新课有这样⼀个外国⼈,他冲破国民党严密的封锁线,经过4个⽉的实地考察,写了14本密密⿇⿇的笔记本,拍了30卷胶卷,第⼀个向世界报道红军长征的消息;有这样⼀本书,使中国万千青年⾛上⾰命之路,使加拿⼤的⽩求恩医⽣毅然奔赴抗⽇前线。

这个外国⼈就是埃德加·斯诺,这本书便是《红星照耀中国》。

今天,我们就⼀起⾛进《红星照耀中国》,去了解这部作品为什么获得如此⾼的评价,去探寻阅读纪实作品的⽅法。

【设计意图】通过对《红星照耀中国》的影响的简单介绍,激发学⽣阅读探究的兴趣,有助于学⽣快速进⼊学习和阅读状态。

⼆、了解作者,⾛进作品1.解题1927年8⽉1⽇南昌起义,中国⼯农⾰命军成⽴(翌年改名中国⼯农红军),其红⾊军旗上印有⼀枚嵌有镰⼑和锤⼦的⽩⾊五⾓星,红军的帽⼦上带有⼀枚红⾊的五⾓星。

之后,红星由红军扩展,逐渐成为中国共产党的象征。

书名“红星照耀中国”中,“红星”代指中国共产党,也可以指共产主义。

“红星照耀中国”即共产主义之光照耀中国,强调中国共产党给中国带来了光明。

1937年10⽉,英国出版斯诺的英⽂初版《红星照耀中国》(RED STAR OVER CHINA),1938年2⽉,由胡愈之策划,林淡秋、梅益等12⼈集体承译,以复社名义出版的RED STAR OVER CHINA第⼀个中⽂译本在上海问世。

当时为了在国民党统治区出版⽅便,译本曾易名为《西⾏漫记》。

2.了解作者资料助读1:作者简介课件出⽰:埃德加·斯诺(1905—1972),美国著名记者。

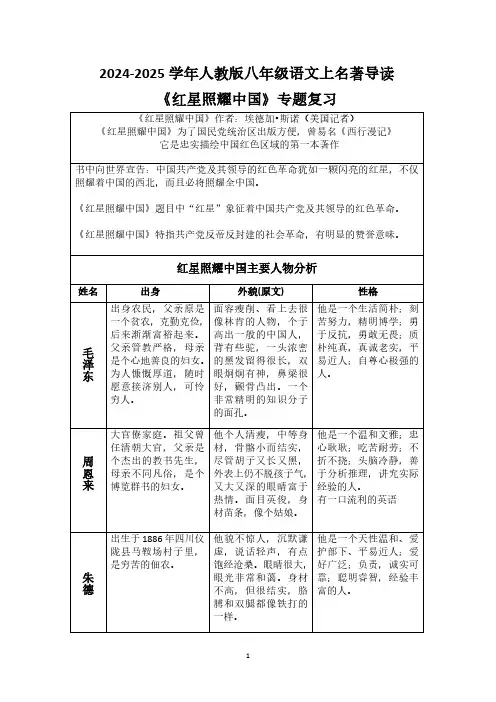

2024-2025学年人教版八年级语文上名著导读《红星照耀中国》专题复习《红星照耀中国》作者:埃德加•斯诺(美国记者)《红星照耀中国》为了国民党统治区出版方便,曾易名《西行漫记》它是忠实描绘中国红色区域的第一本著作书中向世界宣告:中国共产党及其领导的红色革命犹如一颗闪亮的红星,不仅照耀着中国的西北,而且必将照耀全中国。

《红星照耀中国》题目中“红星”象征着中国共产党及其领导的红色革命。

《红星照耀中国》特指共产党反帝反封建的社会革命,有明显的赞誉意味。

红星照耀中国主要人物分析姓名出身外貌(原文)性格毛泽东出身农民,父亲原是一个贫农,克勤克俭,后来渐渐富裕起来。

父亲管教严格,母亲是个心地善良的妇女。

为人慷慨厚道,随时愿意接济别人,可怜穷人。

面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很好,颧骨凸出。

一个非常精明的知识分子的面孔。

他是一个生活简朴;刻苦努力,精明博学;勇于反抗,勇敢无畏;质朴纯真,真诚老实,平易近人;自尊心极强的人。

周恩来大官僚家庭。

祖父曾任清朝大官,父亲是个杰出的教书先生,母亲不同凡俗,是个博览群书的妇女。

他个人清瘦,中等身材,骨骼小而结实,尽管胡子又长又黑,外表上仍不脱孩子气,又大又深的眼睛富于热情。

面目英俊,身材苗条,像个姑娘。

他是一个温和文雅;忠心耿耿;吃苦耐劳;不折不挠;头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验的人。

有一口流利的英语朱德出生于1886年四川仪陇县马鞍场村子里,是穷苦的佃农。

他貌不惊人,沉默谦虚,说话轻声,有点饱经沧桑。

眼睛很大,眼光非常和蔼。

身材不高,但很结实,胳膊和双腿都像铁打的一样。

他是一个天性温和、爱护部下、平易近人;爱好广泛;负责,诚实可靠;聪明睿智,经验丰富的人。

贺龙他的父亲是哥老会的一个领袖,把名望传给了贺龙,因此贺龙在年轻时就闻名湖南全省。

(宴会上面对枪声面不改色)大个子,像只老虎一样强壮有力。

东方将明——红星照耀中国新闻,有一个一般的定义是:新近发生的事实的报道。

所以新闻有两个要求,一个是真实,另外一个是新鲜。

当我们生活在新闻事业不发达的时代,我们对除了周围村庄的事情,基本一无所知,交通工具主要靠车马的时代,信息的传递和更迭都是十分缓慢的。

而如今依靠着科技,我们可以了解世界各个角落的大小事宜。

但是,新闻界还存在着一个观点就是,报纸的头条能够决定我们的关注点。

例如:出现电梯吃人事件之后,各地报纸纷纷报道,会增加恐慌,让我们觉得这是一个普遍现象而非是个别现象,我们称之为“议程设置”。

新闻报道的事件并不一定都是真实的,所以反转新闻才如此层出不穷,对于新闻我们需要谨慎的甄别,不要做一个盲目的键盘侠。

【作者简介】斯诺于1905年出生于美国的小资产阶级家庭,23岁时从美国密苏里大学毕业后来到中国。

斯诺初到上海时曾给自己起了一个汉文名字:施乐,并一直使用。

后来,胡愈之先生等翻译《西行漫记》一书时,因不知他还有过这样一个汉文名字,而译作“斯诺”二字,并一直沿用下来。

国内起伏不断的革命浪潮吸引了他,进步人士鲁迅、宋庆龄影响了他,“中国何去何从”的问题困扰着他,这些促使他留在中国。

在宋庆龄的安排下,1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者,写出了《西行漫记》这本影响世界人民对中国抗战看法的书。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者。

1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

19世纪50年代,麦卡锡主义盛行,斯诺因《西行漫记》而被帝国主义分子攻击,不准发表文章,住所受到窃听。

在失业和迫害的双重压力下,斯诺在1959年不得不离开故土,避居瑞士。

1971年底,斯诺因胰腺癌手术后病情恶化,周恩来等曾经邀请他来中国治疗,可是斯诺拒绝了,斯诺每一次来到中国都是自筹旅费,因为他觉得,如果由中国政府来接待的话,外国人会怀疑他对于中国那段历史叙述的真实性。

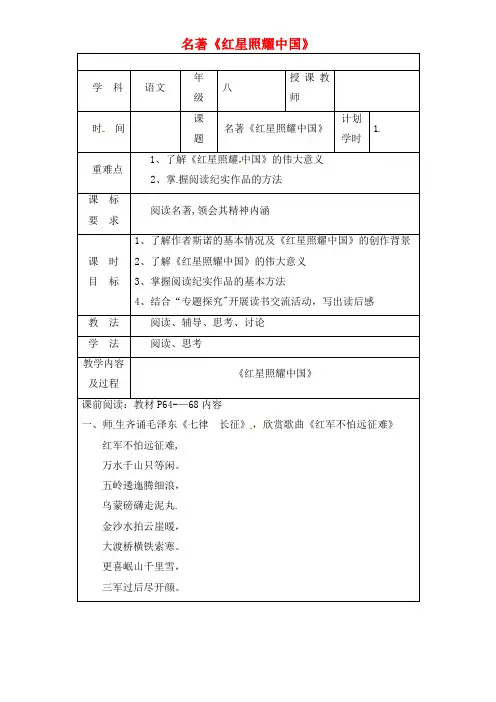

时间11、了解《红星照耀中国》的伟大意义2、掌握阅读纪实作品的方法课前阅读:教材P64-—68内容一、师生齐诵毛泽东《七律长征》,欣赏歌曲《红军不怕远征难》红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸.金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

二、初步了解《红星照耀中国》的历史价值生齐读教材阅读提示内容三、埃德加斯诺简介埃德加·斯诺(Edgar Snow,1905—1972),美国著名记者。

他于1928年来华,曾任欧美几家报社驻华记者、通讯员。

1933年4月到1935年6月,斯诺同时兼任北平燕京大学新闻系讲师。

1936年6月斯诺访问陕甘宁边区,写了大量通讯报道,成为第一个采访红区的西方记者。

抗日战争爆发后,又任《每日先驱报》和美国《星期六晚邮报》驻华战地记者.1942年去中亚和苏联前线采访,离开中国。

新中国成立后,曾三次来华访问,并与毛泽东主席见面。

1972年2月15日因病在瑞士日内瓦逝世。

遵照其遗愿,其一部分骨灰葬在中国,地点在北京大学未名湖畔。

四、思考、回答1、简介《红星照耀中国》的创作背景2、《红星照耀中国》的问世有何意义?五、阅读《长征》(王树增)1、长征简介2、红军长征的伟大历史意义3、长征精神的内涵包括哪些内容?4、当代青少年如何传承长征精神?六、纪实作品的阅读方法1、利用序言、目录等,迅速获得对作品的整体印象。

2、边读边注意梳理作品中事实的前因后果、发展线索。

3、把握作品中的“事实”后,还要读明白作者想要用事实说什么“话"。

4、注意从书中获得启迪,用来指导自己的学习生活.。

《红星照耀中国》名著导读第一篇探寻红色中国一些未获解答的问题斯诺在中国的七年间,关于中国红军、苏维埃和共产主义运动,人们提出过很多很多问题,可是一直得不到令人满意的答案。

所以当1936年6月斯诺得到一个能够亲身进入红区、打破持续9年的新闻封锁的机会时,为了探明事情的真相,他义无反顾地决定这次冒险。

【人物形象】斯诺:求真务实的职业精神,勇敢无畏的冒险精神。

去西安的慢车一天午夜,斯诺登上了去西安的火车。

当时西北天花、霍乱、伤寒、斑疹和鼠疫流行,因此斯诺在出发前在臀部和腿部注射了这些传染病的疫苗。

他的第一个目的地是西安府,并在那拜访了杨虎城将军和省主席邵力子。

在北京一个红军指挥员用隐色墨水为斯诺写了一封介绍信给毛泽东,但是除了这封介绍信以外,斯诺在西北要取得联系,就要到西安府某家旅馆去,等一个自称姓王的先生来访,这位王先生(真名董健吾)会设法给斯诺安排坐张学良的私人飞机去红区。

因为情况有变,最后斯诺只能乘坐东北军到前线的卡车前往。

在汉朝古城遗址等车时,斯诺见到了敌军悬赏五万元首级的共产党人邓发。

【人物形象】邓发:热情活泼、勇敢大胆。

通过红色的大门斯诺岔入一条据说是商贩偷运货物出入苏区的山道进入了无人地带,最后顺利到达延安附近的一个村落,正式进入了红色大门。

在那里,斯诺见到了该地的贫民会主席刘龙火,刘龙火热情款待了他,给他找了一位年轻的向导和一个骡夫前往安塞,并给了他苏区的纸币以便使用。

第二篇去红都的道路遭白匪追逐为了躲避白匪,斯诺在破晓时提前出发,路上遇见了第一个红军战士——一位在政治保卫局工作姓姚的青年。

姚带领斯诺到了安塞。

在见到安塞赤卫队队长后,斯诺才知道原来一群白匪跟随着斯诺过来,但被赤卫队的人包围攻击,并被俘获了几个人。

而这时,一位清瘦的青年军官用英语向斯诺打招呼,他就是红军指挥员——周恩来。

造反者周恩来欢迎斯诺的到来,给予了斯诺自由活动的诚意,并且亲自替他起草了一个旅程,其中开列着为时共需九十二天的旅程中的各个项目。

《红星照耀中国》名著导读第一篇探寻红色中国一些未获解答的问题斯诺在中国的七年间,关于中国红军、苏维埃和共产主义运动,人们提出过很多很多问题,可是一直得不到令人满意的答案。

所以当1936年6月斯诺得到一个能够亲身进入红区、打破持续9年的新闻封锁的机会时,为了探明事情的真相,他义无反顾地决定这次冒险。

【人物形象】斯诺:求真务实的职业精神,勇敢无畏的冒险精神。

去西安的慢车一天午夜,斯诺登上了去西安的火车。

当时西北天花、霍乱、伤寒、斑疹和鼠疫流行,因此斯诺在出发前在臀部和腿部注射了这些传染病的疫苗。

他的第一个目的地是西安府,并在那拜访了杨虎城将军和省主席邵力子。

在北京一个红军指挥员用隐色墨水为斯诺写了一封介绍信给毛泽东,但是除了这封介绍信以外,斯诺在西北要取得联系,就要到西安府某家旅馆去,等一个自称姓王的先生来访,这位王先生(真名董健吾)会设法给斯诺安排坐张学良的私人飞机去红区。

因为情况有变,最后斯诺只能乘坐东北军到前线的卡车前往。

在汉朝古城遗址等车时,斯诺见到了敌军悬赏五万元首级的共产党人邓发。

【人物形象】邓发:热情活泼、勇敢大胆。

通过红色的大门斯诺岔入一条据说是商贩偷运货物出入苏区的山道进入了无人地带,最后顺利到达延安附近的一个村落,正式进入了红色大门。

在那里,斯诺见到了该地的贫民会主席刘龙火,刘龙火热情款待了他,给他找了一位年轻的向导和一个骡夫前往安塞,并给了他苏区的纸币以便使用。

第二篇去红都的道路遭白匪追逐为了躲避白匪,斯诺在破晓时提前出发,路上遇见了第一个红军战士——一位在政治保卫局工作姓姚的青年。

姚带领斯诺到了安塞。

在见到安塞赤卫队队长后,斯诺才知道原来一群白匪跟随着斯诺过来,但被赤卫队的人包围攻击,并被俘获了几个人。

而这时,一位清瘦的青年军官用英语向斯诺打招呼,他就是红军指挥员——周恩来。

造反者周恩来欢迎斯诺的到来,给予了斯诺自由活动的诚意,并且亲自替他起草了一个旅程,其中开列着为时共需九十二天的旅程中的各个项目。

斯诺心里对这旅程有所保留,可是,结果他花了更多的时间。

斯诺还回顾了周恩来走上革命的历程:早年求学经历、参加学生运动、出国留学、发动国民革命、组织工人罢工、组织广州公社、转入地下活动,九死一生到达陕北的红色新根据地。

在与周恩来的接触中,斯诺渐渐发觉,这位参加并组织过多起革命起义、书生出生的造反者并不是一个狂热分子,而是一位头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验、态度温和的人。

【人物形象】周恩来:平易近人,温和文雅,头脑冷静,善于分析推理,讲究实际经验。

从他为斯诺作的行程规划可以看出,他细心热情,善于计划。

贺龙二三事在前往保安的路上,斯诺听一个红军指挥员李长林介绍了贺龙的革命经历。

贺龙在当时是一个土匪头子,在哥老会中的名声遍及全国。

贺龙在1927年南昌八一起义后才参加共产党,在这以前不久,他还效忠于汪精卫的武汉政府。

但是唐生智等镇压打倒地主的运动,开始著名的“农民大屠杀”后,激起了他的愤怒,贺龙用一把菜刀在湖南建立了苏区。

贺龙还带领红军长征过雪山,与朱德会师。

【人物形象】贺龙:威望高、口才好,英勇善战、有出色军事才能,急躁而又谦虚。

红军旅伴在路上,斯诺了解到与他同行的一批年轻红军投身革命的经历和缘由,对他们团结友爱、严守纪律、乐观积极的精神风貌感到钦佩。

这些年轻红军几乎全都遭遇过人生的悲剧,但是他们却保持着革命乐观主义精神。

第三篇在保安苏维埃掌权人物斯诺到达保安,终于见到了共产党领袖——毛泽东。

在他看来,毛泽东是一个令人极感兴趣而复杂的人。

他有着中国农民质朴纯真的性格,颇有幽默感,喜欢憨笑,天生精明。

他还精通中国旧学,博览群书,对哲学和历史有着深入的研究,有演讲和写作的才能,记忆力异乎常人,专心致志的能力不同寻常,个人习惯和外表落拓不羁,但是对于工作却一丝不苟,他精力过人,不知疲倦,是一个颇有天才的军事和政治战略家。

【人物形象】毛泽东:质朴纯真,博览群书,涉猎广泛,精力过人,天才的军事和政治战略家,同时他又是一个感情深邃,爱军爱民的人。

共产党的基本政策毛泽东指出,当时中国共产党的基本政策是:对外实行反帝政策、对内实行土地革命,实现中国民族独立和民主政治。

此外,毛泽东还回答了斯诺关于“苏维埃是否主张取消不平等条约”“中国是否可能与民主资本主义国家结成反帝的联盟”等问题。

对此,毛泽东表示,那些援助中国或者并不反对中国独立和解放战争的国家,应该请他们同中国保持密切的友好关系,要抗日成功,中国也必须得到其他国家的援助。

论抗日战争在1936年7月16日晚上,斯诺围绕抗日战争的一系列问题采访了毛泽东。

毛泽东认为中国人民能够消耗和打败日本的军队的条件有三个:第一,中国结成抗日民族统一战线;第二,全世界结成抗日统一战线;第三,目前在日本帝国主义势力下受苦的被压迫各国人民采取革命行动。

【人物形象】毛泽东:杰出的军事战略,深刻的政治洞见。

悬赏两百万的首级斯诺参观了红军大学,红军大学校长林彪是一个28岁的指导员,据说他从来没有吃过一次败仗。

红军大学自称有一个班的学员全是老战士,平均年龄是27岁,平均每人有八年作战经验,受过三次伤。

由于“纸荒”而不得不把敌人的传单翻过来当做课堂笔记本使用。

每个学员的教育费用,包括伙食、衣着、一切在校开支,每月不到15银洋,而把那些鼎鼎大名的学员的首级赏格加起来总共却超过200万元。

斯诺被邀请作题为《英美对华政策》的讲话,学员提出了许多让斯诺难以回答的问题。

随后,斯诺又参观了各个教室,了解了红军大学的招生情况。

红军剧社斯诺观看了红军剧社的演出。

节目有三小时,有短剧、舞蹈、歌唱、哑剧,共同的地方主要是两个中心主题:抗日和革命。

这些表演一点也不精致,道具都很简单,但是题材鲜活,演出生气勃勃,风趣幽默,演员和观众打成一片。

演出结束后,斯诺在第二天访问了人民抗日剧社的社长危拱之女士,她把红军剧社的历史向我作了一些介绍。

斯诺认为:在共产主义运动中,没有比红军剧社更有利的宣传武器了,也没有更巧妙的武器了。

第四篇一个共产党员的由来童年斯诺交给毛泽东一大串有关他个人的问题要他回答,为了纠正种种不真实的传说,毛泽东决定将他的生平梗概告诉斯诺。

毛泽东于一八九三年出生于湖南湘潭一个农民家庭里,父亲原是贫农,后来逐渐积累财富成了富农。

毛泽东八岁那年开始在本地一个小学堂读书,一直读到十三岁。

由于老师态度粗暴,他十岁的时候曾经逃过学,体验到了抗议行动的效果。

毛泽东的父亲性情暴躁、吝啬苛刻,由此家里分成了两个党:一党是他父亲,是执政党,一党由毛泽东、母亲、弟弟组成,有时连雇工也包括在内。

在与父亲的矛盾对抗中,毛泽东总结出了斗争经验。

在十三岁后毛泽东便离开了学堂,在家里帮父亲干活。

尽管这样,他还是继续读书,《盛世危言》对其影响深远,也激起了他恢复学业的愿望,父亲不肯,他便离家读书。

长沙暴乱、哥老会的反抗、激进派教师劝人改庙为校等事件的接连发生在毛泽东已有的反抗意识的年轻心灵上,留下了磨灭不掉的影响。

在毛泽东的坚持下,他得以进入湘乡县的一个非常新式的学堂,能够学到自然科学和西学的新学科。

【人物形象】毛泽东:从其成长经历中可见毛泽东从小富有反抗性,也善于斗争,为自己争取合法权益。

热爱读书,有质疑精神,善于思考,积极进步,开始有了一定的政治觉悟和家国意识。

在长沙的日子毛泽东还和斯诺讲述了自己在长沙求学的经历。

由于修筑川汉铁路而兴起了反对外国投资的运动,毛泽东和几位同学在学堂剪去了辫子,并强剪了十几个人的辫子。

为了响应辛亥革命,毛泽东参加了正规军,半年后以为革命已经结束,便退出军队。

毛泽东报名交费了几间学校,但最后都因不满意而离开了。

他决定自己到湖南省立图书馆进行看书自修,就这样度过了极有价值的半年时间。

后来,毛泽东进入了湖南师范学校就读,五年后顺利毕业。

在师范学校,毛泽东的政治思想开始形成,并逐渐团结了一批学生在他的周围,成立了新民学会。

【人物形象】从毛泽东剪辫子、参军的情节可以看出他的革命性特点;从他选择学校及进行自修的情节可以看出他好学进取、富有恒心毅力;从团结周围人的情节可以看出他已经慢慢形成领袖气质。

革命的前奏师范毕业后,毛泽东到了北京,在老师杨昌济的帮助下,获得北京大学图书馆助理员的工作,并参加了哲学会和新闻学会,对政治的兴趣继续增长,思想也越来越激进。

回到长沙后,毛泽东更加直接投身到政治中去,成为学生报纸《湘江评论》的主笔、帮助创办文化书社、前往北京代表新民学会组织反军阀运动、和陈独秀讨论“改造湖南联盟”的计划、领导了一次对军阀赵恒锡当政的省议会的冲击。

从此,毛泽东越来越相信,只有经过群众行动取得群众政治权利,才能保证有力的改革实现。

1920年,毛泽东接触到了《共产党宣言》《阶级斗争》《社会主义史》这三本书,从而建立起对马克思主义的信仰。

红军的成长毛泽东的叙述,已经开始脱离“个人历史”的范畴,所叙述的不再是“我”,而是“我们”了。

毛泽东介绍了红军的“三项纪律八大注意”及红军的游击战术。

中国工农革命委员会成立,毛泽东当选为主席,他在家乡的一些亲人遭到了杀害。

毛泽东还谈了错误的“李立三主义”对苏维埃运动影响,五次反国民党围剿战役的始末。

第五次反围剿过后,红军开始长征,终于在一九三五年十月到达了陕北,扩大了当时在中国大西北的根据地。

毛泽东总结了红军胜利的原因:首先是共产党的正确领导,其次是由于苏维埃人民的基本干部的伟大才能、勇气、决心以及几乎是超人的吃苦耐劳和革命热情。

第五篇长征第五次围剿蒋介石在第五次战役中对红军发动了大约九十万军队,红军在这里能够动员一共十八万正规军,包括所有后备师,它还有大约二十万游击队和赤卫队,但是全部火力却只有不到十万支步枪。

蒋介石采取了新战略,并充分发挥了资源优势、技术装备、现代化作战武器,对红军实行严密的经济封锁,让这次持续一年的战役成了消耗战。

红军在作战中死伤严重。

在瑞金举行的军事会议过后,红军从江西撤出,决定把主力转移到一个新的根据地去,因为进行得极为迅速秘密,在行军好几天后敌人才发现红军已经撤走。

红军撤出江西后,农民赤卫队和游击队仍继续坚持抵抗到底,打后卫战,使主力能够突围远去。

举国大迁移红军粉碎了国民党的四道防线后,挥师北上,深入湖南,开始直捣四川。

蒋介石为了防止红军过长江进入四川,把大量部队从湖北、安徽、江西撤出,匆匆西运,要想切断红军的进军路线。

蒋介石在川贵边境迅速集中兵力封锁去长江的捷径短道,把歼灭红军的主要希望寄托于防止红军渡江上面。

蒋介石下令把所有的渡船撤至北岸焚毁,企图阻止红军渡江。

一营红军悄悄地倒转过方向,强行军一天一夜,像奇迹一样走了80英里,走到了唯一一个没有被焚毁的渡口——皎平渡。

他们穿着缴获的国民党军服,悄悄地解除了国民党驻军的武装。

为了弄到一条船到南岸,红军押着一村长到河边,谎称是国民党的军队到了,需要一只渡船,对岸没有起疑,派了船过来,红军伪装成“南京”部队,不久就在北岸登陆,顺利进入四川境内,并俘虏了国民党的守军。