向量法求空间点到平面的距离教学提纲

- 格式:ppt

- 大小:412.00 KB

- 文档页数:12

《点到平面的距离》讲义在空间几何中,点到平面的距离是一个非常重要的概念,它在解决许多几何问题中都有着广泛的应用。

接下来,让我们一起深入探讨点到平面的距离。

一、点到平面距离的定义点到平面的距离,简单来说,就是指空间中的一个点到一个平面的最短距离。

这个距离是垂直于平面的,并且是点到平面上任意一点的连线中最短的那一条。

想象一下,有一个平面就像一张无限延展的纸,而有一个点在空间中。

从这个点向平面作垂线,垂线段的长度就是点到平面的距离。

二、点到平面距离的求解方法1、向量法如果我们知道平面的法向量以及点的坐标,就可以使用向量法来求解点到平面的距离。

假设平面的方程为 Ax + By + Cz + D = 0,其法向量为 n =(A, B, C),点 P 的坐标为(x₀, y₀, z₀)。

那么点 P 到平面的距离 d 可以通过以下公式计算:d =|Ax₀+ By₀+ Cz₀+ D| /√(A²+ B²+ C²)为了更好地理解这个公式,我们来逐步分析。

首先,Ax₀+ By₀+ Cz₀+ D 表示点 P 到平面的有向距离。

如果这个值是正的,说明点在平面的一侧;如果是负的,说明点在平面的另一侧。

而√(A²+ B²+ C²) 是法向量的模长,将前面的有向距离除以法向量的模长,就得到了点到平面的距离。

2、等体积法当已知几何体的体积以及相关的面积或长度时,可以通过等体积法来求点到平面的距离。

例如,对于一个三棱锥,如果知道它的体积以及底面积,就可以通过体积公式 V =(1/3)Sh (其中 S 是底面积,h 是高,也就是点到平面的距离)来求出点到平面的距离。

3、坐标法在建立了合适的空间直角坐标系后,通过求出点和平面上的点的坐标,然后利用距离公式来计算点到平面的距离。

假设平面上一点 Q 的坐标为(x₁, y₁, z₁),点 P 的坐标为(x₀, y₀, z₀),则点 P 到点 Q 所在平面的距离 d 可以通过以下公式计算:d =√(x₀ x₁)²+(y₀ y₁)²+(z₀ z₁)²|(PQ · n)|/|n|其中,PQ 是点 P 到点 Q 的向量,n 是平面的法向量。

向量法求空间距离说课稿广州市第 78中学 黄涛各位老师:你们好!我是来自广州市第78中学的黄涛。

说课的内容是《向量法求求空间距离》,下面我将从五部分阐述这部分内容。

第一部分:内容分析 1. 设计理念:华罗庚:“把一个比较复杂的问题“退”成最简单最原始的问题,把这最简单最原始的问题想通了,想透了,然后再……来一个飞跃上升”。

牢牢记住学校教材和实际经验二者相互联系的必要性,使学生养成一种态度,习惯于寻找这两方面的接触点和相互的关系。

2. 地位和作用 地位和作用 :空间位置关系转化为数量关系——高考试题中往往在特定的图形环境中测试有关空间角与距离问题,从而达到考查学生空间想象能力和逻辑推理能力以及计算表达能力的目的。

解决这类问题,如果能比较巧妙地建立三维空间直角坐标系,通过将空间几何点、线、面、体的位置关系转化为数量关系,将传统的形式逻辑推理和证明转化为数量计算,即利用向量的方法能化繁为简,化抽象为具体,避免了几何作图,减少逻辑推理,降低了难度. 但向量坐标法求距离作为常规方法仅在高三总复习的教材中阐述,学生对公式仅是机械记忆,未能理解,导致使用出错。

这一节我,在学习完空间向量数量积及其性质和空间距离的定义后补充讲解,为向量坐标法求距离的两节课的第一节,既是对前面章节的拓展,也是下一节的知识铺垫。

3. 课时安排、教学重点难点本内容选取人教版高中数学(必修)第二册(下B)第九章第八节,在学习数量积和空间距离的定义后作为补充。

安排两个课时,第一课时掌握空间向量的射影,距离公式的推导和初步应用;第二课时进行举一反三的巩固练习和方法拓展迁移。

现介绍第一课时。

教学重点难点重点:数形结合,掌握由向量数量积推导距离公式难点:空间向量的投影的理解,空间直角坐标系的建立,求法向量,向量的选取。

4. 教学方法、教学手段采用启发诱导式教学,并结合实践探索,互动教学。

因为要充分体现数形结合,有大量的图形对比引导,以多媒体展示作为黑板板书补充。

空间点到面距离公式向量法好的,以下是为您生成的文章:在咱们学习数学的奇妙世界里,有一个超实用的家伙,那就是空间点到面距离公式向量法!这玩意儿就像是一把神奇的钥匙,能帮咱们轻松打开好多几何难题的大门。

还记得我之前监考的一场考试,有一道题就是关于求空间点到面的距离。

当时大部分同学都愁眉苦脸的,抓耳挠腮,那场面真是让人又着急又觉得好笑。

其实啊,如果他们能把这个向量法给吃透,这道题根本就不在话下。

咱们先来说说这个向量法到底是啥。

简单来说,就是通过向量的运算来求出空间点到平面的距离。

假设平面的法向量为\(\vec{n}\),平面上任意一点为\(P\),要求距离的点为\(Q\),那么点\(Q\)到平面的距离\(d\)就可以用公式\(d = \frac{|\vec{PQ} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}\)来计算。

可别被这一堆字母和符号给吓到啦!咱们来仔细琢磨琢磨。

比如说,有一个平面方程是\(Ax + By + Cz + D = 0\),那它的法向量\(\vec{n}\)就可以表示为\((A,B,C)\)。

给大家举个例子哈。

假设平面方程是\(2x + 3y - z + 5 = 0\),点\(Q(1,2,3)\),咱们在平面上随便找一个点\(P(0,0,-5)\),那\(\vec{PQ} = (-1,-2,8)\)。

平面的法向量\(\vec{n} = (2,3,-1)\)。

接下来算距离,先算\(\vec{PQ} \cdot \vec{n} = (-1)×2 + (-2)×3 + 8×(-1) = -2 - 6 - 8 = -16\),\(|\vec{n}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14}\)。

所以距离\(d = \frac{|-16|}{\sqrt{14}} = \frac{16}{\sqrt{14}} =\frac{8\sqrt{14}}{7}\)。

向量法求空间点到平面的距离(经典实用)

空间点到平面的距离是衡量两个物体之间距离的重要方式。

本文介绍基于向量法求空间点到平面的距离的方法。

关于向量法求空间点(P)到平面(S)的距离,首先,我们要了解的是,平面的方程可以描述为:

Ax+By+Cz+D=0

其中A、B、C、D是常数,x、y和z分别是空间中的点的坐标值。

接下来,利用向量法求解空间点到平面的距离,我们需要得到两个向量,一个是向量NP(由空间点到原点,即(0,0,0)的向量),另一个是平面的法向量N(由平面上任意一点至原点之间的单位向量),由此可知,距离d=|NP*N|/|N|

此外,可以注意到,有时正距离和负距离可以表示一个点到平面的关系。

正距离表示这个点在平面的一边,而负距离表示这个点在平面的另一边。

也就是说,若d>0时,表示点P在平面S的正侧;若d<0时,表示点P在平面S的反侧;当d=0时,代表点P在平面S上。

因此,基于向量法求解空间点到平面的距离需要考虑到空间点和平面法向量,并利用向量积运算计算出距离d,其中,若距离d>0,表示空间点在平面的正侧,若距离d<0,表示空间点在平面的反侧;当d=0时,表示空间点在平面上。

点到平面的距离空间向量求法概述说明以及解释1. 引言1.1 概述在几何学中,计算点到平面的距离是一个常见的问题。

点到平面的距离可以用来描述点与平面之间的物理距离或者代数上的数值关系。

这个问题涉及到利用空间向量进行计算和分析。

本篇文章将详细介绍点到平面的距离空间向量求法,并概述相关定义、计算方法、实例分析以及数学推导和证明。

1.2 文章结构本文分为五个主要部分:引言、正文、实例分析、数学推导和证明以及结论与应用展望。

在引言部分,我们将对文章内容进行概述,并介绍本篇文章的结构安排。

此外,我们还将解释点到平面距离问题的目标和重要性。

在正文部分,我们将详细讨论点到平面距离的定义以及两种常用的计算方法:垂直距离法和投影距离法。

我们将明确这些方法的原理和步骤,并提供具体示例来帮助读者更好地理解和应用这些方法。

在实例分析部分,我们将通过两个实例来对点在平面上和点在平面外两种情况进行深入分析。

通过具体的例子,我们将展示如何根据问题的不同情况选择合适的计算方法,并解释计算过程和结果的含义。

在数学推导和证明部分,我们将回顾基本向量运算、向量投影和正交性质等相关数学知识,并推导出点到平面距离的公式。

这一部分将为读者提供理论基础,并帮助他们更好地理解和应用点到平面距离的求解方法。

最后,在结论与应用展望部分,我们将总结全文内容并讨论关键观点。

同时,我们还将展望点到平面距离求解方法在实际应用中的潜力,并提出进一步研究方向建议。

1.3 目的本篇文章旨在深入介绍点到平面的距离空间向量求法。

通过阐述相关定义、计算方法、实例分析以及数学推导和证明,希望读者能够全面了解该问题背后的原理和应用。

此外,本文还旨在引起读者对于点到平面距离求解方法的兴趣,并为进一步研究提供启示和指导。

2. 正文:2.1 点到平面的距离定义点到平面的距离是指从给定点到平面上的垂直线段的长度。

这个距离可以用空间向量来表示和计算。

2.2 距离计算方法一:垂直距离法通过垂直距离法,我们可以通过点P到平面上任意一点Q所在直线的向量N(法向量)来计算点P到平面的距离。

向量法求空间点到平面的距离教案【教学目标】1.了解空间点到平面的定义和距离的概念;2.掌握使用向量法求解空间点到平面的距离;3.培养学生的逻辑思维和解决问题的能力。

【教学准备】1.教材:高中数学课本;2.工具:黑板、白板、彩色笔等。

【教学过程】一、导入(5分钟)1.教师在黑板上写出“空间点到平面的距离”这个问题,引导学生进行思考和讨论:a.你们见过或听说过空间点到平面的距离吗?b.你们对空间点到平面的距离有什么理解和想法?2.请几名学生发表自己的想法和看法,然后老师进行总结,引入本节课的学习内容。

二、概念解释(10分钟)1.教师向学生解释空间点到平面的定义和距离的概念,给出数学定义和几何解释,并通过图例进行说明。

2.通过讲解和解释后,教师带领学生一起回顾和掌握空间点和平面的基本概念和性质。

三、知识点讲解(20分钟)1.教师先通过几个简单的例题引导学生了解向量法求解空间点到平面的距离的基本思路和方法。

2.教师详细讲解向量法求解空间点到平面的距离的步骤和原理:a.给定空间内的一点P(x0,y0,z0),平面的方程为Ax+By+Cz+D=0;b.过点P作平面的垂线PT,设垂足为T(x1,y1,z1);c.则P点到平面的距离d为向量PT的模长,即d=,PT;d.向量PT的方向为向量n=(A,B,C);e.推出向量PT的坐标表示为PT=(x1-x0,y1-y0,z1-z0);f.由于向量PT与向量n垂直,所以向量PT与向量n的点积为0;g.即(A,B,C)·(x1-x0,y1-y0,z1-z0)=0;h.由此可以求得x1、y1、z1,并代入向量PT的代数表达式,进而得到向量PT的模长,PT;i.则P点到平面的距离d即为,PT。

3.通过几个具体的例题,帮助学生理解和掌握向量法求解空间点到平面的距离的步骤和方法。

四、实践演练(15分钟)1.教师设计几个实际应用的例题,让学生运用向量法求解空间点到平面的距离,并进行计算。

一、教案基本信息1. 向量法求空间距离教案2. 适用课程:高等数学、空间解析几何等3. 教学目标:让学生掌握向量法求空间两点间的距离公式培养学生运用向量知识解决实际问题的能力提高学生对空间几何概念的理解和运用二、教学内容及课时安排1. 第一课时:向量法求空间两点间的距离公式介绍向量的概念回顾空间直角坐标系介绍两点间的向量表示距离公式的推导2. 第二课时:向量法求空间距离的例题讲解与练习利用距离公式解决简单问题引导学生运用向量法解决实际问题课堂练习与讨论3. 第三课时:向量法求空间距离在实际问题中的应用利用向量法求空间直线、平面与其他几何体的距离引导学生运用向量法解决实际工程问题课堂练习与讨论4. 第四课时:向量法求空间距离的拓展与应用空间向量的其他运算向量法在空间解析几何中的应用课堂练习与讨论5. 第五课时:总结与复习回顾本节课的主要内容巩固向量法求空间距离的知识点布置课后作业三、教学方法与手段1. 采用讲授法、案例分析法、讨论法等教学方法,引导学生主动探究、积极思考。

2. 利用多媒体课件、黑板、模型等教学手段,直观展示空间几何图形,帮助学生更好地理解向量法求距离的过程。

四、教学评价1. 课后作业:检查学生对向量法求空间距离公式的掌握程度。

2. 课堂练习:观察学生在实际问题中运用向量法的熟练程度。

3. 学生互评:鼓励学生之间相互讨论、交流,提高解决问题的能力。

五、教学资源1. 教材:高等数学、空间解析几何等相关教材。

2. 多媒体课件:展示空间几何图形,直观地呈现向量法求距离的过程。

3. 模型:用于直观展示空间几何图形,帮助学生更好地理解向量法求距离的概念。

4. 课后作业:提供一定数量的练习题,巩固学生对向量法求空间距离的掌握程度。

六、教学过程设计导入新课通过一个实际问题引入:在空间中,如何计算两点之间的距离?回顾已学的传统方法(如坐标差求和后开方),并提出向量方法作为一种更一般的解决方案。

探究新知介绍向量表示两点间的距离,即使用坐标表示的向量差来求距离。

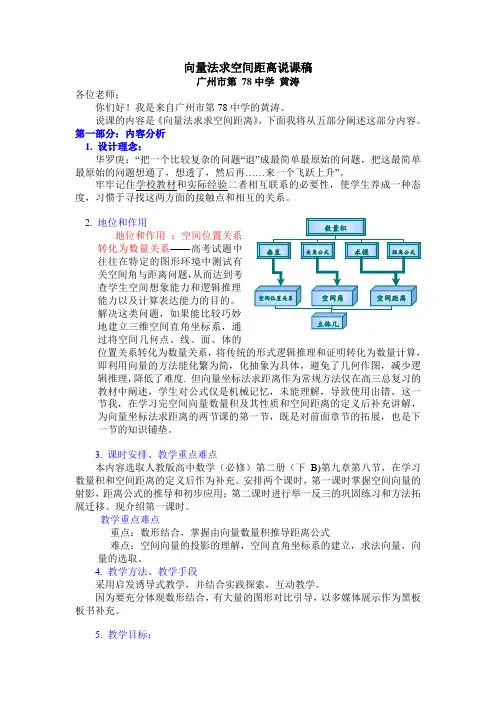

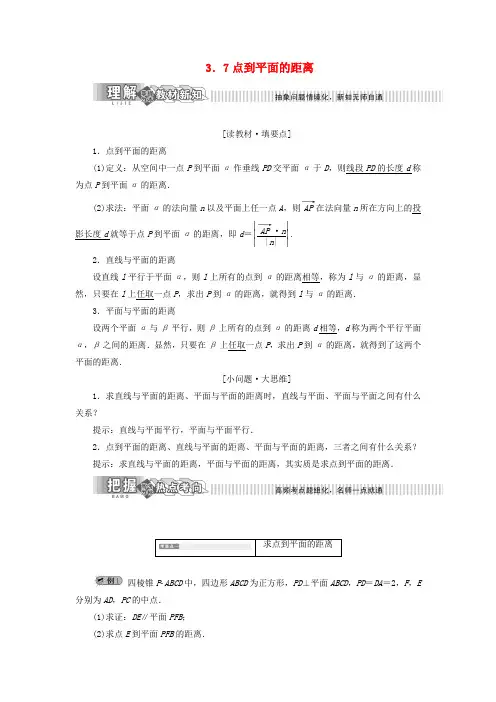

3.7点到平面的距离[读教材·填要点]1.点到平面的距离(1)定义:从空间中一点P 到平面α作垂线PD 交平面α于D ,则线段PD 的长度d 称为点P 到平面α的距离.(2)求法:平面α的法向量n 以及平面上任一点A ,则AP ―→在法向量n 所在方向上的投影长度d 就等于点P 到平面α的距离,即d =⎪⎪⎪⎪⎪⎪AP ―→·n |n |. 2.直线与平面的距离设直线l 平行于平面α,则l 上所有的点到α的距离相等,称为l 与α的距离,显然,只要在l 上任取一点P ,求出P 到α的距离,就得到l 与α的距离.3.平面与平面的距离设两个平面α与β平行,则β上所有的点到α的距离d 相等,d 称为两个平行平面α,β之间的距离.显然,只要在β上任取一点P ,求出P 到α的距离,就得到了这两个平面的距离.[小问题·大思维]1.求直线与平面的距离、平面与平面的距离时,直线与平面、平面与平面之间有什么关系?提示:直线与平面平行,平面与平面平行.2.点到平面的距离、直线与平面的距离、平面与平面的距离,三者之间有什么关系? 提示:求直线与平面的距离,平面与平面的距离,其实质是求点到平面的距离.四棱锥P ABCD 中,四边形ABCD 为正方形,PD ⊥平面ABCD ,PD =DA =2,F ,E分别为AD ,PC 的中点.(1)求证:DE ∥平面PFB ; (2)求点E 到平面PFB 的距离.[自主解答] (1)证明:以D 为原点,建立如图所示的空间直角坐标系, 则P (0,0,2),F (1,0,0),B (2,2,0),E (0,1,1).FP ―→=(-1,0,2),FB ―→=(1,2,0), DE ―→=(0,1,1), ∴DE ―→=12FP ―→+12FB ―→,∴DE ―→∥平面PFB . 又∵DE ⊄平面PFB , ∴DE ∥平面PFB . (2)∵DE ∥平面PFB ,∴点E 到平面PFB 的距离等于点D 到平面PFB 的距离. 设平面PFB 的一个法向量n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·FB ―→=0,n ·FP ―→=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧x +2y =0,-x +2z =0,令x =2,得y =-1,z =1.∴n =(2,-1,1),又∵FD ―→=(-1,0,0), ∴点D 到平面PFB 的距离 d =|FD ―→·n ||n |=26=63.∴点E 到平面PFB 的距离为63.利用空间向量求点到平面的距离的四步骤1.长方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,AB =4,AD =6,AA 1=4,M 是A 1C 1的中点,P 在线段BC 上,且|CP |=2.求点M 到平面AB 1P 的距离.解:建立如图所示的空间直角坐标系,则A (4,0,0),B 1(0,0,4),P (0,4,0),M (2,3,4)设n =(x ,y ,z )是平面AB 1P 的一个法向量,则n ⊥AB 1―→,n ⊥AP ―→, ∵AB 1―→=(-4,0,4),AP ―→=(-4,4,0),∴⎩⎪⎨⎪⎧-4x +4z =0,-4x +4y =0,因此可取n =(1,1,1),由于MA ―→=(2,-3,-4), 所以点M 到平面AB 1P 的距离为 d =|MA ―→·n ||n |=|2×1+-+-3=533,故M 到平面AB 1P 的距离为533 .棱长为1的正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,E ,F 分别为BB 1,CC 1的中点,DG =13DD 1,过E ,F ,G 的平面交AA 1于点H ,求直线A 1D 1到平面EFGH 的距离.[自主解答] 以D 点为坐标原点,建立如图所示的空间直角坐标系. 则E ⎝⎛⎭⎪⎫1,1,12,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1,12,G ⎝⎛⎭⎪⎫0,0,13,D 1(0,0,1),∴EF ―→=(-1,0,0), FG ―→=⎝⎛⎭⎪⎫0,-1,-16.设平面EFGH 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 则n ·EF ―→=0,且n ·FG ―→=0, 即⎩⎪⎨⎪⎧-x =0,y +16z =0,令z =6,可得n =(0,-1,6).又D 1F ―→=⎝⎛⎭⎪⎫0,1,-12,∴d =|D 1F ―→·n ||n |=43737.(1)求直线到平面的距离和平面到平面的距离的实质就是求直线上的点到平面的距离. (2)用向量法求点到平面的距离的关键是正确建系,准确求得各点及向量的坐标,然后求出平面的法向量,正确运用公式求解.2.正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的棱长为1,求平面A 1BD 与平面B 1CD 1间的距离. 解:以D 为原点建立如图所示的空间直角坐标系,则A 1(1,0,1),B (1,1,0),D 1(0,0,1), A 1B ―→=(0,1,-1),A 1D ―→=(-1,0,-1), A 1D 1―→=(-1,0,0).设平面A 1BD 的一个法向量为n =(x ,y ,z ), 则⎩⎪⎨⎪⎧n ·A 1B ―→=0,n ·A 1D ―→=0,⇒⎩⎪⎨⎪⎧y -z =0,-x -z =0,令z =1,得y =1,x =-1, ∴n =(-1,1,1).∴点D 1到平面A 1BD 的距离d =|A 1D 1―→·n ||n |=13=33.∵平面A 1BD 与平面B 1CD 1间的距离等于点D 1到平面A 1BD 的距离,∴平面A 1BD 与平面B 1CD 1间的距离为33.解题高手 多解题 条条大路通罗马,换一个思路试一试如图,已知正方体ABCD A1B 1C 1D 1的棱长为a ,求直线BD 与B 1C 的距离. [解] 法一:连接AC ,交BD 于点O ,则O 为AC ,BD 的中点,取CC 1的中点M ,连接BM 交B 1C 于E ,连接OM ,AC 1,则OM ∥AC 1,过E 作EF ∥OM 交OB 于F ,则EF ∥AC 1,又斜线AC 1的射影为AC ,BD ⊥AC , ∴BD ⊥AC 1,∴EF ⊥BD .同理AC 1⊥B 1C ,EF ⊥B 1C . ∴EF 为BD 与B 1C 的公垂线.∵M 为CC 1的中点,∴△MEC ∽△BEB 1, ∴MC BB 1=ME BE =12. ∵BM =52a ,∴BE =23MB =53a , ∵EF ∥OM ,∴BF BO =BE BM =23,故BF =23OB =23a ,∴EF =BE 2-BF 2=33a . 法二:(转化为直线到平面的距离)BD ∥平面B 1D 1C ,B 1C ⊂平面B 1D 1C ,故BD 与B 1C 的距离就是BD 到平面B 1D 1C 的距离为h ,由VB B 1D 1C =VD 1B 1BC ,即13·34(2a )2h =13·12a 2·a ,解得h =33a . 法三:(转化为两平行平面间的距离)易证:平面B 1D 1C ∥平面A 1BD ,AC 1⊥平面A 1BD ,用等体积法易证A 到平面A 1BD 的距离为33a .同理可知C 1到平面B 1D 1C 的距离为33a ,而AC 1=3a ,故两平面间的距离为33a .即BD 与B 1C 的距离为33a . 法四:(垂面法)如图,∵BD ∥平面B 1CD 1,B 1D 1⊥A 1C 1,B 1D 1⊥OO 1, ∴B 1D 1⊥平面OO 1C 1C .∵平面OO 1C 1C ∩平面B 1D 1C =O 1C ,O 1∈B 1D 1,故O 到平面D 1B 1C 的距离为Rt △O 1OC 斜边上的高,h =OC ·OO 1O 1C=22a ·a 32·a =33a . 法五:(极值法)如图,在B 1C 上取一点M ,作ME ⊥BC 交BC 于E ,过E 作EN ⊥BD 交BD 于N ,易知MN 为BD 与B 1C 的公垂线时,MN 最小.设BE =x ,则CE =ME =a -x ,EN =22x , ∴MN =12x 2+a -x 2=32x 2-2ax +a 2= 32⎝ ⎛⎭⎪⎫x -23a 2+a 23, ∴当x =23a 时,MN min =33a .1.△ABC 中,AB =AC =5,BC =6,PA ⊥平面ABC ,PA =8,则点P 到BC 的距离是( ) A. 5 B .2 5 C .3 5D .4 5解析:在平面ABC 内作AH ⊥BC ,垂足为H ,连接PH , 则PH 即为点P 到BC 的距离.PH =82+42=64+16=4 5.答案:D2.△ABC 中,∠C =90°,点P 在△ABC 所在平面外,PC =17,点P 到AC ,BC 的距离PE =PF =13,则点P 到平面ABC 的距离等于( )A .7B .8C .9D .10解析:点P 在平面ABC 内的射影在∠C 的平分线上,易求d =7. 答案:A3.已知夹在两平行平面α,β内的两条斜线段,AB =8 cm ,CD =12 cm ,AB 和CD 在α内的射影的比为3∶5,则α,β间的距离为( )A. 5 cmB.17 cmC.19 cmD.21 cm解析:设α,β间距离为d ,AB ,CD 在α内的射影长分别为3x,5x ,由⎩⎪⎨⎪⎧d 2+9x 2=64,d 2+25x 2=144,解得d =19.答案:C4.如图,在三棱锥A BCD 中,AC ⊥底面BCD ,BD ⊥DC ,BD =DC ,AC =a ,∠ABC =30°,则C 点到平面ABD 的距离是________.解析:设C 到平面ABD 的距离为h ,则由V C ABD =V A BCD 得,13S △ABD ·h =13S△BCD·AC ,即13×12×BD ·CD ·AC =13×12BD ·AD ·h , 解得h =155a . 答案:155a5.如图,等边三角形ABC 的边长为4,D 为BC 中点,沿AD 把△ADC 折叠到△ADC ′处,使二面角B AD C ′为60°,则折叠后点A 到直线BC ′的距离为________.解析:取BC ′中点E ,连接AE ,DE ,则AE ⊥BC ′,DE ⊥BC ′, ∵BD ⊥AD ,CD ⊥AD , ∴BD ⊥AD ,C ′D ⊥AD ,∴∠BDC ′即为二面角B AD C ′的平面角, ∴△BDC ′为正三角形, 即|AE |为A 到BC ′的距离,Rt △AEB 中,|AE |=|AB |2-|BE |2=15. 答案:156.设A (2,3,1),B (4,1,2),C (6,3,7),D (-5,-4,8),求D 到平面ABC 的距离.解:设平面ABC 的法向量n =(x ,y ,z ), ∵n ·AB ―→=0,n ·AC ―→=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧x ,y ,z ,-2,=0,x ,y ,z,0,=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2x -2y +z =0,4x +6z =0⇒⎩⎪⎨⎪⎧x =-32z ,y =-z .令z =-2,则n =(3,2,-2). ∴cos 〈n ·AD ―→〉=-+--2×732+22+-2·-2+-2+72,∴点D 到平面ABC 的距离为d =|AD ―→|·|cos〈n ·AD ―→〉|=4917=491717.一、选择题1.三个平面两两垂直,它们的三条交线交于一点O ,点P 到三个平面的距离之比是1∶2∶3,PO =214,则点P 到这三个平面的距离分别是( )A .2,4,6B .4,8,12C .3,6,9D .5,10,15解析:将P 点到三个平面的距离k,2k,3k 看作是一个长方体的长、宽、高,而PO 为其对角线,则PO 2=k 2+(2k )2+(3k )2,解得k =2, ∴P 点到这三个面的距离分别是2,4,6. 答案:A2.正方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,棱长为a ,设点C 到平面ABC 1D 1的距离为d 1,D 到平面ACD 1的距离为d 2,BC 到平面ADD 1A 1的距离为d 3,则有( )A .d 3<d 1<d 2B .d 1<d 2<d 3C .d 1<d 3<d 2D .d 2<d 1<d 3解析:易求d 1=22a ,d 2=33a ,d 3=a . 答案:D3.已知直二面角αl β,点A ∈α,AC ⊥l ,C 为垂足,B ∈β,BD ⊥l ,D 为垂足,若AB =2,AC =BD =1,则D 到平面ABC 的距离等于( )A.23B.33C.63D .1解析:设点D 到平面ABC 的距离等于h . 依题意得,AC ⊥β,AC ⊥BC ,BC =AB 2-AC 2=3,CD =BC 2-BD 2= 2.由V D ABC =V A DBC 得, 13S △ABC ×h =13S △DBC ×AC , 13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×1×3×h =13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×2×1×1, 由此解得h =63,即点D 到平面ABC 的距离等于63. 答案:C4.如图,正方体的棱长为1,C ,D ,M 分别为三条棱的中点,A ,B 是顶点,那么点M 到截面ABCD 的距离是( )A.23B.63C.13D.66解析:设点M 到ABCD 的距离为h ,连接AC ,AM ,作CF ⊥AB ,垂足为F ,连接CM , 则V C ABM =V M ABC ,V C ABM =13S △ABM ×CM =13×14×1=112,又V M ABC =13×12×AB ×CF ×h =13×12×2×322×h =h4,则由h 4=112,得h =13.答案:C 二、填空题5.∠BAC 在平面α内,PA 是α的斜线,若∠PAB =∠PAC =∠BAC =60°,PA =a ,则点P 到α的距离为________.解析:作PO ⊥α于O .由∠PAB =∠PAC ,可知AO 平分∠BAC , 作OC ⊥AC 于C ,连接PC , 则PC ⊥AC ,PA =a ,AC =12a ,于是AO =ACcos 30°=33a ,∴PO =PA 2-AO 2=63a . 答案:63a 6.在长方体ABCD A 1B 1C 1D 1中,底面是边长为2的正方形,高为4,则点A 1到截面AB 1D 1的距离为________.解析:如图所示,设A 1C 1∩B 1D 1=O 1, ∵B 1D 1⊥A 1O 1,B 1D 1⊥AA 1, ∴B 1D 1⊥平面AA 1O 1,故平面AA 1O 1⊥平面AB 1D 1,其交线为AO 1,在平面AA 1O 1内过点A 1作A 1H ⊥AO 1于H ,则易知A 1H 的长即是点A 1到平面AB 1D 1的距离. 在Rt △A 1O 1A 中,A 1O 1=2,AO 1=A 1O 21+AA 21=32,由A 1O 1·A 1A =A 1H ·AO 1,可得A 1H =43.答案:437.如图,正方体ABCD A1B 1C 1D 1的棱长为1,O 是底面A 1B 1C 1D 1的中心,则O 到平面ABC 1D 1的距离为________.解析:连接A 1D 交AD 1于E . 则A 1D ⊥AD 1,A 1D ⊥AB , ∴A 1D ⊥平面ABC 1D 1,∴A 1E 为A 1到平面ABC 1D 1的距离,A 1E =12A 1D =22, ∵O 为A 1C 1的中点,∴O 到平面ABC 1D 1的距离等于A 1E 的12,∴d =12A 1E =24. 答案:248.已知平面α∥β,且它们之间的距离为d ,给出以下命题:①若直线a ⊂α,则a 到β的距离也为d ;②若直线b ∥β,且b 到β的距离为d ,则b ⊂α;③若平面γ∩α=l 1,γ∩β=l 2,则l 1与l 2间的距离的取值范围为[d ,+∞); ④若平面γ∥α,γ∥β,且α与γ的距离为d 1,β与γ的距离为d 2,则d 1+d 2=d .其中假命题有________.(填写序号).解析:∵a ⊂α,∴α上任意一点即为α内的一点,它到平面β的距离就是α与β间的距离,故命题①为真命题;当平面α与直线b 在平面β的两侧时,也可以有b ∥β且b 与β的距离为d ,这时b ⊄α,故命题②为假命题;当γ⊥α与β相交时,l 1与l 2间的距离为d ,而当γ与α,β相交且不垂直时,l 1与l 2间的距离大于d ,由此可知命题③是真命题;当γ平面夹在α与β之间时,有d 1+d 2=d ,但当γ不夹在α与β之间时,d 1+d 2≠d ,故命题④为假命题.综上所述,假命题为②④.答案:②④三、解答题9.正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的棱长为2,E ,F ,G 分别是C 1C ,D 1A 1,AB 的中点,求点A 到平面EFG 的距离.解:如图,建立空间直角坐标系D 1xyz ,则A (2,0,2),E (0,2,1),F (1,0,0),G (2,1,2),所以EF ―→=(1,-2,-1),EG ―→=(2,-1,1),GA ―→=(0,-1,0).设n =(x ,y ,z )是平面EFG 的法向量,则由n ⊥EF ―→,n ⊥EG ―→,得x -2y -z =0,2x -y +z =0,从而x =y ,所以可取n =(1,1,-1),所以GA ―→在n 上射影的长度为|GA ―→·n ||n |=|-1|3=33,即点A 到平面EFG 的距离为33. 10.正方体ABCD A 1B 1C 1D 1的棱长为4,M ,N ,E ,F 分别为A 1D 1,A 1B 1,C 1D 1,B 1C 1的中点,求平面AMN 与平面EFBD 间的距离.解:以D 为原点,DA ,DC ,DD 1所在直线为x ,y ,z 轴建立直角坐标系,则A (4,0,0),M (2,0,4),B (4,4,0),E (0,2,4),F (2,4,4),N (4,2,4),从而EF ―→=(2,2,0),MN ―→=(2,2,0),AM ―→=(-2,0,4),BF ―→=(-2,0,4),∴EF ―→=MN ―→,AM ―→=BF ―→,∴EF ∥MN ,AM ∥BF ,∴平面AMN ∥平面EFBD .设n =(x ,y ,z )是平面EFBD 的法向量,从而⎩⎪⎨⎪⎧ n ·EF ―→=0,n ·BF ―→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧ 2x +2y =0,-2x +4z =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧ x =2z ,y =-2z .取z =1,得n =(2,-2,1),由于AB ―→=(0,4,0),所以AB ―→在n 上的投影长度为|n ·AB ―→||n |=83. 即平面AMN 与平面EFBD 间的距离为83.精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。

空间向量点到平面距离

空间向量点到平面距离是研究平面非点元素距离空间点元素之间的距离。

这里提出的问题是,给定空间上的一个向量点P,如何求出它到一个平面所

有点之间的距离?

首先,我们需要将空间中的向量点和平面抽象出来,把它们分开来。

空

间向量点由其位置描述,这里用三维空间的坐标表示,即P(x,y,z)。

而平面用其一般式来表示:Ax + By + Cz + D = 0 其中,A、B、C、D为常量。

接下来,根据数学公式,我们可以求出空间向量点到平面距离:

距离 = |Ax+By+Cz+D|/sqrt(A**2+B**2+C**2)

即,距离 = |Ax+By+Cz+D|/平面法向量的模。

最后,我们就可以通过上面的公式计算出空间向量点P到任意平面的距离。

这样就可以解决空间向量点到平面的距离的问题了。

向量法求空间距离教案第一章:向量概念回顾1.1 向量的定义1.2 向量的表示方法1.3 向量的基本性质1.4 向量的运算规则第二章:空间直角坐标系2.1 空间直角坐标系的定义2.2 坐标轴之间的夹角2.3 点的坐标表示方法2.4 向量在坐标系中的表示第三章:向量坐标的计算3.1 向量坐标的定义3.2 向量坐标的计算方法3.3 向量坐标的几何意义3.4 向量坐标的运算规则第四章:空间两点间的距离4.1 空间两点间的距离定义4.2 空间两点间的距离计算方法4.3 空间两点间的距离公式推导4.4 空间两点间距离的特殊情况第五章:向量法求空间距离5.1 向量法求空间距离的定义5.2 向量法求空间距离的步骤5.3 向量法求空间距离的应用实例5.4 向量法求空间距离的扩展练习第六章:空间向量的加法与减法6.1 空间向量加法的定义与性质6.2 空间向量减法的定义与性质6.3 空间向量加法与减法的几何意义6.4 空间向量加法与减法的运算实例第七章:空间向量的数乘7.1 空间向量数乘的定义与性质7.2 空间向量数乘的几何意义7.3 空间向量数乘的运算规则7.4 空间向量数乘的应用实例第八章:空间向量的点积与叉积8.1 空间向量的点积定义与性质8.2 空间向量的叉积定义与性质8.3 空间向量的点积与叉积的几何意义8.4 空间向量的点积与叉积的运算规则第九章:空间距离的向量法应用9.1 空间点到直线的距离9.2 空间点到平面的距离9.3 空间两直线间的距离9.4 空间两平面间的距离第十章:综合练习与拓展10.1 综合练习题10.2 综合练习题答案解析10.3 向量法求空间距离的拓展应用10.4 向量法求空间距离的拓展练习题重点和难点解析一、向量概念回顾补充说明:向量是具有大小和方向的量,它可以用箭头表示。

向量的基本性质包括相等、相反、倍数等,向量的运算规则包括加法、减法和数乘等。

二、空间直角坐标系补充说明:空间直角坐标系是由三个相互垂直的坐标轴组成的,每个点在坐标系中都可以表示为一个有序实数对。

向量法求空间点到平面的距离一、向量法求空间点到平面的距离在工程技术领域,空间点到平面的距离是一个非常重要的概念。

它涉及到很多实际问题,如建筑设计、机械设计等。

为了解决这个问题,我们需要运用向量法。

本文将从理论和实践两个方面来探讨向量法求空间点到平面的距离的方法和应用。

我们来了解一下向量法的基本原理。

向量法是一种通过计算向量的数量积来求解问题的数学方法。

在求空间点到平面的距离时,我们需要先找到空间点的坐标和平面的方程。

然后,根据向量法的原理,计算空间点到平面的距离。

接下来,我们将详细介绍向量法的具体步骤。

我们需要找到空间点的坐标和平面的方程。

空间点的坐标通常用(x, y, z)表示,而平面的方程可以用Ax + By + Cz + D = 0表示。

其中,A、B、C是平面的法向量,D是平面方程中的常数项。

在得到了空间点的坐标和平面的方程后,我们就可以开始计算空间点到平面的距离了。

具体步骤如下:1. 计算空间点到平面上的任意一点的向量。

这个向量的坐标为(x2 x1, y2 y1, z2 z1)。

2. 计算这个向量与平面法向量的点积。

点积公式为:(x2 x1) * A + (y2 y1) * B + (z2z1) * C。

3. 将点积的结果除以平面法向量的模长乘以法向量的模长。

这样就得到了空间点到平面的距离。

二、向量法求空间点到平面的距离的应用向量法求空间点到平面的距离在工程技术领域有着广泛的应用。

下面,我们通过几个实例来说明这一点。

1. 在建筑设计中,设计师需要确定一个建筑物的结构是否稳定。

这时,他们可以利用向量法求出建筑物的关键部位到支撑结构的距离。

如果距离小于一定值,那么建筑物的结构就是稳定的;反之,则需要进行调整。

2. 在机械设计中,工程师需要确定一个零件的位置是否合适。

这时,他们可以利用向量法求出零件到其他部件的距离。

如果距离合适,那么零件就可以安装在这个位置;否则,就需要重新设计。

3. 在地理信息系统(GIS)中,研究人员需要分析地表地形的高度变化。

向量法求空间点到平面的距离在我们日常生活中,平面和空间的关系总是让人觉得神秘而又有趣。

想象一下,你在大街上,目光穿越人群,最终停留在那座高楼大厦上。

平面和空间的交织,就像是一首优美的乐曲,和谐而又丰富。

今天,我们要聊聊一个特别的主题,空间点到平面的距离,特别是用向量法来求解。

这听起来复杂,但其实可以轻松理解。

一、向量的基本概念1.1 向量的定义向量,其实就是一个既有大小又有方向的量。

我们生活中常常接触到,比如一辆车的行驶方向,或者风的吹动方向。

想象一下,你在海边,感受到海风吹来的那一刻,风的强度和方向就构成了一个向量。

简单来说,向量就像是生活中的指南针,指引着我们前行。

1.2 向量的表示在数学里,向量一般用字母表示,比如 \(\vec{A}\),而它的具体数值可以用坐标来表示。

比如说,三维空间里的一个点,记作 \((x, y, z)\),就是它的坐标。

你可以想象这个点在空间中像一颗小星星,闪烁着自己的光芒。

二、平面的方程2.1 平面的标准方程平面在空间中有着不同的表达方式,最常见的就是平面的标准方程:\(Ax + By + Cz + D = 0\)。

这里的\(A\)、\(B\)、\(C\)是平面的法向量的分量,\(D\)是常数项。

这个方程就像是平面的一张名片,清晰地展示了它的特性。

2.2 法向量的意义法向量在这里起着至关重要的角色。

它就像是平面的守护者,垂直于平面,指向外部。

想象一下,法向量就像是一根长矛,扎根于平面,朝向天空。

这个方向是我们求距离的关键。

2.3 平面与空间点的关系当我们谈到空间点与平面的关系时,不妨想象一个小球在空中游荡,它随时可能落到平面上。

这个点到平面的距离,就是我们需要计算的目标。

这个距离,像是小球与平面之间的一条纽带,连接着两者。

三、空间点到平面的距离计算3.1 公式推导计算距离的公式很简单:假设空间点的坐标为\((x_0, y_0, z_0)\),那么到平面的距离\(d\)可以通过以下公式计算:\[d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}\]这段公式像是数学的魔法,让我们能够准确地测量距离。