中国当代建筑师作品案例分析

- 格式:pptx

- 大小:13.07 MB

- 文档页数:35

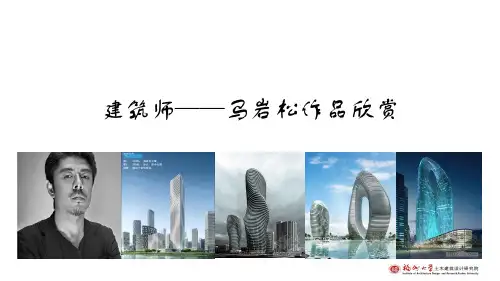

中国当代建筑师解读——浅看马岩松和他的MAD 师承扎哈,亦有库哈斯的传统,在35岁之前就能成名的建筑鬼才小生,疯狂、大胆、不羁,独具一格的设计理念和方式背后,是一双长着想象力的巨大翅膀。

语不惊人言不休的气势,但他说的有理,研究他建成与未建成的每个作品之后,会发现,在那些前卫的形式背后,有着他对过去、现在和未来建筑很率直的哲学心态。

这种另类作风难免有所争议,但我们不得不佩服这位小生在外来的成名膨胀之背后,总有着一个清醒的逻辑,能独善其身,能自圆其说,而且还是说得有理。

当已步入古稀之年的北京胡同里出现巨大的金属泡泡,如同水滴一样的散落,看上去就好像是未来的梦幻世界,面对这样一种超前的想象,不敢说是好,还是不好。

传统是一种严谨的秩序,是历史的财富,但是陈旧的建筑,混乱的搭建,邻里关系的变迁,让过去城市中的细胞逐渐衰退而滥用,必然需要注入一种新的生命力,才不致让这笔财富失去其价值。

这些看上去来自外太空的小生命体,光滑的金属曲面折射着院子里古老的建筑以及树木和天空。

让历史、自然和未来并存于一个梦幻的世界里,是一种城市理想,是想把北京的古城和每个人的梦想连接在一起。

这至少激发了我们跳出一种定势的思维去思考未来城市的目标与定位。

在对待中国传统文化的态度及方式上,马岩松说:“我喜欢历史,也喜欢中国传统。

中国的传统实际上应该是中国的创造力,它们的核心是创新。

在中国传统文化中,有许多实例都表明了人们对新技术和新创造的渴望。

我把这种对创新的渴望,理解成一种中国传统。

我从来不会从一种传统形式上寻找答案。

”所以,看MAD的作品,我们可以感受对于现代主义的批判和反思,是一场革命。

在北京CBD上的浮游之岛、空中之城的未来实践中,就很明显地对现代主义所提倡的“机器美学”和“垂直城市”等传统立场质疑,认为未来的中国高密度大都市更需要的是一种自由的连续,而不是分割,更不是简单地追求高度,将数字工作站、多媒体商业中心、独立飞行停泊站、剧场、餐厅、公园、旅馆、图书馆甚至人工湖等城市功能相混合,以一种水平关系设置,将垂直城市软化并连接起来。

中国当代建筑师解读——张永和及其非常建筑工作室作为中国当代建筑界的海归派元老级人物,张永和在2000年第七届威尼斯国际建筑展上的亮相,带领了中国当代建筑正式登上了国际建筑舞台,他和他的非常建筑是上个世纪90年代的拓荒者。

但有人认为,非常建筑的设计,在外观上没有那种给人视觉带来冲击的形式,缺少一种应该有的个人风格。

对于这个的解释,西方评论家在评论崔健时说过,他最大的贡献不在于他的作品有多么重要,是他在不断地扩展摇滚乐在中国意识形态中的空间。

而张永和的非常建筑最大的贡献也不在于他的作品有多么重要,而是他在不断扩展实验建筑在中国建筑产业中的空间。

对于张永和的评价,需要把他纳入到所涉及的多重工作中去把握。

他所起步的阶段正好是文革一段荒凉的时代之后,资本主义市场经济逐步全球化,亚太地区经济繁荣加剧,条件促使了新一代的建筑师开启建筑创作的新视野。

受到西化思想的熏陶,又对中国的传统及当代文化保持着浓厚的兴趣,他通过实实在在的建筑实验研究,探索着中国当代建筑的道路。

起初的张永和,着眼的是建筑空间的思考,还属于空想阶段。

《非常建筑》中讲到自行车与建筑的空间移位,讲到电影与建筑的空间叙事,都是跨领域的发散思考,就好像一个能有所为的艺术家童年的丰富想象经验。

他的这种自我思维打开的方式,可以让一个建筑设计者逐渐培养起对自身经历和生活环境的敏锐与洞察力,对生活深入细致的观察,和对人们活动每一个细节及其意义的研究来体察环境与人之间的相互关系。

这些都是纯概念。

从这些概念中我们可以感知,张永和的建筑是从生活的经历和感受出发,在他的设计中没有过多抽象的定义。

而后,概念与建造得以实现。

席殊书屋的设计中,自行车与书架拼贴而成的“书车”,是街上车流在书店中的延续,赋予了书店一定的城市性。

书车为背靠背的双层书架,与原建筑的墙体厚度相同,又成为了活动的书墙,任意转换它们的位置可以获得书店内空间的变化,这样空间的灵活性就模糊了基地小的局限。

高层建筑设计案例分析在当今城市发展的进程中,高层建筑如雨后春笋般涌现,它们不仅是城市天际线的重要组成部分,更承载着人们对于居住、工作和生活的各种需求。

接下来,让我们一同深入分析几个具有代表性的高层建筑设计案例。

案例一:上海中心大厦上海中心大厦是一座位于上海陆家嘴金融贸易区的超高层摩天大楼。

它的设计独特,融合了多种创新元素。

从外观上看,其螺旋式上升的造型不仅极具视觉冲击力,还能有效降低风阻。

这种独特的外形设计并非仅仅为了美观,更是基于对风荷载的深入研究和计算。

通过模拟风洞实验,设计师确定了这种螺旋形态能够减少大楼在强风中的摇晃,提高了结构的稳定性和安全性。

在功能布局方面,上海中心大厦充分考虑了不同使用人群的需求。

底部楼层设置了商业空间,吸引了众多高端品牌入驻,为周边居民和上班族提供了丰富的购物和休闲选择。

中间楼层则主要为办公区域,配备了先进的智能化办公设施,满足了各类企业的办公需求。

而顶部楼层则设计了观光平台和高级酒店,游客可以在这里俯瞰整个上海的壮丽景色,享受高品质的服务。

在绿色节能方面,上海中心大厦也有出色的表现。

大厦采用了双层幕墙系统,外层幕墙为玻璃,内层幕墙为铝板,中间形成的空气腔可以有效地隔热和保温,降低了空调系统的能耗。

此外,大厦还安装了太阳能光伏发电板和雨水收集系统,为大楼提供部分电力和非饮用用水,减少了对外部能源和水资源的依赖。

案例二:迪拜哈利法塔迪拜哈利法塔是目前世界上最高的建筑,其高度达到了 828 米。

哈利法塔的设计灵感来源于沙漠之花蜘蛛兰。

它的建筑外形简洁流畅,线条优美。

整个建筑的立面采用了玻璃和金属板材相结合的方式,在阳光的照耀下熠熠生辉,展现出独特的魅力。

在结构设计上,哈利法塔采用了一种创新的“扶壁核心”结构体系。

这种结构体系由钢筋混凝土核心筒和外部的钢结构框架组成,能够有效地抵抗风力和地震力的作用。

为了确保大楼的稳定性,工程师还在大楼的底部设置了巨大的基础,将大楼的重量均匀地分布在地基上。

王澍三合宅案例分析

在四方当代艺术湖区内,坐落着一座由中国著名建筑师王澍设计的“三合宅”,这个三面围合一面开敞的建筑,在空间上是内聚和封闭性的,在形态上保持建筑与空间的连续性,这种连续性不仅在于建筑本身,也体现在建筑与城市的关系上,是设计者对于“中国房子”范型的一次具体的操作。

它的显现与修正来源于具体的功能与构造问题的思考,例如屋面的做法,为了解决雨水的排泄,双曲面就是一种自然的选择,在这里,造型的考虑是次要的。

在周围环境映衬下的“三合宅”房子的基本状态“睡着了”,建筑师引入了“席居”的生活制度。

房子与居者同为“梦游者”。

空间形态与人的身体做缓慢、沉重、颠簸着的却没有中断的移动。

房子中间围着一方浅池,水波、睡者、房子互相荡漾。

温暖的目光看着周围世界的流衍。

混凝土屋顶下的侧入口材料方面使用了产自苏州的水磨清砖贴

面以及切割打磨的大青砖等传统材料。

整体呈现了和谐自然的一派禅境。

当代设计作品案例分析

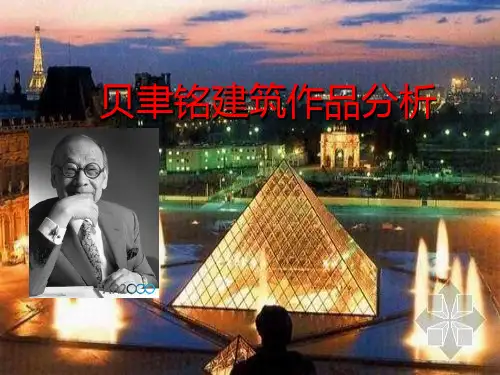

中国当代建筑师作品案例分析贝聿铭人物介绍·贝聿铭,美籍华人建筑师,1983年普利兹克奖得主,也是第一位获得普利兹克奖华人建筑师,被誉为“现代建筑的最后大师”贝聿铭的建筑特点·让光线来作设计建筑造型和所处环境自然融合作品多以几何化出现主要设计作品1974年国家美术馆东馆华盛顿1979年肯尼迪图书馆波士顿1981年摩根大楼得克萨斯州休斯敦1982年香山饭店中国北京实验室麻州波土顿1989年卢浮宫玻璃金字塔法国巴黎1990年德国历史博物馆新翼德国柏林1995年中国银行总行大厦北京1996年美秀美术馆日本滋贺县甲贺市2006年苏州博物馆新馆中国江苏苏州2004年中国驻美大使馆华盛顿特区2006年澳门科学馆中国澳门2008年伊斯兰艺术博物馆卡塔尔多哈早期的作品有密斯的影子又不同于密斯以混凝土为主早期代表作肯尼迪纪念图书肯尼迪图书馆肯尼迪图书馆位于波士顿港口地顷38公基地分析由几何图形的组合,个圆台形体,个似长方形,似三角形的竖体个横长条体。

建筑主体上有一块大面积突出的黑色玻璃幕墙,镶嵌在全白建筑正面上,整座建筑造型独特简洁反差分明建筑是大块面的交接和穿插,深色的玻璃幕墙和白色的墙体形成虚实对比,追求体平行感通那网大河网互动社区贝聿铭后期作品着重创造社区意识和社区空间建筑融合自然的空间观念光与空间的结合代表作香山饭店、香港中国银行、日本美秀美术馆、巴黎罗浮宫玻璃金字塔。

建筑设计案例分析1. 简介建筑设计是一项综合性的工作,要求设计师在满足功能需求的同时,还要兼顾美学和可持续性等因素。

本文将对一些成功的建筑设计案例进行分析,从中提取出设计师的技巧和经验,为读者提供启示和借鉴。

2. 案例一:The Gherkin(瓜片大厦)The Gherkin是伦敦市中心的一座标志性摩天大楼,其建筑设计由Norman Foster负责。

该建筑采用了与传统摩天大楼截然不同的独特形状,呈现出葫芦状外观,因此得名“瓜片大厦”。

设计亮点:- 独特的形状:建筑的柱状外观优化了通风和自然采光,减少了能源消耗。

- 高效的空间利用:瓜片大厦设计了一系列空中花园和景观露台,为办公区域提供了舒适的户外空间,增加了员工的工作满意度。

- 灵活的使用:该建筑还有丰富的公共和商业空间,为城市居民和游客创造了一个多功能的场所。

通过分析这个案例,我们可以看到设计师通过形状、空间利用和功能灵活性等方面的创新,成功地将一座摩天大楼打造成了一个城市里的地标建筑。

3. 案例二:Sustainable School(可持续的学校)可持续建筑不仅在现代设计中越来越重要,而且在教育领域也有着重要的应用。

Sustainable School是一座位于荷兰的学校,由LIAG Architects设计并注重可持续性。

设计亮点:- 绿色能源:学校利用太阳能发电系统和地热能系统,实现了全面使用可再生能源。

- 自然通风和采光:设计师通过合理的窗户布局和通风设备,最大限度地利用自然光和自然风,减少了对人工灯光和空调的依赖。

- 可回收材料:该建筑采用了可回收材料,减少了对资源的消耗和浪费。

这个案例展示了在教育领域中如何通过建筑设计来实现可持续性的目标。

这座可持续的学校为学生提供了一个健康、环保和舒适的学习环境。

4. 案例三:The Shard(碎片大厦)The Shard是伦敦最高的建筑之一,也是一座多功能的建筑。

设计师Renzo Piano通过结合商业、住宅、酒店和办公空间,在城市中心创造了一个综合性的建筑体。

建筑作品分析(推荐五篇)第一篇:建筑作品分析在济南市区东部,历城区洪楼广场北侧,有一座教堂,它不仅是华北地区规模最大的天主教堂,也是中国三大著名天主教堂之一,这就是洪楼教堂,全称为洪家楼耶稣圣心主教座堂。

因其建筑雄伟、规模庞大,洪楼教堂已经成为济南文化带的一个重要象征,也为中国近代宗教建筑添上了浓墨重彩的一笔。

观其形态,穹顶高塔冷然傲立,仿佛从中世纪油画中走出的一抹瑰丽倩影,尽管青灰色外衣已经傍身百年,却是愈显庄严肃穆。

岁月无损它的美,时光积淀了它沉静悠然的仪态,它就这样静静伫立在喧嚣都市中,为浮躁的心提供一处栖息之地。

有人说,原汁原味总是最好的,比如漂洋过海的唐人街,改良后的西式快餐,终究失了韵味,而在中国这样一个融合能力极强的国度,舶来品却是极易被同化,这时候坚持真我最是可贵。

如今的济南俨然是一个现代化大都市,摩天楼、玻璃墙,建筑总是少了自己的特色。

于是,完美呈现了西方哥特建筑风格的洪楼教堂就像一缕春风拂过干涸的心湖,给人以视觉上的先行享受。

洪楼教堂为双塔哥特式建筑,始建于1901年,建成于1904年,与世界闻名的坎特伯雷大教堂、巴黎圣母院、夏特尔大教堂和威斯敏斯特大教堂极为相像。

作为典型的哥特式建筑,洪楼教堂结构合理,细部处理精细,给人精雕细琢、富丽堂皇之感。

教堂双塔接近60米,顶部十字架高耸入云,大有接天飞升、穷尽奥义之态。

然而走近细看,大众网记者发现,这样一座典型建筑中却又于细微处体现着中国元素:教堂主厅屋顶的中国传统小黑瓦、中门两侧的石雕龙头、教堂内部穹顶与石柱相接处的国画纹饰……然而,中西结合的元素并未使它显得突兀,反而加重了这份美感:黑瓦青墙演绎出一派端庄素雅,龙目圆睁、龙嘴大张的雕刻尽显古典沉淀,而高山流水、松鹤延年的国画也承载了人类的美好寄愿。

拜伦诗中说,你哭,似一朵紫罗兰上垂露,你笑,赛过蓝宝石的火焰,无论欢乐哀愁、西式国风,洪楼教堂都有它独特的美。

黎巴嫩诗人纪伯伦在诗歌《美》中,对美做了终极定义:无法形容你的美,因为你本身就是美,而站在午后金色阳光下的洪楼教堂则很好地诠释了这段诗句。