建筑师王树作品总体介绍

- 格式:ppt

- 大小:6.07 MB

- 文档页数:30

王澍建筑之根初探【摘要】王澍是中国当代著名建筑师,其建筑作品以注重当地文化和环境的融合而著称。

本文将从王澍建筑风格特点、建筑作品赏析、建筑思想与理念、对当代建筑的启示以及未来发展展望等方面对其进行初探。

通过对其作品的分析和思考,可以看出王澍建筑风格独特,具有深厚的文化底蕴,对当代建筑产生了积极的影响。

在未来的发展中,王澍建筑有望继续引领建筑行业向着更加可持续和环保的方向发展。

王澍建筑之根初探,让我们更加深入地了解和思考现代建筑的多样性和价值,同时也体现了王澍建筑在现代社会中的重要性和意义。

【关键词】王澍建筑风格、特点、影响、作品赏析、建筑思想、理念、当代建筑启示、未来发展展望、总结、思考、价值、意义。

1. 引言1.1 王澍建筑之根初探王澍是中国当代知名建筑师,他以其独特的设计理念和风格在建筑界备受瞩目。

本文旨在对王澍的建筑之根进行初探,探讨他的建筑作品背后的核心思想和原则。

王澍建筑之根初探,不仅是对他个人艺术探索的总结,也是对当代建筑发展的一种启示。

通过深入研究王澍的建筑之根,可以更深刻地理解他的作品背后所蕴含的文化内涵和审美观念。

王澍建筑之根初探,将从不同角度解读王澍的建筑哲学,探讨他对建筑的独特见解和贡献,为读者呈现一个全面而深入的了解。

通过对王澍建筑之根的初步探讨,可以更好地领略他的独特魅力和建筑风格,为今后更深入的研究奠定基础。

2. 正文2.1 王澍建筑风格特点及影响王澍的建筑风格特点主要体现在以下几个方面:一、回归本源:王澍的建筑注重回归自然,强调建筑与环境的融合。

他常常利用当地的材料和工艺,打造出具有本土特色的建筑,让建筑与自然更加和谐统一。

二、简约而富有表现力:王澍的建筑风格简约朴实,但却不失美感和表现力。

他善于运用简单的线条和形态,通过对光影的利用和空间的布局,营造出具有独特韵味的建筑形态。

三、注重人文关怀:王澍的建筑作品不仅注重形式美感,更注重人与建筑之间的互动和情感交流。

他的建筑作品常常能够激发人们的情感共鸣,让人们在其中感受到文化和人文的温暖。

建筑师王澍作品建筑师王澍是中国当代最具影响力的建筑大师之一。

他以其独特的设计理念和作品风格赢得了国内外的赞誉。

在王澍的作品中,我们可以看到对自然的敬畏和对人文精神的追求。

王澍的作品充满了对于自然的热爱和尊重。

他强调建筑与自然环境的融合,秉承着传统中国建筑文化的价值观。

他在建筑中融入了大量的自然元素,如流水、花园和树木。

他的建筑作品如同一个生命体,与周围的自然环境相互依存,形成了一种和谐共生的关系。

其中,王澍最著名的作品之一是“天长地久”的双层小房子。

这栋建筑位于北京,是王澍和他的妻子的居所,同时也是一个设计实验场所。

这栋小房子的设计灵感来自于中国传统阳台房的形态,它采用了大量的木材和玻璃材料,透明而轻盈。

王澍在这个作品中将建筑与周围的景观完美地融合在一起,给人一种与自然亲密接触的感觉。

此外,王澍还通过他的作品传达了对人文精神的追求。

他注重建筑与人的关系,试图通过建筑来改善人们的生活质量。

例如,他设计了一个名为“雅平”的住宅项目,旨在为中国农村地区的居民提供更好的居住条件。

这个项目采用了天然材料和传统施工技术,既节约了成本,又保持了建筑与环境的和谐。

通过这个项目,王澍不仅提高了农村居民的居住条件,还唤醒了人们对传统文化和建筑的认识。

除了以上两个作品,王澍还有许多其他令人惊叹的设计。

比如,他设计的“太阳便利店”是一座位于中国湖北省的小型建筑,它呈现出一种奇特的形态,完全由当地的麦草和竹子搭建而成。

这个建筑在设计中融入了灵感来自人们对太阳的崇拜,同时也追求了建筑与自然的和谐。

除了以上作品外,王澍还有许多其他精彩的设计,有些是建筑,有些是景观,有些是装置。

他的作品不仅在中国国内崇受推崇,在国际建筑界也非常有影响力。

他的设计理念和作品风格带有浓厚的中国特色,同时也具有全球化的视野。

综上所述,建筑师王澍以其独特的设计理念和作品风格在建筑界赢得了广泛的赞誉。

他通过建筑与自然的融合和对人文精神的追求,为我们展示了一个与自然共生、人文兼容的理想建筑空间。

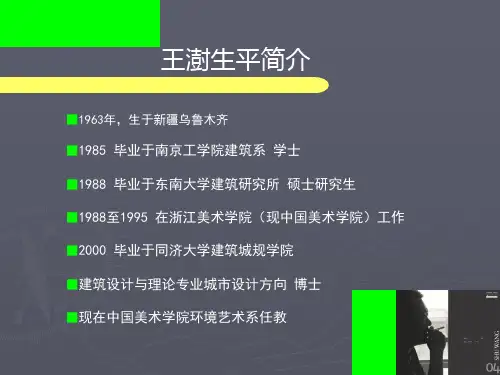

王澍简介——1985年毕业于南京工学院建筑系,获学士学位;1988 毕业于东南大学建筑研究所,获硕士学位;;2000年获同济大学建筑学博士。

现任中国美术学院建筑艺术学院院长、建筑系主任、教授。

其建筑创作以具有中国本土文化特征的自主创新方式引起国际建筑学界广泛关注,处于全国建筑创作与研究的领先地位,在一系列国际大展中被国际学术评论界评价为中国当代新人文主义建筑方向的代表人物。

1.建筑作品“苏州大学文正学院图书馆” 获“03年度中国建筑艺术奖";2.“垂直院宅-钱江时代高层住宅群”获"2003年十届全国美展银奖";3.“五散房”获“2005年“Holcim可持续建筑奖亚太区奖”;4.“中国美术学院象山校园一期工程”获“05年度中国建筑艺术年鉴学术奖”;5.“以“衰变的穹顶(Decay of Dome)”获得2010年第十二届威尼斯建筑双年展特别荣誉奖;6. 2012年2月,获得了2012年普利兹克建筑奖(Pritzker Architecture Prize)。

宁波博物馆介绍——主体建筑长144米,宽65米,高24米,主体三层、局部五层,采用主体二层以下集中布局、三层分散布局的独特方式。

整个设计以创新的理念,将宁波地域文化特征、传统建筑元素与现代建筑形式和工艺融为一体,使之造型简约而富有灵动,外观严谨而颇具创意,同时,充分体现“独特性、艺术性、经济性、超前性、功能性、安全性”。

在普利兹克建筑奖的评审中,对于该建筑,做出了如下评价:不仅照片上看很震撼,置身其中更令人感动。

博物馆已成为城市的坐标,存封着历史,也吸引着游人的到来。

广阔的空间感,不论从外还是从内体验,都是非同寻常的。

这座建筑将力量、实用及情感凝结在了一起。

王澍简介:王澍1963年生于新疆,在西安生活。

他于1985年毕业于南京工学院建筑系,1988年毕业于东南大学建筑研究所,1988年至1995年在浙江美术学院(现中国美术学院)工作,1997年在杭州创立了业余建筑工作室,2000年毕业于同济大学建筑城规学院建筑设计与理论专业城市设计方向,获同济大学建筑学博士,现任中国美术学院建筑艺术学院院长、博士生导师。

他喜欢箫管,擅长书法和山水画,执着践行中国本土建筑学理念,享有“中国最具人文气质的建筑家”美誉。

代表作品有世博会宁波滕头案例馆、苏州大学文正学院图书馆和中国美术学院象山校园等。

中国建筑师王澍于2月27日获得了2012年普里兹克建筑学奖。

王澍是获得这项殊荣的第一个中国公民,也是年龄倒数第四的最年轻获奖者。

普利兹克奖是每年一次颁给建筑师个人的奖项,有“建筑界的诺贝尔奖”之称,奖金10万美元和一枚铜质勋章。

发起这一大奖的凯悦基金会(Hyatt Foundation)主席普里兹克(Thomas J. Pritzke)27日宣布王澍获奖消息。

他说,选中48岁的王澍是因为承认中国将在发展建筑理念中的作用。

普里兹克指出,有关现在和过去的适当关系问题,王澍提出的非常及时,因为中国最近的城市化过程引起争议:建筑是应当以传统为基础还是应当展望未来。

就像任何伟大的建筑一样,王澍的设计超越了那场争论,产生没有时间限制、深深植根于自身环境又具有普遍性的建筑。

普利兹克奖是每年一次颁给建筑师个人的奖项,有“建筑界的诺贝尔奖”之称,奖金10万美元和一枚铜质勋章。

这是1979年由普利兹克家族的杰伊·普利兹克(A. Pritzker)和他的妻子辛蒂(Cindy)发起,凯悦基金会(Hyatt Foundation)所赞助的针对建筑师个人颁布的奖项。

今年的颁奖仪式将于5月25日在北京举行。

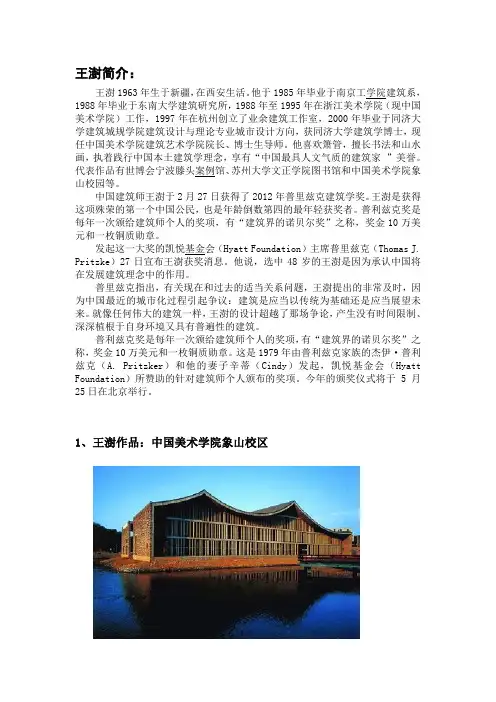

1、王澍作品:中国美术学院象山校区坐落在杭州南部群山东部边缘的中国美术学院象山校园一、二期工程设计,是确立王澍在中国建筑界地位的代表作品,特别是象山二期工程,无论是体量和建造规模都是惊人的。

中国新建筑师——王澍1963年,生于新疆乌鲁木齐1985年,南京工学院建筑系建筑学专业毕业1988年,东南大学建筑研究所硕士毕业1997年,在杭州创办"业余建筑工作室"2000年,获上海同济大学建筑城规学院建筑学博士,现任杭州中国美术学院教授,并任中国美术学院建筑系主任及中国美术学院建筑营造研究中心主任王澍作品1989年海宁青少年宫1991年中国美术学院国际画廊1997年自宅1997年陈默工作室2000年苏州大学文正学院图书馆2000年上海顶层画廊2000年墙门(雕塑)2001年垂直院宅(钱江时代)2001年一分为二(雕塑)2002-2003年宁波当代美术馆2002-2003年中国美术学院视觉艺术学院2002-2003年东莞理工学院艺术系馆2002-2003年浙江台州路桥古镇保护、古建修复及协调区2003年拆筑间2003年 HZ093—7282003年三合宅/南京2004年三合宅/杭州2003-2004年浙江宁波慈城古建保护、古建修复及协调区理解象山校园,先要理解王澍对时间和传统的感情。

2002年,杭州南山路开始改建,杭州市政府想把这条路建成上海的衡山路,西湖边上的很多民居就开始拆毁。

为了阻止这一切,王澍沿西湖拍了400多张幻灯片,一张一张地讲给负责改建的官员看:每一幢房子,都带着不同历史时期的风格,他说:你们知道南山路的历史有多久吗?从你们改建完成那天起,南山路的历史就只有1年了。

象山校园正是建立在王澍对时间和传统的理解之上。

一个外来者对象山校园的惊奇,一定是从大门开始的。

象山校园的大门不是“门”,而是“墙”。

是没有围合的墙的自然延伸,墙身矮得经常让人有翻过去的冲动。

但这是一堵砖砌的墙,那砖也不是普通的砖,而是从乡下拆房现场收上来的老砖。

在象山校园的空地上,这样的砖瓦堆成一座小山。

事实上,整个象山校园就是建立在这些旧砖瓦上面的。

在整个中国都在“拆”的时候,王澍的象山校园却使用了大量的旧建筑材料,所有的砖头、瓦片、石头都来自浙江省的拆房现场。

王澍建筑设计作品分析摘要:王澍作为一个长期致力于中国传统建筑向当代建筑语言转化的建筑师,致力于将当代艺术、人文思考、建筑学、特别是建筑的营造问题铸为一体,反思人文价值的“建筑艺术”和致力于中国本土建筑学复兴的“历史建筑与造园学”作为若干线索,以批判的地域性视角进行了大量有针对性的建筑语言探索及建筑创作实践,范围涉及公共建筑、大学校园、集合住宅、造园、传统城市街区的保护与更新及当代艺术装置展览等。

关键词:王澍建筑材料风水环境王澍,一个60年代出生的建筑家,他的建筑活动就如其所生的年代一样矛盾而敏感。

在建筑师同行里,王澍被公认是最有中国文人气的。

而他也是很早就对中国的现代建筑提出尖锐看法的人之一。

王澍在中国建筑师中的名气,一方面是因为他在国际上受到的关注,另一方面是因为他的另类。

他是把建筑带入大学的引路人,但他又一直表现着对于庙堂规则的不屑。

就是这个看起来有些狂妄的建筑师,一直以来却又在传统的中国建筑中寻求着艺术之根。

他把中国古代“造园”的手法和方式融入现代建筑。

在别人看来,王澍已然是中国建筑师的一个代表,很多人把他的作品当作某种形态的哲学表现去关注,而他自己却只是用古代工匠的手法去诠释着自己心中的当代建筑。

一、材料的应用1.1砖瓦1.1.1瓦园“这几年,大量古旧建筑被拆除,出现大量砖瓦废料,2000年开始,我们就有重点地回收旧料、循环利用。

中国民间早就有对材料循环利用的可持续建造传统。

”王澍和许江设计完成的《瓦园》,在一片建筑中,以花园的形态出现。

他们在地面上用6万片旧青瓦搭出了屋顶,游览者要踏上竹桥走入瓦园中,就像走在中国传统建筑的屋顶上。

(王澍瓦园杭州 2006)1.1.2世博会宁波滕头馆在2010年的世博会上,王澍设计的宁波滕头馆,是一栋由回收旧砖瓦做成的建筑。

为了表达他的生态理念,王澍用“瓦爿墙”(用青砖碎瓦甚至破碎的缸片垒加起来的墙壁)来装饰滕头馆的三面墙体。

“瓦爿墙”是用回收的50多万块旧砖瓦做的,这些旧砖瓦都是从宁波的象山、鄞州、奉化等地的大小村落收集来的,其中的元宝砖、龙骨砖、屋脊砖都有着超过百年的沧桑。

王澍作品解析——宁波博物馆通用课件一、宁波博物馆概述宁波博物馆,位于浙江省宁波市鄞州区,由中国著名建筑师王澍设计。

这座博物馆于2008年正式对外开放,占地面积约5.5万平方米,建筑面积达3万平方米。

宁波博物馆以其独特的设计理念、丰富的展览内容和浓厚的地域文化特色,成为我国一座极具代表性的地方博物馆。

二、王澍设计理念解读1. 传统与现代的融合王澍在设计宁波博物馆时,充分考虑了传统与现代的融合。

他借鉴了中国传统建筑中的元素,如马头墙、青砖、瓦片等,将这些元素与现代建筑手法相结合,呈现出一种新颖的建筑风格。

2. “新乡土主义”理念王澍提出了“新乡土主义”的设计理念,强调建筑应与地域文化、自然环境相融合。

在宁波博物馆的设计中,他运用了大量的当地材料,如鄞州石、宁波青砖等,使建筑与周边环境和谐共生。

3. “山水城市”构想王澍认为,城市建筑应与自然景观相互映衬,形成“山水城市”的格局。

宁波博物馆的设计充分考虑了周边的山体、水系,使建筑与自然景观融为一体,展现出独特的地域特色。

三、宁波博物馆建筑特色1. 独特的建筑形态宁波博物馆的外观呈现出一种独特的形态,仿佛是一座从土地中生长出来的建筑。

其屋顶采用斜坡式设计,寓意着“山峦起伏”,与周边的自然景观相呼应。

2. 绿色环保理念宁波博物馆内部空间布局合理,充分考虑了参观者的需求。

展厅、报告厅、休闲区等功能区域分明,为参观者提供了舒适便捷的参观体验。

四、宁波博物馆展览内容1. 宁波历史陈列:通过丰富的文物、图片和场景复原,展示宁波地区从史前时期至近代的历史变迁。

2. 宁波民俗陈列:以宁波地区传统民俗文化为主题,展示宁波人民的生产生活、民间信仰、节日庆典等。

3. 陶瓷专题展览:展出宁波地区出土的历代陶瓷精品,反映宁波陶瓷文化的发展脉络。

4. 书画专题展览:展示宁波地区书画艺术的发展历程,包括历代名家作品及当代书画家佳作。

五、王澍设计手法的具体体现1. 材料的运用与质感表达王澍在宁波博物馆的设计中,对材料的运用达到了极致。