第二章1949-1976小说创作概说

- 格式:ppt

- 大小:413.00 KB

- 文档页数:52

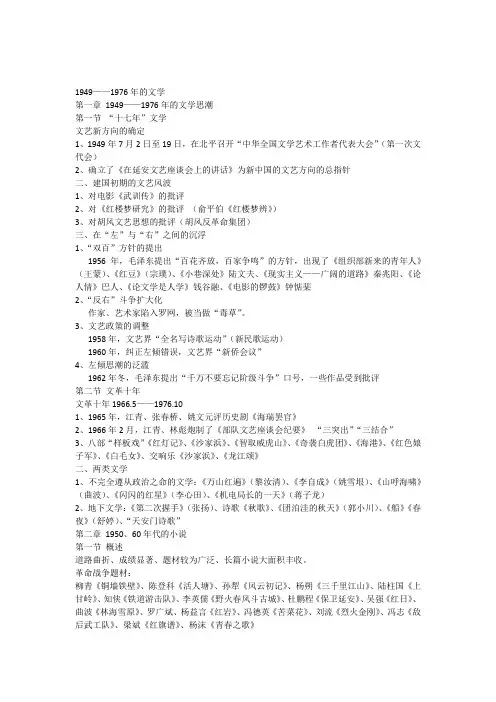

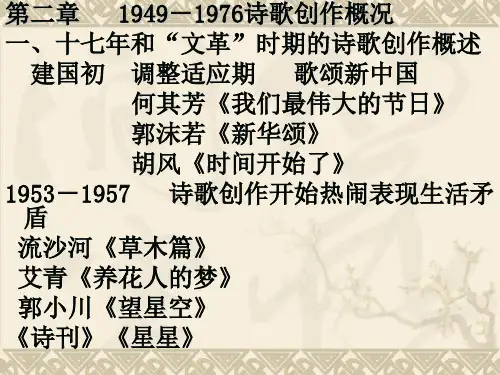

1949——1976年的文学第一章1949——1976年的文学思潮第一节“十七年”文学文艺新方向的确定1、1949年7月2日至19日,在北平召开“中华全国文学艺术工作者代表大会”(第一次文代会)2、确立了《在延安文艺座谈会上的讲话》为新中国的文艺方向的总指针二、建国初期的文艺风波1、对电影《武训传》的批评2、对《红楼梦研究》的批评(俞平伯《红楼梦辨》)3、对胡风文艺思想的批评(胡风反革命集团)三、在“左”与“右”之间的沉浮1、“双百”方针的提出1956年,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的方针,出现了《组织部新来的青年人》(王蒙)、《红豆》(宗璞)、《小巷深处》陆文夫、《现实主义——广阔的道路》秦兆阳、《论人情》巴人、《论文学是人学》钱谷融、《电影的锣鼓》钟惦棐2、“反右”斗争扩大化作家、艺术家陷入罗网,被当做“毒草”。

3、文艺政策的调整1958年,文艺界“全名写诗歌运动”(新民歌运动)1960年,纠正左倾错误,文艺界“新侨会议”4、左倾思潮的泛滥1962年冬,毛泽东提出“千万不要忘记阶级斗争”口号,一些作品受到批评第二节文革十年文革十年1966.5——1976.101、1965年,江青、张春桥、姚文元评历史剧《海瑞罢官》2、1966年2月,江青、林彪炮制了《部队文艺座谈会纪要》“三突出”“三结合”3、八部“样板戏”《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《海港》、《红色娘子军》、《白毛女》、交响乐《沙家浜》、《龙江颂》二、两类文学1、不完全遵从政治之命的文学:《万山红遍》(黎汝清)、《李自成》(姚雪垠)、《山呼海啸》(曲波)、《闪闪的红星》(李心田)、《机电局长的一天》(蒋子龙)2、地下文学:《第二次握手》(张扬)、诗歌《秋歌》、《团泊洼的秋天》(郭小川)、《船》《春夜》(舒婷)、“天安门诗歌”第二章1950、60年代的小说第一节概述道路曲折、成绩显著、题材较为广泛、长篇小说大面积丰收。

对1949至1976这一时期文学的认识1949年新中国成立揭开了中国当代文学的序幕,就1949年到1976年的文学发展来说,要分开来看。

即是1949到1966年十七年文学,还有文革文学。

十七年文学是指1949年中华人民共和国成立到1966年无产阶级文化大革命开始这一阶段的中国文学历程,是中国当代文学的一个时期。

这一时期的文学大多是政治凌驾于文学之上的,这一时期的文学具有强烈的政治倾向性。

十七年文学中战争题材的小说主要有杜鹏程的《保卫延安》、梁斌的《红旗谱》、罗广斌、杨益言的《红岩》刘知侠的《铁道游击队》等,在这些战争题材的小说中作者塑造了一系列的英雄形象。

这些作品思想非常单纯,回忆战争岁月,回忆苦难年代,回忆过去生活;和帝国主义、资本主义、旧思想、旧观念作斗争。

乡村题材的小说主要描写的就是土地改革主要有赵树理的《三里湾》、孙犁的《铁木前传》、周立波的《山乡巨变》和《山那边人家》、柳青的《创业史》、浩然的《艳阳天》等。

这些作者大多来自解放区,他们这更熟悉的是农村生活,在他们思想深处文艺为人民服务被理解成为农民服务,他们多年来追求的文艺大众化,更确切地说是文艺的农民化。

这就决定了他们的笔往往滞留在农村生活这一素材域中,而对他们身处的城市缺少必要的反映,这就是十七年文学中城市文学的稀缺。

十七年文学中还有着大量的颂歌,即政治抒情诗,主要有贺敬之的《回延安》《桂林山水》、郭小川的《甘蔗林——青纱帐》、李季的《王贵与李香香》等。

这些作品主要是歌颂祖国的大好河山,歌颂新生活的美好,具有很强的政治倾向性。

另外十七年文学中还有革命成长小说杨沫的《青春之歌》;新问题小说有王蒙的《组织部新来的青年人》;历史小说有姚雪垠的《李自成》;还有影视剧主要有田汉的《关汉卿》、老舍的《茶馆》、柔石的《早春二月》、还有民歌片《刘三姐》等。

说到十七年时期的散文,我们可以分成两方面来看。

一方面主要是反映抗美援朝及社会主义建设的,如魏巍的《谁是最可爱的人》、华山的《童话的时代》,多少歌颂性的创作,题材单一。