社会信念与判断讲义

- 格式:ppt

- 大小:2.43 MB

- 文档页数:50

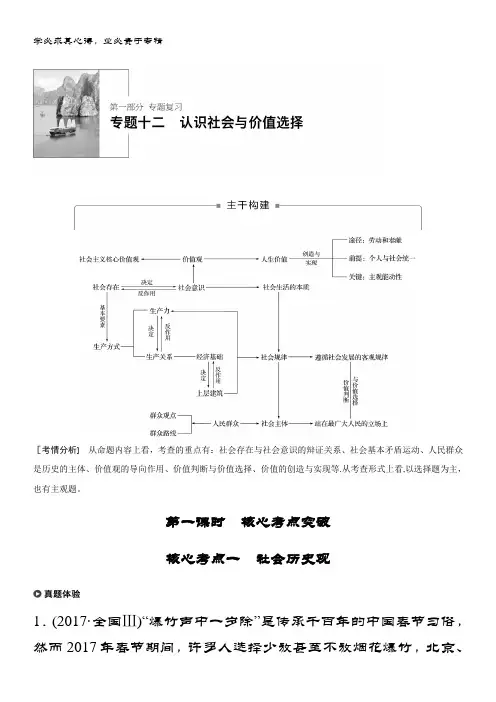

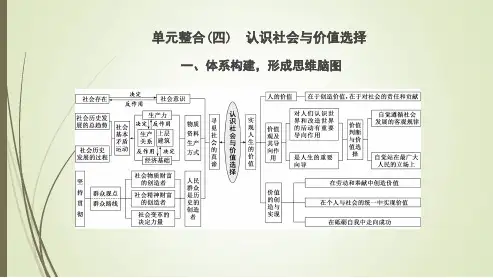

[考情分析]从命题内容上看,考查的重点有:社会存在与社会意识的辩证关系、社会基本矛盾运动、人民群众是历史的主体、价值观的导向作用、价值判断与价值选择、价值的创造与实现等.从考查形式上看,以选择题为主,也有主观题。

第一课时核心考点突破核心考点一社会历史观1.(2017·全国Ⅲ)“爆竹声中一岁除”是传承千百年的中国春节习俗,然而2017年春节期间,许多人选择少放甚至不放烟花爆竹,北京、上海等许多城市的烟花爆竹燃放量较往年大幅减少,空气质量明显改善。

在从“放”到“少放”或“不放”的变化中,人们的环保意识不断增强。

绿色环保过春节正成为“新年俗”。

年俗的这种变化表明()①社会意识是随着时间的推移而自主变化的②社会意识可以先于社会存在而变化③社会意识的变化总是滞后于社会存在的变化④社会意识的变化归根到底是社会存在变化的反映A.①②B.①③C.②④D.③④答案C解析社会意识的变化归根到底是由社会存在决定的,①错在“自主”。

社会意识的变化有时会先于社会存在的变化,有时会滞后于社会存在的变化,③错在“总是”。

②④正确,故答案选C. 2.(2017·全国Ⅲ)2016年10月,习近平在主持中共中央政治局第三十六次集体学习时强调,当今世界,网络信息技术日新月异,全面融入社会生产生活。

要强化互联网思维,利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势,推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化.强化互联网思维的依据是()①互联网思维决定了网络时代社会形态的性质和面貌②互联网思维适应了网络时代社会生产和生活的需要③网络信息技术的发展水平是衡量社会意识先进与否的主要尺度④网络信息技术的发展推动生产方式、生活方式和思维方式的变革A.①②B.①③C.②④D.③④答案C解析之所以强化互联网思维,原因之一在于,网络信息技术全面融入社会生产生活,即互联网思维适应了当今社会生产生活的需要,②当选;原因之二在于,利用互联网的优势可以推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化,即互联网技术的发展对生产生活具有重要作用,④当选,答案为C;生产方式的变革决定社会形态的性质和面貌,①错误;衡量社会意识先进与否的尺度在于其是否正确地预见了社会发展的方向和趋势,③错误。

“道德”一词比较常见,它与人们的日常生活密切相关,人们常常以此来判断、评价社会各种行为的善与恶、美与丑、正义与非正义、公正与偏私、诚实与虚伪。

道德是人之成为人的标志之一。

何谓道德?道德是存在于一定社会,用来调整个人与个人之间、以及个人与社会之间行为规范的总和。

二、道德的特征道德作为一种社会现象,有其自身的特征。

(一)道德具有广泛的社会性道德的社会性主要有两个方面的含义:其一,在时间上,道德和人类社会共始终,与人类共存亡,贯彻于社会的各种形态。

其二,从空间上看,道德广泛渗透于社会各个领域和社会生活的各个方面、各个层次,并广泛干涉着人们的各种社会关系。

诚信是协调个人和他人关系的保证,诚信包含着诚实和守信两方面的意思,“诚”是“信”的内在思想基础,“信”是“诚”的外在表现,诚信要求在交往中,彼此应当抱着心诚意善的动机和态度,相互理解、接纳和信任,重信用、守信义。

宽容是协调个人和他人关系的必不可少的条件,宽容就是心胸宽广,大度容人,严以律己,宽以待人,求同存异,相互包容。

互助是协调个人和他人关系的必然要求,相互关心,,相互帮助,与人为善,助人为乐,每一个人只有按照这些道德要求去规范、约束自己的行为,才能营造出和谐的人际氛围。

道德关系作为一种思想关系,它反映为道德活动、道德意识和道德规范等一系列道德现象。

在现实生活中,每个人的大多数社会活动,都能反映为这种道德现象。

在“人所不知而已所独知”的情况下,依然使自己的思想、行为不违背任何道义要求,坚守自己的道德信念,自觉按道德规范行事,这是最完善的道德人格。

(二)道德是富有个性的社会规范任何一种社会规范既有与其他社会规范共性的一面,又有其个性的一面。

1.道德的内容和形式是丰富而多变的。

道德是一定经济基础所决定的社会意识形态。

2.道德有其独特的发展演进规律。

(1)一方面,道德极富理想性和情感性,人们总是努力朝着“至善至美”的目标去提出新的道德主张和标准。

(2)另一方面,每个时代各阶级、各阶层或各利益集团的道德及其理论,在其发展过程中,总要根据其利益需要,吸取其他有益的元素加以继承和改进。

第二章认识你自己——自我意识发展中的心理调适导入:请同学们拿出一张纸,在上面写10个句子,这些句子都以“我是——”为结构,时间3分钟。

随机选取3位同学大声读出他们所写的内容。

请把“我是——”,变为“我的亲人是——”,再请刚才的三位同学大声读出改变后的内容(如果拒绝不强求,可换人)。

请把“我的亲人是——”,变为“我是——”,请自愿举手的3位同学大声读出改变后的内容(如果无人响应,不强求)提问:刚才发言人的感受(其他同学也可发表意见)导出本章教学内容:了解自我意识的结构、内容、形成与发展,认清大学生自我意识发展的特点和存在的问题,掌握积极健康的心理调适方法。

第一节自我意识及其发展特点与规律自我意识也称自我,是个体意识发展的高级阶段。

早在古希腊时期,哲人苏格拉底就提出了“认识你自己”的口号,这标志着人类自我意识的觉醒,人类开始关注现实人生,开始将目光从神的光彩投身人类自身。

人类对自我意识的真正研究始于文艺复兴运动,人文主义者针对中世纪神学对人性的扼杀、对个性自我的否定进行了尖锐地批判,并喊出了“我是凡人,我有凡人的要求”的人性解放之声。

此后,法国哲学家笛卡尔最先使用了“自我意识”这一概念,提出了“用心灵的眼睛去注意自身”的精辟论断,揭示了对自我意识的发现的途径。

笛卡尔之后,有关自我的研究开始得到空前的发展。

自我意识是心理学的重要内容。

是意识的核心部分,就是对“自我的认知”,或者说自己对自己的认知。

它包含自我认知、自我评价和自我控制。

自我意识是对自己及自己与周围环境关系的认识,包括对自己存在的认识,以及对个体身体、心理、社会特征等方面的认识。

这种认识是个体通过观察、分析外部活动及情境、社会比较等途径获得的,是一个多维度、多层次的心理系统。

一、自我意识的内容、形式、结构自我意识的内容可分为生理自我、心理自我、社会自我。

生理自我:是个体对自己身体、生理状态的认识、体验。

如身高、体重、容貌等认识。

心理自我:是个体对自己的心理活动、个性特点、心理品质的认识、体验和愿望。

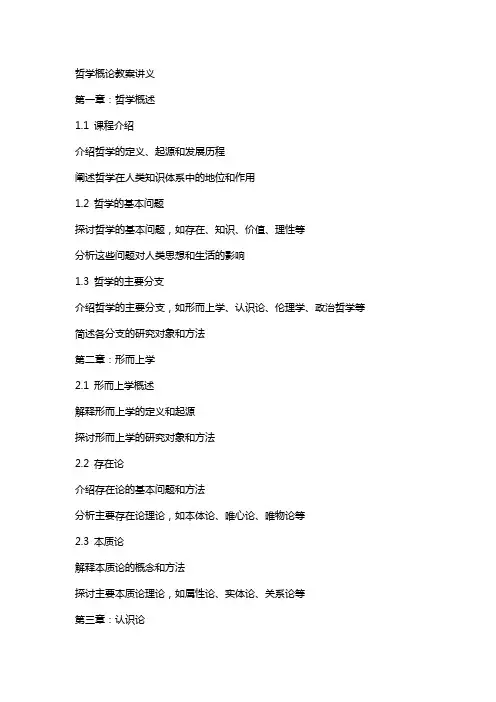

哲学概论教案讲义第一章:哲学概述1.1 课程介绍介绍哲学的定义、起源和发展历程阐述哲学在人类知识体系中的地位和作用1.2 哲学的基本问题探讨哲学的基本问题,如存在、知识、价值、理性等分析这些问题对人类思想和生活的影响1.3 哲学的主要分支介绍哲学的主要分支,如形而上学、认识论、伦理学、政治哲学等简述各分支的研究对象和方法第二章:形而上学2.1 形而上学概述解释形而上学的定义和起源探讨形而上学的研究对象和方法2.2 存在论介绍存在论的基本问题和方法分析主要存在论理论,如本体论、唯心论、唯物论等2.3 本质论解释本质论的概念和方法探讨主要本质论理论,如属性论、实体论、关系论等第三章:认识论3.1 认识论概述解释认识论的定义和起源探讨认识论的研究对象和方法3.2 知识的本质和起源分析知识的本质,如真理、信念、经验等探讨知识的起源和获取方式,如感性认识、理性认识等3.3 认识论的主要问题探讨认识论的主要问题,如认识的可能性、认识的限制、认识的真实性等分析这些问题的意义和影响第四章:伦理学4.1 伦理学概述解释伦理学的定义和起源探讨伦理学的研究对象和方法4.2 道德价值和道德规范分析道德价值和道德规范的概念和特点探讨主要道德理论,如功利主义、义务论、德性伦理学等4.3 伦理学的应用探讨伦理学在现实生活中的应用,如商业伦理、政治伦理、环境伦理等分析伦理学的挑战和困境第五章:政治哲学5.1 政治哲学概述解释政治哲学的定义和起源探讨政治哲学的研究对象和方法5.2 国家、政府和政治权力分析国家、政府和政治权力的概念和本质探讨主要政治理论,如民主主义、专制主义、社会契约论等5.3 政治哲学的主要问题探讨政治哲学的主要问题,如正义、自由、平等等分析这些问题的意义和影响第六章:逻辑学6.1 逻辑学概述解释逻辑学的定义和起源探讨逻辑学的研究对象和方法6.2 命题逻辑介绍命题逻辑的基本概念,如命题、推理、逻辑运算等分析主要命题逻辑推理形式,如与、或、非、蕴含等6.3 谓词逻辑解释谓词逻辑的概念和方法探讨主要谓词逻辑推理形式,如量词、谓词、谓词逻辑推理等第七章:美学7.1 美学概述解释美学的定义和起源探讨美学的research objects and methods7.2 美的本质和标准分析美的本质,如审美经验、艺术作品、美的形式等探讨美的标准,如主观主义、客观主义、历史相对主义等7.3 美学应用探讨美学在现实生活中的应用,如艺术批评、设计美学、环境美学等分析美学的挑战和困境第八章:宗教哲学8.1 宗教哲学概述解释宗教哲学的定义和起源探讨宗教哲学的研究对象和方法8.2 宗教信仰和神学分析宗教信仰的本质和形式,如神的存在、神秘经验、宗教教义等探讨神学的基本问题,如神的属性、宗教与道德的关系等8.3 宗教哲学的主要问题探讨宗教哲学的主要问题,如宗教与科学的关系、宗教多元主义、宗教与理性的关系等分析这些问题的意义和影响第九章:科学哲学9.1 科学哲学概述解释科学哲学的定义和起源探讨科学哲学的研究对象和方法9.2 科学理论及其解释分析科学理论的本质和结构,如定律、理论、模型等探讨科学解释的基本方法,如简约主义、因果解释、历史解释等9.3 科学哲学的主要问题探讨科学哲学的主要问题,如科学真实性的标准、科学进步的性质、科学方法论等分析这些问题的意义和影响第十章:当代哲学趋势10.1 分析当代哲学的主要趋势和流派探讨当代哲学的主要趋势,如后现代主义、实用主义、现象学等分析这些趋势的特点和影响10.2 当代哲学的重要问题和争论探讨当代哲学面临的重要问题和争论,如全球化与地方化、科技伦理、性别与种族问题等分析这些问题和争论对现实生活的意义和影响10.3 哲学在当代社会中的角色和任务探讨哲学在当代社会中的角色和任务,如批判思维训练、社会道德引导、文化认同建构等分析哲学在当代社会中的挑战和机遇第十一章:哲学与日常生活11.1 哲学与日常生活的关系探讨哲学如何影响和渗透到日常生活中分析哲学对个人决策、价值观和生活方式的影响11.2 哲学在日常生活中的应用介绍哲学在日常生活中的应用,如道德判断、批判性思维、解决问题等探讨哲学对提高生活质量的贡献11.3 哲学与当代社会问题分析哲学如何应对当代社会问题,如环境危机、人权、社会不平等等探讨哲学在解决这些问题中的作用和限制第十二章:哲学与科学研究12.1 哲学与科学的关系探讨哲学与科学之间的联系和相互作用分析哲学对科学理论和方法的影响12.2 科学哲学的基本问题探讨科学哲学中的基本问题,如科学真实性的标准、科学理论的验证等分析这些问题对科学研究的意义和影响12.3 哲学在科学研究中的应用介绍哲学在科学研究中的应用,如假设提出、理论建构、科学解释等探讨哲学对科学创新的推动作用第十三章:哲学与人文学科13.1 哲学与人文学科的关系探讨哲学与人文学科之间的联系和相互作用分析哲学对人文学科理论和方法的影响13.2 人文哲学的基本问题探讨人文哲学中的基本问题,如人的本质、文化认同、道德价值等分析这些问题对人文学科研究的意义和影响13.3 哲学在人文学科中的应用介绍哲学在人文学科中的应用,如文学批评、历史解释、艺术欣赏等探讨哲学对人文学科发展的贡献第十四章:哲学与跨文化交流14.1 哲学与跨文化交流的意义探讨哲学在跨文化交流中的作用和意义分析哲学对理解和尊重不同文化价值观的贡献14.2 跨文化哲学的基本问题探讨跨文化哲学中的基本问题,如文化相对主义、文化普遍主义等分析这些问题对跨文化交流的影响和挑战14.3 哲学在跨文化交流中的应用介绍哲学在跨文化交流中的应用,如跨文化对话、文化比较、文化交流等探讨哲学在促进跨文化理解和和谐中的作用第十五章:哲学的未来展望15.1 哲学的发展趋势分析哲学未来的发展趋势和可能的变革探讨哲学在新世纪面临的挑战和机遇15.2 哲学与当代科技的关系探讨哲学与当代科技之间的联系和相互作用分析哲学对科技发展的影响和反思15.3 哲学的未来任务和挑战探讨哲学在未来社会中的任务和挑战分析哲学如何应对未来社会的变革和需求重点和难点解析第一章:哲学概述重点:哲学的定义、起源、发展历程及其在知识体系中的地位和作用。

社会主义核心价值观讲义3篇社会主义核心价值观和谐篇精品文档,仅供参考社会主义核心价值观讲义3篇社会主义核心价值观和谐篇社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的内核,体现社会主义核心价值体系的根本性质和基本特征,反映社会主义核心价值体系的丰富内涵和实践要求,是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达。

下面是本站为大家带来的社会主义核心价值观讲义,希望能帮助到大家!社会主义核心价值观讲义一篇设计理念:树立正确的世界观、人生观和价值观,是我国思想文化建设的重要目标之一。

学生在价值追求上抱有怎样的信念、信仰、理想,便构成了价值观特有的思想内容。

价值观对学生的行为有着深层的导向作用。

学生的信念、信仰、理想总是像心目中的坐标、天平和尺子一样,随时都在起着价值判断的作用,以确定自己行为的方向、态度和方式。

在现实生活中,学生们总是尽可能地按照自己的价值观去生活,有什么样的价值观就有什么样的精神面貌和行为取向。

这就迫切需要使学生们对价值观的正确性有更深更正确的了解!活动目的:通过本次主题班会旨在让学生对自身的价值观有更深更正确的了解,从而初步树立正确的价值观,拥有优良的精神面貌与行为取向。

活动准备:1.收集社会主义核心价值体系内涵外延和实践要求的材料。

2.板报《我们的价值观》的创作与准备。

3.配乐诗朗诵与表演唱的排练。

4.收集十大道德模范的先进事迹。

5.现场书法展示的工具准备。

活动流程图:1、主持人(陈家琪郭承轩)理论剖析2、板报《我们的价值观》赏析3、配乐诗朗诵《价值》4、案例剖析5、表演唱《我的未来不是梦》6、小组讨论:对正确价值观的理解7、现场书法展示8、班主任总结引导9、主持人宣布主题班会结束活动步骤:一、主持人理论剖析主持人深入介绍与剖析社会主义核心价值体系的内涵外延和实践要求二、板报《我们的价值观》赏析展示板报《我们的价值观》学生分组讨论感想主持人强调树立正确价值观的重要性三、配乐诗朗诵《价值》徐珞航同学表演配乐诗朗诵《价值》学生初步感知价值观四、案例剖析主持人介绍十大道德模范的先进事迹学生分组讨论:道德模范身上的价值观体现主持人总结归纳五、表演唱《我的未来不是梦》李宇轩同学展示表演唱《我的未来不是梦》六、小组讨论:对正确价值观的理解学生分组讨论:对于价值观及正确价值观的理解小组派代表发言主持人总结七、现场书法展示邹玉红同学进行现场书法展示(主题我们的价值观)八、班主任总结引导今天的主题班会很成功。

讲义:西方传媒批判理论的四个世界(潘知常)批判的视境:传媒作为世界——西方传媒批判理论的四个世界(关于“西方传媒批判理论”的讲课提纲,供课下讨论,请勿公开外传,注释与参考书,因格式限制,暂略)南京大学传媒发展研究中心主任教授博士导师潘知常一传媒批判理论,因为“批判”而著名,也因为“批判”而莫名。

其实,所谓传媒批判理论只是一种约定俗成,而“批判”也更多地与法兰克福学派相关,而就整体而言,则必须说,“批判”与之并不相关。

因此与其称之为传媒批判理论,毋宁称之为传播研究(媒介研究),这样,既可以与传播学研究彼此区别,也可以更好地反映所谓传媒批判理论的全貌。

而根据潘忠党教授的介绍,相对由施拉姆整合前人的研究成果而建立的传播学研究,西方的“很多人,尤其是从事文化或批判学派研究的学者,继承英国的文化研究、政经分析以及法兰克福学派的批判传统,更愿意将他们的工作称为…媒介研究(media studies)‟,还有很多人,为了包括比…媒介研究‟更广的范围(比如语言的使用、修辞艺术、社会仪式、人际关系之建立等),索性就用…传播研究(communication studies)‟。

这不是刻意咬文嚼字,而是因为对传播现象之研究涉及不同学科、不同取向,从事这类研究的学者各有侧重,也各有偏好。

” 不过,鉴于传媒批判理论在国内已经约定俗成,而且笔者也曾主编《传媒批判理论》一书,因此,尽管我用“媒介研究”来概括我所从事的研究工作,但是在涉及西方的相关理论时,我还是依旧使用“传媒批判理论”这一说法。

“传媒批判理论”的出现原因复杂,其中最为根本的理由在于:首先,文化的自觉与文化的焦虑。

20世纪,人类文化取得了前所未有的发展,也日益成为人类生活的中心。

文化作为第二自然(意在用后天创造来弥补先天自然的不足),转而成为生存的本体。

人类也不再从人之外的自然、物质等实体来理解自身,而是从人的活动本身来理解自身,于是,人的自觉同时也就是文化的自觉。

第二章社会心理学考点串讲第一节概述社会心理学诞生1908、罗斯(美)《社会心理学》麦独孤(英)《社会心理学导论》一、社会心理学定义社会心理学的定义(侧重于心理学和社会学)社会心理学:研究社会情境中的人的心理现象及其行为规律二、社会行为与社会心理勒温:B=f (P, E),B:行为;P:个体;E:环境;f:函数关系三、社会心理学简史社会心理学发展三阶段及时间哲学思辨古希腊-19世纪上半叶辩论人性(善与恶)eg孟子/苏/柏拉图-善;荀子 /亚里士多德-恶经验描述 19世纪中叶-20世纪20初进化论、民族、群众、本能、精神分析麦独孤用本能来解释人类的社会行为。

实证分析 20世纪初至今社会心理学进入了实证研究的阶段。

勒温——社会心理学之父F·奥尔波特——实验社会心理学的奠基人三、社会心理学的研究方法1、社会心理学研究遵循的主要原则:价值中立(反社会价值观-干预和引导)、系统性原则、伦理原则四、社会心理学的主要理论流派1、社会学习论起源于行为主义、代表人物班杜拉、沃尔特斯(1)学习的机制联想:经典条件反射(鸽子-和平)强化:操作条件反射 -正强化、负强化、惩罚模仿(2)观察学习的过程:注意→保持→动作再现→动机(外部强化、替代性强化、自我强化)2、符合互动论自我是社会的产物。

3、精神分析弗洛伊德:意识、潜意识;自我、本我、超我荣格:集体无意识霍妮:男女之间的心理差异是文化因素决定的。

沙利文:人际关系是人格形成和发展的源泉。

第二节社会化与自我一、社会化1、社会化:个体由自然人成长为社会人的过程。

终身社会化的观点社会化分为早期社会化(儿童、青少年)、继续社会化(成年)、再社会化(社会急剧变化)我国的劳动教养和劳动改造制度是一种再社会化的机制。

(劳动教养-社区矫正)社会化的基本内容:掌握知识、技能;社会规范;生活目标;社会角色社会化基本条件:(题干:一个人要变成社会人不可或缺的条件包括)较长的生活依附期:从出生到独立生活,13-25岁,有变长趋势。

专题一:积极培育和践行社会主义核心价值观讲义【教学目的与要求】通过这两节课的教学使学生对社会主义核心价值观的相关概念以及我国封建社会和资本主义国家的核心价值观有个聊恶疾,同时让学生掌握我们党关于社会主义核心价值观的理论展脉络和培育和践行社会主义核心价值观的重要意义。

【教学重点】1、我们党关于社会主义核心价值观的理论展脉络2、培育和践行社会主义核心价值观的重要意义【教学难点】培育和践行社会主义核心价值观的重要意义【教学方法】讲授法、案例教学法【教学时数】2课时【教学内容】1、相关概念的界定2、我国封建社会和资本主义国家的核心价值观3、我们党关于社会主义核心价值观的理论展脉络4、培育和践行社会主义核心价值观的重要意义【讲授新课】导入新课(2分钟)提问:如果大家在平常有心留意的话,现在在大街小巷间的出现得最多的24字是哪24个字?回答:是富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善。

这是十八对社会主义核心价值观一个新的阐述,也就是我们通常说的24字社会主义核心价值观。

这24字现在在南昌的各个社区街道,包括公交站台甚至是银行门口的电子屏上都可以看到。

自从十八提出24字社会主义核心价值观后,在全国范围(学校、社会、党政部门、机关单位)内掀起了学习和践行社会主义核心价值观的热潮。

播放视频:在2013年12月23日,中共中央办公厅专门印发了《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》,指导我们去怎样在全社会践行社会主义核心价值观。

《意见》中明确提出,要把培育和践行社会主义核心价值观融入国民教育的全过程。

融入国民教育的全过程,通俗来讲就是男女老少都要去积极培育社会主义核心价值观,让大家去了解它、进而理解它,最后去践行它。

那么作为一名青年大学生,未来国家建设的栋梁,当然也需要去积极培育和践行社会主义核心价值观。

所以今天我们一起共同探讨这一专题:积极培育和践行社会主义核心价值观。

一、相关概念的界定(一)价值价值就是指某一种事物对人的有用性。

小班推题-判断 3(讲义)1.无意注意是指没有预定目的,无需意志努力,不由自主地对一定事物所发生的注意。

无意注意时,心理活动对一定事物的指向和集中是由一些主观和客观条件所引起的。

根据上述定义,下列不属于无意注意的是: A.上课时学生突然被窗外飞进来的蝴蝶所吸引B.肚子饿的小明一进房间就看见了桌上的面包C.小红埋头完成家庭作业,不知不觉过了很久D.人们在绿油油的草地上一眼就看到了小红花2.犯罪目的是指犯罪人主观上通过犯罪行为所希望达到的结果,是以观念形态存在于犯罪人大脑中的犯罪行为所预期达到的结果。

犯罪动机是刺激、促使犯罪人实施犯罪行为的内心起因或思想活动,它回答犯罪人基于何种心理原因实施犯罪行为。

动机的作用是发动犯罪行为,说明实施犯罪行为对行为人的心理愿望具有什么意义。

根据以上定义,下列说法中正确的是:A.甲为了报复乙,欲通过投毒的方式剥夺乙的生命,则甲的犯罪目的是报复B.甲担心乙对其实施打击报复,将乙非法拘禁数日,则甲的犯罪动机是恐惧C.甲投毒致乙死亡,经查明是因为其嫉妒乙的才华,则甲的犯罪目的是嫉妒D.甲贪图钱财,通过盗窃而非法占有乙的财物,则甲的犯罪动机是非法占有3.近因原则是保险人对于承保范围的保险事故作为直接的、最接近的原因引起的损失承担保险责任,而对于承保范围以外的原因造成的损失不负赔偿责任。

按照该原则,承担责任并不取决于时间上或空间上的接近,而是取决于导致保险标损失的风险事故是否在承保范围内,如果存在多个原因导致损失,其中最直接、最有效、起决定作用的原因,以及不可避免会产生事故作用的原因就是近因。

根据上述定义,下列原因不属于近因的是:A.张某夜间打猎不慎摔伤,在等待救援时受凉感冒引发肺炎导致死亡,其死亡原因是摔伤B.王某的保险车辆遇暴雨浸泡汽缸进水,他强行启动车辆时发动机受损,受损原因是暴雨C.暴雨致电线杆倒塌,电线短路引发火花引燃仓库,库存商品燃烧殆尽,损失原因是暴风雨D.船舶进水,所载皮革进水腐烂,糜烂恶臭致邻舱的烟草变质,烟草受损原因是船舶进水4.认知失调又叫认知不和谐,是指一个人的行为与自己先前一贯的对自我的认知(而且通常是正面的、积极的自我)产生分歧,从一个认知推断出另一个对立的认知时而产生的不舒适感、不愉快的情绪。

【第 19 季-判断】2020 国考行测模考大赛第十九季解析课-判断(讲义)启智职教的店71.从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:72.从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:73.从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:74.从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性:75.下图为由小立方块组成的立体图形,该立方体可以拆分为①、②、③和④共 4 个多面体的组合,问下列哪一项能填入问号处?76.左图为给定的多面体,从任一角度观看,下面哪一项不可能是该多面体的视图?77.左边给定的是正方体的外表面展开图,下面哪一项能由它折叠而成?78.把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:A.①③⑤,②④⑥B.①④⑤,②③⑥C.①②⑤,③④⑥D.①⑤⑥,②③④79.把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:A.①②④,③⑤⑥B.①②⑤,③④⑥C.①③⑤,②④⑥D.①④⑥,②③⑤80.把下面的六个图形分为两类,使每一类图形都有各自的共同特征或规律,分类正确的一项是:A.①②④,③⑤⑥B.①②③,④⑤⑥C.①③⑤,②④⑥D.①⑤⑥,②③④81.仿词是根据表达的需要,更换现成词语的某个语素或词,临时仿造出新的词语,改变原来特定的词义,创造出新意的修辞手法,原词可以出现,亦可以不出现。

常见的仿词类型有谐音仿、相类仿、反义仿等。

根据上述定义,下列没有使用仿词修辞手法的是:A.铡掉了陈世美,才发现竟还有许多李世美、张世美、王世美B.妹妹你大胆地往钱走,往钱走,莫回呀头C.给邀请她参加舞会的男士的回复:我不会跳舞,我只会跳六D.也许夜幕下的繁星是沉默的,但闪烁着的点点星光并不沉默82.天气是指较短时间内阴、晴、风、雨、冷、暖等气象要素的综合状况,各地天气各不相同,此晴彼雨,此暖彼寒,即使在同一地区内,也会晴雨冷暖交替不停。

第一讲1、如何理解马克思主义的实践研究方法是价值中立与非中立性的统一?主体性原则是坚持马克思主义社会科学方法论必须坚持的基本原则之一,即承认、重视并坚持主体在实践和认识活动中的地位和作用的原则。

从人自身的求真、求善、求美等内在要求出发,全面认识和评价社会历史客体,并在观念中能动地创造和建构起社会历史发展的未来理想图景,在真理认识、功能评价和审美追求的统一中把握人在社会认识中的自觉能动性,特别要着力揭示人民群众创造历史的伟大作用,为人民群众改造世界提供强大的精神动力和理论指导,坚持群众史观,反对英雄史观。

这一原则要求我们,一要注重从主体的纬度去观察社会客体;二要注重把真理原则和价值原则结合起来;三要注重坚持群众史观,反对英雄史观。

客观性原则。

在社会历史领域,坚持客观性的原则,就要求我们始终坚持认识论的实践标准,历史观的生产力标准和价值观的人民主义标准。

按照人类社会的本来面目认识和理解人类历史。

整体性原则实质上是系统性原则。

系统性原则要求我们从系统的观点来观察人与自然的关系,处理好人与自然的和谐关系。

系统性原则要求我们从系统的观点来看待个人与社会的关系,坚持集体主义精神。

系统性原则要求我们关注局部与整体的关系,树立全局性的观念。

要求我们正确认识自然与社会的关系、个人与社会的关系,正确把握社会有机体。

发展性原则要求我们用运动、变化和发展的观点去观察和分析问题,反对用静止和孤立的观点去观察和分析问题。

在认识社会现象的时候,要善于从合理性中发现不合理性,从不合理性中发现合理性。

“辩证法要本质上是批判的和革命的”,批判性是发展性原则的必然要求。

事物都是作为过程而存在,有其产生、发展和灭亡的历史;坚持发展的原则,就是再现社会现象的过程及其本质。

(社会科学要求科学的实际分析过程必须排除价值的干扰,从而保持科学认识的客观性和中立性,但是人们即使是在选择事实时也有价值的因素在起作用,因而就无法避免的带有主观性。

社会科学是科学的研究,是客观的,具有价值中立性;但同时它的主体和客体都带有价值观念,所以又是价值上非中立的。

第05课寻觅社会的真谛目录考纲考情 (1)思维导图 (1)知识梳理 (2)考点精讲 (2)考点1 社会历史的本质 (2)考点2 社会历史的发展 (6)考点3 社会历史的主体 (11)典例精析 (13)易混易错点 (15)【考纲考情】【思维导图】【知识梳理】1个本质:社会生活在本质上是实践的。

1个主体:人民群众是社会历史的主体。

1个总趋势:社会发展的总趋势是前进的、上升的,发展的过程是曲折的。

1个观点和路线:坚持群众观点和群众路线。

2个基本历史观:历史唯物主义和历史唯心主义。

3个辩证关系:社会存在和社会意识的辩证关系、生产力和生产关系的辩证关系、经济基础与上层建筑的辩证关系。

3个作用:人民群众是社会物质财富的创造者、是社会精神财富的创造者、是社会变革的决定力量。

【考点精讲】考点1 社会历史的本质(1)劳动是社会历史的起点。

(2)劳动创造了人,劳动推动了人类社会的产生和发展。

(3)劳动发展史是理解所有社会历史奥秘的“钥匙”。

(1)人类历史是由人的社会实践活动构成的历史,研究人类历史的规律,也就是研究人的社会实践活动的运动规律。

(2)本质:全部社会生活在本质上是实践的,也就是把社会生活“当做实践去理解”。

(3)形式:①经济领域:人类进行物质生产的实践构成的社会生活领域。

②政治领域:人类调整、改革社会关系的实践构成的社会生活领域。

③精神文化领域:人类创造科学文化的实践构成的社会生活领域。

(4)结论:实践生成了社会生活的全部领域,形成了全部社会关系,推动着人类社会的发展。

(5)实践的观点是辩证唯物主义历史观的基本观点。

也是马克思主义哲学首要的、基本的、核心的观点。

二.社会存在与社会意识⑴全部社会生活领域由社会存在和社会意识两部分构成。

①社会存在是指社会的物质生活过程,主要指物质资料的生产方式,还包括地理环境、人口等社会生活的物质方面。

②社会意识是指社会的精神生活过程,既包括社会意识的各种形式,即政治、法律、哲学、道德、艺术、宗教等观点,也包括社会心理和自发形成的风俗、习惯。