散而不乱—气脉中贯

- 格式:ppt

- 大小:417.50 KB

- 文档页数:15

“散而不乱,气脉中贯”单元教学思考《中国古代诗歌散文欣赏》第五单元“散而不乱,气脉中贯”,主要从形与神的角度欣赏古代散文,把握散文的逻辑性和抒情性。

学习这一单元,首先要让学生弄清楚“散而不乱,气脉中贯”的意思,然后在引领学生欣赏选文“散而不乱,气脉中贯”的特色。

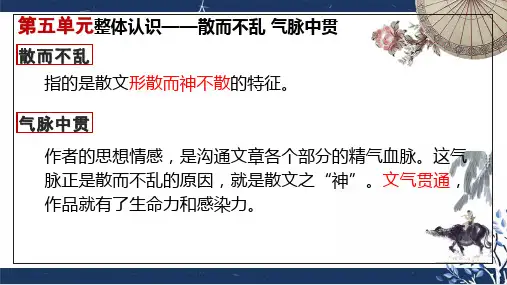

所谓“散而不乱”,是说文章“形”的特点是“散”,可能是材料琐碎,布局分散;“不乱”是说文章“神”的特点是不乱,就是说文章始终是围绕着它要表达的思想情感的。

其实就是我们所说的“形散神聚”。

所谓“气脉中贯”,“气脉”,百度解释为“文章的气势、结构和脉络”。

实际上“气脉中贯”就回答了散而不乱的原因,就是因为散文无论怎么样都有一个贯注在文章中的思想情感——写作意旨,或阐明一个道理,或表达一种情感,或传达某种精神;也有一个是文章形成全篇有机联系结构脉络。

实际上,“散而不乱,气脉中贯”就是散文在形与神、外与内上的一个特点,简单的理解,就是容量大、构思严。

那么,如何来把握“散而不乱,气脉中贯”的特点,一是“提要钩玄”,一是要“因声求气”。

提要钩玄,就是要提取能表达作者观点态度的语句,并探究这些语句的含义,探求文字中隐含的深刻道理。

因声求气,就是要通过反复诵读,领悟作者的思想情感,感受作品的风格神韵。

赏析指导部分,既给我们介绍了散文“散而不乱,气脉中贯”的特点,又教给了我们把握其特点的方法——提要钩玄,因声求气。

所以学习这一单元,重点就是要引领的学生运用提要钩玄,因声求气的方法,赏析散文“散而不乱,气脉中贯”的特点。

1.落实基础,提高阅读能力:引导学生借助课文注释及工具书自读自译,强化文言词句知识的梳理归纳与积累整合,培养学生学习文言文的良好习惯,掌握阅读文言文的基本方法,提高学生“读懂不太艰深”的文言文的能力。

(文字)2.理解内容,收获思想感悟:引导学生自主学习和合作探究,用历史的眼光和现代的观念审视古代散文作品的思想内容,从不同角度和层面发现作品意蕴,不断获得新的阅读体验,并给予恰当的评价,发展学生的探究性和创造性阅读能力,传承中华优秀文化,提升学生思想认识。

中国古代诗歌散文鉴赏文学常识诗歌鉴赏方法:以意逆志,知人论世;置身诗境,缘景明情;因声求气,吟咏诗韵。

散文鉴赏方法:创造形象,诗文有别;散而不乱,气脉中贯;文无定格,贵在鲜活。

作家作品:1、白居易,字乐天,号香山居士。

他的诗歌通俗易懂、流畅自然,著名的《新乐府》《秦中吟》等作品,反映了人民疾苦,揭露了社会黑暗,具有强烈的现实意义。

另一些具有感伤色彩的叙事诗,如《长恨歌》《琵琶行》等,形象鲜明,情节连贯,语言优美,同样是脍炙人口的篇章。

2、屈原,名平,字原,战国时期楚国人。

《楚辞》收集战国时代楚国屈原、宋玉和汉代贾谊等人的诗赋,西汉刘向辑,东汉王逸作章句(对古书的分析解释)。

这些诗歌运用楚地的诗歌形式、方言声韵,描写楚地风土人情,具有浓厚的地方色彩,故名《楚辞》。

后世因此称这种诗体为“楚辞体”或“骚体”。

3、鲍照,字明远。

鲍诗气骨劲健,语言精练,辞采华丽,常常表现慷慨不平的思想情感。

七言诗在鲍照那里有显著的发展,对于唐代作家颇有影响。

代表作《拟行路难》。

4、杜甫,字子美,自号少陵野老,是我国唐代伟大的现实主义诗人,与同年代“诗仙”李白并称“李杜”。

杜甫曾任左拾遗、检校工部员外郎,因此后世称其杜拾遗、杜工部。

杜甫生当开元盛世与安史之乱之间,后半生颠沛流离,历尽磨难。

他的诗广泛反映了这一时期的社会生活,被称为“史诗”。

诗风沉郁顿挫(思想感情低沉郁闷,语调音律停顿转折)。

5、陆游,字务观,自号放翁。

宋孝宗时赐进士出身,46岁入蜀,先后在王炎、范成大幕府中任职。

光宗时官至礼部郎中,后被劾去职,归老故乡。

6、阮籍,字嗣宗,“建安七子”之一阮瑀的儿子,“竹林七贤”之一。

他是正始文学的代表作家,全力创作五言抒情诗。

他的诗大量运用比兴象征、神话传说、以景寓情、借古讽今等表现手法,曲折隐晦地书写愤世嫉俗、感慨郁闷的内心世界,形成了言近旨远的艺术风格。

代表作《咏怀八十二首》。

7、陶渊明,字元亮,一说名潜,字渊明。

8、李白,字太白,号青莲居士。

推荐作品:狱中杂记 陶庵梦忆序[助读链接]戴名世在《南山集》中引用了同乡方孝标在《滇黔纪闻》中记叙的有关桂王抗清的史料。

康熙五十年(1711),方苞因“《南山集》案”牵连被捕。

《南山集》的作者戴名世富有民族气节,是方苞的同乡旧友,方苞曾给《南山集》作过序,《南山集》的木板又藏在他家,因此受牵连入狱。

后来经过大学士李光地竭力营救,才得免死,被编入汉军旗下为奴。

[基础自测]一、读准字音遘.者(ɡòu) 有瘳.(chōu) 痼.疾(ɡù) 梏.扑(ɡù) 晷.刻(ɡuǐ) 主谳.(yàn) 口呿.(qū) 舌挢.(jiǎo) 二、一词多义(1)作⎩⎪⎨⎪⎧作.而言曰(神情激动)此疫作.也 (动词,发作) (2)叩⎩⎪⎨⎪⎧余叩.所以(动词,问)尝以十倍之地,百万之众,叩.关而攻秦(动词,击)以手叩.门扉曰(动词,敲击) (3)易⎩⎪⎨⎪⎧是疾易.传染(副词,容易)文书下行直省,多潜易.之(动词,改变,更改)或未易.量(副词,轻易) (4)即⎩⎪⎨⎪⎧即.幸留,病数月乃瘳(连词,即使)即.夕行步如平常[副词,就在(某时某地)]欲勿予,即.患秦兵之来(副词,于是,就)项伯即.入见沛公(副词,立即,马上) (5)质⎩⎪⎨⎪⎧质.明启钥(副词,正,刚刚)每质.狱词(动词,审察)然犹质.其首(动词,抵押)君不如肉袒伏斧质.请罪(名词,杀人时作垫用的 砧板)三、词类活用(1)牖.其前以通明(名词作动词,开窗户)(2)不问罪之有无,必械.手足(名词作动词,戴上刑具)(3)凡死刑狱上.(名词作动词,呈报)(4)然犹质.其首(名词作动词,抵押)(5)奸民久于狱,与胥卒表里..(名词作动词,内外勾结)(6)漠然无所事.(名词作动词,做)(7)贫则面.语之(名词作状语,当面)(8)席.地而卧(名词的意动用法,以……为席)(9)皆利.系者之多(名词的意动用法,以……为利)(10)予我千金,吾生.若(动词的使动用法,使……活下去)(11)所全.活可数计哉(形容词作动词,保全)四、古今异义(1)余叩所以..古义:……的原因。

“散而不乱,气脉中贯”单元教学设计单元教学目标:一、知识与能力:1、学习与欣赏中国古代不同时代及不同体裁风格的散文,把握其内存的思想逻辑和情感逻辑,提高欣赏古代散文的能力。

2、拓展学生散文领域的文学和文化视野,归纳与概括古代散文“散而不乱、气脉中贯”的内涵与特点,领悟其艺术上的完整性与统一性。

3、通过引导学生阅读文言文本,熟悉常见文言现象,提高翻译能力。

4、进一步培养学生提炼课题,合作探究的自主学习能力。

二、过程与方法:1、教师梳理鉴赏课题,学生分组、合作探究。

2、运用与必修内容链接与比较的方法,充分利用课程资源和网络等资源,拓宽知识面,加深理解度。

3、用课堂交流的形式提高学生的语言表述能力,用撰写论文的形式提高学生的分析问题的能力。

三、情感态度与价值观通过阅读和鉴赏,陶冶情性,深化热爱祖国语文的感情,体会中华文化的博大精深,追求高尚情趣,提高道德修养,从而进一步提高自己的语文素养。

教学重点:1、准确理解散文文本的基本意义,由表及里,由浅入深地理解诗作的主旨,用自己的切身体会感知作品的“气脉”。

2、提要钩玄,提高筛选并探究作品主题的能力,培养自主与合作探究的学习意识。

3、培养多角度、准确并推陈出新表述自己观点的能力。

主要教学方法:1、反复诵读,“因声求气”。

反复朗读课文,注意体会文章中的流动、起伏和回旋。

这是把握文章气脉的前提条件,是挖掘文章思想价值的基础。

朗读时,要“因声求气”,慢慢地将身心沉浸到作品中,从音节字句中感受文章的气韵。

2、提要钩玄,沉思力索。

通过梳理归纳,搞清作品的层次和线索,可以获得对作品思想情感以及某些艺术手法的认识。

3、自主学习,合作探究,写作运用。

《六国论》教学设计教学目标:一、知识与能力1、把握文章的结构和论证层次,学习运用分论点,掌握引证、例证、对比论证等方法。

2、了解写作此文在当时的历史意义,领略借古讽今的写作特点。

3、掌握重点实词、虚词、句式等。

二、过程与方法1、以高考题导入,激发学生兴趣。

第24课赏析示例六国论北宋建国后的一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。

到北宋中期,军费开支浩大,财政入不敷出,社会矛盾尖锐,政治上专制腐败,军事上骄惰无能,外交上极端软弱.于是北宋采取了输币、纳贡求和的办法,这与“六国”赂秦而求一夕安寝的政策极为相似。

所以,苏洵写了《六国论》,以“六国破灭之道”来进行讽谏,希望北宋统治者改弦更张,勿重蹈覆辙。

正所谓“前事不忘,后事之师”。

1.作家作品苏洵(1009—1066),字明允,北宋眉山(今四川眉山)人,与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,列入“唐宋八大家”。

苏洵精于古文写作,尤长于策论,主张“言必中当世之过”。

为文见解精辟,论点鲜明,论据有力,语言锋利,明快酣畅,纵横博辩,雄奇遒劲,很有战国纵横家的风度。

著有《嘉祐集》十五卷.2.背景解读北宋建国后,实行中央集权制度,将地方的政权、财权、军权都收归中央。

这样虽然杜绝了军阀拥兵作乱,但也造成了军事上的衰颓。

北宋建国后一百年间,与契丹、西夏大小六十余战,败多胜少。

政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。

到苏洵生活的年代,北宋每年要向契丹、西夏交纳大量的银、绢。

这样贿赂的结果是助长了契丹、西夏的气焰,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。

针对这一现实,苏洵撰写了《六国论》。

3.文体知识论论是议论,它是以论证为主的说理方式,论的任务主要是论证某一问题、某一人物、某一事理的是非得失。

它的特点是:要有明确的论点,有可信的论据,有严密的逻辑推理论证.政论、文论、史论、学术论文等,都属于这个范畴.4.文化常识【先】对去世的尊长的敬称。

例如:思厥先.祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

【故事】先例。

除此之外,在古文中一般也有“旧日的制度,例行的事”以及“掌故,典故”等意思。

例如:苟以天下之大,下而从六国破亡之故事..,是又在六国下矣。

1.字音识记①弊在赂.秦(lù)②洎.牧以谗.诛(jì)(chán)③暴.霜露(pù)2.辨形组词①错误!②错误!③错误!3.通假字(1)暴.霜露,斩荆棘(通“曝",冒着)(2)暴秦之欲无厌.(通“餍”,满足)(3)为国者无.使为积威之所劫哉(通“毋",不要)(4)当.与秦相较(通“倘”,如果)4.一词多义(1)非六国破灭,非.兵不利(动词,不是)觉今是而昨非.(形容词,错误的)登高而招,臂非.加长也(副词,无,没有)(2)或或.未易量(副词,或许)或.曰:六国互丧,率赂秦耶(代词,有的人)一食或.尽粟一石(副词,有时)(3)得小则获邑,大则得.城(动词,得到)此言得.之(形容词,适宜,得当)然得.而腊之以为饵(动词,捕获)林尽水源,便得.一山(动词,看到)诚不得.已(动词,能够)(4)相当与秦相.较,或未易量(副词,互相)誓天不相.负(代词,偏指一方,相当于“你”“他”等,此处代“你”)伯乐相.马(动词,观察,辨别,鉴定)(5)与与.嬴而不助五国也(动词,亲附,亲近)夫六国与.秦皆诸侯(连词,和,同)与.战胜而得者(介词,跟,同,表示比较的对象)(6)欲暴秦之欲.无厌(名词,欲望)鱼,我所欲.也(动词,想要得到,需要)(7)暴暴.霜露(动词,读pù,通“曝”,冒着)暴.秦之欲无厌(形容词,读bào,凶暴的)(8)事以地事.秦(动词,侍奉)而从六国破亡之故事.(名词,事情)(9)终终.继五国迁灭(副词,最终,终于)惜其用武而不终.也(动词,坚持到底)(10)始燕赵之君,始.有远略(副词,起初)始.速祸焉(副词,才)(11)向向.使三国各爱其地(连词,假使)并力西向.(动词,对着,这里是对付的意思)(12)故而从六国破亡之故.事(形容词,旧的,过去的)故.不战而强弱胜负已判矣(连词,所以)(13)为为.国者无使为积威之所劫哉(动词,治理)至丹以荆卿为.计(动词,作为)邯郸为.郡(动词,成为)(14)兵非兵.不利(名词,兵器,武器)而秦兵.又至矣(名词,军队)斯用兵.之效也(名词,战争,武力)5.词类活用(1)李牧连却.之(使动用法,使……退却)(2)日.削月.割(名词作状语,一天一天地;一月一月地)(3)盖失强援,不能独完.(形容词作动词,完整地存在)(4)惜其用武而不终.也(形容词作动词,坚持到底)(5)以事秦之心,礼.天下之奇才(名词作动词,礼遇,以礼相待)(6)以地事.秦(名词作动词,侍奉)(7)小.则获邑,大.则得城(形容词作名词,小的受贿;大的受贿)(8)秦以攻.取之外(动词作名词,攻战的方法)6.古今异义(1)较秦之所得,与战胜而得者,其.实.百倍古义:那实际情况。

《散而不乱气脉中贯》问题探究教学参考0323 1248《散而不乱气脉中贯》问题探究一、这个单元的文章有哪些共同特点?这个单元的专题是“散而不乱,气脉中贯”,重在体会中国古代散文的逻辑性和抒情性。

赏析示例《六国论》和自主赏析中的《伶官传序》《祭十二郎文》《文与可画筼筜谷偃竹记》集中体现了结构完整、感情充沛的特点。

第五单元散而不乱气脉中贯[]第五单元散而不乱气脉中贯这个单元的文章虽然内容各异,风格不同,但是都有着完整的结构。

深入探究它们的结构特点,不外乎遵循了两种逻辑。

一是依循严整的思想逻辑,使得文章阐述问题严谨全面,论证观点有理有据。

比如《六国论》就是以严整的思想逻辑取胜的作品。

文章始终围绕六国灭亡“弊在赂秦”的中心论点展开,层次清晰,不蔓不枝,说服力极强。

《伶官传序》虽然材料繁富,但是始终着眼于“盛”“衰”与“忧劳”“逸豫”的因果关系上,从中心论点到论据,从论证过程到结论,不论是所用的事例或史实,还是所抒发的感情和议论,都是在正反两个方面的鲜明对比中,申明“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的“自然之理”,这就使得文章气脉贯通,前后呼应,散而不乱,结构严谨。

二是服从真挚的情感逻辑,使得文章激情澎湃,感人至深。

比如《祭十二郎文》以情感领起全篇,完全根据情感的起伏变化奋笔直书。

由于情绪的激动以及生活经历的坎坷,所要书写的内容很多,所以文章乍看起来似乎往复重叠、散漫错综,实际上却是气脉不断,一种骨肉至情充塞全文,贯串始终。

文章一唱三叹,一方面尽情倾诉了自己失去亲人的巨大痛苦,另一方面,又在回环往复中不忘结构上的前后呼应、祭文的首尾规制。

又如苏轼的《文与可画筼筜谷偃竹记》,写法上纵横恣肆,却文理自然。

的叙述并不拘泥于时间的顺序,全文所涉及的内容都像是任意信笔写出的,实则形散神不散,全文分三段,从阐述绘画主张,到追忆二人的真情交往,到最后说明写作的缘由,始终都是以画竹及二人情谊为中心,所以脉络清楚,正所谓“散而不乱,气脉中贯”。

《中国古代诗歌散文》第五单元散而不乱气脉中贯

本单元主要从形与神的角度欣赏古代散文。

为了达到单元教学目标,我设定如下核心知识:

一、理解“散而不乱气脉中贯”的含义

“散而不乱气脉中贯”,指的是散文形与神、内在与外在的相互关系与特征。

作者的思想感情、精神气质,通过字句音节表达出来。

二、围绕主题确定篇目核心知识

1、《六国论》

掌握文言知识:古今异义:其实、明日、故事;特殊句式:被动句

理解论证方法:比照论证

理解虚词表情达意的作用:呜呼、悲夫等

2、《伶官传序》

掌握文言知识:词类活用:函、兴、亡;特殊句式:被动句

学习论证方法:比照论证

理解句式表情达意的作用:本文有陈述句,有感叹句,有反问;有骈句、有散句;有长句,有短句。

句式错落有致,读起来抑扬顿挫,一唱三叹,感情饱满,气势充沛。

3、《祭十二郎文》

掌握文言知识:一词多义:致、就、始;固定句式:其···邪

理解文化知识:季父、先人、薨

理解抒情这种表达方式的作用:“一在天之涯,一在海之角···”抒发了作者对侄儿之死的至悲至痛的情感。

高中语文教案学案课堂训练大全Word解析版散而不乱气脉中贯之自主赏析伶官传序1.学习掌握下列词:原、恨、其、乃、纳、贼、泣、何其、本、逸豫、忽然。

2.归纳“与、归、遗”三个多义词的义项。

3.了解欧阳修在宋代散文史上的地位和作者写作本文给伶人立传的目的。

4.理解学习本文的论证方法。

(1)例证法。

(2)对比论证法。

(一)知人论世,开阔视野1.走近作者欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁、六一居士,谥号文忠。

北宋吉水人,著名文学家、史学家。

北宋中期的文坛领袖,诗文革新运动的倡导者,以散文成就最高,列为唐宋八大家之一。

著作《欧阳文忠集》。

还编写了两部史书《新唐书》(与宋祁等合写)和《新五代史》,二书均收入官修的“二十四史”。

欧阳修的诗文革新理论与韩愈一脉相承。

著名的政治散文有《朋党论》《五代史伶官传序》,状物怀人叙事散文有《醉翁亭记》《秋声赋》。

《洛阳风土记》《洛阳牡丹谱》《洛阳牡丹图》,是我国最早的三本有关牡丹的专著。

晚年著述《六一诗话》,多评述北宋诗人的作品,也涉及唐诗。

2.了解背景这篇文章是欧阳修为《新五代史》中的《伶官传》作的序。

《伶官传》是一篇合传,除了写敬新磨善于讽谏外,着重记述了后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦三人祸国乱政的史实。

这三人都出入宫掖,货赂交行,偶不得意,即陷人于罪,破家灭族,因而后唐朝廷上下离心,互相猜忌,祸乱不息,终使朝政日坏。

公元926年,李嗣源叛变,自立为帝,宠任从马直(皇帝的近卫军)指挥使郭从谦乘机率所部士兵作乱,结果庄宗被射死。

北宋王朝建立后,一直是最大限度地满足大官僚大地主的政治经济利益,“不立田制”,“不抑兼并”,还让他们享有特权(免役、免税等)。

随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化,对劳动人民的榨取便更加残酷。

在尖锐的民族矛盾中,北宋王朝不但不力求振作,为收复燕云十六州和统一全国而斗争,反而忍受耻辱,长期向辽王朝输款纳币,以求维持苟安的局面。