刑法总则之犯罪论 第二章犯罪概念

- 格式:pdf

- 大小:107.19 KB

- 文档页数:1

刑法第二章内容一、刑法第二章的整体印象刑法第二章讲的可是很重要的内容呢。

这里面包含了很多和犯罪相关的基本概念呀。

就像是打开刑法大门的一把重要钥匙,要是不把这章弄明白,后面很多东西都理解起来费劲。

这章里的内容就像是一个大拼图的重要几块,缺了哪块都不行。

二、重点内容详细说1. 犯罪的概念犯罪可不是个简单的事儿,不是说犯个小错就是犯罪了。

它得是违反了刑法规定的行为,而且得有一定的危害性,对社会、对他人或者对国家有不好的影响。

比如说,偷个小东西,如果达到了一定的数额或者情节严重,那就是犯罪了。

这就像我们在生活中,不能随便越过那条红线,一旦越过了,可就麻烦大了。

这也提醒我们,做什么事情之前都得好好想想,是不是合法的呢。

2. 犯罪的分类这里面犯罪的分类还挺复杂的呢。

有故意犯罪和过失犯罪。

故意犯罪就是明知道自己的行为会造成不好的结果,还故意去做。

就像那些坏蛋故意去抢别人的东西,这就是典型的故意犯罪。

而过失犯罪呢,是不小心做了错事导致了不好的结果。

比如说,开车的时候不小心撞到了人,要是因为自己的疏忽,那可能就构成过失犯罪了。

这两者在处罚上也有区别,故意犯罪一般处罚会更重一些,毕竟是主观上就想做坏事嘛。

3. 刑事责任年龄和能力这个可有趣了。

不是所有人犯了罪都要承担刑事责任的哦。

对于未成年人,就有特殊的规定。

年龄小的孩子,他们还不太懂事,可能做了错事也不能完全像成年人一样被处罚。

比如说,12岁以下的孩子,如果犯了一些不是特别严重的罪,一般是不承担刑事责任的。

这也是考虑到孩子的心智还没有发育完全。

还有那些精神病人,如果在发病的时候犯罪,也不能完全按照正常人的标准来处罚。

这就像是给不同的人在法律上有不同的对待,因为每个人的情况不一样嘛。

三、这章内容的意义刑法第二章的这些内容,对于整个社会的稳定和公平是非常重要的。

它明确了什么是犯罪,让大家知道了哪些事情不能做,就像给大家画了一个圈,圈里的事情不能干。

同时,对于不同情况的犯罪有不同的规定,也体现了法律的人性化。

《刑法》总则读书笔记之犯罪第⼀章刑法的任务、基本原则和适⽤范围第三条【罪刑法定】法律明⽂规定为犯罪⾏为的,依照法律定罪处罚;法律没有明⽂规定为犯罪⾏为的,不得定罪处罚。

第五条【罪⾏相适应】刑罚的轻重,应当于犯罪分⼦所犯罪⾏和承担的刑事责任相适应。

《准确把握和正确适⽤依法从严政策》(2010.3.24最⾼法刑⼀庭)罪刑法定和罪⾏相适应是刑法的基本原则,办理任何刑事案件包括严重刑事犯罪案件都必须严格遵守。

从严惩处不是⽆限度的,不是越严越好、越重越好,⽽是有标准、有限度的。

这个标准就是罪刑法定和罪⾏相适应的刑法基本原则,就是刑法总则和分则中关于量刑情节和具体犯罪定罪量刑的规定,就是司法解释关于具体使⽤法律问题的规定。

不能为了从严⽽突破法律的幅度和界限,任意或变相加重被告⼈的刑罚,否则,即不可能实现良好的法律效果,也不可能实现良好的社会效果。

第六条【属地管辖】凡在中华⼈民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适⽤本法。

凡在中华⼈民共和国的船舶或者航空器内犯罪的,也适⽤本法犯罪的⾏为或者结果有⼀项发⽣在中华⼈民共和国领域内的,就认为是在中华⼈民共和国领域内犯罪。

第⼆章犯罪第⼗七条【年龄对未成年⼈责任能⼒的影响】已满16周岁的⼈犯罪,应当负刑事责任。

已满14周岁不满16周岁的⼈,犯故意杀⼈、故意伤害致⼈重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放⽕、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。

已满14周岁不满18周岁的⼈犯罪,应当从轻或减轻处罚。

因不满16周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护⼈加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。

第⼗七条之⼀【年龄对⽼年⼈责任能⼒的影响】已满七⼗五周岁的⼈故意犯罪的,可以从轻或减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或减轻处罚。

《关于已满14周岁不满16周岁的⼈承担刑事责任范围问题的答复意见》(2002.7.24全国⼈⼤常委会法制⼯作委员会,法⼯委复字[2002]12号)刑法第17条第⼆款规定的⼋种犯罪,是指具体的犯罪⾏为⽽不是指具体罪名。

第一章、刑法概述一、刑法概念和分类:规定犯罪、刑事责任、刑罚的法律规范的总和,刑法典、单行刑事法律、附属刑法规范(①第一条为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。

②第二条刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行)二、刑法的基本原则:①罪刑法定原则(派生原则: 1 刑法必须以成文法的方式表现,排除习惯法。

2 禁止类推的适用。

3 禁止刑法溯及既往。

)②刑法面前人人平等原则③罪责刑相适应原则三、刑法的体系和解释:总则、分则、附则1.以效力分:立法解释、司法解释、学理解释(无权解释)(最高法院、检察院、人大及常委会有权解释)2.以解释方法分:文理解释、论理解释(扩张解释、限制解释)四、刑法的空间效力(以属地原则为基础,属人原则、保护原则、普遍原则为补充)1.地域上的效力(属地原则):凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法1)领域的含义:领陆、领空、领水;船舶、航空器,领事馆。

2)法律有特别规定的含义:①享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决②港澳台地区刑法不适用③民族自治地方由自治区人大制定变通规定,报人大常委会批准。

3)对在中国领域内犯罪的认定:犯罪行为或结果有一项在中国领域内的,就认为在中国领域犯罪。

2.对人的效力(属人原则)1)我国公民犯本法规定之罪的适用本法,但按最高刑为 3 年以下有期的,可以不予追究2)国家工作人员、军人犯罪的,适用本法3)凡在中国领域外犯罪,依本法应当负刑事责任的,虽经过外国审判,仍可以依本法追究,但在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或减轻处罚3.保护管辖原则:外国人在中国领域外对中国国家或公民犯罪,而按本法规定的最低刑为 3 年以上有期的,可适用本法,但是按照犯罪地的法律不受处罚的除外4.普遍管辖的效力:对于中国缔结或参加的国际条约所规定的罪行,中国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权的,适用本法第二章、犯罪概念犯罪的概念和基本特征:危害社会的,依照法律应当受刑罚处罚的行为,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。

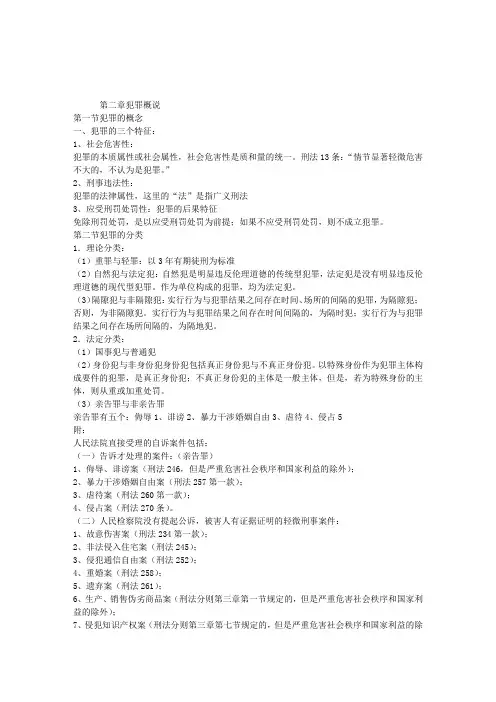

第二章犯罪概说第一节犯罪的概念一、犯罪的三个特征:1、社会危害性:犯罪的本质属性或社会属性,社会危害性是质和量的统一。

刑法13条:“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。

”2、刑事违法性:犯罪的法律属性,这里的“法”是指广义刑法3、应受刑罚处罚性:犯罪的后果特征免除刑罚处罚,是以应受刑罚处罚为前提;如果不应受刑罚处罚,则不成立犯罪。

第二节犯罪的分类1.理论分类:(1)重罪与轻罪:以3年有期徒刑为标准(2)自然犯与法定犯:自然犯是明显违反伦理道德的传统型犯罪,法定犯是没有明显违反伦理道德的现代型犯罪。

作为单位构成的犯罪,均为法定犯。

(3)隔隙犯与非隔隙犯:实行行为与犯罪结果之间存在时间、场所的间隔的犯罪,为隔隙犯;否则,为非隔隙犯。

实行行为与犯罪结果之间存在时间间隔的,为隔时犯;实行行为与犯罪结果之间存在场所间隔的,为隔地犯。

2.法定分类:(1)国事犯与普通犯(2)身份犯与非身份犯身份犯包括真正身份犯与不真正身份犯。

以特殊身份作为犯罪主体构成要件的犯罪,是真正身份犯;不真正身份犯的主体是一般主体,但是,若为特殊身份的主体,则从重或加重处罚。

(3)亲告罪与非亲告罪亲告罪有五个:侮辱1、诽谤2、暴力干涉婚姻自由3、虐待4、侵占5附:人民法院直接受理的自诉案件包括:(一)告诉才处理的案件:(亲告罪)1、侮辱、诽谤案(刑法246,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外);2、暴力干涉婚姻自由案(刑法257第一款);3、虐待案(刑法260第一款);4、侵占案(刑法270条)。

(二)人民检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件:1、故意伤害案(刑法234第一款);2、非法侵入住宅案(刑法245);3、侵犯通信自由案(刑法252);4、重婚案(刑法258);5、遗弃案(刑法261);6、生产、销售伪劣商品案(刑法分则第三章第一节规定的,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外);7、侵犯知识产权案(刑法分则第三章第七节规定的,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外);8、属于刑法分则第四章、第五章(人身、民主、财产权利)规定的,对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件。

刑法总则之犯罪论 第⼆二章犯罪概念

犯罪概念犯罪的定义

犯罪的定义概述

犯罪定义的类型

形式层⾯面定义犯罪是刑法规定以刑罚禁⽌止或惩罚的⾏行行为,或犯罪就是刑法规定为犯罪的⾏行行为。

形式与实质结合的定义“本法典以刑罚相威胁所禁⽌止的有罪过地实施的危害社会的⾏行行为,被认

为是犯罪。

”(俄罗斯联邦法典第14条)

唯物史观犯罪是⼀一个历史范畴即阶级社会的产物,是危害统治阶级利利益,由掌握政权的统治阶

级以国家意志的形式规定应受刑罚处罚的⾏行行为。

犯罪构成⻆角度犯罪是符合构成要件、违法且有责的⾏行行为。

刑事古典派重视犯罪⾏行行为的危害结果,认为犯罪是造成侵害性结果或危险的⾏行行为。

刑事社会学派重视犯罪⼈人及其危险性格,认为犯罪是犯罪⼈人反社会性格的表现。

不不同的定义反映出不不同的犯罪观

法律律意义犯罪是刑法明⽂文规定的应受刑罚惩罚的⾏行行为。

实质意义犯罪是⼀一种危害社会的⾏行行为。

我国刑法中的犯罪的定义

定义

《刑法》第13条:“⼀一切危害国家主权、领⼟土完整和安全,分裂国家、颠覆⼈人⺠民⺠民主专政的政权和推翻社会主

义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公⺠民私⼈人所有的财产,

侵犯公⺠民的⼈人身权利利、⺠民主权利利和其他权利利,以及其他危害社会的⾏行行为,依照法律律应当受刑罚处罚的,都是犯

罪,但是情节显著轻微危害不不⼤大的,不不认为是犯罪。

”

意义是对刑法规定的各种具体犯罪共同特征的⾼高度概括。

规定犯罪是危害社会、依法应受刑罚处罚的⾏行行为,兼顾犯

罪的实质特征和形式特征,是形式与实质相统⼀一的犯罪定义。

“但书”的意义

“情节显著轻微危害不不⼤大的,不不认为是犯罪”,被称为犯罪定义的“但书”。

“但书”的基本理理念是通过对犯罪的实质特征提出定量量的要求,赋予司法机关

酌情排除犯罪的权⼒力力,避免过分拘泥泥于法律律形式⽽而作出刻板教条的判决。

“但书”是区分“违法⾏行行为”与“犯罪⾏行行为”的宏观标准。

“但书”的刑事政策意义:可以缩⼩小犯罪或刑事处罚的范围,避免给⼀一些轻微的危害⾏行行为(或违法⾏行行

为)打上犯罪的标记,有利利于⾏行行为⼈人改过⾃自新;还可以合理理配置司法资源,集中⼒力力量量惩罚严重的违法

⾏行行为——犯罪。

犯罪的基本特征

!

犯罪是严重危害社会的⾏行行为,具有严重的社会危害性犯罪的实质(本质)特征

"

犯罪是触犯刑律律的⾏行行为,具有刑事违法性犯罪的基本特征是社会主义法制原则的必然要求

#

犯罪是应受刑罚惩罚的⾏行行为,具有应受刑罚惩罚性基本特征之⼀一

但法院可依法裁量量对犯罪⼈人不不实际适⽤用刑罚。

犯罪中⽌止没有造成损害结果

犯罪情节轻微

虽没有被法院实际判处刑罚,但其⾏行行为构成犯罪。