刑法分则罪名概念汇总

- 格式:doc

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:24

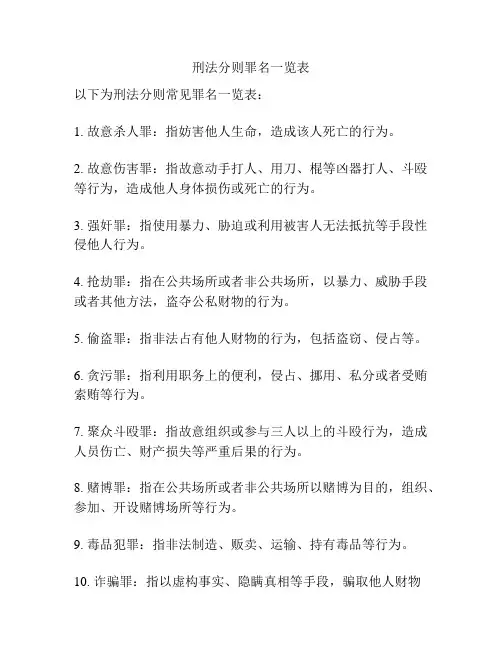

刑法分则罪名一览表

以下为刑法分则常见罪名一览表:

1. 故意杀人罪:指妨害他人生命,造成该人死亡的行为。

2. 故意伤害罪:指故意动手打人、用刀、棍等凶器打人、斗殴等行为,造成他人身体损伤或死亡的行为。

3. 强奸罪:指使用暴力、胁迫或利用被害人无法抵抗等手段性侵他人行为。

4. 抢劫罪:指在公共场所或者非公共场所,以暴力、威胁手段或者其他方法,盗夺公私财物的行为。

5. 偷盗罪:指非法占有他人财物的行为,包括盗窃、侵占等。

6. 贪污罪:指利用职务上的便利,侵占、挪用、私分或者受贿索贿等行为。

7. 聚众斗殴罪:指故意组织或参与三人以上的斗殴行为,造成人员伤亡、财产损失等严重后果的行为。

8. 赌博罪:指在公共场所或者非公共场所以赌博为目的,组织、参加、开设赌博场所等行为。

9. 毒品犯罪:指非法制造、贩卖、运输、持有毒品等行为。

10. 诈骗罪:指以虚构事实、隐瞒真相等手段,骗取他人财物

的行为。

以上仅为常见罪名一览,实际上包含的罪名还有很多,需要根据具体情况进行确定。

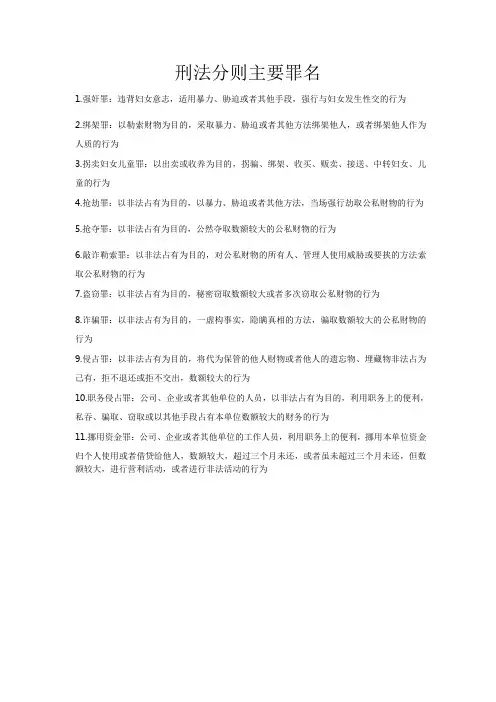

刑法分则主要罪名1.强奸罪:违背妇女意志,适用暴力、胁迫或者其他手段,强行与妇女发生性交的行为2.绑架罪:以勒索财物为目的,采取暴力、胁迫或者其他方法绑架他人,或者绑架他人作为人质的行为3.拐卖妇女儿童罪:以出卖或收养为目的,拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为4.抢劫罪:以非法占有为目的,以暴力、胁迫或者其他方法,当场强行劫取公私财物的行为5.抢夺罪:以非法占有为目的,公然夺取数额较大的公私财物的行为6.敲诈勒索罪:以非法占有为目的,对公私财物的所有人、管理人使用威胁或要挟的方法索取公私财物的行为7.盗窃罪:以非法占有为目的,秘密窃取数额较大或者多次窃取公私财物的行为8.诈骗罪:以非法占有为目的,一虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为9.侵占罪:以非法占有为目的,将代为保管的他人财物或者他人的遗忘物、埋藏物非法占为己有,拒不退还或拒不交出,数额较大的行为10.职务侵占罪:公司、企业或者其他单位的人员,以非法占有为目的,利用职务上的便利,私吞、骗取、窃取或以其他手段占有本单位数额较大的财务的行为11.挪用资金罪:公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大,超过三个月未还,或者虽未超过三个月未还,但数额较大,进行营利活动,或者进行非法活动的行为母亲的眼神是那么的慈爱,自打儿女呱呱坠地起,那一抹温柔的眼眸,就有如一道无形的细线,系在儿女的身上,儿女走到哪里,母亲的牵挂就延伸到哪里。

冬天怕儿女冻着了,夏天怕儿女热着了;晴天怕儿女晒着了,雨天怕儿女淋着了……担忧似乎就是母亲的专利,操心好像就是母亲的代名词。

俗话说得好“儿行千里母担忧”,若想让母亲不为儿女担忧,不为儿女操心,那似乎是毫不可能的事。

所以,母亲就习惯性地用她那无言的牵挂,默默地守护着自己的儿女,寸步不离。

无论什么时候,母亲都不会嫌弃自己的儿女,不会置自己的儿女于不顾。

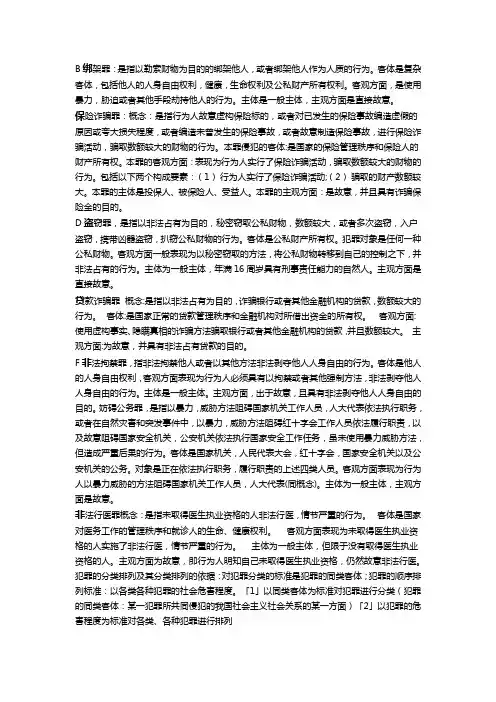

B绑架罪:是指以勒索财物为目的的绑架他人,或者绑架他人作为人质的行为。

客体是复杂客体,包括他人的人身自由权利,健康,生命权利及公私财产所有权利。

客观方面,是使用暴力,胁迫或者其他手段劫持他人的行为。

主体是一般主体,主观方面是直接故意。

保险诈骗罪:概念:是指行为人故意虚构保险标的,或者对已发生的保险事故编造虚假的原因或夸大损失程度,或者编造未曾发生的保险事故,或者故意制造保险事故,进行保险诈骗活动,骗取数额较大的财物的行为。

本罪侵犯的客体:是国家的保险管理秩序和保险人的财产所有权。

本罪的客观方面:表现为行为人实行了保险诈骗活动,骗取数额较大的财物的行为。

包括以下两个构成要素:(1)行为人实行了保险诈骗活动;(2)骗取的财产数额较大。

本罪的主体是投保人、被保险人、受益人。

本罪的主观方面:是故意,并且具有诈骗保险金的目的。

D盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额较大,或者多次盗窃,入户盗窃,携带凶器盗窃,扒窃公私财物的行为。

客体是公私财产所有权。

犯罪对象是任何一种公私财物。

客观方面一般表现为以秘密窃取的方法,将公私财物转移到自己的控制之下,并非法占有的行为。

主体为一般主体,年满16周岁具有刑事责任能力的自然人。

主观方面是直接故意。

贷款诈骗罪概念:是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。

客体:是国家正常的贷款管理秩序和金融机构对所借出资金的所有权。

客观方面:使用虚构事实、隐瞒真相的诈骗方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,并且数额较大。

主观方面:为故意,并具有非法占有贷款的目的。

F非法拘禁罪,指非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。

客体是他人的人身自由权利,客观方面表现为行为人必须具有以拘禁或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的行为。

主体是一般主体。

主观方面,出于故意,且具有非法剥夺他人人身自由的目的。

妨碍公务罪,是指以暴力,威胁方法阻碍国家机关工作人员,人大代表依法执行职务,或者在自然灾害和突发事件中,以暴力,威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责,以及故意阻碍国家安全机关,公安机关依法执行国家安全工作任务,虽未使用暴力威胁方法,但造成严重后果的行为。

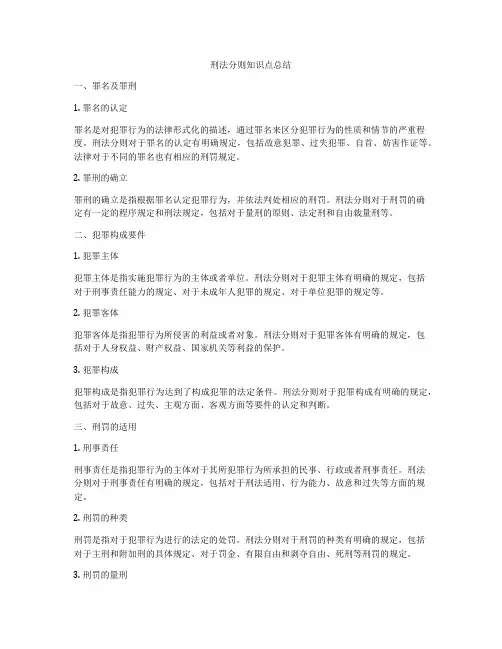

刑法分则知识点总结一、罪名及罪刑1. 罪名的认定罪名是对犯罪行为的法律形式化的描述,通过罪名来区分犯罪行为的性质和情节的严重程度。

刑法分则对于罪名的认定有明确规定,包括故意犯罪、过失犯罪、自首、妨害作证等。

法律对于不同的罪名也有相应的刑罚规定。

2. 罪刑的确立罪刑的确立是指根据罪名认定犯罪行为,并依法判处相应的刑罚。

刑法分则对于刑罚的确定有一定的程序规定和刑法规定,包括对于量刑的原则、法定刑和自由裁量刑等。

二、犯罪构成要件1. 犯罪主体犯罪主体是指实施犯罪行为的主体或者单位。

刑法分则对于犯罪主体有明确的规定,包括对于刑事责任能力的规定、对于未成年人犯罪的规定、对于单位犯罪的规定等。

2. 犯罪客体犯罪客体是指犯罪行为所侵害的利益或者对象。

刑法分则对于犯罪客体有明确的规定,包括对于人身权益、财产权益、国家机关等利益的保护。

3. 犯罪构成犯罪构成是指犯罪行为达到了构成犯罪的法定条件。

刑法分则对于犯罪构成有明确的规定,包括对于故意、过失、主观方面、客观方面等要件的认定和判断。

三、刑罚的适用1. 刑事责任刑事责任是指犯罪行为的主体对于其所犯罪行为所承担的民事、行政或者刑事责任。

刑法分则对于刑事责任有明确的规定,包括对于刑法适用、行为能力、故意和过失等方面的规定。

2. 刑罚的种类刑罚是指对于犯罪行为进行的法定的处罚。

刑法分则对于刑罚的种类有明确的规定,包括对于主刑和附加刑的具体规定、对于罚金、有限自由和剥夺自由、死刑等刑罚的规定。

3. 刑罚的量刑刑罚的量刑是指对于犯罪行为具体判决刑罚量的裁定。

刑法分则对于刑罚的量刑有明确的规定,包括对于法定刑和自由裁量刑的规定、对于情节和性质的考虑等。

四、刑法适用1. 刑法适用的基本原则刑法适用的基本原则是指在适用刑法时应当遵循的一系列法律规定和原则。

刑法分则对于刑法适用的基本原则有明确的规定,包括对于法律溯及力、刑法解释和适用、刑法规定的适用等。

2. 刑事法律程序刑事法律程序是指在刑事诉讼中适用的一系列法律程序规定。

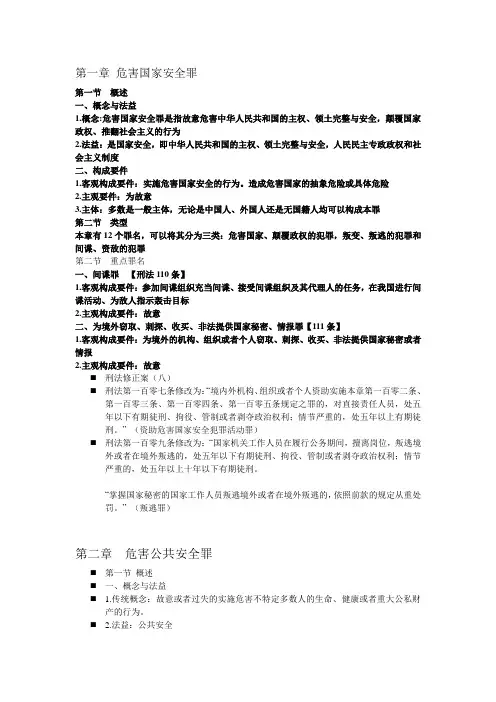

第一章危害国家安全罪第一节概述一、概念与法益1.概念:危害国家安全罪是指故意危害中华人民共和国的主权、领土完整与安全,颠覆国家政权、推翻社会主义的行为2.法益:是国家安全,即中华人民共和国的主权、领土完整与安全,人民民主专政政权和社会主义制度二、构成要件1.客观构成要件:实施危害国家安全的行为。

造成危害国家的抽象危险或具体危险2.主观要件:为故意3.主体:多数是一般主体,无论是中国人、外国人还是无国籍人均可以构成本罪第二节类型本章有12个罪名,可以将其分为三类:危害国家、颠覆政权的犯罪,叛变、叛逃的犯罪和间谍、资敌的犯罪第二节重点罪名一、间谍罪【刑法110条】1.客观构成要件:参加间谍组织充当间谍、接受间谍组织及其代理人的任务,在我国进行间谍活动、为敌人指示轰击目标2.主观构成要件:故意二、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪【111条】1.客观构成要件:为境外的机构、组织或者个人窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报2.主观构成要件:故意⏹刑法修正案(八)⏹刑法第一百零七条修改为:“境内外机构、组织或者个人资助实施本章第一百零二条、第一百零三条、第一百零四条、第一百零五条规定之罪的,对直接责任人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

”(资助危害国家安全犯罪活动罪)⏹刑法第一百零九条修改为:“国家机关工作人员在履行公务期间,擅离岗位,叛逃境外或者在境外叛逃的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

“掌握国家秘密的国家工作人员叛逃境外或者在境外叛逃的,依照前款的规定从重处罚。

”(叛逃罪)第二章危害公共安全罪⏹第一节概述⏹一、概念与法益⏹ 1.传统概念:故意或者过失的实施危害不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产的行为。

⏹ 2.法益:公共安全⏹需要明确的问题⏹公共?⏹单纯的财物安全?⏹法益:不特定或者多数人的生命、身体的安全以及公共生活的平稳与安宁。

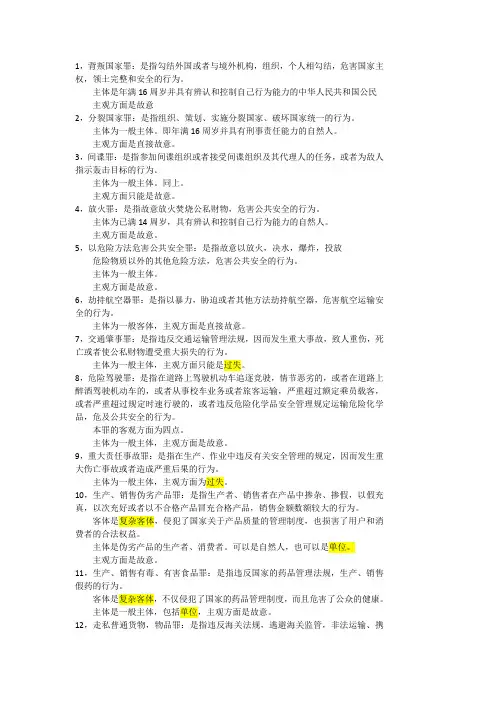

1,背叛国家罪:是指勾结外国或者与境外机构,组织,个人相勾结,危害国家主权,领土完整和安全的行为。

主体是年满16周岁并具有辨认和控制自己行为能力的中华人民共和国公民主观方面是故意2,分裂国家罪:是指组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的行为。

主体为一般主体。

即年满16周岁并具有刑事责任能力的自然人。

主观方面是直接故意。

3,间谍罪:是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。

主体为一般主体。

同上。

主观方面只能是故意。

4,放火罪:是指故意放火焚烧公私财物,危害公共安全的行为。

主体为已满14周岁,具有辨认和控制自己行为能力的自然人。

主观方面是故意。

5,以危险方法危害公共安全罪:是指故意以放火,决水,爆炸,投放危险物质以外的其他危险方法,危害公共安全的行为。

主体为一般主体。

主观方面是故意。

6,劫持航空器罪:是指以暴力,胁迫或者其他方法劫持航空器,危害航空运输安全的行为。

主体为一般客体,主观方面是直接故意。

7,交通肇事罪:是指违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤,死亡或者使公私财物遭受重大损失的行为。

主体为一般主体,主观方面只能是过失。

8,危险驾驶罪:是指在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,或者从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的,或者违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的行为。

本罪的客观方面为四点。

主体为一般主体,主观方面是故意。

9,重大责任事故罪:是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成严重后果的行为。

主体为一般主体,主观方面为过失。

10,生产、销售伪劣产品罪:是指生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额数额较大的行为。

客体是复杂客体,侵犯了国家关于产品质量的管理制度,也损害了用户和消费者的合法权益。

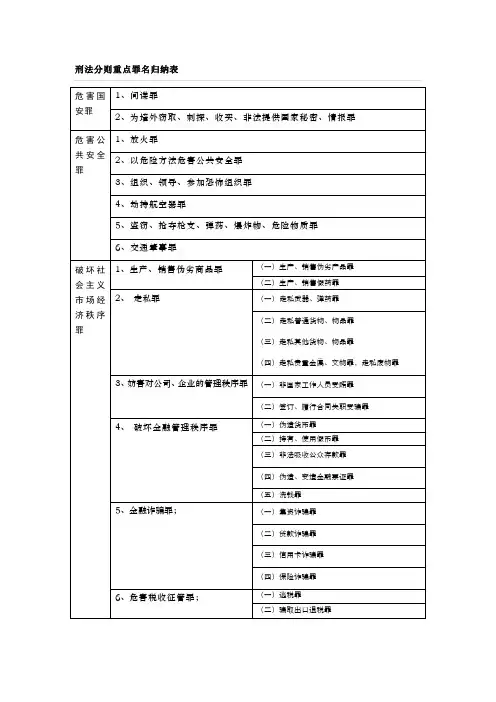

刑法分则重点罪名归纳表

法律拟制

买卖走私的武器(非法买卖)+第一手=走私

运输、收购、贩卖武器、弹药(非法买卖)+边界水域=走私

非法拘禁+超出非法拘禁暴力限度故意杀人=故意杀人罪

非法拘禁+超出非法拘禁暴力限度故意伤人=故意伤害罪

刑讯逼供、暴力取证+致人重伤=故意伤害罪

刑讯逼供、暴力取证+致人死亡=故意杀人罪

盗窃、诈骗、抢夺罪--------为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证------当场使用暴力或以暴力相威胁的=抢劫罪

携带凶器+抢夺=抢劫罪

聚众斗殴+重伤=故意伤害罪

聚众斗殴+杀人=故意杀人罪

卖淫、嫖娼(非犯罪)+通风报信=窝藏、包庇罪。

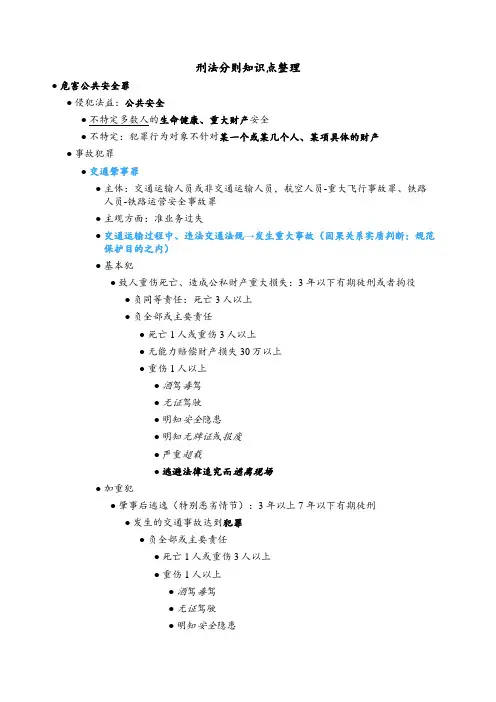

刑法分则知识点整理●危害公共安全罪●侵犯法益:公共安全●不特定多数人的生命健康、重大财产安全●不特定:犯罪行为对象不针对某一个或某几个人、某项具体的财产●事故犯罪●交通肇事罪●主体:交通运输人员或非交通运输人员,航空人员-重大飞行事故罪、铁路人员-铁路运营安全事故罪●主观方面:准业务过失●交通运输过程中、违法交通法规→发生重大事故(因果关系实质判断:规范保护目的之内)●基本犯●致人重伤死亡、造成公私财产重大损失:3 年以下有期徒刑或者拘役●负同等责任:死亡3人以上●负全部或主要责任●死亡1人或重伤3人以上●无能力赔偿财产损失30万以上●重伤1人以上●酒驾毒驾●无证驾驶●明知安全隐患●明知无牌证或报废●严重超载●逃避法律追究而逃离现场●加重犯●肇事后逃逸(特别恶劣情节):3 年以上 7 年以下有期徒刑●发生的交通事故达到犯罪●负全部或主要责任●死亡1人或重伤3人以上●重伤1人以上●酒驾毒驾●无证驾驶●明知安全隐患●明知无牌证或报废●严重超载●逃避法律追究而逃离现场●特别恶劣情节●负同等责任:死亡6人以上●负全部或主要责任●死亡2人或重伤5人以上●无能力赔偿财产损失60万以上●逃逸致人死亡:7 年以上有期徒刑●因逃逸致人死亡●交通肇事后(不以构成犯罪为前提)●逃避法律追究而逃跑(报告、救助义务)●致使被害人得不到救助而亡(逃逸与死亡因果关系)●共犯:单位主管人员、机动车所有人、承包人或乘车人●与故意杀人罪和故意伤害罪区别:主观方面是否故意;消极不作为构成本罪,积极作为如行为人在交通肇事后,将被害人带离现场隐藏或遗弃,致使被害人得不到救助而亡或严重残疾,分别构成故意杀人罪和故意伤害罪。

●与事故犯罪和过失致人死亡罪区别:是否在实行公共交通管理范围内发生交通事故。

●危险驾驶罪●客观方面●追逐竞驶,情节恶劣●醉驾:血液酒精浓度不低于80mg/100ml●严重超载或超速(校车、客运)●违反危险化学品管理规定运输●主观方面:故意●法定刑:拘役并处罚金●妨害安全驾驶罪●抽象危险犯●对驾驶人员使用暴力或抢控驾驶操作装置,干扰公共交通工具正常行驶●驾驶人员在行驶的公共交通工具擅离职守,与他人互殴或殴打他人●与以危险方法危害公共安全罪:造成实害结果,从一重处断;构成以危险方法危害公共安全罪。

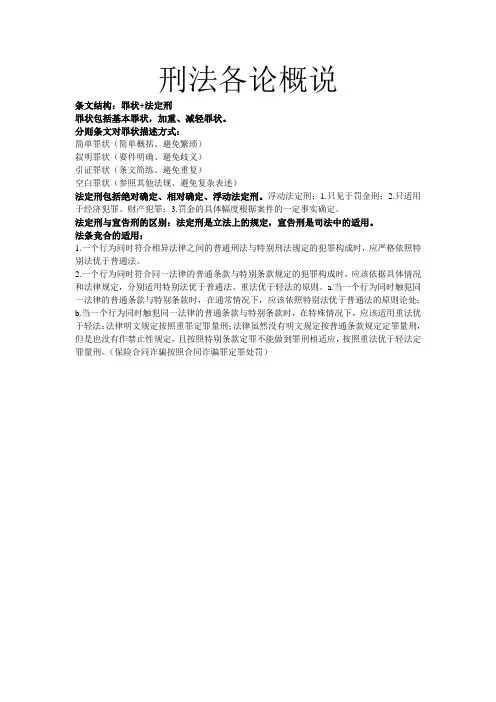

刑法分则名词解释刑法分则名词解释1.罪状:指刑法分则条文对具体犯罪的基本构成特征的描述。

2.罪名:有广义和狭义之分。

广义的罪名包括类罪名,狭义的罪名仅指具体罪名。

狭义的罪名,是犯罪的名称或者称谓,是对犯罪本质特征或者主要特征的高度概括。

3.叙明罪状:指条文对具体犯罪的基本构成特征作了详细的描述。

4.选择罪名:指因罪状所包含的犯罪构成的具体内容比较复杂,罪名刑事上表现为并列特点的罪名。

选择罪名可以统一使用,也可以根据具体的犯罪行为分解使用。

5.法定刑:指刑法分则条文对具体犯罪所确定的适用刑法的种类和刑法幅度。

6.背叛国家罪:指勾结外国或者境外机构、组织、个人,危害国家主权、领土完整和安全的行为。

7.分-裂国家罪:指组织、策划、实施分-裂国家、破坏国家统一的行为。

8.颠-覆-国-家-政-权罪:指组织、策划、实施颠-覆-国-家-政-权、推翻社会主义制度的行为。

9.投敌叛变罪:指中国公民投奔敌人营垒,或者被捕、被俘后投降敌人,危害国-家-安-全的行为。

10.资敌罪:指战时供给敌人武器装备、军用物资资敌的行为。

11.叛逃罪:指国家机关工作人员和掌握国家秘密的国家机关工作人员以外的国家工作人员在履行公务期间,擅离岗位,叛逃境外或者在境外叛逃,危害中华人民共和国国-家-安-全的行为。

12.间谍罪:指参加间谍组织,接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标,危害国-家-安-全的行为。

13.投放危险物质罪:指故意投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为。

14.以危险方法危害公共安全罪:指使用与放火、决水、爆炸投放危险物质等危险性相当的其他危险方法,危害公共安全的行为。

15.破坏交通工具罪:是破坏火车、汽车、电车、船只、航空器,足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险,尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为。

16.暴-力危及飞行安全罪:指对飞行中的航空器上的人员使用暴-力,危及飞行安全,尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为。

刑法分则主要罪名简答题一、危害公共安全罪概念:是指故意或者过失地实施危害不特定的多数人的生命、健康和重大公私财产安全的行为。

侵犯客体:公共安全客观方面:实施了危害公共安全的行为犯罪主体:一般主体主观方面:既可以表现为故意,也可以表现为过失1、放火罪(危险犯概念:是指故意放火焚烧公私财产,危害公共安全的行为。

侵犯客体:公共安全客观方面:实施了危害或者足以危害公共安全的放火行为犯罪主体:一般主体主观方面:故意2、爆炸罪(危险犯概念:是指故意针对不特定的多数人或者重大公私财产实施爆炸,危害公共安全的行为。

侵犯客体:公共安全客观方面:实施了用爆炸的方法杀伤不特定的多数人、毁坏重大公私财产,危害公共安全的行为主观方面:故意3、投放危险物质罪概念:是指故意投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为。

侵犯客体:公共安全、客观方面:行为人实施了投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为犯罪主体:一般主体主观方面:故意4、以危险方法危害公共安全概念:是指使用与放火、投放危险物质、决水、爆炸方法的危险性相当的其他危险方法,危害公共安全的行为。

侵犯客体:公共安全客观方面:使用与放火、投放危险物质、决水、爆炸方法的危险性相当的其他危险方法,危害公共安全的行为犯罪主体:一般主体主观方面:故意5、破坏交通工具罪概念:是指破坏火车、汽车、电车、船只、航空器,足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生颠覆、毁坏危险淌未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为侵犯客体:交通运输安全,犯罪对象只限于正在使用中的火车、汽车、电车、船只、航空器客观方面:破坏火车、汽车、电车、船只、航空器,足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生颠覆、毁坏危险,尚未造成严重后果或者已经造成严重后果的行为犯罪主体:一般主体主观方面:故意6、交通肇事罪概念:是指违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

司考刑法分则罪名复习重点1、类罪名与具体罪名类罪名是某一类犯罪的总名称。

在我国刑法中,类罪名是以犯罪的同类客体(或同类法益)为标准进行概括的,共有十个类罪名,如危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪等等。

类罪名之下,包括了具有该类性质的所有具体罪名。

因此,理解类罪名有助于理解该类具体犯罪的性质。

在刑法分则中,类罪名是章的标题,没有具体的罪状与法定刑,刑法对其犯罪构成也没有明确规定。

但刑法理论仍然能够根据其性质,抽象出其犯罪构成要件,形成类罪的犯罪构成。

所以,理解类罪名,也有利于理解该类具体犯罪的构成要件。

由于现实中的犯罪都是具体的,故类罪名不能成为定罪得以引用的根据,不能根据类罪名定罪。

具体罪名是各种具体犯罪的名称。

每个具体罪名都有其定义、构成要件与法定刑。

如刑法第263条规定的抢劫罪、第258条规定的重婚罪等,都是具体罪名,它们都有其构成要件与法定刑。

这种规定具体罪名与法定刑的分则规范,是典型的罪刑规范。

具体罪名是定罪时得以引用的罪名,即只能根据具体罪名定罪。

事实上,还可能存在一种介于类罪名与具体罪名之间的罪名(可谓小类罪名),如刑法分则第三章与第六章的类罪名之下,分别存在若干小类罪名。

刑法理论也可以将类罪名之下的具体罪名进行分类,形成小类罪名,如将刑法分则第四章的具体犯罪分为侵犯公民人身权利罪、侵犯公民民主权利罪与侵犯公民其他权利罪,如此等等。

2.单一罪名与选择罪名、概括罪名单一罪名,是指所包含的犯罪构成的具体内容单一,只能反映一个犯罪行为,不能分解拆开使用的罪名。

例如,故意杀人罪、故意伤害罪、非法捕捞水产品罪等,它们所表示的是具体犯罪行为,不可能对它们进行分解。

行为触犯一个单一罪名的,没有疑问地构成一罪。

我国刑法分则中的大部分罪名是单一罪名。

选择罪名,是指所包含的犯罪构成的具体内容复杂,反映出多种犯罪行为,既可概括使用,也可分解拆开使用的罪名。

例如,拐卖妇女、儿童罪,它是一个罪名,但它包括了拐卖妇女的行为与拐卖儿童的行为,于是可以分解为二个罪名。

刑法罪名归纳总结刑法是指对于犯罪行为的惩罚和社会控制体系,是维护社会秩序和公正的重要法律体系。

在刑法中,各类罪名的归纳总结可以帮助我们对不同罪名的特点和要素有更好的理解。

本文将对刑法罪名进行归纳总结,旨在系统化地介绍不同罪名及其主要要素。

一、财产犯罪1. 盗窃罪盗窃罪是指以非法占有为目的,侵占他人财物的犯罪行为。

其要素包括主观方面的故意,客观方面的占有、他人财物和非法侵占。

2. 抢劫罪抢劫罪是指使用暴力、胁迫等手段,抢夺他人财物的犯罪行为。

其要素包括使用暴力、故意非法占有他人财物等。

3. 诈骗罪诈骗罪是指采用欺骗手段,通过虚构事实或隐瞒真相,使他人受到损失的犯罪行为。

其要素包括欺骗、财产转移和他人受损。

二、伤害犯罪1. 故意伤害罪故意伤害罪是指以故意造成他人身体伤害为目的,实施暴力行为的犯罪行为。

其要素包括主观方面的故意,客观方面的暴力行为和他人身体伤害。

2. 过失伤害罪过失伤害罪是指由于过失或疏忽行为,导致他人身体伤害的犯罪行为。

其要素包括过失、违法行为和他人身体伤害。

三、危害公共安全犯罪1. 危险驾驶罪危险驾驶罪是指在道路交通中,违反交通规则或者交通管理行为,不按规定驾驶机动车,危及公共安全的犯罪行为。

其要素包括违反交通规则、危及公共安全和驾驶机动车。

2. 纵火罪纵火罪是指以非法占有或者其他恶意为目的,故意纵火,导致公共安全受到威胁的犯罪行为。

其要素包括主观方面的故意,客观方面的纵火和对公共安全的威胁。

四、侵犯人身权利犯罪1. 绑架罪绑架罪是指以非法占有、恶意非法牟利或者其他非法目的,采取限制人身自由的手段,将他人非法拘禁的犯罪行为。

其要素包括非法拘禁、恶意非法目的和限制人身自由。

2. 强奸罪强奸罪是指以非法侵害他人身体、违背他人意愿,实施性行为的犯罪行为。

其要素包括非法侵害、违背意愿和性行为。

五、国家安全犯罪1. 叛国罪叛国罪是指对国家的主权、统一和安全构成严重威胁,背叛国家的犯罪行为。

其要素包括对国家安全的背叛、构成严重威胁和对国家主权的侵害。

刑法分则罪名概念汇总第一章、危害国家安全罪 (1)第二章、危害公共安全罪 (2)第三章、破坏社会主义市场经济秩序罪 (4)第四章、侵犯公民人身权利、民主权利罪: (11)第五章、侵犯财产罪: (13)第六章、妨害社会管理秩序罪 (13)第七章、危害国防利益罪 (20)第八章、贪污贿赂罪 (21)第九章、渎职罪 (21)第十章、军人违反职责罪 (24)第一章、危害国家安全罪:是指故意危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全,分裂国家,颠覆国家政权,推翻社会主义制度的行为。

1、背叛国家罪(刑法第102条),是指勾结外国或者与境外机构、组织、个人相勾结,危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全的行为。

2、分裂国家罪(刑法第103条第1款),是指组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的行为。

3、煽动分裂国家罪(刑法第103条第2款),是指煽动分裂国家、破坏国家统一的行为。

4、武装叛乱、暴乱罪(刑法第104条),是指组织、策划、实施武装叛乱、武装暴乱或者策动、胁迫、勾引、收买国家机关工作人员、武装部队人员、人民警察、民兵进行武装叛乱、武装暴乱的行为。

5、颠覆国家政权罪(刑法第105条第1款),是指组织、策划、实施颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。

6、煽动颠覆国家政权罪:(刑法第105条第2款),是指以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。

7、资助危害国家安全犯罪活动罪(刑法第107条),是指境内外的机构、组织、个人资助境内外的组织或者个人实施背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱、暴乱罪、颠覆国家政权罪、煽动颠覆国家政权罪的行为。

8、投敌叛乱罪(刑法第108条),是指中国公民投靠敌方营垒,进行危害国家安全的活动,或者在被敌人捕获、俘虏后投降敌人,进行危害国家活动的行为。

9、叛逃罪(刑法第109条),是指国家机关工作人员在履行公务期间擅离岗位叛逃境外,或者在境外叛逃,危害国家安全的行为。

刑法分则罪名汇总

刑法分则涉及的罪名包括但不限于以下几类:

1. 杀人罪:包括故意杀人罪、过失杀人罪、教唆、帮助故意杀人罪等。

2. 伤害罪:包括故意伤害罪、过失伤害罪、教唆、帮助故意伤害罪等。

3. 盗窃罪:包括盗窃罪、抢夺罪、诈骗罪等。

4. 劫持、绑架罪:包括劫持罪、绑架罪等。

5. 营运、交通安全罪:包括危险驾驶罪、交通肇事罪等。

6. 贪污、受贿罪:包括贪污罪、受贿罪等。

7. 脱逃罪:包括脱逃罪、窝藏罪等。

8. 赌博罪:包括开设赌场罪、参与赌博罪等。

9. 贩卖毒品罪:包括贩毒罪、非法持有毒品罪等。

10. 侵犯公民个人信息罪:包括非法获取公民个人信息罪、非

法出售、提供公民个人信息罪等。

11. 侵犯知识产权罪:包括侵犯商业秘密罪、侵犯著作权罪等。

以上仅为常见的一些罪名,实际上刑法分则中还涵盖了其他多种犯罪行为的罪名。

刑法分则重要罪名详解1受贿罪与贪污罪受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋利益的行为贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。

两者的区别在于:(1)犯罪主体的范围有所不同:受贿罪仅限于国家工作人员,贪污罪还包括受委托管理、经营国有资产的人员(2)犯罪目的的内容不同:贪污罪在主观上以非法占有自己主管、管理、经手的公共财物为目的;受贿罪在主观上表现为以非法占有他人或者其他单位的公私财物为目的。

(3)行为对象不同:贪污罪的行为对象是公共财物;受贿罪的对象既包括公共财物,也包括公民私有的财物。

(4)行为方式不同:贪污罪使用侵吞、窃取、骗取等方法,非法占有自己主管、管理、经手的公共财物;受贿罪则是利用职务之便向他人索取财物,或者非法收受他人财物,为他人谋利益。

2挪用资金罪与职务侵占罪的界限挪用资金罪是指,公司,企业或者其他单位的工作人员,A利用职务上的便利,挪用本单位的资金归个人使用,或者B借贷给他人,数额较大,超过3个月未还的,或者C虽未超过3个月,但数额较大,进行营利活动的,或者D进行非法活动的行为。

职务侵占罪是指公司,企业,或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利将本单位的财物非法占为己有,数额较大的行为。

两者的区别在于:(1)犯罪客体不同。

挪用资金罪的客体是本单位资金的使用权,职务侵占罪的客体是本单位财产所有权(2)犯罪对象不同。

挪用资金罪的犯罪对象限于本单位的资金,而职务侵占罪的犯罪对象包括自己所在单位内的其他财物,包括不动产等。

(3)犯罪目的不同。

挪用资金罪的主观方面不具有非法占有的目的,只是非法使用本单位的资金,职务侵占罪的主观方面具有非法占有的目的。

3贪污罪与盗窃罪(诈骗罪)的界限贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞,窃取,骗取,或者以其他方法非法占有公共财物的行为。

盗窃罪是指以非法占有为目的,A秘密地多次窃取或者B窃取数额较大公私财物的行为。

第一章、危害国家安全罪:是指故意危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全,分裂国家,颠覆国家政权,推翻社会主义制度的行为。

1、背叛国家罪(刑法第102条),是指勾结外国或者与境外机构、组织、个人相勾结,危害中华人民共和国的主权、领土完整和安全的行为。

2、分裂国家罪(刑法第103条第1款),是指组织、策划、实施分裂国家、破坏国家统一的行为。

3、煽动分裂国家罪(刑法第103条第2款),是指煽动分裂国家、破坏国家统一的行为。

4、武装叛乱、暴乱罪(刑法第104条),是指组织、策划、实施武装叛乱、武装暴乱或者策动、胁迫、勾引、收买国家机关工作人员、武装部队人员、人民警察、民兵进行武装叛乱、武装暴乱的行为。

5、颠覆国家政权罪(刑法第105条第1款),是指组织、策划、实施颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。

6、煽动颠覆国家政权罪:(刑法第105条第2款),是指以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度的行为。

7、资助危害国家安全犯罪活动罪(刑法第107条),是指境内外的机构、组织、个人资助境内外的组织或者个人实施背叛国家罪、分裂国家罪、煽动分裂国家罪、武装叛乱、暴乱罪、颠覆国家政权罪、煽动颠覆国家政权罪的行为。

8、投敌叛乱罪(刑法第108条),是指中国公民投靠敌方营垒,进行危害国家安全的活动,或者在被敌人捕捉、俘虏后投降敌人,进行危害国家活动的行为。

9、叛逃罪(刑法第109条),是指国家机关工作人员在履行公务期间擅离岗位叛逃境外,或者在境外叛逃,危害国家安全的行为。

10、间谍罪(刑法第110条),是指参加间谍组织,或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标,危害国家安全的行为。

11、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪(刑法第111条),是指行为人为境外机构、组织、人员窃取、刺探、收买非法提供国家秘密或者情报的行为。

12、资敌罪(刑法第112条),是指在战时供给敌人武器装备、军用物资的行为。

第二章、危害公共安全罪:是指故意或者过失的实施危害不特定多人的生命、健康或者重大公私财产安全的行为。

13、放火罪(刑法第114条、第115条第1款),是指故意放火焚烧公司财物,危害公共安全的行为。

14、决水罪(刑法第114条、115条第1款),是指故意决溃蓄水或者防水堤坝,制造水患,危害公共安全的行为。

15、爆炸罪(刑法第114条、第115条第1款),是指故意使用爆炸的方法危害公共安全的行为。

16、投放危险物质罪(取消投毒罪,第114条、第115条第1款),是指故意投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为。

17、以危险方法危害公共安全罪(刑法第114条、第115条第1款),是指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的其他危险方法危害公共安全的行为。

18、失火罪(刑法第115条第2款),是指行为人因过失而引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。

19、过失决水罪(刑法第115条第2款)是指由于过失造成水利设施被破坏,引起水患,危害公共安全,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

20、过失爆炸罪(刑法第115条第2款),是指由于过失引起爆炸事故,危害公共安全,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

21、过失投放危险物质罪(取消过失投毒罪,刑法第115条第2款),是指由于过失投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

22、过失以危险方法危害公共安全罪(刑法第115条第2款),是指由于过失以危险方法危害公共安全,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

23、破坏交通工具罪(刑法第116条,第119条第1款),是指故意破坏火车、汽车、电车、船只、航空器,已经或者足以使上述交通工具发生倾覆、毁坏危险,危害公共安全的行为。

24、破坏交通设施罪(刑法第117条、第119条第1款),是指故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、标志或者进行其他破坏活动,已经或者足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生颠覆、毁坏危险,危害公共安全的行为。

25、破坏电力设施罪(刑法第118条,第119条第1款),是指故意破坏电力设备,对公共安全造成严重威胁或者发生严重后果的行为。

26、破坏易燃易爆设备罪(刑法第118条、第119条第1款),是指故意破坏燃气或者其他易燃易爆设备,对公共安全造成严重威胁或者造成严重后果的行为。

27、破坏广播电视设施、公用电信设施罪(刑法第124条第1款),是指故意破坏广播电视设施、公用电信设施,危害公共安全的行为。

28、过失损坏交通工具罪(刑法第119条第2款),是指行为人因过失造成火车、汽车、电车、船只、航空器的倾覆、毁坏,危害公共安全的行为。

29、过失损坏交通工具罪(刑法第119条第2款),是指行为人因过失造成火车、汽车、电车、船只、航空器的倾覆、毁坏、危害公共安全的行为。

30、过失损坏交通设施罪(刑法第119条第2款),是指由于过失造成交通设施的损坏,致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失,危害公共安全的行为。

31、过失损坏电力设备罪(刑法第119条第2款),是指由于过失造成电力设备的损坏,致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失,危害公共安全的行为。

32、过失损坏易燃易爆设备罪(刑法第119条第2款),是指由于过失造成易燃易爆设备的损坏,致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失的行为。

33、过失损坏广播电视设施、公用电信设施罪(刑法第124条第2款),是指由于过失造成广播电视、公用电信设施的损坏,致人重伤、死亡或者使公司财产遭受重大损失的行为。

34、组织、领导、参加恐怖组织罪(刑法第120条),是指组织、领导或者参加恐怖组织,危害公共安全的行为。

35、资助恐怖活动罪(刑法第120条),是指以金钱或者其他物质资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人行为。

36、劫持航空器罪(刑法第121条),是指以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器,危害公共安全的行为。

37、劫持船只、汽车罪(刑法第122条),是指以暴力、胁迫或者其他方法劫持船只、汽车,危害公共安全的行为。

38、暴力危及飞行安全罪(刑法第123条),是指对飞行中的航空器上的人员使用暴力,危及飞行安全的行为。

39、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪(刑法第125条第1款),是指违反国家有关枪支、弹药、爆炸物的治理规定,未经批准,非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物,危害公共安全的行为。

40、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪(取消非法买卖、运输核材料罪,刑法第125条第2款),是指非法制造、买卖、运输、储存毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为。

41、违规制造、销售枪支罪(刑法第126条),是指依法被指定、确定的枪支制造、销售企业,违反国家对枪支的治理规定,非法制造、销售枪支,危害公共安全的行为。

42、盗窃、抢夺枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪(刑法第127条第1款,第2款),是指秘密窃取或者乘人不备公然夺取枪支、弹药、爆炸物或者毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为。

43、抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪(刑法第127条第2款),是指使用暴力、胁迫或者其他方法,强行劫取枪支、弹药、爆炸物或者毒害性、放射性、传染病病原体等物质,危害公共安全的行为。

44、非法持有、私藏枪支罪(刑法第128条第1款),是指违反国家对枪支、弹药的治理规定,私自携带或者隐藏枪支、弹药,危害公共安全的行为。

45、非法出租出借枪支罪(刑法第128条第2款、第3款),是指依法配备公务用枪的人员,违反枪支治理规定,私自出租、出借枪支;或者依法配置枪支的人员,违反枪支治理规定,非法出租、出借枪支,造成严重后果,危害公共安全的行为。

46、丢失枪支不报罪(刑法第129条),是指依法配备公务用枪的人员,丢失枪支不及时报告,造成严重后果,危害公共安全的行为。

47、非法携带枪支、弹药、管制刀具、危险物品危及公共安全罪(刑法第130条),是指违反国家有关治理规定,非法携带枪支、弹药、管制刀具或者爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品,进入公共场所或者公交交通工具,情节严重,危及公共安全的行为。

48、重大飞行事故罪(刑法第131条),是指航空人员违反规章制度,致使发生重大飞行事故,造成严重后果,危害公共安全的行为。

49、铁路运营安全事故罪(刑法第132条),是指铁路职工违反规章制度,造成铁路运营事故,后果严重,危害公共安全的行为。

50、交通肇事罪(刑法第133条),是指违反交通治理法规,发生重大交通事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失,危害公共安全的行为。

51、重大责任事故罪(刑法第134条),是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理,违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果,危害公共安全的行为。

52、重大劳动安全事故罪(刑法第135条),是指工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的劳动安全设施不符合国家规定,经有关部门或者单位职工提出后,其直接责任人员对事故隐患仍不采取措施,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果,危害公共安全的行为。

53、危险物品肇事罪(刑法第136条),是指违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定,在生产、储存、运输、使用中发生重大事故,造成严重后果,危害公共安全的行为。

54、工程重大安全事故罪(刑法第137条),是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,危害公共安全的行为。

55、教育设施重大安全事故罪(刑法第138条),是指明知校舍或者教育教学设施有危险,而不采取措施或者不及时报告,致使发生重大伤亡事故,危害公共安全的行为。

56、消防责任事故罪(刑法第139条),是指违反消防管理规定,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,因而造成严重后果,危害公共安全的行为。

第三章、破坏社会主义市场经济秩序罪:是指违反国家市场经济秩序管理法规,干扰国家对市场经济的管理活动,破坏社会主义市场经济秩序,是国民经济发展受到严重损害的行为。

第一节、生产销售伪劣商品罪:是指生产者、销售者以牟取非法利润为目的,违反国家关于工、农业生产资料、生活资料、药品以及其他商品的质量管理法规,在产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品,危害群众人身和财产安全,侵害国家、单位、他人的合法权益,破坏社会主义经济秩序,情节严重的行为。

57、生产、销售伪劣产品罪(刑法第140条),是指生产者、销售者违反国家产品质量管理法规,在生产、销售的产品中掺杂、掺假、以假充真、以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额较大的行为。