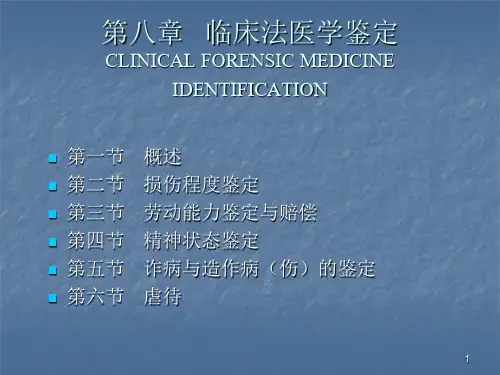

虐待第一节概述

- 格式:ppt

- 大小:553.00 KB

- 文档页数:15

虐待弗洛伊德对受虐狂有如下解释:假如人生活在一种无力改变的痛苦之中,就会转而爱上这种痛苦,把它视为一种快乐,以便自己好过一些。

把痛苦视为一种乐趣的便可称为受虐狂。

值得说明一下的是,受虐狂在遭受痛苦的时候有一种快感,使他的忍受力远远大于常人,而历史上的一些伟人,如马克思、梵高、尼采之类,在一定程度上仅为安于痛苦,有别于受虐狂。

受虐狂又称受虐欲、受虐色情。

要求遭受痛苦和羞辱以激起性兴奋和获得性满足。

在性活动中需要性对象的咬、打、撕、拧和辱骂,要求接受形形色(敏感)色中的惩罚。

轻度受虐狂可停留在幻想阶段,幻想自己遭受种种羞辱和痛苦。

男女都有,但男子较多。

S.弗洛伊德扩展了受虐欲的概念,认为种各种性行为中均包含受虐欲成分。

更广义的受虐狂则不包括性的内容。

迷信者的苦修、禁欲、自我贬损、自我折磨及至自我牺牲等行为,心理分析学派均认为是受虐欲的变型。

关于施虐狂的原因,精神分析学派认为是本能的作用:性本能与残酷行径之间息息相关;施虐狂是死亡本能向体外的转化,是破坏力量与性力量的融合;这种攻击性内驱力在性心理发展的每一阶段均有表现,于是就出现了弗洛伊德创制的口欲期施虐欲、肛门期施虐欲、性蕾期施虐等概念。

心理-社会学派认为,施虐者可能在生活中遭受到挫折和欺凌,或遭受过异性的拒绝和侮辱,因而形成报复和反抗心理。

施虐行为也有可能出自自卑感的补偿作用,即由于自己存在某些缺陷或家庭不完满,借对异性采取暴行,以发泄其性欲,并表现自己男性优越感。

受虐狂是一种通过受到别人(异性)施予的痛苦和凌(敏感)辱而发泄其情欲并获得性满足的性变态。

大多数具有施虐倾向的个体同时也具有受虐的愿望,专一的施虐者或受虐者是很少见的。

同一个体既存在施虐行为,又存在受虐行为,在性活动中残暴地虐待性对象,同时又要求性对象残暴地虐待自己,可看作是同一性变态的两种不同表现,而受虐欲即是指向自身的施虐欲。

假如人生活在一种无力改变的痛苦之中,就会转而爱上这种痛苦,把它视为一种快乐,以便自己好过一些。

幼儿园防虐待知识普及幼儿园防虐待知识普及一、简介幼儿期是儿童身心发展的关键时期,也是他们容易受到虐待的时期。

幼儿园作为儿童重要的成长与学习环境,承担着保护幼儿安全和预防虐待的重要责任。

因此,普及幼儿园防虐待知识非常重要,旨在帮助教师、家长和社会各界人士增强对幼儿园防虐待工作的认识和理解,提高保护幼儿免受虐待的能力。

二、认识虐待1. 定义:虐待是指对儿童进行肉体、精神和性上的伤害或忽视的行为,包括打骂、体罚、性侵犯、冷落、虐待、忽视等。

2. 形式:常见的虐待形式包括身体虐待、精神虐待、性虐待和忽视。

3. 影响:虐待对儿童的身心发展造成长期严重影响,包括身体伤害、心理创伤、学习困难、社交障碍等。

三、幼儿园防虐待的重要性1. 幼儿园是儿童成长的重要环境,防止虐待是保护儿童身心健康发展的基本要求。

2. 预防虐待有助于营造幼儿园和谐、友善的氛围,促进儿童的学习和成长。

3. 通过幼儿园防虐待工作,可以提高社会对儿童福利的关注度,推动相关法律法规的制定和完善。

四、幼儿园防虐待工作的原则1. 保护原则:幼儿园要将儿童的权益放在首位,保护儿童免受虐待。

2. 全员参与原则:每位教师、家长和幼儿园工作人员都应参与到防虐待工作中。

3. 预防为主原则:提前预防虐待比事后处置更重要,通过宣传教育、规范管理等手段预防虐待的发生。

4. 多部门合作原则:幼儿园、家庭、警察、社区、医疗卫生等部门应加强合作,形成社会共识,共同推动幼儿园防虐待工作。

五、幼儿园防虐待的具体措施1. 普及幼儿园防虐待知识:开展虐待案例分析、专题讲座等活动,提高教师和家长的防虐待意识。

2. 完善幼儿园防虐待机制:建立幼儿园防虐待工作的制度和规章,明确责任和职责,确保工作的顺利进行。

3. 加强人员选拔和培训:对进入幼儿园工作的教师和保育员进行严格的背景审查,加强对幼儿园工作人员的培训,提高他们的防虐待能力。

4. 建立反馈机制:鼓励幼儿园内外的人员及时反馈虐待情况,确保对发现的虐待行为进行及时处理和干预。

试论虐待罪作者:朱钰来源:《法制与社会》2019年第17期关键词虐待行为虐待罪犯罪主体作者简介:朱钰,江苏财经职业技术学院人文法律学院。

中图分类号:D924.3 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;DOI:10.19387/ki.1009-0592.2019.06.138(一)虐待罪的概念虐待罪是指对被害人以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、生病不及时给予治疗,强迫过度劳动等手段经常性、持续性进行肉体上、精神上的折磨,摧残,迫害,情节恶劣的行为。

(二)虐待罪的构成要件1.犯罪主体。

刑法中规定了虐待罪的主体是家庭成员,依据民法中的家庭成员来判断,应当包括夫妻,直系血亲中有祖父母、外祖父母、父母、子女。

旁系血親有兄弟姐妹、叔、伯、姑、舅、姨等家庭成员。

此外,父母子女中必然还包括因收养行为形成的养父母子女,因再婚行为形成的继父母子女。

“非家庭成员”之间的犯罪主体,因为《刑法修正案(九)》增加了负有对未成年人、老年人、患病的人、残疾人等监护、看护职责的人虐待被监护人、被看护人的犯罪行为,使得福利院、医疗看护机构发生的虐待行为能够入罪并依可依照虐待罪追究其刑事责任,扩大了虐待罪主体范围。

2.犯罪客体。

一般认为是家庭成员在家庭中享有的合法权益,成员间的平等权,家庭成员的人身权,所以是复杂客体。

3.主观方面。

本罪的主观方面为故意,即行为人认识到对受害人的虐待行为会对受害人的身体或者精神上带来痛苦和伤害,却希望或放任结果的发生。

至于犯罪动机不会影响定罪。

4.客观方面。

虐待行为表现为长期地对被害人进行威胁、恐吓、暴力殴打等积极行为,也包括有病不予治疗,不给饭吃等消极行为,时间上具有持续性,次数上有多发性。

所以,偶尔一次的打骂,体罚行为,情节较轻的不会视为虐待罪。

虐待的手段的多种多样,包括对被害人肉体上的折磨和精神上的摧残,情节恶劣,被害人一般是儿童、老人、妇女等。

刑法罪名之虐待罪简析概念虐待罪,指对共同生活的家庭成员以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、不给治病或者强迫作过度劳动等方法,从肉体上和精神上进行摧残迫害,情节恶劣的行为。

一量刑与处罚1.1 虐待家庭成员,情节恶劣的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制。

1.2 犯本罪,致使被害人重伤、死亡的,处2年以上7年以下有期徒刑。

【致使被害人重伤、死亡】是指由于被害人经常受到虐待,身体和精神受到严重的损害或者导致死亡,或者不堪忍受而自杀。

二刑法条文2.1 《中华人民共和国刑法》第二百六十条【虐待罪】虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪,告诉的才处理,但被害人没有能力告诉,或者因受到强制、威吓无法告诉的除外。

三构成要件——犯罪构成3.1 本罪侵犯的客体是公民的身心健康和家庭亲属关系。

3.2 本罪的客观方面表现为对共同生活的家庭成员以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、不给治病或者强迫作过度劳动等方法,从肉体上和精神上进行摧残迫害,情节恶劣的行为。

【虐待】具体是指经常以打骂、冻饿、捆绑、强迫超体力劳动、限制自由、凌辱人格等各种方法,从肉体、精神上迫害、折磨、摧残共同生活的家庭成员的行为。

【情节恶劣】是本罪的罪与非罪的重要界限,具体是指虐待的动机卑鄙、手段凶残的,虐待年老、年幼、病残的家庭成员的,或者长期虐待家庭成员屡教不改的,等等。

3.3 本罪的主体是特殊主体,必须是与被害人具有一定的血亲关系、婚姻关系或收养关系且共同生活的家庭成员。

3.4 本罪的主观方面表现为直接故意,即行为人已经预见到自己的行为会造成共同生活的家庭成员肉体或精神上的痛苦,但故意为之。

四罪与非罪以及相近罪的区别4.1 罪与非罪的区别4.1.1 情节是否恶劣情节是否恶劣是区分罪与非罪的主要标志。

虐待家庭成员,只有情节恶劣的,才构成犯罪。

虐待行为一般,情节较轻的,如一、两次的打骂,偶尔的不给饭吃、禁闭等,不应作为虐待罪论处。

虐待罪刑法条文第二百六十条:虐待家庭成员,情节恶劣的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致使被害人重伤、死亡的,处二年以上七年以下有期徒刑。

第一款罪,告诉的才处理。

概念与构成要件虐待罪,是指对共同生活的家庭成员以打骂、捆绑、冻饿、限制自由、凌辱人格、不给治病或者强迫作过度劳动等方法,从肉体上和精神上进行摧残迫害,情节恶劣的行为。

(一)主体本罪的主体为特殊主体,必须是共同生活的同一家庭的成员,相互之间存在一定的亲属关系或者扶养关系。

如夫妻、父母、子女、兄弟姐妹等等。

虐待者都是具有一定的扶养义务,在经济上或者家庭地位中占一定优势的成员。

非家庭成员,不能成为本罪的主体。

(二)主观方面本罪在主观方面表现为故意,即故意地对被害人进行肉体上和精神上的摧残和折磨。

至于虐待的动机则是多种多样的,不论出于什么动机,都不影响定罪,但量刑时应予以考虑。

(三)客体本罪侵犯的客体是家庭成员在家庭中的合法权益,主要是家庭成员之间的平等权利。

由于虐待行为所采取的方法,也侵犯了受害者的人身权利,因此,本罪侵犯的客体是复杂客体。

本罪侵犯的对象只能是共同生活的家庭成员,根据我国有关法律的规定,家庭成员主要由以下四部分成员构成:1、由婚姻关系的形成而出现的最初的家庭成员,即丈夫和妻子。

夫妻关系是一种拟制血亲关系,是最初的家庭关系,它是父母与子女间的关系产生的前提和基础。

至于继父母与继子女间的关系,如果形成一种收养关系,则就成为家庭关系,它实质既为因收养关系而发生在家庭关系,也为因婚姻而发生的家庭关系。

2、由血缘关系而引起的家庭成员,这是由于血亲关系而产生的家庭成员,包括两类:其一,由直系血亲关系而联系起来的父母、子女、孙子女、曾孙子女以及祖父母、曾祖父母、外祖父母等等,他们之间不因成家立业,及经济上的分开而解除家庭成员的法律地位;其二,由旁系血亲而联系起来的兄、弟、姐、妹、叔、伯姑、姨、舅等家庭成员,但是,他们之间随着成家立业且与原家庭经济上的分开,而丧失原家庭成员的法律地位。

虐待物语知识第一章:无声的苦痛在一个安静的小镇上,有一个被废弃的仓库,它伫立在黑暗的角落里,散发着阴冷的气息。

这个仓库是一个隐藏着无尽虐待物语的地方,那些曾经无辜的受害者们,在这里经历了无尽的痛苦。

仓库的门上镶嵌着一行血红色的字迹:“忘记一切的不公,只能被沉默的痛苦所见证。

”每次有人经过这里,都会被这些字眼深深地震撼。

第二章:被遗忘的受害者仓库里的受害者们都是被遗忘的存在。

他们是被社会抛弃的弱者,他们的声音无法被听到,他们的苦痛无人关注。

他们曾是被爱护的孩子、疼爱的伴侣、关怀的亲人,但命运的捉弄让他们成为了虐待的对象。

他们被剥夺了尊严和自由,被迫忍受着肉体和心灵上的创伤。

第三章:无尽的恐惧仓库中弥漫着一种无尽的恐惧。

在黑暗中,受害者们默默承受着残酷的折磨,他们的眼神中透露出的是无尽的绝望。

每一次的虐待都让他们的心灵受到更深的伤害,他们的信任和希望也在暴力的残酷下迅速破碎。

他们渴望着解脱,但却被困在这个无尽的恶梦之中。

第四章:勇敢的逃亡然而,就像黑暗中的星星一样,仓库里也有那些勇敢的逃亡者。

他们不再忍受虐待的痛苦,他们决定寻找一丝希望和自由。

他们相互扶持,共同设计计划,为了逃离这个地狱般的仓库,他们付出了巨大的努力。

每一个逃亡者都满怀着对未来的希望,他们想要证明自己的勇敢和坚强。

第五章:重获自由当逃亡者们终于逃离了仓库,他们感受到了自由的气息。

他们的眼神重新焕发出光彩,他们的心灵重新得到了治愈。

他们走上了新的道路,重新建立起自己的生活。

虽然曾经的伤痛无法完全抹去,但他们学会了面对和释放。

他们成为了一个个坚强的生命,用自己的经历来呼唤社会的关注和改变。

结语:让苦痛停止虐待物语是一个残酷而真实的故事,它揭示了社会中存在的黑暗面。

我们不能袖手旁观,我们应该努力让苦痛停止。

每一个受虐待的人都应该得到保护和救助,每一个受虐待的人都应该被听到和关心。

让我们一起努力,为一个无虐待的世界而奋斗。

虐待、遗弃罪(一)遗弃罪1.主体:对被遗弃者负有法定扶养义务的人。

义务来源不限于亲属法的规定,还包括基于职业、业务所产生的义务、基于法律行为与先前行为产生的义务。

例如,孤儿院、养老院、精神病院、医院的管理人员等等。

不仅包括不提供经济供给、不给予必要照料等不履行扶养义务的行为,而且包括对处于危险境地的人不予以救助(如不救助他人生命、身体)的行为(扩大解释)。

2.对象:没有独立生活能力的人。

3.经被害人有效承诺的遗弃行为,一般阻却违法性。

例如,老年人让其子女将其送往外地乞讨的,子女的行为不构成遗弃罪。

4.没有结果加重犯:我国刑法没有规定遗弃罪的结果加重犯。

对于遗弃行为致人重伤或者死亡的,一般在法定刑内处罚。

(二)虐待罪1.对象:共同生活的同一家庭成员。

扩大解释为包括保姆。

2.行为:共同生活的家庭成员经常以打骂、捆绑、冻饿、有病不给治、强迫超体力劳作、限制自由等方式,从肉体上或者精神上摧残、折磨的行为。

另外,虐待行为必须具有经常性、一惯性。

3.罪数:(1)行为人故意造成被害人伤害或死亡的,应认定为故意伤害罪或故意杀人罪。

(2)情节恶劣的经常性虐待过程中,其中一次产生伤害或杀人故意,进而实施伤害或杀人行为的,则构成虐待罪与故意伤害罪或故意杀人罪,应数罪并罚。

(3)由于虐待行为本身而造成被害人的重伤、死亡的,属于结果加重犯。

4.结果加重犯:“致使被害人重伤、死亡”,是指由于被害人经常受虐待逐渐造成身体的严重损伤或导致死亡,或者由于被害人不堪忍受虐待而自杀、自伤,造成死亡或重伤。

提示注意在遗弃致人死亡的情况下,遗弃罪与故意杀人罪存在着法条竞合关系。

在此情况下,应重点考察生命所面临的危险是否紧迫、生命对作为义务的依赖程度、行为人履行义务的难易程度、行为是否会立即导致他人死亡等因素,来综合加以判断。

虐待罪⼀、概念虐待罪(刑法第260条),是指对共同⽣活的家庭成员经常以打骂、捆绑、冻饿、限制⾃由、凌辱⼈格、不给治病或者强迫作过度劳动等⽅法,从⾁体上和精神上进⾏摧残迫害,情节恶劣的⾏为。

⼆、犯罪构成(⼀)客体要件本罪侵犯的客体是家庭成员在家庭中的合法权益,主要是家庭成员之间的平等权利。

由于虐待⾏为所采取的⽅法,也侵犯了受害者的⼈⾝权利,因此,本罪侵犯的客体是复杂客体。

本罪侵犯的对象只能是共同⽣活的家庭成员,根据我国有关法律的规定,家庭成员主要由以下四部分成员构成: 1、由婚姻关系的形成⽽出现的最初的家庭成员,即丈夫和妻⼦。

夫妻关系是⼀种拟制⾎亲关系,是最初的家庭关系,它是⽗母与⼦⼥间的关系产⽣的前提和基础。

⾄于继⽗母与继⼦⼥间的关系,如果形成⼀种收养关系,则就成为家庭关系,它实质既为因收养关系⽽发⽣在家庭关系,也为因婚姻⽽发⽣的家庭关系。

2、由⾎缘关系⽽引起的家庭成员,这是由于⾎亲关系⽽产⽣的家庭成员,包括两类:其⼀,由直系⾎亲关系⽽联系起来的⽗母、⼦⼥、孙⼦⼥、曾孙⼦⼥以及祖⽗母、曾祖⽗母、外祖⽗母等等,他们之间不因成家⽴业,及经济上的分开⽽解除家庭成员的法律地位;其⼆,由旁系⾎亲⽽联系起来的兄、弟、姐、妹、叔、伯姑、姨、舅等家庭成员,但是,他们之间随着成家⽴业且与原家庭经济上的分开,⽽丧失原家庭成员的法律地位。

这⾥例外的是,原由旁系⾎亲抚养的,如原由兄姐抚养之弟妹,不因结婚⽽丧失原家庭成员的资格。

3、由收养关系⽽发⽣的家庭成员,即养⽗母与养⼦⼥之间,这是⼀种拟制⾎亲关系。

4、在现实⽣活中,还经常出现⼀种既区别于收养关系、⾎亲关系,⼜区别于婚姻关系⽽发⽣的家庭成员之间的关系。

如某甲是位孤寡⽼⼈,⽣活⽆着落,⼄丙夫妇见状⽽将甲领回去,⾃愿试⾏⼀种决⾮法律意义上的赡养义务。

⼀经同意赡养,甲就成了⼄丙家的⼀个家庭成员。

只有基于上述⾎缘关系、婚姻关系、收养关系等⽅⾯取得家庭成员的⾝份,⽅能成为虐待罪之侵害对象,这也是此种犯罪⾏为本⾝的性质所决定的。

虐待罪的构成要件中华⼈民共和国刑法(⼀)客体要件本罪侵犯的客体是家庭成员在家庭中的合法权益,主要是家庭成员之间的平等权利。

由于虐待⾏为所采取的⽅法,也侵犯了受害者的⼈⾝权利,因此,本罪侵犯的客体是复杂客体。

本罪侵犯的对象只能是共同⽣活的家庭成员,根据我国有关法律的规定,家庭成员主要由以下四部分成员构成:1、由婚姻关系的形成⽽出现的最初的家庭成员,即丈夫和妻⼦。

夫妻关系是⼀种拟制⾎亲关系,是最初的家庭关系,它是⽗母与⼦⼥间的关系产⽣的前提和基础。

⾄于继⽗母与继⼦⼥间的关系,如果形成⼀种收养关系,则就成为家庭关系,它实质既为因收养关系⽽发⽣在家庭关系,也为因婚姻⽽发⽣的家庭关系。

2、由⾎缘关系⽽引起的家庭成员,这是由于⾎亲关系⽽产⽣的家庭成员,包括两类:其⼀,由直系⾎亲关系⽽联系起来的⽗母、⼦⼥、孙⼦⼥、曾孙⼦⼥以及祖⽗母、曾祖⽗母、外祖⽗母等等,他们之间不因成家⽴业,及经济上的分开⽽解除家庭成员的法律地位;其⼆,由旁系⾎亲⽽联系起来的兄、弟、姐、妹、叔、伯姑、姨、舅等家庭成员,但是,他们之间随着成家⽴业且与原家庭经济上的分开,⽽丧失原家庭成员的法律地位。

这⾥例外的是,原由旁系⾎亲抚养的,如原由兄姐抚养之弟妹,不因结婚⽽丧失原家庭成员的资格。

3、由收养关系⽽发⽣的家庭成员,即养⽗母与养⼦⼥之间,这是⼀种拟制⾎亲关系。

4、在现实⽣活中,还经常出现⼀种既区别于收养关系、⾎亲关系,⼜区别于婚姻关系⽽发⽣的家庭成员之间的关系。

如某甲是位孤寡⽼⼈,⽣活⽆着落,⼄丙夫妇见状⽽将甲领回去,⾃愿试⾏⼀种决⾮法律意义上的赡养义务。

⼀经同意赡养,甲就成了⼄丙家的⼀个家庭成员。

只有基于上述⾎缘关系、婚姻关系、收养关系等⽅⾯取得家庭成员的⾝份,⽅能成为虐待罪之侵害对象,这也是此种犯罪⾏为本⾝的性质所决定的。

(⼆)客观要件本罪在客观⽅⾯表现为经常虐待家庭成员的⾏为。

1、要有对被害⼈⾁体和精神进⾏摧残、折磨、迫害的⾏为。

这种⾏为,就⽅式⽽⾔,既包括积极的作为,如殴打、捆绑、禁闭、讽刺、谩骂、侮辱、限制⾃由、强迫超负荷劳动等,⼜包括消极的不作为,如有病不给治疗、不给吃饱饭、不给穿暖⾐等,但构成本罪,不可能是纯粹的不作为。

最新校园虐待安全教育教案概要:本教案旨在提供校园虐待安全教育的最学方法和策略,以帮助教师和学生更好地了解校园虐待问题,并掌握相应的防范和应对技巧。

目标:- 使教师和学生能够识别不同形式的校园虐待行为。

- 增强教师和学生的自我保护意识和能力。

- 提供有效的沟通和求助策略。

教学内容:1. 校园虐待的定义和类型- 清晰地介绍校园虐待的定义并列举不同类型的虐待行为,如言语虐待、身体虐待和心理虐待等。

2. 校园虐待的危害和后果- 强调校园虐待对受害者的身心健康所产生的负面影响,并说明虐待行为可能引发的长期后果。

3. 校园虐待的预防和应对策略- 提供预防校园虐待的方法,如建立积极的校园文化,加强学生的自我保护能力等。

- 提供应对校园虐待的策略,如有效的沟通技巧、寻求帮助的途径等。

4. 校园虐待案例分析和讨论- 提供一些真实的校园虐待案例并让学生进行分析和讨论,以增加对校园虐待问题的认识和理解。

教学方法:- 利用多媒体技术,如视频、图片等,使教学内容更加生动有趣。

- 运用小组讨论、角色扮演等互动形式,提高学生的参与度和理解能力。

- 要充分尊重学生的意见和隐私,鼓励他们积极参与课堂讨论。

评估方法:- 设计问卷调查,通过学生的反馈了解教学效果,并根据反馈结果改进教学方法和教案内容。

- 观察学生在角色扮演和讨论活动中的表现,评估学生对校园虐待知识的掌握程度。

结语:通过本教案的实施,学生将更好地了解校园虐待问题,提高自我保护意识和能力,并能够应对校园虐待情况。

同时,教师也将获得有效的教学方法和策略,使校园虐待安全教育更具实效性和针对性。