【资料】食品原料学-课件-第二章-粮食原料--1汇编

- 格式:ppt

- 大小:11.20 MB

- 文档页数:35

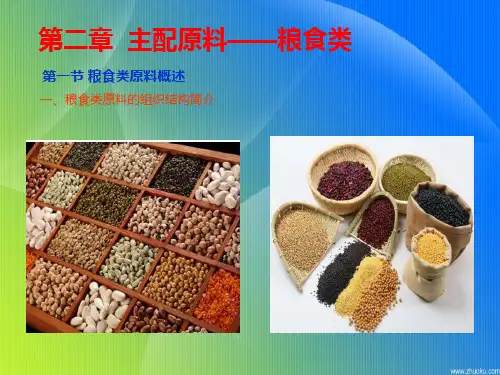

第一章粮油食品原料粮油食品原料的概念:主要是指田间栽培的各种粮食作物所产生的果实和种子。

果实:在生物学上是由花中雌蕊的子房发育而成的。

种子:是由子房内的胚珠发育而成的。

根据其化学成分与用途的不同对粮油食品原料进行分类,共有四类。

(1)禾谷类作物。

特点:多数属于单子叶禾本科植物,种子含有发达的胚乳,主要由淀粉、蛋白质和脂肪构成。

举例:小麦、水稻、玉米、高梁、荞麦等。

(2)豆类作物。

特点:包括一些双子叶豆科植物,种子无胚乳、却有两片发达的子叶。

子叶含有丰富的蛋白质和脂肪。

举例:一类为含有丰富的蛋白质和脂肪(花生、大豆)。

一类为含有较多的淀粉(蚕豆、豌豆)。

(3)油料作物。

特点:包括多种不同科属的植物,种子的胚部和子叶含有丰富的脂肪,可以作为提取食用植物油的原料,其次含有丰富的蛋白质。

举例:花生、大豆;油菜、芝麻、向日葵。

(4)薯类作物。

特点:也称为根茎类作物,由属于不同科属的双子叶植物组成,块根和块茎中含有大量的淀粉。

举例:甘薯、木薯、马铃薯。

五谷:稻、黍(北方粗粮,河北、内蒙、山西产)、菽(大豆)、麦(河南、河北石家庄、陕西、关中地区)、粟(谷子=小米)大多数粮油食品原料的籽粒的基本结构是一致的:1、皮层:组成:包括果皮和种皮作用:对粮粒起保护作用2、胚:组成:胚芽、胚茎、胚根和子叶作用:是种子生命活动最强的部分3、胚乳:作用:是粮粒的主要部分,也是食用主要部分。

粮油食品原料中的蛋白质种类(简单蛋白质按照溶解度分类)清蛋白:溶于纯水和中性盐的稀溶液(麦清蛋白、豆清蛋白)球蛋白:不溶于纯水,溶于中性盐的稀溶液(大豆球蛋白、花生球蛋白)胶蛋白:不溶于水和中性盐的稀溶液,溶于70%~80%的乙醇溶液(小麦胶蛋白、玉米胶蛋白)谷蛋白:溶于稀酸或稀碱溶液,不溶于水和中性盐的稀溶液,也不溶于乙醇溶液(米谷蛋白、麦谷蛋白)粮油种子蛋白质中各类简单蛋白质的相对含量:大米:谷蛋白85%~90% ;燕麦:球蛋白50~60% ;高粱:胶蛋白60~70%面筋的概念:将小麦面粉加水和成面团,静止后,把面团放在流动的水中揉洗,面团中的淀粉粒和麸皮粒都随水渐渐被冲洗掉,可溶性物质也被水溶解,最后剩下一块柔软的有弹性的软胶物质。

第二章食品原料的分类与利用★食品原料的分类★食品原料的加工利用一、根据来源分类1.植物性食品原料(1)陆生植物性食品原料(2)水生植物性食品原料2.动物性食品原料(1)陆生动物性食品原料(2)水生动物性食品原料3.非生物性食品原料在食品加工中所使用的非生物性原料主要有水、食盐、盐卤和某些食品添加剂等。

4.发酵食品原料有相当部分食品原料是经发酵加工形成的,如酱、酱油、醋、酒、味精、酸菜、泡菜等等。

根据生理生化特点分类1.鲜活食品原料鲜活食品原料具有呼吸作用,如蔬菜、水果、鲜蛋和水产活品等。

2.生鲜食品原料生鲜食品原料一般是指含有多种酶类,但不具有呼吸作用的原料,如鲜畜肉、鲜禽肉、鲜奶和水产鲜品等等。

3.干燥食品原料(1)粮豆类主要有稻谷、小麦、玉米、高粱、小米、大豆、绿豆、小豆等。

(2)干制品干制品的种类繁多,主要包括下列三类:①植物性原料干制品如粮食干制品、淀粉干制品、干菜、干果、茶叶、腐竹、花椒、大料和紫菜、海带、木耳、香菇等。

②动物性原料干制品如干肉、干鱼、虾米、海米、蛋粉、乳粉等等。

③其他干制品如食盐、味精和某些食品添加剂等等。

按生产方式分类1.农产品在土地上种植或无土栽培得到的食品原料。

2.畜禽产品人工养殖的允许作为食品原料的各种动物原料及其产物(如乳类和蛋品等食品原料。

3.林产品主要是指坚果类(核桃、松子、榛子、栗子)和食用菌、山野菜等食品原料。

4.水产品是指在各种水域捕捞或人工养殖的食品原料,如鱼、虾、蟹、贝、鳖、藻类等。

5.其他食品原料:调味料、香辛料、油脂、嗜好品、食品添加剂、水等原料。

其中香辛料如花椒、桂皮、丁香、月桂叶、胡椒等,它们含有特种香味,是食品加工、烹调时不可缺少的调味辅助料。

根据生物学方法分类界、门、纲、亚纲、目、科、属、种如水稻:说明它在分类上所属的各级单位。

界植物界(Regnum vegetabile)门被子植物门(Angiospermae)纲单子叶植物纲(Monocotyledoneae)亚纲颖花亚纲(Glumiflorae)目禾本目(Graminales)科禾本科(Gramineae)属稻属(Oryza)种稻(Oryza sativa L.)一般不使用该分类方法按照中医性、味理论分类食物原料的性主要分四性即寒、凉、温、热★寒凉性食物类:有清热、泻火和解毒的作用★热性或温性的食物原料有温中、补虚、除寒的作用★平性食物原料有健脾、开胃、补肾等作用食物原料的味分五味即甘、酸、苦、辛、咸,不同的味归经不同,即“酸入肝,甘入脾,苦入心、辛入肺、咸入肾”;不同的味功能不一,即酸者能涩能收,苦者能泻能燥能坚,甘者能补能缓,辛者能散能横行,咸者能下能软坚,淡者能利窍能渗泄。