云南少数民族服饰文化A

- 格式:doc

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:5

云南民族服饰文化的认识和理解引言云南是中国的多民族聚居地之一,拥有丰富多样的民族服饰文化。

民族服饰是民族文化的重要组成部分,是传承和展示民族传统文化的重要载体。

本文将带您深入了解云南民族服饰文化,包括其背景、特点、历史演变和意义。

一、云南民族服饰的背景云南位于中国的西南边陲,边接缅甸、老挝和越南,是一个多民族聚居的地区。

在云南,有25个少数民族,每个民族都有独特的服饰文化。

这些民族包括彝族、白族、哈尼族、傣族等。

不同的民族根据气候、地理和历史发展形成了各具特色的服饰文化。

二、云南民族服饰的特点1.彩色斑斓:云南民族服饰以丰富多彩的颜色为特点。

不同民族的服饰采用丰富多样的色彩,如彝族的红色、白色和黑色,哈尼族的青色和黄色等。

2.布料考究:云南民族服饰多采用天然纤维制成,如棉、麻、丝等。

制作过程严格,包括织布、染色等,体现了民族的聪明才智和智慧。

3.细腻精致:云南民族服饰在细节上注重精致和装饰性。

常见的装饰元素包括刺绣、绣花、银饰等,精细的手工艺展现了民族服饰的美感和独特性。

4.飘逸舒适:云南民族服饰注重舒适度和适应性,多以宽松、飘逸为设计方向。

这种布料和剪裁设计使得服饰在炎热的夏天也能保持凉爽,同时不妨碍人们的行动。

三、云南民族服饰的历史演变云南民族服饰的历史源远流长,可以追溯到数千年前。

随着时间的推移,服饰在样式、材质和装饰方面发生了变化。

古代的服饰更加简约朴素,主要以功能为导向。

而在现代,随着经济和社会的发展,服饰变得更加精致且多样化。

然而,尽管历史和时代在改变,云南民族服饰仍然保持着其传统独特的风貌和文化内涵。

四、云南民族服饰的意义云南民族服饰不仅仅是一种装饰物,更是民族文化的重要象征和传承载体。

它承载着民族的历史记忆、审美观念和社会地位,是民族认同的重要标志。

同时,民族服饰也是云南文化的重要组成部分,为云南地区的文化多样性做出了重要贡献。

结论云南民族服饰文化是云南多民族的珍贵遗产,具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。

云南少数民族服饰文化介绍【摘要】:云南少数民族服饰风格迥异,色彩斑斓,独具特色。

本文从地理环境,色彩搭配以及少数民族特色的刺绣工艺等方面,对云南少数民族的服饰文化进行简单介绍,并对云南传统民族工艺的发展提出自己的看法。

【关键词】:地理环境;色彩搭配;刺绣;传统工艺华夏山河,锦绣瑰丽。

我国少数民族的服饰艺术文化,历来就是我国少数民族文化中重要的一部分。

我国广阔的国土面积,承载了多个民族的历史与文化。

服装文化,作为与人们的生活息息相关的基础文化,由于在各个地域受环境,人文,历史等诸多因素的影响,逐渐的形成了我国民族文化中的特殊文化服饰是一个民族的重要标志,也是民族文化的一个重要载体。

在我国,根据少数民族的聚集地,主要可以视作,东北,西北,华南,西南四大部分。

在这四个区域之中,少数民族由于环境等因素,虽然民族不同,但是由于所受环境因素,人文因素等诸多方面的影响,我国少数民族服饰呈现出区域化的多姿多彩。

一、红土高原上的民族之花云南是全国少数民族人口超过1000万人的3个省区之一。

全国55个少数民族中,云南有51个,其中人口超过5000人,并有一定聚居区域的少数民族有彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、德昂族、基诺族、水族、蒙古族、布依族、独龙族和满族等25个。

2000年全国第五次人口普查时云南省共有4236万人口,其中少数民族人口1415万,占全省总人口的三分之一。

少数民族人口比例虽然低于汉族,但地域分布广泛,全省各地、州、市、县都有。

各少数民族因风俗习惯、聚居特点和所处地理环境的不同,呈现出类型和格调不同的服饰景观。

云南的少数民族服饰具有极强的民俗地域特征,加之西南地区地形复杂,地势崎岖,交通不便,使得民族间的交流十分困难,因而云南地区的少数民族服饰更加具有自身的独特性。

自然风貌的多样性造就了云南少数民族多姿多彩的服饰文化。

中国少数民族服饰文化中华各民族是世界民族大家庭的一个组成部分,除汉族以外的55个民族都是少数民族,广大少数民族民族服饰多姿多彩,服饰文化内容丰富,有取之不尽的服饰资源。

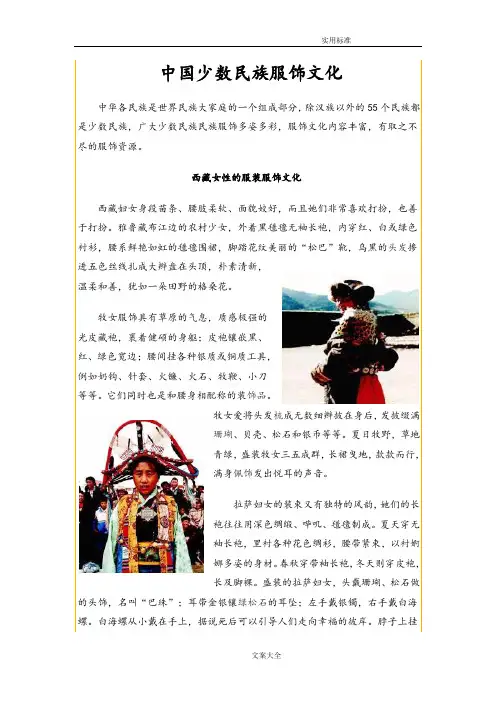

西藏女性的服装服饰文化西藏妇女身段苗条、腰肢柔软、面貌姣好,而且她们非常喜欢打扮,也善于打扮。

雅鲁藏布江边的农村少女,外着黑氆氇无袖长袍,内穿红、白或绿色衬衫,腰系鲜艳如虹的氆氇围裙,脚踏花纹美丽的“松巴”靴,乌黑的头发掺进五色丝线扎成大辫盘在头顶,朴素清新,温柔和善,犹如一朵田野的格桑花。

牧女服饰具有草原的气息,质感极强的光皮藏袍,裹着健硕的身躯;皮袍镶嵌黑、红、绿色宽边;腰间挂各种银质或铜质工具,例如奶钩、针套、火镰、火石、牧鞭、小刀等等。

它们同时也是和腰身相配称的装饰品。

牧女爱将头发梳成无数细辫披在身后,发披缀满珊瑚、贝壳、松石和银币等等。

夏日牧野,草地青绿,盛装牧女三五成群,长裙曳地,款款而行,满身佩饰发出悦耳的声音。

拉萨妇女的装束又有独特的风韵,她们的长袍往往用深色绸缎、哔叽、氆氇制成。

夏天穿无袖长袍,里衬各种花色绸衫,腰带紧束,以衬婀娜多姿的身材。

春秋穿带袖长袍,冬天则穿皮袍,长及脚裸。

盛装的拉萨妇女,头戴珊瑚、松石做的头饰,名叫“巴珠”;耳带金银镶绿松石的耳坠;左手戴银镯,右手戴白海螺。

白海螺从小戴在手上,据说死后可以引导人们走向幸福的彼岸。

脖子上挂蜜蜡珠,胸前悬挂银盒,内装护身佛,或者种种圣物。

这些装束,我们从今天节日庆典斟酒女郎的身上,仍然能够看到;藏戏和歌剧舞台上也时有出现。

不过,目前拉萨妇女,特别是年轻的女性,无论服装,还是装饰品,都朝着简便、适用、美观、更能显示身体线条和审美情趣方面发展,在传统服饰的基础上,展现出多种新款式。

苗族服饰文化研究苗族服饰,是典型的女性文化瑰宝,苗族女性是其服饰文化的主要载体。

同时,苗族服饰又是一种原始苗族人民的符号和象征,是一种规则和历史的存根,一种无字的历书,一种无声语言和标志。

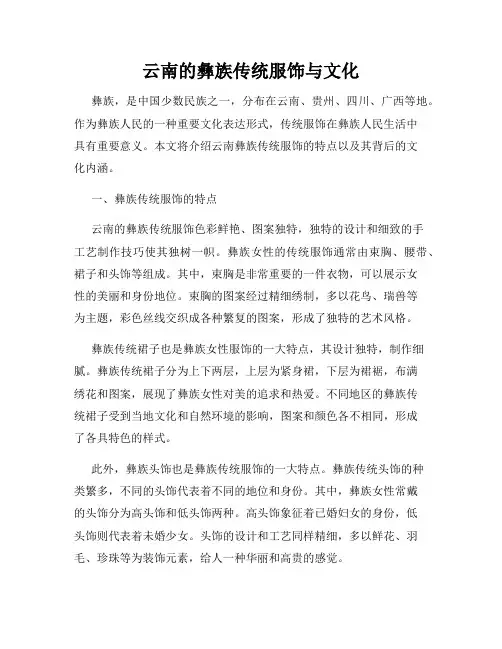

云南的彝族传统服饰与文化彝族,是中国少数民族之一,分布在云南、贵州、四川、广西等地。

作为彝族人民的一种重要文化表达形式,传统服饰在彝族人民生活中具有重要意义。

本文将介绍云南彝族传统服饰的特点以及其背后的文化内涵。

一、彝族传统服饰的特点云南的彝族传统服饰色彩鲜艳、图案独特,独特的设计和细致的手工艺制作技巧使其独树一帜。

彝族女性的传统服饰通常由束胸、腰带、裙子和头饰等组成。

其中,束胸是非常重要的一件衣物,可以展示女性的美丽和身份地位。

束胸的图案经过精细绣制,多以花鸟、瑞兽等为主题,彩色丝线交织成各种繁复的图案,形成了独特的艺术风格。

彝族传统裙子也是彝族女性服饰的一大特点,其设计独特,制作细腻。

彝族传统裙子分为上下两层,上层为紧身裙,下层为裙裾,布满绣花和图案,展现了彝族女性对美的追求和热爱。

不同地区的彝族传统裙子受到当地文化和自然环境的影响,图案和颜色各不相同,形成了各具特色的样式。

此外,彝族头饰也是彝族传统服饰的一大特点。

彝族传统头饰的种类繁多,不同的头饰代表着不同的地位和身份。

其中,彝族女性常戴的头饰分为高头饰和低头饰两种。

高头饰象征着已婚妇女的身份,低头饰则代表着未婚少女。

头饰的设计和工艺同样精细,多以鲜花、羽毛、珍珠等为装饰元素,给人一种华丽和高贵的感觉。

二、彝族传统服饰背后的文化内涵彝族传统服饰不仅仅是一种表达方式,更是彝族文化的载体和象征。

首先,彝族传统服饰反映了彝族人民对大自然的热爱和崇拜。

服饰图案多以花鸟、山水等自然元素为主题,寓意着对自然界神秘力量的追求和敬畏。

同时,服饰色彩丰富多样,饱含着彝族人民对生活的热爱和乐观精神。

其次,彝族传统服饰也反映了彝族人民的民族自豪感和传统价值观。

彝族人民注重家庭和睦,重视家族的延续和传承。

因此,在彝族传统服饰中,家族纹样常常出现,寓意着对家族的热爱和尊重。

此外,彝族传统服饰也对女性的美丽和婚姻给予了特殊的意义,反映了彝族人民对家庭生活和婚姻的重视。

云南少数民族服饰有哪些一、彝族:彝族服饰种类繁多,色彩纷呈,是彝族传统文化和审美意识的具体体现。

由于大小凉山天堑壑障的隔绝所造成的特定自然地理环境以及特定历史阶段上的社会形态--奴隶制,其服饰古朴、独特,较完整地保持了传统服饰的文化特征。

凉山男女上衣均为右衽大襟衣。

男女老幼皆披擦尔瓦,披毡,裹绑腿,套毡袜。

男子发式为传统的“天菩萨”,即蓄一绺长发椎髻于头顶头,大多头上盘缠黑色或深蓝色长巾,且常裹成一尖锥状,斜插额前,称为“英雄结”,左耳戴蜜腊珠、银耳圈等饰物。

下着长裤,并因语言,地域不同而有大、中、小裤脚之分,佩饰最富特色即为“图塔”,是斜挎于身上的佩带,用细牛筋编织成带,带面镶以白色砗磲片。

妇女着裙,戴头帕,生育后戴帽或缠帕。

双耳佩银、珊瑚、玉、贝等耳饰,重颈部修饰,戴银领牌。

下着百褶长裙,成年裙分为三节,上节为裙腰,中节成筒状,下节多皱褶。

多在腰际佩挂一三角形荷包,包面精饰各种纹样,下端缀以五色飘带,用于盛物。

另在胸前佩戴口弦、针筒以及装饰过的獐牙,信能以之辟邪。

其衣饰的传统衣料以自织自染的毛麻织品为主,喜用黑、红、黄等色,其工艺可用挑、绣、镶、滚等多种技法,火镰、羊角、蕨芨草等图案是其传统纹样,下分依诺、圣乍、所底三个样式。

乌蒙山型本型服饰过去多以毛,麻织品为主,现多用布料,色尚黑,多为青、蓝色。

其基本款式为大襟右衽长衫、长诲。

女服盘肩,领口、襟边、裙沿有花饰。

又可分为威宁式和盘龙式。

红河型本型男装各地基本一致,多为立领对襟短衣、宽裆裤;女装则多姿多彩,其款式既有长衫,也有长衣和短装,大多衣外套坎肩,普通着长裤,系围裙。

头饰琳琅满目,尤喜以银泡或绒线作装饰。

可分为元阳式、建水式及石屏式。

滇东南型本型服饰流行于滇东南彝区及广西那坡等地。

女装以右襟、对襟上衣及长裤为主要款式,个别地区着裙;男装上为对襟,外套坎肩,下穿宽裆裤。

广西那坡、云南麻栗坡部分彝族还保留着贯斗方袍的古老款式,这款服装仅在节日或举行仪式时妇女穿用。

云南是中国的一个著名的少数民族文化的发祥地。

其多元的民族文化,使其在穿衣、烹饪、节日、音乐等方面都有独特的风格。

其中,少数民族服饰文化也是云南独有的文化之一。

在不同的民族中,他们有着自己独特的服装文化,每个民族的服装都有其特定的色彩、图案、布料、风格和工艺,这些都是云南少数民族服装文化的主要特征。

例如,彝族人喜欢用色彩鲜艳的布料和图案,穿上后仿佛是传说中灿烂的舞动;傣族人穿着厚厚的藤编服装,里面布满了特色的图案,佩戴的饰品也是特色的;苗族人则穿着一种颜色艳丽的衣衫,上面会有精致的图案,有些甚至可以成为装饰品,充满特色。

通过穿着不同的服装,少数民族文化能够不断传承并得到发展,使他们的文化特色得以展示。

少数民族服装文化的传承就像云南的土壤,生长出繁花似锦的文化多样性,构成了云南独特的文化魅力。

云南少数民族服饰特点一、傣族服饰的特点云南傣族因分布区域不同,服饰也有区域性的不同,但男性的传统服饰保存已不多,传统服饰的特点主要还是通过妇女的穿着打扮来体现。

主要可以划分为西双版纳类型、德宏类型、元江-新平类型、元阳-红河-金平类型等四种类型。

西双版纳傣族妇女上着白色、绯色的无袖吊带对襟紧身内衣,外穿大襟或对襟圆领窄袖紧身短衣。

下身是黑色或花色裹身长统裙,用整块布幅联缀两头便成上下贯通的“桶”状,宽余部分折至腰,用银腰带系紧。

这种统裙腰臀处比较贴身,而脚摆处则宽松自如,不妨碍行走,利于通风透热和频繁的洗濯。

发式则不论老幼皆盘发成髻,饰以发梳和发簪,或是清香的花朵、鲜艳的绢花。

外出时喜挎自织的筒帕,撑传统的平骨花伞。

这种端庄而不失活泼的装饰与上短下长的紧身服饰使傣族女子显得高挑修长。

如今随着各色艳丽轻柔衣料的进入,妇女服饰更显缤纷,特别是在泼水节时,盛装的妇女犹如会场上的鲜花,一簇簇,一丛丛,让人目不暇接。

男子服饰为白色对襟圆领长袖上衣,戴淡青或白色、红色包头,并在末端饰以彩色丝线,垂于耳旁。

受邻国缅甸边民的影响,男子也有穿着上下贯通的裙裾的,但不系腰带,而是将宽余部分拉朝腹前系结,俗称“笼基”。

德宏盈江、陇川、梁河一带傣族妇女婚前上穿浅绯色大襟短衫,下着长裤,腰系绣花围腰,梳发辫盘于头顶。

婚后则收发易装,改穿对襟黑色或白色短衫和黑色统裙,束发于顶,外裹毛巾。

进入中年后则戴用黑布缠制成的高筒帽。

而瑞丽江畔的妇女服饰与西双版纳类型大同小异。

元江、新平傣族支系众多,主要有元江的傣仲、傣拉、傣掌和傣勒支系,新平的傣雅和傣洒支系。

各支系服饰各具特色,或华丽多彩,或淡雅清秀,但颜色都以黑、红为主调,喜带包头,头饰极为多彩艳丽,除傣拉支系着长及小腿的宽大裤子、长及膝盖的蓝色右衽圆领衣外,其余支系皆穿黑色短统裙,外出打绑腿,喜用五彩刺绣和花布装饰领、袖、襟摆、包头及裙、绑腿。

上衣都分内外两件,内衣圆领或竖领,斜襟,领部饰有银泡或鱼形饰物,外衣有长有短,无纽无扣窄袖,新平的傣雅支系还在衣襟、腹、背处和前额包头处缀满闪亮的小银泡和鱼形银器,手指、耳孔、手腕皆佩银饰,一旦走动,满身银饰叮当作响,平添无限生机与富贵,又以彩带束裙,故也称之为花腰傣。

云南少数民族文化的特征云南是中国的一个多民族省份,拥有众多的少数民族,如彝族、白族、哈尼族、傣族等等。

这些少数民族拥有独特而丰富的文化,下面将从不同的方面介绍云南少数民族文化的特征。

一、语言文字:云南的少数民族拥有丰富多样的语言文字。

其中,彝族的彝文、白族的白文、哈尼族的哈尼文等都是独特的少数民族文字。

这些文字系统独特,有自己的语法、词汇和曲调。

这些文字都是表达和传承少数民族文化的工具,对于守护和传承他们的文化起到了重要作用。

二、服饰:云南的少数民族服饰多样且色彩鲜艳,展示了他们的文化特征。

彝族的传统服饰以“苍花”为特色,女性穿着以黑色为主,以绣金、银、珠为装饰。

傣族的传统服饰以色彩鲜艳、图案繁多而著称,通常由长袍、短裤、围巾、头巾等组成。

而白族、纳西族等也都有其独特的传统服饰,体现了这些民族的文化精神和审美观念。

三、音乐舞蹈:云南的少数民族音乐和舞蹈也是他们文化的重要组成部分。

彝族的“三月三”节日上将举办传统歌舞比赛,人们会身着传统服饰,载歌载舞,展示民族的音乐才华。

傣族的“泼水节”中,人们手持花球,围成一个圈,载歌载舞地跳起花儿舞,舞姿翩翩起舞。

这些音乐和舞蹈都传承了少数民族的文化特征,代代相传,成为云南人民的精神寄托。

四、民俗风情:云南的少数民族拥有独特的民俗风情,例如彝族的“火把节”,人们手持火把,在夜晚里燃烧起来,跳火把舞庆祝丰收的到来。

白族的“三月街”是白族传统节日活动,人们会在大街上集会,唱歌跳舞,展示白族的风俗。

傣族的“泼水节”是民族最隆重的传统节日之一,人们会相互泼水,象征着洗净一年的晦气。

这些民俗风情充满了浓厚的民族色彩,是少数民族文化的特征。

五、饮食习俗:云南的少数民族饮食习俗多样,独特的调味和制作工艺是这些饮食的特点。

傣族的饮食以辣、酸、苦、甜、香为特色,酸辣水、糯米饭、火锅等都是傣族的传统美食。

彝族的饮食注重野味,野山鸡、野鸭、野兔等都是他们的传统菜肴。

这些饮食习俗体现了少数民族对美食的独特追求,并且与其文化密不可分。

云南少数民族服饰 - 佤族服装_汉程民俗云南少数民族服饰 - 佤族服装佤族服饰传承原始浸染工艺,用腰编织机编织而成。

材料包括棉线、麻线和彩色羊毛。

棉线由紫茎、干果、李树汁、麻皮经水煮、浸泡、水染而成,色泽均匀自然。

佤族服装色彩佤族的服饰大多以黑色为主,这是佤族崇尚黑色、以黑为美的民族文化心理在服饰上的外在表现。

佤族服饰也受到外来文化的影响,在黑色基调上追求色彩和风格的多样化。

佤族服饰也合理搭配精致的花纹和饰品,如头带、耳环、佛珠、项圈、手镯、腰带等。

,从而达到色彩鲜艳、线条流畅、简洁大方的视觉效果。

佤族男子服饰在共同的民族文化和民族审美心理背景下,佤族传统服饰具有浓郁的地域特色。

传统佤族男装以黑色或淡青色为主。

布纽长袖衬衫有圆领和翻领,布纽长袖衬衫有立领和翻领,还有无领夹克。

黑色裤裆下的裤子,裤子又短又宽,头上围着红布或黑布。

经常光着脚,身披长刀,年轻人脖子上挂着竹藤圈,有的地方腰间系着长布带。

他们有一种庄严而坚决的风格,这使他们看起来很勇敢。

男人和女人都喜欢穿亚麻毯子佤族妇女服装1、西盟县佤族西盟县的佤族妇女穿前后开衩的开领连衣裙和短裙。

裙子上装饰着以红色为主调的彩色横条。

头上戴银箍、藤箍,耳朵上戴大耳环,竖长钉。

戴一斤银戒指和佛珠,腰小腿几个藤圈,手腕一个银手镯。

天热的时候,穿短裙、袒胸或者无袖夹克就好了。

头上穿五彩串龙服,上穿圆领斜裙的布纽长袖上衣,下穿饰有红线的长裙,颈上系银葵花,身上系手帕,是翁定远生态村妇女最喜爱的服饰。

翁丁的女装风格简单朴实。

2、班洪、班老、南腊佤族班洪、班老、南腊的佤族传统服饰与傣族服饰相似。

大多数中老年妇女都裹着黑色或白色包头,穿着圆领长袖布纽和黑色短裙。

女青年一般不戴包头,用黑线扎头发,裙子五颜六色。

云南是中国少数民族最为集中的省份之一,拥有丰富多样的民族文化。

以下从多个方面详细介绍云南少数民族的文化特点:一、民族建筑白族的三坊一照壁:白族的房屋多采用白色石灰墙,内部有三开间,正面设有一个照壁,具有浓郁的地方特色。

彝族的土掌房:彝族的房屋多为夯土建筑,结构简单但十分坚固,适应山地气候。

傣族的竹楼:傣族传统住宅以竹子为主要建筑材料,多为两层,下层空出,上层住人,既防潮又防野兽。

二、民族服饰彝族:彝族妇女的服装多为宽边大袖的左衽衣服,胸襟、背肩、袖口上常绣有各种花纹图案,镶嵌银泡。

纳西族:纳西族女子上身着长过膝盖的大褂,下着长裤,披“披星戴月”羊皮披肩,既美观又实用。

白族:白族男子常穿蓝色长袍,女子则穿色彩鲜艳的上衣和长裙。

三、语言文字多语种环境:云南25个少数民族中,除回、水、满 3 个民族使用汉语文外,其他 22 个少数民族使用 26 种语言,14 个民族使用 22 种文字。

纳西族东巴文:东巴文是纳西族创造和使用的一种象形文字,已有上千年历史。

彝族文字:彝族有自己的传统文字,其十月太阳历与玛雅文明相媲美。

四、音乐舞蹈芦笙舞:彝族、苗族等民族都有芦笙舞,这种舞蹈动作优美,常在节日、婚礼等场合展示。

傣族孔雀舞:孔雀舞是傣族最具代表性的舞蹈之一,舞者通过手势和脚步模仿孔雀的动作。

纳西古乐:纳西古乐保存了许多唐宋元明时期的古老音乐曲目,被誉为“音乐活化石”。

五、传统节日彝族火把节:每年农历六月二十四日,彝族人民点燃火把庆祝丰收和祈福,活动包括篝火晚会、火把舞等。

傣族泼水节:泼水节期间人们互相泼水以示祝福,祈求来年丰收和幸福。

白族三月街:三月街是白族的传统节日和集市,人们会进行赛马、歌舞表演和文化商品交流。

六、宗教信仰多元宗教共存:云南是中国宗教类型最多的省份,佛教、道教、基督教、伊斯兰教以及各种原始宗教信仰共存。

藏族藏传佛教:云南的藏族主要信仰藏传佛教,宗教活动如转经、祈祷非常普遍。

纳西族东巴教:东巴教是纳西族特有的一种宗教信仰,结合了多种文化和宗教元素。

云南的特色少数民族服饰有哪些云南是一个多民族聚居的省份,拥有 25 个少数民族,每个民族都有着独特而绚丽多彩的服饰文化。

这些服饰不仅是民族身份的象征,更是民族历史、文化和审美观念的生动体现。

彝族的服饰风格多样,色彩斑斓。

女子通常头戴鸡冠帽,帽上绣有精美的花纹。

上身着绣花衣,领口、袖口和衣襟处都镶有彩色的花边。

下身穿百褶裙,裙长及地,裙摆上绣满了各种图案,如花朵、鸟兽等。

裙子的颜色以红、黑、黄为主,对比强烈,十分醒目。

男子则多穿黑色或蓝色的对襟衣,外套羊皮褂,下身着宽裤脚的长裤。

白族的服饰以白色为主色调,体现了白族人崇尚纯洁、素雅的审美观念。

女子的头饰独具特色,被称为“风花雪月”。

垂下的白色穗子代表下关的风,艳丽的花饰象征上关的花,弯弯的帽顶代表苍山的雪,弯弯的造型如同洱海的月。

她们身着白色上衣,外罩蓝色或黑色的坎肩,腰系绣花围裙,下着蓝色或黑色的长裤,裤脚绣有花边。

男子则头戴白色或蓝色的包头,身着白色对襟衣,外穿黑色或蓝色的褂子,下身着白色或蓝色的长裤。

哈尼族的服饰反映了他们的农耕生活和宗教信仰。

女子的服饰多以黑色为底色,配以红色、蓝色、白色等鲜艳的色彩。

上身穿着紧身的短衣,领口和袖口绣有彩色的花纹,下身穿长裤或长裙。

腰间系着彩色的腰带,上面绣有精美的图案。

头饰通常是用彩色的布条和银饰装饰而成。

男子的服饰相对简单,多穿黑色或蓝色的对襟衣,下身着长裤。

傣族的服饰轻盈、秀丽。

女子通常上身穿窄袖短衣,下身着色彩鲜艳的筒裙。

筒裙的颜色和图案多种多样,有的以花卉为主题,有的则是抽象的几何图案。

她们还会佩戴各种金银首饰,如耳环、项链、手镯等。

男子则多穿无领对襟或大襟小袖短衫,下身着长裤,多用白布或青布包头。

傈僳族的服饰富有特色。

女子头戴“俄勒”,用珊瑚、料珠、海贝等装饰而成。

上身着短衣,外罩坎肩,下身穿长裙,裙摆绣有花纹。

男子多穿长衫,腰间系腰带,头戴包头。

纳西族的服饰简洁大方。

女子上身着宽袖的上衣,外套坎肩,下身穿长裤,系围裙。

云南宣威的传统民族服饰与饰品介绍云南是中国独特的多民族地区之一,拥有丰富多样的传统民族服饰和饰品。

在云南宣威,这里的传统民族服饰和饰品不仅仅是日常穿戴和装饰品,更是一种文化的延续和传承。

本文将为您介绍云南宣威的传统民族服饰和饰品。

一、宣威的传统民族服饰1. 彝族服饰彝族是云南宣威地区的主要民族之一,其传统服饰以鲜艳多彩、精致繁复而著称。

女性的传统彝族服饰主要有襦裙、半襦裙、上衣、背心、裙子、披肩等组成。

这些服饰通常采用丝绸、棉布等材质制成,以手工刺绣、织带等工艺进行装饰。

男性的传统彝族服饰则主要有衣、裤、披肩等组成,颜色较为简单,但工艺同样精致。

2. 傣族服饰傣族是云南宣威地区另一主要民族,其传统服饰以色彩鲜明、质地轻薄而著称。

傣族女性最具代表性的服饰是束胸长裙,通常由上衣、披肩和裙子组成。

这些服饰常以手工绣花、镶边等工艺进行装饰,图案多为花鸟、山水等自然景观。

傣族男性的传统服饰则主要有衣、裤、披肩等组成,质地舒适,颜色单一但图案精美。

二、宣威的传统民族饰品1. 蒙古族饰品蒙古族是云南宣威地区的主要少数民族之一,其传统饰品以银饰为主。

蒙古族女性常佩戴银耳环、银项链、银手镯等,这些饰品常以纹饰装饰,图案丰富多样,有动植物、人物、几何图形等。

男性则常佩戴银戒指、银佩带等饰品,同样以图案精美著称。

2. 哈尼族饰品哈尼族是云南宣威地区另一重要的民族,其传统饰品以竹、木、骨、角等材质为主。

哈尼族女性常佩戴竹制耳环、木手镯等饰品,这些饰品常以雕刻工艺呈现,图案多为花鸟、动物等。

男性则常佩戴骨质或角质的项链、戒指等饰品,质朴而原始。

总结:云南宣威的传统民族服饰和饰品丰富多样,各具特色。

无论是彝族的精致繁复,还是傣族的色彩鲜明,亦或是蒙古族的银饰和哈尼族的竹木饰品,它们都承载着云南宣威地区丰富多元的民族文化。

作为宣威的骄傲符号,这些传统服饰和饰品见证着这片土地上不同民族的传承与融合,也为我们展示了云南民族文化的独特魅力。

云南少数民族的文化少数民族文化饮食节庆建筑正文一、云南的少数民族云南是我国少数民族最多的省份,根据1990年全国第四次人口普查分布的数据,全国56个民族中,云南就有52个,其中人口在5000人以上的民族有26个,除汉族外,少数民族有25个,各民族分布呈大杂居、小聚居的特点。

其中云南的世居民族有15个:白族、哈尼族、傣族、僳僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族。

全省总人口约4192万人(1999年),其中少数民族人口1300多万人,占全省总人口的1/3。

在25个少数民族中人口最多的是彝族,有400多万;人口最少的是独龙族,仅5500人。

云南民族众多,其形成原因也很多,主要是因为:云南地处高原,崇山峻岭,交通阻隔,各地居民处于相对“封闭”的状态之中,久而久之,逐渐发展为不同的民族;中原和北方统治民族进入云南,也带来了一些少数民族人口;一些少数民族人口在元明清时期因避难、逃荒或其他缘故,先后从内地迁入云南。

由于上述一些主要原因,使得云南成为少数民族众多的省份。

云南25个少数民族分布比较复杂,但突出的特点有两个:一是交错分布、大杂居、个居。

全省没有一个单一的民族县(市),也没有个民族只住一个县(市),总的说来,在边疆地区分布居多;二是立体分布,与云南立体地形、立体气候相联系,总的看来,傣、壮两族主要居住在河谷地区,回、满、白、纳西、布依、水等民族主要聚居在坝区,哈尼、拉枯、佤、景颇、基诺等民族居住在半山区,苗、栗、怒、独龙、藏、普米等民族主要聚居在高山区。

二、云南少数民族文化文化,是指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和;同样,民族文化是指整个民族发展历程中有关的物质财富和精神财富的总和。

根据语言发展的历史和语言之间语言要素(即语音、词汇、语法)的异同,可以把语言划分为语族、语支等各种类别。

若把历史同出一个“基础语”(即母语)的许多语言归为一大类,则称为“语系”;同一语系的语言,根据语言之间的异同,又分为若干“语族”;语族之下分为“语支”;同语支的语言关系最密切,保留的共同点也最多。

目录:●标题●摘要●关键词●实习目的●实习时间●实习路线●正文●结束语●参考文献云南少数民族服饰的艺术特点——以彝族、纳西族、傣族、白族为例摘要:通过本次野外人文实习,在宜宾兴文、昆明、大理中选择对云南的典型服装进行介绍分析。

云南少数民族众多,民族服饰以其风格各异,款式多样,色彩缤纷,令人眼花缭乱,美不胜收。

关键词:少数民族服饰、彝族、纳西族、傣族、白族实习目的:1、了解少数民族服饰的风格及内涵。

2、由服饰差异探究民族文化差异。

3、学习中华民族文化的多样性。

实习时间:2012年10月15日到10月26日实习路线:内江——宜宾兴文石海——昆明——大理——内江一、总述华夏山河,锦绣瑰丽。

我国少数民族的服饰艺术文化,历来就是我国少数民族文化中重要的一部分。

我国广阔的国土面积,承载了多个民族的历史与文化。

服装文化,作为与人们的生活息息相关的基础文化,由于在各个地域受环境、人文、历史等诸多因素的影响,逐渐地形成了我国民族文化中的特殊文化。

服饰是一个民族的重要标志,也是民族文化的一个重要载体。

在我国,根据少数民族的聚集地,主要可以视作东北、西北、华南、西南四大部分,在这四个区域之中,少数民族由于环境等因素,虽然民族不同,但是由于所受环境因素,人文因素等诸多方面的影响,我国少数民族服饰呈现出区域化的多姿多彩。

二、云南少数民族服装概况:云南是中国少数民族最多的省份,全国56个民族中,云南就有26个,其中有15个是云南特有的民族,如傣族,怒族,傈僳族等。

云南总人口4144万,少数民族占38.07%,彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、瑶族、藏族、景颇族、布朗族、普米族、怒族、阿昌族、基诺族、蒙古族、独龙族、满族、水族、布依族等20多个民族的人口都超过8000人。

云南民族服饰以其风格各异,款式多样,色彩缤纷,令人眼花缭乱,美不胜收。

服饰具有实用、象征和审美的功能。

服饰既展示着它所代表的民族的民族气质和时代风貌,又传递着穿着者的文化素养和精神状态。

云南大学2013至2014学年下学期《云南少数民族服饰文化》期末考试A卷满分:100分考试时间:2014.6.24 任课教师:白永芳学院:外国语学院专业:英语学号:20121180096 姓名:李小花以自己在“课堂参与”中所讲述的“民族服饰文化”为基础,仔细梳理学者研究成果,广泛查阅相关资料,在相应民族的服饰文化范畴内自拟题目,撰写符合要求的论文。

写作要求:1.围绕“云南少数民族”、“服饰文化”自拟题目2.字数4000——8000字3.结构完整、逻辑清晰4.语言流畅、标点规范、格式正确5.独立思考与精心组织评分标准:一类卷(90——100分):选题精当,字数适中;结构完整,逻辑清晰;语言流畅、标点规范、格式正确、图文并茂;有个人思考且表述精当。

二类卷(75——89分):选题恰当,字数适中;结构完整,逻辑较清晰;语言流畅、标点规范、格式正确。

三类卷(60——74分):选题与字数基本符合要求,结构较完整,逻辑较清晰。

四类卷(60分以下):选题与字数明显不符合要求。

佤族服饰文化简介人口及分布:佤族,我国少数民族之一,现有人口35万多人。

我国的佤族主要分布在云南省西盟、沧源、孟连三县,耿马、澜沧、双江、镇康、永德、昌宁、勐海等县也有分布。

由于佤族主要分布区在澜沧江和萨尔温江之间的怒山山脉南段展开地带,山峦起伏,平坝极少,又称阿佤山区。

语言和文字:佤族使用佤语,属南亚语系孟高棉语族佤语支。

分为巴饶克、阿佤和佤三种方言,每种方言又分若干土语。

佤族没有本民族的文字,新中国成立前,英、美传教士为传播基督教而编制了一种佤文,很粗糙,使用范围小。

新中国成立后,人民政府派语言工作者对佤语进行了深入调查,并于1957年设计一种拉丁字母形式的佤文。

佤族族称:汉晋间统称中国孟高棉语族各民族为“濮”,主要分布于澜沧江及红河以西广大地区,与壮、傣等族先民交错杂处。

唐、宋时期,澜沧江以西的“望蛮”、“朴子蛮”、“赤口濮”、“黑焚濮”都是佤崩龙语支各族的族称。

元代的“蒲蛮”分“生蒲”(或称“野蒲”)和“熟蒲”。

“生蒲”在镇康及其以南,与佤族有直接的渊源关系。

明清文献中对怒江和澜沧江流域的居民,有很多不同的族称,其中“嘎喇”、“古喇”、“喇喇”、“哈瓦”、“卡喇瓦”、“哈喇枉”和“卡佤”等就是对佤族的称呼。

根据本民族的意愿,1962年定名为“佤族”。

佤族历史:在佤族地区普遍流传着“司岗里”的传说。

西盟地区的佤族解释,“司岗”是石洞,“里”是出来,意即人类很早是从石洞里出来的。

传说从石洞里最先出来的是佤族。

石洞位于阿佤山中部,离西盟县城以西约六十多里地的附近的山上。

至今西盟等地的佤族人把石洞视为“圣地”。

而沧源地区的佤族解释“司岗”是“葫芦”,“里”是出来,意即人类从葫芦里出来的。

各地区的佤族虽然对“司岗里”解释不同,但都把阿佤山视为人类的发祥地,同时也共同反映他们都是阿佤山一带是最早的居民。

“司岗里”是佤族对自己本民族古穴生活的回忆。

佤族支系:根据本民族自称、历史传说、氏族谱系,以及服饰文化等诸因素,可分为六至七个支系,它们是勒佤、布饶、佤、腊、佤崩、佤固德、恩人和宋人等。

勒佤:居住在西盟县及阿佤山腹地;布饶人:其分布广泛,主要居于澜沧、双江、耿马、普洱等县,这部分人保留“濮(蒲)”人的称谓,可能属古代“濮”人的直接后裔;佤:居住在永德、镇康一带;腊人:班老、班洪、龙夸、曼相一带佤族自称为腊或“究腊”;佤崩:又称“阿佤莱”,他们原住在萨尔温江以西,100多年前迁居西盟山,其祖先居住在“孟卯浩发”(大理保山)时期与德昂族同属一个支系;佤固德:翁嘎科佤族自称为“佤族德”,其祖先居住在缅甸、泰国时,与桑倒人同属一个支系;恩人和宋人:又自称为“贡恩”与“贡宋”,据说在景栋时,他们与澜沧芒堆的布饶(魏氏与田氏)同属一个支系,后来被掸族打败了,分路出逃,他们的两个祖先达恩与达宋留在景栋山区,故至今自称为恩人和宋人。

宗教信仰:过去佤族信仰多神,对万物有灵的原始宗教信仰广泛,尤其是西盟佤族。

这主要因为在很长历史时期内,佤族生产力极其低下,不能科学解释自然现象,又无法摆脱自然和疾病带来的灾难,从而产生恐惧心理。

鬼神崇拜:在佤族人的观念中,山川,河流和生物以及一切不能解释的自然现象都有“灵魂”或“鬼神”。

“鬼神”是汉译之意,佤族对“鬼”、“神”及“祖先”并不区分,是同一概念。

他们认为“鬼神”主宰世界的一切,会给人们带来安危祸福,于是就对其加以崇拜。

西盟佤族最崇拜的是“木依吉”。

沧源佤族称为“梅吉”,把它看作是主宰万物的最高神灵,是创造万物的“大鬼”,它造就了动物,植物和人。

佤族每年都要对它举行宗教祭祀,以歌舞取悦于它。

祭祀:“哟黑拉翁”(按新水的意思),也称“脓凯铁”日。

传说人类自“司岗”中出来后不会讲话,不通道理,人类走到河边洗了脸后才会讲话,则这一天正是“脓凯铁”日。

所以后来佤族不论迁徙到什么地方建村立寨,首先捞槽接水,于是形成佤历每年一月三举行接新水的活动。

祭谷,是佤族最神圣的一种祭祀,以人为祭品即“血祭”的一种形式。

祭祀全过程一般需要十天,除一家或几家剽牛举祭外,全寨人都进入狂欢的时节,敲锣打鼓,唱歌跳舞。

至解放前,这种习俗在我国大部分佤族地区已被革除,如今已绝迹。

佤族与牛:佤族是以牛为图腾崇拜的民族。

牛在阿佤人心目中是吉祥、神圣、高贵、庄严的象征。

佤族对牛的崇拜,产生出一系列与牛有关的文化现象。

在佤族村寨的中央,都有一座栽有“丫”形牛角桩的土台,佤族妇女筒裙上织绣的牛头纹、佤族男子上衣上用银泡或布装饰的牛头图案,剽牛的习俗居住习惯:佤族的村寨多建在山腰或小山巅。

在西盟地区,有的村寨已有数百年历史,聚成了数百户的大寨。

佤族喜欢住竹楼,部分改住土坯平屋,这是后来改变的新的住宅形式。

竹楼可分为上下两层,上层住人,下层关牲畜。

房屋陈设简单而明快,必不可少的是一个供人使用的大塘和一个供祭祀用的火塘或供祭祀与牲畜饲料加热的火塘。

饮食习惯:佤族地区盛产稻谷,并善于种旱稻,以食大米为主。

西盟地区的佤族,不分主食和副食,无论贫富几乎都吃烂饭,就是把米菜和盐巴辣椒煮在一起,做成较稠的稀饭。

西盟的佤族还存在由主妇负责煮饭和分饭的习惯。

他们也喜欢煮苦茶、泡酒和嚼槟榔。

婚俗习惯:佤族家庭属下父系制,女子一般从夫居。

佤族青年男女结婚前,男子要为女方家干一段时间的活,少则几个月,多则一两年,以作为对娶走女方姑娘的补偿。

青年男女结婚一般都选择在农闲季节,佤族的结婚仪式比较简单,婚期共三天。

过去,佤族也有转房的习俗。

丈夫去世妻子可以转房给弟弟,如弟弟已婚,经嫂嫂和弟媳同意,亦可转为弟的小老婆。

如女方不愿意转房,也可另嫁,但必须由新夫家付聘礼给亡夫之弟或同姓家族。

夫妻不和,也可以离婚,但若为男方主动提出,则不退聘礼;若女方提出,则要退回聘礼。

丧葬习俗:佤族把人死分为“好死”与“凶死”。

凡属病故于家里寨人都算为“正常死亡”;凡属死亡于寨外的人都算为“非正常死亡”。

佤族的传统观念认为,人的吉凶祸福、生老病死都是超自然的鬼神所为,世界充满了鬼神之灵,甚至人也是由灵所做成的;还认为,一个人不论是老死、病死等,只能死在家里寨内。

因此,佤族人在医院治病时,不愿长久在医院接受治疗乃至康复,而愿安宁地死于家中,做正常死亡者。

正常死亡者,一般是第三天才葬,小孩死后则当日葬。

埋葬正常死亡者时,要举行一定的丧葬仪式和活动:死者用独木棺(用一段粗大圆木挖空制成)入殓,在划定的家族墓上地上挖好墓穴;棺木放入墓穴后,将死者生前用过的若干生活用品的生产用具作为随葬品放入墓穴(认为死者到了“灵魂”世界后,还要生活和劳动),然后在场的人每人往墓穴内丢一把花草,最后填土齐地面,用脚踩踏,在墓地用竹篾围起来作标记。

非正常死亡者,不举行服丧活动,不做棺材,不葬在公墓,找一块离寨子很远的偏僻地方挖一个坑掩埋就算了事。

[4]传统节日:目前大家都公认,佤族是中国56种民族中节日最多的一个民族,都有“一个月一小节,一年一大节”的说法。

佤族节日主要有:便克节、新米节、木鼓节、青苗节、播种节、摸你黑等。

比如其中比较有趣的“摸你黑”:“摸你黑”是从佤语音译过来的。

意思是“这儿是我们追求的、我们所期待的,坚持下去吧,坚持到永久永久”。

“摸你黑”取意于佤族民间用锅底灰、牛血、泥土涂抹在额头上以驱邪祈福求平安的习俗。

狂欢节用的是纯天然药物配置的涂料,参加狂欢的人们互相涂抹,相互祝福。

摸给老人健康长寿,摸给姑娘小伙爱情美满,摸给小孩茁壮成长。

摸黑一脸,快乐一年,摸黑一身,幸福终生!佤族就是这样一个崇尚黑色的民族,“摸你黑”,旨在让参加狂欢的人们“黑”一回,真正和阿佤人民打成一片,当一回阿佤人,体验一次抛弃一切烦恼,超越尘世、穿越时空、回归自然地人生经历。

佤族舞蹈:在佤族传统的祭祀、生活、生产劳动中形成的13种民间舞蹈如“木鼓舞”、“甩发舞”、“蜂捅鼓舞”、“刀舞”等,其主要特征是:下肢动作复杂,舞步变化大,双跺单踢、一步跺、三步跺、三步一踢、一步踢、撩腿按地等,这些特征形成了整个佤族民间舞蹈力度强、豪放、粗犷、古朴浑厚的风格。

佤族的原生态舞蹈,不是简单的原始舞蹈或民族舞蹈,也不是一种简单舞蹈动作的堆加或形式上的传习,而是一种整体生命状态的呈现方式。

他们认为万物有灵,人需要同天地、万物及神灵沟通,而舞蹈就是人与万物沟通的唯一方式。

佤族原生态的舞蹈完全体现了生命的自然性,佤族舞蹈是民间生活与生产活动的一个部分,它作为人类活动的内容存在于大众之中的,它以民间生活为基础,用舞蹈的方式表达生活的需求。

服饰整体特点:佤族服饰简洁粗狂,图案色泽明快大方,能够充分体现人体的自然美。

其次,佤族崇拜红色和黑色,服饰多以黑为主,以红为饰。

男子服饰:佤族服饰有地区差异,西盟的男子最为典型。

一般穿黑、青色的无领短款上衣,下着黑色或青色的大裆宽裤筒。

男青年一般领上戴有竹藤制的项圈,少数富有者戴银项圈和银手镯,有的男子还穿耳纹身。

喜欢戴银饰,佩竹饰,出门肩挎长刀、挂包。

男青年串姑娘时,黑上衣内要多穿一件白衬衫,有的头上还要加戴鲜花。

男子剪发;用黑、青、白、红色的布包头,其中,红色包头的习俗,据说是对火的崇拜。

包头的颜色是区别男子身份地位的标志之一。

根据传统习俗,村寨有威望的老人和公认的英雄,以及民间歌手往往包红包头。

过去包红色包头者还包括部落酋长和首领,其余多缠黑、白包头。

黑布包头是佤族男子普遍喜爱缠裹的,他们认为缠得越高越美,越壮观。

(见左图)男女老少都喜欢佩用极具民族特色的佤族挂包,男女青年还用作爱情的信物:(上方,右图)男子佩戴长刀,身背弩弓一向被看成是男性美与力量的象征。

女子服饰:佤族上衣十分短小, 盖胸露腹,无领,对襟,短袖。

裙子过膝,常以红色为底,间有黑白绿黄条纹。

西盟佤族女子穿贯头式紧身无袖短衣和家织红黑色条纹筒裙(一般用红、黑、蓝篮、紫等多种颜色线手工织成布后缝制,其色泽艳丽,图案丰富,手工精美,及富民族特色),赤足,戴耳柱或大耳环,项间佩挂银圈或数十串珠饰,喜戴臂箍、手镯,手镯宽约五公分,多用白银制成,上面刻有精致的各种图案花纹,美观闪亮,是佤族妇女喜爱的装饰品,腰间亦以若干藤圈竹串为饰。