城市规划原理 城市交通与道路系统

- 格式:pptx

- 大小:2.53 MB

- 文档页数:33

城市规划原理复习大纲第一章城市与城市发展1、城市发展的动因城市形成和发展根本动因:建立在工业化基础上的经济发展,城市的规模效益和聚集效益使城市成为人类聚居地的主要形式。

2、城市化概念定义:人类生产和生活方式由农村型向城市型转化的历史过程,表现为乡村人口向城市人口转化以及城市不断发展和完善的过程。

具体的分析包括:人口(农业、非农业);地域(农村、城市);产业(农业产业、非农产业);空间形态转化(城市空间形态、农村空间形态);文化和生活方式;基础设施和环境.3、城市化发展的S形曲线初期阶段(小于30%左右):生产力水平低,发展速度较缓慢;中期阶段(30%~60%或以上):快速发展期;稳定阶段:农业现代化过程已基本完成,农业剩余劳动力已基本转移,城市中工业的发展、技术的进步,一部分工业人口又转向第三产业。

第二章城市规划学科的产生和发展1、现代城市规划理论发展的两种基本指向1、分散发展(指通过新建城市来缓解大城市的发展):1、田园城市(霍华德)2、卫星城、新城(恩维等)3、有机疏散(沙里宁)4、广亩城(赖特)2、集中发展:柯布西埃:指望通过对城市结构的重组在城市内部解决城市问题。

2、田园城市、卫星城、新城的概念⏹田园城市Garden City一种兼有城市和乡村优点的理想城市,是为健康、生活以及产业而设计的城市,它的规模能足以提供丰富的社会生活,但不应超过这一程度;四周要有永久性农业地带围绕,城市的土地归公众所有,由委员会受托管理。

以解决城市与自然隔离的矛盾和城市自发膨胀、土地投机等问题。

⏹卫星城:是一个经济上、社会上、文化上具有现代城市性质的独立城市单元,但同时又是从属于某个大城市的派生产物。

⏹新城:改进的卫星城。

城中居住与就业岗位协调,具有与大城市相近似的文化福利设施配套,可以满足居民就地工作和生活所需,是一个职能健全的相对独立的城市。

3、有机疏散的城市发展方案、技术手段和特点指导思想:有机秩序的原则,是大自然的基本规律,也应当成为人类建筑的基本原则。

中等职业学校《城市规划原理》课程专业课程标准一、课程性质与任务1.课程的性质《城市规划原理》课程是城市规划相关专业必修的一门重要的专业课程,也是整个城市规划过程的重要组成部分。

本课程以城市总体规划的基本原理为重点,把规划原则和布局方法作为基础,并以城市各组成要素的规划布局作为承上启下的重要环节。

它作为专业必修课和专业理论课,内容几乎涵盖了整个专业所涉及的全方位知识,在整个城市规划过程中起着举足轻重的作用,成为专业教学的核心成分;它在课程结构纵向上具有承上启下的重要作用,一方面加深并综合运用前期课程的知识,另一方面为后续课程的进一步深入研究奠定基础;它在专业学习导向上还具有引导学生入门、深造学习的重要作用。

2.课程任务通过本课程的学习,掌握城市规划学的基本理论和城市与区域经济学、城市社会学、城市美学、城市地理学等多方面的知识及其在城市规划中的应用。

一般掌握城市规划中的工程规划、城市历史文化遗产保护与城市更新、城市规划实施的基础知识;掌握城市空间演化及城市土地利用的基本原理;强调基本功的培养,掌握各层次规划编制的主要内容及基本路径、方法,初步具备城市总体规划与设计的文本与图件编绘的技能。

了解城市规划法规体系,理解城市规划的实施与运行机制。

二、课时总课时36 ,(理论课时30、实践课时6 )三、学分2学分四、课程目标(一)知识目标(1)掌握城市规划研究方法与发展战略。

(2)使学生了解并初步掌握城市规划基本理论、原理和方法(3)能够初步掌握城市形成与发展的基本规律(二)能力目标(1)培养学生树立全面正确的城市观念,初步培养学生进行城市总体规划的能力。

(2)能够独立思索城市规划所考虑的各种因素。

(3)培养学生自主获取新知、自主学习的能力。

(4)培养学生独立解决问题的能力,拓展创新的能力。

(5)培养学生小组合作学习,相互交流、分享、评价的学习能力。

(三)职业道德(情感、态度、价值观等)目标(1)培养学生吃苦耐劳、艰苦奋斗、勇于探索、不断创新的职业精神;(2)培养学生诚恳、虚心、勤奋好学的学习态度和科学严谨、实事求是、爱岗敬业、团结协作的工作作风;(3)培养学生良好的职业道德、公共道德、健康的心理和乐观的人生态度、遵纪守法和社会责任感;(4)培养学生树立质量意识、安全意识、标准和规范意识以满足专业岗位的要求;(5)培养学生自主学习和拓展创新的能力。

“城市规划原理”课程与“交通规划”课程衔接性的教学改革思考孙智源,严海,杨洋(北京工业大学城市交通学院,北京100124)城市规划原理课程与交通规划课程具有很强的衔接性。

近年来,许多专家学者进行了教学改革思考。

针对城市规划原理课程,彭博等从教学素材、科研动态、专业案例等方面研究了教学改革问题[1];张媛媛等在教学改革中考虑了多课程的衔接特征[2]。

针对交通规划课程,姚荣涵等探索了问题驱动和案例主导融合的教案设计问题[3];马丹等探讨了实践教学法的地位与作用[4];陈茜等研究了课程实践与理论教学协调统一的教学改革方法[5]。

本文作者分析了大数据给交通规划课程教学带来的机遇与挑战,探讨了如何适应新时期交通规划课程教学要求[6]。

本文分析了城市规划原理课程与交通规划课程教学改革的背景,从基础理论教学和实践教学环节两个方面,提出了考虑课程衔接性的城市规划原理课程与交通规划课程一体化教学思考。

一、城市规划原理课程与交通规划课程教学改革的背景分析(一)新时代的教学要求分析2018年5月,习近平总书记在北京大学师生座谈会上指出,高等教育必须立足“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”这个根本问题。

习近平总书记为新时代高等教育指明了方向,在从事高等教育专业教学时,必须坚持与新时代同向同行。

2013年12月,习近平总书记在中央城镇化工作会议上强调,要建立一个统一的空间规划体系。

2014年8月,国家发改委、国土部、环保部和住建部四部委联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》(发改规划〔2014〕1971号)。

2017年10月,党的十九大报告明确提出要建设交通强国。

2019年9月,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》。

“多规合一”“交通强国”给规划行业带来了深远影响,对城市规划原理课程与交通规划课程教学提出了新要求。

(二)课程教学的问题分析1.教学衔接性有待进一步关注。

根据北京工业大学交通工程专业培养方案(2015版)所述,城市规划原理课程是本科生基础选修课,交通规划课程属于本科生基础必修课。

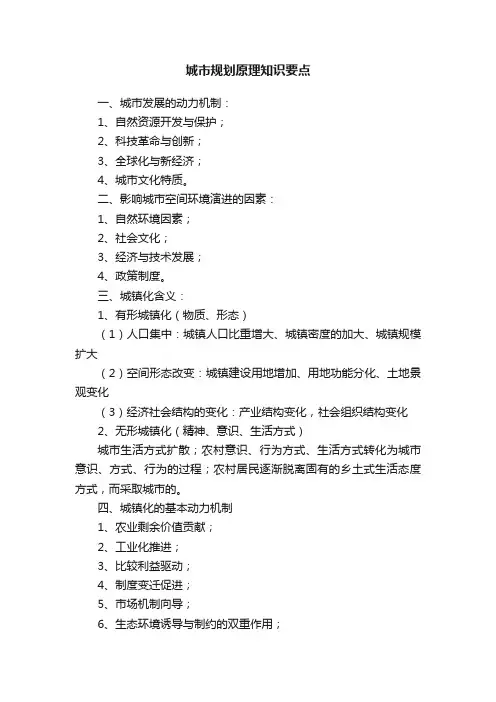

城市规划原理知识要点一、城市发展的动力机制:1、自然资源开发与保护;2、科技革命与创新;3、全球化与新经济;4、城市文化特质。

二、影响城市空间环境演进的因素:1、自然环境因素;2、社会文化;3、经济与技术发展;4、政策制度。

三、城镇化含义:1、有形城镇化(物质、形态)(1)人口集中:城镇人口比重增大、城镇密度的加大、城镇规模扩大(2)空间形态改变:城镇建设用地增加、用地功能分化、土地景观变化(3)经济社会结构的变化:产业结构变化,社会组织结构变化2、无形城镇化(精神、意识、生活方式)城市生活方式扩散;农村意识、行为方式、生活方式转化为城市意识、方式、行为的过程;农村居民逐渐脱离固有的乡土式生活态度方式,而采取城市的。

四、城镇化的基本动力机制1、农业剩余价值贡献;2、工业化推进;3、比较利益驱动;4、制度变迁促进;5、市场机制向导;6、生态环境诱导与制约的双重作用;7、城乡规划调控。

五、我国城镇化的典型模式:1、计划经济下国营企业为主导;2、商品短缺时期乡镇集体经济主导;3、市场经济早起分散家庭工业主导;4、外资及混合型经济主导。

六、城市发展1、区域关系:面是基础,点是核心2、经济关系:基本经济部类和非基本经济部类;现代经济发展的重要空间载体。

3、社会关系:城市是社会生活与矛盾的集合体;健康的社会环境是促进城市发展的动力。

4、资源环境:资源环境是城市发展的支撑和约束条件;健康的城市发展方式有利于资源环境集约作用。

七、欧洲古典格局1、古希腊:方格网;城市广场为中心2、古罗马:城市设施、享乐设施;宣扬功绩建筑成为城市核心3、中世纪:自发生长,发展缓慢;狭小不规则的道路网结构。

意大利佛罗伦萨。

4、文艺复兴:人文思想,出现理想城市格局讨论。

威尼斯圣马可广场、梵蒂冈圣彼得教堂。

5、绝对军权:巴黎城市改建;轴线放射街道香榭丽舍大道;宫殿花园凡尔赛宫;协和广八、现代城市规划形成的基础:1、思想基础—空想社会主义。

《城市规划原理》教课设计开设院系:风景园林学院课程名称:城市规划原理使用专业:城乡规划专业主讲教师:***1、课程名称:《城市规划原理》2、讲课对象:风景园林学院城乡规划专业3、学时学分:共68 个学时, 4 个学分4、使用教材及教课参照书使用教材:《城市规划原理》,吴志强主编,中国建筑工业第一版社,2010 年 9 月第四版。

参照书目:1.《城市规划原理》,李德华主编,中国建筑工业第一版社,2008 年 9 月第三版。

2.《城市和地区规划》, [ 英 ]P ·霍尔主编,邹德慈、金经元译:中国建筑工业第一版社, 1985 。

3.《现代城市建设》,冯文炯等译,中国建筑工业第一版社,1998 年 8 月。

5、查核方式:考试6、讲课的种类:采用讲解、分组议论、讲堂练习,多媒体演示等教课方法和手段。

7、教课目标:本课程包含城乡规划的基来源理、规划设计的原则和方法,以及规划设计的经济等问题。

经过对本课程的学习,能够认识并掌握包含城市与城市化、城市规划思想发展、城市规划系统、城市规划的价值观、生态与环境、经济与家产、人口与社会、历史与文化、技术与信息、城市规划的种类与编制内容、城市用地分类及其合用性评价、城乡地区规划、整体规划、控制性详尽规划、城市交通与道路系统、城市生态与环境规划、城市工程系统规划、城乡住区规划、城市设计、城市遗产保护与城市复兴、城市开发规划、城市规划管理等方面的知识,为专业的学习供给更好的指导。

8、教课重点:( 1)城市与城市化(2)城市用地合用性评论(3)城市整体规划(4)城市道路设计(5)城市居住区规划9、教课重点:(1)城市交通与道路系统规划(2)城市居住区规划10、教课方法:讲堂讲解 +事例讲解 +讲堂示范画图11、教课手段:传统讲解 +多媒体讲解 +手绘示范12、教课内容:见各章节详细内容13、思虑题或作业练习:每章节课后部署14、学生创新精神与实践能力的培育方法:(1)教课理念更新:实行模块的、弹性的、多层次教育、打破传统看法和传统模式、传统内容和方法。

内容简介

本书系统地阐述了城乡规划的基本原理、规划设计的原则和方法,以及规划设计的经济问题。

主要内容分22章叙述,包括城市与城市化、城市规划思想发展、城市规划体制、城市规划的价值观、生态与环境、经济与产业、人口与社会、历史与文化、技术与信息、城市规划的类型与编制内容、城市用地分类及其适用性评价、城乡区域规划、总体规划、控制性详细规划、城市交通与道路系统、城市生态与环境规划、城市工程系统规划、城乡住区规划、城市设计、城市遗产保护与城市复兴、城市开发规划、城市规划管理。

目录

第1篇城市与城市规划:

第1章城市与城市化;第2章城市规划思想发展;第3章城市规划体制;第4章城市规划的价值观。

第2篇城市规划的影响要素及其分析方法:

第5章生态与环境;第6章经济与产业;第7章人口与社会;第8章历史与文化;第9章技术与信息。

第3篇城乡空间规划:

第10章城市规划的类型与编制内容;第11章城市用地分类及其适用性评价;第12章城乡区域规划;第13章总体规划;第14章控制性详细规划。

第4篇城市专项规划:

第15章城市交通与道路系统;第16章城市生态与环境规划;第17章城市工程系统规划;第18章城乡住区规划;第19章城市设计;第20章城市遗产保护与城市复兴。

第5篇城市规划的实施:

第21章城市开发规划;第22章城市规划管理。

参考文献。

后记。

《城市规划原理》教案开设院系:风景园林学院课程名称:城市规划原理使用专业:城乡规划专业主讲教师:***1、课程名称:《城市规划原理》2、授课对象:风景园林学院城乡规划专业3、学时学分:共68个学时,4个学分4、使用教材及教学参考书使用教材:《城市规划原理》,吴志强主编,中国建筑工业出版社,2010年9月第四版。

参考书目:1.《城市规划原理》,李德华主编,中国建筑工业出版社,2008年9月第三版。

2.《城市和区域规划》,[英]P·霍尔主编,邹德慈、金经元译:中国建筑工业出版社, 1985。

3.《现代城市建设》,冯文炯等译,中国建筑工业出版社,1998年8月。

5、考核方式:考试6、授课的类型:采用讲授、分组讨论、课堂练习,多媒体演示等教学方法和手段。

7、教学目的:本课程包括城乡规划的基本原理、规划设计的原则和方法,以及规划设计的经济等问题。

通过对本课程的学习,可以了解并掌握包括城市与城市化、城市规划思想发展、城市规划体制、城市规划的价值观、生态与环境、经济与产业、人口与社会、历史与文化、技术与信息、城市规划的类型与编制内容、城市用地分类及其适用性评价、城乡区域规划、总体规划、控制性详细规划、城市交通与道路系统、城市生态与环境规划、城市工程系统规划、城乡住区规划、城市设计、城市遗产保护与城市复兴、城市开发规划、城市规划管理等方面的知识,为专业的学习提供更好的辅导。

8、教学重点:(1)城市与城市化(2)城市用地适用性评价(3)城市总体规划(4)城市道路设计(5)城市居住区规划9、教学重点:(1)城市交通与道路系统规划(2)城市居住区规划10、教学方法:课堂讲授+案例讲授+课堂示范绘图11、教学手段:传统讲授+多媒体讲授+手绘示范12、教学内容:见各章节具体内容13、思考题或作业练习:每章节课后布置14、学生创新精神与实践能力的培养方法:(1)教学理念更新:实施模块的、弹性的、多层次教育、突破传统观念和传统模式、传统内容和方法。