刑法上的因果关系(补充)

- 格式:pdf

- 大小:150.03 KB

- 文档页数:4

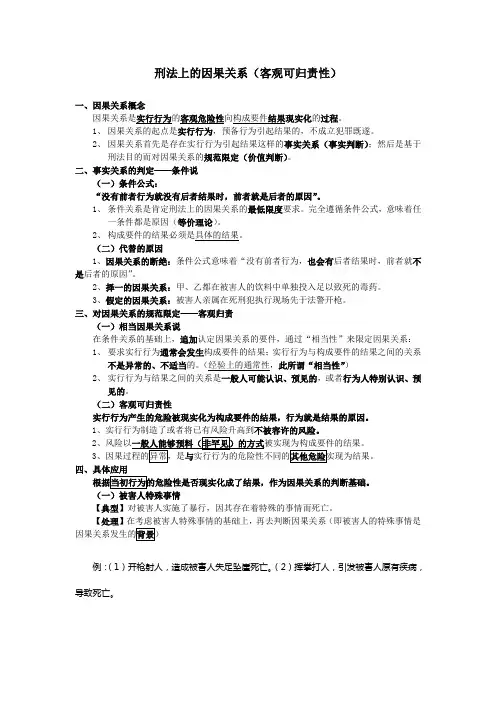

刑法上的因果关系(客观可归责性)一、因果关系概念因果关系是实行行为的客观危险性向构成要件结果现实化的过程。

1、因果关系的起点是实行行为,预备行为引起结果的,不成立犯罪既遂。

2、因果关系首先是存在实行行为引起结果这样的事实关系(事实判断);然后是基于刑法目的而对因果关系的规范限定(价值判断)。

二、事实关系的判定——条件说(一)条件公式:“没有前者行为就没有后者结果时,前者就是后者的原因”。

1、条件关系是肯定刑法上的因果关系的最低限度要求。

完全遵循条件公式,意味着任一条件都是原因(等价理论)。

2、构成要件的结果必须是具体的结果。

(二)代替的原因1、因果关系的断绝:条件公式意味着“没有前者行为,也会有后者结果时,前者就不是后者的原因”。

2、择一的因果关系:甲、乙都在被害人的饮料中单独投入足以致死的毒药。

3、假定的因果关系:被害人亲属在死刑犯执行现场先于法警开枪。

三、对因果关系的规范限定——客观归责(一)相当因果关系说在条件关系的基础上,追加认定因果关系的要件,通过“相当性”来限定因果关系:1、要求实行行为通常会发生构成要件的结果;实行行为与构成要件的结果之间的关系不是异常的、不适当的。

(经验上的通常性,此所谓“相当性”)2、实行行为与结果之间的关系是一般人可能认识、预见的,或者行为人特别认识、预见的。

(二)客观可归责性实行行为产生的危险被现实化为构成要件的结果,行为就是结果的原因。

1、实行行为制造了或者将已有风险升高到不被容许的风险。

2、风险以一般人能够预料(非罕见)的方式被实现为构成要件的结果。

3、因果过程的异常,是与实行行为的危险性不同的其他危险实现为结果。

四、具体应用根据当初行为的危险性是否现实化成了结果,作为因果关系的判断基础。

(一)被害人特殊事情【典型】对被害人实施了暴行,因其存在着特殊的事情而死亡。

【处理】在考虑被害人特殊事情的基础上,再去判断因果关系(即被害人的特殊事情是因果关系发生的背景)例:(1)开枪射人,造成被害人失足坠崖死亡。

刑法上的因果关系是什么刑法上的因果关系是什么刑法中的因果关系指危害⾏为与危害结果之间的因果关系,是指犯罪构成客观⽅⾯要件中危害⾏为与危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

当危害结果发⽣时,要确定某⼈应否对该结果负责任,就必须查明他所实施的危害⾏为与该结果之间是否具有因果关系。

刑法的因果关系,与刑法的⽬的、任务、机能相关,故⾃有其主观判断性。

刑法因果关系是受刑法⽬的规制的。

⼀定的⾏为是否与危害结果有刑法的因果关系,必须依照⽴法者、司法者的主观判断。

这种判断以⼀定的客观事实联系包括事实因果关系为基础。

如故意杀⼈罪,医⽣故意注射毒药⽽令病⼈死亡,构成作为的故意杀⼈罪,⼜如医⽣以杀⼈的故意,对病⼈在其求救时不予救助,致其死亡,构成不作为的故意杀⼈罪。

前者,刑法因果关系以⾏为⼈的作为和危害结果为判断的基础,⽽后者,则以⾏为⼈的不作为、危害结果以及⾏为⼈的作为义务为判断的基础,在这⾥,⾏为⼈的不作为和病⼈之死亡结果是没有事实的因果关系的,⽽仅仅是因为作为义务的存在⽽具有⼀种事实的联系,但也由此⽽具有刑法因果关系。

但是在刑法因果关系的判断上,事实因果关系是刑法因果关系的物质前提,只要某⼀⾏为在逻辑上与危害结果存在这种必要条件联系,⽆论作⽤⼤⼩,距离远近,都应作为事实原因⽽纳⼊刑法因果关系的候选对象中,⽽不能在此区分原因与条件,从⽽将部分必要条件排除在此范围之外。

甚⾄还要考虑存在⼀定的事实联系,以避免判断不合理。

(⼀)刑法因果关系⾸先是⼀种联系。

根据马克思列宁主义哲学,事物之间的联系具有普遍性,事物不是孤⽴的存在的,⽽是和其它的事物相互联系着的。

(⼆)刑法因果关系是⼀种⼈的⾏为和危害结果之间的联系。

因为只有⼈的⾏为才能给予法律上的评价,⾃然⼒或者动物⼒纵使造成了严重的危害结果,也不能以刑法来处罚它们。

(三)⼈的⾏为是有主观罪过的⾏为,才能成为刑法上的原因,如果没有主观罪过,⼈就不能对他的⾏为所造成的危害结果负刑事责任,⾃然不能认为⾏为和结果之间有刑法上的因果关系。

刑法上的因果关系摘要:刑法上的因果关系作为刑事法学中最重要也是最晦涩的理论问题,长期以来引发了大量的争论,各方各执一词,长期没有定论,已经严重影响了司法实践中罪与非罪、既遂未遂等问题的认定。

故此,确有必要从司法实务的角度对其予以厘清。

事实上,它既是行为与结果之间的一种客观存在的事实上的因果关系,同时又是为刑法所要求的刑法上的因果关系,是事实上的因果关系与刑法上的因果关系的统一。

关键词:刑法上的因果关系;事实上的因果关系;行为;结果一、刑法上的因果关系的概念刑法上的因果关系不同于哲学上的因果关系,亦不同于事实上的因果关系,三者之间从范围上讲是包含与被包含的关系。

具体而言,可以用以下公式表示:哲学上的因果关系的范围 > 事实上的因果关系的范围 > 刑法上的因果关系的范围。

哲学上的因果关系是指事物与事物之间引起与被引起的关系。

马克思主义哲学认为事物之间是普遍联系的,因而因果关系也是无处不在的。

通俗地讲,即使是南美洲一只蝴蝶扇动翅膀的举动,也可以和亚洲的一场风暴联系起来。

事实上的因果关系是指事物与事物之间相当大程度上的引起与被引起的关系。

至于多大程度算是”相当大程度”,要以一般社会人依据自然科学法则、经验法则以及盖然性法则作为标准进行判断。

例如,甲开枪杀害了乙,一般社会人都会认为甲开枪的行为与乙的死亡结果之间具有因果关系,这里的因果关系就因为得到了一般社会人的认可而成为了一种事实上的因果关系,但如果我们对乙的死亡结果进一步穷根溯源的话,我们会发现甲的母亲生下甲的生育行为也和乙死亡的结果之间具有因果关系,因为如果不是甲的母亲生下了甲,就不会有甲日后杀害乙的事情发生,自然乙也不会死亡。

但是我们要注意,这种较远的因果关系只能得到哲学或者确切地说只能得到马克思主义哲学的认可,而无法得到社会一般人的认可,这种因果关系只是一种哲学上的因果关系,而非事实上的因果关系。

刑法上的因果关系是指特定行为[1]与特定结果[2]之间相当大程度上的引起与被引起的关系。

浅谈刑法中的因果关系一、刑法因果关系的概念及特征因果关系本来是一个哲学上的概念,后来被引入刑法中。

哲学上的因果关系是一种引起和被引起的关系。

引起别的现象产生的现象是原因,被引起的现象则是结果,即外因与结果之间的关系。

具体到刑法中是指危害结果的产生首先在于客体事物内部具有在这种外在力量作用下产生有害变化的可能性,但这种可能性是一种抽象可能性,本来事物存在的实在可能性是朝着有利于社会的方向发展的,由于外部危害行为的干扰,影响原来实在可能性的继续发展,而是原来处于抽象可能性位置的危害可能性变成了新的实在可能性,成为事物发展新的必然趋势,并在一定条件下转变成现实性,就产生了危害结果。

其特征主要有:(一)刑法因果关系的客观性辩证唯物主义认为,因果关系作为客观现象之间引起与被引起的关系,是客观存在的,并不以人们主观是否认识到为准。

当发生了一个刑事案件时,我们首先要从客观性这一点着手,看危害结果的发生是否由犯罪嫌疑人的危害行为造成,如果之间存在引起和被引起的关系,即存在刑法因果关系,我们再去考虑犯罪构成要件,因为一个人只对自己的行为负责,而不对他人的行为负责。

如果两者之间不存在因果关系,案件到此为止就不必再去考虑其它。

坚持刑法因果关系的客观性,可以少走弯路,为迅速的解决刑事责任奠定基础。

(二)刑法因果关系的相对性原因和结果是相对的,不是绝对的。

在辩证唯物主义因果论看来,引起一定现象发生的现象是原因;被一定现象引起的现象是结果。

两者对立统一于因果关系之中。

由于世界是普遍联系的,原因在一个案件中是原因,但在另一个案件中却是结果,因此要灵活运用。

理解刑法因果关系的相对性要注意以下两点:1.刑法因果关系中的原因是指危害社会的行为。

2.作为刑法因果关系中的结果,是指法律所要求的已经造成的、能被查明和确定的现象。

在行为犯、犯罪的预备、未遂和中止等犯罪的未完成形态中一般不存在解决刑法因果关系的问题。

(三)刑法因果关系的时间序列性从唯物辨证主义的角度出发,原因和结果是有先后顺序的,原因必定在先结果只能在后,顺序不能颠倒。

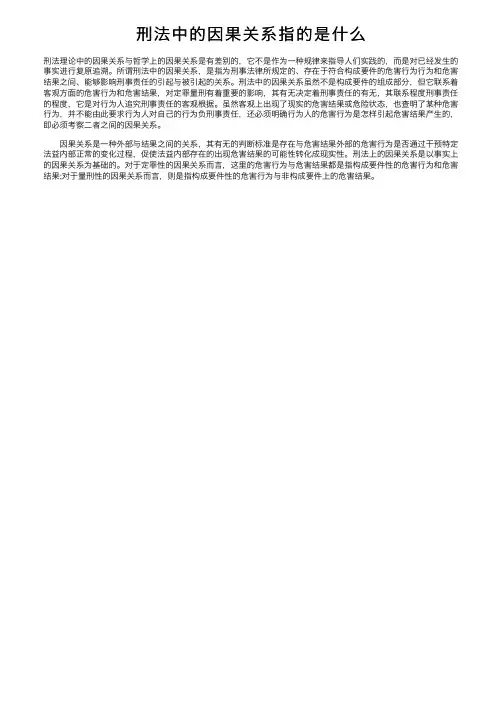

刑法中的因果关系指的是什么

刑法理论中的因果关系与哲学上的因果关系是有差别的,它不是作为⼀种规律来指导⼈们实践的,⽽是对已经发⽣的事实进⾏复原追溯。

所谓刑法中的因果关系,是指为刑事法律所规定的、存在于符合构成要件的危害⾏为⾏为和危害结果之间、能够影响刑事责任的引起与被引起的关系。

刑法中的因果关系虽然不是构成要件的组成部分,但它联系着客观⽅⾯的危害⾏为和危害结果,对定罪量刑有着重要的影响,其有⽆决定着刑事责任的有⽆,其联系程度刑事责任的程度,它是对⾏为⼈追究刑事责任的客观根据。

虽然客观上出现了现实的危害结果或危险状态,也查明了某种危害⾏为,并不能由此要求⾏为⼈对⾃⼰的⾏为负刑事责任,还必须明确⾏为⼈的危害⾏为是怎样引起危害结果产⽣的,即必须考察⼆者之间的因果关系。

因果关系是⼀种外部与结果之间的关系,其有⽆的判断标准是存在与危害结果外部的危害⾏为是否通过⼲预特定法益内部正常的变化过程,促使法益内部存在的出现危害结果的可能性转化成现实性。

刑法上的因果关系是以事实上的因果关系为基础的。

对于定罪性的因果关系⽽⾔,这⾥的危害⾏为与危害结果都是指构成要件性的危害⾏为和危害结果;对于量刑性的因果关系⽽⾔,则是指构成要件性的危害⾏为与⾮构成要件上的危害结果。

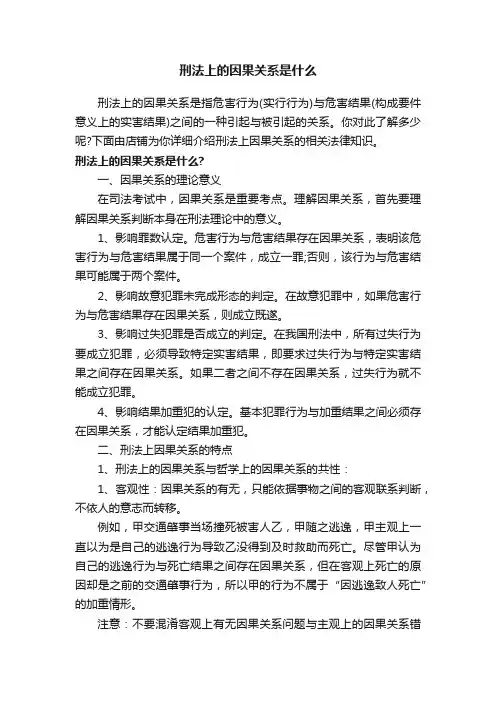

刑法上的因果关系是什么刑法上的因果关系是指危害行为(实行行为)与危害结果(构成要件意义上的实害结果)之间的一种引起与被引起的关系。

你对此了解多少呢?下面由店铺为你详细介绍刑法上因果关系的相关法律知识。

刑法上的因果关系是什么?一、因果关系的理论意义在司法考试中,因果关系是重要考点。

理解因果关系,首先要理解因果关系判断本身在刑法理论中的意义。

1、影响罪数认定。

危害行为与危害结果存在因果关系,表明该危害行为与危害结果属于同一个案件,成立一罪;否则,该行为与危害结果可能属于两个案件。

2、影响故意犯罪未完成形态的判定。

在故意犯罪中,如果危害行为与危害结果存在因果关系,则成立既遂。

3、影响过失犯罪是否成立的判定。

在我国刑法中,所有过失行为要成立犯罪,必须导致特定实害结果,即要求过失行为与特定实害结果之间存在因果关系。

如果二者之间不存在因果关系,过失行为就不能成立犯罪。

4、影响结果加重犯的认定。

基本犯罪行为与加重结果之间必须存在因果关系,才能认定结果加重犯。

二、刑法上因果关系的特点1、刑法上的因果关系与哲学上的因果关系的共性:1、客观性:因果关系的有无,只能依据事物之间的客观联系判断,不依人的意志而转移。

例如,甲交通肇事当场撞死被害人乙,甲随之逃逸,甲主观上一直以为是自己的逃逸行为导致乙没得到及时救助而死亡。

尽管甲认为自己的逃逸行为与死亡结果之间存在因果关系,但在客观上死亡的原因却是之前的交通肇事行为,所以甲的行为不属于“因逃逸致人死亡”的加重情形。

注意:不要混淆客观上有无因果关系问题与主观上的因果关系错误问题:因果关系有无的判断跟行为人是否认识到因果关系无关。

2、顺序性:原因在前,结果在后,而不可能颠倒。

例如,《道路交通安全法实施条例》第92条规定:“发生交通事故后当事人逃逸的,逃逸的当事人承担全部责任。

”甲白天将货车停在马路边后下车小便,后面的小客车飞速驶来,撞到货车尾部,司机当场死亡。

行为人拨打“110”后迅速逃离。

刑法中的因果关系一、刑法中因果关系的概念•客观世界的一切运动着的事物,都是普遍联系、相互制约的,其中任何一种现象都会引起、产生另一种现象,也可以说任何现象的产生都是由别的现象所引起的。

这种引起一定现象产生的现象叫做原因,被引起、产生的一定现象叫做结果。

这种引起和被引起的关系就是因果关系。

•刑法中的因果关系,也称为刑法中危害行为和危害结果之间的因果关系,是指危害行为与危害结果之间所发生的引起与被引起的关系。

二、外国刑法中因果关系的理论•刑法中因果关系论的分歧较大,在英美刑法体系和大陆法系刑法中都是如此。

•(一)英美刑法从两个层次判断因果关系:•一是事实因果关系(factual causation)•一是法律因果关系(legal causation)•从而形成了所谓的“双层次原因学说”•(二)大陆法系国家刑法理论界从19世纪中叶就开始讨论刑法中的因果关系,形成了多种学说,主要有如下几种:•1.条件说,认为理论上可以导致结果发生的条件,都是结果的原因。

•2.原因说,认为若干个条件中只存在一个或部分原因,因而也被称为"个别化说"•3.相当因果关系说,相当因果关系说以条件说为基础,认为刑法上的因果关系是理论上的因果关系,但不是一切理论上的因果关系都是刑法上的因果关系.•4.客观归属论三、我国关于刑法因果关系的基本观点•新中国刑法理论对刑法因果关系的研究,渊源于前苏联刑法研究,其特点包含五个方面特征:•(一)因果关系的客观性•案例:患者甲腹部动了手术,尚未痊愈,在休养期间散步时,因故与乙发生争执,双方各不相让而动手扭打。

乙在将甲摔倒时,也被其揪住一同带倒,膝盖恰好在甲的腹部伤口上顶了一下,将伤口顶破造成甲大出血、感染而死亡。

•解析:在考察刑法中的因果关系时,必须坚持客观性的认识,既不能以行为人是否预见为前提,也不能以司法人员的主观想象来确定。

•尽管这件事属于意外,但是并不能否定甲的死亡是乙的行为造成的,两者之间的因果关系是明确的。

犯罪构成之刑法上的因果关系【内容摘要】无论在刑法理论上,还是在刑法实践上,刑法因果关系都是一个极其重要而又极其复杂的问题,也是我国刑法理论研究中争论的问题。

刑法因果关系的有无,直接关系到某些犯罪是否成立,犯罪人是谁,关系到行为人的刑事责任问题。

而刑法因果关系能否成立的答案则存在于内外因、必然性与偶然性、因果性与必然性和偶然性的对立统一原理,并在刑法实践中得到最终验证。

正确的区别及认识它们对于研究刑法因果关系具有重要意义。

【关键词】刑法因果关系必然因果关系偶然因果关系无论是普通法法系还是大陆法系,刑法因果关系都是犯罪构成理论中非常重要的一部分内容。

从1805年《犯罪之构成要件》一书中提出因果关系问题以来,各国学者对刑法因果关系的一直都存在争论。

①并且随着法学理论的日趋完善,对刑法因果关系的争论也越发激烈。

同时也产生了比较有影响的学说,例如:“必然因果关系说”、“偶然因果关系说”等等。

无论采用哪种学说来解释刑法因果关系,在司法实践中都必须以“刑法因果关系只是追究刑事责任的一个依据,并不是所有具有刑法因果关系的行为都要承担刑事责任”为落脚点。

那么,具体如何理解刑法因果关系呢?这还要从刑法因果关系本身谈起。

一、刑法因果关系概述〔一〕哲学因果关系和刑法因果关系的产生及辨证统一关系按照刑法学界的通说,刑法上的因果关系学说是根据哲学关于原因和结果这一对范畴的原理发展而来的。

然而,如果进一步分析,哲学上的因果观又是在物理因果关系学说的基础上产生的。

按照物理学上的解释,经典力学是对宏观低速机械运动的因果关系的抽象和概括。

②所谓哲学上的因果关系就是在18世纪对经典力学的原理推而广之的基础上产生的一个普遍法则,可以应用于自然界、社会界两个基本领域。

按照哲学上的解释,原因和结果是反映事物或现象普遍联系和相互作用的一对范畴。

在客观事物或现象彼此制约和相互影响的过程中,任何事物或现象都是由其他事物或现象引起的。

原因是引起他事物或现象产生,作为他事物根源的要素。

什么是刑法中的因果关系民法上的因果关系指⼀定的⼈违反民事义务的⾏为与损害后果之间的因果关系,那么,什么是刑法中的因果关系?为了给你解答相关的疑惑,店铺⼩编为您整理了相关的法律知识,供您阅读,希望可以帮助到您。

什么是刑法中的因果关系刑法因果关系的概念:通说认为是危害⾏为与危害结果之间的引起与被引起的关系。

有的学者认为,是指犯罪实⾏⾏为与对定罪量刑有价值的危害结果之间引起与被引起的合乎规律的联系。

也有的学者认为刑法上研究的因果关系,是指⼈的危害⾏为与危害结果之间的因果关系。

还有的学者认为,刑法因果关系是作为刑事责任的客观根据⽽存在于刑法之中的,它既是⾏为与结果之间的⼀种客观存在的事实因果关系,同时⼜是为法律所要求的法律因果关系,是事实因果关系与法律因果关系的统⼀。

刑法因果关系是哲学因果关系在刑法中的体现,和哲学因果关系具有⼀致性,他们都有以下特点:(1)客观性:原因(⾏为)与结果之间的引起与被引起关系是客观存在的。

(2)相对性与绝对性:在普遍联系的链条中原因与结果是相对的,孤⽴考察某⼀原因(⾏为)与结果的关系,原因(⾏为)和结果的地位⼜是绝对的。

(3)时间顺序性:原因(⾏为)须在前,结果须在后。

(4)复杂性:⼀因(⾏为)⼀果、⼀因(⾏为)多果、多因⼀果、多因多果(5)因果关系既有必然也有偶然:即导致结果发⽣的原因既有必然原因也有偶然原因。

必然因果关系是指⾏为⼈的⾏为与其所必然(合乎规律地)产⽣的结果之间存在的因果关系。

偶然因果关系是当危害⾏为本⾝并不包含着产⽣危害结果的根据,但在其发展过程中,偶然介⼊其他因素并由介⼊因素合乎规律地引起危害结果时,危害⾏为与危害结果之间的联系相关法律:《中华⼈民共和国刑法》第三条【罪刑法定】法律明⽂规定为犯罪⾏为的,依照法律定罪处刑;法律没有明⽂规定为犯罪⾏为的,不得定罪处刑。

第五条【罪责刑相适应】刑罚的轻重,应当与犯罪分⼦所犯罪⾏和承担的刑事责任相适应。

读者如果需要法律⽅⾯的帮助,欢迎到店铺进⾏法律⽅⾯的咨询。

刑法中的因果关系一、因果关系的概念与特点刑法上的因果关系,是指危害行为与危害结果之间的一种引起与被引起的客观的、内在的、规律性的联系。

它具有以下几个特点:1 客观性。

指原因与结果之间的引起与被引起的联系是客观存在的,不依人们主观意志为转移。

2 相对性。

指原因和结果在纵横交错相互联系相互影响的因果网络中,都不是绝对的。

同一个现象,在这个因果环节中是原因,在另一个因果环节中却变成了结果。

只能把两个现象从客观的普遍联系中抽出来专门地加以考察,才能确定一个现象是原因,一个是结果。

3 时间顺序性。

指在原因与结果的联系中,原因总是在先,结果总是在后。

二、因果关系的认定在因果关系的认定上,需要把握以下几个问题:1 必然因果关系与偶然因果关系。

我国刑法理论以前采取的是必然因果关系说,即通说认为,当危害行为中包含着产生危害结果的根据,并合乎规律地产生了危害结果时,危害行为与危害结果之间就是必然的因果关系。

当危害行为本身并不包含着产生危害结果的根据,但在其发展过程中,偶然介入其他因素,并由介入因素合乎规律地引起危害结果时,危害行为与危害结果间就是偶然因果关系。

2 条件因果关系,近年来也被我国一些学者所赞同。

该理论认为,只要在行为和结果之间存在“没有前者就没有后者”这种必要的条件关系,就可以认为有刑法上的因果关系。

注意:1 因果关系只是研究某种行为是否是某种结果的原因,即所研究的是行为与结果之间的引起与被引起的关系,而不是对行为与结果本身的研究;由于危害行为本身具有法定性,故不能以因果关系的认定取代对危害行为本身的认定。

2 因果关系是一种客观联系,不以人的意志为转移,行为人是否认识到了自己的行为可能发生危害结果,不影响对因果关系的认定;因果关系又是一种特定条件下的客观联系,不能离开客观条件认定因果关系,行为人是否认识到了特定条件,不能左右对因果关系的认定。

3 一个危害结果完全可能由数个危害行为造成,因此,在认定某种行为是某种危害结果的原因时,不能轻易否认其他行为同时也是该结果发生的原因;反之,一个危害行为可能造成数个危害结果。

刑法上的因果关系和结果归属刑法上的因果关系和结果归属(录⾳整理稿)⼤家上午好,很⾼兴能跟各位同仁⼀起交流刑法上的因果关系。

因果关系,可以说是整个刑法体系中难度系数最⼤的专题,这不仅仅体现在当年我们参加司法考试时,在司法实践和理论研究中也都是块硬⾻头,另外,拿我国、德国、⽇本、美国四个国家来说,每个国家在处理因果关系的时候所采⽤的通说标准也都不同。

⼀、因果关系概述根据实务中以及教学中的案例,我把因果关系的基本类型分成了两类:两个因果的案件和三个因素的案件。

案例1.张三杀死李四。

这个有⾏为有结果,⾏为-结果两个因素,这类案件在判断因果关系时相对来说⽐较简单。

案例2.甲在海边持⼑把⼄砍成重伤,海潮来临将⼄吞没。

如果没有甲的⾏为,甲没有把⼄砍成重伤,⼄很可能就不会被海潮吞没。

这⾥出现了⼀个介⼊因素,海潮,即⾃然⼒。

案例3.甲在⼭崖边砍伤⼄,⼄昏迷醒后迈两步跌下⼭崖摔死。

同样,没有甲的⾏为,⼄很可能会好好⾛路,不⾄于摔死。

这个案件中的介⼊因素则是⼄⾃⾝的⾏为,即被害⼈⾃⾝⾏为。

案例4.甲持⼑追杀⼄,丙和⼄有仇,恰巧开车经过,猛踩油门撞死⼄。

如果没有甲的追杀,⼄就不会跑,如果⼄不跑,很可能就遇不到丙,也就不会被撞死。

这⾥介⼊了丙的⾏为,即第三⼈的⾏为。

通过这⼏个典型案例,我们把因果关系的流程类型化。

两个因素的案件:⾏为-结果;三个因素的案件:⾏为-介⼊因素-结果,介⼊因素主要包括⾃然⼒、被害⼈⾃⾝⾏为、第三⼈的⾏为三种情形。

⼆、两个因素的案件(⼀)条件限定和结果限定因果流程两个因素⾏为结果三个因素⾏为介⼊因素结果刑法上有⼀句格⾔叫“⽆⾏为则⽆犯罪”,即犯罪是⾏为,没有⾏为就没有犯罪。

⼀个⾏为侵害了法益,被认定为犯罪,在事实和证据上需要证明是由⾏为引起了结果。

⽐如张三持⼑杀死李四,没有张三的杀⼈⾏为,就不会有李四的死亡结果。

我们可以总结出⼀个条件公式:⽆A则⽆B,A即是B的原因。

没有张三的⾏为,就没有李四的死亡,所以张三的⾏为是李四死亡的原因,⼆者之间有因果关系。

1.合法则的因果关系实行行为合法则(符合客观规律必然)地造成了结果时,结果就是实行行为的危险的现实化,应当直接肯定因果关系,将结果归属于实行行为。

(1)假定的因果关系。

甲行为导致结果发生,但即使没有甲行为,由于其他原因也会导致结果发生。

甲行为与结果具有因果关系。

案例:被害人的父亲张某在法警执行死刑之前,夺过法警的枪,将死刑犯击毙。

张某的行为与死亡结果之间存在因果关系。

(2)可替代的充分条件。

案例:在丙出发去沙漠旅行之前,甲潜入丙的居所,在丙的水囊里面投放了致死量100% 的毒药。

随后乙也潜入丙的居所,在丙的水囊底部钻了一个孔。

丙后来在沙漠旅行中渴死。

在本案中,导致丙死亡的原因是乙的行为,乙成立故意杀人罪既遂;甲的行为与死亡结果之间不存在因果关系,甲成立故意杀人罪未遂。

【注意】:本案中甲、乙都可能提出辩解说“没有自己的行为,被害人也会死亡”,进而主张自己的行为与死亡结果不存在因果关系。

但是,因果关系是一种客观的联系,需要根据自然的科学法则和经验法则进行判断,本案中被害人“渴死”,而导致其“渴”的原因正是乙的钻孔行为,所以乙的行为与丙的死亡存在因果关系。

(3)合义务的择一举动。

注意德国货车撞死醉酒骑自行车人的案件。

(4)二重的因果关系(择一的竞合)。

两个条件单独都能导致结果发生,没有意思联络,各自同时发生作用,竞合在一起导致了结果发生。

两个条件与结果都有因果关系。

案例:甲、乙二人没有意思联络,分别向丙的食物中投放了100%致死量的毒药,而且毒药同时起作用,导致丙死亡。

{辨析}第一,本案甲、乙二人的行为都是死亡结果发生的原因,二人都成立故意杀人罪(既遂),但不成立共犯。

第二,假定本案毒药并未同时起作用,二十其中一人投毒药引起死亡,处理结论有所不同:(1)如果嘉庆有甲投放毒药引起死亡,那么甲的行为与死亡结果质检存在因果关系,城里故意杀人罪既遂;而乙的行为与死亡结果之间不存在因果联系,成立故意杀人罪未遂。

补充:刑法中的因果关系

一、条件说

一般而言,条件关系是否存在是容易判断的。

但是,是否存在条件关系,也不是没有争议。

1、假定的因果关系。

在行为人“故意地”实施危害行为的场合,假设没有类似行为,结果也会发生的,一般作为刑法上的“假定因果关系”问题加以讨论。

例如:将一座处于烈火中的建筑物的未烧毁部分纵火予以烧毁,仍然构成故意毁坏财物罪,即使大火在很短的时间内将烧毁一切。

又如,精神病医生通过药物杀害了某一名病人,假设医生不杀他,其长期饱受折磨的家属也会实施类似的杀害行为。

A将一块石头砸向B家花园中的郁金香。

正当石头砸到郁金香时,石头遇到天上下降的冰雹,而该冰雹若没有因被撞击而改变方向的话,那么本也会和石头一样损坏郁金香。

因果关系需要考虑的只是事实上存在的、对于因果地解释结果的发生不可或缺的那些情况,根本未实现的那些情况,在因果的解释中也是不需要考的。

2、择一的竞合(替代的因果关系、双重因果关系)。

指两个以上的行为分别都能导致结果的发生,但在没有意思联络的情况下,竞合在一起发生了结果。

例甲乙在没有意思联络的情况下,分别在丙的杯子里投放了致死量的毒药,并在同一时间产生作用而致丙死亡。

在这种存在多个条件的情形中,如果除去一个条件结果仍会发生,但除去所有条件之后,结果将不发生,因而所有行为同结果之间都具有条件关系。

甲乙均构成故意杀人罪既遂。

应当依照规范化世界的标准进行解释归属:在考察A的归属问题时,应当认定B是合法行事和没有在S 的汤中下毒;在考察B时,则应当假定A是合法行事的。

不存在双重因果关系:人们无法获知,两个潜在引发结果的条件中,哪一个在事实上可以认定成为原因。

例如C和D分别独立地朝Q射击。

在这两枪(枪枪致命的)射击中,有一枪是先射出的。

但是现在无法查清,Q是谁射杀的。

因为只有一粒子弹真实地命中受害人并引发死亡,这粒命中的子弹导致了围绕另一粒子弹而产生的因果流程的中断。

“疑罪从无”,均为未遂。

3、重叠(累积)的因果关系。

两个以上相互独立的行为,单独不能导致结果的发生,但在没有意思联络的情况下,合并后在一起导致了结果的发生。

例如甲乙没有意思联络而分别向丙的杯子各投放50%的毒药,致丙死亡,一般承认甲乙的行为同死亡结果之间都存在条件关系。

4、流行病学的因果关系理论。

在食品卫生、环境污染等公害犯罪

中,往往难以精确地认定因果关系,因而导致实践中的困难。

例如,在某布满甲醛灰尘的工厂上班的工人普遍出现咽喉重度感染、失明、贫血等症状,要确定工人受到伤害和环境污染之间的关系,靠医学或者自然科学的证明,极其困难。

为此,根据流行病学上的统计方法,在经过大量观察后,如果能够确定在原因和结果之间有引起与被引起的一定可能性,就可以认定条件关系。

条件说奠定了法律上的因果关系的事实基础,因此成为所有因果关系理论都无法回避的起点。

对条件说的一般批评是其可能使因果关系的范围过宽,形成无止境的关联。

例甲轻伤乙,丙开车运送乙去医院途中遇到车祸,乙成为重伤。

到医院后,医生丁处置重大失误,乙死亡。

按条件说,就会得出甲应当对乙的死亡负责的结论。

此外,在虽然按行为人的意愿发生了危害结果,但引起结果的因果进程中混入了其他原因时,如何确定因果关系,对条件说而言,就是一个难题。

例甲轻伤乙,乙住院治疗时,医院所在位置遭受雷击,发生火灾,乙死亡。

二、相当因果关系说

相当因果关系说主张根据社会一般人生活上的经验,在通常情况下,某种行为产生某种结果被认为是相当的场合,就认为该行为与该结果具有因果关系。

“相当性”说明该行为产生该结果是通例而非异常的,相当因果关系说内部存在主观说、客观说、折中说的区别。

客观说主张以行为时客观存在的一切事实为基础判断因果关系;主观说认为应当以行为人在行为当时所认识的事实为标准来判断行为与结果之间是否存在引起与被引起的关系;折中说主张以行为时一般人所预见的事实或行为人特别认识的事实为基础,判断相当性的有无。

因果关系判断上最有争议的是两个问题:一是被害人体质异常时,行为人实施的危险性极低的行为与死伤结果之间,是否有因果关系?二是在行为实施后介入被害人的行为、行为人的行为、第三者的行为、自然力时,该结果究竟应该归属于谁?

(一)被害人的特殊体质与因果关系的确定

例甲在与乙发生口角后,对准乙的胸脯轻轻打了一拳,乙倒地后抽搐,在送往医院途中死亡。

后查明,乙是因为受刺激,心脏病发作而死,乙的邻居知道其疾病,但甲对此毫不知情。

甲的伤害行为与乙的死亡之间有无因果关系?

按条件说,存在因果关系。

按相当因果关系中的客观说,乙属于体质特殊者这一事实是客观的,所以也正是在这一事实基础上产生了死亡

的结果,所以也存在因果关系。

而按照相当关系的主观说,由于行为人对乙的特殊体质不能认识,所以,在考察时仅考虑轻轻打与死亡之间有无因果关系,结论是不存在因果关系。

根据相当因果关系的折中说,由于一般人对乙的特殊体质有认识,所以甲的行为和乙的死亡之间有因果关系。

由于相当因果关系中的主观说和折中说都将因果关系的有无完全建立在行为人或者社会一般人能否认识的基础上,与因果关系的客观性相矛盾,多数人愿意选择相当因果关系理论中的客观说。

在我国刑法中,遇到被害人体质特殊的案件,原则上应当根据条件说或者客观的相当因果关系说,得出因果关系存在的结论。

(二)介入因素与因果进程的相当性判断

相当因果关系的客观说和条件说基本上没有区别。

不同的是,在存在介入因素的场合,条件说以因果关系中断论处理问题,而客观的相当因果关系理论则强调对“相当性”进行判断。

介入因素的出现是否对因果关系的成立产生影响,需要进行相当性判断。

此时,不应当仅仅以介入因素“在行为时能否为行为人所预测”这种主观的东西为标准进行判断,而应当综合考虑具有客观性的三方面情形:

1、最早出现的实行行为导致最后结果发生的可能性高低。

对被害人实施危及生命的重伤,和只对被害人造成轻伤相比,虽然后来都介入了医生的重大失误,从而引起被害人死亡,但重伤行为更容易被评价为死亡的原因。

当然,也不能仅仅根据行为所具有的导致结果发生的概率来判断因果联系。

如A追杀B,B无奈狂奔逃命,B的仇人C早就想杀B,偶见B慌不择路,在A尚未赶到时,即向其开枪射击,致B死亡,然后逃离现场,死亡后果应该由C负责。

B的死亡和A的追杀之间就没有因果关系,即使A的追杀行为导致B死亡的概率很高。

2、介入因素异常性的大小:介入因素过于异常的,实行行为和最后结果之间的因果关系不存在;反之,因果关系存在。

3、介入因素对结果发生的影响力:影响力大者,实行行为和最后结果之间的因果关系不存在;反之,因果关系存在。

在最初的实行行为使被害人生命随时可能丧失的情况下,后来介入的暴力行为只是使被害人的死期稍微提前,虽然从表现上看是后来的介入行为导致被害人死亡,但也应当将死亡结果归属于最初的实行行为。

相反,无论实行行为对被害人伤害多重,在有“故意射杀”这种足以超越最初实行行为的因素介入时,使被害人身负重伤的实行行为和最终的死亡后果之间,就没有因果关系。

例:甲欲杀乙,在山崖边对乙砍了5刀,乙重伤昏迷,即以为乙已经死亡,逃离去。

但乙自己苏醒过来后,刚迈了两步即跌下山崖摔死。

犯罪发生的场所特殊,甲的实行行为较为凶残,危险性大,介入因素的出现不异常,实行行为对死亡结果发生具有决定性,所以,甲的实行行为和乙的最终死亡之间有因果关系,故成立故意杀人罪既遂。

例,甲坐公共汽车从某市的A地到B地。

因上下班高峰期汽车拥挤,甲在车上只得一直站在车门口。

汽车行驶过程中,售票员乙叫甲往车厢里挤,便于其他乘客上下车,甲不从,二人发生激烈争吵。

后来,司机丙大声斥责甲,甲觉得自己受了侮辱,快步上前用脚踢司机的后背,司机返身打甲,甲躲闪。

在此过程中,汽车失控,导致骑自行车的丁被压死。

甲的行为与丁的死之间有无因果关系?有因果关系,理由在于:个人的人身在遭受暴力侵害后,必然有所反应,作出相应的反抗举动。

甲猛踢司机后背,司机通常会有相应行动。

而如果司机不全神贯注地驾驶,事故发生的可能性就高,所以,甲的行为导致交通事故的发生概率较高;介入因素(司机的反抗以及操作失误)并不异常,介入因素对结果发生有一定影响,但是实行行为对最后结果的发生也有很大影响,至少可以认为甲和司机丙的行为对丁的死亡具有同等影响力。