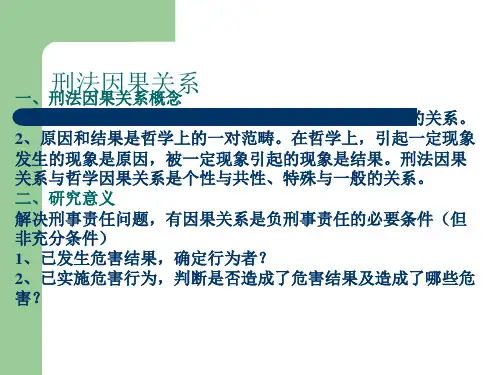

刑法上的因果关系

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

刑法上的因果关系

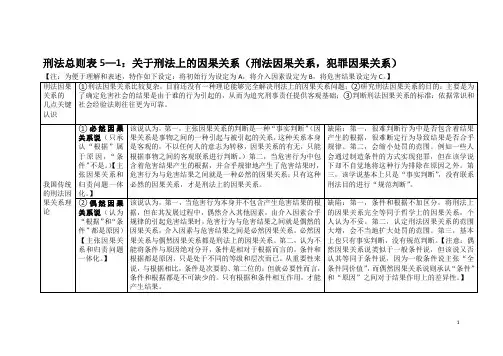

刑法上的因果关系=条件关系+客观可归责性。

对条件关系的判断,采条件说:

1、等价:造成结果的所有条件均等价,不区分造成结果的原因是“远因”还是“近因”,是“典型的”或者是“纯属意外的”原因,⼀视同仁。

2、“去除法”:若可以想象条件不存在⽽结果仍会发⽣的,则⾮刑法上的条件。

对条件说的补充规则

1、假设因果流程不会影响条件关系的判断。

2、⾏为只要是造成结果的共同条件之⼀,即⾜以判定为发⽣结果之条件。

3、⾏为与被害⼈异常因素或⾃⾝过失共同造成结果,⾏为仍是结果的条件。

客观归责:在肯定条件关系之后,筛选刑法上可资归责的原因为何。

1、⾏为制造(升⾼)风险,并且在法律上有重要意义。

如果升⾼的风险并不具有法律上的重要意义,仍然在法律的容许范围内,则不是归责的原因。

如怂恿他⼈前往叙利亚⼀⽇游,他⼈终被杀。

若旅游项⽬合法,则怂恿者⽆罪。

2、结果与⾏为之间有常态关连,没有重⼤的因果偏异。

是否有常态关连,以前⽤“主观判断”:实⾏⾏为与结果之间的关系是否为⼀般⼈可能认识、预见的,或者⾏为⼈特别认识、预见的。

现在⽤“客观判断”:是⾏为的风险被现实化,还是其他风险被现实化?。

刑法上的因果关系是什么刑法上的因果关系是什么刑法中的因果关系指危害⾏为与危害结果之间的因果关系,是指犯罪构成客观⽅⾯要件中危害⾏为与危害结果之间存在的引起与被引起的关系。

当危害结果发⽣时,要确定某⼈应否对该结果负责任,就必须查明他所实施的危害⾏为与该结果之间是否具有因果关系。

刑法的因果关系,与刑法的⽬的、任务、机能相关,故⾃有其主观判断性。

刑法因果关系是受刑法⽬的规制的。

⼀定的⾏为是否与危害结果有刑法的因果关系,必须依照⽴法者、司法者的主观判断。

这种判断以⼀定的客观事实联系包括事实因果关系为基础。

如故意杀⼈罪,医⽣故意注射毒药⽽令病⼈死亡,构成作为的故意杀⼈罪,⼜如医⽣以杀⼈的故意,对病⼈在其求救时不予救助,致其死亡,构成不作为的故意杀⼈罪。

前者,刑法因果关系以⾏为⼈的作为和危害结果为判断的基础,⽽后者,则以⾏为⼈的不作为、危害结果以及⾏为⼈的作为义务为判断的基础,在这⾥,⾏为⼈的不作为和病⼈之死亡结果是没有事实的因果关系的,⽽仅仅是因为作为义务的存在⽽具有⼀种事实的联系,但也由此⽽具有刑法因果关系。

但是在刑法因果关系的判断上,事实因果关系是刑法因果关系的物质前提,只要某⼀⾏为在逻辑上与危害结果存在这种必要条件联系,⽆论作⽤⼤⼩,距离远近,都应作为事实原因⽽纳⼊刑法因果关系的候选对象中,⽽不能在此区分原因与条件,从⽽将部分必要条件排除在此范围之外。

甚⾄还要考虑存在⼀定的事实联系,以避免判断不合理。

(⼀)刑法因果关系⾸先是⼀种联系。

根据马克思列宁主义哲学,事物之间的联系具有普遍性,事物不是孤⽴的存在的,⽽是和其它的事物相互联系着的。

(⼆)刑法因果关系是⼀种⼈的⾏为和危害结果之间的联系。

因为只有⼈的⾏为才能给予法律上的评价,⾃然⼒或者动物⼒纵使造成了严重的危害结果,也不能以刑法来处罚它们。

(三)⼈的⾏为是有主观罪过的⾏为,才能成为刑法上的原因,如果没有主观罪过,⼈就不能对他的⾏为所造成的危害结果负刑事责任,⾃然不能认为⾏为和结果之间有刑法上的因果关系。

刑法公益讲座刑法上的因果关系与事实认识错误刑法上的因果关系(对应讲义P30-P37刑法上的因果关系是指危害行为(实行行为与危害结果(构成要件意义上的实害结果之间的一种引起与被引起的关系。

(一因果关系的理论意义1.解决能否将实害结果归属于实行行为的问题。

但因果关系与是否需承担刑事责任并无直接联系。

需牢记:因果关系与刑事责任是两码事!2.影响故意犯罪未完成形态的判定和过失犯罪是否成立的认定。

实行行为导致了实害结果,才可能构成犯罪既遂。

没有因果关系与无法证明具有因果关系(没有证据证明的,就是不存在的,在罪的认定上具有完全一样的效果。

3.影响结果加重犯的认定。

必须基本犯罪行为与加重结果之间有因果关系,才可能成立结果加重犯。

4.影响罪数认定。

实害结果归属于同一个行为,只可能成立一罪;实害结果分别归属于不同的危害行为,则可能成立数罪。

(二刑法上因果关系的特点1.刑法上的因果关系与哲学上的因果关系的共性:客观性(是否具有因果关系,不因任何人的意志而转移;但因果关系错误是指客观因果发展与行为人预想的不同,与本考点无关、顺序性(P31页最下方案例,行政责任上认定的因果关系,并不必然符合刑法上因果构成。

必须是先有行为、后有结果,才可能具有刑法上的因果关系、相对性、规律性、复杂性。

客观性、顺序性是比较容易考查的内容2.刑法上的因果关系的特殊性:内容的特定性。

某些犯罪必须符合一定的发展过程,才认为具有因果关系。

重点注意诈骗罪、敲诈勒索罪、抢劫罪的因果关系。

诈骗:被害人因错误认识处分财物、行为人因此而取得财物,才成立刑法上的因果关系;被害人基于将信将疑的心理而处分财物,也成立因果关系。

敲诈勒索:被害人因恐惧心理而处分财物,才成立刑法上的因果关系。

(须注意:被害人不是基于错误认识或恐惧心理,而是基于对行为人的怜悯心理处分财物,不认为行为人的行为与被害人具有因果关系,不可能构成诈骗罪或敲诈勒索抢劫:行为人完全压制被害人反抗、强行取得财物,才成立刑法上的因果关系。

刑法因果关系的特征

刑法因果关系具有以下特征:

1. 客观性:因果关系是事物之间的一种引起与被引起的关系,这种关系本身是客观的,不依任何人的主观意志为转移。

因果关系的有无,只能根据事物之间的客观联系进行判断。

2. 顺序性:在客观事物不断更替的运动中,一般表现为原因在先,结果在后,结果不可能在原因之前就存在。

3. 相对性:一种现象相对于被它引起的结果而言是原因,而它本身又是被某种现象引起的结果。

所以在认定因果关系时,一方面要善于从无数因果链条中抽出行为与结果这对现象;另一方面又要防止割断事物之间的联系。

4. 规律性:不管是刑法上的因果关系还是哲学上的因果关系,所指的都是原因与结果之间的引起与被引起的关系。

5. 复杂性:刑法因果关系不仅存在一因一果的情形,有时也表现为一因多果、多因一果或多因多果。

6. 确定性:结果确实是由行为所引起。

如果因果关系无法查明,应坚持“存疑时有利于被告人”的原则,否定因果关系的存在。

7. 特定性:因果“关系”是行为与结果的引起与被引起的关系。

行为是指实行行为,比如,为了早日继承财产而劝说被继承人乘坐飞机或者雨天散步,希望其发生交通事故或遭雷击。

8. 现实性:危害结果是指现实具体的结果。

以上内容仅供参考,如有需要,建议查阅相关文献或咨询专业律师。

刑法因果关系四种学说

一、因果关系学说:

这一学说认为,犯罪是由于犯罪者的因果关系,即犯罪者的行为是由其犯罪行为的后果而导致的。

这一学说认为,犯罪者应该对其行为承担责任,因为他们的行为是由其犯罪行为的后果而导致的。

二、行政因果关系学说:

这一学说认为,犯罪是由于政府的行政行为而导致的,即政府的政策、法律和执法行为是导致犯罪的原因。

这一学说认为,政府应该对其行为承担责任,因为他们的行为是导致犯罪的原因。

三、社会因果关系学说:

这一学说认为,犯罪是由于社会环境而导致的,即犯罪是由社会环境,如贫富差距、社会不公等因素而导致的。

这一学说认为,社会应该对其行为承担责任,因为他们的行为是导致犯罪的原因。

四、心理因果关系学说:

这一学说认为,犯罪是由于犯罪者的心理因素而导致的,即犯罪是由犯罪者的心理因素,如心理压力、精神分裂症等而导致

的。

这一学说认为,犯罪者应该对其行为承担责任,因为他们的行为是由其心理因素而导致的。

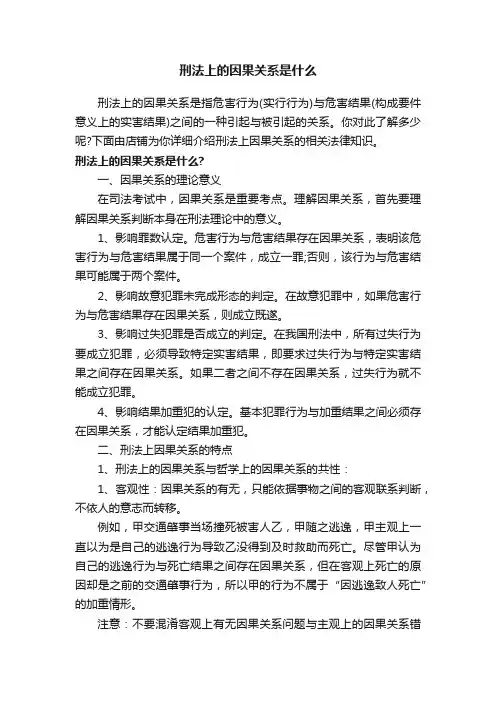

刑法上的因果关系是什么刑法上的因果关系是指危害行为(实行行为)与危害结果(构成要件意义上的实害结果)之间的一种引起与被引起的关系。

你对此了解多少呢?下面由店铺为你详细介绍刑法上因果关系的相关法律知识。

刑法上的因果关系是什么?一、因果关系的理论意义在司法考试中,因果关系是重要考点。

理解因果关系,首先要理解因果关系判断本身在刑法理论中的意义。

1、影响罪数认定。

危害行为与危害结果存在因果关系,表明该危害行为与危害结果属于同一个案件,成立一罪;否则,该行为与危害结果可能属于两个案件。

2、影响故意犯罪未完成形态的判定。

在故意犯罪中,如果危害行为与危害结果存在因果关系,则成立既遂。

3、影响过失犯罪是否成立的判定。

在我国刑法中,所有过失行为要成立犯罪,必须导致特定实害结果,即要求过失行为与特定实害结果之间存在因果关系。

如果二者之间不存在因果关系,过失行为就不能成立犯罪。

4、影响结果加重犯的认定。

基本犯罪行为与加重结果之间必须存在因果关系,才能认定结果加重犯。

二、刑法上因果关系的特点1、刑法上的因果关系与哲学上的因果关系的共性:1、客观性:因果关系的有无,只能依据事物之间的客观联系判断,不依人的意志而转移。

例如,甲交通肇事当场撞死被害人乙,甲随之逃逸,甲主观上一直以为是自己的逃逸行为导致乙没得到及时救助而死亡。

尽管甲认为自己的逃逸行为与死亡结果之间存在因果关系,但在客观上死亡的原因却是之前的交通肇事行为,所以甲的行为不属于“因逃逸致人死亡”的加重情形。

注意:不要混淆客观上有无因果关系问题与主观上的因果关系错误问题:因果关系有无的判断跟行为人是否认识到因果关系无关。

2、顺序性:原因在前,结果在后,而不可能颠倒。

例如,《道路交通安全法实施条例》第92条规定:“发生交通事故后当事人逃逸的,逃逸的当事人承担全部责任。

”甲白天将货车停在马路边后下车小便,后面的小客车飞速驶来,撞到货车尾部,司机当场死亡。

行为人拨打“110”后迅速逃离。

刑法中的因果关系一、因果关系的概念与特点刑法上的因果关系,是指危害行为与危害结果之间的一种引起与被引起的客观的、内在的、规律性的联系。

它具有以下几个特点:1 客观性。

指原因与结果之间的引起与被引起的联系是客观存在的,不依人们主观意志为转移。

2 相对性。

指原因和结果在纵横交错相互联系相互影响的因果网络中,都不是绝对的。

同一个现象,在这个因果环节中是原因,在另一个因果环节中却变成了结果。

只能把两个现象从客观的普遍联系中抽出来专门地加以考察,才能确定一个现象是原因,一个是结果。

3 时间顺序性。

指在原因与结果的联系中,原因总是在先,结果总是在后。

二、因果关系的认定在因果关系的认定上,需要把握以下几个问题:1 必然因果关系与偶然因果关系。

我国刑法理论以前采取的是必然因果关系说,即通说认为,当危害行为中包含着产生危害结果的根据,并合乎规律地产生了危害结果时,危害行为与危害结果之间就是必然的因果关系。

当危害行为本身并不包含着产生危害结果的根据,但在其发展过程中,偶然介入其他因素,并由介入因素合乎规律地引起危害结果时,危害行为与危害结果间就是偶然因果关系。

2 条件因果关系,近年来也被我国一些学者所赞同。

该理论认为,只要在行为和结果之间存在“没有前者就没有后者”这种必要的条件关系,就可以认为有刑法上的因果关系。

注意:1 因果关系只是研究某种行为是否是某种结果的原因,即所研究的是行为与结果之间的引起与被引起的关系,而不是对行为与结果本身的研究;由于危害行为本身具有法定性,故不能以因果关系的认定取代对危害行为本身的认定。

2 因果关系是一种客观联系,不以人的意志为转移,行为人是否认识到了自己的行为可能发生危害结果,不影响对因果关系的认定;因果关系又是一种特定条件下的客观联系,不能离开客观条件认定因果关系,行为人是否认识到了特定条件,不能左右对因果关系的认定。

3 一个危害结果完全可能由数个危害行为造成,因此,在认定某种行为是某种危害结果的原因时,不能轻易否认其他行为同时也是该结果发生的原因;反之,一个危害行为可能造成数个危害结果。

刑法上的因果关系一、为什么要判断刑法因果关系?1、为判断是否成立犯罪提供根据。

如刑法第397条规定的“滥用职权罪”、“玩忽职守罪”中,滥用职权或者玩忽职守是不是造成“重大损失”的原因,就是判定是不是成立本罪的关键。

2、为判断是否成立犯罪既遂提供根据。

如刑法第266条所规定的“诈骗罪”当中,存在顺序发展的四个阶段:行为人实施虚构事实、隐瞒真相的行为——被害人陷入错误——在错误状态下处分财物——行为人获得财物。

这样四个阶段是环环相扣的,如果其中一个阶段出现问题,没有成为下一个环节的原因的话,就只能是构成诈骗罪的未遂犯,而不可能是既遂犯。

3、为正确选择法定刑提供根据。

如刑法第133条规定,交通肇事之后逃逸,“因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑”。

这里,“逃逸致人死亡”成为适用本款法定刑的关键。

案例:行为人凌晨4点驾车撞上他人,致使他人脑颅重伤后逃逸,他人被送往医院两个小时之后死去的案件中,行为人即便不逃逸,被害人也难逃死亡的厄运,在这种场合下,不能说逃逸是“致人死亡”的原因,因此,对于行为人就不能在“七年以上有期徒刑”的幅度之内量刑。

二、如何判断刑法因果关系由于刑法因果关系的判断结构,是一个形式关系判断和实质关系判断所构成的双层结构,因此,刑法因果关系的认定,就要分为两个层次进行:(一)形式关系之判断形式判断是事实判断,依照“条件关系”公式,行为和结果之间只要存在“没有前行为,就没有后结果”的关系,就可以说二者之间存在事实上的因果关系。

在根据条件关系公式判断事实关系的时候,必须注意以下几点:第一,行为只要是造成结果的共同条件之一,即可认定其为发生结果的条件。

第二,这里所说的“结果”,不是被害人“迟早会死亡”之类的抽象结果,而是指被害人在“某月某日某时某分以什么样的形态死亡”之类的“现实具体的死亡结果”。

第三,这里所说的“行为”,是指特定犯罪构成中的“实行行为”。

第四,在判断有无条件关系的时候,原则上,不得添加考虑“现实并不存在的假定条件”。

刑法的因果关系判断刑法中的因果关系,这可不是个能轻易搞懂的事儿!咱先来说说,啥是因果关系。

打个比方,你在马路上走,突然有人从背后狠狠推了你一把,你摔倒了,摔得鼻青脸肿,这推你的动作和你受伤之间就有明显的因果关系。

可要是你自己不小心踩空了摔倒,那就不能怪别人推你啦,对不对?刑法里的因果关系,那可复杂得多。

比如说,有人故意放火,结果房子烧没了,还伤了人,这放火的行为和房子被烧、人员受伤之间,因果关系清晰明了。

但要是有人在加油站抽烟,虽然没有马上引发火灾,可后来因为一个小小的火花导致了爆炸,那这抽烟的行为和爆炸之间有没有因果关系呢?再比如,一个人被车撞了,送到医院,结果医生手术失误,人没救回来。

那这起事故中,撞人的司机和伤者的死亡之间的因果关系怎么算?是司机全责,还是医生也得承担一部分责任?这就像是一场拔河比赛,两边的力量都在影响着最终的结果。

有时候,因果关系还会被一些意外情况给打乱。

就像你本来计划好周末去爬山,结果突然下起了暴雨,你去不成了。

这暴雨就是个意外因素,打乱了你的计划。

在刑法里也一样,一些意想不到的情况可能会让原本看起来很简单的因果关系变得扑朔迷离。

想象一下,有人拿刀去吓唬别人,结果那人受到惊吓,乱跑乱撞,不小心掉进河里淹死了。

拿刀吓唬人的这个行为和淹死的结果之间,是不是因果关系呢?这可不好说,得仔细琢磨琢磨。

还有啊,有人给别人下毒,可那人中毒后还没来得及发作,就被车撞了当场死亡。

那下毒这个行为和死亡结果之间又该怎么判断呢?是下毒导致的死亡,还是车祸导致的呢?这就像是一团乱麻,得慢慢理清。

咱再说说那种间接的因果关系。

比如说,有人骗了别人的钱,被骗的人想不开自杀了。

这骗钱的行为和自杀之间,有没有因果关系呢?是不是得考虑被骗的人的心理承受能力等各种因素呢?总之,刑法中的因果关系判断可不是一件简单的事儿,不能一刀切,得综合考虑各种因素,就像做一道复杂的数学题,要仔细分析每一个条件,每一个变量,才能得出准确的答案。

刑法上的因果关系(客观可归责性)

一、因果关系概念

因果关系是实行行为的客观危险性向构成要件结果现实化的过程。

1、因果关系的起点是实行行为,预备行为引起结果的,不成立犯罪既遂。

2、因果关系首先是存在实行行为引起结果这样的事实关系(事实判断);然后是基于

刑法目的而对因果关系的规范限定(价值判断)。

二、事实关系的判定——条件说

(一)条件公式:

“没有前者行为就没有后者结果时,前者就是后者的原因”。

1、条件关系是肯定刑法上的因果关系的最低限度要求。

完全遵循条件公式,意味着任

一条件都是原因(等价理论)。

2、构成要件的结果必须是具体的结果。

(二)代替的原因

1、因果关系的断绝:条件公式意味着“没有前者行为,也会有后者结果时,前者就不是后者的原因”。

2、择一的因果关系:甲、乙都在被害人的饮料中单独投入足以致死的毒药。

3、假定的因果关系:被害人亲属在死刑犯执行现场先于法警开枪。

三、对因果关系的规范限定——客观归责

(一)相当因果关系说

在条件关系的基础上,追加认定因果关系的要件,通过“相当性”来限定因果关系:

1、要求实行行为通常会发生构成要件的结果;实行行为与构成要件的结果之间的关系

不是异常的、不适当的。

(经验上的通常性,此所谓“相当性”)

2、实行行为与结果之间的关系是一般人可能认识、预见的,或者行为人特别认识、预

见的。

(二)客观可归责性

实行行为产生的危险被现实化为构成要件的结果,行为就是结果的原因。

1、实行行为制造了或者将已有风险升高到不被容许的风险。

2、风险以一般人能够预料(非罕见)的方式被实现为构成要件的结果。

3、因果过程的异常,是与实行行为的危险性不同的其他危险实现为结果。

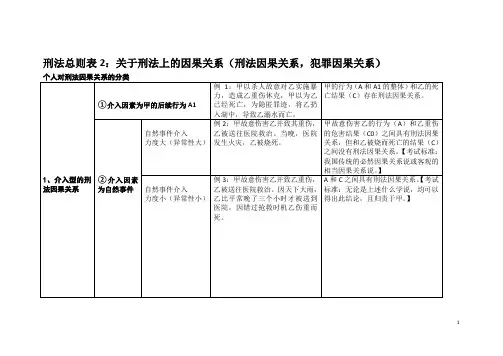

四、具体应用

根据当初行为的危险性是否现实化成了结果,作为因果关系的判断基础。

(一)被害人特殊事情

【典型】对被害人实施了暴行,因其存在着特殊的事情而死亡。

【处理】在考虑被害人特殊事情的基础上,再去判断因果关系(即被害人的特殊事情是因果关系发生的背景)

例:(1)开枪射人,造成被害人失足坠崖死亡。

(2)挥拳打人,引发被害人原有疾病,导致死亡。

(二)被害人行为的介入

【典型】在行为人的行为后介入了被害人的行为,该被害人的行为成为发生构成要件结果的原因。

【处理】如果因为行为人的当初行为给被害人的行为带来了一定程度的危险性,并且这种危险性现实化为结果,则当初行为和结果有因果关系。

1、当初行为造成被害人不得不实施该行为。

2、被害人的行为即使不适当,但仍然处在当初行为的实施者可以预测的范围。

理解为当初行为就具有导致被害人不适当行为的危险性,并且这种危险最终现实化

成了结果。

3、行为人当初的行为再加上被害人不遵医嘱,导致治疗效果未能发挥。

是否承认因果关系取决于当初行为本身对结果的作用是否重大(即假设行为人引起

的伤害正常地恶化下去会出现何种结果)。

例:(1)被害人遭受严重暴力,为逃生而情急之下逃入旁边的高速路,被车撞死。

(2)受害人受致命伤,不服从医院安排而亡。

(3)将被害人衣服点燃,被害人跳河灭火而溺亡。

(4)在被害人住宅放火,被害人为救婴儿冲入宅内被烧死。

(5)毁坏被害人面容,被害人感觉无法见人而自杀。

(三)第三人行为的介入

【典型】行为人的行为后介入了第三人的行为,因此发生了构成要件的结果。

【处理】

1、当初行为对引起结果具有重大的、决定性的作用时,当初行为与结果有因果关系。

2、不能肯定当初行为对结果的重大危险性,而是介入的第三人行为对结果发挥了重大

的、决定性的作用时,否定当初行为与结果的因果关系。

例:(1)甲伤害乙,乙在去往医院的路上被车辆轧死。

(2)甲伤害乙后,乙前往医院治疗,医院发生火灾,乙被烧死。

(3)甲开车撞丙,丙落在甲车顶,同车的乙从车窗口抓住丙垂下的手,将其拽下汽车,丙被摔死。

(四)行为人行为的介入

【典型】在行为人的当初行为后介入了行为人的新的行为,并发生了构成要件的结果。

【处理】当初行为产生的危险性是否通过新行为而最终现实化为结果。

例:过失伤人后,又开枪杀死伤者的。