北魏洛阳城

- 格式:pdf

- 大小:115.09 KB

- 文档页数:3

洛阳城市发展分析:

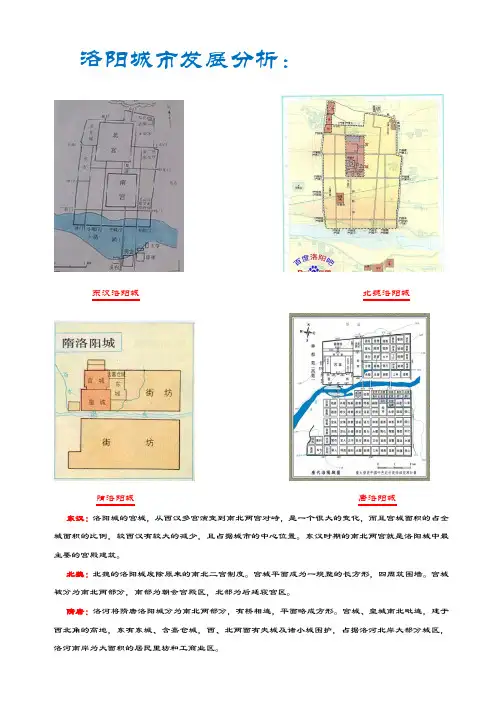

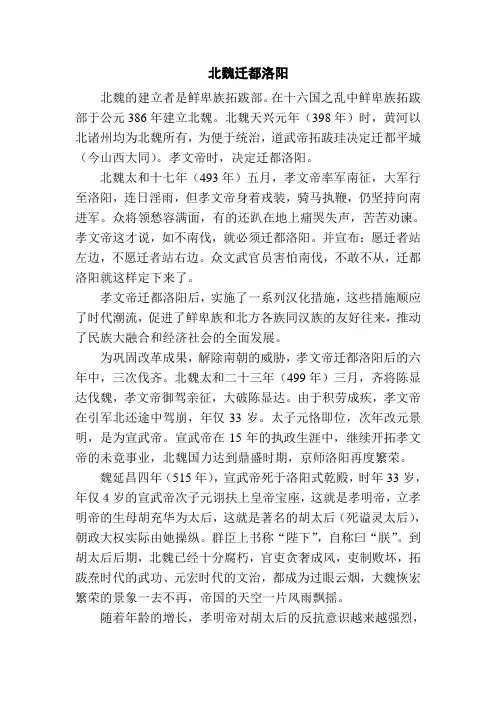

东汉洛阳城 北魏洛阳城

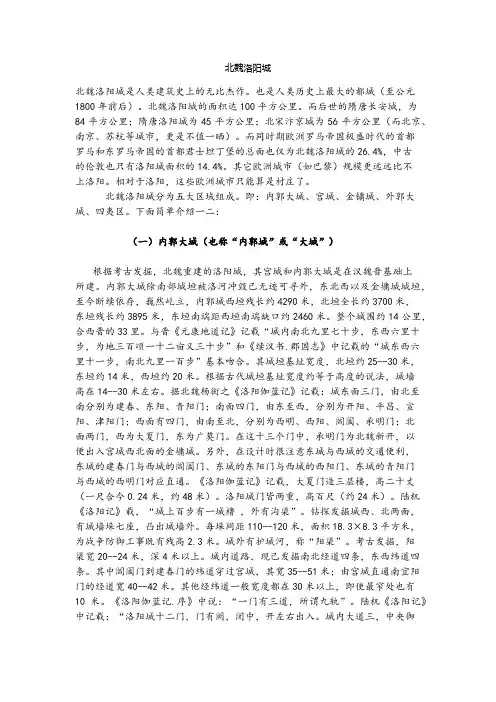

隋洛阳城

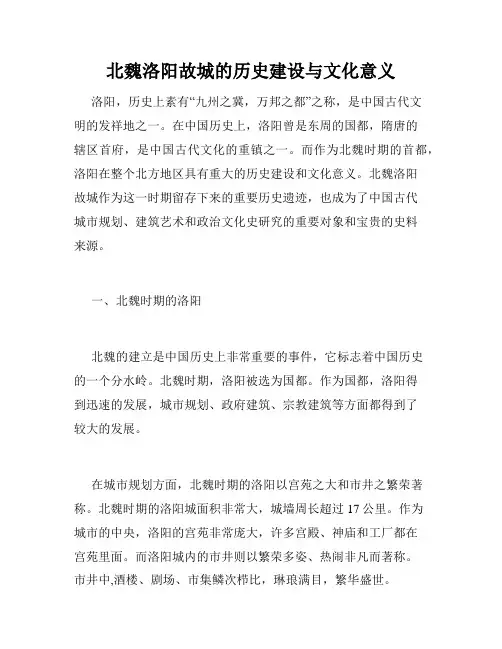

唐洛阳城

东汉:洛阳城的宫城,从西汉多宫演变到南北两宫对峙,是一个很大的变化,而且宫城面积的占全

城面积的比例,较西汉有较大的减少,且占据城市的中心位置。

东汉时期的南北两宫就是洛阳城中最

主要的宫殿建筑。

北魏:北魏的洛阳城废除原来的南北二宫制度。

宫城平面成为一规整的长方形,四周筑围墙。

宫城

被分为南北两部分,南部为朝会宫殿区,北部为后廷寝宫区。

隋唐:洛河将隋唐洛阳城分为南北两部分,有桥相连,平面略成方形。

宫城、皇城南北毗连,建于

西北角的高地,东有东城、含嘉仓城,西、北两面有夹城及诸小城围护,占据洛河北岸大部分城区,

洛河南岸为大面积的居民里坊和工商业区。

北魏迁都洛阳北魏的建立者是鲜卑族拓跋部。

在十六国之乱中鲜卑族拓跋部于公元386年建立北魏。

北魏天兴元年(398年)时,黄河以北诸州均为北魏所有,为便于统治,道武帝拓跋珪决定迁都平城(今山西大同)。

孝文帝时,决定迁都洛阳。

北魏太和十七年(493年)五月,孝文帝率军南征,大军行至洛阳,连日淫雨,但孝文帝身着戎装,骑马执鞭,仍坚持向南进军。

众将领愁容满面,有的还趴在地上痛哭失声,苦苦劝谏。

孝文帝这才说,如不南伐,就必须迁都洛阳。

并宣布:愿迁者站左边,不愿迁者站右边。

众文武官员害怕南伐,不敢不从,迁都洛阳就这样定下来了。

孝文帝迁都洛阳后,实施了一系列汉化措施,这些措施顺应了时代潮流,促进了鲜卑族和北方各族同汉族的友好往来,推动了民族大融合和经济社会的全面发展。

为巩固改革成果,解除南朝的威胁,孝文帝迁都洛阳后的六年中,三次伐齐。

北魏太和二十三年(499年)三月,齐将陈显达伐魏,孝文帝御驾亲征,大破陈显达。

由于积劳成疾,孝文帝在引军北还途中驾崩,年仅33岁。

太子元恪即位,次年改元景明,是为宣武帝。

宣武帝在15年的执政生涯中,继续开拓孝文帝的未竟事业,北魏国力达到鼎盛时期,京师洛阳再度繁荣。

魏延昌四年(515年),宣武帝死于洛阳式乾殿,时年33岁,年仅4岁的宣武帝次子元诩扶上皇帝宝座,这就是孝明帝,立孝明帝的生母胡充华为太后,这就是著名的胡太后(死谥灵太后),朝政大权实际由她操纵。

群臣上书称“陛下”,自称曰“朕”。

到胡太后后期,北魏已经十分腐朽,官吏贪奢成风,吏制败坏,拓跋焘时代的武功、元宏时代的文治,都成为过眼云烟,大魏恢宏繁荣的景象一去不再,帝国的天空一片风雨飘摇。

随着年龄的增长,孝明帝对胡太后的反抗意识越来越强烈,为实现自己亲掌朝政的目的,他看中了军阀尔朱荣的军事实力。

公元528年初,孝明帝密令驻扎在晋阳(今太原南)的尔朱荣进驻洛阳,以便胁迫胡太后让权。

尔朱荣接到密令,立即以高欢为前锋,率军南下,孝明帝让南下大军临时驻扎在上党(今山西东南部)。

北魏洛阳城北魏洛阳城是人类建筑史上的无比杰作。

也是人类历史上最大的都城(至公元1800年前后)。

北魏洛阳城的面积达100平方公里。

而后世的隋唐长安城,为84平方公里;隋唐洛阳城为45平方公里;北宋汴京城为56平方公里(而北京、南京、苏杭等城市,更是不值一晒)。

而同时期欧洲罗马帝国极盛时代的首都罗马和东罗马帝国的首都君士坦丁堡的总面也仅为北魏洛阳城的26.4%,中古的伦敦也只有洛阳城面积的14.4%。

其它欧洲城市(如巴黎)规模更远远比不上洛阳。

相对于洛阳,这些欧洲城市只能算是村庄了。

北魏洛阳城分为五大区域组成。

即:内郭大城、宫城、金镛城、外郭大城、四夷区。

下面简单介绍一二:(一)内郭大城(也称“内郭城”或“大城”)根据考古发掘,北魏重建的洛阳城,其宫城和内郭大城是在汉魏晋基础上所建。

内郭大城除南部城垣被洛河冲毁已无迹可寻外,东北西以及金墉城城垣,至今断续依存,巍然屹立,内郭城西垣残长约4290米,北垣全长约3700米,东垣残长约3895米,东垣南端距西垣南端缺口约2460米。

整个城围约14公里,合西晋的33里。

与晋《元康地道记》记载“城内南北九里七十步,东西六里十步,为地三百顷一十二亩又三十步”和《续汉书.郡国志》中记载的“城东西六里十一步,南北九里一百步”基本吻合。

其城垣基址宽度,北垣约25--30米,东垣约14米,西垣约20米。

根据古代城垣基址宽度约等于高度的说法,城墙高在14--30米左右。

据北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》记载:城东面三门,由北至南分别为建春、东阳、青阳门;南面四门,由东至西,分别为开阳、平昌、宣阳、津阳门;西面有四门,由南至北,分别为西明、西阳、阊阖、承明门;北面两门,西为大夏门,东为广莫门。

在这十三个门中,承明门为北魏新开,以便出入宫城西北面的金墉城。

另外,在设计时很注意东城与西城的交通便利,东城的建春门与西城的阊阖门、东城的东阳门与西城的西阳门、东城的青阳门与西城的西明门对应直通。

北魏洛阳故城的历史建设与文化意义洛阳,历史上素有“九州之冀,万邦之都”之称,是中国古代文明的发祥地之一。

在中国历史上,洛阳曾是东周的国都,隋唐的辖区首府,是中国古代文化的重镇之一。

而作为北魏时期的首都,洛阳在整个北方地区具有重大的历史建设和文化意义。

北魏洛阳故城作为这一时期留存下来的重要历史遗迹,也成为了中国古代城市规划、建筑艺术和政治文化史研究的重要对象和宝贵的史料来源。

一、北魏时期的洛阳北魏的建立是中国历史上非常重要的事件,它标志着中国历史的一个分水岭。

北魏时期,洛阳被选为国都。

作为国都,洛阳得到迅速的发展,城市规划、政府建筑、宗教建筑等方面都得到了较大的发展。

在城市规划方面,北魏时期的洛阳以宫苑之大和市井之繁荣著称。

北魏时期的洛阳城面积非常大,城墙周长超过17公里。

作为城市的中央,洛阳的宫苑非常庞大,许多宫殿、神庙和工厂都在宫苑里面。

而洛阳城内的市井则以繁荣多姿、热闹非凡而著称。

市井中,酒楼、剧场、市集鳞次栉比,琳琅满目,繁华盛世。

在政府建筑方面,北魏时期的洛阳三公九卿的衙署、六部院、礼部等政府机构建筑较为庞大、繁华。

政府建筑都依据传统的榜样,按权利地位的高低,分为大小衙署,由九卿官担任管理。

六部院是全国性行政机构,主管司法、财政、工程、侍郎、太仆和军事,是当时中国最高行政单位之一。

在宗教建筑方面,洛阳寺庙较多,多为佛教寺庙。

北魏时期佛教的兴盛,尤以悬空寺、龙门石窟、少林寺之石窟、洛阳龙门石窟之壁画、洛阳白马寺之僧侣廊以及大内高等佛教品质之供奉等,使佛教文化达到一个新的高峰,而洛阳佛教的兴起和发展也使得宗教建筑得到了重要的发展而影响了当时的文化。

二、北魏洛阳故城的建设北魏时期的洛阳城是中国历史上一个重要的城市,同时也是一个重要的建筑规划和设计的中心。

为了展现这一点,我们需要先考虑到北魏时期在中国的城市规划、建筑和城市文化方面的发展。

北魏洛阳城的规划和建设紧密关联着北魏政府和城市居民的需求。

北魏首都洛阳城市经济●张振玉 洛阳是中国六大古都之一,在历史上曾经有过显赫的地位,早在魏晋时期,洛阳就以商业繁荣闻名于世,“游食滋多,巧伎末业,服饰奢丽,富人兼美,犹有魏之遗弊。

”这是当时洛阳城的真实写照。

北魏孝文帝时,为了巩固其统治,加强对中原地区的控制,迁都洛阳,开始了洛阳的北魏时代。

北魏拓跋部原是个游牧民族,以游牧经济为主,并无商业可言,北魏建都平城时,拓跋部才“徙山东……百工伎巧十余万口,以充京师。

”此后,拓跋焘又“徙长安城工巧二千余家于京师。

”孝文帝迁都洛阳后,这些手工业者也大都随着迁移到洛阳,促进了洛阳手工业和商业的发展。

手工业、商业的发展,带来城市经济的繁荣。

《洛阳伽蓝记》卷二景宁寺中有一段陈庆之关于洛阳情况的感想:“自吾宋以来,号洛阳为荒土,此中谓长江以北尽是夷夷狄。

昨至洛阳,始知衣冠士族并在中原,礼仪富盛,人物殷阜,耳目所不识,口不能传。

所谓帝京翼翼,四方之侧,如登泰山者卑培土娄,涉江海者小湘沅。

”洛阳在当时的繁荣程度由此可见一斑。

值得注意的是洛阳城市经济由于受其地理条件、时代原因以及它本身所负担的特殊历史任务的影响,形成了洛阳城市经济自身的特点。

手工作坊分布合理,利于管理。

改建后的洛阳,“东西二十里,南北十五里。

户十万九千余。

”实行坊里制度。

“庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合者二百二十里。

”这二百二十里除少数在内城外,大部分在外部城内,主要分布在西郭、东郭、南郭城内,北郭很少。

因为它受到邙山的限制。

北魏统治阶级把作为手工业和商业的“市”有计划地安排在西、东、南郭人口稠密的坊里内。

此以城西为例,分布的情况大致如此:“市东有通商、达货二里,里内之人,尽皆工巧,屠贩为生,资财巨万”;“市南有调音、乐律二里,里内之人,丝竹讴歌,天下妙伎出焉”;“市西有延酤、治觞二里,里内之人多酒为业”;“市北慈孝、奉终二里,里内之人,以卖棺椁为业,凭车而车为事。

·文苑品一札载满阳光的书卷“请君只看洛阳城”——中国古都之北魏洛阳城提到中国古代的都城,势必绕不开洛阳城。

今天的河南洛阳市内有两处洛阳城遗址,分别是汉魏洛阳城遗址与隋唐洛阳城遗址。

汉魏洛阳城始建于西周时期,其作为都城的历史更是长达540余年,曾先后作为东周、东汉、曹魏、西晋和北魏等的国都。

司马光面对它,也曾发出“若问古今兴废事,请君只看洛阳城”的感慨。

北魏灭亡后,汉魏洛阳城渐遭废弃。

至隋炀帝时期,宇文恺于汉魏洛阳城旧址以西营建东都,也就是后来的隋唐洛阳城。

北魏洛阳城就是在魏晋南北朝时期作为北魏都城而存在的汉魏洛阳城。

它在中国古代都城发展史上具有“上承秦汉、下启唐宋”的重要作用,是反映汉唐之际都城形制演变的有力物证。

同时,它还是不同民族间文化交流与融合的见证者,这些在其城市的布局形制等方面都有所体现。

选址之巧思中国古代都城选址讲求“择中”“相土”“形胜”“交通”等原则。

即要求都城位于疆域的中心,以形成四方辐辏的效果来加强统治,同时还要有广阔肥沃的土地以供城市建设与发展,要有依山傍水的优越地势以便人们生产生活和防御外敌,以及水陆皆备的发达交通网络。

洛阳位于豫西山地和黄河平原交界的伊洛盆地之中,自古就有“土中”的赞誉。

它北至幽燕,南达江淮,西对关陇,东抵黄河下游平原,同疆域四方的距离大致相近。

周公称此处是“天下之中,四方入贡道里均”。

同时,伊洛盆地三面环山,周围还有伊、洛、瀍、涧四水环绕,起到了天然的防卫效果。

地表覆盖着肥沃的土壤,盆地内平坦开阔的地形于农业耕种十分适宜,适合人们在此繁衍生息。

这些优越的地理条件是汉魏洛阳城的历代统治者决定定都于此的重要因素。

除自然环境外,都城的选址还需要考虑政治、文化因素的影响。

北魏孝文帝迁都洛阳也有政治、文化上的考量——既可以更好地镇压中原地区的农民起义,稳固政权,也出于北魏游牧民族对“河洛王里”中40科学24小时Science in24hours2021年第6期原文化正统性的向往。

汉魏洛阳城沿革与北魏都城格局考察研究境汉魏洛阳城的自然环境汉魏洛阳城是中国古代公元前6世纪至公元6世纪的重要都城遗址,位于今河南省洛阳市区东约15公里伊洛盆地中北部。

古代称之为中土、地中、中国。

洛阳盆地北面有天然屏障黄河和太行山,南面可瞻望嵩高之山,西据崤函,东扼虎牢。

即所谓河山拱戴,形胜甲于天下,可谓山川之秀极也。

地处古代早期中国的中部,向周围的交通道路四通八达。

其优越的自然地理环境和四季分明的气候,是构成这里成为天下之中或天下名都的重要条件。

盆地内先后留存下来五座古代都城,汉魏洛阳城处于盆地中最优越的位置。

化汉魏洛阳城历史沿革与城址形制变化据文献记载,汉魏洛阳城始建于西周。

东周(春秋末至战国)、东汉、曹魏、西晋、北魏皆为都城,为都约540年。

城址自周代始建,一直沿用到唐初,使用了约1600年。

该城1954年洛阳发掘队阎文儒先生首先进行地面踏查。

1961年被国务院公布为第一批全国重点文保单位。

1962年中国科学院考古研究所(今中国社会科学院考古研究所)即派队考察,已近六十年,获得了城址规模、文化内涵、空间格局等重要收获。

西周时期城址据史料记载和考古勘察,早在西周时期(大约公元前9世纪)这里就存在一座规模较大的城址,时代不晚于西周中晚期。

其位于东汉洛阳城中部,东西长方形,大致合当时的东西六里、南北四里。

尽管目前尚无法确定就是西周初年周公所建,但由于它是洛阳发现确认的唯一西周城址,地望又与记载周公所制的成周城有关,引起了学者们的关注。

东周成周城址西周末年为避犬戎,周平王东迁洛邑,都王城,此即历史上的东周时期。

至公元前6世纪(公元前519年),王子朝在王城作乱,众诸侯在晋侯率领下迁敬王至成周城。

因该城狭小,不受王都,故绕狄泉扩其城,以居敬王。

之后,十代周王皆以成周城为都。

20世纪80年代初,在汉魏洛阳城汉晋大城北墙垣的考察证实了上述记载,城址北部东周夯土是新筑,城址中段东周夯土包砌在西周夯土外侧。

东周时期城圈东西仍为6里,南北已扩为7里,为南北长方形。

北魏孝文帝迁都洛阳引出的小道理北魏孝文帝迁都洛阳引出的小道理一、引言北魏孝文帝迁都洛阳这一历史事件,不仅在政治上有着深远的影响,也在文化、经济和社会等方面留下了许多值得探讨的小道理。

本文将从历史的角度出发,以深度和广度兼具的方式,探讨北魏孝文帝迁都洛阳引出的小道理。

二、孝文帝迁都洛阳的背景北魏孝文帝迁都洛阳,是北魏政权稳固、统一中原的一个重要举措。

在孝文帝统治时期,北魏国力强盛,为了更好地控制中原地区,孝文帝决定将都城迁至洛阳,以巩固统治地位。

三、迁都洛阳的影响1. 文化交流迁都洛阳后,北魏政权与南方文化有了更多的交流。

南北文化的融合促进了文化的繁荣与发展,对中原地区的文化产生了深刻的影响。

2. 社会变迁洛阳作为中原地区的重要城市,其迁都意味着政治、经济和社会的重心发生改变。

这对当时的社会结构和人们的生活方式都产生了深远的影响。

3. 经济发展洛阳地处黄河中游,交通便利,资源丰富,迁都后成为北魏政治、经济中心,推动了该地区的经济发展和繁荣。

四、北魏孝文帝迁都洛阳引出的小道理1. 改变的力量迁都洛阳的决定充分展现了北魏孝文帝的改革勇气和改变的力量。

他敢于决断,敢于挑战现状,为了国家的长远发展而进行了重大改革。

2. 文化融合的重要性迁都洛阳使北魏政权与南方文化有了更多交流,这表明文化融合对于一个国家或政权的发展至关重要。

文化的融合能够促进各地区的交流与发展,丰富了民族文化的内涵。

3. 社会变迁的必然迁都引发的社会变迁说明了一个政权或国家的重大举措总会引发整个社会结构和人们生活方式等方面的变化。

改革不仅仅是政治上的改变,还涉及到社会、经济、文化等多方面的调整。

五、个人观点和理解从孝文帝迁都洛阳这一历史事件中,我们可以看到改变、文化融合和社会变迁等方面的重要性。

这些小道理对当代社会也具有启示意义。

在不断变革的时代,我们需要有改变的勇气,推动各地区文化的融合,同时也要认识到改变会带来社会结构和个人生活方式等方面的变化。

北魏洛阳城与龙门石窟作者:扈晓霞来源:《文物世界》 2014年第4期北魏洛阳城自太和十七年(493年)孝文帝迁都始,历经宣武帝、孝明帝、孝庄帝、孝武帝等,至孝静帝天平元年(534年)迁都邺城,前后共计41年时间,经历了始建、繁荣、废弃几个阶段。

龙门石窟自太和年间开凿,迄至隋唐盛期,位列中国三大石窟艺术宝库之一,其中北魏时期的石刻造像占有重要的地位。

两者结合起来综合考察,对了解洛阳城的丰富内涵、龙门石窟的造像沿革,具有重要价值。

一、北魏洛阳城建与同期龙门石窟之沿革北魏洛阳城是在魏晋洛阳城故址之上的又一新城。

主体建筑及城市格局的大致形式,主要经孝文、宣武二代的营造、扩建,以后诸帝均无大的改扩建。

魏晋洛阳城在经过“八王之乱”及五胡十六国时期刘曜、王弥、石勒等郡国军队逐鹿中原、烧杀劫掠后,王都风貌荡然无存,楼榭宫室,顿成废墟,满目皆是荒草遍野、路人凄切的景象。

孝文帝于太和十七年九月,巡幸故都洛阳,周巡故宫基址。

太和十七年十月,孝文帝巡幸金墉城,诏征司空穆亮与尚书李冲、将作大匠董爵负责营建新都洛阳。

又命青州刺史刘芳、中书舍人常景等,为殿宇、宫门、城门等建筑定名。

太和十九年八月,金墉宫建成,并造光极殿及重楼飞阁。

同时又在东汉北宫故地新筑宫城,南为宫区,北为苑区。

宫区内计有太极殿、太极前殿、观德殿、式乾殿、光明殿、显扬殿等。

在故华林园中新筑清凉殿。

百官衙署等建筑也相继完工。

九月,六宫及文武尽迁洛阳。

洛阳城建设告一段落。

宣武帝于景明二年(501年)九月,发畿内夫五万人筑京师323坊,四旬而罢。

并于华林园中筑蓬莱山。

正始五年(508年)六月,诏可依洛阳旧图,修听讼观,农隙起功,及冬令就。

洛阳城建设到此大致结束,后经诸帝续营,到北魏末期,洛阳城“东西二十里,南北十五里……庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,合有三百二十里”。

洛阳遂为北方政治、贸易、交通、文化中心,成为国际大都市。

东魏孝静帝天平元年(534年)十月,下诏迁宅漳滏,车驾北迁于邺,改司州为洛州。

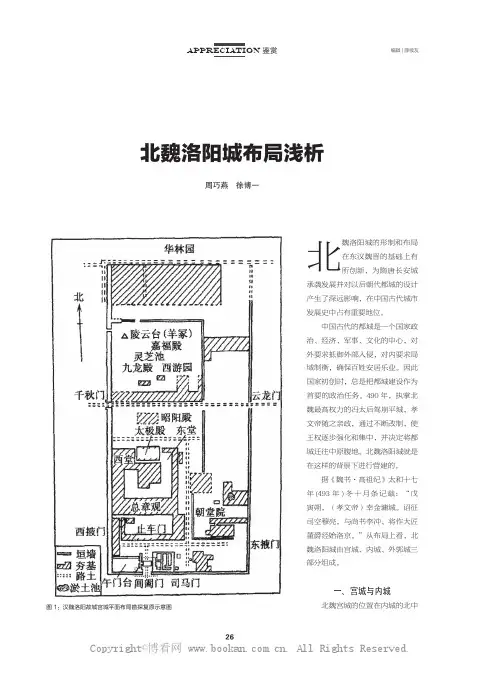

AppreciatION 鉴赏北魏洛阳城的形制和布局在东汉魏晋的基础上有所创新,为隋唐长安城承袭发展并对以后朝代都城的设计产生了深远影响,在中国古代城市发展史中占有重要地位。

中国古代的都城是一个国家政治、经济、军事、文化的中心,对外要求抵御外部入侵,对内要求局域制衡,确保百姓安居乐业。

因此国家初创时,总是把都城建设作为首要的政治任务。

490年,执掌北魏最高权力的冯太后驾崩平城,孝文帝随之亲政,通过不断改制,使王权逐步强化和集中,并决定将都城迁往中原腹地。

北魏洛阳城就是在这样的背景下进行营建的。

据《魏书·高祖纪》太和十七年(493年)冬十月条记载:“戊寅朔,(孝文帝)幸金墉城。

诏征司空穆亮,与尚书李冲、将作大匠董爵经始洛京。

”从布局上看,北魏洛阳城由宫城、内城、外郭城三部分组成。

一、宫城与内城北魏宫城的位置在内城的北中北魏洛阳城布局浅析周巧燕 徐博一图1:汉魏洛阳故城宫城平面布局勘探复原示意图编辑|薛续友AppreciatION 鉴赏部而稍偏西,是在曹魏西晋北宫的基础上兴建的。

它的平面呈规整的长方形,四面筑围墙,南北长1398米,东西宽660米,面积约1平方公里,占洛阳内城总面积的十分之一(图1)。

整个宫城区,地势较周围稍稍隆起,地面虽无宫墙遗迹,但地下大部分墙基仍然保留。

据勘探,宫城南墙宽8~11米,西墙宽13~20米。

宫城东墙,已探出长度为1284米、墙宽4~8米。

北墙目前尚未见到墙垣遗迹。

在宫墙设置有四门,南墙和东墙各一,西墙有两门。

其中,南墙的阊阖门为宫城正门,在距西南城角约180米处。

2001~2002年,阊阖门遗址被全面发掘,使其历史面貌得到重新展现。

1.阊阖门从平面布局上看,阊阖门是带有双阙的都城宫城正门。

双阙皆为曲尺形子母阙。

城门后置,使得双阙与宫墙相连。

城门下有夯土基座,面阔方向,除门道一间略宽为6米外,其余皆为5.7米。

进深方向,南、北间的进深为5.7米,中间两间则较窄,进深皆为3.5米,而且中柱比檐柱和金柱的柱坑既大又深,在结构上起着主体的承重作用。

北魏洛阳——城郭严谨

洛阳是我国七大古都之一,由于地理位置适中,在经济上、军事上都有重要

地位,因此多朝均建都于此。

洛阳成为全国或北方

的政治中心达300年之久。

北魏洛阳是在西晋洛阳的废墟上重建的。

建设

工程参照西晋洛阳都城宫室遗迹,营造1年余,规

模初具。

7年后,才于京城四面筑居民里坊及外郭。

城市的总体布局,宫城位于京城偏北,京城居

于外郭的中轴线上。

官署、太庙和永宁寺9层木塔,都在宫城前御道两侧。

城南还设有灵台、名堂和太学。

市场集中在城东的洛阳小市和城西的洛阳大市两处,外国商人则集中在南郭门外四通市。

据《洛阳伽蓝记》记载,北魏洛阳居民有10万9000余户,加上皇室、军队、佛寺等,人口当在六七十万以上。

城郭之间采用里坊制,里坊的规模是1里300步见方,每里开4

座门,每门有里正二人,吏4人,门士8人,管理里中住户,可见当时对居民控制是很严的。

北魏洛阳城内树木也是很多的,登高而望,可以看到“宫厥壮丽,列树成行”。

古水所经,两岸亦多植柳树。

邺城╱曹魏、西晋、北魏洛阳城各种平面图曹魏邺城邺城(1)邺北城①考古发现邺北城东西2400米,南北1700米,城墙用夯土筑成。

城址内东西向建春门-金明门大道,为全城横轴线。

第一,该道南面有南北大道三条,其中中阳门大道是邺北城的南北中轴线;第二,该道之北发现南北大道两条。

铜雀台和金虎台是邺北城遗址中仅存于今地面之上的建筑基址遗迹。

②城市布局邺北城以建春门-金明门大道为界线,将全城划分为南北两区。

北区:第一,中部为宫殿区及中央衙署区;第二,西面是王家园林区及具有军事堡垒和宴饮游乐双重性质的“三台”区;第三,东面是高级贵族居住的“戚里”。

南区:一般衙署和城市居民生活区。

③街道系统邺北城建春门-金明门大道与中阳门大道相交,构成“T”字形城市主干道系统。

标志着中国都城发展史上的新阶段。

(2)邺南城①城池邺南城考古已发现东、南、西三面城墙,其北墙则延用邺北城南墙;东、南、西三面城墙外侧筑有马面,并有护城河,以增强城池防御。

②城门、道路南墙中门“朱明门”形制对后世各朝都城宫城设计有深远影响;南北向道路中居中的朱明门是邺南城南北中轴线,路幅最宽,礼制地位最高。

③城市布局宫城区建筑空间并不是完全的中轴对称布局;集北魏洛阳城和邺北城之大成,是隋大兴城、唐长安城规划的直接渊源。

洛阳城曹魏、西晋、北魏沿用东汉故称汉魏洛阳城(2)洛阳城①大城城垣:平面呈不规则的南北长方形;城垣均系版筑夯土墙,大城周长约合14公里;在大城城垣之外发现了顺城而建的护城河遗迹。

②城门和道路:文献记载汉魏洛阳城前后共建过13座城门,现已发现10座;城内街道共发现东西横道和南北纵道各4条。

③宫城及其宫殿宫城位于大城中北部略偏西处,平面呈南北稍长矩形,占大城总面积1/10左右。

正门阊阖门:第一,发现城门台基、门前左右双阙阙台与阙间广场、城门东西两侧院落遗迹等。

第二,北对正殿太极殿、南对铜驼街和大城正门宣阳门,位置显要。

第三,证明魏晋已实行单一宫城制;门阙形制:为秦汉门阙研究提供演进资料,也为北齐邺南城正门朱明门前双阙找到直接源头。

描述北魏洛阳城北魏洛阳城,位于今天的河南省洛阳市,是北魏时期的首都城市洛阳的核心建筑。

洛阳城作为北魏政治、经济和文化中心,具有重要的历史和文化价值。

洛阳城建于北魏孝文帝元宏年间,是北魏王朝最重要的城池之一。

城墙高大坚固,周长达到了近20公里。

城墙采用了砖石结构,外墙平整光滑,城门上方设有高耸的城楼,守城士兵可以从城楼观察城外的情况,以便及时应对敌人的进攻。

城墙四周设有护城河,形成了坚固的城防体系。

洛阳城内的街道规划整齐,主次干道纵横交错,形成了网格状的街道格局。

重要的街道两侧建有商铺,各种商品琳琅满目,吸引了来自各地的商人和游客。

城内还设有官府、官署、学堂、寺庙等建筑,构成了繁华热闹的市区。

城内居民众多,人口密集,生活气息浓厚。

洛阳城内有许多重要的建筑物,其中最著名的就是洛阳宫。

洛阳宫是北魏皇宫,规模宏大,建筑雄伟壮观。

宫殿建筑群坐落在宽阔的广场上,宫殿主体建筑高大宏伟,殿宇间错落有致,气势磅礴。

宫殿内设有大殿、宴会厅、寝宫等,供皇帝居住和举行各种重要活动。

洛阳宫作为北魏政权的象征,具有重要的政治意义。

除了洛阳宫,洛阳城内还有许多著名的寺庙,如白马寺、龙门石窟等。

这些寺庙是佛教的重要场所,吸引了大量的信徒前来朝拜。

白马寺是北魏时期最早的佛教寺庙之一,规模宏大,建筑精美。

寺内供奉着佛像和经文,是人们祈求神灵保佑和寻求内心宁静的地方。

龙门石窟则是洛阳城附近的一处石窟群,有各种精美的佛像和壁画,被誉为中国石窟艺术的瑰宝。

洛阳城还是北魏时期文化繁荣的象征。

北魏时期,洛阳成为了文人墨客的聚集地,文化氛围浓厚。

许多文人在洛阳城内写诗作赋,留下了许多优秀的文化作品。

其中最著名的就是鲁迅先生的《洛阳城记》,通过对洛阳城的描写,展现了北魏时期的社会风貌和人文景观。

北魏洛阳城作为北魏王朝的首都城市,具有重要的历史和文化价值。

它的建筑规模宏大,城内的街道和建筑布局整齐有序,各种建筑物层次分明,展现了北魏时期的繁华和辉煌。

北魏洛阳城建造者——《穆亮墓志》识读《穆亮墓志》局部1925年,洛阳城东北西山岭头村西南出土北魏《穆亮墓志》,现藏西安碑林博物馆。

《鸳鸯七志斋藏石》《洛阳出土北魏墓志选编》等书均有著录。

1 家族显赫地位稳道武帝拓跋珪建立大魏之前,受尽磨难,部落内部动荡不安,作乱者时常有之。

穆亮的高祖穆崇就是因为在平定刘显叛乱中,对拓跋珪忠诚而获得信任,从此跟随拓跋珪统一部落,平定天下,后升任太尉、侍中,迁封宜都公,奠定了穆氏家族百年基业。

自穆崇开始,一百多年间穆氏家族宠贵异常。

《魏书·穆崇传》中,除其本人外,附传中有传记或简传者就多达53人,几乎像一部穆氏家谱。

封王、封开国公者多人,为大将军者多人,官至刺史、州牧者更多,为侍中、太尉者又多位。

穆崇之后的五代人中,有记载娶公主为妻者至少有12人,还有1人早卒后与公主冥婚。

穆氏女子嫁入皇室者也很多,不再赘述。

穆氏家族与北魏皇室频繁联姻,足以说明其家族地位之显赫,也可以想象两姓之间错综复杂的关系。

2 宣道扬化卅余载《穆亮墓志》对其本人事迹所记极简,仅说“公弱冠登朝,爰暨知命,内赞百揆(kuí),外抚方服,宣道扬化卅余载”,甚至连他的字号、享龄都没有,更大的篇幅用来叙述他的四世祖上。

据《魏书》记载,穆亮,字幼辅,早年有风度。

显祖时,他出仕为侍御中散,曾封赵郡王,加授侍中、征南大将军,后改封为长乐王。

孝文帝初年,他授任为使持节、秦州刺史,到任不足一年,声名大振。

他崇尚宽厚简约,赈济贫穷之人,所以离任后为百姓所思念。

当时,中国大地处于南北分裂,双方为争夺地盘,战事不断。

一次,南齐武帝萧赜(zé)派大将陈显达攻打属于北魏的醴(lǐ)阳,孝文帝任命穆亮为使持节、征南大将军、都督怀洛南北豫徐兖六州诸军事,前往讨伐。

他率军苦战,终于取得胜利,凯旋后,升任司空,参与制定法律条令。

后来他依例降爵位为公。

不久穆亮兼任太子太傅。

他怜惜百姓,不主张轻易动用民力,在孝文帝欲修建太极殿时,穆亮极力进谏阻止。

北魏洛阳城

北魏时代在洛阳建设都城为北魏洛阳城,后期的人们,本来是不熟悉的。

但在城内有一座永宁寺,而且在永宁寺中,当时建设一座高大的木塔—洛阳永宁寺塔。

这个木塔在历史建塔是最高的一座,塔的构造用材全部是用木材建造的,平面方形,设计得井井有序,这是我国唯一的高大的木塔,凡是宗教文化界,大家都知道。

北魏洛阳城在今之洛阳市之东十五里之处,北倚邹山,面临洛水,北魏在这里建都,规模庞大,北魏都城原在平城(今日之大同),到孝文帝拓跋宏之时,正值太和十七年(494)从平城迁到洛阳。

当时,建设洛阳城,分内外二城。

内城即是皇城在外城的中心,内城平面采取矩形,东西660里,南北1398里,外城亦为南北长的矩形,南北长度相当于三个皇城的长度,外城东西宽度3144米,南北长有四千米,南城墙平直,北城墙也很平直,西城墙也平直,唯有东城墙从中心到中阳门这一段向东突出,成为折角城。

外城正南门曰宣阳门,西边一门名曰津阳门,东边二门一曰平昌门,二曰开阳门。

北城墙开二门,一曰大夏门,二曰广莫门,东城墙开三门,从南往北,一曰青阳门,二曰东阳门,三曰建春门,西城墙开四门:从南往北,一曰西明门,二曰西阳门,三曰间阁门,四曰承明门,城西北角北突出建一座小城名曰金庸城,建设金庸城的目的,主要是军事应用,同时在其中存放粮食。

城里建筑也很多,楼阁飞檐,也是非常华丽的。

全城的四面都有护城河围绕,此外从城外引水进入宫城,从东阳门进入拐入宫城南门,分为二流,另一流从宫中穿过,

又蓄水为九莲池,再出城与护城河会流。

城内的道路,从南门外的四通市,洛水上的永桥直达宣阳门,进入城中,又直达宫城的正南门,是谓主街,也是天街即是铜驼街。

从西明门到青阳门之间有路直达,除此而外,东西南北各城门的大道,都不直通。

这仍然是为了军事防卫故意这样设计的。

城内街坊大小共计320坊,每坊见方,四面道路,并有坊墙,四周四个坊门,这是统治者的控制,恐怕大众造反。

在南城内通过司州,将军府,两组建筑直达宫门。

在宫门前的左侧建有:右卫府、太尉府,将作曹、九级府、太社……右侧则为左卫府、司徒府、国子学堂、宗正寺、太庙……宫城正为华林园其中有景阳山、天渊池、苗次堂……外城东北角有翟泉,城外西明门之外为白马寺。

关于佛寺在洛阳城内有:

城内:永宁寺、建中寺、长秋、寺遥光寺、景乐寺、照仪尼寺、胡统寺、修梵寺、景林寺

城东:明悬民寺、龙华寺、缨路寺、宗圣寺、崇真寺、魏昌尼寺、石桥南景兴尼寺、灵应寺庄严寺、奉太君寺、正始寺、平等寺、景宁寺

城南:景明寺、大统寺、报德寺、龙华寺、宣阳归正寺、菩提寺崇虚寺、高阳王寺

城西:冲觉寺、宣忠寺、王兴御寺、白马寺、宝光寺法华寺、追光寺、融觉寺、大觉寺永明寺

城北:禅虚寺、凝圆木闻义寺、冯马寺齐献王寺、长秋寺、闲尼

寺、栖禅寺、篙阳寺、道场寺中顶寺、石窟寺、灵严寺、面马寺、照乐寺

在南门外即宣阳门之外还有辟雍、明宫、灵台等等建筑。

关于北魏时代洛阳城只有文献记述,讲出现状。

但是考古部门,至今尚未发掘,不知当年的具体状况。