从《洛阳伽蓝记》看北魏洛阳城里坊布局特征.doc

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:15

钱国祥:北魏洛阳内城的空间格局复原研究—北魏洛阳城遗址复原研究之一摘要:北魏是中国历史上第一个由北方游牧民族入主中原创立的王朝。

北魏迁都洛阳以后创建的都城,不仅继承了前代中原王朝以太极殿为核心的宫城居中的都城制度,而且也结合十六国南北朝时期多民族与多元文化融合的特点,在都城外围修建了规模空前的外郭城和众多里坊,其三重城圈的都城形制对中国古代后续王朝的都城形制具有非常重要的影响。

本文结合该城址近六十年的考古工作和文献资料,对北魏洛阳都城内城的墙垣、城门、街道格局和重要建筑分布进行了复原研究。

北魏是中国历史上第一个由北方游牧民族入主中原创立的王朝。

其虽然是南北朝分裂时期统治北方的一个割据政权,但迁都洛阳以后建造的都城和被迫南迁的南朝建康都城一样,核心格局完全继承了中原前朝的都城模式和制度,而且还结合当时多民族与多元文化相互交融的特点,创建了一座规模空前、拥有三重城郭、设置大量坊市的新型商业化都城,对中国古代后续王朝的都城形制具有非常重要的影响。

对北魏洛阳都城形制布局的研究,最早学者们主要是根据历史文献进行考证。

随着20世纪60年代以来考古勘察的持续开展,为该城址的相关研究提供了重要基础资料。

为此,笔者认为有必要结合相关史料,对北魏内城的规模形制、空间格局和重要建筑的分布做进一步的位置推定与复原研究。

一、北魏洛阳内城墙垣的规模与形制北魏内城即汉晋时期的洛阳大城,据文献记载古人俗称其为“九六城”。

如《续汉书·郡国志》引《帝王世纪》曰:“城东西六里十一步,南北九里一百步。

”又引晋《元康地道记》曰:“城内南北九里七十步,东西六里十步,为地三百顷一十二亩有三十六步。

”经过多年的考察与实测,基本确定了该城圈的始建与沿用时代、规模形制和城内基本格局。

(图一)现地面上仍断断续续残存有北魏内城东、北、西三面夯土墙垣,南垣则被改道南护城河的洛河所冲毁,整个城址平面略呈北墙不甚规则的南北长方形。

北垣东段、东垣和西垣南段保存较好,现地面上最高仍残存5~8米。

从《洛阳伽蓝记》看北魏洛阳城里坊布局特征摘要:北魏洛阳城里坊布局具有鲜明的时代特征。

整体上在内城和郭城沿御道规整化布局里坊区,并呈现出以类相从、坊市趋于融合、里寺相互掺杂以及权贵富贾竞相豪侈等特征。

北魏洛阳城里坊布局与北魏社会发展密切相关,折射出北魏历史兴衰,促进了北魏时期城市转型,为隋唐时期城市发展奠定了基础。

关键词:北魏;洛阳城;里坊布局;特征中图分类号:K235 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2013)01-0028-04洛阳作为北魏全盛时期的重要都城,自北魏迁都伊始即进行了大规模的营建,有计划地在内城和郭城开辟出大面积的里坊区。

据杨?之《洛阳伽蓝记》(以下简称《伽蓝记》)载:“京师东西二十里,南北十五里,户十万九千馀。

庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。

”洛阳城中约十万九千余户的人口主要居住在里坊区中。

魏晋南北朝时期是我国古代城市由中古社会到近古社会的重要转型期,北魏洛阳城里坊布局亦具有典型特征,在都城发展史上具有承上启下的重要意义,本文拟对此加以探索研究。

一、里坊布局的整体特征从整体布局看,北魏洛阳城的里坊主要分布在内城和郭城,内城主要分布在宫城以南,郭城主要分布在城西、城东,由于地形限制,城南、城北分布较少,呈现出沿御道分布、规整化布局的特点。

北魏洛阳城是在汉晋旧城的基址上重新营建的,既承袭了汉晋旧城建制的传统又有所革新:改变了以往都城宫城、内城的二重格局,将整个郭城开辟出来,并在内城和郭城建筑了里坊区以安置随迁人口,呈现出规整化布局的特征。

据《魏书》卷18《广阳王嘉传》载:“嘉表请于京四面,筑坊三百二十,各周一千二百步,乞发三正复丁,以充兹役,虽有暂劳,奸盗永止。

诏从之。

”此举虽是为了防备奸盗,但也是“我国古代城市建设史上第一次有计划地把居民的‘里’整个建成,做出整齐的布局,规定了统一的规格。

”这在中国古代城市发展史上具有开创意义。

北京高三高中历史高考模拟班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.下列关于西周分封制的表述,正确的是A.周王室与地方的矛盾得以解决B.受封诸侯以宗法制传承下去C.受封者与周天子必有血缘关系D.各诸侯国上缴赋税给周天子2.“农夫早出暮入,耕稼树艺,多聚菽粟,此其分事也。

……此其分事也。

”这是对中国古代小农经济特征的描述。

若对材料中省略的内容进行补充,下列选项最恰当的是A.“凡农之道,厚(气候)之为宝”B.“春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵”C.“妇人夙兴夜寐,纺绩(线)积纴(丝缕)”D.“东北半城皆居机户,郡城之东皆习机业”3.中国古代一位思想家主张:穿衣吃饭就是“人伦物理”,人不能脱离基本的物质生活去空谈仁义道德。

他是A.李贽B.黄宗羲C.王夫之D.顾炎武4.下列各项史实与结论之间逻辑关系正确的是5.19世纪60、70年代中国社会发生的重大变化是①民族资本主义经济产生②出现中国人自己创办的报刊③清政府与列强开始联合④清政府实行“预备立宪”A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④6.下图是北洋政府时期,农商部按照当时颁布的《商标法》办理注册的第一号商标“老兵船”。

此举措反映了北洋政府①对国货品牌发展的关注②对发展海军事业的重视③用法律手段来保护企业④鼓励实业在中国的发展A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④7.下列有关20世纪30年代中国的社会现象,体现出社会进步的是A.“马车专门为游览观光而发”B.“坐电车男女可以杂坐,不以为嫌”C.“人力车夫讨厌马车”D.“对超越洋人马车的华人马车,按违章处理”8.下图是一次战役的形势图,下列对其所反映的历史事件描述正确的是A.国民革命运动中北伐军的胜利进军B.人民解放军粉碎国民党重点进攻C.刘邓大军强渡黄河千里跃进大别山D.战略决战中的淮海战役全面展开9.腾讯历史频道曾推出《转型中国1840—1956》系列原创策划。

《洛阳伽蓝记》的园林研究《洛阳伽蓝记》是唐代文学家陈维崧的作品之一,也是中国古代园林研究的重要参考之一、这本书以洛阳的佛寺为基础,系统地介绍了当时著名的伽蓝园林的设计和构造。

通过对《洛阳伽蓝记》的园林研究,我们可以了解唐代园林的特点和设计理念,为今天的园林设计提供借鉴与启示。

《洛阳伽蓝记》的园林研究有助于我们了解唐代园林的特点和设计思想。

首先,在布局方面,《洛阳伽蓝记》中描述的园林通常呈现出封闭、层次分明的形式。

园林一般被围墙围绕,内部分为多个院落,每个院落之间通过门户相连。

这种布局形式在许多古代园林中也有体现,象征着园林空间的层次感和秩序感。

此外,在园林的建筑风格方面,《洛阳伽蓝记》中也反映了当时的建筑风尚和工艺技术。

园林中的殿堂、亭台、廊道等建筑多采用木结构,建筑形式丰富多样,线条流畅,雕刻精美,体现了中国古代建筑的独特魅力。

此外,书中还特别提到了园林中的石雕艺术,许多园林都有石雕的装饰,形象生动,富有艺术感。

通过对《洛阳伽蓝记》的园林研究,我们可以深入了解唐代园林的特点和风格,并且为现代的园林设计提供了借鉴与启示。

我们可以从唐代园林的布局和景观设计中学习,将自然与人工结合,突出园林的层次感和意境美。

同时,我们还可以从唐代园林的建筑风格和工艺技术中汲取灵感,将古代的建筑元素融入到现代园林设计中,创造出独特而具有文化底蕴的园林空间。

总之,《洛阳伽蓝记》的园林研究对于我们了解唐代园林的特点和设计理念具有重要意义。

通过这本书,我们可以领略到唐代园林的美丽和独特之处,同时也可以从中汲取灵感,将古代的园林元素融入到现代的园林设计中,创造出更具有个性和魅力的园林空间。

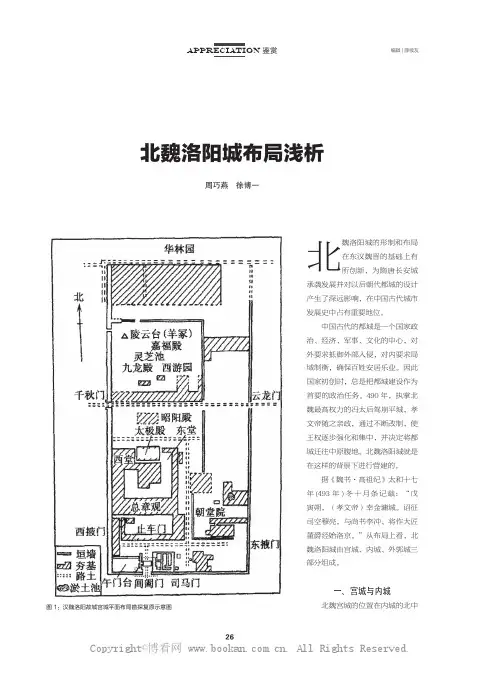

AppreciatION 鉴赏北魏洛阳城的形制和布局在东汉魏晋的基础上有所创新,为隋唐长安城承袭发展并对以后朝代都城的设计产生了深远影响,在中国古代城市发展史中占有重要地位。

中国古代的都城是一个国家政治、经济、军事、文化的中心,对外要求抵御外部入侵,对内要求局域制衡,确保百姓安居乐业。

因此国家初创时,总是把都城建设作为首要的政治任务。

490年,执掌北魏最高权力的冯太后驾崩平城,孝文帝随之亲政,通过不断改制,使王权逐步强化和集中,并决定将都城迁往中原腹地。

北魏洛阳城就是在这样的背景下进行营建的。

据《魏书·高祖纪》太和十七年(493年)冬十月条记载:“戊寅朔,(孝文帝)幸金墉城。

诏征司空穆亮,与尚书李冲、将作大匠董爵经始洛京。

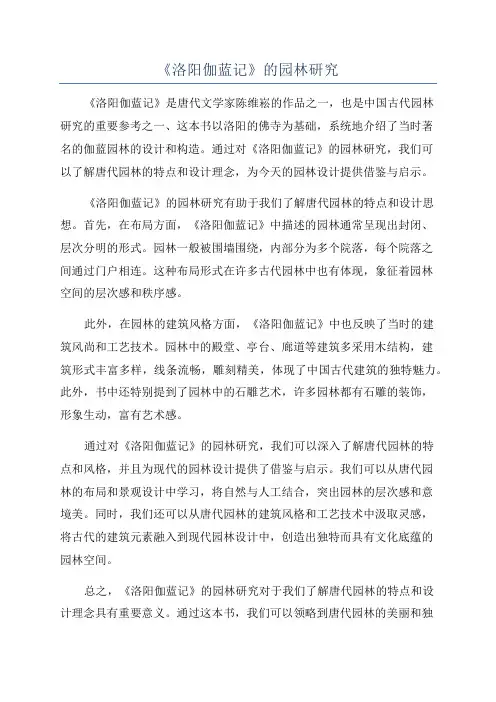

”从布局上看,北魏洛阳城由宫城、内城、外郭城三部分组成。

一、宫城与内城北魏宫城的位置在内城的北中北魏洛阳城布局浅析周巧燕 徐博一图1:汉魏洛阳故城宫城平面布局勘探复原示意图编辑|薛续友AppreciatION 鉴赏部而稍偏西,是在曹魏西晋北宫的基础上兴建的。

它的平面呈规整的长方形,四面筑围墙,南北长1398米,东西宽660米,面积约1平方公里,占洛阳内城总面积的十分之一(图1)。

整个宫城区,地势较周围稍稍隆起,地面虽无宫墙遗迹,但地下大部分墙基仍然保留。

据勘探,宫城南墙宽8~11米,西墙宽13~20米。

宫城东墙,已探出长度为1284米、墙宽4~8米。

北墙目前尚未见到墙垣遗迹。

在宫墙设置有四门,南墙和东墙各一,西墙有两门。

其中,南墙的阊阖门为宫城正门,在距西南城角约180米处。

2001~2002年,阊阖门遗址被全面发掘,使其历史面貌得到重新展现。

1.阊阖门从平面布局上看,阊阖门是带有双阙的都城宫城正门。

双阙皆为曲尺形子母阙。

城门后置,使得双阙与宫墙相连。

城门下有夯土基座,面阔方向,除门道一间略宽为6米外,其余皆为5.7米。

进深方向,南、北间的进深为5.7米,中间两间则较窄,进深皆为3.5米,而且中柱比檐柱和金柱的柱坑既大又深,在结构上起着主体的承重作用。

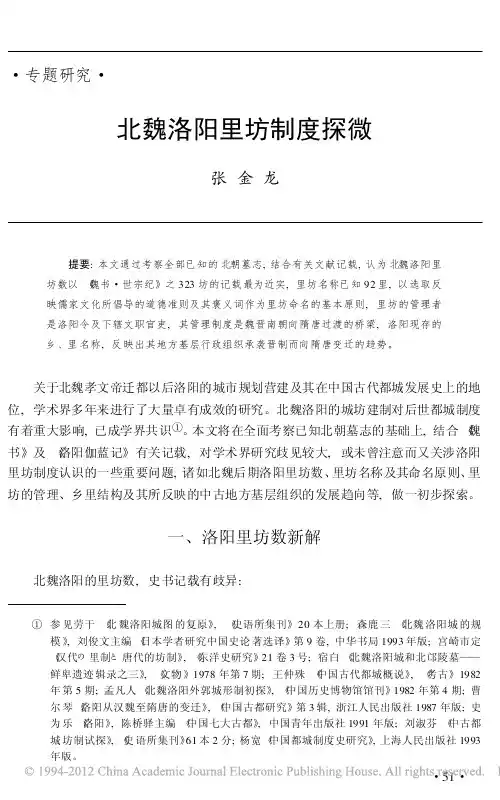

·专题研究·北魏洛阳里坊制度探微张金龙提要:本文通过考察全部已知的北朝墓志,结合有关文献记载,认为北魏洛阳里坊数以《魏书·世宗纪》之323坊的记载最为近实,里坊名称已知92里,以选取反映儒家文化所倡导的道德准则及其褒义词作为里坊命名的基本原则,里坊的管理者是洛阳令及下辖文职官吏,其管理制度是魏晋南朝向隋唐过渡的桥梁,洛阳现存的乡、里名称,反映出其地方基层行政组织承袭晋制而向隋唐变迁的趋势。

关于北魏孝文帝迁都以后洛阳的城市规划营建及其在中国古代都城发展史上的地位,学术界多年来进行了大量卓有成效的研究。

北魏洛阳的城坊建制对后世都城制度有着重大影响,已成学界共识¹。

本文将在全面考察已知北朝墓志的基础上,结合《魏书》及《洛阳伽蓝记》有关记载,对学术界研究歧见较大,或未曾注意而又关涉洛阳里坊制度认识的一些重要问题,诸如北魏后期洛阳里坊数、里坊名称及其命名原则、里坊的管理、乡里结构及其所反映的中古地方基层组织的发展趋向等,做一初步探索。

一、洛阳里坊数新解北魏洛阳的里坊数,史书记载有歧异:¹参见劳干《北魏洛阳城图的复原》,《史语所集刊》20本上册;森鹿三《北魏洛阳城的规模》,刘俊文主编《日本学者研究中国史论著选译》第9卷,中华书局1993年版;宫崎市定《汉代N里制H唐代的坊制》,《东洋史研究》21卷3号;宿白《北魏洛阳城和北邙陵墓——鲜卑遗迹辑录之三》,《文物》1978年第7期;王仲殊《中国古代都城概说》,《考古》1982年第5期;孟凡人《北魏洛阳外郭城形制初探》,《中国历史博物馆馆刊》1982年第4期;曹尔琴《洛阳从汉魏至隋唐的变迁》,《中国古都研究》第3辑,浙江人民出版社1987年版;史为乐《洛阳》,陈桥驿主编《中国七大古都》,中国青年出版社1991年版;刘淑芬《中古都城坊制试探》,《史语所集刊》61本2分;杨宽《中国都城制度史研究》,上海人民出版社1993年版。

1.《洛阳伽蓝记》具有强烈的文学性,还有优美的文笔和较高的文学价值。

2.《洛阳伽蓝记》虽是一本记录洛阳佛教寺庙的历史地理名著,但是其具有鲜明的思想性和强烈的人文关怀,我们在研读它的时候,可以从中了解和感知到许多北魏时代的人物群像、社会风貌、政治图景、宗教习俗等,因此具有极高的文化价值和历史价值。

3.《洛阳伽蓝记》展现了我国北魏时期的社会风貌。

展现了我国北魏时期的人物形象,其中不乏北魏庶民和妇女形象。

从《洛阳伽蓝记》中还可以看到北魏当时的寺院布局及园林景观。

4.从《洛阳伽蓝记》中,有研究者总结出文中所提及的树木就包括栝树、柏树、松树、柽树、椿树、枳树等,具有一定的史料研究价值。

图片5.永宁寺诏中书舍人常景为寺碑文。

景字永昌,河内人也。

敏学博通,知名海内。

太和十九年为高祖所器,拔为律博士,刑法疑狱,多访于景。

正始初,诏刊律令,永作通式。

敕景共治书侍御史高僧裕、羽林监王元龟、尚书郎祖莹、员外散骑侍郎李琰之等撰集其事。

又诏太师彭城王勰、青州刺史刘芳,入预其议。

景讨正科条,商榷古今,甚有伦序,见行于世,今律二十篇是也。

又共芳造洛阳宫殿门阁之名,经途里邑之号。

出除长安令,时人比之潘岳。

其后历位中书舍人、黄门侍郎、秘书监、幽州刺史、仪同三司。

学徒以为荣焉。

景入参近侍,出为侯牧,屋室贫俭,事等农家;唯有经史,盈车满架。

所著文集数百余篇,给事中封暐伯作序行于世。

图片【译文】胡太后下诏命令中书舍人常景作寺庙碑文。

常景字永昌,河内人。

勤勉好学,通晓各种知识,海内知名。

太和十九年,为高祖所看重,选拔做律学博士,刑法和狱案有疑问,往往询问常景。

世宗正始初年,下诏刊定律令,永远作为通用的法式。

先是命令常景同治书侍御史高僧裕、羽林监王元龟、尚书郎祖莹、员外散骑侍郎李琰之等编著为书。

又诏令太师彭城王元勰、青州刺史刘芳参与讨论。

常景讨正条理,斟酌以往的旧律和当前的实情,很有次序,通行于世,这就是现在的法律二十篇。

又同刘芳起洛阳宫殿门阁的名,经过的路和里邑的号。

艺术生活A RT&L I FE从《洛阳伽蓝记》看北魏时期佛寺园林造园思想及生产活动322020年第3期(总第215期)N0.3 2020S e ria l N0.215从《洛阳伽蓝记》看北魏时期佛寺园林造园思想及生产活动陈娟(安徽艺术学院美术设计系,安徽合肥230000)摘要:魏晋时期佛教兴起,文化与宗教交融渗透,佛寺的兴建孕育了佛寺园林这一新的类型诞生,促进我国造园 艺术朝着多元化的发展与繁荣。

该时期佛寺园林造园艺术兼容儒、释、道、玄等美学思想,造园手法精彩各异,类型丰富多样。

通过对《洛阳伽蓝记》中记载的佛寺园林的造园特征、思想及生产活动进行归纳和总结,指出佛 寺园林从内部造园逐渐走向外围园林化环境发展,从浓郁的神异色彩转化到自然色彩,在追求园林艺术精神与自 然精神的同时兼顾居民的公共活动性及生产性。

该研究为我国古代环境审美提供了一个重要参照对象,也为从古 至今的造园活动提供了有益参考。

关键词:《洛阳伽蓝记》;北魏佛寺园林;造园特征中图分类号:J502文献标识码:A文章编号:1003-9481 (2020) 03-0032-06引言《洛阳伽蓝记》是一部集历史、地理、佛教、文学于一身的名著,又称《伽蓝记》,为北魏人杨 炫之所撰,成书于东魏孝静帝时。

北魏时期,曰益 加剧的社会矛盾和民族矛盾孕育着各种宗教的盛行,宗教建筑的大量出现,围绕宗教建筑而相应出 现的佛寺园林应运而生。

从洛阳寺院发展记载中可 知,西晋永嘉末年只有42处,到北魏末年增加至 1367处。

北魏的洛阳既是帝王之都又是佛教中心,双重繁荣与兴盛催使佛寺园林迅速发展,洛阳有“佛 寺园林满洛城”之称。

此外,北魏的僧尼具有免除 役税的特权,生活比较有保障,在繁重的赋税徭役 面前,许多穷困的人甘愿以宅为寺,出家为僧[1127。

任城王澄在奏文中曾经写到:“自迁都已来,年逾 二纪,寺夺民居,三分且一。

”[2]1773这些因素为佛 寺园林造园活动的兴起和繁荣创造了必要的条件。

北魏洛阳城北魏洛阳城是人类建筑史上的无比杰作。

也是人类历史上最大的都城(至公元1800年前后)。

北魏洛阳城的面积达100平方公里。

而后世的隋唐长安城,为84平方公里;隋唐洛阳城为45平方公里;北宋汴京城为56平方公里(而北京、南京、苏杭等城市,更是不值一晒)。

而同时期欧洲罗马帝国极盛时代的首都罗马和东罗马帝国的首都君士坦丁堡的总面也仅为北魏洛阳城的26.4%,中古的伦敦也只有洛阳城面积的14.4%。

其它欧洲城市(如巴黎)规模更远远比不上洛阳。

相对于洛阳,这些欧洲城市只能算是村庄了。

北魏洛阳城分为五大区域组成。

即:内郭大城、宫城、金镛城、外郭大城、四夷区。

下面简单介绍一二:(一)内郭大城(也称“内郭城”或“大城”)根据考古发掘,北魏重建的洛阳城,其宫城和内郭大城是在汉魏晋基础上所建。

内郭大城除南部城垣被洛河冲毁已无迹可寻外,东北西以及金墉城城垣,至今断续依存,巍然屹立,内郭城西垣残长约4290米,北垣全长约3700米,东垣残长约3895米,东垣南端距西垣南端缺口约2460米。

整个城围约14公里,合西晋的33里。

与晋《元康地道记》记载“城内南北九里七十步,东西六里十步,为地三百顷一十二亩又三十步”和《续汉书.郡国志》中记载的“城东西六里十一步,南北九里一百步”基本吻合。

其城垣基址宽度,北垣约25--30米,东垣约14米,西垣约20米。

根据古代城垣基址宽度约等于高度的说法,城墙高在14--30米左右。

据北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》记载:城东面三门,由北至南分别为建春、东阳、青阳门;南面四门,由东至西,分别为开阳、平昌、宣阳、津阳门;西面有四门,由南至北,分别为西明、西阳、阊阖、承明门;北面两门,西为大夏门,东为广莫门。

在这十三个门中,承明门为北魏新开,以便出入宫城西北面的金墉城。

另外,在设计时很注意东城与西城的交通便利,东城的建春门与西城的阊阖门、东城的东阳门与西城的西阳门、东城的青阳门与西城的西明门对应直通。

3由《洛阳伽蓝记》谈北魏寺庙布局特点陈昊雯(武汉大学湖北武汉430072)摘 要:《洛阳伽蓝记》详尽记述了北魏迁都洛阳的四十年中佛寺的兴衰,本文通过对该书的梳理,结合北魏洛阳永宁寺、大同方山北魏思远佛寺、赵彭城东魏北齐佛寺的考古材料,试对北朝佛寺的布局特点进行一些讨论。

关键词:《洛阳伽蓝记》;北魏;寺庙布局中图分类号:B947文献标识码:A 文章编号:1000-9795(2010)04-0304-03佛教自东汉传入我国后不断发展,到北朝时已十分兴盛了。

在北魏统治时期,由于其特殊的政治环境以及统治阶级的大力推崇,佛教的传播、推广尤甚,大批的佛教建筑得以修建,洛阳作为北魏都城,更具有代表性。

《洛阳伽蓝记》所描写的就是北魏都洛时期洛阳城内的佛寺状况。

北魏虽有太武帝灭佛在前,但在高宗成文帝时便下《修复佛法诏》:“今制诸州郡县,于众居之所,各听建佛图一区,任其财用,不制会限”。

待到孝文帝迁都洛阳,北魏鲜卑民族算已完成了全盘接受汉化的过程,而以中国正统自居了,而此时北魏,尤其是其上层贵族崇佛之风更甚。

孝文帝拓跋宏“每与名德沙门,谈论往复”;宣武帝元恪“笃好佛理,每年常从禁中亲讲经论,广集名僧,表明义旨,沙门条录为内起居焉”;“上既崇之,下弥企尚”,在北魏都洛的四十年里,洛阳的佛寺由西晋末年的四十二所,迅速增加到了一千多所,“王侯贵臣,弃象马如脱屣,庶士豪家,舍资财若遗”。

于是招提栉比,宝塔骈罗;争为天上之姿,竞摹山中之影。

金刹与灵台比高,广殿共阿房等壮。

”《洛阳伽蓝记》一般认为是北魏杨之所著,以北魏都洛四十年间洛阳佛寺的变迁为主线,但同时记录了这一时期的政治、经济、军事、风俗、掌故、传闻、中外交流等方方面面,其史料价值值得重视。

一、北魏洛阳佛寺的建造来源北魏洛阳佛寺众多,不同的建造来源也造成了其不同的特点,具体而言,可分为以下三大类:(一)皇家所立佛寺最重要的当属永宁寺,“熙平元年胡太后所立也”,可以算作是北魏都洛时期的国寺了。

北魏宫城

北魏统一中国北方,所建宫殿在魏晋洛阳宫基础上又吸收了东晋、南朝建康宫的特点。

宫城也建有内外三重宫墙,最高政权机构尚书省、中书省、门下省仍在第二重墙内,第三重墙内分为朝、寝两区。

朝区中以主殿太极殿和与之并列的东堂、西堂为中心,殿南有广庭,南对宫城南面正门阊阖门和门外的铜驼街,形成全宫、全城的主轴线。

太极殿与东堂、西堂间有横墙,墙上有门,门内即寝区,在中轴线上建有前后两组宫院。

前一组为式乾殿和显阳殿,后一组为宣光殿和嘉福殿。

四殿前后相重,左右各建一翼殿,都形成和太极殿及东西堂相似的三殿并列布局,并前有殿门,左右有廊庑,围成四个宫殿庭院。

在显阳殿和宣光殿之间有一条横街,称为永巷,将寝区中轴线上的四所宫院分为两组。

永巷东西经东西面宫墙上的三重门可通到宫外。

在中轴线上四座宫院的两侧还有次要轴线,建有若干次要宫院。

北魏宫寝区的布局虽然和魏晋时基本相同,但在性质上已有改变。

式乾、显阳两所宫院已不再像魏晋洛阳宫和东晋建康宫那样用为帝寝、后寝,皇帝常在这里进行公务活动,性质近于东堂、西堂。

如果说寝区为皇帝私宅,这正殿就近似于宅中的前厅,而永巷以北的宣光、嘉福等殿才是居住后妃的寝殿。

这种使用性质上的变化,实是隋唐时期宫殿布局发生新变化的前奏。

北魏洛阳宫城平面示意图

1,尚书省门 2,尚书省 3,南止车门 4,太极殿 5,太极东堂 6,太极西堂 7,式乾殿 8

,

显阳殿 9,徽音殿 10,含章殿 11,宣光殿 12,明光殿 13,晖章殿 14,嘉福殿 15,西省 16,东省

中国网 2004年1月。

浅析北魏时期洛阳的社会风貌作者:张霖来源:《丝绸之路》2012年第24期[摘要]《洛阳伽蓝记》是一部记述北魏洛阳佛教寺院布局及其形制的作品,同时也记载了当时政治、经济、文化、社会等方面的事实。

该书在一定程度上反映了北魏时期的社会风貌。

本文从北魏时期的经济状况、里坊形制、饮食等方面窥视当时的社会风貌。

[关键词]北魏时期;洛阳;《洛阳伽蓝记》;社会风貌[中图分类号]K239.21 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)24-0037-02一、《洛阳伽蓝记》所反映的北魏经济状况一般来说,中国古代都城皆是王朝的政治、军事、文化中心和经济重镇、交通枢纽,这都是其基本职能,而其中以工商业为主的经济活动更是维系都城正常运转的关键环节,北魏洛阳也概莫能外。

据《洛阳伽蓝记》载,当时洛阳城有“户十万九千余”,①若按五口之家的标准计算,那么至少也有五六十万人,这在古代的城市中也算前列了,他们的生产、生活资料肯定有相当部分来自于城市自身的经济能力。

考察北魏时期洛阳的经济状况,首先要看当时的商业状况。

洛阳的商业繁荣在当时的北方城市中是很突出的,《洛阳伽蓝记》在若干章节做了较集中的记述。

魏晋时,“旧洛阳有三市”,②其中一市为位于城东建春门外石桥南的魏朝马市,或又称“中朝牛马市”,这是“当年刑嵇康之所”,③可能是专门的牲口交易场所。

又有一座晋时的金市,位于城西西阳门外御道北一里。

到了北魏时期,市无论从规模还是从数量上都比前朝有进一步发展。

此处仅以杨衒之《洛阳伽蓝记》所记的西城为例予以简要说明。

西城为拓跋氏皇族聚居之地。

《洛阳伽蓝记》卷4“城西”条记云:“自退酤以西,张方沟以东,南临洛水,北达邙山,其间东西二里,南北十五里,并名为寿丘里,皇宗所居也,民间号为王子坊。

”④作为拓跋氏皇室宗亲的居留之地,这里遍布着达官贵人,为满足他们的消费需求,北魏在西城设有占地八个坊里的“大市”,市内“诸工商货殖之民”按行业集聚,形成相对集中的手工业区和商业区。

69撰文/周梦杰,刘亚中《洛阳伽蓝记》是北魏杨衒之撰写的一部记载洛阳城内诸多佛寺兴建状况的重要历史著作,其意义深刻,全面反映了北魏都城洛阳的基本面貌。

文章根据《洛阳伽蓝记》所载的商业里坊名称和方位,推断出北魏洛阳城的市场布局,以及商业特点。

《洛阳伽蓝记》是北魏时期曾于洛阳任过职务的抚军府司马杨衒之在重过洛阳后所撰写的一部集宗教文化、地理知识、建筑风格、文学创作、中西交流于一体的历史和人物故事类笔记,此书作于东魏武定五年(即公元547年)。

其原本已经遗失,我们现在所见到的《洛阳伽蓝记》大都是以宋刻本为祖本,本文则主要以近代周祖谟先生校释的《洛阳伽蓝记》为版本依托。

此书按照城内以及城外的东、西、南、北为序共分为五卷,是以地理著作的面貌出现的。

这本书中以北魏佛教的发展为主要线索,主要目的是详细记述不同地理方位各个佛寺的历史兴建原因、形制规模、轶闻奇事,以此为基础来反映北魏洛阳城繁盛时期广泛的政治、经济文化背景及其社会的风俗、民情。

自20世纪以来,有较多学者已经对《洛阳伽蓝记》进行了深入的研究,研究内容也涵括较多层面。

例如:其版本的考辨、作者的考证,或者是从宗教学、文学、地理学、考古学、城市规划建筑、中外文化交流史等方面来进行论述。

但是从经济层面来进行研究的作品并不是很多,因此《洛阳伽蓝记》还存在一定的研究空间。

本文即是根据《洛阳迦蓝记》所载,探究北魏洛阳商业的布局、特点。

魏晋以来,洛阳城的商业繁荣在北方城市中一直是很突出的。

郦道元曾在《水经注》中这样写道:魏晋时期的旧洛阳城中有三个大市,其中最著名的一座市场就是位于洛阳城西阳门外御道北一里的金市,为黄金兑换市场,专门供达官贵人购买奢侈消费品。

另外一座市场是专为城东建设用来从事牲口贸易的市场,位置在城东建春门之外的石桥南,人们又称“马市”或者是又叫“中朝牛马市”,根据当时相关书籍的记载这里也就是“当年刑嵇康之所”。

另一座市场就是位于城北的粟市,为粮食交易市场。

《洛阳伽蓝记》所见北魏洛阳城的动植物与城市环境作者:岳彦如来源:《鄱阳湖学刊》2019年第05期[摘要]魏晋南北朝时期,洛阳作为北魏政权的都城和当时最重要的城市之一,城市建设日趋完善。

《洛阳伽蓝记》细致描述了北魏洛阳城的风貌,其中不乏对动植物的介绍。

通过对该书所记载动植物的整理与分析,可知北魏洛阳城动植物种类繁多,广泛分布于街道、寺院、园林、住宅等各类空间场所,且大致呈现出以下特点:彰显山水审美风尚,密切联系城市环境,凸显佛教文化特色。

北魏洛阳城的动植物分布,与人们的生活需要、经济发展状况、社会文化特点及当地自然地理环境紧密联系在一起,展现出当时、当地特有的城市环境风貌。

[关键词]《洛阳伽蓝记》;动植物;城市环境;北魏洛阳城洛阳城开发历史悠久,自然地理条件优越,素有“河山拱戴,形胜甲天下”之称。

北魏迁都于此,经营十余年,国力渐臻鼎盛。

洛阳的城市规模随之扩大,人口滋生。

优越的自然环境,给洛阳带来了丰富的动植物资源,它们与城市中其他景观在长期的共同发展中渐渐成为和谐的整体,在人们的生活中发挥着不可替代的作用。

一、北魏洛阳城与《洛阳伽蓝记》汉魏洛阳故城遗址坐落在现在的洛阳市东15里处,与偃师、孟津相邻。

它位于黄河下游,自古被认为是“天下之中”,是东西方文化交流的重要地带;它属于暖温带大陆性季风气候,土地肥沃,物产丰富,能够养育众多人口。

水与洛阳城也有密切的关系。

洛阳城历来以洛河为中轴东西分布,并对城市周围的伊河、瀍河、涧河三条河流进行不同程度的利用①。

自古以来,洛阳就是人们安居乐业、政权建都的理想地点。

中华人民共和国成立以来,考古工作者在洛阳市先后发掘了十余座古城遗址,时代最早者可追溯至夏朝②。

魏晋南北朝时期,洛阳虽然经历战火,但经北魏十几年的经营,洛阳城的规模更为扩大。

它不仅是北魏的都城和政治中心,也是当时重要的经济和贸易中心,城内人口众多。

据《洛阳伽蓝记》记载,魏末洛阳“有户十万九千余”。

北魏政权在迁都前,经过极其科学、周密的规划。

北魏洛阳佛寺园林浅析摘要:本文以《洛阳伽蓝记》为基础,通过对书中的记述进行整理,以确切的数据和资料,分析了北魏洛阳佛寺园林的发展过程,并详细解析了北魏洛阳佛寺园林的来源和特点。

关键词:洛阳伽蓝记北魏洛阳佛寺园林中国园林从商周时期萌芽到秦汉时期成形,等到了魏晋南北朝时期,园林发展进入一个转折时期。

魏晋以来的玄学发展和寄情山水的隐士追求以及这一时期的山水画发展都对造园艺术产生极大影响。

此外,作为一个佛教极度发达的时代,佛教思想也不可避免地影响了这个时期的园林设计。

在北魏的洛阳,有许多佛寺园林,这些佛寺园林代表了我国寺观园林发展历程中的重要阶段,因着《洛阳伽蓝记》的记叙,我们今天仍然可以对北魏洛阳佛寺园林的发展状况作一些有趣的分析。

一.北魏洛阳佛寺园林的发生背景杨衒之所著《洛阳伽蓝记》是北魏时期的一部重要著作,内容以记载北魏时期的洛阳佛寺为主,书中记载杨衒之在孝静帝武定五年(公历547年)“因行役,重览洛阳”,对于曾见过洛阳佛寺异常繁盛景象的他来说,看到那种“城郭崩毁,宫室倾覆,寺观灰烬,庙塔丘墟”的寂寥景象,不禁恐慌起来,担心“后世无传”,才开始为这些伽蓝撰写传记。

《洛阳伽蓝记》以洛阳城的大伽蓝(大佛寺)为纲领,依城内、城东、城南、城西、城北的次序,记载每一佛寺的造寺源流、地理位置、寺院景观及附近坊里的风土人情,兼述当代人物的活动、政治的变乱、神灵故事、鬼怪传闻、历史掌故等等。

列为主要条目的寺院有42所,实际文中提及82所,其中一所没有提到名字,仅仅提到其所在里中某人“分宅为寺”。

伽蓝,是“僧伽蓝摩”的简称,“僧伽蓝摩”又作“僧伽罗摩”,是梵文samgharama的音译,简称为“僧伽蓝”、“伽蓝”。

意译为众园,即僧众所住的园林,是佛寺的通称。

中国自西汉开始接触佛教,三国魏鱼豢所撰《魏略西戎传》,文中载:“西汉哀帝元寿元年,博士弟子景卢受大月氏王使伊存口授浮屠经”。

到了东汉初年,佛教才开始逐渐流传。

据说是东汉永平七年(公元64年),汉明帝夜梦金人,闻西方有异神,遣郎中蔡谙博士弟子秦景等赴天竺求法。

从《洛阳伽蓝记》看北魏洛阳城里坊布局特征摘要:北魏洛阳城里坊布局具有鲜明的时代特征。

整体上在内城和郭城沿御道规整化布局里坊区,并呈现出以类相从、坊市趋于融合、里寺相互掺杂以及权贵富贾竞相豪侈等特征。

北魏洛阳城里坊布局与北魏社会发展密切相关,折射出北魏历史兴衰,促进了北魏时期城市转型,为隋唐时期城市发展奠定了基础。

关键词:北魏;洛阳城;里坊布局;特征中图分类号:K235 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2013)01-0028-04洛阳作为北魏全盛时期的重要都城,自北魏迁都伊始即进行了大规模的营建,有计划地在内城和郭城开辟出大面积的里坊区。

据杨?之《洛阳伽蓝记》(以下简称《伽蓝记》)载:“京师东西二十里,南北十五里,户十万九千馀。

庙社宫室府曹以外,方三百步为一里,里开四门,门置里正二人,吏四人,门士八人,合有二百二十里。

”洛阳城中约十万九千余户的人口主要居住在里坊区中。

魏晋南北朝时期是我国古代城市由中古社会到近古社会的重要转型期,北魏洛阳城里坊布局亦具有典型特征,在都城发展史上具有承上启下的重要意义,本文拟对此加以探索研究。

一、里坊布局的整体特征从整体布局看,北魏洛阳城的里坊主要分布在内城和郭城,内城主要分布在宫城以南,郭城主要分布在城西、城东,由于地形限制,城南、城北分布较少,呈现出沿御道分布、规整化布局的特点。

北魏洛阳城是在汉晋旧城的基址上重新营建的,既承袭了汉晋旧城建制的传统又有所革新:改变了以往都城宫城、内城的二重格局,将整个郭城开辟出来,并在内城和郭城建筑了里坊区以安置随迁人口,呈现出规整化布局的特征。

据《魏书》卷18《广阳王嘉传》载:“嘉表请于京四面,筑坊三百二十,各周一千二百步,乞发三正复丁,以充兹役,虽有暂劳,奸盗永止。

诏从之。

”此举虽是为了防备奸盗,但也是“我国古代城市建设史上第一次有计划地把居民的‘里’整个建成,做出整齐的布局,规定了统一的规格。

”这在中国古代城市发展史上具有开创意义。

关于洛阳城中里坊的具体数目,《伽蓝记》和《魏书》记载不一,本文认为杨?之为北魏人,又于东魏武定五年“重览洛阳”感“黍离之悲”而作《伽蓝记》,因此《伽蓝记》中对洛阳城中里坊的记载更为可信,所谓220里当为北魏实际建成的里坊数目。

广嘉王表请筑320坊则或是最初规划的里坊数目,由于建筑过程中一些里坊实际形制大小不一,如《魏书》卷68《甄琛传》中记载:“京邑诸坊,大者或千户,五百户……”也有的里坊只有1户,如权臣刘腾宅“一里之间,廊庑充溢”,因此最终建成的里坊数与最初规划的里坊数目会有所出入。

尽管各里坊实际形制大小不尽相同,但北魏洛阳城里坊区的规整化布局仍不失为中国古代城市建筑史上的一大创举。

北魏洛阳城初步实现了中轴布局,“宫城位于内城中北部适中略偏西的位置,宫城正殿、正门和宫城通向内城正门的南北大街在同一条直线上,形成全城的中轴线,”城内“一门有三道,所谓九轨,”形成九经九纬的道路网,并延伸到郭城。

里坊区的布局受此影响多沿御道分布,呈现出以御道为经纬的特点。

例如:南北方向上,宫城正南阖闾门至宣阳门之间的御道铜驼大街东侧依次分布着左卫府、司徒府、国子学、宗正寺、太庙、护军府和衣冠里;御道西侧与之相对的分布着右卫府、太尉府、将作曹、九级府、太社和凌阴里。

宣阳门外“永桥以南,圜丘以北,伊洛之间,夹御道,东有四夷馆,一曰金陵,二曰燕然,三曰扶桑,四曰崦嵫。

道西有四夷里,一曰归正,二曰归德,三曰慕化,四曰慕义”。

东西方向上,如《伽蓝记》卷1《城内》所载:在西阳门内御道北所谓延年里……西阳门内御道南有永康里。

……东阳门内道北(有)太仓、导官二署。

东南治粟里。

延伸至城东:“东阳门外一里御道北,所谓东安里也……东阳门外二里御道北,所谓晖文里。

”杨?之在《伽蓝记》中也是以御道为参照物来撰述里坊方位的,可见,北魏洛阳城里坊布局具有沿御道分布的典型特征。

二、里坊布局的外部特征北魏洛阳时代是北魏历史上的全盛时期。

在思想文化上,鲜卑族的封建化进一步加深,城市经济取得较大发展,商业贸易日益活跃,洛阳一时成为“民族融合的交汇点、南北文化的交汇点和中外交流的交汇点”。

这一时代特色折射出北魏洛阳城里坊布局的两个鲜明特征。

其一,坊市趋于融合。

北魏洛阳城凭借背依邙山、俯瞰伊洛的地理条件,采取了坐北朝南的布局,突破了《周礼?考工记》中自古以来“面朝后市”的制度,根据实际需要将市迁于外郭城,有规划地分置在城东、城西、城南的里坊区之间,并且在不同类型的市的周围均布局了相关工商业者居住的里坊。

随着北魏经济的日渐繁盛,坊市之间呈现出融合的趋势。

北魏时期洛阳城有小市、大市和四通市三个商业区。

洛阳小市位于郭城城东,“出青阳门外三里,御道北有孝义里……孝义里东,即是洛阳小市。

”在小市北面有货殖里。

城东主要分布着中下级官吏及百姓居住的里坊,人口虽不及城西阜盛,但也足以形成以小市为中心的局部商业区,相关手工业者居住的里坊布局在其周围,体现了坊市趋向融合的特征。

位于城西的洛阳大市周围的里坊布局更为集中,城西因鲜卑贵族聚居的里坊区地位高于其他城区,大市的规模也相应地大于其他两市。

前载“洛阳大市,周回八里”,可见各行各业的工商业者居住在洛阳大市四周的里坊中以经商为生,这有利于促进城市经济的繁荣,同时城市经济的发展也会促进坊市的融合。

洛阳城还设有一个特殊的“市”即位于城南伊洛之滨的四通市。

陈寅恪曾论到:“北魏洛阳城伊洛水旁乃市场繁盛之区,其所以置市于城南者,殆由伊洛水道运输于当日之经济政策及营造便利有关。

”四通市的设立不仅是水运等因素作用的结果,也与城南筑有四夷坊和四夷里有着密切关系。

四夷里和四夷坊是安置四夷归附之民的主要场所,伴随着前来归附定居的“四夷之民”日益增多,“商胡贩客,日奔塞下。

所谓尽天地之区已。

乐中国土风因而宅着,不可胜数。

”于是“别立市於洛水南,号曰四通市,民间谓为永桥市”。

四通市的设立,是民族融合、经济交流密切的必然结果,也与当时的经济政策及里坊制度有关;同时四通市的繁荣也密切了坊市之间的联系,促进了坊市融合。

综上所述,北魏在少数民族统治下,商业的地位比汉族政权统治时期要高出很多,北魏洛阳城里坊区的布局充分体现了对商业经济的重视。

市的发展受到的制约也较为减少,在市周围形成了相关工商业者聚居的里坊区,促进了商业繁荣,同时也为隋唐以后坊市彻底融合奠定了基础。

其二,以类相从,夷夏尊卑观念突出。

北魏洛阳时期,随着鲜卑族封建化日益加深,社会阶级日趋分化,在住宅区布局上也逐渐形成了以类相从的局面。

这体现在官员、鲜卑族贵族、手工业者、归附之民以及当时人的思想观念等方面。

首先,官员住宅的里坊分布,一方面,“以官位相从”官位品级相近而居。

例如城内永和里:“里中有太傅录尚书事长孙稚、尚书右仆射郭祚、吏部尚书邢峦、廷尉卿元洪超、卫尉卿许伯桃、凉州刺史尉成兴等六宅。

”城东东安里:“里内有驸马都尉司马悦、济州刺史分宣、幽州刺史李真奴、豫州刺史公孙骧等四宅。

”另一方面,就近官署而居。

《伽蓝记》卷1《城内》载:“东阳门内道北有太仓、导官二署。

东南治粟里,仓司官属住其内。

”在太仓这类特殊官署附近设置治粟里来安置二署官吏及家属,可见北魏洛阳城里坊布局较为人性化的一面。

其次,王公贵族住宅分布,聚族而居。

北魏迁都洛阳后,依然保留一定的氏族部落聚族而居的传统,较为典型的是在城西专门设置寿丘里来安置皇族宗室。

据《元河南志》卷3《后魏城阙古迹》载:“自延酤以西,张方沟以东,南临洛水,北达芒山,其间东西二里,南北十五里,并名为寿丘里,皆宗室所居。

”第三,手工业者住宅的分布,按职业特点集中居住。

尤为典型的是,在洛阳大市周围的10个从事工商货殖职业者的里坊,据《伽蓝记》卷4《城西》所载:“出西阳门外四里御道南,有洛阳大市,周回八里……市东有通商、达货二里。

里内之人尽皆工巧屠贩为生,资财巨万……市南有调音、乐律二里。

里内之人,丝竹讴歌,天下妙伎出焉……市西有延酤、治觞二里。

里内之人多酝酒为业……市北慈孝、奉终二里。

里内之人以卖棺椁为业,赁?车为事……别有阜财、金肆二里,富人在焉。

凡此十里,多诸工商货殖之民。

”正是由于以类相从的布局特征,从里坊名称即可大致判断出里内居民所从事的职业。

第四,归附之民里坊分布,主要在城南,依民族、国别而聚居。

在永桥以南、圜丘以北的伊洛之间,沿御道两侧分别设置了四夷馆和四夷里来安置四方归附之民。

由于北魏洛阳时期鲜卑族汉化渐深,夷夏、尊卑观念亦渐渐根深蒂固,时人的观念也影响到里坊的布局。

北魏迁都之初,洛阳城尚在营建中,朝臣及百姓大部分居住在城北,随着洛阳城郭逐渐完备,住宅区贫富尊卑的分化也日益明显。

城北的上商里因是昔日“殷之顽民所居处也……朝士住其中,迭相几刺,竟皆去之”。

可见,夷夏尊卑观念是随着北魏政权封建化的深化而逐渐加深的,并非一开始就存在。

洛阳内城的永和里,因高官府邸云集而被时人称为“贵里”,而设有四夷里和四夷坊的城南尽管伊洛交汇、水运便利、四方之货咸集,因夷夏尊卑观念作祟,其间的里坊在时人眼中也被视为“贱里”。

据《伽蓝记》卷4《城南》载:“(中甘)里内颍川荀子文,年十三,幼而聪辨……时赵郡李才问子文曰:‘荀生住在何处?’子文对曰:‘仆住在中甘里。

’才曰:‘何为住城南?’城南有四夷馆,才以此讥之。

”里有贵贱之分,可见夷夏观念对里坊分布的影响之大。

由此可见,因政治、经济、民族等各方面因素相互作用,北魏社会封建化日益加深,夷夏尊卑观念日盛,社会逐渐分化,都城洛阳里坊布局以类相从的特征成为北魏社会分化的缩影。

三、里坊布局的内部特征北魏洛阳城作为北魏全盛时期的政治、经济、文化中心,其里坊布局以类相从、坊市趋于融合的外部特征见证了北魏社会封建化加深、城市经济逐渐繁荣的历程,其里坊布局的内部特征则在一定程度上暴露了北魏社会由盛转衰的隐患。

北魏后期社会自上而下佞佛现象严重,与此同时,奢侈腐化之风盛行,在这些因素的作用下,北魏洛阳城里坊的内部布局也呈现出以下鲜明的时代特征。

第一,里寺相互掺杂。

北魏时期都城洛阳佛教盛行、佛寺林立,“京城表里,凡有一千余寺”,大部分掺杂在里坊区中,或与里坊交错分布,这成为北魏洛阳城里坊布局的又一大特征。

《伽蓝记》序言中提到上至王侯贵臣,下至庶士豪家纷纷不吝资财大建佛寺的现象:“逮皇魏受图,光宅嵩洛,笃信弥繁,法教愈盛。

王侯贵臣,弃象马如脱屣,庶士豪家,舍资财若遗迹。

於是招提栉比,宝塔骈罗,争写天上之姿,竞摹山中之影;金刹与灵台比高,讲殿共阿房等壮。

”北魏时期佛教之盛可见一斑。

在这种炽热的佞佛风气下,寺院与里坊相互掺杂也不足为奇。

里寺相互掺杂的现象,一方面是由于达官贵人自愿或者非自愿地舍宅为寺。

例如:内城的宜寿里“内有苞信县令段晖宅,地下常闻有钟声,时见五色光明,照於堂宇。

晖甚异之,遂掘光所,得金像一躯,可高三尺,并有二菩萨。