西方马克思主义的流派

- 格式:ppt

- 大小:9.79 MB

- 文档页数:47

西方马克思主义与法兰克福学派首都师范大学美术学院法兰克福学派是20世纪西方马克思主义的主要流派之一[1],其产生创立于1923年,因为发源于美因河畔法兰克福市的德国法兰克福大学“社会研究中心”而得名。

当时的俄国十月社会主义革命已经取得了胜利,但是在东欧与西欧的无产阶级革命却一直遭遇着失败,法西斯主义却占据了上风。

法兰克福学派就是在这个时候创立了,其也代表了小资产阶级激进派对无产阶级专政现实的不满,还有对法西斯主义的反对。

法兰克福学派的创始人是德国的霍克海默尔,还有其他代表人物有阿多诺(Theodor Adorno)、马尔库塞(Herbert Marcuse)以及哈贝马斯(Jürgen Habermas)、本杰明(Walter Benjamin)、佛罗姆(Erich Fromm)等。

其代表作有:《否定的辩证论》、《理性与革命》、《“意识形态”是技术和科学》等。

[2]从法兰克福学派发展至今,经历了四个历史阶段。

[3]其中1923—1929年为法兰克福学派的孕育期。

德国革命和匈牙利革命起义失败,法兰克福大学社会研究所成立,格律恩堡出任所长。

他站在讲坛社会主义立场,主张以从事社会主义与工人运动史研究为该所的发展方向,把该所办成东西方马克思主义的联结点。

1930—1939年为其创立期,1930年霍克海默接任所长,以现代资本主义社会为对象,主要从事社会哲学研究,出版《社会研究杂志》,法兰克福学派就此诞生。

1940—1949年为发展期,此时学派以法西斯主义、大众文化等作为重要研究课题,写了大量著作,创立了具有自己特色的社会哲学理论。

1950—1969年为昌盛期,霍克海默、阿多诺等回到法兰克福大学重建社会研究所,出版《法兰克福社会学丛刊》,马尔库塞、弗洛姆等留在美国,创立了发达工业社会理论。

60年代起,该派成为西方哲学社会学重要流派之一,并在美国和西欧的知识青年中得到较为广泛的传布,对1968年的“五月风暴”起了先导作用。

一、分析学派的马克思主义。

代表人物是柯恩(G·A·Kone)。

该学派起源于英国,是从英国分析哲学发展起来的,因此和现在盛行的分析哲学有联系。

这个学派一个重要之处是强调语言分析和语言应用,强调对概念的分析要精确,不能含糊。

他们主张重新阅读马克思主义原著,使马克思主义更加严谨准确。

在他们看来,马克思原著含义模糊,这是致使许多人漠视马克思主义的原因。

这些人自称是没有垃圾的马克思主义。

马克思主义原著经他们加工修改后,读起来非常清楚,但再也看不到马克思主义了。

他们都痛恨辩证法,而我本人非常喜欢辩证法,因为这是马克思主义的重要组成部分。

这个学院派在社会学、哲学领域非常有影响。

二、解构马克思主义。

这一学派与分析马克思主义学派相反,他们的所为使马克思主义更加可疑,更加模糊。

其代表人物之一的雅克·德里昂(Jacque·Delian t)探讨的重点之一,就是寻找在社会生活中潜在的权力结构和揭示这种权力关系:一个群体压制另一个群体。

另一个代表人物米歇尔·富克(Michel·Forker此人已去世),对潜在的权力关系也很感兴趣,他把社会当成一个切片,探寻微观中潜在的权力关系。

在他看来,这种权力关系在社会生活的许多领域中都存在,而人们又不重视,因而构成对人性的压抑。

他所关心的社会生活中的压制关系与马克思主义的压制相比,更加具体细致。

他不仅关心资本主义对工人的压制,也对其它的社会压制感兴趣,如男人对女人、老师对学生的压制等。

他希望社会各个领域的被压制者都能用自己的语言表达他们自己。

解构主义在文学作品中、女权运动、社会学、历史学等领域中很有影响。

德里昂很强调他本人与马克思主义的关系。

法兰克福学派法兰克福学派当代“新马克思主义”中影响最大的一个流派。

因其活动中心在德国莱茵河畔的法兰克福市而得名。

这个流派发端于本世纪20年代初期。

当时,在俄国十月革命和欧洲工人运动影响下,为了研究迫切的社会问题,总结工人运动经验,由具有进步倾向的费列克斯·威尔发起并出资,在法兰克福成立了一个社会研究所。

刚开始,研究所由于缺乏明确的研究方向,对各种不同观点兼容并蓄,理论脱离实际,学院气太重,在理论上并没有多大作为和影响。

法兰克福学派的真正形成和发展,则是在1930年霍克海默尔就任研究所所长之后。

霍克海默尔针对当时资本主义经济危机和法西斯主义抬头,决定把哲学和社会学结合起来,以研究“社会哲学”作为研究所的中心任务,克服过去单纯研究哲学、忽视社会现状的偏向。

他主持创办了《社会研究杂志》,从不同学科领域招揽了一批年轻有为的研究人员,如卜洛克、格罗斯曼、阿道尔诺、马尔库塞、弗罗姆、洛文塔尔等,先后被吸收参加了该研究所工作。

在希特勒上台前夕,研究所及其主要成员几经周折,迁居美国,坚持对法西斯主义批判。

战后应西德政府之邀,霍克海默尔和阿道尔诺等人于1949—1950年返回德国,研究所积极开展学术活动,同实证主义社会学展开论战,在国内外产生了越来越大的影响。

在长期的学术研究和论争中,法兰克福学派围绕社会哲学著书立说,吸收存在主义、弗洛伊德主义、现象学、人格主义等资产阶级哲学,逐步形成了自己的“社会批判理论”。

该学派从哲学、社会学、法学、心理学、文学艺术等方面,对资本主义社会进行了综合性的研究和考察。

其主要理论论题,大体包括以下几方面。

(一)从理性主义出发,从道义上对法西斯“独裁国家”进行了批判。

法兰克福学派多数成员,是犹太人,亲身经受过希特勒反动政权的迫害,对法西斯主义极端憎恨。

在第二次世界大战期间,他们侨居美国对法西斯主义进行了多方面的揭露和批判。

但除个别人之外,其主要代表人物都是以理性主义为理论出发点,不是把法西斯主义归因于资本主义社会制度,而是把它看作“理性衰退”的产物和“专横个性”的表现。

西方马克思主义的主要流派及其基本思想西方马克思主义诞生已有大半个世纪,它在中国的传播则不到20年。

时间虽短,中国人对它的理解、态度、运用却有很大的变化,这反映了20年来中国社会状况的巨大变迁,也折射出中国知识分子把握西方思潮并用之解决中国问题的能力和水平。

一、法兰克福学派法兰克福学派是20世纪最大的马克思主义流派,是西方人本主义马克思主义的主要流派之一,也是现代西方哲学的重要流派之一,因为以德国法兰克福大学的“社会研究中心”为中心,故名。

他们主要认为资本主义宣扬理性主义和工业,而理性主义和工业却并非给人们带来好处,社会出现了技术危机,人们愈来愈受到科技异化的控制,应该用马克思主义的社会批判理论重新审视科学技术的价值。

法兰克福学派把技术理性批判进一步引向了意识形态批判,这为国外生态学马克思主义的产生和发展提供了重要的思想资源。

其主要代表人物的活动年代几乎涵盖了整个20世纪,主要有德国的马克斯·霍克海默、狄奥多·阿多诺、尤尔根·哈贝马斯,美籍德国犹太人艾里克·弗洛姆等。

二、生态学的马克思主义生态学马克思主义是当代国外马克思主义中最有影响的思潮之一。

该派从资本主义生产方式与生态危机的联系上对资本主义进行系统批判,通过重新解读自然的观念,力图赋予自然以历史和文化的内涵,并以这样理解的自然和文化概念来改造传统的生产力和生产关系理论,重新理解自然、文化、社会劳动之间的关系,以此重构历史唯物主义,并提出了生态学马克思主义的制度理想——生态社会主义。

这一流派旨在将马克思主义的基本原理及批判功能与人类面临的日益严峻的生态问题相结合,寻找一种能够指导解决生态问题及人类自身发展问题的“双赢”理念。

主要代表人物有法国的安德列·高兹,美国的詹姆斯·奥康纳等。

存在主义的马克思主义存在主义的马克思主义是最有影响的人本主义马克思主义的流派之一,是第二次世界大战后法国出现的一种企图把存在主义和马克思主义调和起来,按照存在主义的精神解释马克思主义的哲学思潮。

西方马克思主义流派在西方,对马克思主义的研究依据是否承认辩证法和无产阶级使命分为真正的马克思主义和修正的马克思主义。

最近十年内西方出现了后一意义上的许多新流派,现简要介绍如下:一、分析学派的马克思主义。

代表人物为G.A.柯恩。

•该学派源于英国分析哲学,目前在全世界都有影响。

他们主张语义分析,认为马克思原著不准确,概念含糊,应给予加工。

强调重读和加工马克思原著,使之严谨起来。

二、解构主义的马克思主义。

分析学派试图使马克思主义更精密,相反,解构主义则试图分解马克思主义。

该学派包括两个分支,代表人物分别是法国学者雅克.德里达和米歇尔.富科。

前者极力在语言和文本中找到社会中潜在的权力压迫关系;后者注重微观社会中权力压迫关系。

他们所关心的压迫关系不同于马克思所说的社会压迫问题。

他们不仅关心工人受压迫,而且关心男女或师生之间的压迫问题,并力图让社会中所有不受重视的人都能发出自己的声音。

三、文化马克思主义。

代表人物是英国文学教授雷蒙德.威廉斯。

该学派用马克思主义眼光看待晚期资本主义的文化作品,讨论文化霸权主义,试图说明资产阶级如何用文化霸权控制人民大众,这种霸权怎样导致了人的异化。

他们在电视电影报纸等传媒中发现人民对这种霸权主义有一种本能的反抗。

四、社会运动的马克思主义。

代表人物是美国经济学家詹姆斯.奥康纳。

该学派关注女权主义、生态主义、和平主义及同性恋运动等社会运动。

尽管参加运动的人通常否认自己是马克思主义者,但该学派极力证明这些运动实际上是马克思主义运动,试图让他们认识到资本主义才是他们最大的敌人。

五、女权主义的马克思主义。

代表人物为法国社会学家克里斯蒂娜.德尔菲。

西方女权主义运动中存在着马克思主义趋势。

该学派研究阶级压迫和性压迫的关系问题,以及女人在未来社会主义社会应起什么作用。

六、马克思主义解放神学。

代表人物是美国黑人康纳.怀斯特。

该流派认为马克思主义不仅符合真理,也符合正义。

他们对巴西和美洲的宗教运动进行了研究,认为信教者也相信马克思主义。

现代商贸工业還训■■iW T ih h n iirn aio 西方马克思主义主要流派研究简述曾王智(广西大学公共管理学院,广西南宁530004)摘要:上世纪20年代开始,在欧美资本主义的国家中涌现了 一股哲学思潮—西方马克思主义。

这是一种继承了马克思主义又与之有别的哲学流派,其在西方知识和学术界有着不容忽视的影响9虽然在西方马克思主义中存在不少的内部对立和分歧,但依然是构成了一种具有共同学术传统的理论。

上世纪六十年代,法、美、西 德、意大利这些国家先后产生了“新左派”运动以及青年们的造反活动,他们把马尔库塞当做“精神领袖”,早期“西 马”代表人物卢卡奇等人的著作在他们之间广为流传并奉为斗争的“思想武器”,进而影响了“西方马克思主义”的 发展。

西方马克思主义内部的主要流派以及它们所涉及的研究方向,在当代也是不容忽视的s因此我们有必要继续梳理和深入研究有关西方马克思主义流派相关的理论。

关键词:西方马克思主义;法拉克福学派;国家理论中图分类号:D9文献标识码:A1法拉克福学派长久以来法兰克福学派都是学者们关注的主要对 象,例如马尔库塞、阿多诺、霍克海默及哈贝马斯等人的学术成果。

为了与做出区分,“晚期资本主义”被法 兰克福学派用来指代“自由资本,义”。

在其看来晚期资本主义”当中,产屮了某些有别于“自由资本主义”的新特征。

他们卢称应该从根本上对马克思关于社会 的基本矛盾和意识形态、阶级意识还有劳动价值这些理论进行修正,而资本主义意识形态及其相关的文化和科学技术应该开展深入批判。

主动进行心理革命,解放人的本能和欲望。

确切的说,法兰克福学派并非实际意义上的西方马克思主义流派,而是一个有关于马克思主义的学术研究机构。

这是因为和其他西方马 克思愈义流派相比,所蕴含着一致的理论倾向不同,它 的理论体系不尽相同,其代表人物相互间的主张也缺乏彻底性和一贯性。

,近年来,依然有许多的学者对法兰克福学派做出极 大的关注。

其中学者张亮就从“历史”这§角度,对阿多 诺关于胡塞尔现象学研究的历史起源做出了细致的梳 理,并以这点为基并且础,对他批判的思想开展了重新批判。

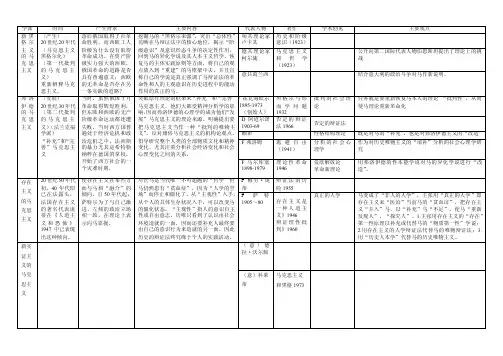

1.20世纪20—30年代,是西方马克思主义探索时期(未成为独立的社会思潮)主要流派:黑格尔主义马克思主义主要代表人物:卢卡奇、柯尔施、葛兰西、布洛赫卢卡奇匈牙利著名的哲学家和文学批评家,在20世纪马克思主义的演进中占据十分重要的地位。

被誉为西方马克思主义的创始人和奠基人。

卢卡奇的《历史和阶级意识》和柯尔施的《马克思主义和哲学》,被称为西方马克思主义的“圣经”。

主要观点:卢尔奇,柯尔施试图把马克思主义解释成为一种人道主义,并强调马克思思想与黑格尔思想的连续性(卢尔奇曾为自己部分错误的观点道歉)小结:马克思主义在发展和壮大的过程中并不是一帆风顺的,也会误入歧途,我们所做的就是要加深理解,及时纠正。

2、20世纪30—60年代末,是西方马克思主义鼎盛发展时期主要流派:法兰克福学派、存在主义马克思主义、弗洛伊德主义马克思主义、结构主义马克思主义、新实证主义马克思主义等流派(1)法兰克福学派(又称新马克思主义)起源:1923年2月3日在德国法兰克福大学成立的“社会研究所”,是传播学批判学派的始作俑者。

代表人物:霍克海默,阿多诺,本雅明,马尔塞库,哈贝马斯,施密特等主要观点:在求得人在精神方面的真正解放,现代社会中包括理性,科学和技术在内的所有意识形态都在批判之列,构建了自成体系的批判社会理论小结:a. 对大众文化以及文化工业的批判和排斥使其理论充满贵族式的颐指气使的气息,并使其丧失了客观的立场,未能认识到电视这一媒介及其文化的积极功能。

b. 继承了马克思主义对资本主义制度的批判,为我们提供了一个宏观的研究媒介的视角。

(2)弗洛伊德主义马克思主义代表人物:威尔海姆·赖希,艾瑞克·弗洛姆,马尔库塞主要观点:把弗洛伊德的心理学与马克思主义结合起来,用弗洛伊德主义补充,解释和发展马克思主义小结:a. 弗洛伊德主义马克思主义本质上是马克思主义b. 弗洛伊德马克思主义是对马克思主义的一种补充c. 弗洛伊德马克思主义是马克思主义和弗洛伊德主义的简单结合 d. 弗洛伊德主义马克思主义脱离了物产阶级革命实践13.20世纪70年代以后,西方马克思主义进入了转向时期主要流派:出现了分析马克思主义、生态学马克思主义、后现代马克思主义等(1)分析马克思主义代表人物:埃尔斯特,罗默,布坎南主要观点:革命是一个团体中大多数成员一致性积极地参与集体行动的过程,从个体角度分析,每个个体都有“参加”和“不参加”革命的两种选择,但革命是否成行不仅取决于自己的选择,还要取决于群体中他人的选择。

我先列个西方哲学的主要流派吧~1、希腊罗马古典哲学米利都学派(泰勒斯等)(把世界归结为自然某一具体的现象或物质,如水、气)毕达哥拉斯学派(毕达哥拉斯)(万物皆数)赫拉克利特(宇宙是变动的火,由逻各斯(规律)支配)德谟克利特(提出原子论)爱利亚派(巴门尼德)(万物本源,就是意识认定的永恒“存在/是者,否认变化与运动)苏格拉底(强调用内省法获取知识)柏拉图(具体的万物背后是永恒的原型理念)亚里士多德(质料与形式的区分,宇宙由土、水、气、火、以太五元素组成,提出第一推动者“神”的存在,等,最全面的早期哲学)新柏拉图主义(普罗提诺)(“太一”为世界之本,理性规律、灵魂、具体事物皆为太一流溢而成)伊壁鸠鲁学派(伊壁鸠鲁)(万物、灵魂皆为原子,快乐为人生目的)犬儒学派(第欧根尼)(鄙视外在功利,主张清贫生活)斯多亚派(马可·奥勒留、艾比克泰德)(强调人的“善”与“德”,主张服从命运,同时把握自我)2、中世纪基督教哲学奥古斯丁(以哲学理论来阐释上帝的存在、三位一体、灵魂的救赎)(经院哲学)亚里士多德主义(托马斯·阿奎那)(以亚里士多德的理性哲学思想来阐释上帝的本质、存在、美德)意志主义(司各脱)(以自然意志作为世界运动的本因,源头则是上帝)奥康主义(不能外在求证的知识应该被删去——“奥康的剃刀”,等)••••4楼3、近代西方哲学早期自然哲学(培根、达芬奇、牛顿等一大批科学家、哲学理论家)(主张以实验观察为基础的科学来支持解释自然的理论)唯理论(理性主义)(笛卡儿)(我思故我在,知识的最终来源是上帝,物质、灵魂互为对应平行)(斯宾诺莎)(强调思维/观念和广延/物质是无限的上帝的两种不同表现形态,一种为内在,一种为外在)(莱布尼茨)(世界由性质连续的“单子”组成,包括精神和物质,都是“单子”觉醒程度不同的表现)经验论(经验主义)(洛克)(经验是知识的唯一来源,物质有第一性质和第二性质,前者在物本身,后者则是知觉产物)(休谟)(最初知觉是知识的唯一来源,时空和因果都是知觉的产物)(贝克莱)(存在就是被自我感知,对世界整体的感知则是上帝)(德国古典哲学)先验唯心论(康德)(知识最初来源于不可言说的“物自体”,经过认识主体用时间、空间、因果性的主观规范,才成为可表述的知识或观念/现象)绝对唯心论(费希特)(经验知识,是由意识深处的绝对自我,通过不断设定非我,把握非我而产生)(谢林)(自然逐渐自我觉醒,发展为与客观自然对立的自我意识,然后自我意识回归到自然中去,最终会与客观的自然达到绝对同一,即能意识自身的绝对实在)(黑格尔)(唯心辩证法,客观唯心主义,世界在一方面,是客观存在性历史的发展演化,另一方面又是主观意识从感性到理性的不断飞跃,当意识到自我意识的发展就是客观存在性的发展时,你就达到了上帝的绝对真理)青年黑格尔派费尔巴哈(唯物主义,指出神是人类本质追求的外化,崇仰“爱”)早期马克思主义(马克思)(实践论唯物主义,强调实践劳动的决定性作用,使自然一方面在人类面前呈现出客观规律,另一方面又随着人的认识的深入而不断发展——即“历史的自然,自然的历史”•5楼••4、现代西方哲学早期非理性主义克尔凯郭尔(否认人有固定统一的本质,强调个体存在的偶然性与自由性,此为接近上帝之路,存在主义之先驱)唯意志论(叔本华)(世界的本体是无因果的本然的意志,时空、因果则是理性认识意志的结果,人生因欲求的无止境和受阻碍而痛苦)(尼采)(命运由自己把握,而非上帝的规范,故主张弱肉强食的“权力意志”)生命哲学(伯格森、狄尔泰)(世界是“生命之流”在时间上的“绵延”与进化)新黑格尔主义(布拉德雷)(绝对唯心辩证法的发展)新康德主义(柯亨、卡西尔)(先验唯心论与科学哲学结合的产物,但否认独立于意识的物自体的存在)现代英美哲学功利主义(边沁、密尔)(社会上人的行为其实是在追求个人幸福的最大化)实用主义(詹姆士、杜威)(事物成为知识对象的前提,就是它的实用性,只有经过人的追求和实验,才能得到真理)早期分析哲学(弗雷格、罗素、维特根斯坦)(主张逻辑本体论,世界的本体并非分离的实体,而是相互关联的逻辑关系)后期分析哲学(维特根斯坦、斯特劳森、罗蒂等)(认为哲学问题的产生是日常的语言遭到错误理解的结果,主张从语义进行分析达到语言与实在的本质关系)证伪主义科学哲学(波普尔)(否认科学可以达到绝对真理,提出三个世界——物质世界、精神世界、观念世界)历史主义科学哲学(库恩、费耶阿本德)(反对以脱离实践的纯粹逻辑作为表述世界的方式,而强调科学经验在历史上的积累)弗洛伊德主义(弗洛伊德)(强调潜意识和性欲对个人行为的决定性作用,梦、文明活动等是潜意识受外在道德压抑而在意识层面变相体现的结果)西方马克思主义之法兰克福学派(马尔库塞、哈伯马斯)(以马克思的辩证法、弗洛伊德的本能说,着重研究物质文明对人的奴役与异化作用,主张改变人的社会交往模式,减轻资本主义的社会危机)现象学/欧陆哲学胡塞尔(提出现象学方法,主张回到事物本身,研究意识对知识的构建性作用)存在主义(海德格尔、萨特、加缪等)(强调个人在世界上的先于反思意识的存在,是一切知识的来源,人的存在不同于物的存在,人的存在是自由的,不是被完全规定的——存在先于本质)解释学(伽达默尔、德里达)(认为对历史的研究,不可能还原为历史事实,而是现代视角与历史遗物的对话)结构主义(索绪尔、阿尔图赛、斯特劳斯、拉康)(主张对各种知识系统,优先进行整体结构的研究,并强调这种结构的先验性、永恒性,它是正确研究系统各要素的前提)解构主义(德里达、福柯、德留兹)(否认统一的知识结构的存在,批判理性在片面追求本质的同时丧失了世界的丰富性,认为人与世界、作者与读者的关系不是主客认知关系,而是主体间对话关系,肯定思想的多元化)。

法兰克福学派工具理性批判的三大主题一、本文概述本文旨在深入剖析法兰克福学派工具理性批判的三大主题,揭示其对现代社会的重要影响。

法兰克福学派,作为20世纪西方马克思主义的重要流派,对工具理性的批判构成了其理论体系的核心部分。

本文将首先概述工具理性的概念及其在历史发展中的作用,然后详细介绍法兰克福学派工具理性批判的三大主题:技术统治论、大众文化批判和意识形态批判。

通过对这三大主题的探讨,我们将更好地理解法兰克福学派的理论观点及其对现代社会发展的深刻洞见。

在技术统治论方面,法兰克福学派批判了技术理性对人类社会生活的全面渗透和控制,认为这导致了人的主体性的丧失和自由的丧失。

大众文化批判则关注大众媒体和流行文化如何传播和消费工具理性,进一步削弱了人们的批判能力和独立思考。

意识形态批判则揭示了工具理性如何成为一种隐性的意识形态,维护着资本主义社会的统治秩序。

通过对这三大主题的深入剖析,本文旨在揭示法兰克福学派工具理性批判的理论价值和实践意义,为现代社会的发展提供有益的启示和思考。

二、工具理性的概念及其背景工具理性,又称为功能性理性或技术理性,是法兰克福学派批判理论中的一个核心概念。

它源于启蒙时代的理性主义,特别是启蒙思想家对于科学的崇尚和对理性的无限信任。

工具理性强调理性的计算和功效功能,将一切事物都视为达到某种目的的手段。

在这种观念下,人的行为和决策主要基于实用主义和功利主义,而非道德、审美或伦理的考量。

工具理性的背景可以追溯到工业革命和现代资本主义的崛起。

随着科技的进步和工业生产的规模化,人们越来越依赖技术和理性来计算和控制自然及社会现象。

这种趋势导致了对效率和利润的过度追求,而忽视了人的内在需求和社会的整体福祉。

法兰克福学派认为,这种以工具理性为主导的现代社会存在深刻的危机,因为它剥夺了人的主体性和自由,将人类降格为机器和技术的附庸。

在法兰克福学派的视角中,工具理性批判旨在揭示现代社会中工具理性泛滥的弊端,并寻求超越这种单一理性的途径。

弗洛姆的人本主义精神分析理论一、弗洛姆与现时代埃利希·弗洛姆(1900—1980)是本世纪西方著名的心理学家、社会学家和哲学家,是精神分析社会文化学派中对现代人的精神生活影响最大的人物。

他总是热切地关注着现代人所遭遇到的各种困境,试图以其创立的人本主义精神分析理论和方法达到改善现代人的处境和精神状态的目的。

弗洛姆出生于德国法兰克福一个犹太商人家庭。

22岁获海德堡大学哲学博士学位,随后到法兰克福大学、慕尼黑大学学习和研究社会学和心理学,曾在柏林精神分析研究所接受正规训练。

1925年加入国际精神分析协会。

1929年在法兰克福精神分析研究所和法兰克福大学社会研究所任教。

1930年在弗洛伊德主办的(意象)(1mage)杂志上发表关于基督教义的演变、宗教的社会——心理功能的精神分析的长篇论文。

1934年随法兰克福社会研究所一起离开纳粹德国,迁往纽约并入美国籍。

在美国,他从事了广泛的教学、理论研究和精神分析实践活动,先后在哥伦比亚大学、本宁顿大学和耶鲁大学任教,担任过怀特精神医学研究所主任。

1951年到墨西哥国立大学医学院精神分析学系任教授,1955年任该系系主任。

1957年回美国,先后任密歇根州立大学、纽约大学教授。

1980年80寿辰前夕在瑞士死于心脏病。

弗洛姆是本世纪的同龄人,他在20世纪生活了80年。

他在学术生涯与时代变迁息息相关。

美国科学哲学家科恩曾经概略地描述过这个时代的特征:“我们时代的标志是:伟大的革命,巨大的战争,大规模的经济危机,和人类生活与文化的机械化的执著的趋向。

”其中,战争和生活方式的机械化趋势对人的影响是弗洛姆所特别关注的问题。

笫一次世界大战爆发时,少年弗洛姆就从自己的亲身经历中萌生了许多疑问,这些疑问促使他走上了探索人性与社会生活的规律性的道路。

至于第二次世界大战则更深刻地影响了弗洛姆,他被迫流亡美国,并在1941年出版了主要研究纳粹主义的心理学问题的<逃避自由)一书,这本书使他一举成名;战后的西方经济逐步恢复过来,进入了一个持续的繁荣时期。

霍克海默、阿多诺与哈贝马斯O.内格特等人。

法兰克福学派的思想发展与社会研究所的成长历程具有密切联系,大致可分为3个阶段:30年代至第二次世界大战前为创立和形成“批判理论”阶段;战后至60年代末过渡到“否定的辩证法”阶段;1969年以后,研究所逐渐解体,批判理论的主旨仍以不同的形式保持在新一代理论家的著述中,其中最有影响的是哈贝马斯。

批判理论编辑在西方社会科学界,法兰克福学派被视为“新马克思主义”的典型,并从理论上和方法论上以反实证主义而著称。

它继承了青年黑格尔派M.施蒂纳等人的传统,受A.叔本华、F.W.尼采和W.狄尔泰的非理性思想影响,并受新康德主义、M.韦伯的“文化批判”和社会学的启迪,借用K.马克思早期著作中的异化概念和G.卢卡奇的“物化”思想,提出和建构了一套独特的批判理论,旨在对资产阶级的意识形态进行“彻底批判”。

在法兰克福学派的理论家们看来,批判理论超越一切哲学之上,并与每一种哲学对立;这种批判否定一切事物,同时又把关于一切事物的真理包含在自身之中。

30年代,由于西方世界的工人运动处于低潮和法西斯主义在欧洲大陆的崛起,批判理论家们抛弃了无产阶级具有强大革命潜能的信念,转而强调工人阶级意识的否定作用。

在《启蒙的辩证法》(1947)一书中,霍克海默和阿多诺认为,自启蒙运动以来整个理性进步过程已堕入实证主义思维模式的深渊,在现代工业社会中理性已经变成为奴役而不是为自由服务。

据此,他们判定无论“高级”文化还是通俗文化都在执行着同样的意识形态功能。

这样,在批判资产阶级意识形态时,法兰克福学派进一步走上了对整个“意识形态的批判”。

在《否定的辩证法》(1966)一书中,阿多诺进而赋予“否定的辩证法”以否定任何肯定事物的普遍否定性的地位,认为它是一切可能的社会认识之基本原理,从而在哲学上为法兰克福学派确定了认识论根据。

在这些基本原理中,批判理论同社会理论,归根结底把认识批判和文化批判看成一回事;它既提出了总体性的理论认识的要求,同时又从根本上否定了这种认识的可能性。