沉积盆地及古地理分析

- 格式:doc

- 大小:1.63 MB

- 文档页数:16

准噶尔盆地南缘沙湾组沉积环境及沉积相分析摘要:南缘西部第三系的油气勘探由来已久, 而且几经波折。

丰富的地面和井下油气显示以及非常发育的构造圈闭都预示着该区具有良好的勘探前景。

但复杂的工程和地质条件一直制约着勘探进展。

沙湾组是该地区重要的勘探层系,其砂体成因类型、沉积环境及沉积相分析是该地区研究的重点。

关键词:南缘;准噶尔盆地;沙湾组;沉积环境;沉积相1、前言准噶尔盆地南缘以其丰富的地面油气显示和众多的构造圈闭而著称。

一直是勘探工作者关注和寄予厚望的含油气区带。

对该区的油气勘探和研究可追溯至本世纪初。

1909年,俄国地质学家B·A·奥布鲁切夫对准噶尔盆地南缘进行了地质调查并记叙了独山子油气苗。

1937年发现独山子油田。

50年代在独山子背斜上进行了大规模的钻探,至50年代未,仅在背斜东部探明含油面积1.18km2,探明原油地质储量239×104t。

俄国学者M·H·沙依道夫及我国地质学家黄汲清、宋汉良在五十年代对独山子背斜进行了研究。

1964年,曾繁善对独山子油田的油气地质特征进行了系统总结。

同年宋国初等完成了“准噶尔盆地中西部第三系岩相古地理总结报告”,这是第一本也是截止目前论述第三系沉积相发育特征最详尽和系统的论著,为本区第三系岩相古地理研究奠定了良好的基础。

60年代至70年代,南缘的勘探基本属于停顿状态。

1979年在西湖背斜上钻西参2井。

80年代曾繁善、况军、尤绮妹等及魏景明等对南缘地层构造进行了详细研究。

周经才等在研究南缘侏罗系沉积成岩作用时对沙湾组进行了一些研究。

2、区域地质特征盆地南缘属于乌鲁木齐山前坳陷,该区受海西期、印支期、燕山期及喜山期多期构造运动影响,尤其是强烈的喜马拉雅期构造运动对该区影响巨大。

使山前表层的中新生界发育了成排成带的背斜构造及与之伴生的断裂以及断鼻。

同时还形成了一些大型的重力滑脱构造(如霍玛吐滑片)。

南缘西部地区的局部构造和断裂十分发育,其延伸方向大多与北天山的走向近于平行,呈近东西向。

第11卷 第3期2009年 6月古地理学报JOURNAL OF P ALAE OGE OGRAPHYV ol 111 N o 13Jun .2009 文章编号:1671-1505(2009)03-0306-08渤海湾盆地黄骅坳陷南部古近系孔店组沉积时期构造古地理演化3杨 桥1 漆家福1 常德双2 李明刚11中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京1022492东方地球物理公司研究院大港分院,天津300280摘 要 黄骅坳陷南部的古近系孔店组是渤海湾裂陷盆地古近纪最早的沉积地层。

孔店组分布在相向倾斜的沧东断层与徐西断层构成的地堑之中。

综合分析盆地剖面构造特征、残留地层厚度分布及层序结构、断层生长指数等,认为黄骅坳陷南部孔店组沉积时期经历了从伸展拗陷(或拗断)盆地向伸展断陷盆地的构造古地理演化。

孔三段、孔二段沉积时期,黄骅坳陷南部发育大量规模小的正断层,断层分布均匀、活动强度较弱,且彼此间的差异性较小,同沉积期的活动断层基本上不影响沉积区的沉降—沉积作用,充填的沉积层总体上表现为平行、亚平行或凹叠状的层序结构,沧东断层和徐西断层上盘残留地层缺失边缘相。

这些特征说明沧东断层和徐西断层可能并没有构成控制孔三段、孔二段沉积时期的边界,孔三段、孔二段沉积时期沉积区可能总体上表现为伸展“拗陷”或“拗断”的构造古地理面貌。

孔一段沉积时期,正断层活动明显增强,且断层活动强度的差异性明显,地壳伸展变形主要集中在沉积区内部的几条规模较大的主干基底断层和沧东断层、徐西断层上,沧东断层、徐西断层成为对沉积区有约束的边界断层,充填的沉积层总体上表现为楔状层序结构,沉积区可能总体上表现为伸展“断陷”的构造古地理面貌,并破坏了孔三段、孔二段沉积时期的盆地原型。

关键词 黄骅坳陷 断层活动 伸展盆地 盆地原型 构造古地理第一作者简介 杨桥,女,中国石油大学(北京)资源与信息学院副教授,主要从事盆地构造分析方面的研究及教学工作。

早古生代1.中国东部早古生代沉积古地理华北板块—∈13—O1滨浅海沉积; O2-C1缺失,其南、北为大洋环境。

扬子板块—相对稳定的滨浅海沉积环境,北缘:南秦岭裂谷盆地东南缘:华南被动大陆边缘及华,南裂谷盆地、华夏板块。

(1)Cambrian,寒武纪1)扬子板块寒武纪古地理特征继承了震旦纪的古地理、古构造格局,扬子板块:以稳定型陆表海为特征,东南部:为被动大陆边缘,扬子板块与华夏板块之间:华南裂谷盆地。

寒武纪扬子区海侵广泛,地层具明显两分性:下统为泥、砂质和碳酸盐沉积,化石丰富,中-上统以镁质碳酸盐沉积为主,化石稀少。

标准剖面:滇东晋宁梅树村剖面;宜昌三峡剖面详见图集。

扬子板块及其东南大陆边缘横向古地理变化2)华北板块寒武纪古地理特征华北板块主体自晚元古代后期抬升,后一直遭受风化剥蚀,早寒武世晚期开始海侵。

寒武纪华北板块为稳定的陆表海碳酸盐沉积,其南缘以活动大陆边缘与秦岭洋毗邻。

标准剖面:山东张夏剖面华北板块南缘主动大陆边缘—商丹(商州-丹凤)缝合线以北,蛇绿岩套及丹凤群的岛弧火山岩、二郎坪群的弧后火山岩,由于秦岭洋向北俯冲,在华北板块南缘形成了活动大陆边缘。

华北板块北缘和西南缘北缘推测寒武纪在白云鄂博一带处于稳定大陆边缘状态,逐渐向活动型过渡,西南侧与柴达木古陆之间为古祁连洋,早寒武世时未接受沉积,中寒武世起祁连山南北坡都张裂成裂陷海槽。

北祁连海槽中发育较深海含放射虫硅质岩、中基性火山岩及砂泥质复理石。

(2)Ordovician,奥陶纪早期基本承袭寒武纪的古地理、古构造特征,晚期华北板块主体抬升,华南盆地规模的收缩加剧。

自西向东依然为:扬子克拉通、江南被动大陆边缘及华南裂谷盆地三个沉积区,华南裂谷盆地逐渐萎缩,中奥陶世后萎缩加剧,导致O3的古地理格局明显变化。

1)扬子板块奥陶纪古地理典型剖面:宜昌黄花场剖面东南被动大陆边缘西部为湘桂次深海(湘中地区奥陶纪是一套深灰至灰黑色含碳质、硅质的笔石页岩,代表一种非补偿滞流还原环境),东部为浙皖次深海(浙西早中奥陶世也为滞流环境的笔石页岩相,晚奥陶世沉积了一套巨厚的浅水浊积岩)。

文章编号:1671-1505(2006)03-0339-14*中国石油塔里木油田公司勘探生产项目(2004)的部分研究成果收稿日期:2005-11-10 改回日期:2006-01-10塔里木盆地志留纪地层、沉积特征与岩相古地理*贾进华1 张宝民1 朱世海2 朱运成2 李占银21中国石油勘探开发研究院,北京1000832中原石油勘探局地质录井处,河南濮阳457001摘 要 近年来塔里木盆地志留系油气勘探的发现,使志留系研究重新受到重视,但仍存在一些制约勘探的基础地质问题需要深入研究。

本文在塔里木盆地志留系野外露头、井下地层岩性段划分对比的基础上,详细研究了不同岩性段的沉积体系、沉积相和微相特征,恢复了塔里木盆地志留纪不同时期的岩相古地理格局。

根据志留纪地层发育和沉积特征,塔里木盆地志留系可分为柯坪)塔中和塔东地层分区,并进一步划分为柯坪、巴楚、塔中、塔北、满东和英吉苏6个地层小区。

塔里木盆地志留系主要发育碎屑潮坪(夹风暴)沉积体系、无障壁滨岸海滩)陆棚沉积体系、碎屑潮坪)滨岸砂坝复合沉积体系和辫状河三角洲沉积体系4种类型,经历了海域范围逐渐缩小、古气候由温暖潮湿向炎热干旱过渡的过程。

盆地整体地势呈南高北低,物源主体来自塔东和塔东南地区。

平面上西部水体较浅而开阔,东部较闭塞,海侵方向来自北部和西北部。

塔里木盆地志留纪古环境和古地理特征反映了在沿海岸带附近发育潮下潮道与砂坝砂体,尽管单砂体厚度较薄,但多套单砂体纵向上叠置可以形成砂体相对富集的砂层组,具有形成岩性)地层圈闭的地质条件。

关键词 塔里木盆地 志留纪 地层 沉积特征 岩相古地理第一作者简介 贾进华,男,1965年生,1993年毕业于中国地质大学(北京),获博士学位,现为中国石油勘探开发研究院高级工程师,主要从事含油气盆地沉积学和储层地质学研究。

中图分类号:P51212 文献标识码:AStratigraphy,sedimentary characteristics and lithofaciespalaeogeography of the Silurian in Tarim BasinJia Jinhua 1 Zhang Baom in 1 Zhu Shihai 2 Zhu Yuncheng 2 Li Zhanyin 21Resear ch I ns titute of Petroleum Ex p lor ation &Develop ment ,Petr oChina,Beij ing 1000832Geologic Logging Dep ar tment of Zhongy uan Petr oleum Exp loration Bur eau ,Puyang 457001,H enanAbstract A great attention has been repaid to the study of the Silurian in the Tarim Basin due to the discovery of petroleum in the interval,but there still exists some basic geologic problems w hich hinder the ex ploration 1Based on the division and correlation of different litholog ic members between the field outcrops and the wells,the depositional systems and sedimentary facies and m icrofacies of these members have been studied in detail 1Then,the lithofacies palaeogeographic evolution of the Si-l urian in the Tarim Basin has been reconstructed 1According to the stratigraphic and sedimentary deve-l oping features,the Silurian in the Tarim Basin can be divided into Keping -Tazhong and T adong strat-i第8卷 第3期2006年 8月古地理学报JOU RNAL OF PALA EOG EOG RAPHYVol 18 N o 13Aug 1 2006g raphic regions,and be subdivided into six stratig raphic sub reg ions including Keping,Bachu, T azhong,Tabei,M andong and Ying jisu1M ainly four types of depositional systems w ere developed in the Silurian in the T arim Basin1T hey w ere the shore-neritic shelf system,detrital tidal flat(interca-lated tempestites),detrital tidal flat-shore composite and braided delta systems1Sedimentary facies are dominated by detrital tidal flat,shore beach,offshore subaqueous sand bar,neritic shelf and braided delta1The T arim Basin ex perienced a process of marine domain gradually decreasing and paleo-climate changing from w arm and humid to hot and dry during the Silurian1The topog raphy of the Si-l urian basin w as higher in the south and low er in the north and the sediments mainly came from T adong and Tadongnan areas1T here w ere a relatively shallow and extensive w aterbody in western area,and a relatively eux inic body in eastern area1M arine transgression w as from the north and northwest1The palaeoenvironmental and palaeogeographic characters show that subtidal channel and bar sandbodys w ere developed along the shore-line1Although the sing le sandbody w as thin,relatively abundant sand-body assemblages can be formed by the vertical stacking of many sets of single sandbodys1Thus the ge-olog ic conditions for forming litho-stratigraphic traps are favorable1Key words T arim Basin,Silurian,stratigraphy,sedimentary characteristics,lithofacies palaeog eographyAbout the first author Jia Jinhua,born in1965,graduated from China U niversity of Geo-sciences(Beijing)and obtained a doctoral degree in19931Now he is a senior engineer in Research In-stitute of Petroleum Ex ploration and Development,PetroChina,and is engaged in sedimentology, reservoir geolog y of petroliferous basin11引言在塔里木盆地最初的油气勘探中,志留系并未受到足够的重视,但随着近几年在志留系砂岩中获得越来越多的油气发现和不同级别的油气显示,志留系重新引起了勘探家们的关注。

第25卷第期2020年6月成果专栏中国石油集团碳酸盐岩储层重点实验室成果海相油气地质2020年第25卷第2期表1四川盆地寒武系龙王庙组沉积相特征碎屑的填平补齐后,盆地内古地貌趋于平缓,地势总体呈西高东低,开始了清水碳酸盐沉积。

四川盆地龙王庙组以大套白云岩为主,下部石灰岩较多,中部常夹膏盐岩,上部夹少许砂泥岩,厚0~727m 。

区域上在川西广元—资阳—乐山一带地层缺失,川东、黔东地层增厚,向两侧厚度减薄,具有2种特征不同的岩性组合:①单一的碳酸盐岩组合。

主要分布在川中及其邻区,多为白云岩与石灰岩沉积。

②含膏碳酸盐岩组合。

分布在川南南部及川东地区,多为碳酸盐岩与膏岩、盐岩或膏质白云岩互层。

龙王庙组纵向上可进一步细分为上、下2段,代表2次海平面升降旋回:下旋回以通江—开江—重庆—赤水为界,东侧石灰岩发育,西侧白云岩发育,膏盐岩仅见于宁2井一带;上旋回在全盆地均发育较厚,以白云岩为主,颗粒滩发育,局部可见膏盐岩层。

川中磨溪地区发育颗粒滩和滩间泥晶白云岩岩相组合。

颗粒滩普遍白云石化,孔隙发育;旋回中部多为深灰色—黑色泥质泥晶白云岩、深灰色泥岩夹层,反映水体为较深的缺氧环境。

川东北地区下旋回以泥晶灰岩为主,上旋回主要为泥—粉晶白云岩夹颗粒白云岩,颗粒白云岩位于旋回的上部,孔隙发育。

川东南地区下旋回以泥晶灰岩、泥质泥晶灰岩为主,含有陆源物质,向上逐渐减少;上旋回以膏盐岩发育为特征,潟湖周缘发育膏云坪白云岩,夹少量颗粒白云岩,孔隙发育。

1.2龙王庙组双滩沉积相模式在露头地质调查、分区单井相分析和特征对比的基础上,建立了龙王庙组远端变陡的缓坡沉积模式,自西向东(自陆向海)依次为古陆—近岸潮坪—浅水内缓坡—开阔内缓坡/局限内缓坡—中缓坡—外缓坡及盆地沉积,各相带沉积特征见表1。

陈娅娜等:四川盆地寒武系龙王庙组岩相古地理特征及储层成因与分布龙王庙组记录了从潮湿到干旱气候的完整沉积序列,由于在万州—赤水潟湖的两侧均发育颗粒滩相带,此模式亦为龙王庙组双颗粒滩缓坡沉积模式。

辽河群沉积时期岩相-古地理基本特征辽东裂谷长约830千米,宽约60-170千米。

辽东裂谷沉积时期,据前期研究,岩相-古地理特征总结如下:辽东裂谷据北北东-北东向主干边界基底同生断裂和北东向、北西向的次级同生断裂,将辽东裂谷分成七个构造单元:1、北部边缘隆起;2、大石桥-草河口断坳;3、虎皮峪(周家)-宽甸断隆;4、盖县-岫岩断坳;5、盖县-旅顺隆起(庄河隆起);6、丹东-长海断坳;7、南部边缘隆起。

现主要介绍大石桥-草河口断坳中辽河群岩相-古地理。

一、里尔峪期岩相-古地理特征据前人研究,里尔峪期岩相-古地理沉积环境,以裂谷轴为界,即以现在地理范围西自大石桥-析木域-草河口-桓仁一线,它相当于裂谷轴位置。

以它为界将裂谷分成轴南侧和轴北侧两个相区。

南区的里尔峪期沉积,西起营口,经岫岩、凤城,东至宽甸,长约300千米,宽约几十千米的东西狭长地带。

是辽东裂谷早期强烈下陷时期沉积的优地槽沉积环境。

该地带内,未见浪子山组地层出露,其原因可能有两个:一是从里尔峪期开始,盆地的中央凹陷区向南迁移,里尔峪组的沉积掩盖了它;二是其原浪子山组被造山早期的席状花岗岩所占据。

里尔峪组岩性以浅粒岩、钠长浅粒岩、电气石变粒岩以及条痕状混合岩为主,恢复原岩相当于火山喷发岩。

下部发育有条痕状混合岩,这种混合岩一般出露于穹窿状褶皱的核部,既有一定的层位,也具有切层的特点,推测与次火山岩的地质特征极为相似。

条痕状混合岩与各种变粒岩、浅粒岩、电气石变粒岩及镁质大理岩,构成了独突的含硼建造。

它在时空关系上和演化特征上与硼矿、硼镁铁矿具有特定的成因联系。

岫岩-凤城通远堡一带,里尔峪组可分三个岩段:下部为钠长浅粒岩、电气石变粒岩、黄铁浅粒岩、磁铁钠长浅粒岩、黑云变粒岩;中部为含榴黑云变粒岩、矽线二云变粒岩、二长变粒岩及浅粒岩;上部为黑云变粒岩、黑云二长变粒岩、浅粒岩、电气(钠长)浅粒岩夹矽线黑云变粒岩,顶部为复杂的钙硅酸岩。

通远堡以东的宽甸地区,岫岩以西的营口地区,里尔峪组三分性不明显。

第二节盆地分析来源 /oldweb04/show.php?artid=439盆地分析是沉积盆地研究最为重要的内容之一,早期的盆地分析研究内容较为局限,主要侧重于盆地的地层、沉积特征和岩相古地理方面的研究。

近年来,越来越多的地学者把沉积盆地作为实体进行地球动力学的综合研究,它包括了盆地形成的构造环境及其力学机制、盆地的沉积充填史、盆地热演化史以及盆地流体等方面的研究。

沉积盆地作为地球表面最基本的构造单元之一(大约占地球表面大陆2/3的面积由沉积地层组成),其不仅记录了岩石圈动力学过程和板块相互作用的历史,而且蕴藏着人类不可缺少的能源和其他矿产资源。

近年来,与盆地分析相关学科的研究和矿产资源开发极大地促进了沉积盆地的研究。

沉积盆地的动力学正在成为盆地研究领域的主要趋向,并将成为跨世纪的固体地球科学研究规划中的重要组成部分,其目的在于认识盆地的成因,进而揭示其全部演化历史中的动力学过程,并探求其内在驱动力。

一、盆地分析的概念与发展历史Conybeare(1979)认为盆地分析是指将盆地的发展序列划分成岩性的、时间地层的、生物地层的和生态的单元,进一步了解气候和沉积环境以及各单元之间的古地理关系,了解构造作用对盆地成因的影响等。

Miall(1984)指出,盆地分析是地层学、构造学和沉积学等的综合分析,其最重要的研究结果是揭示沉积盆地的古地理演化。

近年来,盆地分析的概念有了更广泛的含义,许多学者认为盆地分析是将沉积盆地作为一个完整的研究单元,以盆地演化为线索,系统地研究盆地的构造发展史、沉积充填史、埋藏史、热演化史,建立盆地演化模式,并研究油气和其他沉积矿产的学科。

总的来说,盆地分析在20世纪60年代以前处于初期发展阶段,最初只限于沉积学和岩相古地理学的研究,后来,Krumbeihe和Sloss等认识到了大地构造对盆地及其岩相起到了最根本的控制作用,并将构造与沉积作用的相互关系研究贯穿于盆地分析的各个阶段。

Science &Technology Vision科技视界0引言鄂尔多斯盆地位于华北地台西部,面积28×104km 2,是我国重要的能源盆地,石油天然气资源丰富,俗称“半盆油、满盆气”,其中大牛地气田位于盆地东部伊陕斜坡带东北部塔巴庙区块,以上古生界石炭—二叠系为主要目的层,开发致密砂岩气为主的大型气田,勘探面积2000km 2。

自2000年以来,大牛地气田已有13年的勘探开发历史[1],施工钻井超过1000口,2012年天然气产量达到27.59亿m 3,积累了成熟的勘探开发经验和研究成果,对鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩气等非常规天然气的开发具有重要的指导意义。

大牛地气田为典型的低压、低渗—特低渗储层,以岩性圈闭发育为主,为隐蔽性致密气藏。

多年的研究表明,特定的沉积背景及生储盖组合是决定大牛地气田成功开发的关键因素,鉴于大牛地气田目的层系多,储层连续性差等特点,对大牛地气田沉积背景、沉积古地理演化尤其是储层精细化研究及沉积体系类型的划分对精确预测储层及目的层的展布形态具有重要意义。

本文以大牛地气田上古生界石炭—二叠系为研究对象,通过对区域沉积背景、沉积古地理演化的分析,对沉积特征及沉积微相进行精细划分和研究。

1沉积背景鄂尔多斯盆地的地质构造演化可分为五个阶段:①中晚元古代以浅海碎屑岩和碳酸盐岩发育为主的裂陷槽盆地阶段;②早古生代以陆表海碳酸盐岩沉积为主的复合型克拉通坳陷盆地阶段;③晚古生代到中三叠世以滨海碳酸盐岩逐渐过渡为碎屑岩台地的联合型克拉通坳陷盆地阶段;④晚三叠世到白垩纪的大型内陆湖泊、河流沉积的坳陷盆地阶段;⑤新生代内陆河湖断陷充填型周缘断陷盆地阶段。

从现今盆地的构造面貌来看,地史时期虽然经历了多期次的构造运动,但盆地内部广大地区的构造环境具有长期、整体的稳定性,各时代地层除盆地边缘有角度不整合接触外,一般均为连续沉积或假整合接触[2]。

鄂尔多斯盆地的五个发展阶段具有不同的沉积体系和沉积特征,形成了不同的油气生成、运移、聚集和成藏环境,在鄂尔多斯盆地内形成了三套含油气体系,即下古生界寒武—奥陶系海相碳酸盐岩含油气体系、上古生界石炭—二叠系海陆交互相含煤碎屑岩含油气体系和中生界内陆湖泊相碎屑岩含油气体系,大牛地气田主要属于上古生界石炭—二叠系海陆交互相含煤碎屑岩含油气体系。

沉积学与盆地分析的新理论与方法沉积学是地质科学的基础学科之一,是研究沉积物的物质成分、结构构造、分类及其形成作用,以及沉积环境和分布规律的一门科学。

研究对象是沉积物和沉积作用,包括研究未曾石化和已经石化的天然沉积物及自然环境中沉积作用的过程和机理。

沉积学作为地质科学的一个分支,它与流体力学和地层古生物学密切相关,与物理学、化学、海洋学、气象学、水文学、土壤学、建筑学也有重要联系。

沉积学作为地质学中的一门分支学科在过去三十年,特别是近十几年来已取得了长足的进展,并且在科研和生产中发挥着越来越大的作用。

这是因为沉积学研究不仅涉及像地球岩石圈演化这样的基本理论问题,而且也关系到如石油、天然气、煤等能源和铁、锰铝铅锌铜等矿产资源的开发和利用,海港建设、河道疏浚、谁看防淤及环境保护等一系列实际问题的解决。

1沉积环境及其演化1.1碳酸盐和陆源碎屑混合沉积体系近年来,混合沉积机制研究的突破主要体现在以下两个方面:(1)海平面变化对混合沉积体系的影响及其环境效应。

在潮坪、潮缘和浅海滨岸带,海平面变化对混合沉积环境影响最大,可以形成广泛的混合沉积;在平坦的碳酸盐台地,海平面上升可使沉积速率增大,造成混合沉积发育,而海平面下降则导致台地浅水区缩小和台地顶部暴露,减少了混合沉积体系的机率出现;在碳酸盐缓坡,无论海平面上升还是下降,缓坡中均可见到数量不等的混合沉积。

(2)构造升降通过控制盆地类型、物源区、沉积区的分布形态以及物源供给量来控制混合沉积,对活动大陆边缘混合沉积体系的影响尤其明显。

此外,风暴流、浊流及等深流等突发事件作用,通过对原有沉积物的改造和实现跨环境搬运、再沉积而形成浅海-盆地相混合沉积;气候通过冰期-间冰期的变化影响海平面的变化和物源的供给控制混合沉积体系。

1.2事件沉积学事件沉积学是从“灾变论”复活、发展而形成的边缘学科。

风暴、不整合、季纹泥沉积、洪泛面以及大洋缺氧等事件是一系列区域性甚至洲际性事件,而磁极倒转、气候突变、构造巨变、星球撞击(陨击)、凝灰/火山灰沉降、海平面上升、冰川作用、生物绝灭等事件具全球性。

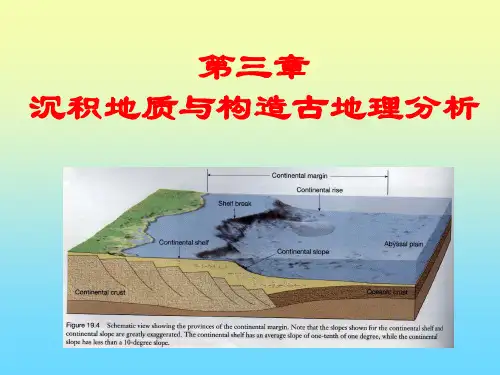

第十章 沉积盆地及古地理分析塔里木沉积盆地沉积盆地:地球表面三度空间内,容纳沉积物堆积的场所。

沉积盆地分析:运用多学科(沉积学、地层学、构造地质学)知识,采用多种方法(钻孔、露头观察、地球物理)对沉积盆地的形成、沉积充填、古地理演化和地球动力学进行综合研究的过程。

古地理学:研究地史中地球表面的自然地理(海陆分布、海平面变化、沉积介质性质、地形地貌、气候条件、生物分布等)特征及其发展历史的学科。

古地理分析:通过沉积学、古生态、古构造、地球化学等方法,再造地质历史时期中的自然地理景观的过程,也就是再造沉积区和侵蚀区的古景观的过程。

古地理研究包括:(1)沉积古地理:反映海陆分布、各种古环境及沉积产物;(2)生物古地理:通过生物相、生物分区研究,确定古代环境(海陆,水深)的分布及其对古板块构造的指示意义。

(3)构造古地理:着眼于构造地貌标志,表示各种沉积类型、组合的分布,表示构造—地貌单元,如大陆边缘、岛弧、边缘海、裂陷槽等。

古地理分析的内容包括:确定侵蚀区位置、盆地边界、古地貌、母岩性质、介质类型、水动力条件、化学性质、古气候等。

古地理分析不仅可以确定当时的自然地理景观,还可查明沉积矿产生成与分布规律,阐明沉积作用与大地构造之间的关系,进一步了解地壳运动与地质发展史,作出矿产的预测。

一、陆源区的分析1. 判断古陆或侵蚀区的存在2. 查明古地形的起伏特征3. 物源区母岩性质的确定(1) 砾岩的成分;(2) 砂岩的成分;(3) 碎屑重矿物组合判断古陆或侵蚀区的存在古陆或侵蚀区的概念:侵蚀区相对于沉积区,在一定时期内,以风化侵蚀作用为主的地区。

如在一定时期内堆积了沉积物,则可以认为是沉积区。

侵蚀区是向沉积区供给陆源碎屑的剥蚀区。

判断侵蚀区存在的6个标志:(1)地层的缺与失,某些地层可能是在沉积之后被侵蚀掉的。

(2)地层的尖灭和较新地层的超覆。

(3)地层顶部有古风化壳存在,不整合接触。

地层的缺和失(4) 根据沉积相变化:从侵蚀区到沉积区的相变化有规律,海侵相序或海退相序。

靠近陆源区陆相沉积多,追索侵蚀区。

(5)根据古流向分析,区分古剥蚀区和后期隆起剥蚀区,确定古剥蚀区存在的方位。

(6) 根据陆源碎屑的含量和粒度变化确定古陆的存在。

愈靠近侵蚀区,源碎屑矿物含量愈高,粒度愈大。

粘土矿物组分的规律变化为近陆地以高岭石为主,远离剥蚀区则蒙脱石和伊利石增多。

古地形的起伏程度与大地构造性质、剥蚀强度、沉积作用强度有关。

在构造稳定区,构造运动缓慢,风化作用强,古陆地形较平坦,其上覆有风化壳;在构造活动区,升降运动的速度和幅度均很大,具有切割强度大的地形。

粗碎屑和砾岩为侵蚀区地形切割的标志。

细粒碎屑和酸盐反映剥蚀区较平坦。

沉积相类型及其分布反映古地形特征,残积相与坡积相为正地形;湖泊相、沼泽相和河流相是负地形;冲积扇分布在地形起伏剧减缓的山麓;三角洲相是平坦地形;海相指示海盆。

3. 物源区母岩性质的确定物源区(古陆)是提供陆源碎屑的源区。

(1) 砾岩的成分据砾石的粒度、成分及百分含量确定母岩的性质及物源方向。

砾岩分布在盆地边缘,接近于物源区;砾石成分直接反映物源区的母岩成分;统计各种砾石成分及比例,可得知母岩的成分特征。

砾岩的成分(2)砂岩的成分岩屑成分直接反映母岩性质。

直接反映母岩性质。

颗粒矿物类型反映母岩性质的良好标志。

主要矿物是石英和长石。

石英中的包裹体、石英消光类型、形状以及多晶现象被用来判别不同源岩的石英:★中、酸性岩浆岩的石英为镶嵌的多晶石英;★火山岩的石英是单晶、透明、颜色呈烟灰色、无波状消光、呈短的双锥体、并有裂纹和熔蚀现象。

★变质岩的石英,为缝合接触的多晶石英,具有波状消光,石英中有矽线石、电气石、蓝晶石等矿物包裹体。

(3) 碎屑重矿物组合二、古海岸位置的确定由于海岸地区主要遭受潮汐、波浪及河流的作用,海岸线的位置不断的改变,现代是按平均海平面作为海岸线位置。

从地质图上分析海陆交互的地带,图上的地层界线不完全代表古海岸线。

从残留的露头标志确定海岸线,如海滩、潮汐、泻湖等滨岸带的分布,包括介壳滩、砾石滩、海岸萨布哈沉积、藻类叠层石、图上的地层界线不完全代表古海岸线。

三、水介质的物理—化学条件分析水介质的物理、化学条件包括:水深、温度、盐度、氧化还原电位(Eh)及酸碱度(pH)等。

这些因素直接控制水体溶解的化学沉积分异作用及沉积矿产的形成、生物的繁殖等状况。

1、pH值和Eh值的推断pH值:沉积物对氧化还原极为敏感的是变价元素的化合物(如Fe、Mn等)。

常用的标志是含铁的自生矿物,由氧化至还原出褐铁矿->赤铁矿->海绿石->鳞绿泥石->菱铁矿->白铁矿和黄铁矿(氧化环境)(弱氧化弱还原环境)(还原环境)(强还原环境)颜色判断:黑色、绿色代表还原环境;紫红色、红色是氧化环境。

注意:红色沉积物在埋藏后,可以还原成为绿灰、灰黑等还原色。

酸碱度(pH值)的标志:酸性介质pH<7, 中性介质pH=7, 碱性介质pH>7。

pH值的直接矿物标志有:碳酸盐矿物、含铁矿物和粘土矿物。

含煤沼泽环境形成于强酸性水介质,常与白铁矿相伴生,海相页岩中常伴生黄铁矿,属中性或弱碱性的水介质条件。

2.确定古盐度的标志海水正常盐度为3.5%,半封闭盆地盐度变化范围很大,可以淡化也可以咸化。

利用自生矿物和古生物推断沉积水介质的含盐(1)古生物标志生物对不同盐度的适应能力是不同的,分为窄盐性生物及广盐性生物。

窄盐性生物有钙质红藻、钙质绿藻、钙质有孔虫、钙质海绵、珊瑚、苔藓虫、腕足类、棘皮类、掘足类、头足类等;广盐性生物有蓝藻、硅藻、普通海绵、钙质蠕虫管、双壳类、腹足类、介形虫等。

半咸水生物有双壳类、腹足类、介形虫、锶足类、硅藻、蠕虫管及蓝藻等超咸水生物:与半咸水生物群没有多大差别。

淡水生物有蓝藻、硅藻、轮藻、有壳变形虫、普通海绵、蠕虫管等以及双壳类、腹足类、介形虫等。

(2) 沉积标志随着盆地内水介质含盐度的增加,而形成一系列自生化学成因矿物,其沉积顺序为:含天青石、萤石、重晶石的白云岩:反映盆地内水体的盐度较高。

正玉髓为超盐度的指示物。

海绿石、胶磷矿物形成于正常沉积岩的某些结构与构造与盐度有关:在超咸水或清水环境中形成的鲕粒是呈放射状,而不是同心状。

在浅水中,蒸发速率高,盐度增高,当超过沉积物孔隙水中的盐度时,形成收缩裂从超盐度的萨勃哈到正常海洋,随着盐度的降低,而脱水裂隙减少。

藻席指示正常盐度或盐度偏增高(潜穴及食草生物减少时藻类生长繁盛,藻席发育3.古水深分析古水深分析对再造沉积盆地的古环境和盆地构造具有重要的意义,确定绝对水深较困难,经常是确定相对深度。

确定古水深的生物学标志和沉积学标志等。

(1)自生矿物标志一些沉积期或同生期形成的自生矿物说明古水深。

海绿石形成于远离大河口的陆棚区,介质条件为弱咸性(Ph=7-8)和弱氧化—弱还原(Eh=0)的正常海水,水温10o-15oC,形成。

鲕绿泥石形成于较温暖的浅海,水温大于20oC,深度小于60m。

盐类矿物则多形成于干旱暴露的环境。

(2) 地球化学标志元素的聚集与分散与水深度和离岸距离有一定关系。

元素在沉积作用中发生化学分异作用和生物化学分异作用。

由滨岸向深海,Fe、Mn、P、Co、Ni、Ca、Zn、Y、Pb、Ba增加(Mn、Ni、Co、Cu升高趋势更显著)。

海洋中Mn的分布受酸碱度和氧化还原电位的控制。

一般随pH值增大,Eh值降低,Mn+2矿物逐渐从海水中沉淀出来。

此外沉积速率也影响着Mn的分布,沉积速率低,从海水中沉淀出来的Mn被陆源和生物成因的沉积物的稀释程度降低,故沉积(3)生物学标志0-50m:藻类、底栖有孔虫、双壳类、腹足类、造礁珊瑚、灰质海绵、无铰纲腕足动物。

50-100m:底栖、浮游的高级生物繁盛、珊瑚、腕足类、头足类、棘皮类等,且保存较好。

因阳光难透入,故藻类少。

100-200m:生物逐渐减少,有苔藓虫、具铰纲腕足动物、海绵、海胆。

>200m:远洋底栖生物主要是海百合、硅质海绵,少数薄壳腕足类及细枝状的苔藓动物。

遗迹化石对古水深也有较好的指示意义。

(4) 沉积学标志从浅水到深水,沉积物粒度从粗到细;深海浊流可出现粗粒沉积。

蒸发岩在干燥气候条件下,局限的滨岸水体及附近的潮坪环境中形成,水深不超过几米;鲕粒灰岩常形成于搅动的温暖浅水环境,水深不超过10-15m;珊瑚、苔藓虫、层孔虫、海绵等造礁生物在波浪带生长,形成的礁灰岩水深不超过10-50m;深水环境中多软泥沉积及硅质沉积,碳酸盐沉积少,并常出现浊流沉积。

沉积构造是指示水深的良好标志:雨痕、干裂及盐晶痕等层面构造及鸟眼构造反映沉积物露出水面的标志。

交错层理、波痕、水平层理等存在与否,结合沉积物的特点,区分出浪基面以上的动水环境或浪基面以下的静水环境。

交错层理的层系厚度是平均水深的一种函数,层系组愈厚,水也愈深。

丘状交错层理出现在陆棚,形成的深度在正常浪基面和风暴浪基面之间,水深为几十米。

水深和层系厚度间的关系实点为海和河口湾;空心圈为河流。

四、古气候分析气候是气候要素(如降水量、气温、风力和风向等)的综合现象;古气候分析是研究地史时期气候特征及其变化规律。

在古地理研究中,古气候分析占有重要地位。

古气候条件影响到各种地质作用、沉积物、沉积矿产的形成。

古气候的再造有助于发现和评价煤、铁、锰、铝土矿、盐类等矿产。

确定古气候的标志:1. 古植物标志 2. 矿物岩石标志 3. 沉积学标志1.古植物标志★古生代植物群是耐阴植物群;★中生代的植物群需要较强阳光;★新生代植物群需要强阳光;★潮湿的热带气候使植物繁茂地生长,形成巨大木本植物群;★过度潮湿地区的植物,一般具有巨大的树干,宽阔的叶片,弱而浅的根部系统,通气组织高度发育以及有强烈蒸发性能,而干旱植物的生长则相反。

2.矿物岩石标志鲕状赤铁矿:多数在温暖、甚至是炎热条件下形成。

煤:含煤岩系是在炎热潮湿或温暖潮湿气候条件下形成的。

碳酸盐:大规模碳酸盐沉积作用主要发生在南北纬20o左右,是温暖热带和亚热带的标志。

磷块岩:也是温暖或炎热气候的标志。

土状堆积: 分布于华北的黄土是寒冷(冰期)气候条件下的风成沉积,指示干、冷气候。

华南的红土,则反映温暖潮湿的气候。

蒸发岩:是在蒸发作用下形成的,指岩盐、石膏、硬石膏、钾盐等,代表炎热和干燥气候。

现代岩盐和石膏主要在10o-45o的纬度之间。

红层: 温暖或炎热、干旱或半干旱。

风成沙漠沉积:在现代南北纬30o地带,可以观察到两条沙漠带。

冰碛岩:极地冰川(大陆冰盖)和山岳冰川。

3. 沉积学标志冲积扇:主要在干旱、半干旱气候区河流沉积:干旱区河网稀疏,径流贫乏,多为季节性河流。

在潮湿气候区,河网密集,泾流量丰富。

湖泊沉积:寒带湖泊没有化学沉积及生物沉积。

温带湖泊有机物质产率低而使湖底保持氧化条件,底栖生物繁盛。