沉积古地理与盆地分析

- 格式:ppt

- 大小:10.39 MB

- 文档页数:30

沉积盆地分析基础与应用学院:姓名:学号:沉积盆地是地球圈层系统的浅部组成部分,大多数盆地的充填体厚度小于10-20km,但其形成和演化却受控于深部地球动力学过程。

世界上大多数裂谷类盆地的构造一热体制直接受控于岩石圈的减薄和隆起的软流圈的状态。

相当厚的沉积物充填的地壳大型坳陷。

从石油地质学看,要使一定面积上沉积物能堆积到相当大的厚度,该地区的地壳必然在整体上具有下沉趋势,即它是与沉积同时的同生坳陷。

一个沉积区有自己的边界,在边界内沉积物有规律地分布,反映了沉积时或沉积岩原生状态时的古地理一古构造环境,因而它又可称为原生盆地或原型盆地。

沉积盆地是指在一定特定时期,沉积物的堆积速率明显大于其周围区域,并具有较厚沉积物的构造单元。

如松辽盆地、渤海湾盆地等。

从而对盆地历史的了解成为可能,这对于石油地质研究是十分重要的。

沉积盆地分析是在20世纪板块构造学说创立后发展起来的一个重要的地球科学研究领域。

对沉积盆地不仅强调要将其视作一个整体,通过多学科和手段进行动态的、综合的分析,也强调对沉积盆地形成时的大地构造、古气候、海平面等背景分析。

通过对沉积盆地的特征分析来反演盆地演化历史,同时强调从盆地角度出发联系全球系统包括海洋、古地理及气候等的变化。

在地球科学研究和应用的3大领域(科学研究、物质需求、生存环境)中,沉积盆地均处于极为重要的地位.其中展布面积大、发育时间长的大中型盆地(如含油气盆地)意义更为重要.沉积盆地是地史上地壳或岩石圈较长时间相对沉降、沉积物在其中不断充填过程中的一种负向地壳构造.将沉积盆地动力学定义为:直接控制和明显影响盆地沉降和沉积充填的地球内、外动力地质作用有机耦合的统一动力学系统和演化过程;属地球动力学大系统的重要组成部分.根据盆地沉降动力的不同,将盆地成因划分为热力、应力、重力和复合成因4种类型.从厘定和揭示盆地沉降、沉积和堆积中心的分布位置、演变规律及其相互关系入手,剔去非沉降作用产生的沉积效应,有可能揭示沉降作用特征和其与沉积、堆积中心的时空演变关联及原因.活动性强、深部作用活跃、后期改造强烈是中国沉积盆地的重要特点,这由中国大陆的特性所决定.根据后期改造的主要地质作用及改造形式的不同,将改造盆地划分为8种类型.剔去后期改造的影响,系统恢复原始盆地面貌,为深刻认识和揭示盆地演化改造过程和油气成藏、定位及分布的重要基础.根据改造盆地的地质实际和笔者的研究实践,探讨和提出了改造盆地研究和油气评价的思路及程式;从绝对时间和相对时限两方面,具体厘定了中国盆地油气晚期超晚期成藏定位的时限.探讨了深部作用对油气富集的影响、油气逸散及其地质效应等问题.含油气盆地动力学研究系统可划分为成盆、成藏和评价3大次系统.在盆地演化和改造过程中,各次系统及子系统之间联系密切、相互作用.倡导沉积盆地研究遵循"整体、动态、综合"的总则.世界已探明的砂岩型铀矿床逾82%与已生产的油气田或煤田同盆共存.盆地中沉积物的性质取决于盆地的位置,如盆地位于陆内,则有陆相沉积物的堆积;如位于大洋中,则为海相沉积;如位于沿海地区,则有海、陆相两类沉积物的堆积;一个沉积盆地的发育,通常是经历了几百万年的历史,在如此漫长的地质时期内,其中沉积物的性质及沉积物的特征,都处在不断的变化中。

构造动力学机制与中国沉积盆地形成一.背景及意义中国有大小不同的沉积盆地485个,进行过油气勘探的盆地有107个,发现有大-中型油田的盆地16个,占勘探盆地数的15%。

对于这些盆地的分布规律和动力学成因机制有不同的认识,胡见义等(1991)从现有盆地反应最终格局出发,认为西部具挤压、东部为张性、中间过渡性盆地的观点;也有的从地貌结合盆地动力学性质,以大兴安岭---太行山---雪峰山为界,把中国分为东西两部,以西为挤压型盆地,以东为拉张型盆地;这条NNE向的山脉分布带,恰好是中国东部重力梯度带。

近年来朱介寿等(2002)【1】根据欧亚大陆及西太平洋地区58个数字地震台站约12000个长周期波形记录,挑出4100条面波大圆传播路径,采用面波频散及波形拟合反演方法,对东亚及西太平洋边缘海地区的地壳和地幔进行了高分辨率三维S波速成像,结果发现以东经110 为界,东西两部分岩石圈、软流圈的结构与深部动力学过程有巨大的差异。

此界限与大兴安岭—太行山---雪峰山连接基本对应,界线以西主要是印度板块与欧亚板块碰撞引起的岩石圈汇聚增厚区,界线以东主要是由于软流圈上涌引起的岩石圈减薄区。

中国大陆晚中、新生代以来,东西构造差异和盆地的不同类型成因,我们将由表及里和由浅入深到演示区青年和软流圈内更深层次上考查西部陆内俯冲、陆内造山和前陆盆地形成等问题,考查东部裂谷盆地的形成和演化,这非常有利于今后油气勘探工作[2]。

二.沉积盆地的动力学机制[3]地球历史演化的动力是来自地核和地幔, 通过地幔的热对流把地核产生的热量传递到地表, 并通过不断变化的热对流和物质对流来达到地球内部的平衡。

核-幔边界过剩的热通过地幔羽的形式或软流圈的区域性隆升形式传递到岩石圈上部, 并使岩石圈隆起、遭受剥蚀, 当热散失后在地表形成盆地。

地幔热对流具体体现在软流圈上涌的高度或莫霍面位置,或以火山喷发作用将热直接传导到大气圈。

软流圈和莫霍面的位置对中、新生代盆地的形成和演化具有明显的制约作用。

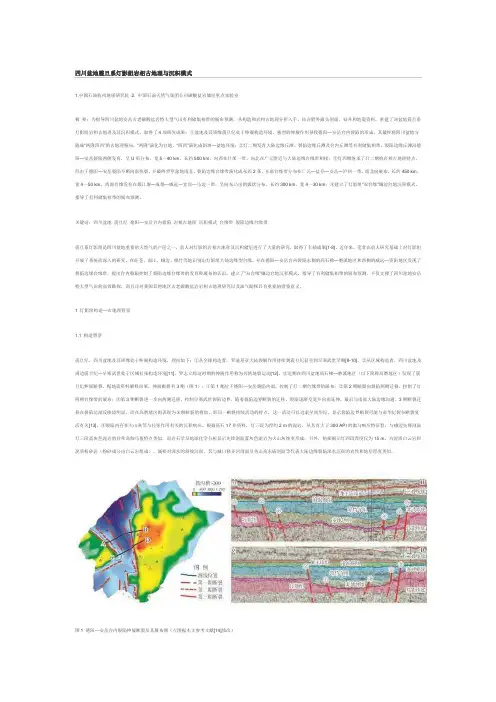

四川盆地震旦系灯影组岩相古地理与沉积模式1.中国石油杭州地质研究院2. 中国石油天然气集团公司碳酸盐岩储层重点实验室摘要:为指导四川盆地安岳古老碳酸盐岩特大型气田有利储集相带的展布预测,从构造和岩相古地理分析入手,结合野外露头剖面、钻井和地震资料,重建了该盆地震旦系灯影组岩相古地理及其沉积模式,取得了4项研究成果:①盆地及其周缘震旦纪处于伸展构造环境,强烈的伸展作用导致德阳—安岳台内裂陷的形成,其最终将四川盆地分隔成“两隆四凹”的古地理格局,“两隆”演化为台地,“四凹”演化成斜坡—盆地环境;②灯二期发育大陆边缘丘滩、裂陷边缘丘滩及台内丘滩等有利储集相带,裂陷边缘丘滩沿德阳—安岳裂陷两侧发育,呈U形分布,宽5~40 km、长约500 km,向西在什邡一带、向北在广元附近与大陆边缘台缘带相接;③灯四期继承了灯二期的岩相古地理特点,但由于德阳—安岳裂陷不断向南张裂,并最终贯穿盆地南北,裂陷边缘台缘带演化成东西2条,东部台缘带分布在广元—盐亭—安岳—泸州一带,南北向展布,长约450 km、宽4~50 km,西部台缘发育在都江堰—成都—威远—宜宾—马边一带,呈向东凸出的弧状分布,长约300 km、宽4~30 km;④建立了灯影组“双台缘”镶边台地沉积模式,指导了有利储集相带的展布预测。

关键词:四川盆地震旦纪德阳—安岳台内裂陷岩相古地理沉积模式台缘带裂陷边缘台缘带震旦系灯影组是四川盆地重要的天然气的产层之一,前人对灯影组岩相古地理及沉积储层进行了大量的研究,取得了丰硕成果[1-8]。

近年来,笔者在前人研究基础上对灯影组开展了系统而深入的研究,在旺苍、南江、峨边、绵竹等地识别出灯影组大陆边缘型台缘,并在德阳—安岳台内裂陷东侧的高石梯—磨溪地区和西侧的威远—资阳地区发现了裂陷边缘台缘带,提出台内裂陷控制了裂陷边缘台缘带的发育和展布的认识,建立了“双台缘”镶边台地沉积模式,指导了有利储集相带的展布预测,不仅支撑了四川盆地安岳特大型气田的高效勘探,而且还对我国其他地区古老碳酸盐岩岩相古地理研究以及油气勘探具有重要的借鉴意义。

中国东南部新生代盆地之琼东南盆地深水区构造格局及演化摘要:近年来,世界范围内的深水地区油气勘探不断取得重大突破,除了墨西哥湾、巴西坎坡斯湾盆地和西非等三大深水油气勘探的热点地区外,在俄罗斯、挪威和东南亚的深水地区也不断发现大型油气田。

我国南海北部深水区与国外获得巨大成功的深水油气勘探区较为类似,其勘探潜力巨大。

在对新采集和处理的高精度地震资料进行详细的构造-地层解释的基础上,将琼东南盆地划分为北部隆起区、中央坳陷区和南部隆起区 3 个一级构造单元,并识别了重要的北西向“堑垒”构造带,表明盆地整体呈现“南北分带,东西分块”的基本构造格架特征。

对北部隆起区和中央坳陷区重要分界地质标志——2 号断裂系统开展了详细的地质构造解释和断裂活动性定量分析,证实 2 号断层具有区段式活动特征。

研究了各构造单元凹陷的结构特征,识别出半地堑、地堑和复式地堑 3 种基本类型和与之对应的 10 种次级类型。

以盆地构造单元划分为基础,结合已有地质资料和勘探成果,综合分析认为盆地各区带具有良好的油气勘探潜力。

琼东南盆地为一新生代含油气盆地。

通过对南海扩张、红河断裂及太平洋板块等琼东南盆地区域构造演化主控因素的分析,结合其内部层序及断裂特征将琼东南盆地新生代以来的构造演化分为晚白垩世—晚渐新世多幕裂陷、早中新世—中中新世区域热沉降和晚中新世以来的新构造3大构造演化阶段。

关键字:南海;2号断层;琼东南盆地;构造单元;含油气盆地;琼东南盆地;构造演化;油气藏The deepwater area of Qiongdongnan basin tectonic framework and evolution Abstract:In recent years, oil and gas exploration in the deepwater area continuously in the world has made a major breakthrough, in addition to hot area for oil and gas exploration in Mexico Bay, Brazil Bay Basin and West Africa Campos three deep water,large oil and gas fields are constantly found in Russia, Norway and Southeast Asia in the deepwater area.I in the deep-water area of the northern South China Sea andthe foreign successful deepwater oil and gas exploration area are similar, the huge potential for exploration。

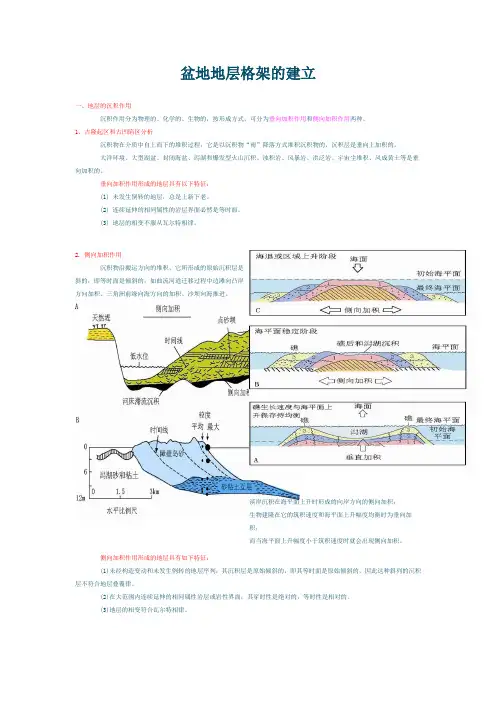

盆地地层格架的建立一、地层的沉积作用沉积作用分为物理的、化学的、生物的,按形成方式,可分为垂向加积作用和侧向加积作用两种。

1、古隆起区和古凹陷区分析沉积物在介质中自上而下的堆积过程,它是以沉积物“雨”降落方式堆积沉积物的,沉积层是垂向上加积的。

大洋环境、大型湖盆、封闭海盆、泻湖和爆发型火山沉积、浊积岩、风暴岩、洪泛岩、宇宙尘堆积、风成黄土等是垂向加积的。

垂向加积作用形成的地层具有以下特征:(1) 未发生倒转的地层,总是上新下老。

(2) 连续延伸的相同属性的岩层界面必然是等时面。

(3) 地层的相变不服从瓦尔特相律。

2. 侧向加积作用沉积物沿搬运方向的堆积,它所形成的原始沉积层是斜的,即等时面是倾斜的,如曲流河道迁移过程中边滩向凸岸方向加积、三角洲前缘向海方向的加积、沙坝向海推进。

滨岸沉积在海平面上升时形成的向岸方向的侧向加积;生物建隆在它的筑积速度和海平面上升幅度均衡时为垂向加积;而当海平面上升幅度小于筑积速度时就会出现侧向加积。

侧向加积作用形成的地层具有如下特征:(1)未经构造变动和未发生例转的地层序列,其沉积层是原始倾斜的,即其等时面是原始倾斜的,因此这种斜列的沉积层不符合地层叠覆律。

(2)在大范围内连续延伸的相同属性岩层或岩性界面,其穿时性是绝对的,等时性是相对的。

(3)地层的相变符合瓦尔特相律。

3.海进、海退与地层的形成海进、海退是地层形成的主要动力过程。

不同地史时期,不同环境形成了不同的地层记录,其重要特征是:若地层层序连续,相序必然连续,相的时空结构服从瓦尔特相律,如果相同属性的岩相界面在斜交和垂直海岸线方向上必定是穿时的,如美国西南部寒武系和华北南部河南、河北一带早古生代的三山子组白云岩均是著名的穿时岩石地层单位。

二、地层对比与地层格架的建立地层对比是确定不同地点的不同剖面的地层特征和地层位置相当。

按地层的不同的属性建立了不同的地层单位,故有不同地层单位的对比,如生物、岩性、年代、磁性、地震反射特征等。

第一章绪论1、盆地的概念盆地具有三重涵义,即地貌盆地、沉积盆地和构造盆地地貌盆地”是地理学术语,指四周被自然高地围限的地形上的洼地,包括大陆上区域分布的无覆水的洼地,如四川盆地等,也包括覆水的小型的冰碛湖到大型的大洋盆地。

沉积盆地”是地球表面长期发生构造沉降,并接受沉积或发生沉积作用的地区。

如果板块或断块在剪切作用下发生沿板块或断块边界走向的滑移,这时在垂直于板块或断块边界的剖面上表现出来的变形并不造成地壳的伸展或缩短。

这种变形称为走滑变形。

在走滑变形过程中形成的盆地统称为走滑盆地。

2、沉积盆地和构造盆地的区分“沉积盆地”亦指同沉积盆地:即沉积与盆地的下沉是同时的,表现为岩相带的走向、古水流方向与盆地的形状、构造一致,沉积层的厚度愈向盆地边缘愈薄——盆地边界是沉积边界,往往有盆地边缘相,如冲积扇、辫状河、扇三角洲沉积“构造盆地”亦称沉积后盆地:由于后期构造运动产生的、具有盆地形态的一种向斜构造,与沉积作用无关,其岩相带的走向、古水流的方向等与盆地的现存构造及地貌无关,说明后来形成的盆地是构造运动发生改造的结果。

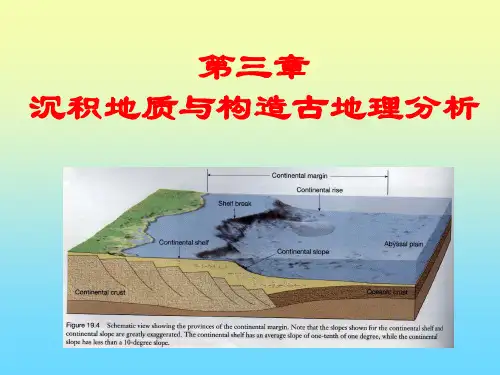

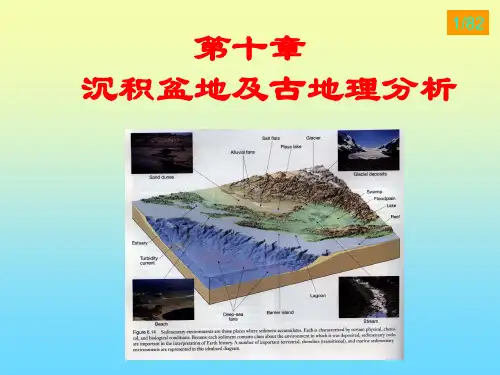

第二章板块构造与盆地分类3、岩石圈组成及界面,大洋和大陆地壳的物质组成地震波包括纵波(P波)、横波(S波)和面波,地壳在横向上是极不均一的。

可分为大陆地壳与大洋地壳两种类型。

洋壳厚度较薄,一般为5-10km (不包括海水厚度)。

大洋地壳:大洋地壳的结构比较一致,从上到下可分为3层:层1-沉积层;层2-玄武岩层;层3-大洋层(变辉长岩);大洋层以下进入上地幔。

洋壳的物质成分主要相当于基性岩,物质的平均密度较陆壳大,约为2.8-2.9 g/cm3。

大陆地壳:陆壳厚度较大,平均厚度约33km,在某些高山地区可厚达70km,在较薄的地方仅25km左右。

大陆地壳的结构在横向和纵向上均表现出很强的不均一性,总体上看,由上向下亦可分为3层:上地壳、中地壳、下地壳。

陆壳的物质成分相当于中、酸性岩,物质的平均密度较洋壳小,约为2.7-2.8g/cm3。

沉积学与盆地分析的新理论与方法沉积学是地质科学的基础学科之一,是研究沉积物的物质成分、结构构造、分类及其形成作用,以及沉积环境和分布规律的一门科学。

研究对象是沉积物和沉积作用,包括研究未曾石化和已经石化的天然沉积物及自然环境中沉积作用的过程和机理。

沉积学作为地质科学的一个分支,它与流体力学和地层古生物学密切相关,与物理学、化学、海洋学、气象学、水文学、土壤学、建筑学也有重要联系。

沉积学作为地质学中的一门分支学科在过去三十年,特别是近十几年来已取得了长足的进展,并且在科研和生产中发挥着越来越大的作用。

这是因为沉积学研究不仅涉及像地球岩石圈演化这样的基本理论问题,而且也关系到如石油、天然气、煤等能源和铁、锰铝铅锌铜等矿产资源的开发和利用,海港建设、河道疏浚、谁看防淤及环境保护等一系列实际问题的解决。

1沉积环境及其演化1.1碳酸盐和陆源碎屑混合沉积体系近年来,混合沉积机制研究的突破主要体现在以下两个方面:(1)海平面变化对混合沉积体系的影响及其环境效应。

在潮坪、潮缘和浅海滨岸带,海平面变化对混合沉积环境影响最大,可以形成广泛的混合沉积;在平坦的碳酸盐台地,海平面上升可使沉积速率增大,造成混合沉积发育,而海平面下降则导致台地浅水区缩小和台地顶部暴露,减少了混合沉积体系的机率出现;在碳酸盐缓坡,无论海平面上升还是下降,缓坡中均可见到数量不等的混合沉积。

(2)构造升降通过控制盆地类型、物源区、沉积区的分布形态以及物源供给量来控制混合沉积,对活动大陆边缘混合沉积体系的影响尤其明显。

此外,风暴流、浊流及等深流等突发事件作用,通过对原有沉积物的改造和实现跨环境搬运、再沉积而形成浅海-盆地相混合沉积;气候通过冰期-间冰期的变化影响海平面的变化和物源的供给控制混合沉积体系。

1.2事件沉积学事件沉积学是从“灾变论”复活、发展而形成的边缘学科。

风暴、不整合、季纹泥沉积、洪泛面以及大洋缺氧等事件是一系列区域性甚至洲际性事件,而磁极倒转、气候突变、构造巨变、星球撞击(陨击)、凝灰/火山灰沉降、海平面上升、冰川作用、生物绝灭等事件具全球性。

沉积盆地分析沉积盆地是由各种沉积及构造要素有机地组合在一起的包括格架和各级构成单位的整体系统, 其演化过程中各项参数的变化显示了有序性, 如充填序列和构造序列, 并受控于多重地质因素相互作用的地球动力系统。

沉积盆地分析的理论和方法正由于地质学领域多学科的最新进展而成为一种较为完整的认识系统和方法体系。

一、盆地分析主要内容盆地研究领域的下列重要进展正在推动着较完整的盆地分析科学系统的形成:(1)层序地层学以及与之密切相关的沉积体系分析、旋回和事件地层分析等为盆地充填研究带来了新的概念体系与方法;(2)构造一地层分析使盆地的构造演化与沉积充填的关系更为密切地结合起来;(3)盆地的形成机制与主要类型盆地的动力学模型, 深部地球物理研究则提供了重要支柱;(4)盆地热历史研究的理论与新技术;(5)盆地模拟技术;(6)盆地演化与地球深部背景和板块相互作用的关系;(7)盆地演化过程中油气的形成、运移与聚集以及成矿作用的关系。

沉积盆地的基本思想就是把盆地作为一个基本研究单元,进行整体解剖和综合分析。

这种旨在阐明沉积环境和气候环境,了解各地层单元形成时的沉积条件和它们之间的古地理关系,探讨构造作用对盆地成因、盆地形成期的构造格架和现今构造轮廓所施加的影响。

这种方法正符合系统中具体分析结构怎样决定系统功能的原则。

油气的形成、演化与现今存在的形式,是整个盆地演化过程中各结构要素间相互作用达到动态平衡的产物,故整体性研究对含油气盆地分析具有更重要的现实意义。

通过地质、地球物理等基础观测资料, 可对盆地进行以下五个方面的分析:沉积分析、层序地层分析、构造分析、能量场与流体系统分析、背景分析。

(一)沉积分析通过能源盆地分析的多年实践可将主要参数概括为四类:(1)沉积参数包括盆地充填的岩性特征、充填序列、沉积体系的配置等;(2)构造参数包括盆地构造架、地层厚度和分布、古构造运动面、低级别同生构造的类型和配置、充填期后形变特征等;(3)热过程参数包括同期和准同期岩浆活动,反映热历史的各项指标,如镜质体反射率,粘土矿物的变化和矿物包体测温等;(4)成矿作用参数包括矿体的质量和数量参数,以煤盆地分析为例,主要煤体分带性和煤质分带性。

古沉积背景古地形地貌是控制一个盆地后期沉积相发育与分布的一个主要因素。

同时在一定程度上控制着后期油藏的储盖组合,同现今地貌一样,古地貌形态也受到了所处的区域构造位置、气候、基准面变化及构造运动等因素综合作用的影响。

垦西斜坡带在历史沉积过程中,由于相邻的孤岛凸起及垦西突起不断活动,在沙四段、沙三段沉积时期均遭受到了不同程度的风化剥蚀,导致该地区地层不全、缺失的特点,这对于该地区扇体沉积组合特征的研究是不利的,因此对遭受剥蚀的地层进行恢复,也将是一项重要工作。

本次研究主要针对垦西斜坡带沙三段沉积时期的古沉积背景,在利用剥蚀量恢复技术对缺失地层恢复的基础上,配合以古水深、古物源研究,结合去压实校正技术恢复沉积时期古地貌,综合展开古沉积背景的研究。

通过此次研究,将恢复垦西斜坡带沙三段沉积各时期的古沉积背景特征,进而为深入研究垦西斜坡带沙三段扇体沉积组合特征提供有力的支持,并且对于下一步的油气勘探也具有重要的指导意义。

第一节地层剥蚀量计算目前存在多种计算地层剥蚀量的方法,如:①地层对比法、②沉积速率法(V an Hinte,1978)、③声波时差法(Magara,1976)、④镜质体反射率(Ro)法(Dow,1977)、⑤地震地层学法(尹天放等,1992)、⑥最优化方法(郝石生等,1988)、⑦天然气平衡浓度法(李明诚等,1996)等等。

仅从原理上看,上述各种方法都能计算地层剥蚀量,但每种方法又都有其一定的适用范围和局限性,存在不同的因素影响计算结果(周瑶琪等,2000)。

根据研究区实际资料特点,本次研究主要采用沉积速率法和声波时差法对垦西斜坡带沙河街组沉积时期的地层剥蚀量进行了恢复。

一、沉积速率法该方法是依据不整合面上下地层的沉积速率及绝对年龄计算地层剥蚀量,具体可分如图3-1所示的几种情形进行处理(Guidish等,1985):图3-1对不整合面的不同处理方法示意图(Guidish等,1985)(a)将不整合面视为沉积间断,期间无剥蚀发生,界面上下沉积岩的绝对年龄的差值即为沉积间断的时间。