新加坡园区发展经验(裕廊)——中

- 格式:ppt

- 大小:6.95 MB

- 文档页数:35

新加坡工业园区建设发展经验的启示新加坡工业园区建设发展经验的启示一、新加坡工业园区的发展概况新加坡是一个只有700平方公里土地、480万人口的小国家。

然而这个小国在上世纪七、八十年代突破了自身在土地、人口及资源等方面的局限,化解了亚洲金融风暴等一系列经济波动因素的冲击,在东南亚率先实现经济起飞,与香港、台湾、韩国一起被称作为亚洲经济“四小龙”。

2007年新加坡人均国内生产总值35163美元,位于世界第21位;2006年人均出口额49100美元,位于世界第1位。

取得这些巨大成就的重要因素之一,就是新加坡政府积极发展各具特色的工业园区,创新园区管理方式、制定可持续发展的园区战略,以此带动工业经济的迅速发展和转型升级,并最终提升国家的综合实力。

新加坡工业园区的开发与招商由最大的国有企业集团-裕廊集团(JTC)负责实施。

裕廊集团成立于1968年,归新加坡贸易与工业部控股管辖,下设裕廊港(Jurong Port港口与物流运作)、裕廊国际(Jurong International咨询与建设服务)和腾飞集团(Ascendas园区开发与招商)三个全资子公司。

四十年来,裕廊集团将红树林沼泽地改造成为了现代化的裕廊工业区,开发了39项工业地产,开发了30多个工业园区,覆盖面积7600公顷,建设开发了1,400套预制标准厂房设施、超过100万平方米的高层厂房。

其中重点的园区有两个商务园、三个芯片制造园、一个生物医学园及裕廊岛,成为7000多家公司的家园。

这些工业园区吸引了国内30%的就业人员,创造了25%的GDP。

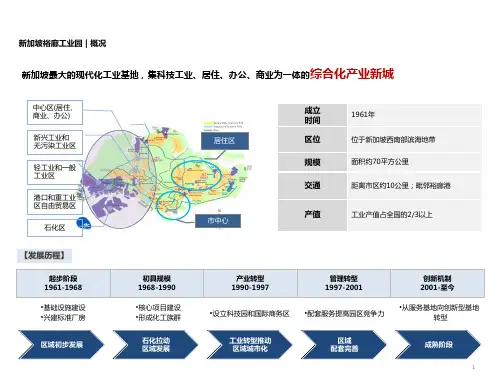

二、新加坡工业园区的规划和发展历程新加坡的经济和工业发展经历了五个主要的产业发展阶段:劳动密集型、技能密集型、资本密集型、科技密集型,开拓技术企业型。

作为一个有效载体和开放平台,工业园区的开发建设推动了经济和工业的发展和转型,成为当地经济迅速崛起的重要因素。

同时,经济的发展又促进了工业园区的战略升级和管理创新,使工业园区又成为带动新一轮经济起飞的巨大引擎。

业区建设之路——新加坡裕廊的启示新加坡裕廊工业区,堪称工业区发展的典范,负责工业区建设的裕廊集团,现在也已经成为极具实力的工业园区开发建设的实体。

1961年8月,新加坡国家经济发展局成立,裕廊工业园区建设正式启动。

在初期阶段,主要进行土地拓荒的前期准备工作,并进行基础设施和厂房建设。

在这一过程中,经济发展局负责产业政策、投资、建设、招商、服务等各项相关工作,对投资厂商提供贷款及税收优惠,而对招商对象则没有特定标准,来者不拒。

1968年6月1日,经济发展局的工业园区部独立出来,成立了裕廊镇管理局(JTC),美孚、埃索等大型公司先后入驻园区,化工产业集群初步形成,裕廊工业区进入快速发展阶段。

在这一阶段,工业区加大基础设施建设,政府直接拨款开发,快速提供成熟土地,提升了投资吸引力。

同时,工业区抓住全球产业布局重新调整机会,重点发展化工产业。

1980年,JTC制定了十年总体规划,先后建设新加坡科学园、石油化工产品生产和配售中心。

1984年,JTC在中国投资成立了深圳赤湾石油基地。

此时,裕廊工业区基于新加坡经济发展已较为成熟的特点,抓住“第二次工业革命”的机会,重点发展高科技和资本密集型企业,并开始发展海外业务。

上世纪90年代开始,裕廊工业区持续保持竞争优势,推出一系列创新的举措1991年,JTC被新加坡政府任命为裕廊岛开发项目代理商;1992年,建成新加坡第一个国际商业园区;1994年,推出组合式标准厂房;1995年,芯片制造园区开始建设;1997年,推出“21世纪工业用地计划”。

在土地资源紧张、工业园区竞争日趋激烈的情况下,裕廊工业区通过不断进行创新设计,提高了园区竞争力。

进入新世纪以来,裕廊集团通过强化公司化运作,继续加大业务拓展力度。

2000年,JTC开始公司化运作,精简机构,给予更大自主权,并发行40亿新加坡元的公司债券,建成机场物流园区,提供第三方物流和增值物流服务;2001年,整合裕廊港、裕廊国际、腾飞三个公司,分别负责港口与物流、咨询与建设、园区开发与招商业务;2003年,综合性化工物流园启用;2004年,建设纬壹(one-north)科技城;2007年,裕廊油气储存岩洞动工;2009年,投资8.9亿美元,兴建相关隧道、溶洞设施……经过40多年的发展,裕廊已经成为全球最有影响力的工业园区之一,发展成为全球化学品枢纽之一、世界第三大石油炼制中心、石油转口贸易中心、世界十大石化中心之一,拥有世界第三大散装液体码头,下辖35个子园区、7000多家公司,雇佣全国1/3以上的劳动力,贡献25%的GDP,2008年工业总产值达800亿新元,同时,全球顶级石油、石化公司,如埃克森美孚、壳牌等,以及第三方服务公司,如孚宝、欧德油储等入驻,固定资产投资总额超过310亿新加坡元。

孙国伟:(新加坡裕廊国际总规划师<中国项目>新加坡工业化发展经验提到新加坡这是一个很小的岛国,没有淡水也没有石油,但是取得举世瞩目经济成就,在整个发展中,工业化起到了举足轻重的作用,我们一起来分析一下新加坡工业发展的一些经验。

我的介绍主要分三个部分,第一部分是工业化的历程。

新加坡现在和过去截然不同的风貌,从建国出1965年,经过四十多年的努力发展,才有今天的成就,新加坡的经济经过40年的发展到2008年新加坡总人口484万,创造了国内生产总之1790亿美元的水平,人均达到36390美元,去年金融危机使得经济增长变成负数,但是新加坡已经打造了一个多元化经济体,从建国开始,工业化比例不断增长,最近几年一直保持在20%到25%之间。

新加坡的工业发展历程从上世纪六十年代到九十年代,各个阶段发展重点各不相同,从建国初期的六十年代为了创造就业机会,主要发展以出口为导向的劳动密集型制造业,力求最大限度的解决就业,实行全民就业。

到七十年代注重发展技术密集型制造业,比如电子业和造船业等等。

同时也开发了大量的工业园区和厂房。

到八十年代随着经济基础逐步稳固,政府开始重组经济结构,将制造业朝高附加值,资本密集型方向转型,到了九十年代,开始大力发展高新技术,比如市化工产品、芯片、生物医药产业。

从九十年代后期到2000年,以信息产业为中心的知识密集型经济开始发展起来,为了寻求更高的经济增长政府投下巨资支持研发以及创新。

新加坡工业发展的历程其实就是一个工业不断提升的过程,推动工业主要的部门是新加坡贸易和工业部。

贸工部下面有四件法定机构,其中包括国家科技研究所、国家企业发展局,经济发展局、裕廊集团、标准生产力与创新局,我们裕廊集团主要角色在参加新加坡总体规划、配合经济发展战略,制订国家长远工业发展计划,土地需求以及分配。

我们也负责新加坡所有工业园区以及相关基础设施的规划建设以及管理。

成立四十多年来,裕廊集团在新加坡已经开发了45个工业园区,六千六百公顷的工业地产,以及为七千多家跨国与国内企业建设了工业厂房以及450万平方公里的标准厂房。

新加坡裕廊岛工业园成功因素分析摘要:新加坡是一个自然资源极度匮乏的国家,土地面积不足700平方公里,却拥有裕廊岛这个世界级炼油和乙烯生产中心。

本文将从裕廊岛的地理位置,基础设施建设和政府政策三个方面分析裕廊岛石化工业园从初期规划到发展成如今的化工簇群的成功经验。

同时也给我国建设中的工业园提供一些借鉴。

关键词:裕廊岛化工簇群工业园裕廊岛概况新加坡裕廊岛,位于新加坡西南海滨,距市区约10公里,总面积32平方公里,是新加坡政府在本岛南部的7个小群岛,用填海的方式连接而成的人工岛屿。

裕廊岛在上世纪60年代只有两家炼油厂。

1991年新加坡政府开始对裕廊岛进行全面规划,将七个小岛连成一片,并于90年代中期开始填土工程。

新加坡政府已经投资约52亿美元用于岛上基础和服务设施建设,建成了完善的配套基础设施体系。

形成了完整的石油和化学工业体系,是全球重要的石油炼制中心和乙烯生产中心。

目前裕廊岛的产业以炼油、乙烯及下游石化产品为主,截至2010年,已有95家石油、石化和特种化学品公司进驻。

包括荷兰皇家壳牌(shell)、美国埃克森美孚(exxonmobil)、美国雪佛龙(chevron)、美国杜邦(dupont)、美国伊斯曼(eastman)、德国巴斯夫(basf)、日本住友化学(sumitomo chemicals)及日本三井化学(mitsui chemicals)等业内巨头。

迄今为止,裕廊岛吸引的固定资产投资总额累计超过300亿新元,雇员达8千多人,是全球第三大石油炼制中心和全球十大乙烯生产中心之一。

自2006年以来,能源与石油化工业成了新加坡经济的支柱产业,是制造业总产值的最大贡献者,2008年能源石化工业总产值增长到s$970亿,占2008年制造业总产值的38.6%。

裕廊岛成功因素分析裕廊岛通过集中投资,形成了“化工簇群” (chemical cluster) ,簇群主要有美国,欧洲和日本的公司构成。

企业和企业之间形成上下游的关系,物料通过管道在园区内输送,企业之间共享基础设施和公用工程,在最大程度上降低了原料和产品的物流成本和企业的投资成本。

新加坡裕廊工业园区•新加坡裕廊工业园区摘要, 业了改业业业面貌~新加坡建立了业业~业业了以吸引跨公司投业业主的业展道路。

其工业的成功建区国园区立使新加坡业业了快速工业化~且业至今日依然保持业展活力。

新加坡裕廊工业是业洲最早成立的业业之一。

二业后~新加坡是一缺乏业源、工业基业区区个落后、失业率高的业丸之地。

业了改业业业面貌~新加坡建立了业业~业业了以吸引跨公司投业极区国业主的业展道路。

其工业的成功建立使新加坡业业了快速工业化~且业至今日依然保持业展活园区力。

其业业模式一直是业洲其他业展中家借业和模的业象。

一、荒业之地到工业中心国仿从裕廊位于新加坡业西南部的海业地业~距市业区10多公里~面业业60平方公里。

此地原本区业荒业之地~大部分地貌是沼业和丘陵~但是具有建业业代化工业的良好自然地理件。

区条1961年政府业在裕廊定划划6480公业土地业展工业~业出园区并1业新元业行基业建业。

1968年园区内的房~港口、业业、业路、公路、业力、供水等各业基业业施建业基本完成~同年厂6月新加坡政府成立裕廊业管理局(JTC)~业业业业业业管理裕廊工业和全其各工业。

区国它区截止到2003年底~新加坡业已建立了内30多工业~共占地个园区8025公业~已业业5069公业~包含了7000多家跨公司和本地的高技业制造业公司~业国GDP的直接业率业献25%~雇佣国了全1/3以上的业业力。

其中裕廊业管理局公司(JTC Corporation)是业些工业的主要业业园区者。

二、循序业业的三大业段裕廊工业的业展建业前后分业三业段,园区个1、业业密集型业业主业业段(1961-1979年),此业段的入企业以业业密集型业业业主~主要是业了区解新加坡就业业业~改业其工业落后的面貌。

业业业一业段的业展~新加坡的业业业业生了巨大的业业决构~到70年代末~新加坡失业率从1965年的10%下降到3.3%~制造业占GDP的比重由1965年的15%上升到27%。

1、总体概况裕廊工业园位于新加坡岛西南部的海滨地带,距市区10多公里20世纪60年代开始由新加坡政府创办,园区规划面积64.8平方公里。

区内约有7000家本土及跨国公司进驻,从最初的出口加工制造等逐步向通讯技术、生命科学等众多高新技术企业演化,推动了新加坡进入新兴工业国家。

在发展初期根据新加坡发展国际物流中心的需要,结合新加坡靠近中东产油区的区位优势,选择传统加工,但市场前景好,特别是适合发挥自己区位优势的石油化工业作为主导产业,重点发展,以后逐步推进升级,发展电子、通讯等高科技产业。

2、产业布局裕廊具有建设现代工业园区的良好条件:这里有水深近12米的天然良港;临近新加坡至马来西亚的铁路、公路干线;裕廊河流经区内,可提供工业用水;土地大部国有,征用费用低廉;多山丘砂石,可用于平整沼泽,填海造地。

另外,园区招商主要针对三类客户群体,分别是:战略性公司,重点吸引其财务、市场等重要部门至园区内;技术创新型公司,重点吸引其核心产品及技术研发的部门至园区内;公司的重要部门,重点吸引其最复杂的生产程序和最先进的生产技术部门到园区内。

根据产业性质来看产业布局:东北部离城区和高校较近处规划为新兴工业和无污染工业区,重点发展电子、电器及技术密集型产业;中部为轻工业和一般工业区;沿海相对独立的西南部规划为港口和重工业区,安排发展钢铁、造船等大型骨干企业。

紧邻港口的小岛区域为石化区,重点发展石油化工和特种化学品产业。

沿裕廊河两岸则规划了住宅区和各种社会服务区。

石化区已有78家石油、石化和特种化学品公司进驻。

园区内目前有2个炼油厂、3个乙烯厂和1个电厂。

知名的扩过石油公司有杜邦、克罗达、埃克森美孚、壳牌等大型石油公司。

新兴工业和无污染工业区主要发展电子、电器等产业,目前已有20多家企业进驻,包括三星电子和德国世创电子等大型跨国企业;同业也引进了包括生命科学、软件开发等200余家知识密集型企业入驻。

住宅商务区主要为园区企业提供住宅服务,提供综合生活、休闲环境。

亚洲国家工业园发展经验及启示内容摘要:本文对亚洲国家和跨国公司的工业园进行了介绍,对其成功经验进行了比较分析,以期对我国国内的工业园建设和发展有所启示。

关键词:亚洲工业园发展经验比较分析国外无论是高科技产业还是传统产业,都有非常成功的企业集群,这些企业集群基本都依托一个成功的工业园,了解及学习他们的成功经验,对于指导我国企业集群发展,加快工业园区的建设,促进我国产业升级具有重要的意义。

亚洲建设的成功工业园情况简介新加坡裕廊工业园1968年,新加坡裕廊集团从经济发展局独立出来,成为新加坡全权负责工业基础设施开发与管理的法定机构。

国家按照总体规划,把裕廊工业用地的80%交给裕廊集团建立工业园。

经过几十年的建设,裕廊工业园对国民生产总值的贡献率达到80%,吸引了7000多家公司入驻,对就业的贡献率也达到7%,可以说裕廊工业园发挥着带动和促进全国经济发展的作用。

印度班加罗尔软件园印度政府根据现代信息技术发展的潮流,于1991年在班加罗尔建立了全国第一个计算机软件工业园。

到2001年班加罗尔的计算机出口10年内增长了108倍,占印度全国软件出口总额62亿美元的26.3%,被誉为亚洲的“硅谷”。

它是印度第一个为各种信息服务公司建立的工业园,是一个云集了世界众多享有声誉的跨国公司的工业园区,为印度软件产业的发展起了极大的促进作用。

日本的工业园区战后日本工业园区的开发建设是在1950年代初期随着重化工业化发展战略的实施逐步展开的,大致分为三个历史阶段。

1950年代初到1960年代初是第一阶段,主要围绕发展造船、钢铁和化工等产业,集中在沿海东京、大阪、名古屋和北九州。

1960年代初到1980年代初,工业园区的建设重点从沿海向内地和高速公路两侧转移。

从1980年代初到今天,日本工业园区从一般制造业发展到高新技术产业基地,最终形成了日本太平洋两大带状工业区的空间格局:以钢铁、石油、化学等基础资源型工业在沿海地带集中发展的工业生产区;以高技术机械制造和加工型工业在临近的腹地集中发展的后备地带制造工业区。

新加坡裕廊工业园区新加坡裕廊工业园区是亚洲最早成立的开发区之一。

二战后,新加坡是一个缺乏资源、工业基础落后、失业率极高的弹丸之地。

为了改变这种面貌,新加坡建立了开发区,选择了以吸引跨国公司投资为主的发展道路。

其工业园区的成功建立使新加坡实现了快速工业化,且时至今日依然保持发展活力。

其开发模式一直是亚洲其他发展中国家借鉴和模仿的对象。

一、从荒芜之地到工业中心裕廊位于新加坡岛西南部的海滨地带,距市区约10多公里,面积为60平方公里。

此地区原本为荒芜之地,大部分地貌是沼泽和丘陵,但是具有建设现代化工业区的良好自然地理条件。

1961年政府计划在裕廊划定6480公顷土地发展工业园区,并拨出1亿新元进行基础建设。

1968年园区内的厂房,港口、码头、铁路、公路、电力、供水等各种基础设施建设基本完成,同年6月新加坡政府成立裕廊镇管理局(J TC),专门负责经营管理裕廊工业区和全国其它各工业区。

截止到2003年底,新加坡岛内已建立了30多个工业园区,共占地8025公顷,已开发5069公顷,包含了7000多家跨国公司和本地的高技术制造业公司,对GDP的直接贡献率为25%,雇佣了全国1/3以上的劳动力。

其中裕廊镇管理局公司(JTC Corporation)是这些工业园区的主要开发者。

二、循序渐进的三大阶段裕廊工业园区的发展建设前后分为三个阶段:1、劳动密集型产业主导阶段(1961-1979年):此阶段的入区企业以劳动密集型产业为主,主要是为了解决新加坡就业问题,改变其工业落后的面貌。

经过这一阶段的发展,新加坡的经济结构发生了巨大的转变,到70年代末,新加坡失业率从1965年的10%下降到3.3%;制造业占GDP的比重由1965年的15%上升到27%。

2、技术与资本主导阶段(1980-1989年):为了吸引高附加值的资本与技术密集型产业,JTC启动了10年的总体规划(1980-1990年),此项规划体现了这个阶段的服务特点,即为高增长型的企业设计和提供具有差异化的设施和厂房,包括将南部的岛屿开发区开发成石油化工产品的生产和配售中心,将罗央开发成第一个航空工业中心以及建设新加坡科技园区以容纳科技开发型企业。

东方产业地产经典范本:新加坡裕廊之道不夸张地说,裕廊集团(JTC)的案例,是每一位中国产业地产参与者的必修教材。

创建于1968年的裕廊集团是新加坡最大的高级工业园和商业园区的规划、发展和管理商,迄今为止已经建设了7000公顷的工业园区和超过400万平方米的工业厂房。

裕廊集团现在还掌管着39个工业园和专业园区的建设,其中包括两个芯片园区、两个商业园、一个坐落于裕廊岛的化学工业中心和一个位于大士的生物工业园。

裕廊集团总共为近7000家本地公司及外国公司提供了办公场所。

这些数字显然会令国内的同行瞠目结舌——虽不能至,心向往之。

实际上,国内三个比较著名的工业园区,即深圳蛇口工业园区、苏州工业园区和上海浦东金桥[简介最新动态]园区,都是直接以裕廊集团的案例为范本进行复制的。

前两者裕廊集团更是直接参与其中,与中国政府合作打造的。

与美国硅谷这种自下而上的、创新研发型中小企业聚集的模式截然不同,裕廊集团是典型的东方模式——政府自上而下的大手笔规划,同时借助企业化运作进行强有力的推动。

在“亚洲四小龙”的奇迹中,裕廊集团在新加坡模式中是绝对的亮点,也赢得了中国、印度等亚洲国家的仿效。

特色的成长之路20世纪60年代之前,新加坡经济以转口贸易为主,工业基础极为薄弱,更无工业区和工业布局可言。

当时,所有行政、金融、商业中心,包括一些小型工业和手工业都集中在仅占全国面积1.2%的约8平方公里的市中心区。

这里人口密集、交通拥挤,再无工业发展空间。

为此,新加坡政府不得不在市中心区外开辟新的工业区,这就是所谓“卫星镇”的由来。

1961年前,新加坡最大的工业区是武吉知马,后来相继开辟了23个工业区,其中最大、最重要、最成功的当属举世闻名的裕廊工业园。

裕廊位于新加坡岛西南部滨海地区,这里原是一片丘陵沼泽,住有2000多户人家。

当时,以原财政部长韩瑞生为代表的新加坡工业的奠基者们敏锐地认识到,裕廊具有建设现代工业园区的良好条件:这里有水深近12米的天然良港;临近新加坡至马来西亚的铁路、公路干线;裕廊河流经区内,可提供工业用水;土地大部分是国有,征用费用低廉;多山丘砂石,可用于平整沼泽,填海造地。