大脑皮层机能定位

- 格式:doc

- 大小:35.00 KB

- 文档页数:2

大脑皮层运动机能定位实验报告一、实验背景及目的大脑皮层是人体运动的控制中心,其运动机能定位对于研究运动控制机制具有重要意义。

本实验旨在通过记录大脑皮层神经元的活动,探究不同部位对不同肢体的运动控制作用。

二、实验原理1. 大脑皮层神经元活动记录技术采用多电极阵列技术,将电极阵列放置于大脑皮层表面,记录神经元的放电活动,并进行信号分析和处理。

2. 运动刺激通过给予不同肢体的刺激(如触摸、挠痒等),引发相应肢体的运动反应,并记录大脑皮层神经元的反应。

3. 数据分析通过对记录到的神经元放电活动进行分析和处理,确定不同部位对不同肢体的运动控制作用。

三、实验步骤及方法1. 实验前准备:① 准备多电极阵列:将多个电极组成一个阵列,并连接到数据采集器上;② 病人手臂或腿部暴露在外,以便进行刺激。

2. 实验过程:① 给予不同肢体的刺激,如轻触、挠痒等;② 记录大脑皮层神经元的放电活动;③ 对数据进行分析和处理,确定不同部位对不同肢体的运动控制作用。

3. 实验后处理:对记录到的数据进行分析和处理,并绘制相应图表和曲线,以便进一步研究大脑皮层运动机能定位。

四、实验结果及分析通过实验记录和数据分析,可以得出以下结论:1. 大脑皮层的不同部位对不同肢体的运动控制作用存在差异;2. 不同肢体的刺激会引发相应部位神经元的放电活动;3. 可以通过多电极阵列技术记录大脑皮层神经元放电活动,并进行信号分析和处理。

五、实验总结及展望本实验通过记录大脑皮层神经元的放电活动,探究了不同部位对不同肢体的运动控制作用。

未来可以进一步研究大脑皮层运动机能定位与神经系统疾病的关系,为神经系统疾病的治疗提供新思路和方法。

大脑皮层运动机能定位与去大脑僵直实验目的:通过电刺激大脑皮层运动区引起躯体运动效应,观察皮层运动区机能定位现象,进一步领会大脑皮层运动的机能定位及其对肌体运动的调节作用。

实验原理 :大脑皮层运动区是调节躯体运动机能的高级中枢。

它通过锥体系和锥体外系下行通路,控制脑干和脊髓运动神经元的活动,从而控制肌肉运动。

电刺激皮层后发生的效应在人和高等动物的中央前回最为明显,称为皮层运动区机能定位或运动的躯体定位结构。

运动皮层的功能特征:①对侧性支配,但对头面部肌肉的运动,如咀嚼、喉及脸上部运动的支配是双侧性的;②具有精细的机能定位,呈倒立的“小人”样分布。

③身体不同部位在皮层的代表区的大小与肌肉运动的精细、复杂程度有关。

在中脑上丘与下丘之间及红核的下方水平面上将麻醉动物脑干切断,称为去大脑动物。

手术后动物立即出现全身肌紧张加强、四肢强直、脊柱反张后挺现象,称为去大脑僵直(强直)。

主要是由于中脑水平切断脑干以后,来自红核以上部位的下行抑制性影响被阻断,网状抑制系统的活动降低,易化系统的作用因失去对抗而占优势,导致伸肌反射的亢进。

网状结构中存在抑制和加强肌紧张及肌运动的区域,前者称为抑制区,位于延髓网状结构腹内侧部;后者称易化区,包括延髓网状结构背外侧部、脑桥被盖、中脑中央灰质及被盖;也包括脑干以外的下丘脑和丘脑中线群等部分。

和抑制区相比,易化区的活动较强,在肌紧张的平衡调节中略占优势。

去大脑强僵直是一种增强的牵张反射。

动物与器材:家兔、常用手术器械、咬骨钳、骨钻、止血钳、剪毛剪、生物机能实验系统、双电极、兔体手术台、石蜡油、20%氨基甲酸乙酯、棉球、温热生理盐水。

方法与步骤:1、取一只家兔,以2%戊巴比妥钠1ml/kg体重从耳缘静脉注射,轻度麻醉。

将其麻醉后腹位固定于手术台上。

用剪毛剪将头顶部被毛剪去,再用手术刀由眉间至枕骨部位纵向切开皮肤,沿中线切开骨膜,用手术刀柄自切口处向两侧剖开骨膜,暴露额骨及顶骨。

用骨钻在一侧的顶骨上开孔(勿伤及脑组织)后将咬骨钳小心伸入孔内,自孔处向四周咬骨以扩展创口。

大脑皮层运动机能定位实验报告

为了研究人类运动控制的神经机制,科学家们经常使用脑电图(EEG)和功能磁共振成像(fMRI)等技术来研究大脑皮层的运动机能定位。

本实验旨在通过EEG记录和分析来确定人类大脑皮层中控制手指运动的区域。

实验对象为10名健康成年男性,每位受试者均签署了知情同意书。

实验过程中,受试者被要求坐在舒适的椅子上,然后戴上EEG电极帽。

电极帽上配备了64个电极,分别位于头皮上的不同位置,用于记录大脑皮层的电活动。

受试者被要求放松身体,专注于手指运动任务。

实验任务为受试者用右手拇指尽可能快地按下一个按钮,每次按下按钮后立即松开。

在完成手指运动任务的同时,EEG记录了大脑皮层的电活动。

实验过程中,每位受试者需要进行多次手指运动任务,以确保数据的可靠性。

完成实验后,科学家们使用专业软件对EEG 数据进行分析和处理。

通过EEG记录和分析,科学家们发现,当受试者进行手指运动任务时,大脑皮层的运动区域会产生特定的电活动。

这些电活动可以被记录并用于定位大脑皮层的运动区域。

通过EEG数据的分析,科学家们成功地确定了大脑皮层中控制手指运动的区域。

本实验结果表明,通过EEG记录和分析可以准确地定位大脑皮层的运动区域,从而深入研究人类的运动控制神经机制。

这一结果对于神经科学和康复医学的发展具有重要意义。

本实验通过EEG记录和分析成功地定位了大脑皮层中控制手指运动的区域。

这一成果对于深入研究人类运动控制神经机制具有重要意义,为神经科学和康复医学的发展提供了新的思路和方法。

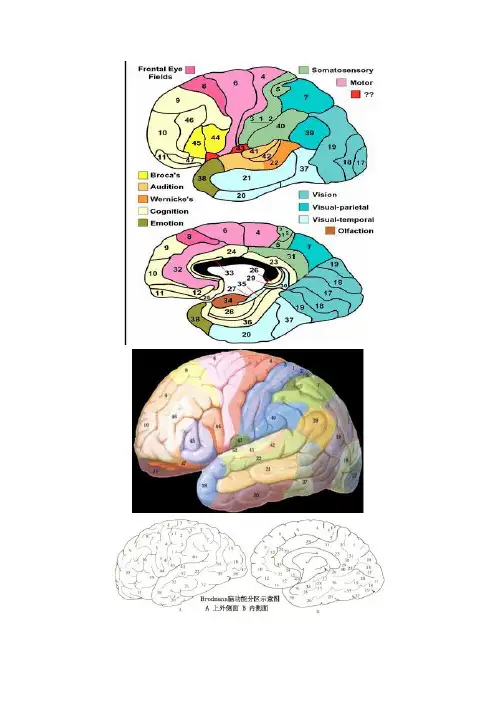

大脑皮质功能定位和边缘系统大脑皮质的功能定位:第I駅体运动区:位于中央前回和中央旁小叶前部,包括Brodmann第4区和第6区。

身体各部在此区的投影特点为:①上下颠倒,但头部是正的。

②左右交叉,③身体各部投影区的大小取决于功能的重要性和复杂程度。

第I躯体感觉区:位于中央后回和中央旁小叶后部,包括3、1、2区。

接受背侧丘脑腹后核传来的对侧半身痛、温、触、压以及位置觉和运动觉。

身体各部在此区的投射特点是:①上下颠倒,但头部也是正的。

③身体各部在投射范围的大小取决于该部感觉的敏感程度。

视区:位于枕叶内侧面距状沟两侧的皮质(17区)。

一侧视区接受同侧视网膜颛侧半和对侧视网膜鼻侧半的纤维经外侧膝状体中继传来的视觉信息。

损伤一侧视区,可引起双眼视野同向性偏盲。

听区:位于外侧沟下壁的额横回(41、42区)。

每侧听区接受自内侧膝状体传来的两耳听觉冲动。

因此,一侧听区受损,不致引起全聋。

运动性语言中枢:位于额下回的后部(44、45区),又称Broca区。

此区受损,产生运动性失语症,即丧失了说话能力,但仍能发音。

听觉性语言中枢:位于皺上回后部(22区)。

此区受损,想者虽听觉正常,但听不懂别人讲话的意思,也不能理解自己讲话的意义,称感觉性失语症。

书写中枢:位于额中回后部(8区)医学教育网'搜集整理,靠近中央前回的上肢代表区。

此区受损,虽然手的运动正常,但不能写出正确的文字,称失写症。

视觉性语言中枢:位于角回(39区),靠近视区。

此区受损时,视觉正常,但不能理解文字符号的意义, 称失读症,也属于感觉性失语症。

边缘系统limbic system由与边缘叶有关的皮质及皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、上丘脑、背侧丘脑前核和中脑被盖等)组成边缘叶 limbic lobe在半球内侧面,位于脏肮体周用和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(包括腓肮体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等,它们属于原皮质和旧皮质。

边缘系统是指高等脊推动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。

大脑机能分区定位现在按Brodmann提出的机能区定位简述如下:皮质运动区:位于中央前回(4区),是支配对侧躯体随意运动的中枢。

它主要接受来自对侧骨骼肌、肌腱和关节的本体感觉冲动,以感受身体的位置、姿势和运动感觉,并发出纤维,即锥体束控制对侧骨骼肌的随意运动。

皮质运动前区:位于中央前回之前(6区),为锥体外系皮质区。

它发出纤维至丘脑、基底神经节、红核、黑质等。

与联合运动和姿势动作协调有关,也具有植物神经皮质中枢的部分功能。

皮质眼球运动区:位于额叶的8枢和枕叶19区,为眼球运动同向凝视中枢,管理两眼球同时向对侧注视。

皮质一般感觉区:位于中央后回(1、2、3区),接受身体对侧的痛、温、触和本体感觉冲动,并形成相应的感觉。

顶上小叶(5、7)为精细触觉和实体觉的皮质区。

额叶联合区:为额叶前部的9、10、11区,与智力和精神活动有密切关系。

视觉皮质区:在枕叶的距状裂上、下唇与楔叶、舌回的相邻区(17区)。

每一侧的上述区域皮质都接受来自两眼对侧视野的视觉冲动,并形成视觉。

听觉皮区:位于颞横回中部(41、42区),又称Heschl氏回。

每侧皮质均按来自双耳的听觉冲动产生听觉。

嗅觉皮质区:位于嗅区、钩回和海马回的前部(25、28、34)和35区的大部分)。

每侧皮质均接受双侧嗅神经传入的冲动。

内脏皮质区:该区定位不太集中,主要分布在扣带回前部、颞叶前部、眶回后部、岛叶、海马及海马钩回等区域。

语言运用中枢:人类的语言及使用工具等特殊活动在一侧皮层上也有较集中的代表区(优势半球),也称为语言运用中枢。

它们分别是:①运动语言中枢:位于额下回后部(44、45区,又称Broca区)。

②听觉语言中枢:位于颞上回42、22区皮质,该区具有能够听到声音并将声音理解成语言的一系列过程的功能。

③视觉语言中枢:位于顶下小叶的角回,即39区。

该区具有理解看到的符号和文字意义的功能。

④运用中枢:位于顶下小叶的缘上回,即40区。

此区主管精细的协调功能。

大脑皮层运动机能定位实验报告1. 背景大脑皮层运动机能定位是神经科学研究中的重要课题之一。

了解大脑中负责控制运动的特定区域对于理解运动障碍的发生和治疗具有重要意义。

通过准确定位大脑皮层运动区域,可以为临床医学提供神经外科手术、脑功能定位和神经康复等方面的指导。

过去几十年来,研究人员通过实验技术和神经影像学方法,逐渐揭示了大脑皮层运动机能的定位。

其中,电生理学记录和功能性磁共振成像(fMRI)是广泛应用的两种主要方法。

2. 实验设计和分析2.1 实验设计本实验采用fMRI技术,通过观察被试在进行特定运动任务时的脑活动,以确定大脑皮层运动机能的定位。

具体实验设计如下:1.受试者:选取了20名健康成年人作为研究对象。

2.任务设置:被试需要在fMRI扫描仪中进行手指运动任务。

任务要求被试在规定时间内反复做握拳动作,每次持续10秒,间隔5秒。

总共进行了5个任务,每个任务之间有30秒的休息。

3.数据采集:使用3T fMRI扫描仪对被试的脑活动进行记录,采集每个被试的血氧水平变化。

4.数据分析:将采集到的脑活动数据与被试的运动任务时间进行对应,使用专业的神经影像分析软件对数据进行处理和分析。

2.2 数据分析我们对采集到的fMRI数据进行了以下分析步骤:1.数据预处理:对原始数据进行去噪、时间校正和空间标准化等预处理步骤,以便进行后续的统计分析。

2.任务激活区域的定位:使用统计分析方法,将被试在运动任务过程中所激活的脑区与静息状态下的脑活动进行比较,以确定任务激活的脑区。

3.运动机能定位:将任务激活的脑区与大脑皮层的解剖结构进行对比,确定运动机能定位。

3. 结果通过对实验数据进行分析,我们得到了以下结果:1.任务激活区域:在手指运动任务中,被试的脑活动主要位于大脑的运动皮层,包括了背外侧运动皮层(primary motor cortex),额外运动皮层(supplementary motor area)等区域。

大脑皮质功能定位和边缘系统大脑皮质的功能定位:第Ⅰ躯体运动区:位于中央前回和中央旁小叶前部,包括Brodmann第4区和第6区。

身体各部在此区的投影特点为:①上下颠倒,但头部是正的。

②左右交叉,③身体各部投影区的大小取决于功能的重要性和复杂程度。

第Ⅰ躯体感觉区:位于中央后回和中央旁小叶后部,包括3、1、2区。

接受背侧丘脑腹后核传来的对侧半身痛、温、触、压以及位置觉和运动觉。

身体各部在此区的投射特点是:①上下颠倒,但头部也是正的。

③身体各部在投射范围的大小取决于该部感觉的敏感程度。

视区:位于枕叶内侧面距状沟两侧的皮质(17区)。

一侧视区接受同侧视网膜颞侧半和对侧视网膜鼻侧半的纤维经外侧膝状体中继传来的视觉信息。

损伤一侧视区,可引起双眼视野同向性偏盲。

听区:位于外侧沟下壁的颞横回(41、42区)。

每侧听区接受自内侧膝状体传来的两耳听觉冲动。

因此,一侧听区受损,不致引起全聋。

运动性语言中枢:位于额下回的后部(44、45区),又称Broca区。

此区受损,产生运动性失语症,即丧失了说话能力,但仍能发音。

听觉性语言中枢:位于颞上回后部(22区)。

此区受损,患者虽听觉正常,但听不懂别人讲话的意思,也不能理解自己讲话的意义,称感觉性失语症。

书写中枢:位于额中回后部(8区)医学教育网`搜集整理,靠近中央前回的上肢代表区。

此区受损,虽然手的运动正常,但不能写出正确的文字,称失写症。

视觉性语言中枢:位于角回(39区),靠近视区。

此区受损时,视觉正常,但不能理解文字符号的意义,称失读症,也属于感觉性失语症。

边缘系统limbic system由与边缘叶有关的皮质及皮质下结构(如杏仁体、下丘脑、上丘脑、背侧丘脑前核和中脑被盖等)组成边缘叶limbic lobe在半球内侧面,位于胼胝体周围和侧脑室下角底壁的一圈弧形结构:隔区(包括胼胝体下区和终板旁回)、扣带回、海马旁回、海马和齿状回等,它们属于原皮质和旧皮质。

边缘系统是指高等脊椎动物中枢神经系统中由古皮层、旧皮层演化成的大脑组织以及和这些组织有密切联系的神经结构和核团的总称。

神经系统疾病的定位诊断(五)大脑皮层的功能定位

大脑皮层功能与定位;一,解剖的分界依据;1,外侧裂,中央沟,顶枕线;2,额叶,顶叶,颞叶,枕叶。

额叶的功能;半球前三分之一是主要功能区;1,中央前回是运动代表区;2,额下回后部--三角部-盖部是Byoca’S区;3,额中回后部是眼球凝视中枢;4,额前区,表现是精神症状(欣快,记忆);摸索动作,小便失禁。

顶叶的功能;中央沟,顶枕线;1,中央后回是躯体感觉区;2,角回是命名性失语区;3,缘上回是书写,文字代表区;4,顶叶综合功能--地理位置--定时,定向--空间结构。

颞叶的功能;外侧裂,顶枕线;1,颞中回后部,Wernick’e区,是听觉代表区;2,颞叶内侧海马钩回是嗅觉代表区;3,颞叶内侧面是精神,行为,内脏功能;边缘系统。

枕叶的功能;顶枕线(顶枕裂--枕前切迹);枕叶内侧面--矩状裂是视觉代表区。

大脑深部--灰质(基底节),白质(上下走行纤维)1,基底节--尾状核,豆状核;2,内囊;A,前肢(额桥束)B,膝部(皮质脑干束)C,后肢--皮质脊髓束,丘脑皮质束,--视放射,听放射。

2020年12月29日。

大脑皮层机能定位一、实验目的1.掌握开颅技术;2.观察大脑皮层不同区域的功能。

二、实验原理皮层运动区的功能特点:1.对躯体运动的调节为交叉性支配,头面部运动基本为双侧性支配;2.具有精细的功能定位;3.运动精细、复杂的肌肉,其皮层代表区面积大4.运动区定位由上到下的安排是倒置的三、实验器材家兔;BL-420生理机能实验系统、家兔常规手术器械、25﹪的氨基甲酸乙酯、兔颅骨钻、兔咬骨钳、骨蜡、纱布,棉花、银球刺激电极、温石蜡油。

四、实验步骤1.麻醉:耳缘静脉注射25﹪的氨基甲酸乙酯: 1g/1kg体重;2.气管插管;3.将动物俯卧,头顶部剪毛后用手术刀由眉间至枕骨部纵向切开皮肤,沿中线切开骨膜。

用手术刀柄自切口处向两侧刮开骨膜,暴露额骨及顶骨,在冠状缝和人字缝之间钻孔后,用咬骨钳咬骨扩展创口。

向前开颅至额骨前部,向后开至人字缝前,不要掀动靠近人字缝的顶骨。

适当远离矢状缝,勿损伤矢状窦。

可将手术刀柄伸入矢状缝下使矢状窦与骨板分离扩创时勿伤及硬脑膜,小心挑起硬脑膜并去除之,暴露大脑皮层,滴上少量温热液体石腊以防止皮质干燥;4.放松动物四肢;5.打开BL-420 生理机能实验系统(只用其刺激器);6.刺激大脑皮层的不同区域,观察躯体肌肉活动的反应:把银球电极接触到皮质运动代表区,无关电极固定在切开的头皮上。

也可将两个银球电极同时放在脑皮层上进行刺激;刺激参数:连续单刺激,波宽0.1ms,电压10V,频率50Hz;运动反应潜伏期一般较长,每次刺激应持续10秒左右;主要观察指标:咀嚼活动、前后肢活动和扭头活动定位;7、绘出大脑半球背面观的轮廓图,标出躯体肌肉运动代表点五、实验结果见手绘家兔大脑皮层定技能定位图。

六、结论电刺激大脑皮层可引起相应部位的运动;皮层和躯体的对应关系为:中央后区为颜面和头颈运动区,向后为前肢运动区。

皮层与躯体的对应为左右交叉的。

七、讨论1.麻醉深度本次实验不能验使用和以往相同的麻醉剂量,应略小于1g乌拉坦/kg体重。

大脑皮层机能定位

一、实验目的

1.掌握开颅技术;

2.观察大脑皮层不同区域的功能。

二、实验原理

皮层运动区的功能特点:

1.对躯体运动的调节为交叉性支配,头面部运动基本为双侧性支配;

2.具有精细的功能定位;

3.运动精细、复杂的肌肉,其皮层代表区面积大

4.运动区定位由上到下的安排是倒置的

三、实验器材

家兔;

BL-420生理机能实验系统、家兔常规手术器械、25﹪的氨基甲酸乙酯、兔颅骨钻、兔咬骨钳、骨蜡、纱布,棉花、银球刺激电极、温石蜡油。

四、实验步骤

1.麻醉:耳缘静脉注射25﹪的氨基甲酸乙酯: 1g/1kg体重;

2.气管插管;

3.将动物俯卧,头顶部剪毛后用手术刀由眉间至枕骨部纵向切开皮肤,沿中线切开骨膜。

用手术刀柄自切口处向两侧刮开骨膜,暴露额骨及顶骨,在冠状缝和人字缝之间钻孔后,用咬骨钳咬骨扩展创口。

向前开颅至额骨前部,向后开至人字缝前,不要掀动靠近人字缝的顶骨。

适当远离矢状缝,勿损伤矢状窦。

可将手术刀柄伸入矢状缝下使矢状窦与骨板分离扩创时勿伤及硬脑膜,小心挑起硬脑膜并去除之,暴露大脑皮层,滴上少量温热液体石腊以防止皮质干燥;

4.放松动物四肢;

5.打开BL-420 生理机能实验系统(只用其刺激器);

6.刺激大脑皮层的不同区域,观察躯体肌肉活动的反应:

把银球电极接触到皮质运动代表区,无关电极固定在切开的头皮上。

也可将两个银球电极同时放在脑皮层上进行刺激;

刺激参数:连续单刺激,波宽0.1ms,电压10V,频率50Hz;

运动反应潜伏期一般较长,每次刺激应持续10秒左右;

主要观察指标:咀嚼活动、前后肢活动和扭头活动定位;

7、绘出大脑半球背面观的轮廓图,标出躯体肌肉运动代表点

五、实验结果

见手绘家兔大脑皮层定技能定位图。

六、结论

电刺激大脑皮层可引起相应部位的运动;

皮层和躯体的对应关系为:中央后区为颜面和头颈运动区,向后为前肢运动区。

皮层与躯体的对应为左右交叉的。

七、讨论

1.麻醉深度

本次实验不能验使用和以往相同的麻醉剂量,应略小于1g乌拉坦/kg体重。

因为如果麻醉过深,电刺激引起的运动效果不明显,不利于定位。

但是在做气管插管、开颅手术时,又需要家兔保持一定的静止,避免过多痛苦。

所以综合考虑之下,建议小量分批注射麻醉剂,插管手术中观察麻醉效果,视情况追加麻醉剂。

不过这样一来,兔子有可能在插管时突然挣扎,造成误伤或是误操作,所以捆绑的力度要比以往大,绳子多的话可以在胸、腹多绑2条。

2.暴露皮层

用手钻钻孔时,可以先用中间的锥子打一浅孔固定下来,然后下调钻头高度,使之刚接触骨面,以锥子为轴小心转动钻头,每次约半周。

当在骨面上钻出一圆形轨迹后,可收回锥子,只用钻头慢慢地旋转。

一旦手上有突破感,立即停止钻孔。

收回钻头,一般可将圆形小骨片一起带出。

之后用咬骨钳沿钻孔向周围扩大,暴露整个皮层。

越过冠状缝时要小心,最好可以用小镊子先将颅骨和硬脑膜分离,否则会破坏上矢状窦,造成大量出血。

颅骨清理完毕后,用眼科镊挑起硬脑膜,剪一小口,之后仔细将其与皮层分离。

动作尽量轻揉,避免拉、拽硬脑膜,造成皮层受损或是脑膜血管出血。

整个过程会出很多血,应注意及时清理操作面,保持视线良好,避免血液凝集在皮层表面影响实验。

3.电刺激

刺激强度不宜过大,刺激时间不宜过长,出现效果即可,否则有可能对皮层造成损伤。

我们因强度定在15V,在一点停留过久,导致皮层上出现了被灼伤的黑点,此处的功能也因此无法确定。

4.下肢运动区

咀嚼活动、上肢运动以及头颈运动区比较好定位,惟独下肢运动区没有找到。

其中的原因可能有:

1)下肢运动区较小

大脑皮层运动区的面积与对应器官运动的精细程度有关,运动越精细则所占皮层面积越大。

下肢的运动虽然强劲有力,但是相比于上肢、头颈、面部,精细度

很低,所以所占面积很小。

从课件中的参考图也可证明这一点。

我们刺激用的银球电极是有一定接触面积的,如果大于皮层运动区,则不能单独引起该区运动。

我们有时会观察到上肢运动、躯干抽搐带动下肢细微运动的现

象,猜想该刺激点可能对应多个部位,其中有一部分下肢运动区。

2)皮层损伤

前面提到过,我们在皮层上不慎灼伤了几个点,对比参考图发现其中有几个点所在位置和下肢运动区很近。

因为刺激其他区域均不能引起下肢明显运动,故不排

除这几个电就是下肢运动区的可能。

但在给予引起灼伤的刺激时并没有观察到运

动,可能是刺激过强的原因。

3)麻醉深度

如果麻醉过深,刺激后也可能观察不到明显的躯体运动。

不过此种可能性很小,因为刺激咀嚼区、上肢运动区、头颈运动区时都出现了很明显的运动。