神经解剖学习笔记:脊髓和及神经解剖

- 格式:docx

- 大小:11.18 MB

- 文档页数:71

人体解剖学:神经系统2神经系统是人体最重要的生命系统之一,主要由中枢神经系统和外周神经系统组成。

中枢神经系统包括大脑和脊髓,而外周神经系统则包括神经和神经节。

这两个系统协同工作,控制着人体的各种生理和心理活动。

本文将主要探讨神经系统的构造、功能和异常情况。

神经系统构造中枢神经系统大脑和脊髓是中枢神经系统的两个重要组成部分。

大脑位于颅腔内,是人体最为复杂的器官之一。

它由左右两个半球组成,分别控制着人体对不同方面的感知和行为。

同时,大脑还包括丘脑、间脑、小脑和脑干等部分,它们协同工作,控制着呼吸、血压、体温、内脏功能等重要生理过程。

脊髓则位于脊髓管内,是中枢神经系统的另一个重要组成部分。

它是神经信号传递、反应和控制的主要路径之一。

脊髓负责接收从身体器官、组织和皮肤传来的神经信号,并将其传递给大脑。

同时,脊髓还可以根据大脑的指令反向传递神经信号,控制身体的肌肉运动和生理反应。

外周神经系统外周神经系统主要由神经和神经节组成。

神经可以分为感觉神经和运动神经两类。

感觉神经主要负责将来自身体各个部位的感觉刺激传递给中枢神经系统。

而运动神经则主要负责控制身体肌肉的运动和生理反应,将大脑和脊髓的指令传递给身体各个部位。

神经节则是神经元细胞体和周围神经纤维的聚集,其主要功能是进行神经信号处理和调节。

神经节分布于人体各个部位,是实现神经调控的重要基础。

神经系统功能神经系统的主要功能是对身体内外环境的感知、信息传递和控制。

具体而言,神经系统可以完成以下功能:•联结感觉器官和运动器官,感知体内外环境的各种信息;•接收、处理和传输神经信号,从而实现身体各部位的协调运动和反应;•调节机体内部的稳态环境,维持身体内部的各种生理过程的正常进行;•控制情绪、行为和认知功能等高级神经活动,从而实现个体的精神活动和个性特征。

神经系统常见疾病由于人体神经系统的复杂性和灵敏性,神经系统疾病种类繁多,其中常见的疾病包括以下几类:神经损伤和疼痛神经损伤和疼痛是较为常见的神经系统疾病之一。

神经系统解剖学知识点神经系统是人体中的控制中枢,包括中枢神经系统(大脑和脊髓)和周围神经系统(神经节和神经纤维)。

在解剖学中,学习神经系统的知识点是十分重要的。

下面将介绍一些神经系统解剖学的基本知识点。

1. 大脑大脑是神经系统的最高级控制中枢,分为左右两个半球。

大脑的外表面有很多褶皱,称为大脑皮质,负责思维、记忆、情感等功能。

大脑内部包括脑室系统、灰质和白质,其中脑室系统是脑脊液的产生和循环的地方。

2. 小脑小脑位于大脑后方,主要负责协调运动、平衡和姿势。

小脑的表面有很多褶皱,称为小脑蚓,有助于增加表面积以提高功能。

3. 脑干脑干连接大脑和脊髓,包括中脑、桥脑和延髓。

脑干控制着呼吸、心跳和消化等生命活动,是神经系统的重要组成部分。

4. 脊髓脊髓位于脊柱内,起到传递信息和控制运动的作用。

脊髓通过脊神经与全身各部分相连,负责传递感觉和运动信息。

5. 神经节神经节是神经系统中的集合神经细胞体的地方,包括背根神经节和交感神经节。

神经节是神经系统中信息传递的重要站点。

6. 神经纤维神经纤维是神经系统中传递信息的通道,分为传入神经纤维和传出神经纤维。

神经纤维负责将大脑和脊髓发出的指令传达到全身各部分。

通过了解以上神经系统解剖学的知识点,可以更好地理解人体神经系统的结构和功能,有助于相关领域的学习和研究。

神经系统的解剖学知识是医学、生物学和心理学等领域的基础,对于揭示人体神经系统的奥秘具有重要意义。

愿以上内容能帮助您更深入地了解神经系统解剖学知识点。

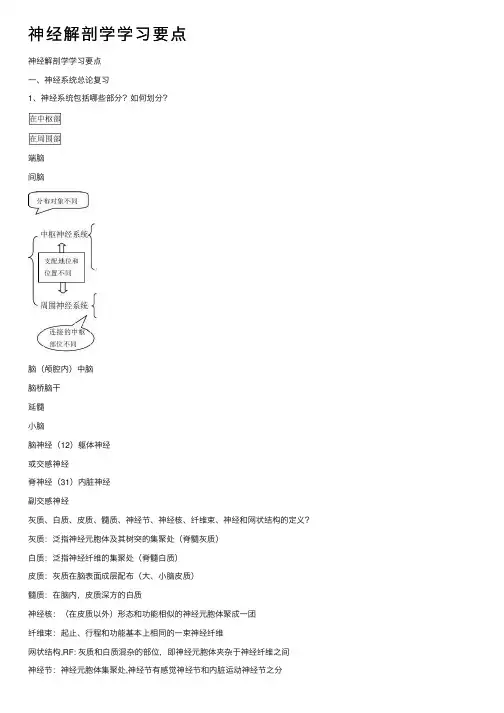

神经解剖学学习要点神经解剖学学习要点⼀、神经系统总论复习1、神经系统包括哪些部分?如何划分?端脑间脑脑(颅腔内)中脑脑桥脑⼲延髓⼩脑脑神经(12)躯体神经或交感神经脊神经(31)内脏神经副交感神经灰质、⽩质、⽪质、髓质、神经节、神经核、纤维束、神经和⽹状结构的定义?灰质:泛指神经元胞体及其树突的集聚处(脊髓灰质)⽩质:泛指神经纤维的集聚处(脊髓⽩质)⽪质:灰质在脑表⾯成层配布(⼤、⼩脑⽪质)髓质:在脑内,⽪质深⽅的⽩质神经核:(在⽪质以外)形态和功能相似的神经元胞体聚成⼀团纤维束:起⽌、⾏程和功能基本上相同的⼀束神经纤维⽹状结构,RF: 灰质和⽩质混杂的部位,即神经元胞体夹杂于神经纤维之间神经节:神经元胞体集聚处,神经节有感觉神经节和内脏运动神经节之分神经:神经纤维在周围部聚合⽽成,由结缔组织被膜包裹1、⽩交通⽀与灰交通⽀的区别。

⽩交通⽀:由脊髓灰质中间外侧核细胞发出的具有髓鞘的节前纤维,有髓鞘⽽发亮⽩⾊。

连于胸1~腰3脊神经前⽀与对应的交感⼲神经节之间灰交通⽀:灰交通⽀是由椎旁神经节细胞发出的节后纤维,缺乏髓鞘⽽呈灰⾊。

连于31对脊神经前⽀与交感⼲之间三、中枢神经复习1、脊髓的位置、脊髓两个膨⼤、脊髓圆锥、终丝的概念。

两个膨⼤颈膨⼤:C4 - T1 节段,发出臂丛,⽀配上肢肌腰骶膨⼤:L2 - S3节段,发出腰骶丛,⽀配下肢肌脊髓圆锥:脊髓末端变细的部分。

终丝:圆锥以下,⾮神经组织,在第2骶椎⽔平以下,硬脊膜包绕终丝⽌于尾⾻背⾯2、脊髓的内部结构都包括什么?脊髓内部结构包括:灰质、⽩质和⽹状结构脊髓后索,薄束位于内侧,见于脊髓后索的全长(T5以下占据整个后索),楔束位于外侧(仅见于T4以上)传导躯⼲、四肢的本体感觉(肌、腱和关节的位置觉、运动觉和振动觉)和精细触觉(⽪肤的两点间距离辨别觉和物体的纹理觉)4、脑⼲内脑神经核团的分类。

按功能分类掌握相关核团的名称、位置、主要功能。

(1)⼀般躯体运动核①动眼神经核:位于中脑上丘阶段,中脑⽔管腹侧。

神经解剖学学习要点:1神经系统的常用术语答:(一)灰质和皮质中枢神经系统内,神经元胞体及其树突聚集的部位,在新鲜标本上,色泽灰暗,故称为灰质。

在大、小脑表面的灰质则称为大脑皮质和小脑皮质。

(二)白质和体质在中枢神经系统内,神经元的轴突集中的部位,因色泽苍白,故称为白质。

在大、小脑深面的白质又称为髓质。

(三)神经核和神经节在中枢神经系统内,形态和功能相似的神经元其胞体常聚集在一起,被包埋在白质中,称为神经核。

在周围神经系统内,其胞体聚集的地方,形状略膨大,则称为神经节。

(四)纤维束和神经在中枢神经系统内,行程和功能相同的神经纤维聚集在一起走行,称为纤维束或传导束。

在周围神经系统内,神经纤维所聚集成的粗细不等的集束,则称为神经。

2脊神经的前根和后根,脊神经前支和后支答:前跟来自脊髓前角运动神经元,成分为运动神经纤维;后跟来自脊神经,成分为感觉纤维。

脊神经出椎间孔后立即分为前支和后支。

前支和后支都是混合性的。

3脊神经的节段性分部答:脊髓分为31节段,每个脊髓节段通过一对脊神经支配一对体节。

身体的皮肤和肌肉都由胚胎时的体节发育而来。

虽然在形态和位置上与原来比较有了显著的改变或转移,但仍与原所属的脊神经相连。

因此,脊髓对肌肉和皮肤的支配仍具有节段性o(一)脊髓对肌的节段性支配人体的肌肉是胚胎时的肌节演化而来的。

每对肌节都受相应的脊髓节段支配。

概括地说:第1-4颈髓节段支配颈肌和膈肌;第5颈髓节段至第1胸髓节段支配上肢肌;第2胸髓节段至第1腰髓节段支配躯干肌;第2腰髓节段至第2骶髓节段支配下肢肌;第3骶髓节段以下支配会阴肌。

每块肌肉多数由数个相邻脊髓节段支配。

如肱二头肌由第5-6颈髓节段支配,股四头肌由第2-4腰髓节段支配等。

(二)脊髓对皮肤的节段性支配脊髓对皮肤的节段性支配,以颈部和躯干最为典型。

在此处脊神经的分布仍接近原始状态,呈环绕颈部和躯干的束带状分布,并且自上而下按神经的序数依次排列。

;例如第2胸髓节段支配胸骨角平面的皮肤,第4胸髓节段支配乳头平面的皮肤,第6胸髓节段支配剑突平面的皮肤,第10胸髓节段支配脐平面的皮肤,第12胸髓节段支配腹股沟韧带中点平面的皮肤等。

灰质在中枢,神经元胞体与其树突聚集的部位因新鲜标本色泽暗灰,称灰质,分布于大、小脑表面的灰质又称皮质。

白质在中枢,神经纤维聚集的部位因其新鲜标本颜色呈白色,而称白质,分布于大小脑部的白质又称髓质。

神经核在中枢,皮质以外,功能相同的神经元胞体聚集成团或柱,称为神经核。

神经节在周围部,神经元胞体聚集成细胞团或柱,称为神经节。

反射神经系统功能活动最基本的活动方式,是神经系统对外环境刺激所做出的反应。

反射弧反射弧是反射活动的形态基础。

包括五个基本组成部分:感受器、传入神经、反射中枢、传出神经和效应器。

任何一环发生故障,反射就不能进行。

躯体神经分布于皮肤、运动系统(骨、关节、骨骼肌),管理它们感觉和运动的神经。

脏神经分布于脏、血管、平滑肌和腺体,管理它们感觉和运动的神经。

尼氏体嗜碱性物质,由大量平形排列的粗面质网和期间游离的核糖体组成。

光镜下,碱性染料可将其染成深蓝色的颗粒或块状。

尼氏体为神经元合成蛋白最活跃的部位,是结构蛋白和分泌蛋白的合成中心。

运动终板脊髓前角或脑干的运动神经元长轴突接近骨骼肌纤维时失去髓鞘,裸露的轴突反复分支形成纽扣样膨大,并与骨骼与纤维形成突触样连接,此连接区呈椭圆形隆起,称运动终板。

Golgi I型神经元高尔基I型神经元轴突较长,可延伸到胞体围以外的区域,从脑的一个部分延伸到另一个部分,又称为投射神经元。

Schwann 细胞施万细胞(雪旺细胞),又称神经膜细胞,是周围神经系的卫星细胞,扁平、呈薄筒状包绕周围神经的轴突,形成周围神经的髓鞘。

闰绍(renshaw)细胞小型中间神经元,承受α-运动神经元轴突的返回侧支,其发出的轴突又作用于同一个α-运动神经元胞体,具有反馈抑制作用。

故称抑制性中间神经元。

马尾马尾位于终池的脑脊液中,腰骶尾部的神经根几乎垂直向下,于终丝周围形成马尾。

白质前连合在脊髓的部结构中有中央管.而在中央管前方有纤维横越,称白质前连合.脊髓休克当脊髓与高位中枢断离时,脊髓暂时丧失反射活动的能力而进入无反应状态的现象称为脊髓休克。

人体解剖学神经系统笔记

一、神经系统概述

神经系统是人体内起主导作用的系统,由脑、脊髓和神经组成,负责调节和管理人体各器官和系统的活动,以维持人体内环境的稳定和适应外界环境的变化。

神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。

二、中枢神经系统

中枢神经系统包括脑和脊髓,是神经系统的核心部分,负责处理和整合来自身体各部分的信息,并控制身体的运动。

1. 脑

脑是中枢神经系统的控制中心,由大脑、小脑、脑干和间脑等部分组成。

大脑负责思考、感觉、运动、学习和记忆等功能;小脑负责协调身体的运动;脑干负责基本生命活动的调节;间脑则参与情感和内分泌的调节。

2. 脊髓

脊髓是脑与身体各部分之间的主要通道,传递大脑对身体的控制信息和身体对大脑的感知信息。

脊髓还包含了许多反射回路,能够在短时间内对刺激作出反应。

三、周围神经系统

周围神经系统包括各种神经和神经节,负责将脑和脊髓与身体各部分联系起来。

周围神经系统可以分为躯体神经系统和自主神经系统。

1. 躯体神经系统

躯体神经系统负责管理身体的皮肤、肌肉和骨骼等部分的运动,以及感知外界的刺激。

躯体神经系统的神经元位于脊髓和脑中,通过神经纤维与身体各部分相连。

2. 自主神经系统

自主神经系统负责调节内脏器官的活动,包括交感神经和副交感神经两个系统。

交感神经负责在紧急情况下调动身体的资源,而副交感神经则负责在非

紧急情况下维持身体的正常功能。

自主神经系统的神经元主要位于脊髓和脑干中。

神经解剖学习笔记:脊髓和及神经解剖1、髓节、体节、骨节、皮节、肌节概念:①、髓节(脊髓节段):从脊髓发出脊神经共31对,每对脊神经前后根相连的一段脊髓被称为脊髓节。

②、体节:脊椎动物在胚胎发育过程中沿身体前后轴形成一定数目的暂时性结构称为体节。

随着胚胎的继续发育每个体节分化成为生骨节、生皮节和生肌节。

③、体节腔:体节的横断面呈三角形,中央有一腔隙称为体节腔。

④、生骨节:为体节腔的内侧壁和腹侧壁。

其细胞迁至脊索和神经管并包绕这些结构,分化为脊椎骨。

⑤、生皮节:为体节腔的外侧壁。

将分化为真皮和皮下结缔组织。

⑥、生肌节:在生皮节分化之前,在其内侧产生一层新细胞,称为生肌节。

将分化为四肢和体壁的骨骼肌。

每个皮节和肌节的衍化结构无论距离其来源皮节和肌节多远,都会保持其来源皮节和肌节的神经支配。

因此:可根据某一皮区或某块肌肉的体节来源而推断其神经支配。

2、脊髓节段:每对脊神经在脊髓对应一个脊髓节段。

2.1、脊髓外观:①脊髓位于椎管内,全长约42-45cm,外观为前后扁圆形柱状,上端较大,在枕骨大孔处与延髓相续,脊髓下端变尖成为脊髓的圆锥,成人脊髓下端平第1腰椎下缘。

再向下为终丝(由软脊膜向下延伸形成的一条无神经组织的细长索状物,其上段悬浮于蛛网膜下腔内,称为内终丝;下段被硬脊膜包裹,称外终丝。

外终丝与硬脊膜一起附着于尾骨)。

L1以下无脊髓,腰、骶、尾神经前、后根在穿出椎间孔之前,在椎管内下行较长一段距离,它们围绕终丝成为马尾。

②脊髓全长粗细不均,有两处膨大:•颈膨大(C5-T2)由控制上肢的神经元和神经纤维构成。

•腰膨大(L2-S3)由控制下肢的神经元和神经纤维构成。

2.2、脊髓的被膜:•软脊膜:脊髓末端延续为终丝。

软脊膜向两侧伸出的三角形结构被称为齿状韧带,冠状位介于前后根之间。

•蛛网膜:蛛网膜下腔在L1-S2椎体之间高度扩大称为终池,内容马尾和终丝。

•硬脊膜:向外侧延续为脊神经鞘。

2.3、脊髓的内部大体结构:①、脊髓前角:•脊髓灰质横切面呈“H”型,两侧前段膨大部称前角(柱)。

神经解剖学习笔记:脊髓和及神经解剖1、髓节、体节、骨节、皮节、肌节概念:①、髓节(脊髓节段):从脊髓发出脊神经共31对,每对脊神经前后根相连的一段脊髓被称为脊髓节。

②、体节:脊椎动物在胚胎发育过程中沿身体前后轴形成一定数目的暂时性结构称为体节。

随着胚胎的继续发育每个体节分化成为生骨节、生皮节和生肌节。

③、体节腔:体节的横断面呈三角形,中央有一腔隙称为体节腔。

④、生骨节:为体节腔的内侧壁和腹侧壁。

其细胞迁至脊索和神经管并包绕这些结构,分化为脊椎骨。

⑤、生皮节:为体节腔的外侧壁。

将分化为真皮和皮下结缔组织。

⑥、生肌节:在生皮节分化之前,在其内侧产生一层新细胞,称为生肌节。

将分化为四肢和体壁的骨骼肌。

每个皮节和肌节的衍化结构无论距离其来源皮节和肌节多远,都会保持其来源皮节和肌节的神经支配。

因此:可根据某一皮区或某块肌肉的体节来源而推断其神经支配。

2、脊髓节段:每对脊神经在脊髓对应一个脊髓节段。

2.1、脊髓外观:①脊髓位于椎管内,全长约42-45cm,外观为前后扁圆形柱状,上端较大,在枕骨大孔处与延髓相续,脊髓下端变尖成为脊髓的圆锥,成人脊髓下端平第1腰椎下缘。

再向下为终丝(由软脊膜向下延伸形成的一条无神经组织的细长索状物,其上段悬浮于蛛网膜下腔内,称为内终丝;下段被硬脊膜包裹,称外终丝。

外终丝与硬脊膜一起附着于尾骨)。

L1以下无脊髓,腰、骶、尾神经前、后根在穿出椎间孔之前,在椎管内下行较长一段距离,它们围绕终丝成为马尾。

②脊髓全长粗细不均,有两处膨大:•颈膨大(C5-T2)由控制上肢的神经元和神经纤维构成。

•腰膨大(L2-S3)由控制下肢的神经元和神经纤维构成。

2.2、脊髓的被膜:•软脊膜:脊髓末端延续为终丝。

软脊膜向两侧伸出的三角形结构被称为齿状韧带,冠状位介于前后根之间。

•蛛网膜:蛛网膜下腔在L1-S2椎体之间高度扩大称为终池,内容马尾和终丝。

•硬脊膜:向外侧延续为脊神经鞘。

2.3、脊髓的内部大体结构:①、脊髓前角:•脊髓灰质横切面呈“H”型,两侧前段膨大部称前角(柱)。

•运动神经元为主。

②、脊髓后角:•脊髓灰质横切面呈“H”型,两侧后段膨大部称后角(柱)。

•感觉神经元为主。

③、脊髓侧角:•前后角之间向侧方突出部。

•存在于胸、腰、骶段。

自主神经元为主。

•(T1-L3或C8-L2为交感核;S2-S4为副交感核)。

④、灰质连合:连接左、右两侧灰质的中间部分。

其中心有中央管通过。

⑤、脊髓网状核:前、后角之间(颈段)或侧角与后角之间(胸段)的凹陷部,灰、白质混杂相交成网状结构。

主要存在于颈、胸段。

⑥、脊髓白质:•前索:皮质脊髓束、顶盖脊髓束、内侧纵束、前庭脊髓束;脊髓丘脑束。

•侧索:皮质脊髓侧束、红核脊髓束;脊髓丘脑侧束、脊髓小脑前/后束、脊髓网状外侧束。

•后索:薄束、楔束、后索中的下行纤维束(束间束、隔缘束、椭圆束、三角束)。

传导意识性本体感觉(深感觉)和精细触觉。

•固有束(前、侧、后):具有联系不同脊髓节段的功能。

•上行传导束:感觉传导束。

•下行传导束:运动传导束。

⑦、脊髓传导束病变与脊髓灰质病变区别:脊髓上行(从脊髓到脑)、下行(从脑到脊髓达肌肉)纤维,一旦病变,可发生病灶平面以下所支配的全部肌肉麻痹和感觉缺失。

脊髓灰质病变则影响范围局限,呈节段性。

2.4、脊髓节段、脊椎、脊神经的对应关系:脊髓全长共发出31对脊神经,每对脊神经对应一个脊髓节段,每个脊髓节段通过一对脊神经,支配一对体节。

身体的皮肤和肌肉都是由体节发育而来。

髓节包括:颈髓8个,胸髓12个,腰髓5个,骶髓5个,尾髓1个。

与之对应:颈神经8对、胸神经12对,腰神经5对,骶神经5对,尾神经1对。

其中:颈膨大(C3-T2);腰膨大(L2-S3);脊髓圆锥(S3-S5和尾节);马尾(L2以下共10对神经根组成)。

2.4.1、脊髓髓节与脊椎的对应关系:2.4.2、脊神经与椎间孔的对应关系:3、脊神经根:•前根:发自脊髓前外侧沟,左右对称,其根丝属于运动纤维。

包括躯体运动纤维和内脏运动纤维,在T1-L2和S2-S4神经的前根内有内脏运动纤维。

•后根:发自脊髓后外侧沟,左右对称,其根丝属于感觉纤维。

包括躯体感觉纤维和内脏感觉纤维,后根一般较前根粗,并于椎间孔处(骶、尾神经后根于骶管内)有一个膨大的脊神经节。

在T1-L2和S2-S4骶神经的后根内有内脏感觉纤维。

•各部脊神经根在椎管内走行的方向和长短均不同。

颈神经根较短,形成近水平;胸神经根倾斜向下;腰、骶、尾神经根较长,在椎管内行程近乎垂直,它们在通过相应椎间孔之前,围绕终丝在椎管内向下行走一段较长距离,共同形成马尾。

马尾:由L2及其以下共10对神经根组成。

•脊神经根分3段:由于脊神经根节内段有蛛网膜包裹,束间有蛛网膜下隙憩室,憩室內又与神经节和节外段的淋巴间隙相通,致病微生物可经淋巴间隙蔓延而来。

马尾神经根亦好发神经炎。

后根较前根长,更易出现症状体征。

神经炎波及神经节时,除根性痛症状,可出现神经根分布区域内的带状疱疹。

•脊神经根形态结构:脊神经(前、后)根分别依次由神经小束-神经亚束-神经束组成。

神经束排列成内宽外窄的扇形神经根,漂浮在脊髓与硬脊膜之间,同一节段的前、后根之间由恒定的齿状韧带相连。

前根有6-8个神经小束,后根有7-10个神经小束。

4、脊神经组成:①、前根(腹根):运动纤维连于脊髓前外侧沟②、后根(背根):感觉纤维连于脊髓后外侧沟③、后根神经节:位于椎间孔处,是感觉纤维的胞体,属假单极感觉神经元。

④、脊神经:前根和后根汇合而成,出椎间孔后分前支、后支、脊膜支和交通支。

⑤、脊神经后支(背侧支):为混合神经,主管后背、关节突关节囊、后纵韧带内侧2/3的感觉,后支也支配脊柱深部肌肉组织。

大部分后支均可分为肌支和皮质。

脊神经后支分布具有明显的节段性特点。

某些脊神经后支形成粗大的神经干,分布范围较大,具有明显的临床意义:•C1后支(枕下神经)•C2后支的皮支(枕大神经)•C3后支的内侧支(第3枕神经)⑥、脊神经前支(腹侧支):为混合神经,主管躯干前、外侧部和四肢的肌肉及皮肤。

除12对胸神经外,其余脊神经前支共组成4个神经丛(颈丛、臂丛、腰丛和骶丛)。

⑦、脊神经交通支:属于交感神经系统的结构,连于脊神经和交感干之间的细支。

分为白交通支(发自脊神经进入交感干的有髓神经纤维构成,为内脏运动纤维,源自脊髓灰质侧角的多极神经元)和灰交通支(发自交感干的无髓神经纤维,由起于交感干的节后神经纤维构成)。

⑧、脊神经脊膜支:脊神经出椎间孔后发出的一条返回椎管内的细支。

该支返回椎管后,迅速分为横支、升支和降支。

分布于脊髓被膜、血管壁、骨膜、韧带和椎间盘等。

每条脊膜支均接受来自邻近灰交通支或胸交感神经节的分支。

•脊神经走行和分布的共同形态学特点:较大的神经干多与血管伴行于同一个结缔组织筋膜鞘内,构成血管神经束。

关节处,神经血管一般多行于关节的屈侧,并发出浅支和深支。

4.1、脊神经的纤维成分:脊神经是混合神经,含4中纤维成分:•躯体运动纤维:是前角运动细胞的轴突,经前根进入脊神经,分布于骨骼肌,支配其运动和维持肌张力。

•内脏运动纤维:是交感和副交感神经的节前纤维。

即外侧核细胞的轴突。

交感神经的节前纤维:是T1-L3中间外侧核细胞的轴突,经脊神经前根、脊神经及白交通支至交感干上相应的神经节(椎旁神经节)构成突触,交换神经元。

有些节前纤维在交感干内上升或下降,至上位或下位椎旁神经节或穿经交感干到椎前神经节交换神经元。

然后由椎旁神经节或椎前神经节发出节后纤维分布于心肌、平滑肌和腺体。

内脏运动神经(包括交感神经和副交感神经)从低级中枢到效益器,一般需要经过两个神经元。

第一个神经元称节前神经元,其轴突称节前纤维(从低级中枢发出,中止于神经节),第二个神经元称节后神经元,其轴突称节后纤维(从神经节发出终止于效应器)。

副交感神经的节前纤维:是骶副交感核(S2-S4相当于侧角处)神经细胞的轴突,经盆内脏神经至盆丛发出分支分布至盆腔脏器及结肠左曲以下的消化管。

•躯体感觉纤维:是假单极神经元的周围突,始于脊神经节的假单极神经元,此神经元的中枢突经后根进入脊髓,周围突加入脊神经。

躯体感觉纤维经脊神经分布至相应的皮肤、骨骼肌、肌腱和关节;将皮肤的痛、温觉和肌、肌腱、关节的本体感觉冲动传入中枢。

•内脏感觉纤维:也是假单极神经元的周围突,始于脊神经节的假单极神经元,此神经元的中枢突经后根进入脊髓,周围突加入脊神经。

分布于内脏、心血管和腺体的感受器。

4.2、脊神经分支:4.2.1、脊神经灰、白交通支:①交感神经的白交通支:•共15对,在交感干神经节与相应脊神经之间。

•主要由有髓鞘的节前纤维组成,呈白色,【T1-L3髓节→前根→T1-L3脊神经→15对白交通支→交感干神经节】;还有内脏感觉纤维通过白交通支→脊神经→后根→脊髓。

②灰交通支:•共31对,连于交感干与31对脊神经之间。

•由交感干神经节细胞发出的节后纤维组成,多无髓鞘,色灰暗。

4.2.2、脊神经脊膜支(又称脊膜返神经或窦椎神经):含交感纤维和感觉纤维。

•在脊神经分出前支和后支之前发出,经椎间孔入椎管。

•在椎管内分为较大的升支和较小的降支,相邻脊神经的升支和降支相互吻合,在脊髓的前、后形成脊膜前丛和脊膜后丛。

•该丛纵贯脊髓全长,并延至颅内。

•由丛发出分支,分布于:脊膜、血管、椎骨的骨膜、韧带及后颅窝的硬脑膜。

4.2.3、脊神经后支:•为混合性神经,含躯体运动、躯体感觉、内脏运动(交感)纤维。

•除第1、2颈神经后支较粗大外,其余脊神经后支均较前支细小。

•后支从脊神经分出后,向后绕椎骨的关节突,经相邻椎骨的横突之间(骶神经后支经骶后孔)分为内侧支和外侧支(第1颈神经、第4、第5骶神经及尾神经除外)。

它们发出分支分布至项部和躯干后部的肌肉和皮肤。

•颈神经后支:【所有颈神经后支都支配肌肉,C2-5颈神经后支的内侧支支配皮肤。

】第1颈神经后支:又称枕下神经,较前支粗大。

第2颈神经后支:枕大神经(内侧支),外侧支。

第3颈神经后支:第3枕神经(内侧支),外侧支。

第4-8颈神经后支:内侧支和外侧支。

•胸、腰神经后支:从脊神经发出后紧贴关节突向后行,分为内侧支和外侧支。

•骶、尾神经后支:骶神经后支细小,由上向下逐渐细小。

上4对骶神经后支经骶后孔穿出,第5骶神经后支经骶管裂孔穿出。

上3对骶神经后支分为内侧支和外侧支。

尾神经后支不分成内侧支和外侧支,与后2对骶神经后支联合形成袢,由袢发出分支,分布于尾骨背面的皮肤。

•各脊神经后支的行程与关节突关节关系密切,并且都行于背部深肌或腱纤维之间,可因横突或关节突肥大,背部深肌劳损、撕裂、肌纤维、腱纤维或韧带的肿胀、出血等原因,使脊神经后支受压,张力增加,从而引起疼痛。

临床上L2神经后支受累多见,称为第二腰椎综合征。