肝脏分段

- 格式:doc

- 大小:23.50 KB

- 文档页数:2

肝脏分段依据-回复肝脏分段依据,是指根据肝脏内血管、胆管和解剖特征等,将肝脏分为不同的部分或段。

这一分段依据的研究和应用对于肝脏解剖学、手术操作和影像诊断等领域具有重要意义。

目前,根据不同的分段依据方法,已经提出和应用了各种肝脏分段方法,包括经典分层法、解剖分层法、血管分段法、Couinaud分段法等。

首先,经典分层法是一种简单而直观的肝脏分段方法。

根据肝脏外形,将肝脏分为左、右两叶,再将右叶分为前、后两段,左叶分为前、后两段,最后将左后瓣再分为上、下两段。

这种方法虽然简单易懂,但是缺乏精确的解剖学基础,不适用于临床手术。

其次,解剖分层法是指根据肝脏内胆管和血管解剖特征,将肝脏分为不同的层次。

根据胆管的走行,将肝脏分为左、右两个主要的分面。

再根据左右胆管的进一步分支,将肝脏分为外周胆管区和中央胆管区。

在外周胆管区内,还可以将肝脏进一步分为上、下两层,即上下限胆管区。

这种方法相对于经典分层法来说更加准确,但仍然有一些缺陷,不能完全覆盖所有的肝脏血管。

血管分段法是一种以肝脏内血管分布为基础的分段方法。

根据肝脏内的门静脉血管和肝动脉的分布,将肝脏分为8个基本肝段,分别为左外、左内、右前外、右前内、右后外、右后内、尾状叶和第一肝段。

这种方法充分考虑了肝脏内血管的分布特点,适用于肝脏手术操作、肝脏移植和肝脏影像学等领域。

最后,Couinaud分段法是一种综合考虑肝脏内脏器官、血管和胆管特征的分段方法。

根据肝脏的功能、胆管和血管的走行,将肝脏分为8个功能分段。

这些分段包括左外、左内、右前外、右前内、右后外、右后内、尾状叶和第一肝段。

Couinaud分段法是目前最常用、也是最广泛应用的肝脏分段方法,可用于临床手术操作、肝脏解剖学研究和肝脏影像诊断等方面。

综上所述,肝脏分段依据是指根据不同的血管、胆管和解剖特征,将肝脏分为不同的部分或段。

经典分层法、解剖分层法、血管分段法和Couinaud 分段法是目前常见的肝脏分段方法。

肝脏的CT分段肝脏从表面划分的左叶、右叶、方叶和尾叶没有真正反映其内部管道系统的构造特征,因而不适应肝脏外科进行部分肝切除的需要。

CT医师对病灶的准确分段,对外科医师有很大的帮助。

根据格利森系统的分布,将肝脏分为左、右两个半肝,再进一步分为8段(奎纳德分类):I段:尾状叶。

Ⅱ段:相当于左外叶上段。

Ⅲ段:左外叶下段。

Ⅳ段左内叶。

Ⅴ段:右前叶下段。

Ⅵ段:右后叶下段。

Ⅶ段:右后叶上段。

Ⅷ段:右前叶上段。

肝脏的分段主要是根据肝内的管道系统而命名。

门静脉、肝动脉、肝胆管三者伴行包裹在同一Glisson鞘内,故称为Glisson系统或门脉系统。

据门脉系统分布所作的肝脏分段,称为门脉肝段。

肝静脉与门静脉呈插指状的关系,按照肝静脉引流区域所作的分段,称为静脉肝段。

由于肝内胆管是与肝内门静脉伴行,故在肝胆管外科中均采用门脉肝段的命名。

Couinaud根据门脉系统肝段按顺时针方向标以罗马数字从ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅧ,其中左内叶及尾状叶不再分段。

肝脏分8个段,主要被肝静脉系统和门静脉系统分割。

肝中静脉将肝分成左右两叶。

肝右静脉分肝右叶为右前、右后两部分。

肝左静脉分肝左叶为左内叶、左外叶。

门静脉系统走行于肝段内。

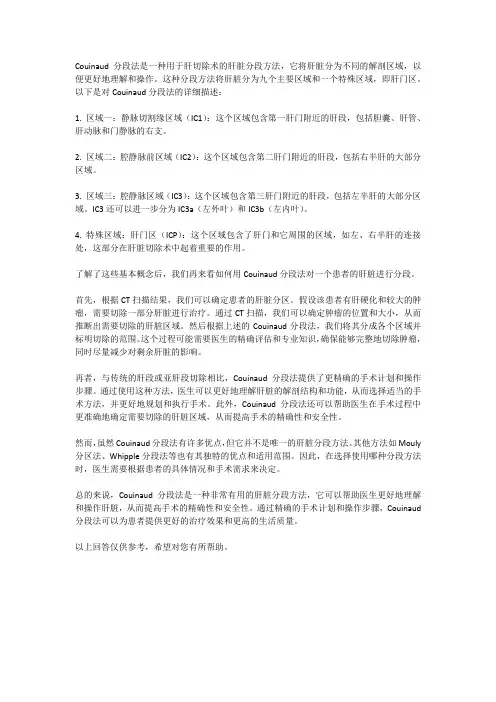

Ⅰ段为尾状叶,CT示在门、腔静脉之间,Ⅱ段(靠上)与Ⅲ段(靠下)构成左外叶,Ⅳ段为方叶,也是左内叶,Ⅴ段(靠下)与Ⅷ(靠上)段构成肝右前叶,Ⅵ段(靠下)与Ⅶ段(靠上)构成肝右后叶。

至于Ⅱ段与Ⅲ段、Ⅴ段与Ⅷ段、Ⅵ段与Ⅶ段分界,粗略方法以肝内门静脉分支或肝门平面为分界标志,出现以上平面所显示的是靠上方的,Ⅱ段、Ⅶ段、Ⅷ段,以下层面就是Ⅲ段、Ⅴ段、Ⅵ段。

Ⅴ段与Ⅵ段、Ⅶ段与Ⅷ段之间以肝右静脉分界。

影像学上横断面上以肝静脉为界,2,3;5,8;6,7 的分界大约门静脉左右分支平面。

1、肝脏分段的意义:可以了解病灶所处位置,尤其对于肝脏恶性肿瘤患者,从而指导治疗。

肝脏的分段和肝脏的解剖密切相关,了解了肝脏的解剖并且应用到影像学的分析中去,也就可以熟练的了解肝脏的分段了。

肝脏的分段肝脏从表面划分的左叶、右叶、方叶和尾叶没有真正反映其内部管道系统的构造特征,因而不适应肝脏外科进行部分肝切除的需要。

医师对病灶的准确分段,对外科医师有很大的帮助。

根据格利森系统的分布,将肝脏分为左、右两个半肝,再进一步分为8段(奎纳德分类):I段:尾状叶。

Ⅱ段:相当于左外叶上段。

Ⅲ段:左外叶下段。

Ⅳ段左内叶。

Ⅴ段:右前叶下段。

Ⅵ段:右后叶下段。

Ⅶ段:右后叶上段。

Ⅷ段:右前叶上段。

肝脏的分段主要是根据肝内的管道系统而命名。

门静脉、肝动脉、肝胆管三者伴行包裹在同一鞘内,故称为系统或门脉系统。

据门脉系统分布所作的肝脏分段,称为门脉肝段。

肝静脉与门静脉呈插指状的关系,按照肝静脉引流区域所作的分段,称为静脉肝段。

由于肝内胆管是与肝内门静脉伴行,故在肝胆管外科中均采用门脉肝段的命名。

根据门脉系统肝段按顺时针方向标以罗马数字从ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅧ,其中左内叶及尾状叶不再分段。

肝脏分8个段,主要被肝静脉系统和门静脉系统分割。

肝中静脉将肝分成左右两叶。

肝右静脉分肝右叶为右前、右后两部分。

肝左静脉分肝左叶为左内叶、左外叶。

门静脉系统走行于肝段内。

Ⅰ段为尾状叶,示在门、腔静脉之间,Ⅱ段(靠上)与Ⅲ段(靠下)构成左外叶,Ⅳ段为方叶,也是左内叶,Ⅴ段(靠下)与Ⅷ(靠上)段构成肝右前叶,Ⅵ段(靠下)与Ⅶ段(靠上)构成肝右后叶。

至于Ⅱ段与Ⅲ段、Ⅴ段与Ⅷ段、Ⅵ段与Ⅶ段分界,粗略方法以肝内门静脉分支或肝门平面为分界标志,出现以上平面所显示的是靠上方的,Ⅱ段、Ⅶ段、Ⅷ段,以下层面就是Ⅲ段、Ⅴ段、Ⅵ段。

Ⅴ段与Ⅵ段、Ⅶ段与Ⅷ段之间以肝右静脉分界。

影像学上横断面上以肝静脉为界,2,3;5,8;6,7 的分界大约门静脉左右分支平面。

1、肝脏分段的意义:可以了解病灶所处位置,尤其对于肝脏恶性肿瘤患者,从而指导治疗。

肝脏的分段和肝脏的解剖密切相关,了解了肝脏的解剖并且应用到影像学的分析中去,也就可以熟练的了解肝脏的分段了。

2、分段主要依靠。

肝脏解剖分段法放射沙龙——数万放射科医生都在关注的微信平台,回复日期(工作日哦)如140411,即可收听当日的资讯,回复“会议”即可查询9月份放射学术会议预告。

回复“01”、“02”、“03”、“04”、“05”即可查询放射沙龙热文榜单。

由于水平有限,放射沙龙所有学习资料如有不当之处,欢迎指正。

点击“阅读原文”进入社区讨论。

肝脏解剖可通过形态解剖学和功能解剖学两方面进行介绍,传统的形态解剖基于肝脏的外观,并且不显示血管和胆管分支的内部结构,这在肝脏外科中很重要。

C. Couinaud (1957) 依据功能将肝脏分为8个独立段,这里将结合插图与分类进行介绍。

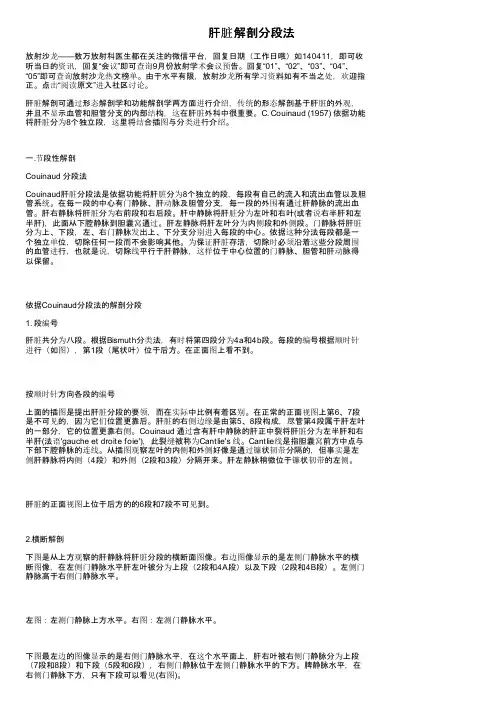

一.节段性解剖Couinaud 分段法Couinaud肝脏分段法是依据功能将肝脏分为8个独立的段,每段有自己的流入和流出血管以及胆管系统。

在每一段的中心有门静脉、肝动脉及胆管分支,每一段的外围有通过肝静脉的流出血管。

肝右静脉将肝脏分为右前段和右后段。

肝中静脉将肝脏分为左叶和右叶(或者说右半肝和左半肝),此面从下腔静脉到胆囊窝通过。

肝左静脉将肝左叶分为内侧段和外侧段。

门静脉将肝脏分为上、下段,左、右门静脉发出上、下分支分别进入每段的中心。

依据这种分法每段都是一个独立单位,切除任何一段而不会影响其他。

为保证肝脏存活,切除时必须沿着这些分段周围的血管进行,也就是说,切除线平行于肝静脉,这样位于中心位置的门静脉、胆管和肝动脉得以保留。

依据Couinaud分段法的解剖分段1. 段编号肝脏共分为八段。

根据Bismuth分类法,有时将第四段分为4a和4b段。

每段的编号根据顺时针进行(如图),第1段(尾状叶)位于后方。

在正面图上看不到。

按顺时针方向各段的编号上面的插图是提出肝脏分段的要领,而在实际中比例有着区别。

在正常的正面视图上第6、7段是不可见的,因为它们位置更靠后。

肝脏的右侧边缘是由第5、8段构成,尽管第4段属于肝左叶的一部分,它的位置更靠右侧。

Couinaud 通过含有肝中静脉的肝正中裂将肝脏分为左半肝和右半肝(法语'gauche et droite foie'),此裂缝被称为Cantlie's 线。

Couinaud分段法是一种用于肝切除术的肝脏分段方法,它将肝脏分为不同的解剖区域,以便更好地理解和操作。

这种分段方法将肝脏分为九个主要区域和一个特殊区域,即肝门区。

以下是对Couinaud分段法的详细描述:1. 区域一:静脉切割缘区域(IC1):这个区域包含第一肝门附近的肝段,包括胆囊、肝管、肝动脉和门静脉的右支。

2. 区域二:腔静脉前区域(IC2):这个区域包含第二肝门附近的肝段,包括右半肝的大部分区域。

3. 区域三:腔静脉区域(IC3):这个区域包含第三肝门附近的肝段,包括左半肝的大部分区域。

IC3还可以进一步分为IC3a(左外叶)和IC3b(左内叶)。

4. 特殊区域:肝门区(ICP):这个区域包含了肝门和它周围的区域,如左、右半肝的连接处,这部分在肝脏切除术中起着重要的作用。

了解了这些基本概念后,我们再来看如何用Couinaud分段法对一个患者的肝脏进行分段。

首先,根据CT扫描结果,我们可以确定患者的肝脏分区。

假设该患者有肝硬化和较大的肿瘤,需要切除一部分肝脏进行治疗。

通过CT扫描,我们可以确定肿瘤的位置和大小,从而推断出需要切除的肝脏区域。

然后根据上述的Couinaud分段法,我们将其分成各个区域并标明切除的范围。

这个过程可能需要医生的精确评估和专业知识,确保能够完整地切除肿瘤,同时尽量减少对剩余肝脏的影响。

再者,与传统的肝段或亚肝段切除相比,Couinaud分段法提供了更精确的手术计划和操作步骤。

通过使用这种方法,医生可以更好地理解肝脏的解剖结构和功能,从而选择适当的手术方法,并更好地规划和执行手术。

此外,Couinaud分段法还可以帮助医生在手术过程中更准确地确定需要切除的肝脏区域,从而提高手术的精确性和安全性。

然而,虽然Couinaud分段法有许多优点,但它并不是唯一的肝脏分段方法。

其他方法如Mouly 分区法、Whipple分段法等也有其独特的优点和适用范围。

因此,在选择使用哪种分段方法时,医生需要根据患者的具体情况和手术需求来决定。

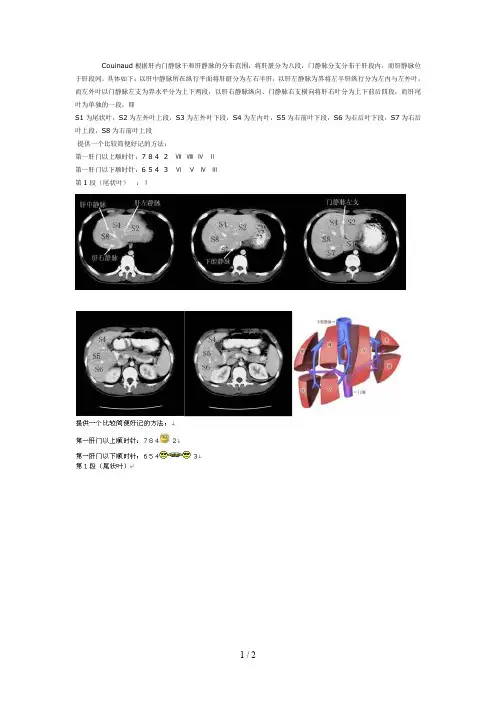

Couinaud根据肝内门静脉干和肝静脉的分布范围,将肝脏分为八段,门静脉分支分布于肝段内,而肝静脉位于肝段间。

具体如下:以肝中静脉所在纵行平面将肝脏分为左右半肝,以肝左静脉为界将左半肝纵行分为左内与左外叶,而左外叶以门静脉左支为界水平分为上下两段,以肝右静脉纵向、门静脉右支横向将肝右叶分为上下前后四段,而肝尾叶为单独的一段,即

S1为尾状叶,S2为左外叶上段,S3为左外叶下段,S4为左内叶,S5为右前叶下段,S6为右后叶下段,S7为右后叶上段,S8为右前叶上段

提供一个比较简便好记的方法:

第一肝门以上顺时针:7 8 4 2 ⅦⅧⅣⅡ

第一肝门以下顺时针:6 5 4 3 ⅥⅤⅣⅢ

第1段(尾状叶):Ⅰ

(专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。

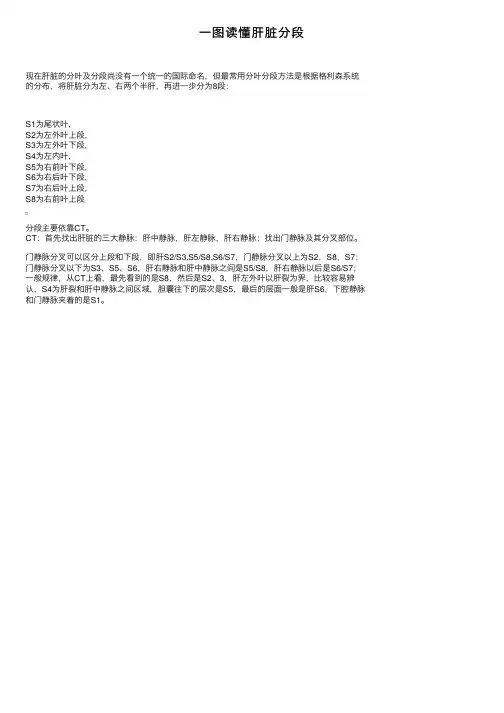

⼀图读懂肝脏分段

现在肝脏的分叶及分段尚没有⼀个统⼀的国际命名,但最常⽤分叶分段⽅法是根据格利森系统的分布,将肝脏分为左、右两个半肝,再进⼀步分为8段:

S1为尾状叶,

S2为左外叶上段,

S3为左外叶下段,

S4为左内叶,

S5为右前叶下段,

S6为右后叶下段,

S7为右后叶上段,

S8为右前叶上段

分段主要依靠CT。

CT:⾸先找出肝脏的三⼤静脉:肝中静脉,肝左静脉,肝右静脉;找出门静脉及其分叉部位。

门静脉分叉可以区分上段和下段,即肝S2/S3,S5/S8,S6/S7,门静脉分叉以上为S2,S8,S7;门静脉分叉以下为S3、S5、S6,肝右静脉和肝中静脉之间是S5/S8,肝右静脉以后是S6/S7;⼀般规律,从CT上看,最先看到的是S8,然后是S2、3,肝左外叶以肝裂为界,⽐较容易辨认,S4为肝裂和肝中静脉之间区域,胆囊往下的层次是S5,最后的层⾯⼀般是肝S6,下腔静脉和门静脉夹着的是S1。

一)Couinand分段

三支主肝静脉将肝脏分为四部分。

三支主肝静脉和四支门静脉如双手的手指相互穿插,肝静脉主干和其属支走行于肝裂内。

肝脏被正中裂(cantlie line)分为左右半肝。

尾状叶(I 段)是一自主段,不依赖四个门静脉蒂和三支主肝静脉,它同时接受肝动脉和左右门静脉分支的供血,经肝短静脉注入下腔静脉。

左半肝被叶间裂分为内外两叶,左外叶被段间裂分为后(II段)前(III)两段;内叶(IV)分为上部(IVa段)和下部(IVb段,也叫方叶)。

右半肝被右叶间裂分为前后两叶,右前叶和右后叶,前者包括Ⅴ段和VIII段;右后叶包括VI段和Ⅶ段。

(二)第一肝门

第一肝门包括:肝脏的横沟和肝蒂。

横沟的裂隙深而窄,长2-7cm,宽0.4-4.1cm,深1-2. 6cm,被方叶的后缘覆盖。

肝固有动脉、门静脉、肝管、神经和淋巴组织共同包于肝十二指肠韧带的右侧,构成肝蒂。

肝蒂的下段:胆总管位于右前方、肝动脉位于左前方、门静脉位于后方稍偏左,形成倒品字形。

在肝蒂上段,前方为左右肝管、中间为左右肝动脉、后方为左右门静脉,形成前中后结构。

就各管左右分支交汇点而言,肝动脉分叉点最低,门静脉居中,肝管最高。

1、肝固有动脉是肝总动脉发出胃十二指肠后的直接延续,近肝门处分为左右肝动脉进入肝脏,肝内动脉走行弯曲、盘绕。

肝右动脉分出①胆囊动脉;②右前叶动脉;

③右后叶动脉;④右尾状叶动脉。

肝左叶动脉分出①左内叶动脉;②左外叶动脉;③左尾状叶动脉。

肝固有动脉约40%分出肝中动脉。

肝固有动脉正常占51%-75.7%,变异占21.3%-49%。

肝固有动脉还可源于肠系膜上动脉,主动脉、胃右动脉和其它内脏动脉分支。

迷走的肝左、右动脉分别为10%-14%和12%-14%。

Michels尸检200例,将肝动脉分为十型。

Hiatt对100 0例标本分析后,建议将Michels的分型归为五型:正常型、替代或副肝左动脉型、替代或副右肝动脉型、肝左和右动脉同时变异型和肝总动脉起源自肠系膜上动脉型。

2、门静脉门静脉血液的分流现象:指来自肠系膜上静脉的血大部分经门静脉右支达肝右叶;来自肠系膜下静脉和脾静脉的血大部分经门静脉左支达肝左叶。

门静脉在肝门偏右处分为左右两支。

门静脉右支短而粗,长约1-3cm,肝外可显露的部分短,分出:①尾状叶右段支,②右前叶支,③右后叶支,④胆囊旁门静脉分支。

门静脉左支分出后,沿横沟向左至左纵沟后弯向前上方,进入肝实质。

门静脉左支干分为横部(2-4cm)、角部(90度-120度)、矢状部(1 -2cm)和囊部,矢状部末端膨大为囊部。

门静脉左支分出:①尾状叶左段支,②左内叶支,③左外上段支,④左外下段支,⑤静脉导管小支和左叶中间支。

门静脉分为两支占74%、三支占21%。

左右独立分支占5%。

偶尔可出现无分支变异,门静脉分叉缺如,呈襟状进入右肝,主干进入肝实质后向右然后向上走行,再以宽大的弯曲分支在肝实质深处进入肝左叶。

一般认为:门静脉右支的分支形式常可变异,而门静脉左支的分支比较恒定。

3、肝管左右肝管的汇合点在方叶的后缘中部的椭圆形突起处,即方叶的正后方或稍偏右侧0.5cm-1cm处。

肝管两支型占70%,非两支型占30%,后者分为三支型、右后支独立合流型和左前支独立合流型。

4级以上肝管在肝门处合流者占1%,尾状叶肝管直接开口于总胆管占1%。

右肝管长0. 8cm,接受右前、后叶肝管的胆汁引流,还接受1-2支尾状叶右段肝管的胆汁引流,变异较多,常见的有四型。

左肝管长约1.6cm,由左内、外叶肝管汇合而成,还接受1-2支尾状叶左段的肝管的胆汁引流,变异较大,亦可分为四型。

4、胆囊三角(calots三角)由肝总

管、胆囊管和肝脏下缘组成,90%的胆囊动脉、82%的右肝动脉、大多迷走右肝动脉和副肝管走行于内。

第二肝门

第二肝门位于肝脏的膈面顶部,是肝左、中、右静脉汇入下腔静脉处,多被肝组织覆盖,不易直接见到肝静脉主干。

肝静脉主干在肝实质内的范围约为距肝上下腔静脉2cm的范围内。

1、肝右静脉直径1cm-2.5cm,大多单独汇入下腔静脉右壁,有时为两支或三支分别汇入下腔静脉。

2、肝左静脉由上下两支汇合而成入下腔静脉左壁。

约40%的肝左、中静脉共干汇入下腔静脉,汇合点在镰状韧带的膈面附着点的直接延长线或略偏右侧,距肝表面的深度约0.5-1cm,会合后干静脉长约1cm。

3、肝中静脉由左右两支组成,右支短粗,多单独开口于下腔静脉的左前壁。

4、肝浅静脉包括左后和右后上缘支,走行于左右冠状韧带内,汇入肝左右静脉,亦可直接汇入下腔静脉。

5、肝下静脉在肝左三叶切除手术和前入路肝切除手术中具有重要的实用价值。

第三肝门

第三肝门是指4-15支肝短静脉分别汇入肝后下腔静脉前壁及两侧。

主要汇集尾状叶和右后叶的静脉血流,在半肝以上肝切除手术中具有重要的临床意义。