隆突性皮肤纤维肉瘤NCCN 指南 2018 年第 1 版

- 格式:pdf

- 大小:1.74 MB

- 文档页数:11

《2018 NCCN子宫肿瘤临床实践指南》解读12018年指南(第1版)主要更新根据美国癌症联合会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)第8版肿瘤分期对子宫(内膜)癌、癌肉瘤和肉瘤的TNM分期进行了更新。

针对这些更新进行了讨论。

各处理细节均有修订。

2分期采用AJCC第8版分期和国际妇产科联盟(FIGO)2010分期标准。

2.1 子宫(内膜)癌和癌肉瘤分期见表1~3。

2.2 子宫肉瘤分期见表4~6。

3治疗对于子宫肿瘤患者,术前建议进行的辅助检查包括血常规、内膜活检及影像学检查,有条件者进行基因检测。

选择性检查包括肝肾功能检查、生化检查。

3.1 子宫内膜样腺癌的治疗3.1.1 保留生育功能指征和方法保留生育功能只适用于子宫内膜样腺癌,子宫内膜浆液性癌、透明细胞癌、癌肉瘤和子宫肉瘤不能保留生育功能。

符合下列所有条件才能保留生育功能:(1)分段诊刮标本经病理专家核实,病理类型为子宫内膜样腺癌,G1级。

(2)MRI检查(首选)或经阴道超声检查发现病灶局限于子宫内膜。

(3)影像学检查未发现可疑的转移病灶。

(4)无药物治疗或妊娠的禁忌证。

(5)经充分解释,患者了解保留生育功能并非子宫内膜癌的标准治疗方式并在治疗前咨询生殖专家。

(6)对合适的患者进行遗传咨询或基因检测。

(7)可选择甲地孕酮、醋酸甲羟孕酮和左炔诺孕酮宫内缓释系统治疗。

(8)治疗期间每3~6个月分段诊刮或取子宫内膜活检,若子宫内膜癌持续存在6~12个月,则行全子宫双附件切除手术分期,术前可考虑行MRI检查;若6个月后病变完全缓解,鼓励患者受孕,孕前持续每3~6个月进行内膜取样检查;若患者暂无生育计划,予孕激素维持治疗及定期监测。

(9)完成生育后或内膜取样发现疾病进展,即行全子宫双附件切除手术分期。

3.1.2 不保留生育功能患者的初始治疗对于子宫内膜癌,治疗前大致可分为3种情况:肿瘤局限于子宫体、肿瘤侵犯宫颈和肿瘤超出子宫外。

•综述•隆突性皮肤纤维肉瘤的诊疗进展刘珍如 周 园 刘梦茜 王晓晴 综述,王大光 审校(南京医科大学第一附属医院皮肤科 江苏 南京 210029)[摘要]隆突性皮肤纤维肉瘤(Dermatofibrosarcoma protuberans,DFSP)是一种低度恶性肿瘤,早期DFSP临床症状不典型、特异性低,导致临床医师容易漏诊、误诊,此外,DFSP经手术治疗后仍有高复发率,部分病变更会出现纤维肉瘤化改变,增加其转移风险、并提示预后不佳。

近年来,许多研究开始关注DFSP的诊断及治疗,透过皮肤镜、病理活检帮助医师早期诊断,提高疾病检出率,并通过手术、放疗及化疗等治疗,有效降低病变复发率、避免远处转移,本文就DFSP的最新治疗进展作一综述。

[关键词]隆突性皮肤纤维肉瘤;纤维肉瘤样隆突性皮肤纤维肉瘤;莫氏手术;皮肤镜;伊马替尼[中图分类号]R739.5 [文献标志码]A [文章编号]1008-6455(2021)03-0171-04Research Progress in Diagnosis and Treatment of Dermatofibrosarcoma ProtuberansLIU Zhen-ru,ZHOU Yuan,LIU Meng-xi,WANG Xiao-qing,WANG Da-guang(Department of Dermatology, the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029,Jiangsu,China)Abstract: Due to the atypical and low specificity clinical symptoms in early stage,Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) is a low grade malignant tumor which might likely be misdiagnosis. In addition, even after surgical treatment DFSP still has a high recurrence rate. Lesions with fibrosarcomatous changes were associated with increased the risk of metastasis and poor prognosis. In recent years, many studies have begun to focus on the diagnosis and treatment of DFSP. Recent study showed with dermoscopy and pathological biopsy can help with early diagnosis and signicfanctly improve the detection rate. Also, with optimal treatment through surgery, radiotherapy and chemotherapy, recurrence and distant metastasis rate could be effectively reduced. This article reviews the recent progress of DFSP.Key words:dermatofibrosarcoma protuberan;fibrosarcomatous dermatofibrosarcoma protuberans; Mohs microgrsphic surgery;dermoscopy; imatinib基金项目:国家自然科学基金(编号:81000703、81472896);江苏省自然科学基金(编号:BK2009437);江苏省六大人才高峰资助项目 (编号:2015-WSW-026)通信作者:王大光,南京医科大学第一附属医院皮肤科,主任医师;E-mail:*****************第一作者:刘珍如,南京医科大学第一附属医院皮肤科,硕士研究生;E-mail:*****************隆突性皮肤纤维肉瘤是一种生长速度缓慢、起源于皮肤,并可累及皮下组织的低度恶性肿瘤,于1924年由Darier 及Ferrandh首次报道[1-2],DFSP病理改变主要呈“蟹足样”浸润生长,男性发病率略高于女性。

隆凸性皮肤纤维肉瘤的诊断和治疗柴琛;方国恩;聂明明;马立业;沈贤;张敏峰【期刊名称】《中国实用外科杂志》【年(卷),期】2007(027)004【摘要】目的探讨隆凸性皮肤纤维肉瘤(DFSP)的诊断和治疗方法.方法分析第二军医大学长海医院收治的DFSP病人11例,均由手术后痛理确诊.其中DFSP纤维肉瘤型(DFSP-FS)4例.肿瘤位于躯干部9例,位于四肢2例.2例行局部常规切除,其余9例均行扩大切除术.3例在术后行放射治疗,平均剂量55Gy(50~65Gy).结果切除11例标本,CD34阳性10例,阴性1例.术后随访1~10年(平均4.3年),失访1例.复发6例,平均复发时间2.6年(10个月至5年).11例均未见有远处转移,无死亡.结论 DFSP在临床上易与其他软组织肿瘤相混淆.诊断主要依据病理.治疗DFSP最主要的方法是扩大的手术切除,切缘阳性或肿块太靠近切缘的辅以放疗.单独使用放疗可以作为偶见的无法切除肿块的治疗方式.【总页数】2页(P292-293)【作者】柴琛;方国恩;聂明明;马立业;沈贤;张敏峰【作者单位】兰州大学第一医院普外科,甘肃兰州,730000;第二军医大学长海医院酱外科,上海,200433;第二军医大学长海医院酱外科,上海,200433;第二军医大学长海医院酱外科,上海,200433;第二军医大学长海医院酱外科,上海,200433;第二军医大学长海医院酱外科,上海,200433【正文语种】中文【中图分类】R6【相关文献】1.MRI诊断隆凸性皮肤纤维肉瘤 [J], 罗振东;陈卫国;郑彤;贾铭;黄婵桃;廖昕2.复发性隆凸性皮肤纤维肉瘤64例的治疗分析 [J], 蔡宏;师英强;朱蕙燕;王亚农3.隆凸性皮肤纤维肉瘤12例临床治疗分析 [J], 杨朝春4.隆凸性皮肤纤维肉瘤的手术治疗 [J], 陈伟;岑瑛5.五例复发性隆凸性皮肤纤维肉瘤临床治疗分析 [J], 程健;马奇;虞渝生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

隆突性皮肤纤维肉瘤(专业知识值得参考借鉴)一概述隆突性皮肤纤维肉瘤(DSFP)系源于成纤维细胞或组织细胞,起源于真皮,缓慢生长的肿瘤,目前肿瘤起源不明。

二病因病因和发病机制不明。

三临床表现患者通常为中年人。

该瘤可发生于身体任何部位,但多发于躯干及四肢,腹侧多于背侧,近心端多于远心端,少见于头面部、颈部,掌跖不受累。

10%~20%病人诉发病前曾有创伤史。

病程缓慢进展,开始为硬性斑块,肤色或暗红色,皮面微凹似萎缩状,而瘤周围皮肤淡蓝红,以后出现淡红、暗红或紫蓝色单结节或大小不一的相邻性多结节生长,呈隆突性外观,大小自0.5~2cm,且可突然加速生长而表面破溃。

少数瘤体见有点状色素,被称为色素性隆突性皮肤纤维肉瘤或Bednar瘤。

随着肿瘤增大而疼痛明显。

该病呈局部侵袭,偶有广泛播散,但罕见转移。

四病理表现瘤细胞和胶原纤维常呈席纹状、车轮状、编织状、旋涡状或束状排列。

上述比较特殊的细胞排列方式有助于DFSP的鉴别诊断,但是它们并非是DFSP所特有的,不能单独作为确诊依据。

在DFSP中偶见巨细胞、黄色瘤细胞、泡沫细胞、炎症细胞和出血坏死。

目前从组织病理上一般可将DFSP分为普通型、黏液型、纤维瘤型、黑色素型、巨细胞纤维母细胞瘤样型、萎缩型和混合型等多种类型。

由于DFSP的组织结构通常不典型,并且在较重或复发的DFSP中常见形态多样性,其病理诊断,尤其是早期确诊,是比较复杂和困难的。

五检查组织病理检查可见表皮萎缩,真皮中部瘤组织由漩涡状或车轮状排列的成纤维细胞和胶原纤维组成,核有轻度异形性,肿瘤向皮下组织间隔伸展。

六诊断组织学特点和临床资料是主要的依据,免疫组织化学检查有助于鉴别诊断。

在免疫组化染色中,DFSP瘤细胞对波形蛋白(Vimentin)呈强而弥漫性的阳性反应;CD34一般呈强而弥漫性的阳性反应,阳性率为72%~92%。

溶菌酶(Lysozyme)呈局灶性阳性反应;平滑肌肌动蛋白(SMA)在DFSP的表达阳性率为50%~95%,但是其表达常不稳定并且常呈局灶性。

2020年11月第27卷第22期隆突性皮肤纤维肉瘤1例徐林森 洪 进 黄海燕 骆锴冉隆突性皮肤纤维肉瘤(DFSP)起源于真皮中一种可向多方向分化的间质细胞,是一种生长缓慢且局限的低度恶性肿瘤。

我院收治隆突性皮肤纤维肉瘤患者1例,现报道如下:1 病历摘要患者男,47岁,因“右腹股沟区肿物1年”于2019年5月就诊于我院。

患者就诊前1年无意中发现右腹股沟肿块,无疼痛不适,无周围皮肤红肿。

1年来肿块缓慢增大,无明显瘙痒。

入院查体:右腹股沟可触及一5cm×4cm大小的分叶状包块,色红偏紫,质地偏硬,表面光滑,活动度差,无压痛,无溃破流脓。

双侧腹股沟区未触及肿大的淋巴结,全身其他部位未见肿块。

患者既往有高血压病史4年,自服苯磺酸左旋氨氯地平片,平素控制可。

有精神分裂症10年,服用碳酸锂、利培酮、氯氮平片,平素控制可。

肿块B超示,右侧腹股沟区见44mm×25mm 囊性包块,内充满细弱光点,边界欠清,形态不规则。

肿瘤指标均在正常范围内。

术前诊断:右侧腹股沟区肿物,高血压病,精神分裂症。

完善术前准备后于2019年5月13日行肿块切除,术中冰冻明确病理及切缘。

常规病理及免疫组化:(右侧腹股沟)隆突性皮肤纤维肉瘤。

CD34(+),CD68(-),S-100(-),Syn(-),NSE(-),CD56(弱+),Vim(+),Desmin(-),Ki-67(10%+)。

2 讨论隆突性皮肤纤维肉瘤约占所有软组织肉瘤的5%,和皮肤软组织肉瘤的18%[1],有5年25%的复发风险,转移风险为2%~5%。

一般见于淋巴转移,很少血行转移,原发病灶手术切除不彻底可使其转移风险提高。

10年生存率为99.1%。

好发年龄为30~50岁,女性发病率是男性的1.14倍,常见于躯干(42%~49%),其次是四肢(37%)、头颈部(13%~16%)[2]。

隆突性皮肤纤维肉瘤大体表现为皮肤上的息肉样突起或硬化样斑块,可呈分叶状,边界清,无明显薄膜,质硬,颜色接近于正常皮肤,少数呈蓝紫色。

一文了解隆突性皮肤纤维肉瘤(一)导读作为非皮肤亚专科的病理医师来说,隆突性皮肤纤维肉瘤(dermatofibrosarcoma protuberans,DFSP)的诊断会面临一定挑战。

这一方面是由于该肿瘤形态学表现多样,甚至有些会类似良性病变;另一方面是我们经常会面临临床医师的疑问:该肿瘤名为肉瘤,但其治疗和预后有什么特殊之处?近日,日本九州大学(Kyushu University)病理专家Iwasaki等就该肿瘤的研究进展、诊断及治疗等问题,在《Current Treatment Options in Oncology》杂志做了专门综述。

为帮助大家更好的了解这一肿瘤并指导临床实践,现将该文要点编译介绍如下。

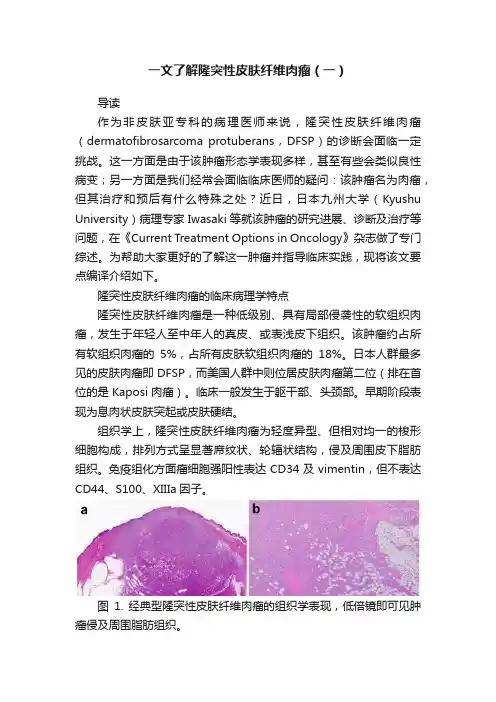

隆突性皮肤纤维肉瘤的临床病理学特点隆突性皮肤纤维肉瘤是一种低级别、具有局部侵袭性的软组织肉瘤,发生于年轻人至中年人的真皮、或表浅皮下组织。

该肿瘤约占所有软组织肉瘤的5%,占所有皮肤软组织肉瘤的18%。

日本人群最多见的皮肤肉瘤即DFSP,而美国人群中则位居皮肤肉瘤第二位(排在首位的是Kaposi肉瘤)。

临床一般发生于躯干部、头颈部。

早期阶段表现为息肉状皮肤突起或皮肤硬结。

组织学上,隆突性皮肤纤维肉瘤为轻度异型、但相对均一的梭形细胞构成,排列方式呈显著席纹状、轮辐状结构,侵及周围皮下脂肪组织。

免疫组化方面瘤细胞强阳性表达CD34及vimentin,但不表达CD44、S100、XIIIa因子。

图1. 经典型隆突性皮肤纤维肉瘤的组织学表现,低倍镜即可见肿瘤侵及周围脂肪组织。

图2. 经典型隆突性皮肤纤维肉瘤的组织学表现,中高倍表现为致密、非典型梭形细胞相互交织,形成席纹状排列。

图3. 经典型隆突性皮肤纤维肉瘤,免疫组化一般表达CD34。

经典型隆突性皮肤纤维肉瘤的诊断方面,需要注意鉴别富于细胞的真皮纤维瘤(XIIIa因子阳性、CD34阴性)、纤维肉瘤、未分化多形性肉瘤、非典型纤维黄色瘤、硬化型恶性黑色素瘤、Kaposi肉瘤、孤立性纤维性肿瘤等。

隆突性皮肤纤维肉瘤隆突性皮肤纤维肉瘤(Dermatofibrosarcoma Protuberans)ICD-O编码隆突性皮肤纤维肉瘤 8832/1;纤维肉瘤型隆突性皮肤纤维肉瘤8832/3;色素性隆突性皮肤纤维肉瘤8833/1;临床表现任何年龄,20~50岁多见;好发于躯干、四肢近端和头颈部皮肤;多为缓慢生长数年后加速生长的实性单个或多个隆起结节(萎缩性DFSP不隆起)融合;大体形态肿瘤位于真皮或皮下,质地坚实,灰白色,平均直径5cm;根据亚型不同,切面可黏液样变或呈黑色等;镜下特点(1)经典型DFSP:位于真皮层内(部分病例完全位于皮下)的肿瘤由弥漫浸润性生长的短梭形细胞组成;在浅部或周边,瘤细胞类似真皮纤维瘤或神经纤维瘤;在肿瘤边缘,多无纤维组织细胞瘤中穿插的宽大胶原纤维;在肿瘤中心,瘤细胞呈特征性的席纹状(极少见血管外皮瘤样)排列;核异型性不明显,核分裂象多少不等;瘤细胞围绕残留的皮肤附近,凝固性坏死不常见;(2)色素性DFSP(Bednar瘤):见多少不等、散在分布的树突状色素细胞;除经典型外,色素细胞还可出现在纤维肉瘤型、黏液样、含巨细胞纤维母细胞瘤样区域或大量脑膜瘤上皮样漩涡的DFSP中;(3)纤维肉瘤型DFSP:部分区域瘤细胞异型性明显,核分裂象增多,失去席纹状结构,而呈细长的条束状或鱼骨样排列;纤维肉瘤样区域所占比例不等,与经典型区域可分界清楚,也可相互混杂或无经典型区域;(4)黏液样DFSP:黏液样变区常占肿瘤1/2以上;经典型也可局灶黏液变;(5)杂合瘤(hybrid tumor):见巨细胞纤维母细胞瘤样区域,即在DFSP背景中或在条束状排列的梭形细胞背景中见多少不等的深染的多核巨细胞;极少数复发病例完全呈巨细胞纤维母细胞瘤样形态;(6)伴有肌样/肌纤维母细胞性分化的DFSP:多少病例中的肌样结节由瘤内增厚的血管壁斜切形成;真皮内的梭形细胞肿瘤如出现嗜伊红色的肌样结节或肌样条束对DFSP或纤维肉瘤型DFSP的诊断有提示作用;(7)颗粒细胞型DFSP:罕见,胞质呈细颗粒样;(8)萎缩型或斑块型DFSP:外观表现为皮肤萎缩、松垂或呈斑状;镜下瘤细胞类似良性梭形细胞呈不规则条束状排列,无明显席纹状结构;(9)硬化性DFSP:由经典型DFSP形态和大量硬化性间质组成;(10)栅栏状和含有较多Verocay小体的DFSP:除经典形态外,还可呈栅栏状,并见Verocay小体,类似周围神经肿瘤,但瘤细胞不表达S100和SOX10;(11)伴大量脑膜上皮样漩涡结构的DFSP:见类似脑膜上皮样或神经小体样漩涡结构与经典DFSP区域之间在形态学上有移行,瘤细胞不表达EMA和S100;(12)先天性DFSP:临床和组织学上可类似血管性肿瘤,因Glut1阴性而误诊为卡波西型血管内皮瘤;应寻找是否有席纹状结构和浸润脂肪的筛状结构;(13)假囊性DFSP(Pseudocystic dermatofibrosarcomaprotuberans);免疫组化瘤细胞弥漫强表达CD34(纤维肉瘤型和黏液样DFSP区域中表达明显减弱),ⅩⅢa因子阴性;部分病例EMA胞质阳性;肌样结节表达actins;可表达载脂蛋白D和GRIA2;不表达S100、SOX10、desmin;细胞遗传学 85%病例t(17;22)(q22;q13q)及超额环状染色体r(17;22)产生COL1A1-PDGFB基因融合;个别病例显示t(5;8),涉及CSPG2(5q14.3)和PTK2B基因(8p21.2);鉴别诊断(1)纤维肉瘤:浅表性纤维肉瘤应考虑是否为纤维肉瘤型DFSP;(2)真皮纤维瘤或纤维组织增生:萎缩型或斑块型DFSP易误诊为此病;(3)良性纤维组织细胞瘤(BFH):BFH可有明显席纹状结构,但有泡沫样组织细胞、含铁血黄素性吞噬细胞或杜顿多核巨细胞等;BFH底部呈楔状伸入皮下脂肪组织,有别于DFSP的蜂窝状浸润;部分BFH表达CD34,但多在病变周边或浅部;CD99在BFH中弥漫强阳性,DFSP多为中度和弱阳性;(4)斑块状CD34阳性真皮纤维瘤:与DFSP形态有重叠,无PDGFB基因重排;(5)弥漫性神经纤维瘤:瘤细胞短小、纤细,无核分裂象,一般无席纹状结构,但可见触觉小体或其他提示神经性分化的形态结构,S100和SOX10阳性;(6)色素性神经纤维瘤:SOX10阳性;最初文献将色素性DFSP误认为是本病;(7)软组织神经束膜瘤和混杂性神经鞘瘤/神经束膜瘤:瘤细胞可呈席纹状并表达CD34,但瘤细胞常呈漩涡状围血管排列,瘤细胞多呈纤细的梭形,EMA标记可显示其细长的胞质突起,瘤细胞还可表达GLUT1;(8)多形性未分化肉瘤:DFSP可向多形性未分化肉瘤转化;未分化肉瘤多位于深部软组织,瘤内虽可见席纹状结构,但瘤细胞异型性和多形性明显,可见瘤巨细胞,核分裂象及病理性核分裂象易见;治疗与预后局部广泛切除并确保切缘无肿瘤残留;巨大或复发/转移而难以切除者用格列卫(靶向治疗)治疗有效率为50%,但可耐药;靶向治疗后再切除的DFSP可表现为细胞密度明显降低,间质胶原化,可有组织细胞吸收反应;Figure Dermatofibrosarcoma Protuberans. The tumor has infiltrative margins through the dermis and subcutis. Note the lack of epidermal hyperplasia.。

隆突性皮肤纤维肉瘤(专业知识值得参考借鉴)本文极具参考价值,如若有用请打赏支持我们!不胜感激!隆突性皮肤纤维肉瘤(专业知识值得参考借鉴)一概述隆突性皮肤纤维肉瘤(DSFP)系源于成纤维细胞或组织细胞,起源于真皮,缓慢生长的肿瘤,目前肿瘤起源不明。

二病因病因和发病机制不明。

三临床表现患者通常为中年人。

该瘤可发生于身体任何部位,但多发于躯干及四肢,腹侧多于背侧,近心端多于远心端,少见于头面部、颈部,掌跖不受累。

10%~20%病人诉发病前曾有创伤史。

病程缓慢进展,开始为硬性斑块,肤色或暗红色,皮面微凹似萎缩状,而瘤周围皮肤淡蓝红,以后出现淡红、暗红或紫蓝色单结节或大小不一的相邻性多结节生长,呈隆突性外观,大小自0.5~2cm,且可突然加速生长而表面破溃。

少数瘤体见有点状色素,被称为色素性隆突性皮肤纤维肉瘤或Bednar瘤。

随着肿瘤增大而疼痛明显。

该病呈局部侵袭,偶有广泛播散,但罕见转移。

四病理表现瘤细胞和胶原纤维常呈席纹状、车轮状、编织状、旋涡状或束状排列。

上述比较特殊的细胞排列方式有助于DFSP的鉴别诊断,但是它们并非是DFSP所特有的,不能单独作为确诊依据。

在DFSP中偶见巨细胞、黄色瘤细胞、泡沫细胞、炎症细胞和出血坏死。

目前从组织病理上一般可将DFSP分为普通型、黏液型、纤维瘤型、黑色素型、巨细胞纤维母细胞瘤样型、萎缩型和混合型等多种类型。

由于DFSP的组织结构通常不典型,并且在较重或复发的DFSP中常见形态多样性,其病理诊断,尤其是早期确诊,是比较复杂和困难的。

五检查组织病理检查可见表皮萎缩,真皮中部瘤组织由漩涡状或车轮状排列的成纤维细胞和胶原纤维组成,核有轻度异形性,肿瘤向皮下组织间隔伸展。

六诊断组织学特点和临床资料是主要的依据,免疫组织化学检查有助于鉴别诊断。

在免疫组化染色中,DFSP瘤细胞对波形蛋白(Vimentin)呈强而弥漫性的阳性反应;CD34一般呈强而弥漫性的阳性反应,阳性率为72%~92%。

隆突性皮肤纤维肉瘤的治疗进展周晓博【期刊名称】《组织工程与重建外科杂志》【年(卷),期】2018(14)5【摘要】Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) is a rare soft tissue sarcoma. Its high recurrence rate is a clinical challenge. The complete resection of the sarcoma with the maximum reservation of normal tissue is the key to the treatment. The three-dimensional pre-operative reconstruction technique has been applied into many kinds of tumor. It contributes greatly to operative planning and precising resection of tumor. In this paper, the treatment progress of DFSP and the application prospects of 3D pre-operative reconstruction technique in DFSP were discussed, providing a new idea for the precise treatment of DFSP.%隆突性皮肤纤维肉瘤是一种罕见的皮肤恶性肿瘤,术后高复发率是其治疗的难题,彻底切除瘤体并尽可能多地保留正常组织是治疗该病的关键.术前三维重建技术已逐渐应用于肿瘤治疗领域,可用于辅助术前详细规划并指导术中精准切除瘤体.本文对隆突性皮肤纤维肉瘤的诊疗现状进行综述,并着重探讨了术前三维重建技术应用于隆突性皮肤纤维肉瘤诊疗中的价值,以期为该疾病的精准治疗提供新的思路.【总页数】4页(P291-294)【作者】周晓博【作者单位】200011 上海市上海交通大学医学院附属上海第九人民医院整复外科【正文语种】中文【中图分类】R622【相关文献】1.隆突性皮肤纤维肉瘤的CT和MRI表现 [J], 王传彬;韦超;李乃玉;林婷婷;吴瑶媛;高飞;董江宁2.隆突性皮肤纤维肉瘤的超声诊断 [J], 赵胜男;杨冉;田思雨;孙志霞;戴婷3.隆突性皮肤纤维肉瘤的诊疗进展 [J], 刘珍如;周园;刘梦茜;王晓晴4.隆突性皮肤纤维肉瘤临床病理学分析 [J], 胡小伟;胡万生5.MRI诊断隆突性皮肤纤维肉瘤的价值 [J], 上官景俊;李九文;冯秀栓;杨志成;王家臣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。