近体诗平仄律

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:5

前言:近体诗只涉及押平声韵。

本人认为近体诗也可押仄(zè)声韵,平仄规律与此相同,可自行推导。

注意现代四声与古四声不同,所以判定--古人所写诗词平仄的时候需要按照精品文档,你值得期待旧四声。

注意现代四声与古四声不同,所以判定古人所写诗词平仄的时候需要按照旧四声。

基础:平仄古代有四个声调,分别是,平,上,去,入。

所以在古代平指平声,仄指上,去,入三声。

仄指上声和去声。

仄就是不平的意思。

古代的入声被划分到了,阴平,阳平,上声,去声这四个声调中。

所以现在普通话中没有入声。

但是读古人的诗词(或者现代人用平水韵写诗,词用的是词林正韵。

)要注意入声。

而用中华新韵写的诗词只要依照普通话的标准就好。

平仄:指拼音声调平是一二声,仄是三四声,四声中平声以外的上、去、入三声现在四声就是普通话中的四声,阴平,阳平,上声,去声。

阴平与阳平统称为平,上声与去声统称为仄。

阴平为第一声;阳平为第二声上声为第三声;去声为第四声入声为古代声调,普通话中没有注:但是读古人的诗词(或者现代人用平水韵写诗,词用的是词林正韵。

)要注意入声。

而用中华新韵写的诗词只要依照普通话的标准就好。

平水韵、词林正韵及中华新韵的区别《平水韵》为写格律诗所用。

《词林正韵》是在《平水韵》的基础上归并而成的,供填词使用。

《中华新韵》是按照现代汉语拼音归纳而成的韵书,方便支持新韵的现代人写诗、填词,但并没有得到广泛认可。

一、五言、七言【句内平仄相间】五言标准句:(平仄交替,容易记忆。

)1.平平仄仄平。

2.仄仄仄平平。

3.仄仄平平仄。

4.平平平仄仄。

中平仄仄平。

中仄仄平平。

中仄平平仄。

中平平仄仄。

【中代表可平可仄】例:中平仄仄平——平平仄仄平/仄平仄仄平注:平平平仄仄不算,那么分开有7句为什么不能是平平平仄仄呢?因为律诗的偶数句必须押韵,(此处说的是句数为偶数)即最后一个字是平,所以只能选择四句基本句式中的平平仄仄平与第一句仄仄仄平平相对呐。

孤平:诗词大忌中平仄仄平第一字若是仄,则是孤平,孤平乃诗词大忌,故不可。

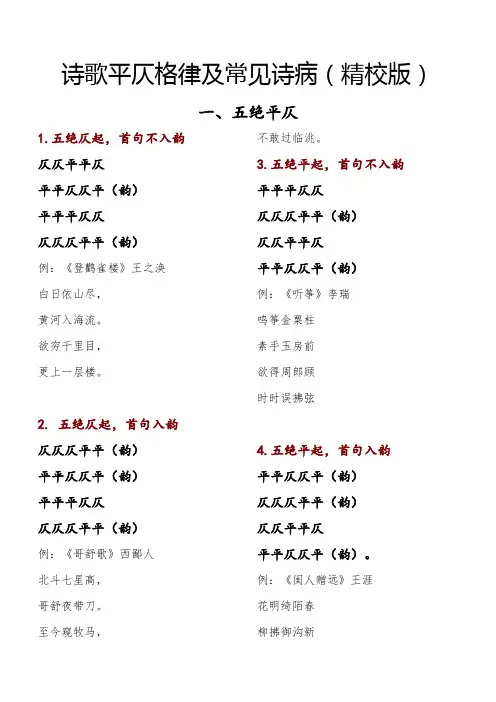

诗歌平仄格律及常见诗病(精校版)一、五绝平仄1.五绝仄起,首句不入韵仄仄平平仄平平仄仄平(韵)平平平仄仄仄仄仄平平(韵)例:《登鹳雀楼》王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

2. 五绝仄起,首句入韵仄仄仄平平(韵)平平仄仄平(韵)平平平仄仄仄仄仄平平(韵)例:《哥舒歌》西鄙人北斗七星高,哥舒夜带刀。

至今窥牧马,不敢过临洮。

3.五绝平起,首句不入韵平平平仄仄仄仄仄平平(韵)仄仄平平仄平平仄仄平(韵)例:《听筝》李瑞鸣筝金粟柱素手玉房前欲得周郎顾时时误拂弦4.五绝平起,首句入韵平平仄仄平(韵)仄仄仄平平(韵)仄仄平平仄平平仄仄平(韵)。

例:《闺人赠远》王涯花明绮陌春柳拂御沟新为报辽阳客流芳不待人二、五律平仄1.五律仄起,首句不入韵仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

例:《春望》杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头掻更短,浑欲不胜簪。

3.五律平起,首句不入韵平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

平平平仄仄,仄仄仄平平。

仄仄平平仄,平平仄仄平。

例:《山居秋暝》王维空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留。

另一式:首句可改为平平仄仄平2.五律仄起,首句入韵仄仄仄平平(韵),平平仄仄平(韵)。

平平平仄仄,仄仄仄平平(韵)。

仄仄平平仄,平平仄仄平(韵)。

平平平仄仄,平仄仄平平(韵)。

例:《终南山》王维太乙近天都,连山接海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

4.五律平起,首句入韵平平仄仄平(韵),仄仄仄平平(韵)。

仄仄平平仄,平平仄仄平(韵)。

平平平仄仄,仄仄仄平平(韵)。

仄仄平平仄,平平仄仄平(韵)。

例:《风雨》李商隐凄凉宝剑篇,羁泊欲穷年。

黄叶仍风雨,青楼自管弦。

新知遭薄俗,旧好隔良缘。

近体诗的平仄格律规则

说到近体诗的平仄格律基本规律,不外乎以下三个原则:

(1)相间原则:一句之中,节奏字字音平仄交错分布。

假使第一个节奏字(一句诗中的第二字)音平,则第二个节奏字(一句诗中的第四字)音仄,第三个节奏字(一句诗中第六字)音平;假使第一个节奏字(一句诗中的第二字)音仄,则第二个节奏字(一句诗中的第二字)音平,第三个节奏字(一句诗中的第二字)音仄。

(2)相对原则:一联之中,对句和出句在相同位置的节奏字,平仄应该相反。

(3)相粘原则:相邻的两联,下联的出句,和上联的对句,在相同位置的节奏字,平仄应该一致。

“”

违反了粘的规则,叫“失粘”。

违反了对的规则叫“失对”。

唐朝前期,由于律诗尚未定型,有些诗人的一些作品就有失粘、失对的情况

例如:

[唐]李白《登金陵凤凰台》2、3句失粘。

4、5句失粘。

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。

三山半落青天外,二水中分白鹭洲。

总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

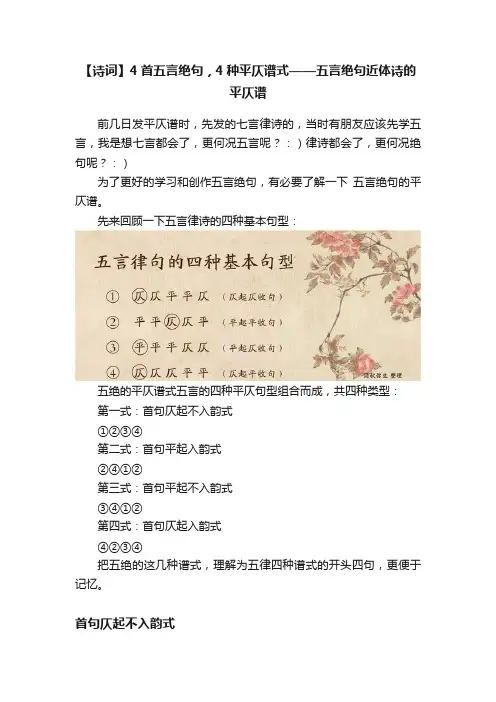

【诗词】4首五言绝句,4种平仄谱式——五言绝句近体诗的平仄谱前几日发平仄谱时,先发的七言律诗的,当时有朋友应该先学五言,我是想七言都会了,更何况五言呢?:)律诗都会了,更何况绝句呢?:)为了更好的学习和创作五言绝句,有必要了解一下五言绝句的平仄谱。

先来回顾一下五言律诗的四种基本句型:五绝的平仄谱式五言的四种平仄句型组合而成,共四种类型:第一式:首句仄起不入韵式①②③④第二式:首句平起入韵式②④①②第三式:首句平起不入韵式③④①②第四式:首句仄起入韵式④②③④把五绝的这几种谱式,理解为五律四种谱式的开头四句,更便于记忆。

首句仄起不入韵式《马诗》(其五)唐· 李贺大漠沙如雪,燕山月似钩。

何当金络脑,快走踏清秋。

(十一尤)第二式:首句平起入韵式《白鹭》唐· 李嘉佑江南渌水多,顾影逗轻波。

落日秦云里,山高奈若何。

第三式:首句平起不入韵式《听筝》唐· 李端鸣筝金粟柱,素手玉房前。

欲得周郎顾,时时误拂弦。

第四式:首句仄起入韵式《塞下曲》唐· 卢纶林暗草惊风,将军夜引弓。

平明寻白羽,没在石棱中。

五言绝句,每句字数比七绝少两字,首句用不用韵关系不大。

以上四种谱式中,第一式和第三式为不入韵式,较常用,为正格谱;第二式和第四式为入韵式,较少用,其中第四式最少用,它们都是偏格谱。

这些谱式与七绝正好相反,而与五律首句不用韵的谱式相合。

这里可以看出齐梁诗歌传统的影响。

题外话:很多人说这些东西太枯燥,愿意写就写,怎么高兴就怎么写,我觉得,对!没问题!文化嘛,只要是自己喜欢的想怎么样都是对的。

但是如果想多了解咱们诗词文化的博大精深,我倒是愿意秉着学习的态度,认真的了解这些知识。

还是之前的那个比喻:老师:学英语语法,是先有语法呢,还是先有语言呢?答:先有语言!所以,一开始的《诗经》就是无拘无束的,古体诗都是奔放自由的,但是由于后人不断总结提炼规范,才出现“诗词格律”,万事万物,出现即合理,学与不学在您,您说呢!今天内容参考《诗词格律精讲》《古代诗歌》等专业书籍,不足之处请指正!。

近体诗的特征

近体诗特指近代汉语诗歌中自然韵律的诗歌形式,具有以下特征:

1. 韵律规则:近体诗在韵律上遵循规则,通常采用五言或七言的句子,每句都有固定的字数,并且要求符合平仄平行的要求。

2. 平仄平行:近体诗要求每个句子的平仄要求相同,并且保持平行。

平仄是指汉语古代韵文中声调的分布情况,平指声调平缓,仄指声调变化。

3. 词章丰厚:近体诗在词章上要求意境丰富、构思巧妙,词句之间的关联紧密,表达思想感情的层次丰富。

4. 用典贯通:近体诗常常运用大量的典故、历史人物、文化符号等来贯通作品的意思,通过引用和扩展传统文化元素,增加诗歌的厚重性和意义。

5. 表现力强:近体诗倾向于表现作者对人生、自然、社会等方面的思考和感悟,具有强烈的表现力和感染力。

综上所述,近体诗在韵律、平仄、词章、用典和表现力方面有着独特的特征,凭借这些特征而成为近代汉语诗歌中重要的形式之一。

【近体诗平仄规则】—————-—-——-—-———---——————--—-—----—--—--————--——-——-—-————--————----—--—————----〖简介〗没有平仄限制的诗不能称做近体诗或格律诗,平仄是近体诗最重要的格律因素。

分辨一首诗是古风还是近体诗,最主要的标志就是该诗是否区分平仄.我们对平仄的要求可以不如古人那么严格,但不能完全丢弃。

-—-——-————-—-——-——-————----—-—-—--—--—---—----—-——-——---——-—----—----—-—-—-——--—〖规则〗近体诗平仄组合的规律主要又三条:1、同句交替:以五言为例,凡第一个节奏用“平平”,则第二个节奏必须用“仄仄”,第三个节奏又要用“平”,反之,第一个节奏用“仄仄”第二个节奏必须用“平平”,第三个节奏就要用“仄”.七言诗则依此类推。

是为组句规则.2、上下句相对:如出句为“平平仄仄平",对句就要为“仄仄平平仄”,出句为“仄仄平平仄”对句就要为“平平仄仄平",七言依此类推。

是为组联规则。

3、上下联之间平仄要相“粘”,即相同,是为组篇规则。

何谓上下联?近体诗中绝句只有四句,不存在上下联。

律诗八句,每两句为一联,每诗四联。

例如:春望(杜甫)国破山河在,仄仄平平仄,城春草木深。

平平仄仄平。

感时花溅泪,平平平仄仄,恨别鸟惊心。

仄仄仄平平.烽火连三月,仄仄平平仄,家书抵万金。

平平仄仄平。

白头搔更短,平平平仄仄,浑欲不胜簪。

仄仄仄平平。

第一二句为“首联”,三四句为“颌联”,五六句为“颈联”,七八句为“尾联"。

每联之内,平仄相对,上下联之间,平仄相粘(即相同),这就是一首格律诗的平仄排列规则。

平白了这三个规则,一首诗的平仄格式就很容易推算出来了.也许你一时还难以明白,那就先别理这些,西风已经将常见的集中格式排列出来放在下面供您直接套用即可。

另外,如果你已经能分辨平仄,会发现上面所列的平仄格式与例子中的平仄不完全符合,在仔细看看,原来粗体字的位置的平仄有所出入,如第三句“感时花溅泪”,按规则应为“平平平仄仄”,但首字“感"是个仄声字,这不是没有依照格律吗?不是的,这里涉及了近体诗的另一个重要规则:“一三五不论、二四六分明”实际就是说,每句诗的单数位置的字可以平仄不拘,双数位置的字就要严格使用了。

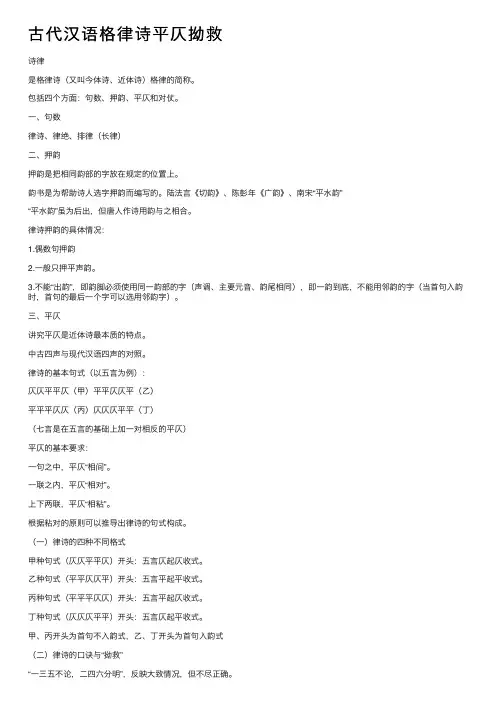

古代汉语格律诗平仄拗救诗律是格律诗(⼜叫今体诗、近体诗)格律的简称。

包括四个⽅⾯:句数、押韵、平仄和对仗。

⼀、句数律诗、律绝、排律(长律)⼆、押韵押韵是把相同韵部的字放在规定的位置上。

韵书是为帮助诗⼈选字押韵⽽编写的。

陆法⾔《切韵》、陈彭年《⼴韵》、南宋“平⽔韵”“平⽔韵”虽为后出,但唐⼈作诗⽤韵与之相合。

律诗押韵的具体情况:1.偶数句押韵2.⼀般只押平声韵。

3.不能“出韵”,即韵脚必须使⽤同⼀韵部的字(声调、主要元⾳、韵尾相同),即⼀韵到底,不能⽤邻韵的字(当⾸句⼊韵时,⾸句的最后⼀个字可以选⽤邻韵字)。

三、平仄讲究平仄是近体诗最本质的特点。

中古四声与现代汉语四声的对照。

律诗的基本句式(以五⾔为例):仄仄平平仄(甲)平平仄仄平(⼄)平平平仄仄(丙)仄仄仄平平(丁)(七⾔是在五⾔的基础上加⼀对相反的平仄)平仄的基本要求:⼀句之中,平仄“相间”。

⼀联之内,平仄“相对”。

上下两联,平仄“相粘”。

根据粘对的原则可以推导出律诗的句式构成。

(⼀)律诗的四种不同格式甲种句式(仄仄平平仄)开头:五⾔仄起仄收式。

⼄种句式(平平仄仄平)开头:五⾔平起平收式。

丙种句式(平平平仄仄)开头:五⾔平起仄收式。

丁种句式(仄仄仄平平)开头:五⾔仄起平收式。

甲、丙开头为⾸句不⼊韵式,⼄、丁开头为⾸句⼊韵式(⼆)律诗的⼝诀与“拗救”“⼀三五不论,⼆四六分明”,反映⼤致情况,但不尽正确。

律诗中,如果违反平仄格律,叫做“拗”。

⼀个句⼦拗了,诗⼈在本句或对句的适当位置加以补救,叫做“救”,“拗”与“救”合起来称为“拗救”。

经过拗救的句⼦仍然是合律的。

1.甲种句式关注三四字,⼝诀:出三拗,对三救,可救可不救。

出四拗,对三救,⼀定得去救。

挥⼿⾃兹去,萧萧班马鸣。

复值接舆醉,狂歌五柳前。

野⽕烧不尽,春风吹⼜⽣。

2.⼄种句式关注第⼀字,⼝诀:⼀拗三救救孤平。

恐惊天上⼈。

野桃含笑⽵篱短,溪柳⾃摇沙⽔清。

注意:“孤平”只针对⼄种句式⽽⾔。

3.丙种句式关注第三字,⼝诀:三拗四救⼀必平。

近体诗格律一、近体诗的韵格律,第一就是押韵。

不只是近体诗、词要押,可以说只要是诗歌,都是要押韵的,甚至有些赋、文都是押韵的。

因为诗歌是用于吟诵或歌唱的,只有押了韵,才能有很好的音乐上的韵律感。

当然有不押韵的诗歌,但那是新文学运动(1920s)之后才出现的。

新文学运动之前,所有诗歌(语句用文言文的)都是押韵的。

之后出现的用白话文的现代诗歌,其中的自由体是不押韵的。

现代歌词是现代诗歌的一部分,其中大多也是押韵的。

虽然歌词不押韵,音乐旋律也能让歌唱出感觉,但很明显,同一旋律,歌词押韵要比不押韵的动听得多。

虽然各种体裁的诗歌都押韵,但严格程度不同,这一方面是因为不同类的诗歌用的韵书不同,比如近体诗一般用《平水韵》,宋词一般用《词林正韵》,而《词林正韵》总体上是要比《平水韵》宽的。

为免造成理解困难,咱们先说说“韵书”。

韵书是一个工具书,用于学习发音或者作诗填词。

韵书中收集常用字,把这些字按不同声调分类,再按不同韵母细分,分成好多“韵部”,于是这一个韵部中的所有字都是同声同韵(声母、韵头可能不同)。

但因为语言随着时间慢慢发生变化,隋-清代有多部韵书,这些韵书在声调、韵部划分上不尽相同,甚至区别很大。

近体诗成熟于唐代,当时正式场合作诗押的应当是《切韵》(隋代韵书),但《切韵》韵部划分太细,有些韵部中的字太少,难以作出一首诗来。

于是诗人们通常邻韵混押,所谓邻韵,就是韵音接近的两个韵部(类似于普通话中的“歌、锅”的关系)。

到南宋,出了一部《平水韵》,把《切韵》中韵音相近的韵部合并,使韵部数量基本减了一半,这样同韵字多了,更方便作诗了。

自南宋之后,至国民政府制定“国语”发音标准,出现《中华新韵》(1930s)之前,《平水韵》一直是作近体诗指定的韵书,又称《诗韵》。

而唐-北宋的近体诗虽然存在按《切韵》的邻韵混押,但因为《平水韵》合并了韵部,所以押韵也都是符合《平水韵》的。

于是,要品鉴一首古代诗歌,你得先知道他用的哪部韵书,否则按今天的发音,你可能还会说他韵押错了。

近体诗的平仄

近体诗的平仄是指每一句诗行的音节,根据其声调高低,可以分

为平声和仄声。

平声即声调平稳,不涨不降;仄声则声调有高有低,

词语读起来有抑扬顿挫之感。

在近体诗中,平声和仄声的搭配是非常

重要的,它们构成了诗行的节奏和韵律,为诗歌赋予了独特的美感。

具体而言,近体诗的平仄规律通常如下:

1. 一句诗行有五个音节,分别称为五言诗;七个音节,分别称

为七言诗。

五言诗和七言诗的平仄规律是一样的,只是诗行长度不同。

2. 平声字分为轻声和重声,轻声为一声,重声为二声。

仄声字

分为平仄两种,平仄字为三声,仄仄字为四声。

3. 每句诗行末尾必须有仄声,这称为“平仄对仗”。

4. 近体诗中的韵律大多采用押韵的方式,在同一声调下的韵母

互相媾和,构成韵脚。

总之,近体诗的平仄规律极其严格,需要诗人在选词造句时严格

把握,才能体现出优美的韵律和节奏感。

近体诗分为哪两种

1、近体诗的分类:近体诗是根据平仄格律来进行书写的一种传统诗体,以格律为界,以此来进行严格的规范。

其划分的角度可从平仄关系和长短来分。

平仄关系是从诗体中的平仄交替、对仗工整和相对的关系来划分。

第二种则是根据诗句的长短进行划分,这种古诗的类型是在于四句的绝句和四联的律诗,以绝句体和律诗体来标志划分。

2、律绝为四言绝句,律诗是四联八句,在传统格式上遵守平仄对仗的关系,包含其中的起承转合的特点,二三句需要对仗工整。

3、律诗的特点在于需要形成律排,将诗中的颔联无限拉长,形成平仄关系。

六种近体诗格律写法五言律诗是律诗的一种,就是指五言八句而又合乎律诗规范的诗歌,属于近体诗范畴。

律诗格律严密,发源于南朝,从南齐永明时沈约等讲究声律、对偶的新体诗演变而来,至初唐沈佺期、宋之问时正式定型,成熟于盛唐时期。

律诗要求诗句字数整齐划一。

对于唐代人来说,五言律诗是从五言古诗中脱胎出来的新诗体,它继承了五古的句有定字和隔句压韵的原则,并且借鉴了骈体文的声律和对偶原则,有多方面的发展:1、每首八句;2、第三句和第四句、第五句和第六句必须对仗;3、平仄必须按照特定的格式安排,一联内讲对,两联间讲粘;4、只能押平声韵,并且押韵有固定的位置,即偶数句押韵(也有首句入韵的);5、节奏形式是严格的两个双音步加一个单音步,并且单音步只能出现在句子的中间或者末尾,不能出现在开头,两个相邻的双音步的平仄必须相反。

根据以上规则,五言律诗分为平起和仄起两体,每体又分为正格和偏格二种。

诗体格律:五言律诗每首八句,每句五字,共四十字。

一般逢偶句押平声韵(第一句可押可不押),一韵到底,当中不换韵。

律诗的四联,各有一个特定的名称,第一联叫首联,第二联叫颔联,第三联叫颈联,第四联叫尾联。

颔联和颈联必须对仗,首联和尾联可对可不对。

五律有四个基本句式:仄仄平平仄(仄起仄收式);平平仄仄平(平起平收式);平平平仄仄(平起仄收式);仄仄仄平平(仄起平收式)。

这四种句式是律诗平仄格式变化的基础,由此构成五言律诗的四种基本格式。

第一种格式:首句入韵仄起式(仄)仄仄平平,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

示例:秋日赴阙题潼关驿楼红叶晚萧萧,长亭酒一瓢。

残云归太华,疏雨过中条。

树色随山迥,河声入海遥。

帝乡明日到,犹自梦渔樵。

第二种格式:首句不入韵仄起式(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

近体诗的平仄规律规则【近体诗平仄规则】--------------------------------------------------------------------------------〖简介〗没有平仄限制的诗不能称做近体诗或格律诗,平仄是近体诗最重要的格律因素。

分辨一首诗是古风还是近体诗,最主要的标志就是该诗是否区分平仄。

我们对平仄的要求可以不如古人那么严格,但不能完全丢弃。

--------------------------------------------------------------------------------〖规则〗近体诗平仄组合的规律主要又三条:1、同句交替:以五言为例,凡第一个节奏用“平平”,则第二个节奏必须用“仄仄”,第三个节奏又要用“平”,反之,第一个节奏用“仄仄”第二个节奏必须用“平平”,第三个节奏就要用“仄”。

七言诗则依此类推。

是为组句规则。

2、上下句相对:如出句为“平平仄仄平”,对句就要为“仄仄平平仄”,出句为“仄仄平平仄”对句就要为“平平仄仄平”,七言依此类推。

是为组联规则。

3、上下联之间平仄要相“粘”,即相同,是为组篇规则。

何谓上下联?近体诗中绝句只有四句,不存在上下联。

律诗八句,每两句为一联,每诗四联。

例如:春望(杜甫)国破山河在,仄仄平平仄,城春草木深。

平平仄仄平。

感时花溅泪,平平平仄仄,恨别鸟惊心。

仄仄仄平平。

烽火连三月,仄仄平平仄,家书抵万金。

平平仄仄平。

白头搔更短,平平平仄仄,浑欲不胜簪。

仄仄仄平平。

第一二句为“首联”,三四句为“颌联”,五六句为“颈联”,七八句为“尾联”。

每联之内,平仄相对,上下联之间,平仄相粘(即相同),这就是一首格律诗的平仄排列规则。

平白了这三个规则,一首诗的平仄格式就很容易推算出来了。

也许你一时还难以明白,那就先别理这些,西风已经将常见的集中格式排列出来放在下面供您直接套用即可。

另外,如果你已经能分辨平仄,会发现上面所列的平仄格式与例子中的平仄不完全符合,在仔细看看,原来粗体字的位置的平仄有所出入,如第三句“感时花溅泪”,按规则应为“平平平仄仄”,但首字“感”是个仄声字,这不是没有依照格律吗?不是的,这里涉及了近体诗的另一个重要规则:“一三五不论、二四六分明”实际就是说,每句诗的单数位置的字可以平仄不拘,双数位置的字就要严格使用了。

近体诗律平仄表【平韵格律诗词16种格式】1、五绝首句不入韵仄起式(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

2、五绝首句不入韵平起式(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

3、五绝首句入韵仄起式(仄)仄仄平平,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

4、五绝首句入韵平起式平平仄仄平,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

5、五律首句不入韵仄起式(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

6、五律首句不入韵平起式(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

7、五律首句入韵仄起式(仄)仄仄平平,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

8、五律首句入韵平起式平平仄仄平,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

(平)平平仄仄,(仄)仄仄平平。

(仄)仄平平仄,平平仄仄平。

9、七绝首句不入韵平起式(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。

10、七绝首句不入韵仄起式(仄)仄(平)平平仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。

(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平仄仄平。

11、七绝首句入韵平起式(平)平(仄)仄仄平平,(仄)仄平平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。

12、七绝首句不入韵仄起式(仄)仄平平仄仄平,(平)平(仄)仄仄平平。

(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平仄仄平。

13、七律首句不入韵平起式(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。

(平)平(仄)仄平平仄,(仄)仄平平仄仄平。

(仄)仄(平)平平仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。

14、七律首句不入韵仄起式(仄)仄(平)平平仄仄,(平)平(仄)仄仄平平。

格律诗的平仄格式

格律诗,也称近体诗或今体诗,兴盛于唐代,诗篇中的字数、平仄、押韵和対仗都有严格的限制。

平仄,是指诗词中用字的声调,平指平直,仄指曲折。

平声包括阴平声和阳平声,仄声包括上声、去声和入声。

常见的律诗有,五言律诗和七言律诗,简称五言和七言。

五言的平仄基本格式是:

仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

它可以衍生出以下几种形式

1、仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

2、仄仄仄平平

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

3、平平平仄仄

仄仄仄平平

仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

仄仄平平仄

平平仄仄平

4、平平仄仄平

仄仄仄平平

仄仄平平仄

平平仄仄平

平平平仄仄

仄仄仄平平

仄仄平平仄

平平仄仄平

七律的平仄基本格式是

平平仄仄平平仄

仄仄平平仄仄平

仄仄平平平仄仄

平平仄仄仄平平

五绝和七绝就是五律和七律的半首。

我们要讲的诗律,指的是近体诗的格律,不涉及诗经、乐府中的那种古体诗。

近体诗是唐以后逐渐形成的,它对平仄、对仗、字数有严格的要求。

近体诗,从体例划分,有三种:绝句(每首四句),律诗(一般每首八句),排律(每首十句以上)。

基础是绝句,明白了绝句,其他就好懂了。

平仄的基本格式平仄排列最基本的格式是:仄仄平平仄(仄仄平平后加仄)平平仄仄平(平平仄仄后加平)平平平仄仄(平平仄仄前加平)仄仄仄平平(仄仄平平前加仄)所以要说这是“基本格式”,是因为其他各种格式(包括五言和七言的,包括绝句和律诗,共16种),都可以从它推导出来。

学习中,一定要先把这个“基本格式”背熟,记住。

从基本格式推导其他格式,是学习的一个窍门。

如果把全部16种格式都开列出来,机械硬背,那是不容易记住的。

这个“基本格式”中所说的“平”,大体上就是现在普通话中的“阴平”字和“阳平”字;“仄”,大体上就是现在普通话里的“上声”字和“去声”字。

这里所以只能说“大体上”,是因为并不完全如此。

对这个问题,后面还要专门讲述。

上面说的这种基本格式,其实是五言绝句的一种。

试举两例。

例一:天下伤心处,劳劳送客亭。

春风知别苦,不遣柳条青。

——李白《劳劳亭》(诗中第一个字,本应用仄声字,却用了“天”字,是平声字,但在此处是允许的。

原因,后面会讲到。

)例二:白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

——王之涣《登鹳雀楼》(“一”字,在唐韵里是读仄声的,后面会讲到。

)(03)“对”和“粘”的规则从上面所举的基本格式中,可以看出,第一句和第二句的平仄是相反的,这叫“对”。

第三句和第四句的平仄也是相反的,这也是“对”。

然而第二句和第三句,从头两个字来看,平仄却是相同的,这叫“粘”。

律诗要求做到这种“对”和“粘”。

如果不符合这个要求,就叫“失对”、“失粘”,就是毛病。

按照诗律学的术语,从一首诗的开始算起,每两句叫做一“联”,每联中的上一句叫“出句”,一下句叫“对句”。

海西诗词网校课件

近体诗平仄律

一、近体诗定型历程

1、四声及永明体:

沈约周颙提出四声论,把汉字声调分为平上去入,沈约、王融、谢眺、范云等创立了永明体,将四声应用于诗歌,提出了“八病”,为近体诗格律奠立了基础。

2、四声二元化

刘韬将四声分为平声和非平声,使得汉字在声调上划分成两个单元,也就是后来所说的“平仄”。

为近体诗平仄律迈出了重要一步。

3、换头术

元兢提出了换头术,确立了近体诗诗句与诗句之间的平仄关系,也就是后来所说的“粘对”。

4、对仗

上官仪提出了“六对”和“八对”,明确了近体诗的对仗要求。

5、唐律定型

经王绩、沈佺期、宋之问践行推广,形成科举应试用的近体诗。

以诗作为科举应试题目在盛唐初期,多数人认为在公元713年,开元元年,即唐玄宗即位的第2年。

二、两个概念

1、格律诗

诗可以分格律诗和自由诗

格律诗:除每行字数一样以外,还要符合一定押韵和声调规则

近体诗是唐代科举应试的格律诗;是格律诗的一种,也是格律诗最典型的代表。

但近体诗不等于格律诗。

下面就会讲到

2、平仄

汉字声调有古四声和新四声,按平声和非平声分为两种,非平声称为仄。

在唐之前不叫仄,大家都称呼,平声和彼三声,到了盛唐才有“仄”的概念。

“彼三声”后来被叫做“仄声”。

大家看平仄律书籍注意这点

以七言诗为例,简单讲解一下平仄律

三、句型结构

诗由诗句组成,诗句由哪些单元组成呢?

我们看一首诗

杜甫【秋兴】

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

不难发现,句型结构是2+2+3,这种结构几乎就是标准

如:

玉露凋伤枫树林

寒衣处处催刀尺

当然也有例外的:

如:出山雲各行其志,近水梅先得吾心

四、诗句的平仄

根据诗歌句型,两个字一个节拍,来确定平仄规则。

尾字是韵脚,尾字的平仄与押韵相关,先搁下它后面再讲,这样七言诗每句就成了6个字,两个字一个节拍,六个字就成三个节拍。

为了体现诗歌的节奏感,所以每个拍声调要有所变化,如果声调分成平仄两类,那么平仄交替就是一种必然的选择,这个今人也叫交替,一拍两个字,着落点自然就是后一个字,这样就有了2 4 6分明的说法,也就说单一诗句第2、4、6字的平仄要求—交替。

如:玉露(仄)凋伤(平)枫树(仄)林,

巫山(平)巫峡(仄)气萧(平)森。

上面诗句第2、4、6字的平仄是:仄平仄或者平仄平,这就是平仄交替。

五、律联平仄要求

上下两个诗句我们称为律联,绝句由两个律联组成,七律由四个律联组成,排律由四个以上律联组成;唐代科举应试最常见是六个律联12句,这也可以说科举应试的基本标准

下面讲一个律联上下诗句的平仄要求,律联的上句与下句平仄要异声相对(平仄相反),前人称之“换头”,“换头”是专业术语,大家要记住,重点也是在于第2 4 6字。

异声相对(平仄相反、换头)使得律联上下诗句声调富有变化,不会显得单调呆滞。

如:寒衣(平)处处(仄)催刀(平)尺,

白帝(仄)城高(平)急暮(仄)砧。

上面上下诗句第2 4 6字,平仄相反。

六、律联间平仄要求

两个律联上下句间平仄有要求吗?有三种对应关系

(1)平仄相反(相对)

这样形成了对式格律诗,也叫折腰体。

举个例子

送元二史安西(王维)

渭城朝雨浥轻尘,客舍清清柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

第一联与第二联衔接是第二句和第三句。

平仄如下:

第二句:客舍(仄)清清(平)柳色(仄)新,

第三句:劝君(平)更尽(仄)一杯(平)酒,

可见上下句第2 4 6字平仄相反(相对),第一联与第二联衔接平仄相对,所以称对式格律诗,这种格律诗在隋唐前很流行。

再举两例

滁州西涧(韦应物)

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

回乡偶书(贺知章)

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。

宣城见杜鹃花(李白)

蜀国曾闻子规鸟,宣城还见杜鹃花。

一叫一回肠一断,三春三月忆三巴。

刚才举了四首都是名诗

下面讲第二种衔接

(2)平仄相同(相粘)

这样就形成了粘式格律诗,这也就是近体诗平仄律。

举例:杜牧【齐安郡中偶题】

两竿落日溪桥上,半缕轻烟柳影中。

多少绿荷相倚恨,一时回首背西风。

两个律联之间即第二句与第三句之间

第二句第2、4、6字:缕(仄)烟(平)影(仄)

第三句第2、4、6字:少(仄)荷(平)倚(仄)

他们之间是平仄相粘(相同)

杜甫【秋兴】

玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

江间波浪兼天涌,塞上风去接地阴。

丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

粘式格律诗在唐代是主流,有人统计说占75%以上,所以就不再举例子了。

(3)第三种:时而相对、时而相粘;

例如第一联与第二联相对第二联与第三联相粘

这个叫混合式格律诗

举个例子

杜甫【咏怀古迹】:

摇落深知宋玉悲,风流儒雅亦吾师;

怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时;

江山故宅空文藻,云雨荒台岂梦思;

最是楚宫俱泯灭,舟人指点至今疑。

显然“风流儒雅亦吾师”与“怅望千秋一洒泪”平仄相对

而“萧条异代不同时”与”江山故宅空文藻“平仄相粘。

再举:

积雨辋川庄(王维)

积雨空林烟火迟,蒸黎炊黍饷东嵫。

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。

山中习静观朝槿,松下清斋折露葵。

野老与人争席罢,海鸥何事更相疑。

江楼月(白居易)

嘉陵江曲曲江池,明月虽同人别离。

一宵光景潜相忆,两地阴晴远不知。

谁料江边怀我夜,正当池畔望君时。

今朝共语方同悔,不解多情先寄诗。

七、句尾平仄及押韵

前面说了6个字,句尾就是每个诗句的最后一字,也叫末字或尾字。

尾字平仄要求与其是否押韵有关。

近体诗偶句尾字要押韵,即第2、4、6、8句尾字要押韵,押韵的尾字称为韵脚,韵脚应为平声字;第3、5、7句尾字不许押韵,非押韵尾字叫白脚,白脚应为仄声字。

第一句尾字可押可不押。

若押韵,要用平声字;若不押韵,要用仄声字。

八、古人135不论,246分明

这个只是便于初学者记忆,说法不够精准。

135可平可仄是有条件的,在确保不犯声病的前提下,是允许可平可仄。

这里指的声病是:三仄尾、三平尾和孤平。

246分明,常规情况是正确的,特殊句式另当别论,特殊句式指的是子类(丑类)特拗。

声病和特拗我们下一次课会讲到。

平仄律总结成三句话

1 一句之内第2、4、6字平仄交替

2 一个律联之内上下句第2、4、6字平仄相对(相反)

3 两个律联之间前后句第2、4、6字平仄相粘(相同)

九、上面以七言诗为例,讲解了平仄律;七言诗前面去掉两个字,就成了五言诗,而不是从后面去掉两个字。