GBT18314-2009-GPS外业观测记录手簿

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:1

目次1范围……………………………………………1 范围 (3) (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4基本规定 (2)5级别划分和测量精度 (2)5.1级别划分 (2)5.2测量精度 (2)5.3用途 (3)6布设的原则 (3)6.1基本原则 (3)6.2 GPS点命名 (4)6.3技术设计 (4)7选点 (4)7.1选点准备 (4)7.2点位基本要求 (4)7.3辅助点与方位点..........................................................................4 7.4选点作业 (5)7.5选点后应上交的资料 (5)8埋石 (5)8.1标石 (5)8.2埋石作业 (5)8.3标石外部整饰 (6)8.4关键工序的控制 (6)8.5埋石后上交的资料 (6)9仪器 (6)9.1接收机选用 (6)9.2仪器检验 (6)9.3仪器维护 (7)10观测 (7)10.1基本技术规定 (7)10.2观测区的划分 (7)10.3观测计划 (8)10.4观测前的准备 (8)10.5观测作业的要求 (8)11外业成果记录 (9)11.1 A级GPS网外业成果记录 (9)11.2 B、C、D、E级GPS网外业成果记录 (9)12数据处理 (9)12.1基本要求 (9)12.2外业数据质量检核 (9)12.3基线向量解算 (10)12.4 A、B级GPS网基线处理结果质量检核 (11)12.5重测和补测 (11)12.6 GPS网平差 (12)12.7数据处理成果整理和技术总结编写................................................l3 13成果验收与上交资料.....................................................................l3 13.1成果验收 (13)13.2上交资料 (13)附录A(资料性附录)大地坐标系有关说明………………………………………l4附录B(规范性附录)选点与埋石资料及其说明………………………………l5附录C(规范性附录)气象仪表的主要技术要求…………………………………l9附录D(规范性附录)测量手簿记录及有关要求 (20)附录E(资料性附录)归心元素测定与计算 (23)附录F(规范性附录) 同步观测环检核……………………………………………1 范围本标准规定了利用全球定位系统(GPS)静态测量技术,建立GPS控制网的布设原则、测量方法、精度指标和技术要求。

肇东市村庄地籍调查技术报告一、作业依据1、权属调查依据(1)1998年8月修订《中华人民共和国土地管理法》(2)1998年12月通过《中华人民共和国土地管理法实施条例》(3)《土地调查条例》(国务院令第518号)(4)2007年8月10日发布的《土地利用现状分类》(GB/T21010—2007)国家标准(5)《土地登记办法》(国土资源部令第40号)(6)国家土地管理局1995年《确定土地所有权和使用权问题的若干规定》(7)国家土地管理局1993年6月22日发布的《城镇地籍调查规程》(以下简称《规程》)2、数据建库标准(1)GB/T13923-2006《基础地理信息要素分类与代码》;(2)TD/T1015-2007《城镇地籍数据库标准》;(3)TD/T1016-2007《土地利用数据库标准》。

3、测绘参考标准(1)GB/T18314~2009《全球定位系统(GPS)测量规范》;(2)CJJ73-97《全球定位系统(GPS)城市测量技术规程》;(3)CJJ8-99《城市测量规范》;(4)GB/T20257.1-2007《1∶500、1∶1000、1∶2000地形图图式》(简称《地形图图式》)。

4、检查验收依据(1)国土资源部2007年11月《第二次全国土地调查成果检查验收办法》;(2)GB/T18316-2008《数字测绘成果检查与验收》;(3)其他有关文件。

二、技术路线与方法1、采用全数字化野外测图作为划分村坊的基础图件;3、进行权属调查和现场勘丈工作,勘丈所有界址边长和相邻地物边长,绘制宗地草图,填写地籍调查表等资料;3、利用现代测绘手段与传统勘丈手段相结合的方法,以RTK —GPS测量方法和全站仪进行宗地定位测量边长。

4、录入权属调查资料,通过已测绘的图件,形成村庄地籍图;5、建立村庄地籍管理信息系统;6、在村庄地籍管理软件中,完成地籍图、村坊图和宗地图的编辑以及坐标册的生成、打印输出;7、利用村庄地籍软件进行地籍数据的入库、面积计算统计汇总工作,完成了农村集体土地发证的前期调查工作。

目录一、任务概述 0二、测区自然地理概况 0三、作业依据 (1)四、技术方案 (2)(一)仪器、设备 (2)(二)作业流程 (3)(三)基础控制测量 (3)(四)地形图测绘 (5)(五)内业处理 (24)五、测绘成果质量及安全保证措施 (24)六、生产组织实施计划 (26)一、为了保证本次工程的顺利实施与按时完成, 保证该工程的质量能够满足用户的迫切需求, 根据用户提供的有关资料, 经过实地踏勘和已有测绘资料的详尽分析, 编写该区1:2000地形图测量方案。

二、任务概述1.任务名称: 新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿矿区1: 500地形图测绘工程。

测区范围: 新疆宝明矿业有限公司石长沟露天矿区。

地理位置: 东经 106°12′05″~106°12′49″北纬 26°37′28″~26°38′17″测绘内容: 1: 500数字化地形图测绘。

三、任务总量: 测图总面积为1.45平方公里四、测区自然地理概况荣祥工作区位于贵州省清镇市北西约27km处, 行政区划属清镇市流长乡管辖, 北起冷水大田, 南至老黑山高程为1635.1米的半山腰, 总长1.61km。

矿区范围由12个拐点圈定, 其范围拐点直角坐标见表1:表1 清镇市流长乡荣祥铝铁矿山矿区范围拐点坐标表五、工作区属峰丛地貌, 山脊走向北东, 海拔高程1282~1588m, 相对高差306m。

在矿区东部至东北部的碳酸盐岩分布区, 沟谷深切, 发育悬崖峭壁, 高差在20~60m之间;矿区中部地形切割小, 地形相对较缓, 坡度一般在15~40°之间。

地势呈东高西低, 北部高差一般为100m左右。

区内属亚热带季风湿润性气候区, 气候温和, 四季分明。

年平均降雨量为1192.5mm, 年最大降雨量1601.8mm, 最大日降雨量为221.2mm(1963年7月11日)。

年最高日气温为34.5℃(1961年7月2日),最低日气温-8.6℃(1977年2月10日), 相对湿度83%。

《GPS定位测量》课程标准1课程定位《GPS定位测量》是引入了《全球定位系统GPS测量规范》GB/T18314-2001、《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ73-97、《公路全球定位系统(GPS)测量规范》JTJ/C066-98等技术规范;GPS(GlobalPositioningSystem,全球定位系统)测量定位技术现已广泛应用于国民经济建设的各个领域,并积极引领着测绘科学技术的新发展,代表了工程测量技术的先进性和高科技性,在现代测绘科学技术教学中处于重要地位;本课程的任务如下:教会学生使用GPS测量仪器设备进行控制测量及数据处理、数字测图、施工测量与放样;本课程在《地形测量》、《控制测量》、《数字测图》课程之后开设,与《工程勘测规划测量》、《工程施工测量》课程同时开设,其后续课程为《土地调查与地籍测量》、《摄影测量外业》、《工程变形测量》。

2工作任务与课程目标工作任务及职业能力学生在进行GPS定位测量时,要依据测量工作“先整体后局部”、“先控制后碎部”的基本原则,完成GPS控制测量数据采集与处理,熟练运用GPS-RTK (RealTimeKinematic,实时动态)技术进行数字测图,同时理解CORS (ContinuousOperationalReferenceSystem,连续运行参考站系统)技术的工作原理,在实践中熟练运用CORS技术进行施工测量与放样。

通过本专业岗位需求分析,确定工作领域、施工测量与放样工作任务和职业能力,并针对GPS定位测量这一工作领域的控制测量数据采集与处理、数字测图、工作任务和对应的职业能力,按照基于工作过程、任务引领知识的教学思路整合课程内容,设计学习项目,采用案例教学、项目导向、任务驱动等教学方法,通过项目教学,使学生能够完成工作任务,提交合格的测绘成果。

《GPS定位测量》课程工作任务及职业能力分析见表1。

表1工作任务与职业能力分析表课程目标根据课程面对的工作任务和职业能力要求,本课程的教学目标为:(1)态度目标①具有不抄袭、不伪造测量成果的诚信品质。

GPS控制测量外业作业要求及技术指南一:外业观测作业人员操作内容安置接收机天线(严格对中整平、定向、量取仪器高)、设置接收机中的参数(如观测模式、截止高度角、和采样间隔等;如不设参数,接收机一般就采用缺省值),以及开机、关机等工作,其他工作由接收机自动完成。

二:操作流程:【选点与埋石——GPS接收机的检查——观测方案设计——观测作业——外业观测成果质量检核】1.选点准备:根据收集的测区内及周边现有平面和高程控制点以及测区地形图等,依据项目任务书或合同书以及相关规范的要求在图上进行设计,标绘处计划设站的区域。

1.1选点的基本要求基本要符合规范(全球定位系统GPS测量规范GB/T18314-2009)的相关要求:A)测站四周视野开阔,高度角15°以上不允许存在成片的障碍物B)远离大功率无线电发射源,以免损坏接收机天线,高压电线50米至少,大功率无线发射源至少200米。

C)测站远离房屋、围墙、广告牌、山坡及大面积平静水面(湖泊、池塘)等信号反射物,以免出现严重的多路径效应。

D)点位应位于地质条件良好、点位稳定、易于保护的地方,并尽可能顾及交通条件。

1.2选点作业A)测量人员应按照在图上选择的初步位置以及对点位的基本要求,在实地最终选定点位,并做好相应的标记。

B)利用旧点时,应对旧点的稳定性、可靠性和完好性进行检查,符合要求时方可利用。

C)点名以该点位所在地命名,无法区分时,可在点名后加注(一)、(二)。

D)新旧点重合时,应沿用旧点名,一般不应更改。

E)选点工作完成后,应按规范要求的形式绘制GPS网选点图,可以用相机或手机拍照片。

提交的资料:①点之记②GPS网选点图1.3 埋石C、D、E及GPS点在满足标石稳定、易于长期保存的前提下,均可根据具体情况选用。

提交的资料:标石建造的照片2.仪器的验检:2.1 一般视检GPS接收机及其天线的外观是否良好,是否有挤压摩擦造成的伤痕,仪器、天线等设备的型号是否正确。

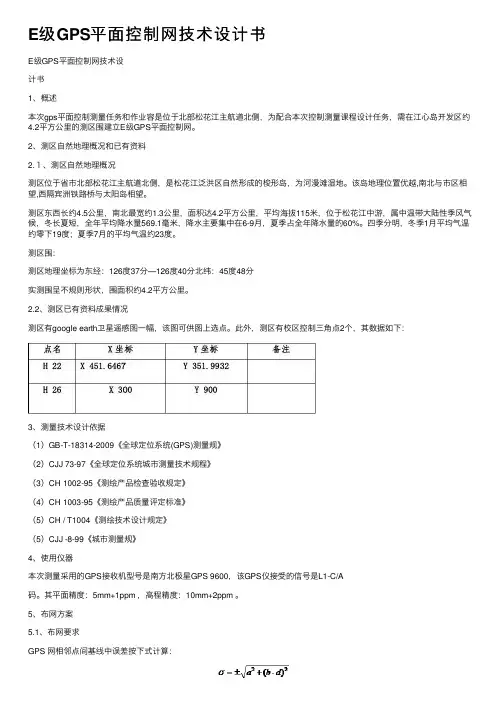

E级GPS平⾯控制⽹技术设计书E级GPS平⾯控制⽹技术设计书1、概述本次gps平⾯控制测量任务和作业容是位于北部松花江主航道北侧,为配合本次控制测量课程设计任务,需在江⼼岛开发区约4.2平⽅公⾥的测区围建⽴E级GPS平⾯控制⽹。

2、测区⾃然地理概况和已有资料2.1、测区⾃然地理概况测区位于省市北部松花江主航道北侧,是松花江泛洪区⾃然形成的梭形岛,为河漫滩湿地。

该岛地理位置优越,南北与市区相望,西隔宾洲铁路桥与太阳岛相望。

测区东西长约4.5公⾥,南北最宽约1.3公⾥,⾯积达4.2平⽅公⾥,平均海拔115⽶,位于松花江中游,属中温带⼤陆性季风⽓候,冬长夏短,全年平均降⽔量569.1毫⽶,降⽔主要集中在6-9⽉,夏季占全年降⽔量的60%。

四季分明,冬季1⽉平均⽓温约零下19度;夏季7⽉的平均⽓温约23度。

测区围:测区地理坐标为东经:126度37分—126度40分北纬:45度48分实测围呈不规则形状,围⾯积约4.2平⽅公⾥。

2.2、测区已有资料成果情况测区有google earth卫星遥感图⼀幅,该图可供图上选点。

此外,测区有校区控制三⾓点2个,其数据如下:3、测量技术设计依据(1)GB-T-18314-2009《全球定位系统(GPS)测量规》(2)CJJ 73-97《全球定位系统城市测量技术规程》(3)CH 1002-95《测绘产品检查验收规定》(4)CH 1003-95《测绘产品质量评定标准》(5)CH / T1004《测绘技术设计规定》(5)CJJ -8-99《城市测量规》4、使⽤仪器本次测量采⽤的GPS接收机型号是南⽅北极星GPS 9600,该GPS仪接受的信号是L1-C/A码。

其平⾯精度:5mm+1ppm ,⾼程精度:10mm+2ppm 。

5、布⽹⽅案5.1、布⽹要求GPS ⽹相邻点间基线中误差按下式计算:式中(mm)为固定误差;(ppm)为⽐例误差系数;(km)为相邻点间的距离。

GPS-E 级⽹的主要技术要求应符合表1规定。

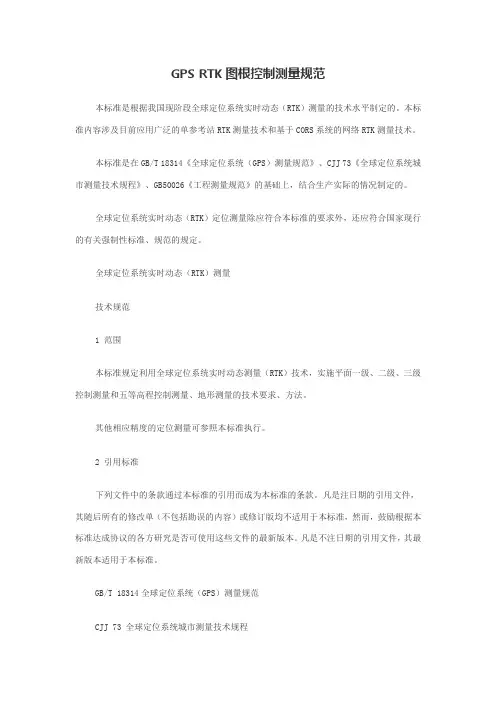

GPS RTK图根控制测量规范本标准是根据我国现阶段全球定位系统实时动态(RTK)测量的技术水平制定的。

本标准内容涉及目前应用广泛的单参考站RTK测量技术和基于CORS系统的网络RTK测量技术。

本标准是在GB/T 18314《全球定位系统(GPS)测量规范》、CJJ 73《全球定位系统城市测量技术规程》、GB50026《工程测量规范》的基础上,结合生产实际的情况制定的。

全球定位系统实时动态(RTK)定位测量除应符合本标准的要求外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

全球定位系统实时动态(RTK)测量技术规范1 范围本标准规定利用全球定位系统实时动态测量(RTK)技术,实施平面一级、二级、三级控制测量和五等高程控制测量、地形测量的技术要求、方法。

其他相应精度的定位测量可参照本标准执行。

2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 18314全球定位系统(GPS)测量规范CJJ 73 全球定位系统城市测量技术规程CH/T 2008-2005 全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范CH 8016 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程GB 50026 工程测量规范GB/T 14912 1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程3 术语实时动态测量(RTK) Real Time KinematicRTK测量技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。

在RTK测量模式下,参考站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,流动站不仅采集卫星观测数据,还通过数据链接收来自参考站的数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。

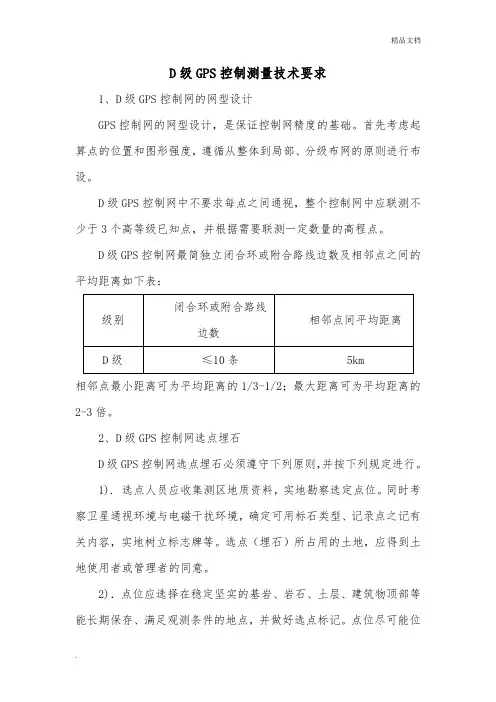

D级GPS控制测量技术要求1、D级GPS控制网的网型设计GPS控制网的网型设计,是保证控制网精度的基础。

首先考虑起算点的位置和图形强度,遵循从整体到局部、分级布网的原则进行布设。

D级GPS控制网中不要求每点之间通视,整个控制网中应联测不少于3个高等级已知点,并根据需要联测一定数量的高程点。

D级GPS控制网最简独立闭合环或附合路线边数及相邻点之间的平均距离如下表:相邻点最小距离可为平均距离的1/3-1/2;最大距离可为平均距离的2-3倍。

2、D级GPS控制网选点埋石D级GPS控制网选点埋石必须遵守下列原则,并按下列规定进行。

1). 选点人员应收集测区地质资料,实地勘察选定点位。

同时考察卫星通视环境与电磁干扰环境,确定可用标石类型、记录点之记有关内容,实地树立标志牌等。

选点(埋石)所占用的土地,应得到土地使用者或管理者的同意。

2).点位应选择在稳定坚实的基岩、岩石、土层、建筑物顶部等能长期保存、满足观测条件的地点,并做好选点标记。

点位尽可能位于地面,城区内应尽量选在楼顶上,以便于保存和通视。

点位应尽量选在交通便利,方便观测的位置。

3).选点时应避开环境变化大,测量标志难以永久保存的地点,如易受水淹的河床、低地、靠近铁路、公路、已规划的易受施工影响有剧烈震动的地点。

点位离开铁路的距离应不小于100m。

4). 选点时应避开地质环境不稳定的地区,如断裂破碎带边缘、易发生洪水、滑坡、岩崩区、局部沉降区,有大量物质搬移的矿区、采石场、大量取土、地下水剧烈变化的地点。

5).选点时应远离发射功率强大的无线发射源、微波信道、高压线等,距离不小于200米,应远离高压输电线和微波无线电传送通道,其距离不得小于50米。

并应实地了解发射源和电磁波影响状况,标注在点之记环视图上。

6).选点时应避开多路径环境影响,避免靠近水面、树冠、高大建筑物、低洼潮湿等地点,应保证15°以上无遮挡。

50米以内的各种固定与变化反射体应标注在点之记环视图上。

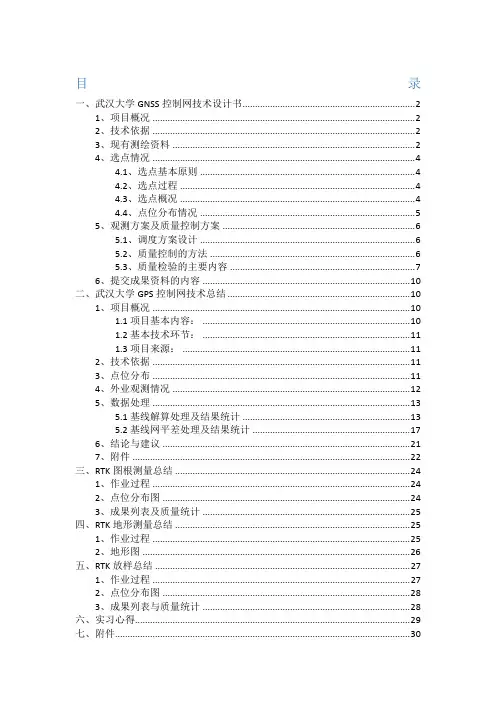

目录一、武汉大学GNSS控制网技术设计书 (2)1、项目概况 (2)2、技术依据 (2)3、现有测绘资料 (2)4、选点情况 (4)4.1、选点基本原则 (4)4.2、选点过程 (4)4.3、选点概况 (4)4.4、点位分布情况 (5)5、观测方案及质量控制方案 (6)5.1、调度方案设计 (6)5.2、质量控制的方法 (6)5.3、质量检验的主要内容 (7)6、提交成果资料的内容 (10)二、武汉大学GPS控制网技术总结 (10)1、项目概况 (10)1.1项目基本内容: (10)1.2基本技术环节: (11)1.3项目来源: (11)2、技术依据 (11)3、点位分布 (11)4、外业观测情况 (12)5、数据处理 (13)5.1基线解算处理及结果统计 (13)5.2基线网平差处理及结果统计 (17)6、结论与建议 (21)7、附件 (22)三、RTK图根测量总结 (24)1、作业过程 (24)2、点位分布图 (24)3、成果列表及质量统计 (25)四、RTK地形测量总结 (25)1、作业过程 (25)2、地形图 (26)五、RTK放样总结 (27)1、作业过程 (27)2、点位分布图 (28)3、成果列表与质量统计 (28)六、实习心得 (29)七、附件 (30)一、武汉大学GNSS控制网技术设计书1、项目概况测区位于武汉市武昌区武汉大学,项目源于武汉大学测绘学院。

要求使用GNSS静态测量技术在武汉大学1~3区及国际软件学院布设控制网。

具体实习内容包括:技术设计、选点、外业观测计划、外业测量、数据传输及格式转换、基线解算、网平差、成果质量控制、技术总结。

测区覆盖面积约5000亩,地形起伏复杂,建筑密集,树林茂密,人流量较大。

精度等级:国家E级。

控制点数:20。

平均点间距:400m。

2、技术依据表1-1《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 1834--20093、现有测绘资料测绘校区部分控制点图,此次我们选择A号和WGPS-12号控制点。

GPS RTK图根控制测量规范本标准是根据我国现阶段全球定位系统实时动态(RTK)测量的技术水平制定的。

本标准内容涉及目前应用广泛的单参考站RTK测量技术和基于CORS系统的网络RTK测量技术。

本标准是在GB/T 18314《全球定位系统(GPS)测量规范》、CJJ 73《全球定位系统城市测量技术规程》、GB50026《工程测量规范》的基础上,结合生产实际的情况制定的。

全球定位系统实时动态(RTK)定位测量除应符合本标准的要求外,还应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

全球定位系统实时动态(RTK)测量技术规范1 范围本标准规定利用全球定位系统实时动态测量(RTK)技术,实施平面一级、二级、三级控制测量和五等高程控制测量、地形测量的技术要求、方法。

其他相应精度的定位测量可参照本标准执行。

2 引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 18314全球定位系统(GPS)测量规范CJJ 73 全球定位系统城市测量技术规程CH/T 2008-2005 全球导航卫星系统连续运行参考站网建设规范CH 8016 全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程GB 50026 工程测量规范GB/T 14912 1∶500 1∶1000 1∶2000外业数字测图技术规程3 术语实时动态测量(RTK) Real Time KinematicRTK测量技术是全球卫星导航定位技术与数据通信技术相结合的载波相位实时动态差分定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果。

在RTK测量模式下,参考站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站,流动站不仅采集卫星观测数据,还通过数据链接收来自参考站的数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。

GPS控制测量外业作业要求及技术指南一:外业观测作业人员操作内容安置接收机天线(严格对中整平、定向、量取仪器高)、设置接收机中的参数(如观测模式、截止高度角、和采样间隔等;如不设参数,接收机一般就采用缺省值),以及开机、关机等工作,其他工作由接收机自动完成。

二:操作流程:【选点与埋石——GPS接收机的检查——观测方案设计——观测作业——外业观测成果质量检核】1.选点准备:根据收集的测区内及周边现有平面和高程控制点以及测区地形图等,依据项目任务书或合同书以及相关规范的要求在图上进行设计,标绘处计划设站的区域。

1.1选点的基本要求基本要符合规范(全球定位系统GPS测量规范GB/T18314-2009)的相关要求:A)测站四周视野开阔,高度角15°以上不允许存在成片的障碍物B)远离大功率无线电发射源,以免损坏接收机天线,高压电线50米至少,大功率无线发射源至少200米。

C)测站远离房屋、围墙、广告牌、山坡及大面积平静水面(湖泊、池塘)等信号反射物,以免出现严重的多路径效应。

D)点位应位于地质条件良好、点位稳定、易于保护的地方,并尽可能顾及交通条件。

1.2选点作业A)测量人员应按照在图上选择的初步位置以及对点位的基本要求,在实地最终选定点位,并做好相应的标记。

B)利用旧点时,应对旧点的稳定性、可靠性和完好性进行检查,符合要求时方可利用。

C)点名以该点位所在地命名,无法区分时,可在点名后加注(一)、(二)。

D)新旧点重合时,应沿用旧点名,一般不应更改。

E)选点工作完成后,应按规范要求的形式绘制GPS网选点图,可以用相机或手机拍照片。

提交的资料:①点之记②GPS网选点图1.3 埋石C、D、E及GPS点在满足标石稳定、易于长期保存的前提下,均可根据具体情况选用。

提交的资料:标石建造的照片2.仪器的验检:2.1 一般视检GPS接收机及其天线的外观是否良好,是否有挤压摩擦造成的伤痕,仪器、天线等设备的型号是否正确。

《全球定位系统G S测量规范》T简介概要集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

GB/T18314―2009《全球定位系统(GPS)测量规范》简介

GB/T 18314―2009《全球定位系统(GPS)测量规范》代替GB/T 18314―2001《全球定位系统(GPS)测量规范》。

本标准规定了利用全球定位系统(GPS)静态测量技术,建立GPS控制网的布设原则、测量方法、精度指标和技术要求。

本标准适用于国家和局部GPS控制网的设计、布测和数据处理。

本标准的内容包括:范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、级别划分和测量精度、布设的原则、选点、埋石、仪器、观测、外业成果记录、数据处理、成果验收与上交资料,以及附录A(资料性附录)大地坐标系有关说明、附录B(规范性附录)选点与埋石资料及其说明、附录C(规范性附录)气象仪表的主要技术要求、附录D(规范性附录)测量手簿记录及有关要求、附录E(资料性附录)归心元素测定与计算和附录F(规范性附录)同步观测环检核。

附件一 E级GPS控制网有关技术要求(参考)一、控制网执行的技术标准1、全球定位系统(GPS)测量规范(GB/T 18314—2001),中华人民共和国国家标准;2、《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991),中华人民共和国国家标准;3、技术设计书。

二、使用仪器测量采用的GPS接收机型号及其标称精度。

三、布网方案1、布网要求GPS网相邻点间基线中误差σ按下式计算:σ=式中a(mm)为固定误差;b(ppm)为比例误差系数;d(km)为相邻点间的距离。

GPS-E级网的主要技术要求应符合表1规定。

相邻点最小距离应为平均距离的1/2~1/3;最大距离应为平均距离的2~3倍。

表1 GPS网的主要技术要求2、布网原则与网形设计(1)GPS网应根据测区实际需要和交通状况进行设计。

GPS网的点与点间不要求每点通视,但考虑常规测量方法加密时的应用,每点应有1~2个通视方向。

(2)在布网设计中应顾及原有测绘成果资料以及各种大比例尺地形图的沿用,对凡符合GPS-E级网布点要求的旧有控制点,应充分利用其标石。

(3)GPS网应由若干个独立观测环构成,也可采用附合线路构成。

E级GPS 网中每个闭合环或附合线路中的边数应符合表2的规定。

非同步观测的GPS基线向量边,应按所设计的网图选定,也可按软件功能自动挑选独立基线构成环路。

表2 闭合环或附合线路边数的规定(4的原有控制点联测,联测总点数不得少于3个。

(5)为了求得GPS网点正常高,应进行水准测量的高程联测,高程联测采用等级水准测量方法进行,联测的GPS-E级控制点且应均匀分布于网中。

四、选点与标石埋设1、选点在了解任务、目的、要求和测区自然地理条件的基础上,进行现场踏勘,最后进行选点。

选点应符合下列要求:(1)点位的选择应符合技术设计要求,并有利于其它测量手段进行扩展与联测;(2)点位的基础应坚实稳定,易于长期保存,并应有利于安全作业;(3)点位应便于安置接收设备和操作,视野应开阔,视场内周围障碍物的高度角一般应小于15°;(4)点位应远离大功率无线电发射源(如电视台、微波站等),其距离不得小于200m,并应远离高压输电线其距离不得小于50m,以避免周围磁场对卫星信号的干扰;(5)点位附近不应有对电磁波反射(或吸收)强烈的物体,以减少多路径效应的影响;(6)交通应便于作业,以提高作业效率;(7)应充分利用符合上述要求原有的控制点及其标石,但利用旧点时应检查旧点的稳定性、完好性,符合要求方可利用;(8)选好点后应按合理的方法给GPS点编号。