无规则网络学说反映了玻璃内部结构近程有序共52页

- 格式:ppt

- 大小:5.51 MB

- 文档页数:52

2-1 名词解释(a )弗伦克尔缺陷与肖特基缺陷;(b )刃型位错和螺型位错 (c )类质同象与同质多晶解:(a )当晶体热振动时,一些能量足够大的原子离开平衡位置而挤到晶格点的间隙中,形成间隙原子,而原来位置上形成空位,这种缺陷称为弗伦克尔缺陷。

如果正常格点上原子,热起伏后获得能量离开平衡位置,跃迁到晶体的表面,在原正常格点上留下空位,这种缺陷称为肖特基缺陷。

(b )滑移方向与位错线垂直的位错称为刃型位错。

位错线与滑移方向相互平行的位错称为螺型位错。

(c )类质同象:物质结晶时,其晶体结构中部分原有的离子或原子位置被性质相似的其它离子或原子所占有,共同组成均匀的、呈单一相的晶体,不引起键性和晶体结构变化的现象。

同质多晶:同一化学组成在不同热力学条件下形成结构不同的晶体的现象。

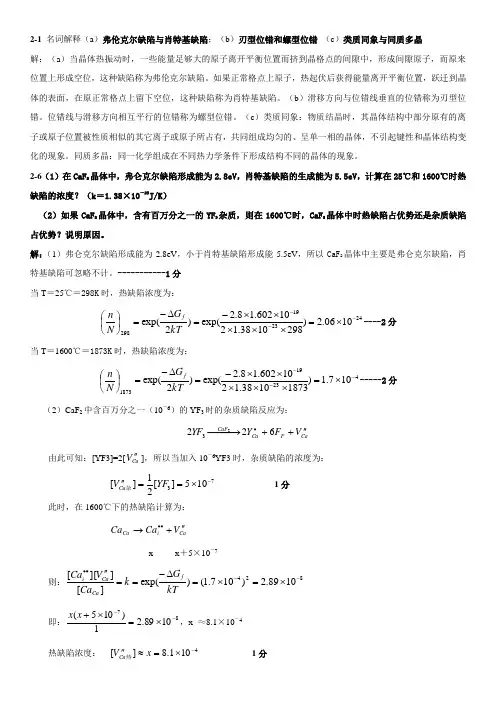

2-6(1)在CaF 2晶体中,弗仑克尔缺陷形成能为2.8eV ,肖特基缺陷的生成能为5.5eV ,计算在25℃和1600℃时热缺陷的浓度?(k =1.38×10-23J/K )(2)如果CaF 2晶体中,含有百万分之一的YF 3杂质,则在1600℃时,CaF 2晶体中时热缺陷占优势还是杂质缺陷占优势?说明原因。

解:(1)弗仑克尔缺陷形成能为2.8eV ,小于肖特基缺陷形成能5.5eV ,所以CaF 2晶体中主要是弗仑克尔缺陷,肖特基缺陷可忽略不计。

-----------1分当T =25℃=298K 时,热缺陷浓度为:2423192981006.2)2981038.1210602.18.2exp()2exp(---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯-=∆-=⎪⎭⎫ ⎝⎛kT G N n f ----2分 当T =1600℃=1873K 时,热缺陷浓度为:423191873107.1)18731038.1210602.18.2exp()2exp(---⨯=⨯⨯⨯⨯⨯-=∆-=⎪⎭⎫ ⎝⎛kT G N n f -----2分 (2)CaF 2中含百万分之一(10-6)的YF 3时的杂质缺陷反应为:Ca F Ca CaF V F Y YF ''++−−→−•62223 由此可知:[YF3]=2[Ca V ''],所以当加入10-6YF3时,杂质缺陷的浓度为: 73105][21][-⨯==''YF V Ca 杂--------------------1分 此时,在1600℃下的热缺陷计算为:Cai Ca V Ca Ca ''+→•• x x +5×10-7 则:8241089.2)107.1()exp(][]][[--••⨯=⨯=∆-==''kTG k Ca V Ca f Ca Ca i 即:871089.21)105(--⨯=⨯+x x ,x ≈8.1×10-4 热缺陷浓度: 4101.8][-⨯=≈''x V Ca热------------------1分显然:][][热杂Ca CaV V ''>'',所以在1600℃时是弗仑克尔热缺陷占优势 2-10 ZnO 是六方晶系,a=0.3242nm ,c=0.5195nm ,每个晶胞中含2个ZnO 分子,测得晶体密度分别为5.74,5.606 g/cm 3,求这两种情况下各产生什么型式的固溶体?解:六方晶系的晶胞体积 V===4.73cm 3在两种密度下晶胞的重量分别为W 1=d 1v=5.74×4.73×10-23=2.72×10-22(g) W 2=d 2v=5.606×4.73×10-23=2.65×10-22(g)理论上单位晶胞重W= =2.69(g)∴密度是d1时为间隙型固溶体,是d2时为置换型固溶体。

玻璃具有网晶二象性的推测摘要:基于玻璃众多学说的争论,为了更好的指导其在工业生产中的进行。

由此提出玻璃是由分散的“晶子”和一定的网络作为中间体连接而成的一种近程有序远程无序的特殊结构。

对以前的著名实验进行分析得出一些新的结果,在此基础上完成一些简单预测。

关键词:晶子学说,网络学说,网络二象性1. 网络结构的具体描述:玻璃结构是一种不连续的集合体,由大量“晶子”分散在一种网络结构的介质中,这种网络是一种不规则的,非周期性的网络结构,网络与晶子之间的过度介质是一种畸变的晶格,晶子是独立的微晶或是独立的晶包,甚至是独立的原子,大量的晶子和网络组成一个完整的结构,即玻璃的特殊组成。

历史实验及其推测:列别杰夫对硅酸盐玻璃进行加热和冷却分别测定在不同温度下玻璃的折射率。

由图1示无论是加热还是冷却在573℃玻璃的折射率都会发生急剧的变化,而573℃正是α石英和β石英的转变温度,上述现象对任何一种玻璃都会普遍出现此说明此结构中发生了多晶转变。

图1 硅酸盐折射率随温度变化曲线图2硅酸盐玻璃(含sio2 76.4%)折射率随温度变化的曲线低温范围内测量玻璃的折射率na2o.sio2 系统50-300℃加热并测定其折射率,观察到85-120℃,145-165℃,180-210℃内折射率有明显的变化如图2所示。

这些温度恰好是多晶转变的温度,且折射率的变化与sio2的含量有关其实是与晶子的体积有关。

瓦连可夫和波拉依—柯西次对成分递变的双组分的钠硅双组分的玻璃的x散射强度曲线。

发现第一峰是石英玻璃的散射主峰与石英晶体的特征峰相符,第二峰是na2osio2玻璃的散射线主峰与偏硅酸钠晶体的特征峰一致。

在钠硅玻璃中上述两个峰均同时出现。

随着钠硅玻璃中sio2含量增加,第一峰愈明显,而第二峰愈模糊。

认为钠硅玻璃中同时存在方石英微晶体和偏硅酸钠微晶体,这是x 射线散射强度曲线上有两个极大值的原因。

他们又研究了升温到400~800℃再淬火、退火和保温几小时的玻璃的x射线散射图谱,如图3,发现x射线衍射强度不仅与成分有关,而且与玻璃制备条件有关。

一、名词解释玻璃形成体:玻璃形成体——能单独形成玻璃,在玻璃中能形成个子特有的网络体系的氧化物,成为玻璃的网络形成体,如SiO2、B2O3和P2O5等。

玻璃调整体: 凡不能单独生成玻璃,一般不进入网络而是处于网络之外的氧化物,称为玻璃的网络外体。

它们往往起调整玻璃一些性质的作用。

常见的有Li2O,Na2O,K2O,MgO,CaO,SrO,BaO等。

玻璃中间体: 一般不能单独形成玻璃,其作用介于网络形成体和网络外体之间的氧化物,称之为中间体,如A12O3,BeO,ZnO,Ga2O3,TiO2、PbO等。

二、问答题1、玻璃原料选择的一般原则?答:1)原料的质量,必须符合要求,而且成分稳定2)易于加工处理3)成本低,能大量供应4)少用过轻相对人体健康有害的原料5)对耐火材料的侵蚀要小2、设计玻璃组成应注意的原则?答:1)根据组成,结构和性质的关系,使设计的玻璃能满足预定的性能要求;2)根据玻璃形成图和相图,使设计的组成能够形成玻璃,析晶倾向小;3)根据生产条件使设计的玻璃能适应熔制、成形、加工等工序的实际要求;4)所设计的玻璃应当价格低廉,原料易于获得.3、试述晶子学说与无规则网络学说的异同点。

答:无规则网络学说:认为按照原子在晶体和玻璃中的作用,形成连续的三维空间网络结构,其结构单元(四面体或三面体)是相同的,但玻璃网络不如晶体网络,晶体网络是有规则、周期性重复排列;玻璃网络是不规则、非周期性的,因而它的内能大于晶体,同时带来了玻璃的各向同性和连续性。

晶子学说:硅酸盐玻璃是有无数“晶子”组成,“晶子”的化学性质取决于玻璃的化学组成,所谓“晶子”不同于一般微晶,而是带有晶格变形的有序区域,在晶子中心质点排列较有规律,愈远离中心则变形程度愈大,“晶子”分散在无定形介质中,从“晶子”部分的过渡是逐步完成的,两者间无明显界限。

相同点:(1)最小的结构单元是[SiO4]四面体;(2)玻璃具有近程有序、远程无序的结构特点;不同点:两种学说强调的内容不同。

玻璃工艺学复习重点第一章绪论狭义的玻璃定义为:玻璃是一种熔融物冷却、凝固的非结晶(在特定条件下也能成为晶体)无机物质,是过冷的液体。

广义的玻璃定义是:结构上完全表现为长程无序的、性能上具有玻璃转变特性的非晶态固体。

玻璃是一种具有无规则结构的非晶态固体。

玻璃具有如下的特性:1、各向同性;2、无固定熔点;3、亚稳性(介稳性)4、变化的可逆性;5、可变化性。

晶子学说是由门捷列夫于1921年提出的。

晶子学说的成功之处在于它解开了玻璃是我微观结构不均匀性和近程有序的结构特性。

无规则网络学说:其排列是无序的,缺乏对称性和周期性重复,因而其内能大于晶体。

无规则网络学说宏观上强调了玻璃中多面体相互排列的连续性,统计均匀性和无序性。

晶子学说以玻璃结构的近程有序为出发点,而无规则网络学说则强调了玻璃结构的连续性、统计均匀性和无序性。

准晶是具有准周期平移格子构造的固体,其中的原子常呈定向有序排列,但不做周期性平移重复,其对称要素包含与晶体空间格子不相容的对称(如5次对称轴)。

液晶:在一定温度范围出现液晶相,在较低温度为正常传晶的物质。

从宏观物理性质看:液晶既有液体的可流动性、粘滞性,又具有晶体的各向异性。

从微观结构上看,晶体具有一定的长程有序性,即分子按某一从优方向排列,这是其物理性质各向异性的主要原因。

然而,液晶又是平移无序或部分平移无序的,因而也具有某些类似液体的性质。

网络形成体(玻璃形成体)氧化物能单独形成玻璃。

网络外体(玻璃整体)氧化物不能单独形成玻璃。

网络中间体(玻璃中间体)氧化物一般不能单独生成玻璃。

第二章玻璃的主要性质粘度是度量流体粘性大小的物理量。

粘度的物理意义是指面积为A的两平行液层,以一定的速度梯度dv/dx移动时需要克服的摩擦力。

石英颗粒的溶解、扩散速度加快,有利于玻璃的快速形成。

在璃的澄清过程中,气泡在玻璃液中的上升速度与玻璃液的粘度成反比。

在玻璃的均化过程中,不均质体的扩散速度也与玻璃的粘度成反比关系,因此玻璃粘度的降低,可加速不均物质和气泡的扩散,加快玻璃液的均化过程。

第一章绪论1、固体化学的研究内容是什么?基本内容包括:固体物质的合成,固体的组成和结构,固相中的化学反应,固体中的缺陷,固体表面化学,固体的性质与新材料等。

固体化学主要是研究固体物质(包括材料)的合成、反应、组成和性能及相关现象、规律和原因的科学。

固体化学的研究内容十分广泛。

它与固体物理及其他许多学科相互交叉渗透,因此很难给出明确的,全面的研究范围。

它着重于研究固态物质(包括单晶、多晶、玻璃、陶瓷、薄膜、超微粒子等)的合成、反应、组成、结构和各种宏观和微观性质。

2、假如你是从事无机材料方面的研究者,你的研究成果可以在哪些国内外期刊上投稿,试列举出其中的20种期刊。

《中国稀土学报》《功能材料》《无机材料学报》《无机化学学报》《人工晶体学学报》《硅酸盐通报》《材料科学与工艺》《SCI》《材料科学技术学报(英文版)》《材料工程》《材料导报》《纳米科技》《Chemistry of Materials》《Crystal Growth & Design》《Inorganic Chemistry》《ACS Nano》《NANO letter》《Solar energy materials and solar cells》《Rare Earth Bulletin 》《Journal of Applied Crystallography 》《Journal of the Energy Institute 》《半导体学报》《玻璃与搪瓷》《无机硅化合物》《材料研究学报》;(10)《crystal growth and disign》;(11)《internatianal journal of inorganic materials》;(12)《inorganic materials 》;(13)《crystal research and techonolgy》;(14);《journal of crystal growth 》;(15)《inorganic chemistry》;(16)《advanced founctional materials》;(17)《chemistry of materials》;(18)《japanese new materials》;(19)《journal of materials chemistry》;(20)《advanced materials》。

4.1 名词解释(a )弗伦克尔缺陷与肖特基缺陷;(b )刃型位错和螺型位错 (c )类质同象与同质多晶解:(a )当晶体热振动时,一些能量足够大的原子离开平衡位置而挤到晶格点的间隙中,形成间隙原子,而原来位置上形成空位,这种缺陷称为弗伦克尔缺陷。

如果正常格点上原子,热起伏后获得能量离开平衡位置,跃迁到晶体的表面,在原正常格点上留下空位,这种缺陷称为肖特基缺陷。

(b )滑移方向与位错线垂直的位错称为刃型位错。

位错线与滑移方向相互平行的位错称为螺型位错。

(c )类质同象:物质结晶时,其晶体结构中部分原有的离子或原子位置被性质相似的其它离子或原子所占有,共同组成均匀的、呈单一相的晶体,不引起键性和晶体结构变化的现象。

同质多晶:同一化学组成在不同热力学条件下形成结构不同的晶体的现象。

6-3 名词解释(并比较其异同)⑴晶子学说:玻璃内部是由无数“晶子”组成,微晶子是带有晶格变形的有序区域。

它们分散在无定形介中质,晶子向无定形部分过渡是逐渐完成时,二者没有明显界限。

无规则网络学说:凡是成为玻璃态的物质和相应的晶体结构一样,也是由一个三度空间网络所构成。

这种网络是由离子多面体(三角体或四面体)构筑起来的。

晶体结构网是由多面体无数次有规律重复构成,而玻璃中结构多面体的重复没有规律性。

⑵单键强:单键强即为各种化合物分解能与该种化合物配位数的商。

⑶分化过程:架状[SiO 4]断裂称为熔融石英的分化过程。

缩聚过程:分化过程产生的低聚化合物相互发生作用,形成级次较高的聚合物,次过程为缩聚过程。

⑷网络形成剂:正离子是网络形成离子,对应氧化物能单独形成玻璃。

即凡氧化物的单键能/熔点﹥0.74kJ/mol .k 者称为网络形成剂。

网络变性剂:这类氧化物不能形成玻璃,但能改变网络结构,从而使玻璃性质改变,即单键强/熔点﹤ 0.125kJ/mol .k 者称为网络变形剂。

5.1试述影响置换型固溶体的固溶度的条件。

解:1.离子尺寸因素 :从晶体稳定性考虑,相互替代的离子尺寸愈相近,则固溶体愈稳定。

1.何为本征扩散和非本征扩散?并讨论两者之间的区别。

本征扩散:是指空位来源于晶体的本征热缺陷而引起的迁移现象。

本征扩散的活化能由空位形成能和质点迁移能两部分组成,高温时以本征扩散为主。

非本征扩散:是由不等价杂质离子的掺杂造成空位,由此而引起的迁移现象。

非本征扩散的活化能只包含质点迁移能,低温时以非本征扩散为主。

2.何为晶粒生长与二次再结晶?简述晶粒生长与二次再结晶的区别,并根据晶粒的极限尺寸讨论晶粒生长的过程。

晶粒生长是无应变的材料在热处理时,平均晶粒尺寸在不改变其分布的情况下,连续增大的过程。

在坯体内晶粒尺寸均匀地生长,晶粒生长时气孔都维持在晶界上或晶界交汇处。

二次再结晶是少数巨大晶粒在细晶消耗时的一种异常长大过程,是个别晶粒的异常生长。

二次再结晶时气孔被包裹到晶粒内部。

二次再结晶还与原料粒径有关。

造成二次再结晶的原因:原料粒径不均匀,烧结温度偏高,烧结速率太快。

防止二次再结晶的方法:控制烧结温度、烧结时间,控制原料粒径的均匀性,引入烧结添加剂。

3.简述产生非化学计量化合物结构缺陷的原因,并说明四种不同类型非化学计量化合物结构缺陷的形成条件及其特点。

产生原因:含有变价元素,周围气氛的性质发生变化。

阴离子空位型:在还原性气氛下,高价态变成低价态,n型半导体。

阳离子填隙型:在还原性气氛下,高价态变成低价态,n型半导体。

阴离子填隙型:在氧化性气氛下,低价态变成高价态,p型半导体。

阳离子空位型:在氧化性气氛下,低价态变成高价态,p型半导体4. 试从结构上比较硅酸盐晶体与硅酸盐玻璃的区别。

硅酸盐晶体与硅酸盐玻璃的区别:①硅酸盐晶体中硅氧骨架按一定的对称规律有序排列;在硅酸盐玻璃中硅氧骨架排列是无序的。

②在硅酸盐晶体中骨架外的金属离子占据了点阵的一定位置;而在硅酸盐玻璃中网络变性离子统计地分布在骨架的空隙内,使氧的负电荷得以平衡。

③在硅酸盐晶体中只有当外来阳离子半径与晶体中阳离子半径相近时,才能发生同晶置换;在硅酸盐玻璃中则不论半径如何,骨架外阳离子均能发生置换,只要求遵守电中性。

第二章1、材料科学与工程的四个基本要素(材料的成分)、(组织结构)、(合成加工)、(性质与使用性能)。

2、材料的组织是指材料(内部)的微观形貌。

3、材料中原子、分子之间的结合键分为(化学键)和(物理键)两类。

其中化学键包括(离子键)、(共价键)、(金属键)。

物理键包括(分子键)、(氢键)。

4、固体物质按原子排列方式的不同以三种形式存在(晶体)、(非晶体)、(准晶体)。

5、化学键中的(离子键)和(金属键)没有方向性和饱和性。

6、金刚石为(原子)晶体。

7、简述晶体和非晶体的区别。

晶体是内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体,具有长程有序,并成周期性重复排列.非晶体是内部质点在三维空间不成周期性重复排列的固体,具有近程有序,但不具有长程有序.8、分别将晶体、晶格、晶胞填入相对应的图形下面。

(晶体)(晶格)(晶胞)9、写出体心立方晶体结构的特征参量,并简述如何得到的。

晶胞原子数:2配位数:8致密度:68%p1410、晶体缺陷根据其几何形态特征分为:(点缺陷)、(线缺陷)、(面缺陷)。

11、天然矿物原料按工业用途的不同分为(金属矿物)、(非金属矿物)、(燃料矿)。

12、钛白粉属于氧化物无机化工原料中的(化工颜料)。

13、三大有机合成材料指的是(合成树脂)、(合成橡胶)、(合成纤维)。

14、材料的制备方法可分为(气相法)、(液相法)、(固相法)三大类。

15、溶胶-凝胶法属于(液相法)方法,其制备过程包括(溶液)、(溶胶)、(凝胶)、(材料)。

16、材料的成型特性主要表现为(可流动性)和(可塑性变形性)。

根据其特性可将成形方法分为(自由流动性)、(受力流动成型)、(受力塑性变形)和其他成形。

17、固体加热时有三个重要的热效应:(吸热)、(传热)、(膨胀)。

18、物质的介电强度(越大),它作为绝缘体的质量越好。

19、物质在磁场的作用下都会表现出一定的磁性。

按照对磁场的影响可将物质分为(抗磁性物质)、(顺磁性物质)、(铁磁性及亚铁磁性物质)。

名词解释(40个)1 同质多晶:化学组成相同的物质,在不同的热力学条件下形成结构不同的晶体的现象,称为同质多晶现象。

类质同晶:化学组成相似或相近的物质,在相同的热力学条件下,形成相同结构晶体的现象,称为类质同晶现象。

反萤石结构:如果晶体的结构与萤石完全相同,但阴阳离子的位置与萤石刚好相反,这种结构称为反萤石结构。

铁电效应:压电效应:晶体在外力作用下发生变形,正负电荷中心产生相对位移,使晶体总电矩发生变化所表现的现象,称为压电效应。

四面体空隙:等径球体作最紧密堆积时,由其中四个球体球心连线而构成的正四面体所围成的空隙。

八面体空隙:等径球体作最紧密堆积时,由其中六个球体球心连线而构成的正八面体所围成的空隙。

位移性转变:在同质多晶中,两个变体之间由于结构差异小,转变时只是原子的位置发生少许位移,仅仅是键长和键角的调整,不涉及旧键的破坏和新键的产生,这类变体之间的转变称为位移性转变,其特点是转变速度很快。

重建性转变::在同质多晶中,两个变体之间由于结构差异大,转变时必须破坏原子间的键,形成一个具有新键的结构,这类变体之间的转变称为重建性转变,其特点是转变速度很慢。

2 结构缺陷:通常把晶体点阵结构中周期性势场的畸变称为晶体的结构缺陷。

点缺陷:又称零维缺陷,缺陷尺寸处于原子大小数量级上,即三维方向上缺陷的尺寸都很小。

点缺陷包括空位、间隙质点、杂质质点和色心等。

线缺陷:指在一维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排列所产生的缺陷,即缺陷尺寸在二维方向上延伸,在第三维上很小,故又称二维缺陷。

如晶界、表面、堆积层错等,与材料的断裂韧性有关。

面缺陷:是指在二维方向上偏离理想晶体中的周期性、规则性排列所产生的缺陷,即缺陷尺寸在一维方向上较长,另外二维方向上很短,故又称一维缺陷热缺陷:当晶体温度高于绝对0K时,由于晶格内原子热振动,使一部分能量较高的原子偏离平衡位置所造成的缺陷,称为热缺陷(又称本征缺陷)。

弗伦克尔缺陷:当晶格热振动时,一些能量足够大的原子离开平衡位置而挤到晶格点的间隙中,形成间隙原子,而在原来位置形成空位,这种缺陷称弗伦克尔缺陷。

玻璃工艺学思考题汇总1.简述玻璃制造技术的发展历程:玻璃的制造已有5000年以上的历史,一般认为最早的制造者是古代的埃及人,他们以泥罐熔融,以捏塑或压制的方法制造装饰物和简单的器皿。

纪元前一世纪,诺骂人发明用铁管吹制玻璃,用铁管将熔制好的玻璃液吹成中空气泡,然后制成各种形状的制品。

十一世纪到十五世纪威尼斯人已经能够制造窗玻璃,玻璃瓶,玻璃镜和其他玻璃饰品,艺术价值较高。

十七世纪玻璃制造技术传遍欧洲,玻璃工厂开始出现,并以煤炭取代了木材作为燃料,玻璃工业得到发展。

1790年,瑞士人发明了搅拌法制造光学玻璃,高均匀度的玻璃的熔制有了新的途径。

十八世纪后期,由于制碱法和蒸汽机的发明,以及机械工业和化学工业的进步,玻璃制造技术得到进一步的提高。

十九世纪中叶由于科学技术和材料的革新,出现了玻璃的连续生产以及玻璃的机械成型和加工。

进入20世纪,玻璃制造技术得到突波,先后出现了有\无槽垂直引上法,平拉法,对辊法等传统的平板玻璃制造技术。

1957年,英国皮尔金顿公司发明了浮法玻璃制造技术,它的拉制速度是传统工艺的十倍,但是其成本却与传统工艺相差无几。

此后浮法玻璃制造技术成为当前普通玻璃制造的主流技术。

2.广义或狭义的玻璃定义是什么?玻璃的通性有哪些?答:玻璃:一种较为透明的液体物质,在熔融时形成连续网络结构,冷却过程中粘度逐渐增大并硬化而不结晶的硅酸盐类非金属材料。

主要成份是二氧化硅。

广泛应用于建筑物,用来隔风却透光。

玻璃的通性有四点:1.各向同性.2.无固定熔点3.介稳性4.性质变化的连续性和可逆性3.玻璃态物质特性或通性?答:(1)玻璃态物质的通性:玻璃是一种具有无规则结构的非晶态固体,其原子不像晶体在空间作长程有序的排列,而近似于液体具有短程有序,玻璃象固体一样保持一定的外形,而不像液体那样在自重作用下流动。

(2)玻璃态物质具有以下四个特性:①.各向同性玻璃态物质的质点总的来说都是无规则的,是统计均匀的,因此,它的物理化学性质在任何方向都是相同的。

6-1 说明熔体中聚合物形成过程答:聚合物的形成是以硅氧四面体为基础单位,组成大小不同的聚合体。

可分为三个阶段初期:石英的分化;中期:缩聚并伴随变形;后期:在一定时间和一定温度下,聚合和解聚达到平衡。

6-2 简述影响熔体粘度的因素答:影响熔体粘度的主要因素:温度和熔体的组成。

碱性氧化物含量增加,剧烈降低粘度。

随温度降低,熔体粘度按指数关系递增。

6-3 名词解释(并比较其异同)⑴晶子学说和无规则网络学说⑵单键强⑶分化和缩聚⑷网络形成剂和网络变性剂答:⑴晶子学说:玻璃内部是由无数“晶子”组成,微晶子是带有晶格变形的有序区域。

它们分散在无定形介中质,晶子向无定形部分过渡是逐渐完成时,二者没有明显界限。

无规则网络学说:凡是成为玻璃态的物质和相应的晶体结构一样,也是由一个三度空间网络所构成。

这种网络是由离子多面体(三角体或四面体)构筑起来的。

晶体结构网是由多面体无数次有规律重复构成,而玻璃中结构多面体的重复没有规律性。

⑵单键强:单键强即为各种化合物分解能与该种化合物配位数的商。

⑶分化过程:架状[SiO4]断裂称为熔融石英的分化过程。

缩聚过程:分化过程产生的低聚化合物相互发生作用,形成级次较高的聚合物,次过程为缩聚过程。

⑷网络形成剂:正离子是网络形成离子,对应氧化物能单独形成玻璃。

即凡氧化物的单键能/熔点﹥者称为网络形成剂。

网络变性剂:这类氧化物不能形成玻璃,但能改变网络结构,从而使玻璃性质改变,即单键强/熔点﹤者称为网络变形剂。

6-4 试用实验方法鉴别晶体SiO2、SiO2玻璃、硅胶和SiO2熔体。

它们的结构有什么不同答:利用X—射线检测。

晶体SiO2—质点在三维空间做有规律的排列,各向异性。

SiO2熔体—内部结构为架状,近程有序,远程无序。

SiO2玻璃—各向同性。

硅胶—疏松多孔。

6-5 玻璃的组成是13wt%Na2O、13wt%CaO、74wt%SiO2,计算桥氧分数解:Na2O CaO SiO2wt% 13 13 74molmol%R=++ ×2)/ =∵Z=4 ∴X=2R﹣Z=×2﹣4=Y=Z﹣X= 4﹣=氧桥%=(×+)=%6-6 有两种不同配比的玻璃,其组成如下:试用玻璃结构参数说明两种玻璃高温下粘度的大小解:对于1:Z=4 R1=O/Si=∴ X1=2R1﹣4= Y1=Z﹣X1= 4﹣= 对于2:R2= O/Si=∴ X2=2R2﹣4= Y2= 4﹣X2= 4﹣= ∵Y1﹤Y2∴序号1的玻璃组成的粘度比序号2的玻璃小。

1、熔体的概念:不同聚合程度的各种聚合物的混合物硅酸盐熔体的粘度与组成的关系(决定硅酸盐熔体粘度大小的主要因素是硅氧四面体网络连接程度)在熔体中加入LiO2、Na2O 、K2O 和BaO 、PbO 等,随加入量增加,粘度显着下降。

在含碱金属的硅酸盐熔体中,当Al2O3/Na2O ≤1时,用Al2O3代替SiO2可以起“补网”作用,从而提高粘度。

一般加入Al2O3、SiO2和ZrO2有类似的效果。

流动度为粘度的倒数,Φ=粘度的理论解释:绝对速度理论η=η0exp(ΔE/kT)自由体积理论=B exp [ ]=Aexp( )过剩熵理论 = Cexp [ ] = Cexp ( )2、非晶态物质的特点 :近程有序,远程无序3、玻璃的通性(1)各向同性(若有应力,为各向异性) (2)介稳性(3)熔融态向玻璃态转化的可逆与渐变性(4)、熔融态向玻璃态转化时其物化性质随温度变化的连续性4、 Tg 、Tf , 相对应的粘度和特点钠钙硅酸盐熔体粘度与温度关系表明:熔融温度范围内,粘度为50~500dPa·s 。

工作温度范围粘度较高,约103~107dPa·s 。

退火温度范围粘度更高,约~ dPa·s 。

Tg-脆性温度、退火温度,Tf-软化温度、可拉丝的最低温度 5、单键强度 > 335 kJ/mol(或80 kcal/mol)的氧化物——网络形成体。

单键强度 < 250 kJ/mol(或60 kcal/mol)的氧化物——网络变性体。

在250~335 kJ/mol 为——中间体,其作用介于玻璃的网络形成体和网络变性体之间。

6、玻璃形成的热力学观点:熔体是物质在TM 以上存在的一种高能状态。

据随温度降低,熔体释放能量大小不同,冷却途径分为结晶化,玻璃化,分相ΔGv 越大析晶动力越大,越不容易形成玻璃。

ΔGv 越小析晶动力越小,越容易形成玻璃。

玻璃形成的动力学观点:)(00T T KV -α0T T B-)(0T T C D P -∆0T T B-η1过冷度增大,熔体质点动能降低,有利于质点相互吸引而聚结和吸附在晶核表面,有利于成核。