(完整版)宋代书法大家米芾

- 格式:doc

- 大小:30.52 KB

- 文档页数:10

宋代书法大家米芾宋代书法大家米芾中国书法艺术发展到宋代,进入了一个山重水复的境地。

重典则、重法式的唐代书法,法度森严,已臻极致。

因此,在它将中国书法推向一个新的高峰的同时,也意味着给后人筑起了一道难以逾越的屏障。

如果继续在“尚法”的苑地里觅途,无异于拾人牙慧,很难再发掘出新的东西。

经过数十年的努力,几代人的探索,宋代一些有识之士渐渐感悟到,与其追求古人无生命力的形骸,一味执着于法度,不如汲取晋唐人书法用笔之“理”和其中所表现的精神意趣,以此来表现自我,抒发性灵。

遂摒弃唐法,转而崇尚意趣,而根据各自对传统的理解,因人而异地表现出来,逐步确立了宋人“尚意”书法的独特面貌。

被后人称为“宋四家”的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,就是“尚意”书风的代表人物。

而作为当之无愧的集大成者,米芾又是宋人“尚意”书风的杰出代表。

米芾平生于书法用功最深,成就以行书为最大。

故《宋史·本传》说他“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

”南宋以来的著名汇帖中,多数刻其法书,流播之广泛,影响之深远,在“宋四大书家”中,实可首屈一指。

米芾,字元章。

生于仁宗皇祜三年(1051),卒于徽宗大观元年(1107)。

祖居太原,后迁襄阳(今湖北襄阳),中岁定居润州(今江苏镇江),所以《宋史·本传》亦称其为吴人。

米芾的曾祖辈以上都是武职官吏。

至父亲米佐,始读书习文。

母阎氏,曾因入侍英宗皇后,赠丹阳县太君。

因此,米芾自幼生活在宫中。

18岁后历知雍丘县、涟水军等。

54岁时被召为书画学博士,旋擢任礼部员外郎,故又称“米南宫”。

又有襄阳漫士、鹿门居士、海岳外史、淮阳外史、中岳外史、净名庵主、溪堂、无碍居士等别号。

《四库全书总目》说他“性好奇,故屡变其称如是”。

米芾有洁癖,世号“水淫”。

好奇玩异服,又好奇石,见怪石辄下拜,呼石为兄。

言行每每颠狂不羁,“违世异俗,每与物迕”,所以时人名之为“米颠”。

米芾7、8岁时开始书法启蒙,是从颜字入手的,这似乎是当时的风气。

⽶芾⾏书集字宋词21⾸(⾼清⼤图)⽶芾⾏书集字宋词21⾸(⾼清⼤图)

3⼩时前坦腹斋

中国历代书法名家作品集字--⽶芾·宋词,⼈民美术出版社。

此新闻由⼀点资讯提供

举报

不⽤抢,签到就能领红包,原来同事的私房钱都是从这攒的!

⼴告拼多多

相关新闻

钱钟书的书法美不胜收,我们似乎可以想象到其书写的模样他是“宋四家”的书法⽼师,如今快被⼈遗忘了…朱熹榜书,以朱⼦的粗密写⾃⼰赵孟頫价值500万的⾏书帖《⼭堂》鸾飘凤泊完美⽆缺,真书法也⽶芾把⾏书写出狂草的⽓势,⽹友纷纷表⽰:难得⼀见

不⽤抢,签到就能领红包,原来同事的私房钱都是从这攒的!

⼴告拼多多

热门评论

最新评论

最新评论

暂⽆评论,点击抢沙发

最新评论

评论载⼊失败,点击重试。

米芾尺牍原文及译文

米芾(米芾)是中国宋代著名的文学家、书法家和画家,他的

作品被誉为“米黄”。

《米芾尺牍》是他的一篇文章,以下是原文

及译文:

尺牍,人生之要事也。

尺者,度也;牍者,书也。

度书者,制

言辞以为文也。

言辞既成,便可传于后世。

传者,继也。

继而不息,故曰人生之要事也。

然人生之要事,岂止于此哉?人生者,寿也;

寿者,命也。

命者,天也。

天地人之间,岂有不以天命为纲纪者哉?故曰人生之要事,岂止于尺牍哉?

译文:

尺牍,是人生中重要的事情。

尺,是指度量;牍,是指书写。

度量书写,是用来规划言辞,形成文章。

言辞一旦形成,就可以传

承给后人。

传承是延续的意思,延续不断,因此说它是人生中重要

的事情。

然而,人生的要事又岂止于此?人生者,是指命运;命运

是指天意。

天地人之间,难道有不受天命支配的吗?因此说人生的

要事,难道只是尺牍吗?

希望这个回答能够满足你的要求。

如果你还有其他问题,欢迎继续提问。

米芾(1051年-1107年),字元章,号东篱,汉族,汝州禹县(今河南禹州)人,北宋时期著名书法家、画家、诗人、文学家、艺术理论家。

米芾的书法风格独特,气韵生动,尤其擅长行书,被誉为“行书第一”。

米芾出身士族,少年喜好书画,曾先后拜访了欧阳询、李邕等名家学习书法,后又游历于名胜古迹,研究古代建筑、碑刻、器物等艺术形式。

在艺术实践中,米芾形成了自己独特的艺术风格,他提倡“气韵生动”、“古意今人”,认为艺术要从传统中吸取营养,又要创新发展,注重艺术的表现力和艺术的内涵。

米芾的书法作品有《水经注》、《范文正公碑》、《赵孟頫序》、《二王故事》等,他的书法影响深远,被誉为“宋代书坛第一人”。

除书法外,米芾还创作了大量的诗歌、绘画作品,对文学、美术、艺术理论等方面均有独到的见解和贡献。

他的著作有《东篱乐府》、《东篱乐府续编》、《画山水志》等。

米芾(1051-1107),北宋书法家、画家,书画理论家。

祖籍太原,迁居襄阳。

天资高迈、人物萧散,好洁成癖。

被服效唐人,多蓄奇石。

世号米颠。

书画自成一家。

能画枯木竹石,时出新意,又能画山水,创为水墨云山墨戏,烟云掩映,平淡天真。

善诗,工书法,精鉴别。

擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。

宋四家之一。

曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。

清远市清新县文化部门在进行文物普查时,偶然发现北宋大书法家米芾的墓葬。

该墓是米芾的衣冠冢,还是真墓?还需要进一步考证。

始修于元末或明初广东省民间文艺家协会会员、清远市民间文艺家协会副主席高峰介绍,清新县第三次全国文物普查员在该县秦皇山一带考察时,偶然发现一座古墓,墓碑上刻有“米元章”3个石刻大字▼米芾【mǐ f】(1051-1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士。

祖籍山西太原,曾后定居润州(今江苏镇江),曾任无为知军(遇石称兄就是在这里发生的)。

因他个性怪异,举止颠狂,遇石称“兄”,膜拜不已,因而人称“米颠”。

徽宗诏为书画学博士,人称“米南宫”。

米芾能诗文,擅书画,精鉴别,书画自▼米芾纪念馆(米公祠),于1956 年被湖北省人民政府公布为第一批省级重点文物保。

该纪念馆位于湖北省襄阳市樊城区沿江路的西段,原名“ 米家庵” ,是纪念北宋书画家、鉴赏家米芾而建的祠宇。

米芾能诗文,擅书画,精鉴别,与蔡襄、苏轼、黄庭坚合称宋代四大书法家。

米公祠始建无考,《襄阳县志》载:元末明初毁于▼介绍米芾自幼爱好读诗书,从小受到良好的教育,加上天资聪慧,六岁时能背诗百首,八岁学书法,十岁摹写碑刻,小获声誉。

十八岁时,宋神宗继位,因不忘米芾母亲阎氏的乳褓旧情,恩赐米芾为秘书省校字郎,负责当时校对,订正讹误。

从此开始走上仕途,自到1107年卒于任。

米芾一生官阶不高,这与他不善官场逢迎,又为人▼家庭背景米芾五世祖米信,宋初勋臣。

《宋史》卷261有传,淳化五年(994年)卒,六十七岁。

书法教育故事23 米芾刷字米芾是宋代一位书法大家,初名黻,字元章,号鹿门居士、襄阳漫士、海岳外史等。

世居太原,后迁湖北襄阳,再后又搬居润州(今属江苏镇江)。

被宋徽宗招为书画学博士,曾官礼部员外郎,人称米南宫。

因举止“癫狂”,也有人叫他“米癫”。

他能诗文、善书画、精鉴别。

米芾的书法大刀阔斧,用笔俊迈,有“沉着痛快,如乘骏马,进退裕如”之评,与苏轼、黄庭坚、蔡襄合成“宋四家”。

也有人认为,就他的书法造诣和书法意境而论,宋四家的第一把交椅应由他坐,而不是苏东坡。

有一次,宋徽宗赵佶问米芾对本朝几位著名书家怎样评价,他回答说:“蔡京不懂笔法;蔡卞(蔡京之弟)懂得笔法而笔下少风趣;蔡襄是勒字,象马被缰索拉得太紧,挣扎不脱;沈辽(《梦溪笔谈》作者沈括之弟)是排字,一个个字排列得整整齐齐;黄庭坚是描字,一点一画描出来的;苏轼是画字,侧着笔画成的。

”言外之意,他对这几位书家都不大满意,所以被他一个个丑化了一番。

赵佶问他自己的字如何,他问:“我是刷字”。

米芾刷字怎么个刷法?有人说,象油漆工使用扫帚一样,一翻一折地写。

有人说他这话是自夸其下笔利落、快速,而不是别的意思。

无论刷字是什么意思,反正米芾的字刷出了名堂,刷出了自己独特的风格。

他的字如画家画画一样,用正锋、侧锋、藏锋、露锋等不同笔法,使整幅字呈现正、背、偏、侧、长、短、粗、细等不同形状,姿态万千,各得其宜。

他的墨迹本《蜀素帖》,充分表现了这一独特的风格。

米芾从小爱写字,每天都要写七、八张纸,但总是写不好。

一天,他家里来了个过路秀才,看到米芾写字的情形,就对他的母亲说:“这纸不好,所以写出的字不好看。

如果你肯花五两白银买我一张纸让孩子写,字就写好了。

”米芾家里并不富裕,母亲为了孩子的前程,只好找出几件首饰去卖掉,然后向这位过路秀才买了一张“宝纸”让米芾写字。

米芾看了看这张“宝纸“,除了比一般的纸多少白一点、细一点外,并没有什么特别的地方,实在也是一张普通的纸。

小米芾提起笔来看着面前这张纸,心想:这是母亲用五两白银买的一张“宝纸”啊,可不能象以前写字那样,随随便便把纸给糟蹋了。

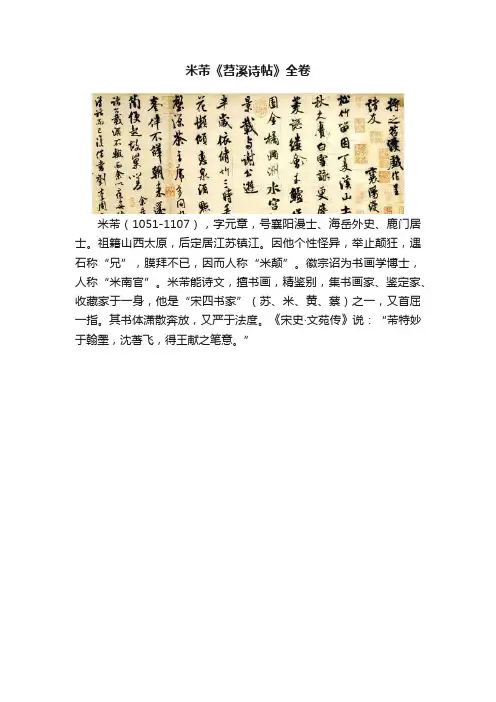

米芾《苕溪诗帖》全卷

米芾(1051-1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士。

祖籍山西太原,后定居江苏镇江。

因他个性怪异,举止颠狂,遇石称“兄”,膜拜不已,因而人称“米颠”。

徽宗诏为书画学博士,人称“米南官”。

米芾能诗文,擅书画,精鉴别,集书画家、鉴定家、收藏家于一身,他是“宋四书家”(苏、米、黄、蔡)之一,又首屈一指。

其书体潇散奔放,又严于法度。

《宋史·文苑传》说:“芾特妙于翰墨,沈著飞,得王献之笔意。

”

宋米芾苕溪诗帖全卷35行,共294字,末署年款“元祐戊辰八月八日作”,知作于宋哲宗元祐三年戊辰(1088年),时米芾38岁。

开首有句“將之苕溪戲作呈諸友,襄陽漫仁黻”。

知所书为自撰诗,共6首。

此卷用笔中锋直下,浓纤兼出,落笔迅疾,纵横恣肆。

尤其笔锋,正、侧、藏、露变化丰富,点画波折过渡连贯舒畅,提按起伏自然超逸,毫无雕琢之痕。

其结体舒展自如,起伏变化多端。

通篇字体微向左倾,多攲侧之势,于险劲中求平夷。

全卷书风率真自然,痛快淋漓,变化有致,逸趣盎然,反映了米芾中年书的典型面貌。

吴其贞《书画记》评此帖曰:“运笔潇洒,结构舒畅,盖教颜鲁公化公者。

”道出了此书宗法颜真卿又自出新意的艺术特色。

此卷末有其子米友仁跋:“右呈诸友等诗,先臣芾真足迹,臣米友仁鉴定恭跋。

”后纸另有明李东阳跋。

据鉴藏印记,知此帖曾藏入南宋绍兴内府,明杨士奇、陆水村、项元汴诸家,后入清乾隆内府,并刻入《三希堂法帖》。

米芾古诗书法27首米芾(1051年-1107年),北宋文学家、书法家。

被誉为“北宋文、书、画三绝”,他的艺术成就在中国文化史上占有举足轻重的地位。

米芾的古诗书法为后人所传颂,上至皇家名贵文物,下至民间流布。

以下是米芾古诗书法27首,可望赏识他精湛的艺术魅力。

第一首:秋山候客秋山凉意到,候客坐中忘归路。

第二首:凉州词八月湿衣干,处处金风。

第三首:泼墨赋诗万壑来风,昼夜轻吟。

第四首:太和中秋云从龙际来,月照梨花半。

第五首:思妇乐手持黄紫笔,章句满红牋。

第六首:水调歌头山荒秀色里,词赋冠诸侯。

第七首:洛滨词楼前已无水,花外常有风。

第八首:墨薮未学定云鬟,何事扣柴扉?第九首:赤壁怀古举头望明月,低头思故乡。

第十首:元丰九年,郁孤台下千里垂柳,百花深处。

第十一首:乡村四月明月几时有,把酒问青天。

第十二首:浪淘沙年少好刀篇,风华正茂时。

第十三首:青玉案·元夕落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

第十四首:游园不值夏日南风起,衣姬踏青去。

第十五首:汉宫秋日鸿雁去无边,江水悠悠。

第十六首:玉楼春·春情花团锦簇,夭桃秾李。

第十七首:夏夜叹良夜难为老偏宜,欲把西风泪满巾。

第十八首:元日红烛照夜白兔走,快哉乐也。

第十九首:长恨歌长恨人心不如水,等闲平地起波澜。

第二十首:满江红江水汉山尽,快哉乐也。

第二十一首:定风波恰同学少年,风华正茂时。

第二十二首:赋得古原草送别离离原上草,一岁一枯荣。

第二十三首:赋得古原草送别(其二)旧游空自怀,身世忧方倍。

第二十四首:登高壮志凌云,何惧风流。

第二十五首:乌衣巷寂寞空庭春欲晚,梨花满地不开门。

第二十六首:南歌子词绵蛮落盼凤栖霞,九天阊阖意多遐。

第二十七首:绝句·丽人行天生丽质难自弃,一朝选在君王侧。

米芾的古诗书法兼有文采和艺术性,展现出他对生活和文学艺术的深刻理解和艺术追求。

他的艺术贡献不仅在北宋时期得到充分展示,而且成为了后代古诗书法的重要源泉。

对于今天的文艺创作,我们可以借鉴米芾的艺术思想,学习他的创作风格和方法,让自己的创作更具人文内涵和艺术性,取得更加出色的成就。

北宋书法家⽶芾的墨迹,带译⽂版⽶芾《盛制帖》,⾏草书墨迹,纵27.4厘⽶,横32.4厘⽶,北京故宫博物院藏。

约元丰五年(1082年)。

释⽂:盛制珍藏,荣感。

⽇⼣为相识拉出,遂未得前见。

寒光之作,固所愿也。

⼀两⽇⾯纳次。

黻顿⾸。

天启亲。

《叔晦帖》,⽶芾书。

纸本,纵24.5厘⽶,横29.6厘⽶。

现藏⽇本东京国⽴博物馆。

释⽂:余始兴公故为僚宦,仆与叔晦为代雅,以⽂艺同好,甚相得,于其别也。

故以秘玩赠之,题以⽰两姓之⼦孙异⽇相值者。

襄阳⽶芾、元章记。

叔晦之⼦:道奴、德奴、庆奴。

仆之⼦:鳌⼉、洞阳、三雄。

⽶芾《伯充帖》,⼜称《致伯充尺牍》、《伯⽼台坐帖》、《眼⽬帖》,⾏草书。

纸本。

纵27.8厘⽶,横39.8厘⽶。

信札⼀则。

台北故宫博物院藏。

约书于北宋哲宗绍圣四年(1097)⼗⼀⽉⼆⼗五⽇。

纸上名家藏印累累。

释⽂:⼗⼀⽉廿五⽇。

芾顿⾸启。

辱教。

天下第⼀者。

恐失了眼⽬。

但怵以相知。

难却尔。

区区思仰不尽⾔。

同官⾏。

奉数字。

草草。

芾顿⾸伯充台坐。

⽶芾《箧中帖》,⼜称《致景⽂隰公阁下尺牍》、《天机笔妙帖》。

⾏草书。

纸本。

信札⼀则。

约书于北宋哲宗元祐六年(1091)。

纵28.4厘⽶,横39.5厘⽶。

台北故宫博物院藏。

释⽂:南宫天机笔妙(鲜于枢书)芾箧(qie)中怀素帖如何。

乃长安李⽒之物。

王起部、薛道祖⼀见。

便惊云。

⾃李归黄⽒者也。

芾购于任道家。

⼀年扬州送酒百馀尊。

其他不论。

帖公亦尝见也。

如许。

即并驰上。

研⼭明⽇归也。

更乞⼀⾔。

芾顿⾸再拜。

景⽂隰公阁下。

⽶芾《三吴帖》,⾏书。

纸本。

信札及五⾔古诗各⼀。

约书于北宋神宗元丰四年(1081)。

纵30.6厘⽶,横63厘⽶。

台北故宫博物院藏。

释⽂:黻谨以鄙诗送提举通直使江西。

襄阳⽶黻上。

三吴有丈夫。

⽓欲吞海⽔。

开⼝论世事。

借箸对天⼦。

瑞节⾼如松。

—岁⼏繁使。

秋⽔浮湘⽉。

罇酒屡觏⽌。

⾔别不可攀。

寥虚看云驶。

《张季明帖》,⽶芾书。

纸本,纵26.0厘⽶,横34.5厘⽶。

现藏⽇本东京国⽴博物馆。

[宋] 北宋后期的书法---集古出新的巨匠米芾(上)第四章北宋后期的书法 ---集古出新的巨匠米芾米芾(1051--1108),初名黻,字元章,号火正后人、鹿门居士、襄阳漫仕、诲岳外史等,襄阳(今湖北襄樊)人,迁居丹徒(今江苏镇江).以恩补晗光尉,历长沙掾、杭州观察推官、润州州学教授。

元祐七年(1092) 为雍丘令,多有德政。

旧党失势,乞监中岳庙.绍圣四年(1097)为涟水军使,历江淮荆浙等路制置发运使管勾文字、蔡河拨发,迁太常博士,转权知无为军.祟宁五年(1106)为书画二学博士,迁礼部员外郎,故人称“米南宫”、知淮阳军卒.有《书史》、《画史》、《宝章待访录》、《宝晋英光集》等。

在宋代乃至整个书法史上,像米芾这样的怪异之才可谓绝无仅有.他穿戴唐巾深衣,高檐帽碍轿顶,干脆撒顶而坐;他又有洁癖,洗手不用巾拭,相拍至干;不让人手摸藏品,展示几拒人于一丈之外;别人试他宅砚是否发墨,唾砚代水,他勃然变色,将污砚相赠;他择婿,一看到段拂字去尘,连称“真吾婿也”;在太常时屡洗祭祀官服,刺绣磨烂而遭到弹劾;办公时亦玩石不去手,拜官詈前怪石为兄;死前于棺木坐卧其中,念偈句合十而终..-这些乖僻的言行举止,暄腾人口,传以为笑,因而到一个“米颠”的诨名。

黄庭坚对他倒颇为理解:米黻元章在扬州,游戏翰墨,声名籍甚,其冠带衣襦,多不用世法。

起居语默.略以意行.人往往谓之狂生。

然观其诗句,合处殊不狂.斯人盖既不偶于俗,遂故为此无町畦之行以惊俗尔.“不偶于俗”,即个为世俗所队可和接纳。

米芾母阎氏曾为英宗高皇后接生过,他踏入仕途也是凭借这层“藩邸旧恩”的庇荫,因此他这一被世俗视为“冗浊”的出身,一直压得他抬不起头.甘露寺火灾,米柿写了一首诗,颔联为“神护卫公塔,天留米老庵”,有无赖在两句下各添“飒”、“糟”二字。

“塔讽”为拙劣,“庵糟”即肮脏,意在影射米氏的出身.如果暗中作弄倒也罢了,但直到米芾做了礼部员外郎,御史的“弹章”还在说:“倾邪险怪,诡阼不情,敢为奇言异行以欺惑愚众,怪诞之事,天下传以为笑,人皆曰之以颠。

《米芾书法全集》放大版152张米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集02[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集03[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集04[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集05[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集06[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集07[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集08[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集09[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集10[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集11[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集12[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集13[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集14[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集15[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集16[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集17[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集18[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集19[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集20[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集21[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集22[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集23[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集24[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集25[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集26[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集27[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集28[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集29[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集30[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集31[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集32[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集33[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集34[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集35[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集36[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集37[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集38[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集39[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集40[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集41[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集42[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集43[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集44[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集45[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集46[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集38[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集39[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集40[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集41[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集42[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集43[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集44[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集45[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集46[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集47[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集48[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集49[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集50[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集51[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集52[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集53[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集54[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集55[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集56[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集57[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集58[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集59[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集60[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集61[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集62[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集63[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集64[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集65[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集66[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集67[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集68[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集69[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集70[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集71[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集72[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集73[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集74[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集75[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集76[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集77[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集78[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集79[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集80[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集81[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集82[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集83[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集84[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集85[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集86[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集87[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集88[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集89[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集90[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集91[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集92[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集93[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集94[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集95[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集96[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集97[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集98[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集99[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集100[放大]芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集101[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集102[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集103[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集104[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集105[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集106[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集107[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集108[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集109[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集110[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集111[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集112[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集113[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集114[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集115[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集116[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集117[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集118[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集119[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集120[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集121[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集122[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集123[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集124[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集125[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集126[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集127[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集128[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集129[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集130[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集131[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集132[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集133[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集134[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集135[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集136[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集137[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集138[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集139[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集140[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集141[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集142[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集143[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集144[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集145[放大]米芾书法全集-中国十大书法家墨宝全集中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集146[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集147[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集148[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集149[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集150[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集151[放大]中国十大书法家墨宝全集—米芾书法全集152[放大]。

米芾

米芾(1051-1107),北宋书法家、画家,书画理论家。

祖籍太原,迁居襄阳。

天资高迈、人物萧散,好洁成癖。

被服效唐人,多蓄奇石。

世号米颠。

书画自成一家。

能画枯木竹石,时出新意,又能画山水,创为水墨云山墨戏,烟云掩映,平淡天真。

善诗,工书法,精鉴别。

擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。

宋四家之一。

曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。

介绍

米芾【mǐ fú】(1051-1107),字元章,号襄阳漫士、海岳外史、鹿门居士。

祖籍山西太原,曾后定居润州(今江苏镇江),曾任无为知军(遇石称兄就是在这里发生的)。

因他个性怪异,举止颠狂,遇石称“兄”,膜拜不已,因而人称“米颠”。

徽宗诏为书画学博士,人称“米南宫”。

米芾能诗文,擅书画,精鉴别,书画自成一家,创立了米点山水。

集书画家、鉴定家、收藏家于一身。

他是“宋四书家”(苏、米、黄、蔡)之一,又首屈一指。

其书体潇散奔放,又严于法度。

《宋史·文苑传》说:“芾特妙于翰墨,沈著飞,得王献之笔意。

”

为人不似唐人狂放,险而不怪,奇正相生。

注:“宋四书家”指苏轼、米芾、黄庭坚、蔡襄四人!

米芾擅水墨山水,人称“米氏云山”,但米芾画迹不存在于世。

但如今唯一能见到的,也很难说是真正意义上的“米画”——《珊瑚笔架图》,画一珊瑚笔架,架左书“金坐”二字。

然后再加上米点和题款,米家山水便赫然而出。

米芾以画代笔,颇有意趣。

米芾书法全集(含手卷·高清)【撷藏】《苕溪诗卷》,米芾书,纸本,行书,纵30.3厘米,横189.5厘米。

北京故宫博物院藏米芾《蜀素帖》墨迹绢本29.7×284.3cm 台北故宫博物馆藏米芾米芾《研山铭》卷南唐澄心堂纸行书纵36厘米,横138厘米北京故宫博物院藏吴江舟中诗卷米芾《行书虹县诗卷》纸本纵31.2厘米横487厘米米芾《拜中岳命作》纸本行书纵29.3厘米横101.8厘米北京故宫博物院藏2 米芾《拜中岳命作》纸本行书纵29.3厘米横101.8厘米北京故宫博物院藏17 米芾《箧中帖》(又称《致景文隰公阁下尺牍》、《天机笔妙帖》)行草书18 米芾《箧中帖》(又称《致景文隰公阁下尺牍》、《天机笔妙帖》)行草书。

珊瑚帖20 《珊瑚复官二帖》24 米芾《向太后挽词帖》纸本小字行楷纵30.2厘米横22.3厘米北京故宫博物院藏。

29 米芾《新恩帖》纸本行书纵33.3厘米横48.5厘米北京故30 米芾《论草书帖》纸本草书纵24.7厘米横37厘米台北故31 米芾《中秋登海岱楼作诗帖》即为《中秋诗帖》(草书九帖之六、七)纸本草书42 米芾《德忱帖》纸本行草书纵25.4厘米横78.6厘米_调整大小46 米芾王略帖赞(《破羌帖跋赞》)行楷书纵22.9厘米横48.2厘米北京故宫博物院藏。

48 米芾《来戏帖》翰牍九帖之一纸本行草书纵25.5厘米横43.6厘米49 米芾《致伯修老兄尺牍》翰牍九帖之二纸本行草书纵25.4厘米横43.2厘米50 米芾《致伯修老兄尺牍》翰牍九帖之二纸本行草书纵25.4厘米横43.2厘米52 米芾《适意帖》(又称《玉格帖》)翰牍九帖之四纸本行草书纵23.5厘米横35.9厘米62 米芾《甘露帖》(又称弊居帖)纸本行书纵35.5厘米横50.3厘米台北故宫博物院藏64 米芾《褚临黄绢本兰亭序跋赞》北京故宫博物院藏。

65 米芾《褚遂良摹兰亭序跋赞》纸本 24 X 47.5cm 北京故宫博物院藏。

宋代书法大家米芾宋代书法大家米芾中国书法艺术发展到宋代,进入了一个山重水复的境地。

重典则、重法式的唐代书法,法度森严,已臻极致。

因此,在它将中国书法推向一个新的高峰的同时,也意味着给后人筑起了一道难以逾越的屏障。

如果继续在“尚法”的苑地里觅途,无异于拾人牙慧,很难再发掘出新的东西。

经过数十年的努力,几代人的探索,宋代一些有识之士渐渐感悟到,与其追求古人无生命力的形骸,一味执着于法度,不如汲取晋唐人书法用笔之“理”和其中所表现的精神意趣,以此来表现自我,抒发性灵。

遂摒弃唐法,转而崇尚意趣,而根据各自对传统的理解,因人而异地表现出来,逐步确立了宋人“尚意”书法的独特面貌。

被后人称为“宋四家”的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,就是“尚意”书风的代表人物。

而作为当之无愧的集大成者,米芾又是宋人“尚意”书风的杰出代表。

米芾平生于书法用功最深,成就以行书为最大。

故《宋史·本传》说他“特妙于翰墨,沈著飞翥,得王献之笔意。

”南宋以来的著名汇帖中,多数刻其法书,流播之广泛,影响之深远,在“宋四大书家”中, 实可首屈一指。

米芾,字元章。

生于仁宗皇祜三年(1051),卒于徽宗大观元年(1107)。

祖居太原,后迁襄阳(今湖北襄阳),中岁定居润州(今江苏镇江),所以《宋史·本传》亦称其为吴人。

米芾的曾祖辈以上都是武职官吏。

至父亲米佐,始读书习文。

母阎氏,曾因入侍英宗皇后,赠丹阳县太君。

因此,米芾自幼生活在宫中。

18岁后历知雍丘县、涟水军等。

54岁时被召为书画学博士,旋擢任礼部员外郎,故又称“米南宫”。

又有襄阳漫士、鹿门居士、海岳外史、淮阳外史、中岳外史、净名庵主、溪堂、无碍居士等别号。

《四库全书总目》说他“性好奇,故屡变其称如是”。

米芾有洁癖,世号“水淫”。

好奇完异服,又好奇石, 见怪石辄下拜,呼石为兄。

言行每每颠狂不羁,“违世异俗,每与物迕”,所以时人名之为“米颠”。

米芾7、8岁时开始书法启蒙,是从颜字入手的,这似乎是当时的风气。

“宋四家”便都是由颜字入门的。

米芾学书,并不好高鹜远,从楷书大学人手, 由浅渐深,追溯上古。

并且不专一家,择善而从,有长即学,遇短即舍,采取广收博取的办法。

最后才融会贯通,自成一家。

故《海岳名言》云:“壮岁未能立家, 人谓吾书‘集古字’,盖取诸长处,总而成之。

既老始自成家,人见之,不知以何为祖也。

”米芾10岁时为人写碑,运用古人的笔法并渗入己意,“想自成一家”。

人们都称赞他的字有唐代大书法家李邕的笔法。

这对于一个十岁的孩子来说,不啻是很高的褒奖。

而米芾却觉得作品象别人的面貌是很不成功的。

可见他很早就有创新意识。

但耐人寻味的是,米芾却从此开始了长达几十年的“集古字”生涯。

与历史上许多艺术大师一样,米芾对传统进行了全面的继承。

他对传统的浸霪之深,有宋一代无人能出其右。

据他自述,他7、8岁开始学习颜字。

因为十分倾慕柳公权书法的紧结,旋即改学柳体《金刚经》,随着学习的深入,知道柳出于欧,又学欧阳询书法。

久之,因厌其如“印板排算”,用学褚遂良书法,于此用工最久。

进而学隶,篆、钟鼎文,临习《咀楚》、《石鼓文》等。

后又从杨凝式、李邕、陆东、段委展、沈传师、李世民,以及王献之、王羲之、谢安、羊欣等历代名家作品中吸取精华,副会自然。

从米氏循序渐进的学书历程可知,他是由师法唐人而上溯魏晋的。

宋代以前的名家法帖几乎被他临习殆遍。

米氏将书斋命名为“宝晋斋”,把所藏的晋唐墨迹称为“墨王”,由此已不难看出他私涉前贤的趣尚。

米氏学书,十分精勤,自少至老,未曾停辍,以至“一日不作书。

便觉思涩”。

那些“墨王”无日不展于几案,朝夕晤对,神游其间。

连晚上就寝前还要把装有法书的小箧置于枕边才能安眠,似乎“墨王”在梦中还能赐给他无尽的灵感。

其子友仁在他临的《右军四帖》后跋道:“好之笃之至于此,实一世所共知。

”近乎痴迷的寝馈晋唐笔札,使他练就了极为精熟的笔法和深厚的临摹功夫。

明代的李日华曾赞叹道:“论善临摹者,千古惟米老一人而已。

”诚为的语。

米氏的临移古帖,形神副肖,使人真赝难辨。

他的许多临仿之作,在当时已被时人当作真迹收藏。

如《海岳志林》载:米氏在苏州时,与葛藻比邻而居, 每次米芾临完古帖,他随即收去后来葛藻将这二十多本米临古帖送给了好友陈臾友,陈认为是古人真迹,珍藏起来。

连后来米芾向他借也不肯出示了。

类似的逸事还有很多,可见米芾的临摹功夫是非凡的。

近人张伯驹认“宋四家独元章多面首,能作人之伪”。

后人把存世的王献之《中秋帖》,《东山帖》,颜真卿的《湖州帖》,褚遂良的《临兰亭序》等定为出自米芾之手,也决非偶然了。

几十年的“集古字”生涯,不啻是他上下求索,转益多师的过程,更是他彻悟前人笔法,熔铸百家的过程。

用米芾的话来说。

目的是为了“取褚长处,总而成之”,最终达到“人见之,不知以何为祖”的理想境界。

在形式技法上,米芾主要得力于晋代的王羲之、王献之父子和唐代的褚遂良、颜真卿。

米芾与献之个性相近,对小王书心摹手追,用功极深。

所以《宋史·本传》称他:“沉著飞翥,得王献之笔意。

”米书“取褚长处”的特点。

在用笔方面,米芾继承了褚、颜等大家的优秀传统,在此基础上,又有新的发展。

魏晋以降,一直都是以中锋,藏锋用笔为正统笔法。

发展到唐朝,大书家颜真卿进而将圆笔中锋的篆籀笔法运用到行书中,使线条凝练,富有立体感,把中锋、藏锋用笔发展到了极致。

唐人过于注重中锋晋潇洒纵逸之趣。

米芾大量而巧妙地使用侧锋、露锋,打破了中锋、藏锋一统书坛的局面。

正侧互用,进一步丰富了书法的表现能力,为“尚意”书风的产生提供了条件。

此外,褚遂良书法用笔的轻重虚实,起伏顿挫,富于变化,使米氏颇有启悟。

米芾结合自己的毫放个性,使其书竭尽用笔多变飘纵之能事。

据说,米芾一生写过麻笺十万。

他逝世后有人收集其书迹,得到的作品数以千计。

至今流传于世的仍有五十余件。

其中著名的有《方圆庵记》、《苕溪诗帖》、《蜀素帖》、《珊瑚复官二帖》、《拜中岳命诗》、《多景楼诗》、《虹县诗》、《向太后挽祠》等。

在这些作品中,最能表现其鲜明个性的书体是行草书。

米芾也曾对真楷、篆隶下过苦功,广泛吸取了各体书的艺术营养,但在这些慢节奏的特定书体中,显然很难抒发其豪宕狂放的情感,与篆、隶、真楷相比,行书是较为自由的一种书体。

它没有严格的规矩约束,伸缩性很大,体变也极多,因此米芾多喜行书,这并不象清代钱沣所认为的,是由于米氏天分过高,轻视古人,“能行而不能楷”;而是与米氏“意足吾自足,放笔一戏空”的书学观点相一致的。

大体上说,米芾的书法艺术可分为前、后两个时期。

40岁前后是其书风的重要转折时期。

从米氏的存世书迹来看,其最早的墨迹是他29岁时在唐代大画家阎立本《步辇图》卷后留下的二行题名小行楷书。

此期书风明显遗留着师法唐人的体貌,但米书欹侧多姿的特点,已见端倪。

无丰年间,米芾从师法唐人,转而走上师法魏晋古帖的艺术道路。

他崇尚魏晋萧散天然的风骨,甚至极言:“草不入晋人格,辄徒成下品。

”元丰六年(1083),他创作的《方圆庵记》,就是这一看法的产物,也是他早年集古字时期的成名作。

该书通篇如美玉精金般圆润秀逸,且欹侧取姿,有云烟卷舒之态,得《圣教序》笔意。

《圣教序》因是集字成帖,不免气脉不畅。

米氏从大王其它墨迹中取其精华,补其不足。

其遒丽的风格再现了王羲之书法的神韵。

此时米书的结体已由紧结的体势转而向外拓展,有时兴之所至,常一拓直下,如帖中“而不明”三字然。

小王华滋纵逸的外拓之法,已居此帖中运用得渐趋和谐。

这一时期的《三吴诗帖》、《淡墨远山诗帖》,《砂步诗帖》及《李太师帖》等基本表现出这一风气。

米芾书法的风格和技巧,是在不断变化中逐臻于成熟的。

元祐年间(1086一1093)。

正是米氏书法成熟的时期,著名的《苕溪诗帖》、《蜀素帖》等是其重要标志。

米氏后期的书法,经过几十年的蜕变,晋唐古法已熔铸于自己的笔端,显示出米书“天真自然,超轶洒脱”、“风樯陈马,沉着痛快”的独特风格和炉火纯青的艺术技巧。

“沉着”、“痛快”是两种不同的风格。

“沉着”的字往往失之板滞而气势不足;“痛快”之书常常流于浮滑,不够凝重。

而米芾能将这两种风格,和谐地统一起来,实属难能,表现了米氏鲜明独特的个性。

米芾的艺术风格,一如他集诡谲和天真两种性格于一身。

他善于在正侧、藏露、迟涩、提按、方圆、欹正、掩仰的对立中求得谐调统一。

如《苕溪诗帖》中,结字因势生形,出于天真,字与字之间绝少连属,仅有“游频”、“船行”数字间有明显的游丝映带,却能一气贯通,自然畅达。

正是欹侧之势使上下、左右, 顾盼生情,险绝而生稳,收似欹反正之效。

用笔厚重爽利,豪迈洒落。

往往提处细若游丝,圆润遒劲;按处中锋直下,沉而不滞。

在布局谋篇上,米氏借鉴运用了前人的技巧,打破局部的平稀和对称,并以向左倾斜流动的态势,形成一种行距间相互穿插的格局,在动态中求得总体的平衡。

通篇时疏时穿,虚实相生,都在有意无意之间。

强烈的对比,使其书法富有音乐的韵律感。

由于米书用笔神变难测,在统一的风格下,每件作品又有不同的面貌,并表现出不同的意境。

根据米书不同的面貌,我们大致把它分为三种类型。

第一种是诗稿、尺牍书。

如《蜀素帖》、《拜中岳命诗》、《真帖》、《珊瑚帖》等。

此类作品或用笔灵变飞动,结体欹侧奇险;或清劲风流、丰腴醇雅,时有新意。

其书法无心求工,随意放纵而倍显米书超轶洒脱的本色。

这种风格在米书中具有代表性。

第二种是米氏自许“有如大字”的家藏前人真迹跋尾小行书。

如《王略帖》赞、《禇摹兰亭》跋等。

此类作品尽管笔致精到,但因“真者在前,气焰慑人”,不如第一类书作情感天然放纵,略有拘谨之嫌。

第三种是“固已满世”的榜书大字。

如《多景楼诗》、《虹县诗》、《研山铭》及谢世当年的《章吉老墓志》等。

这类书作墨色带燥方润,笔力遒劲趣迈,结体欹侧多变,在信手挥洒中颇出“刷字”神韵,是米书中最为豪放的一路。

翻澜的笔势,昭示出书家在创作中的昂奋心态。

纵观北宋书坛,独特的米家书风代表了宋代书法艺术发展的新高度。

他的行草书与“宋四家”中其他三家的任何一位相比,都是高出一筹的。

明代大书家董其昌说:“吾尝评米书,以为宋朝第一,毕竟出东坡之上,山谷直以品胜,然非专门名字也。

”(《画禅室随笔》)历来论书都充分肯定了米芾的创新精神和他在书法史上的杰出地位。

宋、元以来评论米芾法书,大概可区分为两种态度:一种是褒而不贬,推崇甚高;一种是有褒有贬,而褒的成分居多。

持第一种态度的,可以苏轼为代表。

《雪堂书评》:“海岳平生篆、隶、真、行、草书,(如)风樯阵马,沉着痛快,当与锺(繇)、王(羲之)并行, 非但不能愧而已。

”所谓风樯阵马,是言米芾法书的气势迅疾超轶;沉着和痛快不易兼备,而能在沉着中寓痛快,足见其难能。

将他和书法艺术上的一代宗师锺、王等量齐观,推崇自属极高。

持第二种态度的,可以黄庭坚为代表:“余尝评米元章书,如快剑斫阵,强弩射千里,所当穿彻,书家笔势,亦穷于此。