2021高考历史大一轮复习课时作业35汉代儒学成为正统思想课件新人教版

- 格式:ppt

- 大小:905.00 KB

- 文档页数:23

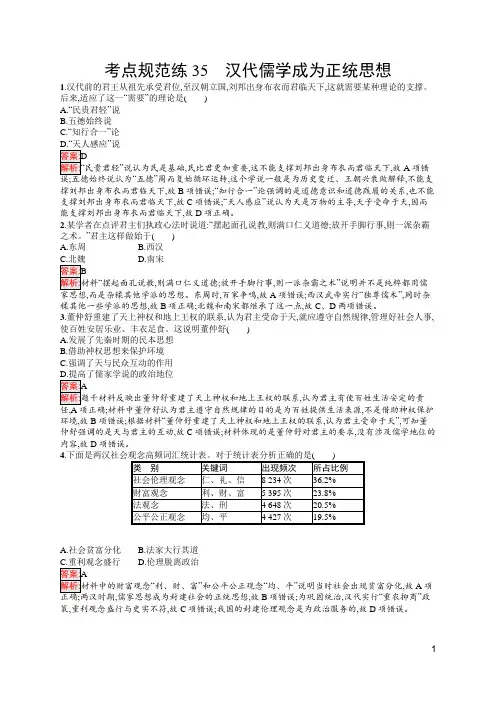

考点规范练35汉代儒学成为正统思想1.汉代前的君王从祖先承受君位,至汉朝立国,刘邦出身布衣而君临天下,这就需要某种理论的支撑。

后来,适应了这一“需要”的理论是()A.“民贵君轻”说B.五德始终说C.“知行合一”论”说民贵君轻”说认为民是基础,民比君更加重要,这不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故A项错“五德”周而复始循环运转,这个学说一般是为历史变迁、王朝兴衰做解释,不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故B项错误;“知行合一”论强调的是道德意识和道德践履的关系,也不能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故C项错误;“天人感应”说认为天是万物的主导,天子受命于天,因而能支撑刘邦出身布衣而君临天下,故D项正确。

2.某学者在点评君主们执政心法时说道:“摆起面孔说教,则满口仁义道德;放开手脚行事,则一派杂霸之术。

”君主这样做始于()A.东周B.西汉D.南宋“摆起面孔说教,则满口仁义道德;放开手脚行事,则一派杂霸之术”说明并不是纯粹都用儒,而是杂糅其他学派的思想。

东周时,百家争鸣,故A项错误;西汉武帝实行“独尊儒术”,同时杂糅其他一些学派的思想,故B项正确;北魏和南宋都继承了这一点,故C、D两项错误。

3.董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天,就应遵守自然规律,管理好社会人事,使百姓安居乐业、丰衣足食。

这说明董仲舒()A.发展了先秦时期的民本思想B.借助神权思想来保护环境C.强调了天与民众互动的作用,认为君主有使百姓生活安定的责;材料中董仲舒认为君主遵守自然规律的目的是为百姓提供生活来源,不是借助神权保护环境,故B项错误;根据材料“董仲舒重建了天上神权和地上王权的联系,认为君主受命于天”,可知董仲舒强调的是天与君主的互动,故C项错误;材料体现的是董仲舒对君主的要求,没有涉及儒学地位的内容,故D项错误。

4.A.社会贫富分化B.法家大行其道D.伦理脱离政治“利、财、富”和公平公正观念“均、平”说明当时社会出现贫富分化,故A项,儒家思想成为封建社会的正统思想,故B项错误;为巩固统治,汉代实行“重农抑商”政策,重利观念盛行与史实不符,故C项错误;我国的封建伦理观念是为政治服务的,故D项错误。

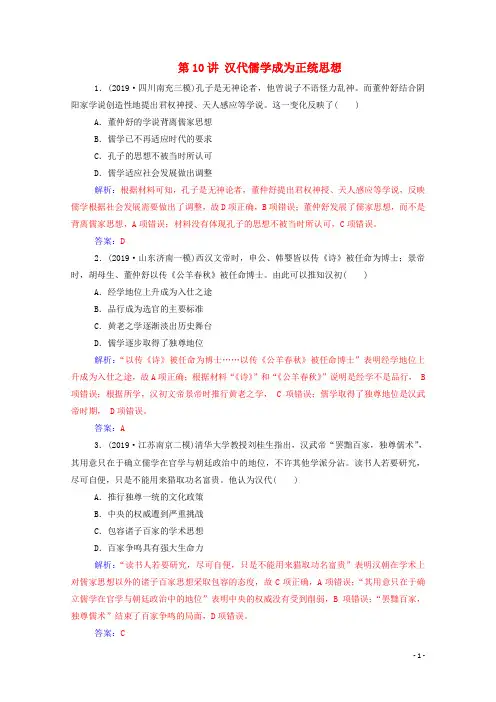

第10讲汉代儒学成为正统思想1.(2019·四川南充三模)孔子是无神论者,他曾说子不语怪力乱神。

而董仲舒结合阴阳家学说创造性地提出君权神授、天人感应等学说。

这一变化反映了( ) A.董仲舒的学说背离儒家思想B.儒学已不再适应时代的要求C.孔子的思想不被当时所认可D.儒学适应社会发展做出调整解析:根据材料可知,孔子是无神论者,董仲舒提出君权神授、天人感应等学说,反映儒学根据社会发展需要做出了调整,故D项正确,B项错误;董仲舒发展了儒家思想,而不是背离儒家思想,A项错误;材料没有体现孔子的思想不被当时所认可,C项错误。

答案:D2.(2019·山东济南一模)西汉文帝时,申公、韩婴皆以传《诗》被任命为博士;景帝时,胡母生、董仲舒以传《公羊春秋》被任命博士。

由此可以推知汉初( ) A.经学地位上升成为入仕之途B.品行成为选官的主要标准C.黄老之学逐渐淡出历史舞台D.儒学逐步取得了独尊地位解析:“以传《诗》被任命为博士……以传《公羊春秋》被任命博士”表明经学地位上升成为入仕之途,故A项正确;根据材料“《诗》”和“《公羊春秋》”说明是经学不是品行, B 项错误;根据所学,汉初文帝景帝时推行黄老之学, C项错误;儒学取得了独尊地位是汉武帝时期, D项错误。

答案:A3.(2019·江苏南京二模)清华大学教授刘桂生指出,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,其用意只在于确立儒学在官学与朝廷政治中的地位,不许其他学派分沾。

读书人若要研究,尽可自便,只是不能用来猎取功名富贵。

他认为汉代( )A.推行独尊一统的文化政策B.中央的权威遭到严重挑战C.包容诸子百家的学术思想D.百家争鸣具有强大生命力解析:“读书人若要研究,尽可自便,只是不能用来猎取功名富贵”表明汉朝在学术上对儒家思想以外的诸子百家思想采取包容的态度,故C项正确,A项错误;“其用意只在于确立儒学在官学与朝廷政治中的地位”表明中央的权威没有受到削弱,B项错误;“罢黜百家,独尊儒术”结束了百家争鸣的局面,D项错误。

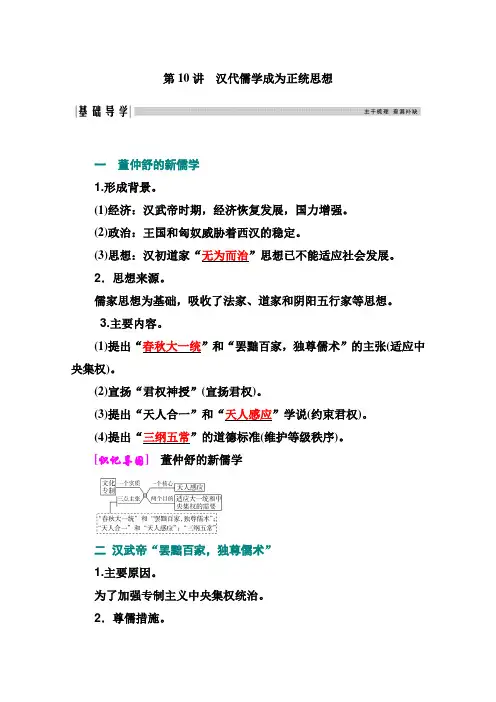

第10讲汉代儒学成为正统思想一董仲舒的新儒学1.形成背景。

(1)经济:汉武帝时期,经济恢复发展,国力增强。

(2)政治:王国和匈奴威胁着西汉的稳定。

(3)思想:汉初道家“无为而治”思想已不能适应社会发展。

2.思想来源。

儒家思想为基础,吸收了法家、道家和阴阳五行家等思想。

3.主要内容。

(1)提出“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”的主张(适应中央集权)。

(2)宣扬“君权神授”(宣扬君权)。

(3)提出“天人合一”和“天人感应”学说(约束君权)。

(4)提出“三纲五常”的道德标准(维护等级秩序)。

[识记导图]董仲舒的新儒学二汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”1.主要原因。

为了加强专制主义中央集权统治。

2.尊儒措施。

(1)政治。

①把孝廉作为察举制的主要标准。

②起用儒学家参与国家大政。

(2)教育。

①规定儒家经典“五经”为国家教科书。

②在中央兴办太学,儒家博士传授知识。

3.主要影响。

儒学的主流思想和正统地位开始确立。

[易错修正]汉武帝独尊儒术是因为董仲舒的新儒学宣扬仁政思想。

答案:汉武帝之所以接受董仲舒的新儒学,根本原因在于它适应了加强中央集权和国家大一统的需要,而不是因为它宣扬的仁政思想有利于缓和阶级矛盾。

[巩固自查]你能从下面图片获取哪些历史信息?答案:汉武帝兴办太学,规定太学生员一律由儒家五经博士负责教授,在全国各郡县设立学校,推广儒学;汉武帝正式规定“五经”为国家规定的教科书。

这说明教育为儒家所垄断,儒学得到广泛传播,儒家思想逐渐成为封建社会的正统思想和中国传统文化的主流思想。

1.黄老哲学。

战国时期的哲学、政治思想流派。

传说中的黄帝和老子为创始人。

“黄”:黄帝的学说,修身,养生。

“老”:老子的学说,治国,无为。

黄老之术始于战国,盛于西汉初期。

黄老思想以道家思想为主,并兼采阴阳、法、儒、墨等诸家观点,形成自己的一家之言。

特点是“无为而治”。

黄老思想主要就是汉初的统治思想,即“休养生息”。

2.“春秋决狱”与“引经决狱”。

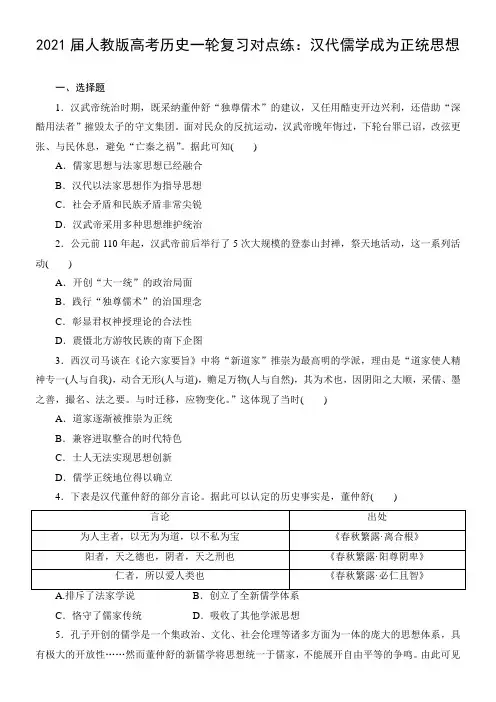

课时作业33 汉代儒学成为正统思想一、选择题(每小题4分,共48分)1.(2020·广东湛江调研)董仲舒提出,“立义以明尊卑之分,强干弱枝以明大小之职”,“强干弱枝,大本小末,一指也”。

这表明董仲舒主张( B )A.以纲常名教为指导思想B.强化君主专制、中央集权C.文化“大一统”的重要性D.延续无为而治的黄老思想解析:材料信息“尊卑之分”“强干弱枝”等反映了董仲舒主张加强中央集权,维护君主的最高权威,故选B项。

2.(2020·四川广元调研)“君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道。

君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴……王道之三纲可求于天。

”董仲舒上述主张( D ) A.再现了先秦儒家学派的主张B.将儒家伦理提升到天理的高度C.有利于巩固儒家学说的独尊地位D.适应了君主维护统治秩序的需要解析:汉武帝独尊儒术,使“君君、臣臣、父父、子子”发展为“君为臣纲”等“三纲”。

董仲舒将君臣、父子、夫妇三种政治伦理关系纳入了“阳尊阴卑”的思想构架,作为维护君主专制统治的“王道之纲”,故选D项。

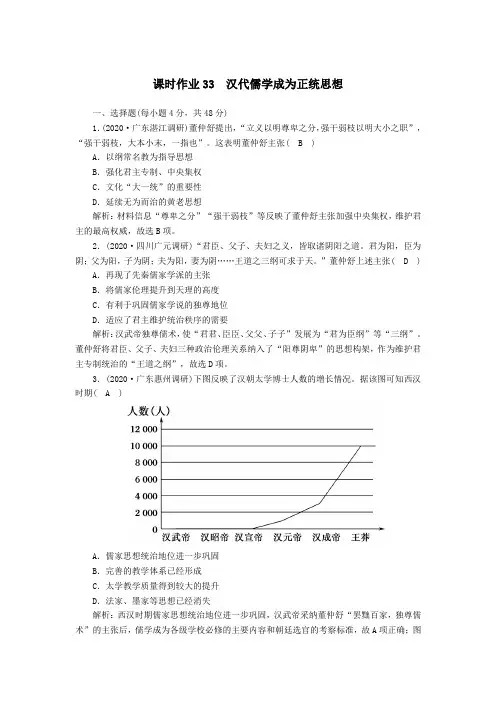

3.(2020·广东惠州调研)下图反映了汉朝太学博士人数的增长情况。

据该图可知西汉时期( A )A.儒家思想统治地位进一步巩固B.完善的教学体系已经形成C.太学教学质量得到较大的提升D.法家、墨家等思想已经消失解析:西汉时期儒家思想统治地位进一步巩固,汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的主张后,儒学成为各级学校必修的主要内容和朝廷选官的考察标准,故A项正确;图片信息没有涉及其他教育机构,无法说明太学的教学质量得到较大提升,也没有法家、墨家等学派的相关信息,故B、C、D三项错误。

4.(2020·湖北荆州调研)西汉海昏侯墓西室考古发现一组漆器屏风,屏风表面上隶书撰有孔子生平的文字,并绘有孔子画像。

考古专家表示,这可能是迄今为止我国发现的最早的孔子画像。

该材料说明( C )A.孔子的画像与真实情况不符B.西汉建立后有统一文字的举措C.侧面反映出汉代尊儒的史实D.为研究孔子思想提供实物史料解析:孔子的画像与真实情况的比较在材料中没有体现,故A项错误;B项与史实不符,故排除;材料“这可能是迄今为止我国发现的最早的孔子画像”可从侧面反映出汉代尊儒的史实,故C项正确;材料提及孔子生平,没有涉及其言论,故D项错误。

温馨提示:此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。

关闭Word文档返回原板块。

核心素养测评三十六汉代儒学成为正统思想(40分钟85分)一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分)1.(2020·揭阳模拟)汉景帝时,儒道两家就“武王伐纣”进行了一场大讨论。

儒家认为“夫桀纣虐乱,天下之心皆归汤武”,以此来维护“汤武革命”的合法性。

道家则认为“汤武非受命,乃弑(以臣伐君)也”,否定“汤武革命”的合法性。

这场大讨论( )A.反映出西汉初年社会矛盾的尖锐B.确立了儒学在汉朝的独尊地位C.是战国时期百家争鸣的继续发展D.推动了西汉统治思想走向成熟【解析】选D。

题干中儒家肯定“汤武革命”,道家否定“汤武革命”,两家在大讨论中观点争鸣,有利于西汉统治思想的成熟,故选D。

题干反映的是学术大讨论,没有反映社会矛盾问题,排除A;确立了儒学在汉朝的独尊地位是在汉武帝时期,排除B;百家争鸣是分裂时期各流派争论改造社会的方案,而“汤武革命”合法性的争论是统一后,汉朝统治者在为推翻暴秦、建立统治寻找合法性,排除C。

2.下表是汉代朝廷通过合议方式讨论国家政事时所引以裁决的理据。

汉代集议所引理据考据此可以判断汉代( )A.民间迷信思想的盛行B.“天人感应”观念普遍流行C.皇权政治的神秘色彩D.政事深受自然环境的影响【解析】选C。

祥瑞、灾异往往被统治者赋予神秘色彩,认为它们是上天对人君施政的肯定或谴告,其主要政治功能在于为君主专制统治的合法性与权威性服务,故选C;材料是“汉代朝廷通过合议方式讨论国家政事时所引以裁决的理据”,反映不出民间迷信思想问题,排除A;灾异、祥瑞是“天人感应”的反映,但看不出“普遍”流行,排除B;自然现象被统治者赋予神秘色彩为皇权服务,不是政事受自然环境影响,排除D。

【加固训练】董仲舒说:“古之造文者,三画而连其中,谓之王。

三画者,天、地与人也;而连其中者,通其道也……非王者,孰能当是?”据材料推断,董仲舒意在( )A.宣扬“君权神授”B.解释“天人感应”C.劝君主行仁政D.强调教化民众【解析】选A。

考点规范练35汉代儒学成为正统思想1.(2021云南昆明模拟)春秋战国时期,忠与孝分离,君可以选择臣,臣亦可以选择君;汉朝宣扬忠孝一体,并将行孝对象在父母长辈之外又衍生出君主和师长。

这种变化()A.适应了专制统治的需要B.确立了儒学独尊的地位C.削弱了宗法血缘的影响D.形成了家国一体的格局2.下图所示是新疆出土的东汉蜀锦“五星出东方(注:金、木、水、火、土星汇聚于东方的天文现象)利中国”护臂。

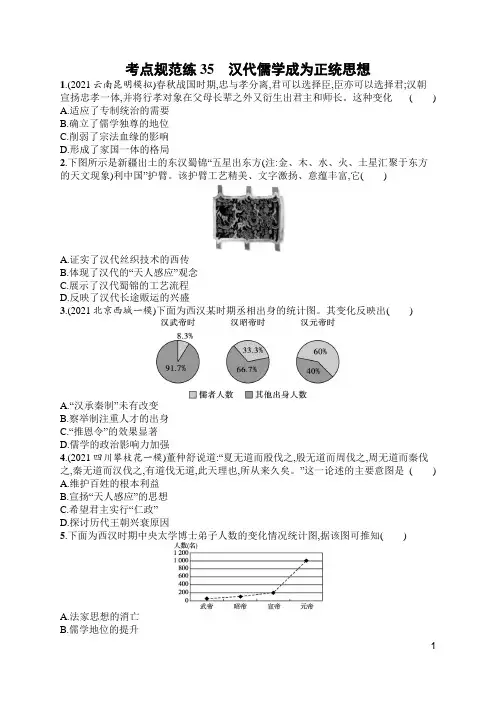

该护臂工艺精美、文字激扬、意蕴丰富,它()A.证实了汉代丝织技术的西传B.体现了汉代的“天人感应”观念C.展示了汉代蜀锦的工艺流程D.反映了汉代长途贩运的兴盛3.(2021北京西城一模)下面为西汉某时期丞相出身的统计图。

其变化反映出()A.“汉承秦制”未有改变B.察举制注重人才的出身C.“推恩令”的效果显著D.儒学的政治影响力加强4.(2021四川攀枝花一模)董仲舒说道:“夏无道而殷伐之,殷无道而周伐之,周无道而秦伐之,秦无道而汉伐之,有道伐无道,此天理也,所从来久矣。

”这一论述的主要意图是()A.维护百姓的根本利益B.宣扬“天人感应”的思想C.希望君主实行“仁政”D.探讨历代王朝兴衰原因5.下面为西汉时期中央太学博士弟子人数的变化情况统计图,据该图可推知()A.法家思想的消亡B.儒学地位的提升C.地方教育的完善D.武帝对儒学抵制6.自汉文帝、景帝时起,汉代诏令一改汉高祖时期“既无典故,也不讲究对仗之美,直自道来,几近口述”的风格,开始注重文辞的修饰和句式的工整,且在措辞中称引儒家经传成为常态。

这主要反映了()A.黄老之学在汉代消失B.百姓安居乐业,国家富强C.儒家思想已经取得统治地位D.儒家思想的影响力日渐突出7.阅读材料,完成下列要求。

材料一《春秋》卓越地贯通了伦理学和形而上学的内容。

孟子早已说过,他相信孔子在编订这部编年史时把支配万物的上天的准则运用于人类历史的进程。

由于董仲舒、孔子博得了处于历史中心的圣人的位置,董仲舒从这些不变的准则出发,以委婉的方式简洁地表达了对人们的行为的褒贬。

课时检测(三十三)汉代儒学成为正统思想一、选择题 ( 每题 2 分,共 14 分)1.汉初全力削弱秦朝遗留下来的苛吏传统,其尊崇的理想治国者既不一样于“法治”之能吏,也不一样于“礼治”之君子,而是尊崇“清净慈爱”的“长辈”。

这说明当时理想的治国理念是 ()A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼制并施分析:选 B“外儒内法,大一统”思想是汉武帝期间董仲舒提出的,属于汉朝中期,题干中的时间为汉初,故A项错误;题干中“尊崇‘清净慈爱’的‘长辈’”,再联合所学,汉初推行“黄老无为”思想,故 B 项正确;“仁为本,为政以德”为孔子的政治思想,未得到统治者重用,故C项错误;“礼制并施”是荀子的政治理念,故D项错误。

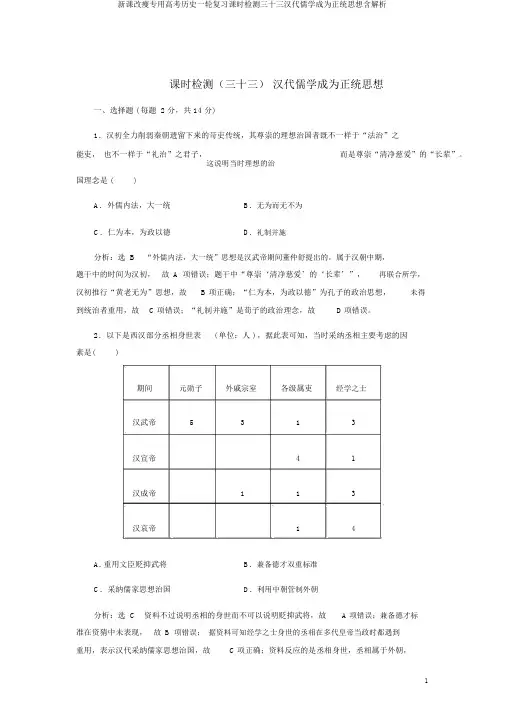

2.以下是西汉部分丞相身世表( 单位:人 ) ,据此表可知,当时采纳丞相主要考虑的因素是()期间元勋子外戚宗室各级属吏经学之士汉武帝5313汉宣帝41汉成帝113汉哀帝14A. 重用文臣贬抑武将B.兼备德才双重标准C.采纳儒家思想治国D.利用中朝管制外朝分析:选 C资料不过说明丞相的身世而不可以说明贬抑武将,故 A 项错误;兼备德才标准在资猜中未表现,故B项错误;据资料可知经学之士身世的丞相在多代皇帝当政时都遇到资料并未反应中朝状况,故 D 项错误。

3.董仲舒《春秋繁露》载:“《春秋》之义,国有大丧者,止宗庙之祭,而不只郊祭 ( 古代帝王在郊野祭祀天地的典礼) ,不敢以父亲母亲之丧,废事天地之礼也。

”该主张旨在() A.说明日地君权之尊贵B.重申遵照纲常伦理C.提高儒学的独尊地位D.荒弃郡国并行系统分析:选A“国有大丧者,止宗庙之祭,而不只郊祭( 古代帝王在郊野祭祀天地的典礼) ,不敢以父亲母亲之丧,废事天地之礼也”表示是对皇权的神化,故 A 项正确;资料的内容是神化皇权, B、 C、D三项在资猜中均未表现。

4.吕思勉先生说:“诸( 子百家 ) 学之何尝废绝,弥可见矣。

安得谓一经汉武之表彰罢黜,而百家之学遂不足挂齿邪?”对此理解正确的选项是()A.表彰儒学以后诸学皆绝B.学问佳者皆成为官员C.儒学由此得以弘扬光大D.百花怒放此后时结束分析:选 C“诸学皆绝”过于绝对,故 A 项错误;太学生员一律由儒家五经博士负责教授,学完经考试合格后即可到政府任官,并不是“皆成为”,故B项错误;儒学正统地位确立后,儒家思想渐渐成为中国传统文化的主流思想,与资猜中“经汉武之表彰罢黜”符合,故 C 项正确; D 项与资猜中“诸( 子百家 ) 学之何尝废绝,弥可见矣”不符,故D项错误。

2021届人教版高考历史一轮复习对点练:汉代儒学成为正统思想一、选择题1.汉武帝统治时期,既采纳董仲舒“独尊儒术”的建议,又任用酷吏开边兴利,还借助“深酷用法者”摧毁太子的守文集团。

面对民众的反抗运动,汉武帝晚年悔过,下轮台罪已诏,改弦更张、与民休息,避免“亡秦之祸”。

据此可知()A.儒家思想与法家思想已经融合B.汉代以法家思想作为指导思想C.社会矛盾和民族矛盾非常尖锐D.汉武帝采用多种思想维护统治2.公元前110年起,汉武帝前后举行了5次大规模的登泰山封禅,祭天地活动,这一系列活动()A.开创“大一统”的政治局面B.践行“独尊儒术”的治国理念C.彰显君权神授理论的合法性D.震慑北方游牧民族的南下企图3.西汉司马谈在《论六家要旨》中将“新道家”推崇为最高明的学派,理由是“道家使人精神专一(人与自我),动合无形(人与道),赡足万物(人与自然),其为术也,因阴阳之大顺,采儒、墨之善,撮名、法之要。

与时迁移,应物变化。

”这体现了当时()A.道家逐渐被推崇为正统B.兼容进取整合的时代特色C.士人无法实现思想创新D.儒学正统地位得以确立4.下表是汉代董仲舒的部分言论。

据此可以认定的历史事实是,董仲舒()C.恪守了儒家传统D.吸收了其他学派思想5.孔子开创的儒学是一个集政治、文化、社会伦理等诸多方面为一体的庞大的思想体系,具有极大的开放性……然而董仲舒的新儒学将思想统一于儒家,不能展开自由平等的争鸣。

由此可见()A.儒家思想的理想化B.儒学内容的思辨化C.儒学变为政治奴婢D.儒学利于士人发展6.汉武帝建元六年(公元前135年),丞相田蚡奏请罢黜黄老、刑、名百家之言于官学之外,又延揽儒者数百人做官。

不治儒家经书的博士均被废罢,只剩下儒家的“五经博士”。

这表明当时()A.黄老之学趋向消亡B.治国方略选择纯守儒术C.儒学受到高度重视D.儒学主流地位得以强化7.汉朝时,社会上有一批人被称作“游侠”。

西汉司马迁在《史记》中称赞游侠郭解“其言必信,其行必果,己诺必诚”。

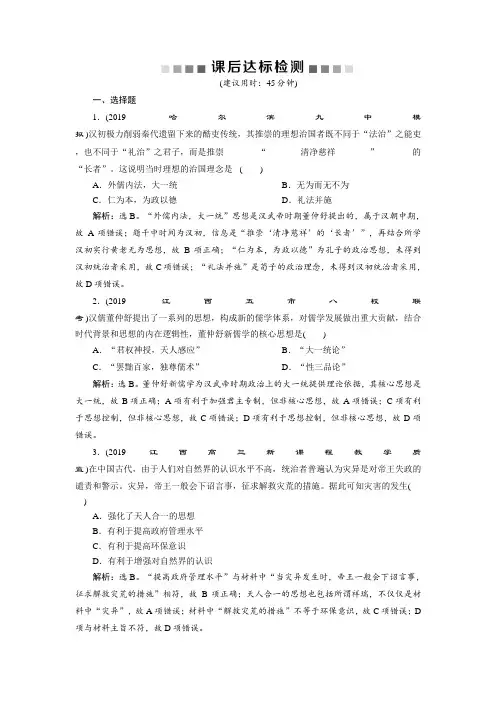

(建议用时:45分钟)一、选择题1.(2019·哈尔滨九中模拟)汉初极力削弱秦代遗留下来的酷吏传统,其推崇的理想治国者既不同于“法治”之能吏,也不同于“礼治”之君子,而是推崇“清净慈祥”的“长者”。

这说明当时理想的治国理念是( )A.外儒内法,大一统B.无为而无不为C.仁为本,为政以德D.礼法并施解析:选B。

“外儒内法,大一统”思想是汉武帝时期董仲舒提出的,属于汉朝中期,故A项错误;题干中时间为汉初,信息是“推崇‘清净慈祥’的‘长者’”,再结合所学汉初实行黄老无为思想,故B项正确;“仁为本,为政以德”为孔子的政治思想,未得到汉初统治者采用,故C项错误;“礼法并施”是荀子的政治理念,未得到汉初统治者采用,故D项错误。

2.(2019·江西五市八校联考)汉儒董仲舒提出了一系列的思想,构成新的儒学体系,对儒学发展做出重大贡献,结合时代背景和思想的内在逻辑性,董仲舒新儒学的核心思想是( )A.“君权神授,天人感应”B.“大一统论”C.“罢黜百家,独尊儒术”D.“性三品论”解析:选B。

董仲舒新儒学为汉武帝时期政治上的大一统提供理论依据,其核心思想是大一统,故B项正确;A项有利于加强君主专制,但非核心思想,故A项错误;C项有利于思想控制,但非核心思想,故C项错误;D项有利于思想控制,但非核心思想,故D项错误。

3.(2019·江西高三新课程教学质监)在中国古代,由于人们对自然界的认识水平不高,统治者普遍认为灾异是对帝王失政的谴责和警示。

灾异,帝王一般会下诏言事,征求解救灾荒的措施。

据此可知灾害的发生()A.强化了天人合一的思想B.有利于提高政府管理水平C.有利于提高环保意识D.有利于增强对自然界的认识解析:选B。

“提高政府管理水平”与材料中“当灾异发生时,帝王一般会下诏言事,征求解救灾荒的措施”相符,故B项正确;天人合一的思想也包括所谓祥瑞,不仅仅是材料中“灾异”,故A项错误;材料中“解救灾荒的措施”不等于环保意识,故C项错误;D 项与材料主旨不符,故D项错误。