肺炎(病理学)

- 格式:ppt

- 大小:9.16 MB

- 文档页数:62

支原体肺炎的病理学变化和组织学特征支原体肺炎,是由支原体引起的一种常见的呼吸道感染。

支原体是一类革兰氏阴性细菌,其致病力较强,能够引起各种上呼吸道、下呼吸道疾病。

本文将详细介绍支原体肺炎的病理学变化和组织学特征。

一、病理学变化支原体肺炎的病理学变化主要表现为肺泡和支气管的炎症反应。

在支原体感染后,炎症细胞浸润和炎症介质的释放是主要病理过程。

1. 肺泡炎症:感染初期,支原体会侵入肺泡上皮细胞内,并在细胞内繁殖。

细菌的增殖导致细胞内巨噬细胞的吞噬作用增强,形成反应性的肺泡炎症。

此时,肺泡腔内可见炎性渗出物和红细胞。

2. 支气管炎症:支原体感染可导致支气管上皮细胞的脆弱性增加,使其易受炎症损伤。

炎症反应会引起支气管黏膜水肿、充血和炎性细胞浸润,病理切片可见支气管黏膜下层中有大量的淋巴细胞和浆细胞浸润。

3. 炎症介质的释放:在支原体感染时,免疫系统会产生炎症介质,如肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素-1(IL-1)、白介素-6(IL-6)等,这些炎症介质能够诱导炎症反应的发生,并进一步损伤肺组织。

二、组织学特征支原体肺炎的组织学特征主要表现为肺泡和支气管的病理变化。

组织学检查是确诊支原体肺炎的重要手段。

1. 肺泡病理变化:组织学切片下可见肺泡腔内有大量中性粒细胞和淋巴细胞浸润,伴有炎症渗出物和红细胞存在。

肺泡壁增厚,肺泡上皮细胞变性坏死,局部可出现坏死斑。

2. 支气管病理变化:组织学检查显示支气管黏膜和黏膜下层有炎症细胞的浸润,主要为淋巴细胞和浆细胞。

支气管黏膜上皮细胞的变性和脱落是支原体感染的典型特征。

3. 其他病理变化:支原体感染还可引起间质性肺炎,表现为肺间质内炎性细胞浸润。

少数重症支原体肺炎患者可出现肺泡溶酶体改变、出血和微血栓形成。

总之,支原体肺炎的病理学变化和组织学特征主要表现为肺泡和支气管的炎症反应。

通过组织学检查可以准确诊断支原体肺炎,进一步指导临床治疗。

(以上无网址链接,文章每段首行缩进两个字符)。

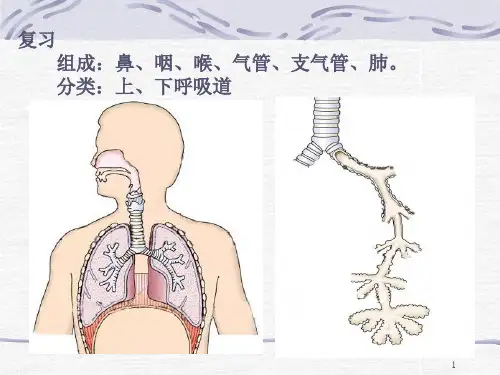

病理学肺炎肺炎概述肺炎是指发生在肺组织的急性渗出性炎症,是呼吸系统的常见病、多发病。

分类按解剖学:大叶性、小叶性、间质性按病原学:细菌性、病毒性、真菌性、支原性、寄生虫性按病变性质:浆液性、纤维素性、化脓性、出血性、干酪性、肉芽肿性一、大叶性肺炎大叶性肺炎主要是由肺炎球菌引起,以肺泡内纤维蛋白渗出为主要病变特征的急性炎症。

临床表现:急骤起病,寒战,高热,咳嗽,咳铁锈色痰,胸痛,呼吸困难,同时伴有肺实变体征和白细胞数量增多。

病因及发病机制:最常见的致病菌为肺炎球菌,主要经呼吸道感染,当机体在诱因的作用下抵抗力降低,细菌易于侵入肺泡并繁殖,病变引起的浆液性渗出物利于细菌的生长、繁殖,导致肺组织的变态反应。

细菌及炎性渗出物沿肺泡间孔或呼吸细支气管迅速向周围肺组织蔓延,从而波及一个肺段或整个肺大叶,带菌渗出物经肺叶支气管播散,可引起数个肺大叶的病变。

_射线检查早期仅见肺纹理增粗或受累的肺段、肺叶稍模糊。

随着病情进展,肺泡内充满炎性渗出物,表现为大片炎症浸润阴影或实变影,在实变阴影中可见支气管充气征,肋膈角可有少量胸腔积液,在消散期,_线显示炎性浸润逐渐吸收,可有片状区域吸收较快,呈现“假空洞”征,多数病例在起病3_4周后才完全消散。

老年患者病灶消散较慢,容易出现吸收不完全而成为机化性肺炎。

病理变化和病理临床关系1充血水肿期 2红色肝样变期 3灰色肝样变期 4溶解消散期各时期的镜下观结局及并发症1感染性休克常见于早期的重症大叶性肺炎,主要表现为严重的全身中毒和微循环衰竭,病死率较高。

2肺脓肿及脓胸患者免疫力低下,由金黄色葡萄球菌和肺炎球菌混合感染,易并发脓肿,病变若蔓延到胸膜则引起脓胸。

3败血症或脓毒败血症见于严重感染时因细菌侵入血流继续生长、繁殖并产生毒素所致。

4肺肉质变肉眼观病变部位肺组织褐色肉样组织。

患者因中性粒细胞渗出过少,由其释放的蛋白质酶不足以及时溶解、清除肺泡腔内的纤维素等渗出物则由肉芽组织予以机化。

支原体肺炎的病理学特点与组织损伤支原体肺炎是由支原体引起的一种呼吸道传染病,其病理学特点及组织损伤对于准确诊断和治疗具有重要意义。

本文将就支原体肺炎的病理学特点与组织损伤进行探讨。

一、病理学特点支原体肺炎的病理学特点主要表现为以下几个方面:1. 组织炎症反应:支原体感染引起的肺炎主要是小气道和肺泡的炎症反应。

早期病变主要表现为炎症细胞的浸润,包括中性粒细胞和淋巴细胞等。

炎症反应的程度与感染的严重程度相关,严重感染可引起肺实质的广泛浸润,甚至可发展为坏死性肺炎。

2. 粘液与凝血栓形成:支原体感染还可引起炎性渗出物的产生,使肺泡和气道受损。

病理切片中可观察到病灶区域出现大量的黏液堆积,并可形成凝血栓。

粘液和凝血栓的形成会阻塞气道,使肺组织受到更严重的损伤。

3. 细胞变性和坏死:支原体感染会导致肺泡细胞和上皮细胞的变性和坏死。

细胞变性主要表现为胞浆变湿性,细胞内出现空泡和嗜酸性颗粒等变化。

细胞坏死则可导致肺泡壁破坏和组织坏死,加重炎症反应。

二、组织损伤支原体肺炎对肺组织的损伤主要包括以下几个方面:1. 肺泡炎症:支原体感染引起的肺泡炎症主要表现为肺泡壁增厚和间质纤维化。

肺泡壁增厚是由于炎症细胞浸润和病灶区域水肿引起的,而间质纤维化则是由于长期反复感染和炎症反应导致的纤维组织增生。

2. 小气道损伤:支原体感染会引起小气道炎症和黏液堆积,导致小气道狭窄和阻塞。

受损的小气道功能减退,影响肺部通气和气体交换,导致患者出现呼吸困难等症状。

3. 肺实质破坏:严重的支原体肺炎可导致肺实质的广泛损伤和破坏,病理切片上可观察到坏死灶和出血灶。

肺实质破坏增加了感染的程度和范围,对于患者的预后产生不良影响。

4. 肺功能受损:支原体肺炎引起的炎症反应和组织损伤会使肺功能受损,包括肺顺应性下降和气体交换功能异常等。

严重感染可导致呼吸功能衰竭,需要进行机械通气支持。

综上所述,支原体肺炎的病理学特点包括组织炎症反应、粘液与凝血栓形成、细胞变性和坏死等。

支原体肺炎的病理学特征与组织学表现支原体肺炎是由支原体引起的一种感染性疾病,其病理学特征与组织学表现是对该疾病进行诊断和治疗的重要依据。

本文将围绕支原体肺炎的病理学特征和组织学表现展开论述。

一、病理学特征支原体肺炎的病理学特征主要包括病变部位、病变类型和病变程度。

1. 病变部位支原体主要侵犯的部位是呼吸道上皮细胞,尤其是鼻腔、咽喉、气管和支气管。

炎症往往从上呼吸道开始,逐渐扩展到下呼吸道。

对于严重感染的患者,支原体可进一步侵犯肺泡上皮细胞,导致肺泡炎症。

2. 病变类型支原体感染引起的炎症主要包括浆液性炎症和混合性炎症。

浆液性炎症以炎性细胞渗出为主,由中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞组成。

混合性炎症则同时存在炎性细胞和纤维化改变。

3. 病变程度支原体肺炎的病变程度可以分为轻度、中度和重度。

轻度病变主要表现为病灶局限,浆液性炎症较轻。

中度病变病灶扩展,炎症细胞渗出增多,肺组织发生纤维化。

重度病变则病灶广泛,炎症细胞明显增多,伴有显著的纤维化和肺泡结构破坏。

二、组织学表现支原体肺炎的组织学表现主要包括炎症细胞浸润、上皮细胞改变和病灶扩展。

1. 炎症细胞浸润组织学观察下,支原体肺炎病变区域可见大量炎性细胞浸润。

这些炎性细胞主要为中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞。

中性粒细胞的浸润是支原体感染的主要特征,它们聚集在上皮细胞周围,形成灶性浸润。

2. 上皮细胞改变支原体感染导致上皮细胞的病变,主要表现为上皮细胞脱落、变性和坏死。

在炎症的刺激下,上皮细胞脱落增多,导致上皮屏障的破坏。

同时,支原体的侵袭会引起上皮细胞变性和坏死,进一步加重病情。

3. 病灶扩展支原体肺炎的病灶可以通过支气管黏膜向周围扩展。

随着炎症的发展,病灶逐渐扩大,并且可累及肺泡。

病灶扩展的程度与炎症的严重程度密切相关。

总结:支原体肺炎是一种呼吸道感染性疾病,其病理学特征与组织学表现对于疾病的诊断和治疗非常重要。

支原体感染主要侵犯呼吸道上皮细胞,引起浆液性炎症和混合性炎症,病变程度可以轻、中、重度。

一、实训目的本次肺炎病理实训旨在使学生掌握肺炎的病理学特征,提高学生对肺炎的认识,为临床诊断和治疗提供理论依据。

二、实训时间2021年X月X日三、实训地点XX医学院病理实验室四、实训材料1. 肺炎病理切片2. 光学显微镜3. 病理学教材4. 记录本五、实训内容1. 肺炎病理切片观察(1)观察肺炎病变的部位、范围、形态和程度。

(2)分析肺炎的病理学特征,如肺泡炎症、肺泡坏死、肺泡壁增厚等。

(3)观察肺炎的并发症,如肺纤维化、肺水肿等。

2. 肺炎病理切片与临床联系(1)分析肺炎的病因、发病机制和临床表现。

(2)探讨肺炎的治疗原则和方法。

3. 肺炎病理切片讨论(1)分析肺炎的病理学特征,与临床诊断和治疗的关系。

(2)讨论肺炎的病理变化特点,以及与其他疾病的鉴别诊断。

六、实训过程1. 教师简要介绍肺炎的病理学特征,引导学生关注肺炎病变的部位、范围、形态和程度。

2. 学生分组进行肺炎病理切片观察,记录观察结果。

3. 学生分组讨论肺炎的病理学特征与临床联系,分析肺炎的病因、发病机制和临床表现。

4. 教师对学生的讨论进行总结,强调肺炎的病理学特征、治疗原则和方法。

5. 学生总结实训内容,撰写肺炎病理实训报告。

七、实训结果1. 学生掌握了肺炎的病理学特征,如肺泡炎症、肺泡坏死、肺泡壁增厚等。

2. 学生了解了肺炎的病因、发病机制和临床表现,为临床诊断和治疗提供了理论依据。

3. 学生提高了对肺炎病理切片的观察和分析能力,为今后的临床工作打下了基础。

八、实训总结本次肺炎病理实训使学生掌握了肺炎的病理学特征,提高了学生对肺炎的认识,为临床诊断和治疗提供了理论依据。

通过本次实训,学生进一步了解了病理学在临床医学中的重要性,激发了学生对病理学的学习兴趣。

在今后的学习中,学生应继续努力,不断提高自己的病理学知识水平,为临床工作做好准备。

肺炎病的病理学特点肺炎病是指由不同病原体引起的肺部炎症,其病理学特点涉及到炎症反应、组织病理学变化以及相应的形态学表现。

本文将详细讨论肺炎病的病理学特点,并探讨其对临床诊断和治疗的意义。

一、炎症反应肺炎病的病理学特点首先体现在炎症反应方面。

在病原体入侵肺部后,肺组织中的免疫细胞将迅速启动炎症反应以对抗病原体。

这一过程涉及到血管扩张、血管渗透性增加、细胞因子释放等多种生理变化。

血管扩张增加了血流量,增强了免疫细胞的聚集和活性;而血管渗透性的增加则导致了炎症渗出物的形成,包括血浆和炎性细胞。

二、组织病理学变化肺炎病的病理学特点还表现在组织病理学变化方面。

一般来说,病原体引起的肺炎病主要影响肺泡和间质。

在早期病变中,肺泡壁上的免疫细胞和细胞因子开始增多,同时病原体也大量滞留于肺泡腔内。

这些变化将导致肺泡的功能受损,气体交换受限。

随着炎症的进展,肺泡内的渗出物逐渐增多,形成病理性渗出物,其中包括纤维蛋白栓塞和炎性细胞。

纤维蛋白栓塞会进一步阻塞肺泡,导致肺泡坏死和瘢痕形成。

同时,炎性细胞的大量积聚也会对肺组织造成破坏,并加重炎症反应。

三、形态学表现肺炎病的病理学特点还可以通过形态学表现来展示。

炎症反应和组织病理学变化导致了肺组织的典型形态学改变,这些改变可以通过病理切片来观察和分析。

在肺炎病的病理切片中,可以观察到肺泡的充血和水肿,病原体的存在和肺泡腔中的病理性渗出物。

此外,还可以见到肺泡壁的增厚和纤维化,以及炎性细胞的浸润。

这些形态学改变是肺炎病诊断的重要依据之一。

四、临床意义对肺炎病的病理学特点的了解对于临床诊断和治疗具有重要意义。

通过观察炎症反应和组织病理学变化,可以推测出病原体的种类和侵犯的范围,为临床诊断提供依据。

此外,对肺炎病的病理学特点的了解还可以指导治疗方案的选择。

根据病变的严重程度以及形态学改变的特点,可以决定采取合适的药物治疗措施,如抗菌药物、抗炎药物和支持治疗等。

综上所述,肺炎病的病理学特点主要涉及炎症反应、组织病理学变化以及形态学表现。

肺炎病理知识点总结归纳一、肺炎概述肺炎是一种由各种病原体引起的肺部感染,包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。

肺炎病理学的研究对于了解肺炎的发病机制、病程进展以及治疗方案的制定具有重要意义。

下面将对肺炎的病理知识进行总结归纳。

二、细菌性肺炎的病理机制1. 细菌性肺炎是指由细菌感染引起的肺部炎症。

最常见的病原体是肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌等。

2. 细菌性肺炎的病理过程包括感染入侵、炎症反应、肺组织损伤和修复等阶段。

3. 细菌感染进入肺部后,细菌通过气管、支气管侵入肺泡,引起肺泡炎症。

炎症反应包括血管扩张、渗出、白细胞浸润等。

4. 细菌感染还能引起肺组织的直接损伤,包括肺泡壁增厚、间质纤维化、肺泡腔出血等病变。

5. 细菌性肺炎的病理特点是肺部实变、痰中带脓、肺泡炎症、渗出性病变等。

三、病毒性肺炎的病理机制1. 病毒性肺炎是由病毒感染引起的肺部炎症,包括流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒等。

2. 病毒感染肺部后,病毒侵入肺泡上皮细胞,引起炎症反应和细胞损伤。

3. 病毒性肺炎的病理特点是肺泡上皮细胞损伤、间质炎症、肺内渗出等。

4. 病毒性肺炎的临床表现多为急性起病、高热、干咳等,可发展为严重的急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。

四、真菌性肺炎的病理机制1. 真菌性肺炎是由真菌感染引起的肺部炎症,包括念珠菌、曲霉菌、肺球孢子菌等。

2. 真菌感染肺部后,真菌菌丝体侵入肺泡和间质,引起炎症反应和组织损伤。

3. 真菌性肺炎的病理特点是肺泡渗出、真菌菌丝体浸润、肺组织坏死等。

4. 真菌性肺炎常见于免疫力低下的患者,如白血病、器官移植等。

五、肺炎的病理变化1. 肺部病理变化包括肺泡渗出、肺泡壁增厚、间质炎症、肺部实变、肺泡腔出血等。

2. 肺炎的病理变化与病原体类型、感染严重程度、宿主免疫状态等有关。

3. 肺炎的病理变化可通过痰液、血清学检测、肺部影像学等方法进行评估。

4. 肺炎的病理变化在治疗过程中能够指导药物选择、疗程调整和预后判断。

肺炎病理知识点总结大全一、肺炎的定义肺炎是一种肺实质组织的急性感染疾病,主要表现为肺泡和肺间质的充血、水肿、渗出和炎性细胞浸润。

临床上常表现为发热、咳嗽、咳痰、呼吸困难、胸痛等症状。

肺炎可由细菌、病毒、真菌、寄生虫等病原体引起,其中最常见的是细菌感染引起的细菌性肺炎。

二、肺炎的病因及发病机制1. 细菌性肺炎:包括肺炎双球菌、卡他莫拉菌、流感嗜血杆菌等。

其发病机制主要是病原菌通过气溶胶、飞沫等传播方式进入呼吸道,引起肺泡和肺间质的感染和炎症反应。

2. 病毒性肺炎:主要由呼吸道合胞病毒、流感病毒、腺病毒等病毒引起。

病毒性肺炎的发病机制主要是病毒通过呼吸道传播进入机体,感染呼吸道上皮细胞,引起炎症反应和细胞损伤。

3. 真菌性肺炎:由念珠菌、曲霉菌、肺孢子虫等真菌引起。

真菌性肺炎的发病机制主要是真菌孢子通过呼吸道进入机体,侵袭肺部组织,引起肺泡和肺间质的感染和炎症反应。

4. 寄生虫性肺炎:包括弓形虫、钩虫、圆线虫等寄生虫引起的肺炎。

寄生虫性肺炎的发病机制主要是寄生虫幼虫通过呼吸道或血行途径进入肺部,引起感染和炎症反应。

三、肺炎的病理变化1. 炎症反应:肺实质组织受到病原体的侵袭后,机体会引发炎症反应,表现为肺泡和肺间质的充血、水肿、渗出和炎性细胞浸润。

肺泡的血管周围和间质中可见到大量的中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞和单核细胞等炎性细胞浸润。

2. 肺泡渗出:肺泡和肺间质中的渗出物主要包括血浆蛋白、红细胞和炎性细胞等。

积聚在肺泡内的渗出物会导致肺泡腔内充满液体,影响气体交换和通气功能。

3. 肺泡充血:肺炎时,肺泡壁和血管周围组织发生充血,表现为局部组织充血、水肿,以及肺泡腔内液体增加。

4. 肺部感染灶:肺炎时,病原体会引起肺部感染灶的形成,表现为局部组织坏死、渗出物积聚和肺组织破坏。

5. 肺实质纤维化:严重的肺炎病例可引起肺泡和肺间质的纤维化,形成瘢痕组织,影响肺组织的结构和功能。

四、肺炎的病理类型1. 慢性肺炎:由于病原体长期侵袭,肺部组织发生慢性炎症反应,形成慢性病变。

肺炎的病理学特征及不同病原体的区别引言肺炎是一种常见的呼吸系统疾病,其主要特征是肺组织的炎症反应。

肺炎可以由不同的病原体引起,包括细菌、病毒和真菌等。

不同的病原体导致的肺炎在其病理学特征上可能存在一定的差异。

本文将探讨肺炎的病理学特征以及不同病原体引起的肺炎之间的区别。

一、肺炎的病理学特征肺炎的病理学特征通常包括以下几个方面:1. 肺炎炎症反应肺炎的主要特征是肺组织的炎症反应。

炎症反应可表现为肺组织的红、肿、热、痛以及功能障碍等。

炎症反应的程度取决于病原体的侵袭程度、宿主免疫系统的反应以及其他相关因素。

2. 肺部病变肺炎导致肺部病变的形成,其中最常见的是肺泡和支气管的病变。

肺泡病变包括肺泡壁的水肿、坏死、出血以及炎性细胞浸润等。

支气管病变则表现为支气管黏膜的炎症反应,包括支气管的水肿、坏死以及痉挛等。

3. 炎症细胞浸润肺炎导致炎症细胞如中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞等的浸润。

这些炎症细胞参与了肺组织的炎症反应和修复过程。

不同的病原体可能导致不同类型的炎症细胞浸润。

4. 病原体定位不同病原体导致的肺炎可能有不同的病原体定位。

例如,细菌引起的肺炎可能主要定位于肺泡和支气管壁,病毒引起的肺炎可能主要定位于肺泡上皮细胞,而真菌引起的肺炎可能主要定位于肺间质。

5. 伴随病变肺炎可能伴随其他病变的发生,例如肺栓塞、脓胸等。

这些伴随病变可能对肺炎的病理学特征有一定的影响。

二、不同病原体引起肺炎的区别不同病原体引起的肺炎在其病理学特征上存在一定的差异,主要体现在以下几个方面:1. 组织损伤程度不同病原体导致的肺炎在肺组织损伤程度上可能存在差异。

例如,细菌引起的肺炎通常会引起肺组织明显的坏死和出血,而病毒引起的肺炎则可能导致肺泡上皮细胞的损伤和脱落。

2. 炎症细胞类型不同病原体引起的肺炎在炎症细胞类型上可能有所区别。

细菌引起的肺炎常伴有中性粒细胞的浸润,而病毒引起的肺炎可能伴有淋巴细胞和浆细胞的浸润。

3. 炎症反应程度不同病原体导致的肺炎可能在炎症反应程度上存在差异。

肺炎支原体感染的病理学变化与组织学分析肺炎支原体(Mycoplasma pneumoniae)是一种常见的引起肺炎的病原微生物。

它引发的肺炎通常被称为支原体肺炎。

本文将对肺炎支原体感染的病理学变化与组织学分析进行阐述。

一、病理学变化肺炎支原体感染经历了一系列病理学变化。

首先,在细菌进入人体之后,会引发炎症反应,导致免疫细胞的聚集和炎性物质的释放。

这些炎性细胞和化学物质会破坏肺泡壁和周围组织,进而引起肺组织的病理改变。

其次,肺泡壁的细胞会发生增生和变性。

研究表明,肺炎支原体感染会导致肺泡壁细胞的增殖,特别是肺泡上皮细胞。

同时,这些细胞也会发生明显的变性,形状变得异常,并且还会释放炎性细胞因子,从而加重炎症反应。

另外,肺间质的病理改变也是肺炎支原体感染的重要特征之一。

感染过程中,炎性细胞和渗出液会积聚在肺间质内,导致肺间质水肿和纤维化的发生。

严重的病例中,还可能出现间质性肺炎和肺不张的情况。

最后,肺泡内会出现渗出物和纤维蛋白栓子。

渗出物主要由炎性细胞、细菌及其代谢产物以及坏死细胞构成。

而纤维蛋白栓子则是指纤维蛋白聚集在肺泡内形成的栓塞物。

这些渗出物和栓子会进一步阻塞肺泡,影响气体交换,造成呼吸困难等严重症状。

二、组织学分析通过组织学分析,可以更清晰地了解肺炎支原体感染的病理学变化。

首先,肺组织切片观察可见肺泡壁和间质的病变。

肺泡壁上可见大量炎性细胞浸润,肺泡壁细胞增生,并伴有细胞变性的特征。

此外,肺泡腔内可见大量炎性渗出物和纤维蛋白栓子。

其次,病理学分析还可以观察到炎性细胞浸润的情况。

病理切片显示,肺组织内浸润有淋巴细胞、中性粒细胞以及浆细胞等炎性细胞。

这些炎性细胞的聚集是机体对肺炎支原体感染的免疫反应。

另外,肺间质的改变也是组织学分析的重点之一。

感染导致的肺间质水肿和纤维化在组织切片中可见。

肺间质的增厚和细胞浸润是纤维化的重要特征,这与肺部炎症反应和渗出物积聚相关。

最后,免疫组化染色可进一步验证肺炎支原体感染的存在。

第四节肺炎练习题A1型题1.大叶性肺炎的病变性质为A.浆液性炎B.纤维素性炎C.化脓性炎D.出血性炎2.大叶性肺炎最常见的致病菌是A.肺炎球菌B.肺炎杆菌C.溶血性链球菌D.金黄色葡萄球菌E.流感嗜血杆菌3.下列不符合大叶性肺炎特点的是A.肺泡内充满纤维素性渗出物B.病变累及一个大叶c.咳铁锈色痰D.可发生肺肉质变E.见于多种细菌混合感染4.大叶性肺炎充血水肿期肺泡腔内的主要渗出物是A.浆液B.浆液、纤维素C.纤维素、红细胞D.纤维素、中性粒细胞E.脓细胞5.大叶性肺炎红色肝样变期肺泡腔内的主要渗出物是A.浆液B.浆液,纤维素C.纤维素、红细胞D.纤维素、中性粒细胞E.脓细胞6.大叶性肺炎灰色肝样变期肺泡腔内的主要渗出物是A.浆液B.浆液、纤维素C.纤维素、红细胞D.纤维素、中性粒细胞E.脓细胞7.大叶性肺炎患者咳铁锈色痰见于A.充血水肿期B.红色肝样变期c.灰色肝样变期D.溶解消散期E.病变愈合期8.大叶性肺炎患者咳铁锈色痰是由于A.肺泡内有纤维素B.肺泡内有红细胞C.肺泡内有中性粒细胞D.肺泡内有浆液E.肺泡内的红细胞被巨噬细胞吞噬9.大叶性肺炎患者缺氧症状改善见于A.充血水肿期B.红色肝样变期c.灰色肝样变期D.溶解消散期E.病变愈合期10.大叶性肺炎患者并发肺肉质变是由于A.肺泡内红细胞渗出过少B.肺泡内纤维素渗出过少C.肺泡内中性粒细胞渗出过少D.肺泡内浆液渗出过少E.肺泡内渗出过少11.小叶性肺炎的病变性质为A.浆液性炎B.纤维素性炎C.急性化脓性炎D.出血性炎E.卡他性炎12.下列不符合小叶性肺炎特点的是A.多发生于老、弱、病、小B.病变累及肺小叶C.咳黏液、脓痰D.病变以上叶多见E.见于多种细菌混合感染13.小叶性肺炎的主要渗出物是A.浆液B.中性粒细胞C.红细胞D.纤维素E.淋巴细胞14.病毒性肺炎属于A.浆液性炎B.纤维素性炎C.化脓性炎D.急性肺间质性炎E.增生性炎15.诊断病毒性肺炎的重要依据是A.中性粒细胞B.巨噬细胞c.浆细胞D.多核巨细胞E.病毒包涵体A2型题1.患者,男性,28 岁,发热、咳嗽3 天。

支原体肺炎的病理学特征和发展过程支原体肺炎是由支原体感染引起的一种常见的呼吸道疾病,具有一定的传染性。

本文将重点介绍支原体肺炎的病理学特征和发展过程,并探讨其诊断和治疗方法。

一、病理学特征支原体肺炎的病理学特征主要表现在以下几个方面:1. 支原体感染:支原体是一种细菌样寄生体,主要感染人体的呼吸道上皮细胞。

在感染的过程中,支原体会破坏细胞内基质,释放炎性因子,导致炎症反应的发生。

2. 炎症反应:支原体感染引起的炎症反应主要表现为肺泡和细支气管周围的炎细胞浸润,包括淋巴细胞、浆细胞和嗜酸粒细胞等。

炎症反应会导致肺组织的水肿、坏死和纤维化等病理变化。

3. 肺实质受损:在支原体感染的早期,病人常出现轻度肺炎的症状,如咳嗽、咳痰、胸闷等。

随着病情的加重,支原体会进一步破坏肺泡上皮细胞,导致肺实质的受损,肺泡壁变薄,肺容积减小。

二、发展过程支原体肺炎的发展过程一般可以分为以下几个阶段:1. 潜伏期:支原体感染初期,患者一般无明显症状,称为潜伏期。

此时,支原体已侵入呼吸道上皮细胞,但尚未引起炎症反应或其他临床症状。

2. 前驱期:在潜伏期后,病人逐渐出现类似普通感冒的症状,如咳嗽、咳痰、发热等。

此时,支原体感染已引起炎症反应,但炎症尚未严重。

3. 高峰期:前驱期后,支原体感染进一步加重,炎症反应显著增强,肺部病变明显。

病人常有高热、剧咳、胸闷等明显症状,肺部听诊常闻及湿性啰音。

4. 恢复期:经过积极治疗,病人的症状逐渐缓解,肺部病变得到控制,恢复期到来。

在这个阶段,患者的体温逐渐降至正常,咳嗽和咳痰的程度减轻。

三、诊断和治疗方法支原体肺炎的诊断主要依据病史、临床表现和实验室检查等综合分析。

在病史询问和体格检查的基础上,医生常常会进行以下检查:1. 实验室检查:通过咽拭子或痰液的培养和PCR检测,可以明确支原体的感染情况。

2. 影像学检查:可通过胸部X线或CT检查,观察肺部病变的范围和程度。

3. 其他辅助检查:如肺功能检查、血气分析等可以评价支原体感染对肺功能的影响。