昆曲起源与发展-非遗文化传承介绍PPT

- 格式:pptx

- 大小:46.21 MB

- 文档页数:22

昆曲的历史发展过程

昆曲是中国传统文化中的一颗瑰宝,它以优美的旋律、精湛的表演、丰富的情感传达著称。在现代舞台上,昆曲依然是一种极为优美的表演艺术形式,吸引了一大批忠实的观众。那么,昆曲的历史发展过程又是怎样的呢?下面就让我们一起来了解它的历史吧!

一、昆曲的历史渊源

昆曲的历史可以追溯到元朝时期,也就是13世纪。当时,这种曲艺形式还叫做“昆山戏”,主要是在江苏南部的昆山地区流行。在明朝时期,昆曲的表演形式得到了进一步的发展和创新,逐渐形成了自己独特的表演风格和艺术特色。

二、昆曲的发展历程

1. 明朝时期

在明代时期,昆曲的表演形式开始向繁华的都市逐渐发展。表演场所从广场、街头等公共场所转移到专门的戏台上。同时,演员的数量也得到了逐渐增多。这种形式的发展,极大地促进了昆曲的壮大和发展。

2. 清朝时期

在清代时期,昆曲的表演形式得到了进一步的提高。同时,由于民族国家面临的各种挑战,昆曲的表演形式也开始承担起了国家文化传承的使命。

在乾隆年间,昆曲达到了全盛期。当时,昆曲的表演剧目逐渐增多,同时演员的表演水平也越来越高。到了康熙年间,在北京皇宫中也开始演出昆曲,这一时期的昆曲被称为“宫调”,受到了广大观众的支持和喜爱。

3. 现代时期

在现代时期,昆曲的表演形式逐渐改变,除了传统的演出场所,如戏曲院、戏楼、筵席、祭祀等场合外,也开始走向商业化的剧目演出。同时,昆曲的表演形式也得到了现代化的改进,使得这种传统艺术在现代社会中得以保留和发扬。

三、昆曲的表演特点

昆曲的表演特点非常丰富多彩,主要有以下几个方面:

1. 旋律优美:昆曲的旋律美妙,常常被称为“肝胆相照”。它的旋律具有优美、流畅、婉转等特点。

2. 舞蹈精湛:昆曲表演中,舞蹈是不可或缺的部分。舞蹈动作优美、协调,有时甚至可以替代了对话和情节的表达。

3. 情感传达:昆曲的艺术传承很大程度上得益于精湛的表演、深厚的文化情感。昆曲演员通过表演来传达剧作中的情感。

世界非物质文化遗产----昆曲

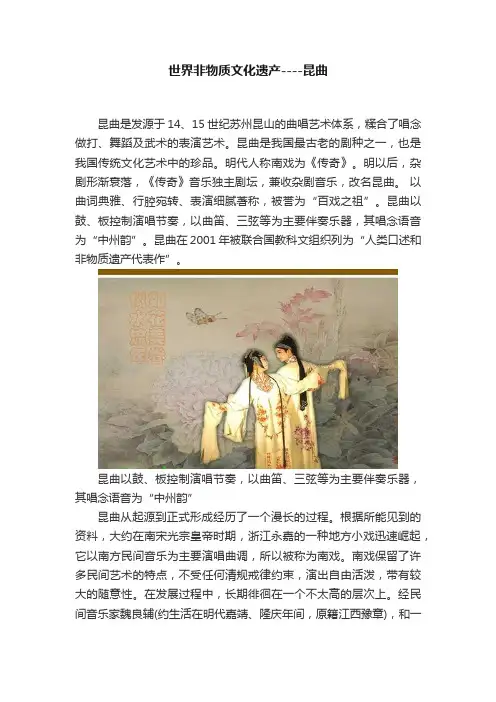

昆曲是发源于14、15世纪苏州昆山的曲唱艺术体系,糅合了唱念做打、舞蹈及武术的表演艺术。昆曲是我国最古老的剧种之一,也是我国传统文化艺术中的珍品。明代人称南戏为《传奇》。明以后,杂剧形渐衰落,《传奇》音乐独主剧坛,兼收杂剧音乐,改名昆曲。 以曲词典雅、行腔宛转、表演细腻著称,被誉为“百戏之祖”。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为“中州韵”。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。

昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为“中州韵”

昆曲从起源到正式形成经历了一个漫长的过程。根据所能见到的资料,大约在南宋光宗皇帝时期,浙江永嘉的一种地方小戏迅速崛起,它以南方民间音乐为主要演唱曲调,所以被称为南戏。南戏保留了许多民间艺术的特点,不受任何清规戒律约束,演出自由活泼,带有较大的随意性。在发展过程中,长期徘徊在一个不太高的层次上。经民间音乐家魏良辅(约生活在明代嘉靖、隆庆年间,原籍江西豫章),和一批艺术上的志同道合者合作对昆山腔全面改革。 在原来昆山腔的基础上,汇集南方和北方各种曲调的长处,借鉴江南民歌小调音乐,整合出一种不同以往的新式曲调。演唱时注意使歌词的音调与曲调相配合,同时延长字的音节,造成舒缓的节奏,给人以特殊的音乐美感,这就是流传后世的昆曲。魏良辅善于演唱,但对乐器并不精通。在改革昆山腔的过程中,他得到了河北人张野塘(生卒年不详)的大力帮助。张野塘是个很有才华的民间音乐家,他充分发挥自己的专长,协助魏良辅将北方曲调吸收到南方的昆曲中来,同时对原来北方曲调的伴奏乐器三弦进行改造,将它与箫、笛、拍板、琵琶、锣鼓等乐器共同用在昆曲的伴奏之中,使其唱腔变得委婉、细腻、流利悠远,被人称之为“水磨腔”。昆曲改革的成功立即以不可抗拒的艺术魅力征服了当时的广大听众。最早用昆曲形式演出的剧作一般认为是昆山人梁辰鱼(约1521―1594)的《浣纱记》。梁辰鱼同一些民间乐师合作,对魏良辅改革后的昆曲作了进一步加工,创作出《浣纱记》剧本并用昆曲形式在舞台上演出。经过魏良辅的改革和梁辰鱼的艺术实践,昆曲的影响越来越大,很快传播到江苏、浙江的广大地区,成为这些地域主要的戏剧形式。昆曲获得较为完整的戏剧形态后,开始向更高的层次发展,这时许多一流的作家、学者参加进来,用精美的诗句和生动曲折的故事撰写了大量剧本。如汤显祖(1550―1616)的《牡丹亭》李开先(1502―1568)的《宝剑记》和无名氏的《鸣凤记》。它们本来并不是为昆曲演出而创作的,后来改用昆曲演唱并成为昆曲重要的保留剧目。伴随着剧作的层出,是昆曲演出的异常兴盛。天启、崇祯年间,民间昆曲戏班的数量迅猛增加,仅南京一地,昆曲戏班就达几十个之多。与民间戏班相比,由文人和绅士阶层私人家庭组织建立的昆曲戏班数量更为庞大,演出也更为频繁。由于得到作家、学者的悉心指导和充分的经济保障,家庭昆曲戏班的演出一般比较精美,总体水平也往往超过民间戏班。 明代晚期,昆曲演出进入宫廷,成为供皇帝娱乐的新形式。与此同时,昆曲突破区域限制,在北方也得到广泛的传播,真正彻底地为全社会所共同接受。这一阶段,明代昆曲领域名家辈出,体现出一种整体的实力。无论是戏剧作家、学者还是民间昆曲艺术家都勤于思索,勇于实践,凭着自己的能力与才华将昆曲不断引向更高的层次。

中国昆曲:作为表演艺术性‘非遗’的受众培养

一、昆曲的历史渊源

昆曲是中国传统戏曲中的一种,起源于元朝,兴盛于明清时期。它是在历代传统戏曲的基础上发展起来的,有着悠久的历史和深厚的文化内涵。昆曲以其细腻的唱腔、精巧的表演技巧和丰富的表演形式而闻名于世,被誉为“中国戏曲之花”。

昆曲素有“南戏之祖”、“中国古典戏曲艺术之祖”之称,其基本唱腔流派包括西皮、二黄、清角、苏州梆子等。昆曲音乐细腻动人,演员表演技巧高超,所以深受人们的喜爱,也成为了中国传统文化宝库中不可或缺的一部分。

二、受众现状

尽管昆曲具有深厚的文化内涵和丰富的表演形式,但是在当代社会,昆曲的受众却面临着一些问题。随着社会的不断变迁和文化的多元发展,现代人的审美需求和文化消费方式发生了变化,很多年轻人对昆曲的兴趣不高,观众年龄偏大成为了昆曲受众面临的现状。由于昆曲演出的场次和宣传力度不够,很多人对昆曲并不了解,也不会去观赏。由于社会生活的压力和快节奏的生活方式,年轻人们往往更倾向于追逐时尚、流行的文化娱乐形式,而对传统戏曲形式的关注度降低。

三、受众培养

针对昆曲受众面临的问题,需要寻求有效的方式进行受众培养。昆曲的传承和发展需要走出传统的表演形式,注重与当代社会文化的融合。在继承传统的可以通过创新表演形式,结合现代技术手段,打破传统演出的局限,吸引更多的观众。需要加大昆曲的推广和宣传力度,通过多种方式多渠道宣传昆曲的价值和魅力,提高公众对昆曲的了解和认知。可以通过举办一些昆曲讲座、展览、比赛等活动,吸引更多的年轻人参与,提高他们对昆曲的兴趣和认可度。学校和社会团体可以加大对昆曲的教育力度,开设昆曲课程、举办昆曲演出等活动,引导青少年和年轻人了解和接触昆曲,培养他们对传统文化的兴趣。

政府和相关机构也可以提供更多的资金支持和政策倾斜,推动昆曲的发展,促进昆曲的传承和普及。可以加大对昆曲艺术家、演员的培训力度,提升他们的表演水平和创作能力,为昆曲的发展注入更多的新鲜血液和活力。

昆曲文化的生存传承

昆曲文化的生存传承

昆曲,又称昆剧、昆腔、昆山腔.,是中国最古老的剧种之一,也是中国传统文化艺术中的珍品,它的发展历程是怎样的?文化传承又是怎么回事?下面是小编整理的昆曲文化的生存传承相关内容。

一、起源形成

昆曲是出现于中国明代的一种新兴戏剧样式,从16世纪晚期开始,它逐渐占据了剧坛的中心地位,成为此后两百多年间最重要的戏剧形式。昆曲从起源到正式形成经历了一个漫长的过程。

根据所能见到的资料,大约在南宋光宗皇帝时期,浙江永嘉的一种地方小戏迅速崛起,它以南方民间音乐为主要演唱曲调,所以被称为南戏。南戏保留了许多民间艺术的特点,不受任何清规戒律约束,演出自由活泼,带有较大的随意性。在发展过程中,南戏逐步吸收了唐宋以来多种成熟的传统音乐形式,日渐走向丰富和细致。但由于缺少上层知识分子的参与,它一时还无法克服自身所带有的种种先天或后天缺陷,以致于长期徘徊在一个不太高的层次上。

二、昆曲特点

昆剧表演的最大的特点是抒情性强、动作细腻,歌唱与舞蹈的身段结合得巧妙而谐和。昆剧是一种歌、舞、介、白各种表演手段相互配合的综合艺术,长期的演剧历史中形成了载歌载舞的表演特色,尤其体现在各门角色的表演身段上,其舞蹈身段大体可以分成两种:一种是说话时的辅助姿态和由手势发展起来的着重写意的舞蹈;一种是配合唱词的抒情舞蹈,既是精湛的舞蹈动作,又是表达人物性格心灵和曲辞意义的有效手段。

昆剧的戏曲舞蹈多方吸收和继承了古代民间舞蹈、宫廷舞蹈的传统,通过长期舞台演出实践,积累了丰富的说唱与舞蹈紧密结合的经验,适应叙事写景的演出场子的需要,创造出许多偏重于描写的舞蹈表演,与“戏”配合,成为故事性较强的折子戏。适应了抒情性和动作性都很强的演出场子的需要,创造出许多抒情舞蹈表演,成为许多单折抒情歌舞剧的主要表演手段。代表性剧目如《西川图·芦花荡》《精忠记·扫秦》《拜月亭·踏伞》《宝剑记·夜奔》《连环记·问探》《虎囊弹·山亭》等。

非遗 昆曲 讲解词

尊敬的各位听众,大家好!今天我将为大家带来一场关于非遗昆曲的讲解。

昆曲,原名“昆山腔”或简称“昆腔”,是中国古老的戏曲声腔、剧种,被誉为戏曲百花园中的一朵“兰花”。它发源于14世纪中国的苏州昆山,后经魏良辅等人的改良而走向全国,自明代中叶独领中国剧坛近300年。

昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等,以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称,被誉为“百戏之祖”。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为“中州韵”。

在昆曲的大发展中,涌现出了许多优秀的剧目和表演艺术家。其中,《牡丹亭》是昆曲中最著名的剧目之一,讲述了杜丽娘和柳梦梅的爱情故事,被誉为“中国戏剧史上压卷之作”。同时,昆曲的表演艺术家们也在不断创新和探索,使得昆曲的表演形式和内涵更加丰富和深刻。

然而,随着时代的变迁和社会的发展,昆曲也面临着许多挑战和困难。为了保护和传承这一非物质文化遗产,我们需要更多的关注和支持。同时,我们也应该更加深入地了解和欣赏昆曲,让这一古老的艺术形式在现代社会中焕发出新的光彩。

最后,我想用一句话来总结我的讲解:“昆曲是中国传统文化的重要组成部分,它以其独特的魅力和艺术价值在世界文化舞台上闪耀着光芒。”谢谢大家!

对昆曲的发展历程

昆曲是中国传统戏曲中的一种,起源于元代,经历了数百年的发展演变,深受人们的喜爱和赞美。它是中国戏曲文化宝库中的瑰宝,也是中国人民的重要文化遗产之一。

昆曲的起源可以追溯到元代,当时由蒙古族的统治者推广演出。元代末年,元朝灭亡,明朝成立,昆曲逐渐开始被更多的人民认可和喜爱。在明朝时期,昆曲流派逐渐分化,形成了西昆、东昆、苏昆等不同的流派。西昆以杭州地区为中心,东昆以济南地区为中心,苏昆以苏州地区为中心。各个流派都有自己独特的表演风格和特点。

到了清朝时期,昆曲进入了一个高峰期。清代是昆曲的鼎盛时期,不仅逐渐形成了明清两代的传统唱腔,还有了更多的剧目演出。在这个时期,昆曲迅速发展,成为了当时戏曲界的主流之一。许多杰出的昆曲表演艺术家也应运而生,为昆曲的发展做出了巨大的贡献。

到了民国时期,昆曲受到了西方文化的冲击,戏曲演出的观众逐渐减少,演员的人数也大幅度减少。昆曲在这个时期受到了很大的打击,几乎濒临了绝迹的边缘。但是在一些昆曲爱好者的坚持努力下,昆曲的传承没有中断,一些老艺术家仍然在坚守着自己的传统。

改革开放以后,随着对文化传统的重新认识和重视,昆曲也迎来了重新的发展机遇。一方面昆曲表演艺术逐渐走出国门,受到国际上的广泛关注和赞誉,成为中国文化的重要使者;另一方面也有越来越多的人开始关注和学习昆曲,努力推动昆曲的传承和发展。

如今的昆曲,既继承了传统的唱腔和表演方式,又不断吸收现代戏曲和舞台表演的成果,逐渐形成了独特的艺术风格。现代昆曲演员不仅需要具备出色的声乐技巧和表演能力,还需要具备丰富的文化素养和敏锐的艺术眼光。

昆曲的发展历程是一个传承与创新的过程。它凝结了无数艺术家的智慧和汗水,也融入了中国传统文化的精髓。昆曲演员们通过不断的学习和实践,让昆曲这门艺术融入到现代社会中,使之在当今社会中焕发新的活力。

昆曲虽然经历了多年的发展演变,但是它的精髓和思想内核仍然在。它讲述了人与人之间的情感纠葛和社会生活的点滴,传递着对人性、生活和社会的关注和思考。昆曲不仅仅是一种艺术形式,更是一种思想和精神的表达,它一直深深地触动着人们的心灵。

昆曲的发展过程

昆曲,中国古典戏曲艺术的瑰宝,也是中华文化的重要组成部分。它的发展过程经历了漫长的历史岁月,充满了变革与创新,形成了独特的艺术风格。

昆曲的发展源远流长,起源于元代。元朝时期,蒙古族的政治统治使得汉族戏曲受到限制,戏曲表演被禁止。然而,戏曲艺人并没有放弃,他们将各种表演元素融合在一起,形成了昆曲的雏形。在元末明初,昆曲开始得到正式的发展机会,并成为当时宫廷文化的瑰宝。

在明代,昆曲得到了更广泛的发展。明朝是一个文化繁荣的时代,社会上涌现了大量的戏曲爱好者和才华横溢的艺人。昆曲迅速流行起来,不仅在宫廷中演出,也越来越受到民间的喜爱。此时的昆曲已经具备了一些基本的艺术特点,如唱腔婉转动听、表演细腻入微,成为了中华戏曲五大剧种之一。

清代是昆曲发展的又一个重要时期。虽然清朝实行了封建专制,但昆曲在宫廷中得到了巨大的推广和发展。康熙、乾隆两位皇帝都对昆曲表演非常痴迷,每逢佳节必定举行盛大的演出,吸引了大批观众。这使得昆曲得到了更多的创作机会和表演平台,艺术水平得到了迅猛提高。

近代以来,昆曲经历了许多风云变幻。随着社会的进步和戏曲市场的多元化发展,昆曲逐渐面临了与新兴戏曲形式的竞争。然而,昆曲以其独特的魅力和丰富的内涵仍然吸引着许多传统艺术爱好者。为了与时俱进,昆曲开始与其他艺术形式进行交流与合作,如与京剧、话剧等合作演出,使昆曲焕发出新的生机与活力。

现代昆曲已经形成了多个流派,如昆腔、昆剧、昆调等。每个流派都有其独特的风格和表演特点,展现了不同的地域文化和审美观念。同时,昆曲也积极吸收并融合了一些现代戏曲表演技巧和艺术手法,使之更贴近现代观众的审美需求。

随着现代科技的进步,昆曲也进入了新的发展阶段。通过互联网和数字技术的推广,昆曲得以更广泛地传播和普及,吸引了更多的年轻观众参与其中。同时,昆曲也积极利用新技术手段进行创新,如借助虚拟现实技术进行身临其境式的观赏体验,使传统艺术与现代科技结合,为观众带来全新的享受。

。

昆曲,也称江南曲,是中国一种代表性传统文化的艺术形式,始于明清,传承至今。昆曲和中国其他地区的曲艺有着明显的区别:一方面它以武汉江汉岸,湖北武汉为中心,其推动技法、乐器、旁白、腔调、歌曲等一系列演出风格的发展;另一方面,表演活动的时间、地点,以及组成的人员的不断变化,大大丰富了昆曲的演出内容和形式。

昆曲以讲唱为主要演出形式,体现人们的日常生活,尤其是郊野的小山村的文化内容,加上许多悬疑曲调惊人的故事,一定程度上成为了一种风俗文化的表现。昆曲有着传统气息,并且越发深厚,正如昆曲文化里有“安得好昆曲醉月,发胸不用入青山”,“闻昆仑说黄鹤到,无端将泪暗洒楼”这样的诗中所体现出来的气氛。

昆曲以诗歌故事形式表现,主题涉及到对生活的描述及对社会的魔鬼的抵抗,色彩浓烈,情节生动。这种传统文化的特点,让昆曲表演成为一种现代文化的重要组成部分。由于昆曲的发展变化无常,其特点把持不稳,使它有既蕴藏着传统式的文化,又有着现代氛围的特质。其实,改革开放后,民间艺术也在革新和演变,昆曲也不例外。比如以前押调都比较老古,但是现在昆曲也开始运用现代押调,发展出更具现代色彩的曲调。

昆曲演出的变化也非常神奇,除了一些传统的特殊乐器外,一些现代乐器也开始被应用进来,把昆曲的演出变得更加丰富,也使它有更大的影响力。同时,昆曲也和国内现代文化相结合,很多注重剧本构思、强调行业道德操守的艺术形式日趋成熟。

昆曲作为一种传统文化,已经被当时有很多不统一的流派,其中一份有其独特优势。一般来说,昆曲表演格外注重传统文化,反映了地方感。音乐方面,一般传统的押调较多,故事的情节比较复杂,且绝对的中心思想即社会主义核心价值观,但有的地方昆曲变化也比较多,像不同音乐乐器的不断更新、舞蹈的演绎的融合,这使昆曲得以变得更加动态和丰富多彩.

昆曲有着极为丰富的旋律,现实生活的内容,加上歌舞金句等混合而成,将诗歌艺术、文学艺术、舞蹈艺术结合在一起。而这种交错的艺术形式,也是昆曲形成的重要特点之一。昆曲中每一句词,搭配着各种音乐乐器制作出音乐旋律,节奏和谐,以文学和艺术的方式来表达,让人们陶醉其中,充分感受艺术和欢乐。这也是昆曲与别的曲艺的区别,昆曲的传统的文化内涵在歌曲中尤为明显。

昆曲发展史

昆曲发展史:

昆曲是一种容纳舞台演出与文人清唱的综合戏剧文化样式,是中国传统戏曲中最古老的剧种之一,被称为“百戏之祖”,也是中国传统文化艺术的瑰宝,戏曲百花园中的一朵“兰花”。其声腔源自“昆山腔”,被称作“昆腔”,亦名“水磨调”,是中国古老的戏曲声腔、剧种,清代以来被称为“昆曲”,用“昆腔”演出的戏剧被称作“昆剧”。

始于元末 产于昆山

按现在流行的说法,昆曲发源于600多年前,由昆山人顾坚草创。早在元末明初之际,已作为南曲声腔的一个流派在昆山一带出现了。

随后,明代杰出昆曲音乐家、改革家魏良辅对昆山腔进行大胆改革,结合南北曲,形成了新的声腔,即昆腔。

盛于明朝 百戏之祖

昆山腔开始只是民间的清曲、小唱,流布区域最初也只限于苏州一带。到了万历年间,才以苏州为中心扩展到长江以南和钱塘江以北各地,万历末年还流入北京。昆山腔一时

间广受欢迎,成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种,是流行于当时文人雅士间的精致艺术。想必大家或多或少有所听闻,梁辰鱼写作的《浣纱记》,就是用昆曲声腔演唱的第一部昆剧剧作。

我们大致可以这么认为,从昆曲的历史发展上看,18世纪之前的400年,是昆曲逐渐成熟并日趋鼎盛的时期。在这段时间里,昆曲一直以一种近乎完美的表现方式向人们展示着世间的万般风情。富丽华美的演出程式,精雕细琢的歌词节奏,使得昆曲蔚然成风、风靡一时,但后来也导致昆曲逐渐走向繁难境地。

衰于清朝 暂退舞台

清朝时期,一直到乾隆嘉庆朝,昆曲都是当之无愧的“国剧”。在清朝宫廷里,上演的主要声腔之一就是昆曲,皇帝也会唱昆曲。而且,全社会都痴迷昆曲,有“家家收拾起,户户不提防”的说法。

清中叶以后,各种地方戏曲渐兴,它们粗犷的格调、旺盛的生命力、丰富多变的形式,被人们称之为“花部”(一般认为雅部就是昆曲,所谓“花雅之争”便是如此)。它们

的出现打破了长期以来的演出格局,戏曲的发展也由贵族化向大众化过渡,昆曲至此开始走下坡路。

旅游文化知识:昆曲文化之旅——了解中国传统戏曲艺术的文化根源

中国传统戏曲艺术以其独特的表现形式、强烈的史诗气息和深刻的文化内涵,一直被视为中国文化中的瑰宝。而作为中国传统戏曲艺术的代表之一,昆曲更是以它的华美唯美、细腻入微的表演艺术风格和独特的音乐韵律,赢得了中外广泛的信仰和欣赏。因此,昆曲文化之旅,是一次了解中国传统戏曲艺术的文化根源、深入了解中国文化和历史文化的卓越机会。

一、昆曲的历史和发展

昆曲,是中国传统戏曲艺术中的一种。春秋时期,曲艺已经出现在中国古代戏剧中,唐代时演员曲艺在社会上逐渐形成。随着社会的发展和演艺技术的不断提高,明代末年时,昆曲终于成为了一种独具特色的戏曲剧种。清代,昆曲在各地走红,成为了当时最为流行的戏曲剧种之一。 昆曲的发展历程,也经历了一系列重大变革和创新。比如,在明末清初,昆曲开始融合民间艺术特色,并逐渐发展出一系列新的表演技巧和音乐元素,形成了较为独立的艺术风格。此外,昆曲还在南方地区及海外地区流传,取得了丰硕成果。

二、昆曲的表演形式和特点

昆曲,既有说唱的表演形式,也有歌唱、舞蹈等多种表演方式。其特点主要有以下几个方面:

1)华美唯美:昆曲在表演形式和题材上都以华美唯美的艺术风格为主,充满了丰富、柔美、委婉的戏剧气息。

2)细腻入微:昆曲的表演技巧独具特色,每一个动作、每一次眼神交流都非常细腻入微,通过表演技巧来展现剧情中的感情、思想。

3)音乐韵律独特:昆曲的音乐是以“板调”为主,音调鲜明、高低变化明显,通过不同的曲调、音乐元素让观众进入情境,体验戏曲的情境。

三、昆曲的文化内涵和价值 昆曲不仅是一种表演形式,也是一种文化符号,具有深厚的人文内涵和艺术价值。它通过文字的表演艺术和音乐的迷人韵律,表达了中华民族集体的人类情感和感性思维,不断启发人们在生活中的积极作用。

1)传达情与理:昆曲通常以历史故事为主题,在表演过程中以情感表达情理,展现出人生百味中的种种情愫和对人生的思考。

昆曲的传承与发展

昆曲的发展与传承

昆曲发源于江苏昆山,并由此得名至今已有600多年历史,被称为“百戏之祖,百戏之师”,2001年5月18日,联合国教科文组织在巴黎宣布的第一批“人类口述和非物质遗产代表作”名单中就有中国的昆曲艺术,这是国人为之自豪的一项殊荣。昆曲的表演体系就是载歌载舞、虚实结合、形神兼备。后来发展的戏剧诸如晋剧、蒲剧、、湘剧、川剧、赣剧、桂剧、越剧和广东粤剧、闽剧都从昆曲的表演形式上汲取了养分,可以说,昆曲哺育滋养了众多的戏曲。

于是,如何将这个‘世界非物质文化遗产’很好的在下一代,尤其是在如今特别哈日哈韩的这一代,特别追求非主流的这一代中发展与传承,是我们接下来面临的一个重要课题。

据所查资料,集合两岸三地文化精英共同打造的青春版《牡丹亭》的出现,在大学校园里,引起了青年学生观赏昆曲的热潮。有“昆曲国宝元老”之称的顾笃璜老人站在艺术的角度并不认同这种对昆曲的创新。他觉得,传统《牡丹亭》只要6位演员,6种器乐就可以演下整本剧了,虽然表演不是很隆重,但却是昆曲的精华集中,没有一点多余的成分。而现在的昆曲演出,动辄80多人,前面有主要演员在唱,后面有伴舞,幕后还有十几、几十人的交响乐团在伴奏,视觉和听觉效果是丰富了,可失去了昆曲原本的韵味,也不是我们文化寻根所要的东西了。顾老被喻为昆曲保守派的领军人物,他认为昆曲经过数百年的发展已经成为了一个成功的艺术形式,不需要现在人再加入市场、时尚等杂交元素,就应该原汁原味。

但我觉得,青春版的牡丹亭主要是要启发青年学生,尤其是80后90后灯对昆曲这一“人类口述非物质文化遗产代表作”的兴趣及认识。我站在学生的角度,如果仅是通过传统的方式,几个角色在舞台上唱一些我们听都听不懂的戏曲,青年学生根本提不起兴趣。而通过这种创新型的青春版,能培养新一代的昆曲观众,就可以进一步保存、传承中国昆曲艺术的完美精华,保存中国传统文化经典和传统艺术经典。 昆曲艺术是人类三大古老的戏剧样式之一,是中国戏曲艺术最完美的表现形式。在现代文明的进程中,它与其它古老的文化样式一样承受着通俗文化的冲击。然而作为当代的知识分子,我们必须并尽力弘扬得天独厚的历史文化遗产,自觉担负起保护文化的民族特色、探索传统文化存活发展之路的重任。

昆曲历史发展

昆曲,中国戏曲剧种、人类非物质文化遗产代表作。从昆曲的历史发展上看, 18世纪之前的 400年,是昆曲逐渐成熟并日趋鼎盛的时期。在这段时间里,昆曲一直以一种完美的表现方式向人们展示着世间的万般风情。

明朝嘉靖年间是昆曲焕发新生的时期,归根结底源于一个人的大胆革新,即魏良辅。他被称为“曲之正宗”同时又被称为“昆腔之祖”,“昆曲之祖”。正因有他的大胆革新,吸收了当时流行的余姚腔、弋阳腔、海盐腔的特点,形成了新的声腔,昆曲才能重获新生。这种腔调软糯、细腻,好像江南人吃的用水磨粉做的糯米汤团,因此又有了个十分有趣的名字,叫“水磨调”,这就是当今的昆曲。

昆曲 江苏

昆曲原名“昆山腔”或简称“昆腔”,是中国古老的戏曲声腔、剧种,现又被称为“昆剧”。昆曲是中国传统戏曲中最古老的剧种之一,特别是戏曲艺术中的珍品,被称为百花园中的一朵“兰花”。昆曲发源于14世纪中国的苏州昆山,后经魏良辅等人的改良而走向全国,自明代中叶独领中国剧坛近300年。

昆曲糅合了唱念做打、舞蹈及武术等,以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻著称,被誉为“百戏之祖”。昆曲以鼓、板控制演唱节奏,以曲笛、三弦等为主要伴奏乐器,其唱念语音为“中州韵”。昆曲在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质遗产代表作”。2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2018年12月,教育部办公厅关于公布北京大学为昆曲中华优秀传统文化传承基地。

由于昆班的广泛演出活动,万历末年,昆曲经扬州传入北京、湖南,跃居各腔之首,成为传奇剧本的标准唱腔:“四方歌曲必宗吴门”。明末清初,昆曲又流传到四川、贵州和广东等地,发展成为全国性剧种。昆曲的演唱本来是以苏州的吴语语音为载体的,但在传入各地之后,便与各地的方言和民间音乐相结合,衍变出众多的流派,构成了丰富多彩的昆曲腔系,成为了具有全民族代表性的戏曲。至清朝乾隆年间,昆曲的发展进入了全盛时期,从此昆曲开始独霸梨园,绵延至今六、七百年,成为现今中国乃至世界现存最古老的具有悠久传统的戏曲形态。

昆山腔开始其流布区域,开始只限于苏州一带,万历年间,以苏州为中心扩展到长江以南和钱塘江以北各地,万历末年还流入北京,到了清代,由于康熙喜爱昆曲,更使之流行。这样昆山腔便成为明代中叶至清代中叶影响最大的声腔剧种。

据学者研究称,“昆曲所代表的美学趣味虽然明显是南方的,尤其是江南地区的,但是其文化身份却并不属于一时一地,它凝聚了中国广大地区文人的美学追求以及艺术创造。正是由于它是文人雅趣的典范,才具有极强的覆盖能力,有得到广泛传播的可能,并且在传播过程中,基本保持着它在美学上的内在的一致性。”

昆曲的传承与时代创新

昆曲是中国传统戏曲中的一种,它有着悠久的历史和深厚的文化底蕴。作为一名文化爱好者,我一直对昆曲的传承与时代创新感兴趣。在本文中,我将深入探讨昆曲的传承,以及如何在时代的变迁中进行创新。

一、昆曲的传承

1. 传统的传承方式

昆曲作为一种传统的艺术形式,其传承方式主要是口传心授,从师傅到徒弟的代际传承。在传统昆曲家族中,艺术才能常常通过家族血脉得到传承,门第观念也在其中起到了重要的作用。这种传承方式在很大程度上保持了昆曲的纯正性和传统风格。

2. 昆曲剧团的传承

除了家族传承,昆曲还经过剧团的方式进行传承。上世纪二三十年代,一些昆曲剧团开始兴起,他们通过演出、培训和传统曲目的传承,起到了传播和继承昆曲艺术的重要作用。这种传承方式增加了昆曲知名度,使更多的人有机会接触和了解昆曲。

3. 昆曲的非遗保护

随着时间的推移,昆曲也逐渐面临着传承和保护的挑战。为了保护昆曲这一非物质文化遗产,国家政府采取了一系列措施,例如设立昆曲专业学校,建立昆曲艺术团队等。

二、昆曲的时代创新

1. 题材创新

传统昆曲剧目主要以历史传说和宫廷故事为题材,但随着时代的变迁,新的题材也被引入到昆曲中。现代昆曲作品除了传统的历史故事外,还涉及到当代社会问题和人物形象,使得昆曲更贴近现实生活。

2. 舞台形式创新

现代化的舞台技术也为昆曲的创新带来了新的可能性。灯光、音效和背景幕布等技术手段的运用使得昆曲舞台更加丰富多样。舞台布景和服装设计也在创新中发展,从而提升了观众的观赏体验。

3. 教育与推广创新

为了更好地推广和传承昆曲,新的教育方式也开始在昆曲界兴起。在一些高校或文化机构开设昆曲专业或培训班,通过系统的学习和培训,使更多的人有机会以专业的角度去学习和欣赏昆曲。

三、我的观点和理解

昆曲作为中国传统文化的代表之一,其传承与创新是保护和发展昆曲艺术的关键。我认为传承昆曲的核心是要求传承者保持对传统的尊重和理解,同时注入创新的元素。只有在这样的前提下,才能够在传承中实现时代的创新,并使昆曲在当代社会中焕发新的活力。

关于昆曲的资料

昆曲,又称“昆腔”,是指中国戏曲中的一种。起源于明代,流行于江苏、浙江、上海等地。昆曲因其独特的音乐、表演风格和渊源流长的历史文化底蕴,成为中国境内最具代表性、最受瞩目的传统戏曲艺术之一。

昆曲音乐是昆曲的主体,它的音乐体系是中国传统古典音乐中极为丰富的一种。昆曲音乐表现手法丰富,多变,有逼真、简洁、凝重的特点。其中,昆曲的慢板、快板、断调等形式是其音乐特色之一。慢板是昆曲的代表性形式,以悠缓优美而感人肺腑的节奏为主,表现深刻、抒情而含蓄。快板则以快速、欢快、灵巧见长,表现昆曲阳刚之美。断调则为昆曲特有的特色之一,表现对人物性格情态的深刻剖析。

昆曲的表演风格独具特色,其表演特点是化繁为简,简约明快,力求“十八般武艺,样样精通”,同时亦讲究肢体语言、面部表情和角色动作的协调性。昆曲崇尚自然真切、高雅典雅、古朴端庄,注重人物的身份、社会地位、性格特征的描绘。昆曲表演的“四功”——唱、念、做、打——则体现了昆曲表演全面性的一面。唱、念,是昆曲表演中的“线”,即唱腔和说白;做、打,则是昆曲表演中的“色”,即动作和肢体表演。

昆曲历史悠久,源远流长,已经存在了几百年的历史,并且一直为民间所传唱。明代晚期至清代中期是昆曲的黄金时期,昆曲表演的实践和理论的成就都在这一时期达到了顶峰。现代昆曲则具有多元、多样的特点,不断的吸纳、应用其他表演艺术的先进技术,使昆曲在保持传统的同时,也不断与时俱进,新奇多姿。

昆曲作为中国传统艺术中的重要组成部分,其文化魅力和社会意义不可忽视。昆曲是中国传统文化的重要组成部分之一,它是中国古代文化和音乐艺术的重要遗产,同时也是中华文化和民族感情的体现和传承,具有不可忽视的价值。昆曲在中国传统戏曲艺术中占有重要地位,是中华文化传承的重要载体,是经营艺术与传承文化的桥梁。昆曲更是中国人尊重传统、珍视文化、维护民族精神的精神象征。

昆山昆曲介绍

Kunqu, also known as Kunshan nanxi, is a traditional Chinese opera

and one of the oldest forms of Chinese opera. 昆曲,又称昆山南戏,是中国的传统戏剧形式之一,也是中国最古老的戏曲之一。

Originating in the Wu cultural area of China, Kunqu has a history of

over 600 years. Its origins can be traced back to the Ming Dynasty,

and it was popular during the Qing Dynasty as well. Kunqu's rich

history and cultural significance make it an important part of China's

performing arts heritage. 起源于中国的吴文化区,昆曲有着600多年的历史。它的起源可以追溯到明朝,清朝时期它也很受欢迎。昆曲丰富的历史和文化意义使它成为中国表演艺术遗产的重要组成部分。

One of the key characteristics of Kunqu is its elegant and refined

performance style. The movements, gestures, and vocal techniques

in Kunqu are highly stylized, and the performers undergo extensive

training to master these intricate skills. The emphasis on elegance

and refinement sets Kunqu apart from other forms of Chinese opera,