鄂教版小学科学三年级上册实验报告单分析

- 格式:doc

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:7

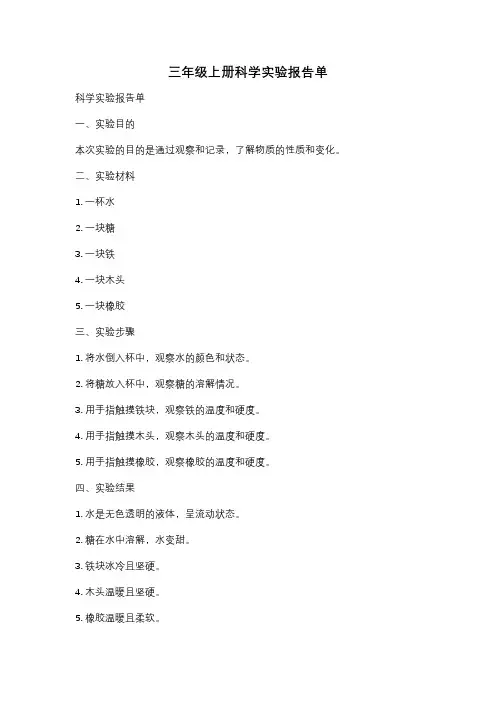

三年级上册科学实验报告单科学实验报告单一、实验目的本次实验的目的是通过观察和记录,了解物质的性质和变化。

二、实验材料1. 一杯水2. 一块糖3. 一块铁4. 一块木头5. 一块橡胶三、实验步骤1. 将水倒入杯中,观察水的颜色和状态。

2. 将糖放入杯中,观察糖的溶解情况。

3. 用手指触摸铁块,观察铁的温度和硬度。

4. 用手指触摸木头,观察木头的温度和硬度。

5. 用手指触摸橡胶,观察橡胶的温度和硬度。

四、实验结果1. 水是无色透明的液体,呈流动状态。

2. 糖在水中溶解,水变甜。

3. 铁块冰冷且坚硬。

4. 木头温暖且坚硬。

5. 橡胶温暖且柔软。

五、实验分析1. 水的性质:水是一种无色透明的液体,能够流动。

这表明水具有流动性和透明性。

2. 糖的性质:糖在水中溶解,水变甜。

这说明糖具有可溶解性,能够改变水的味道。

3. 铁的性质:铁块冰冷且坚硬。

这表明铁具有导热性和硬度。

4. 木头的性质:木头温暖且坚硬。

这说明木头具有保温性和硬度。

5. 橡胶的性质:橡胶温暖且柔软。

这表明橡胶具有保温性和柔软性。

六、实验结论通过本次实验,我们可以得出以下结论:1. 不同物质具有不同的性质和变化。

2. 水是无色透明的液体,能够流动。

3. 糖在水中溶解,能够改变水的味道。

4. 铁块冰冷且坚硬,具有导热性和硬度。

5. 木头温暖且坚硬,具有保温性和硬度。

6. 橡胶温暖且柔软,具有保温性和柔软性。

七、实验思考1. 为什么水是无色透明的液体?水的无色透明是由于水分子的结构和排列方式决定的。

2. 为什么糖能够溶解在水中?糖分子与水分子之间存在着相互作用力,使得糖能够溶解在水中。

3. 为什么铁块比木头和橡胶冷?铁是一种导热性能较好的金属,能够迅速吸收周围的热量,所以感觉冷。

4. 为什么木头和橡胶比铁块温暖?木头和橡胶的导热性能较差,不容易吸收周围的热量,所以感觉温暖。

5. 为什么橡胶比木头柔软?橡胶分子的结构和排列方式使得其具有较好的弹性,所以感觉柔软。

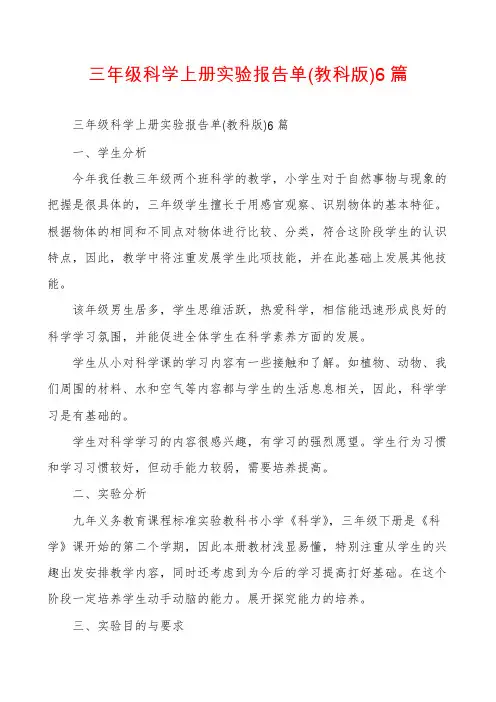

三年级科学上册实验报告单(教科版)6篇三年级科学上册实验报告单(教科版)6篇一、学生分析今年我任教三年级两个班科学的教学,小学生对于自然事物与现象的把握是很具体的,三年级学生擅长于用感官观察、识别物体的基本特征。

根据物体的相同和不同点对物体进行比较、分类,符合这阶段学生的认识特点,因此,教学中将注重发展学生此项技能,并在此基础上发展其他技能。

该年级男生居多,学生思维活跃,热爱科学,相信能迅速形成良好的科学学习氛围,并能促进全体学生在科学素养方面的发展。

学生从小对科学课的学习内容有一些接触和了解。

如植物、动物、我们周围的材料、水和空气等内容都与学生的生活息息相关,因此,科学学习是有基础的。

学生对科学学习的内容很感兴趣,有学习的强烈愿望。

学生行为习惯和学习习惯较好,但动手能力较弱,需要培养提高。

二、实验分析九年义务教育课程标准实验教科书小学《科学》,三年级下册是《科学》课开始的第二个学期,因此本册教材浅显易懂,特别注重从学生的兴趣出发安排教学内容,同时还考虑到为今后的学习提高打好基础。

在这个阶段一定培养学生动手动脑的能力。

展开探究能力的培养。

三、实验目的与要求1、知道与周围常见事物有关的浅显的科学知识,并能应用于日常生活,逐渐养成科学的行为习惯和生活习惯。

2、了解科学探究的过程和方法,尝试应用于科学探究活动,逐步学会科学地看问题、想问题。

3、保持和发展对周围世界的好奇心与求知欲,形成大胆相信、注重证据、敢于创新的科学态度和爱科学、爱家乡、爱祖国的情感。

四、实验措施1、充分利用好学校的科学实验室,尽可能的去科学实验室上课,做到“精讲多练”,多通过实验引导学生自己发现问题,解决问题,得到收获。

2、注重学生课外的拓展研究,不应只停留在课堂教学内,要将学生带出教室,到大自然中去,到社会中去,将科学课的学习从课堂延伸扩展到活动课程,扩展到家庭和社会。

转眼间,我在语文教师的语文教学岗位上又平凡地走过了一年。

追忆往昔,展望未来,为了更好的总结经验教训使自我迅速成长,成为一名合格的"“人民教师”,无愧于这一称号,我现将本年度教学工作情景总结如下:一、师德方面:加强修养,塑造“师德”。

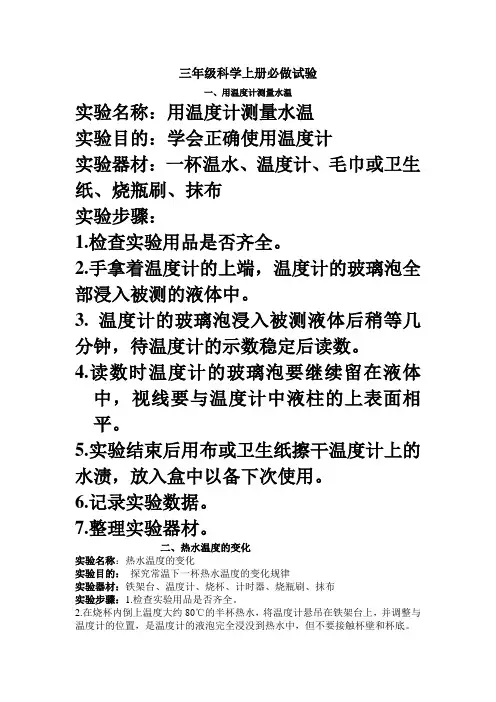

三年级科学上册必做试验一、用温度计测量水温实验名称:用温度计测量水温实验目的:学会正确使用温度计实验器材:一杯温水、温度计、毛巾或卫生纸、烧瓶刷、抹布实验步骤:1.检查实验用品是否齐全。

2.手拿着温度计的上端,温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中。

3. 温度计的玻璃泡浸入被测液体后稍等几分钟,待温度计的示数稳定后读数。

4.读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。

5.实验结束后用布或卫生纸擦干温度计上的水渍,放入盒中以备下次使用。

6.记录实验数据。

7.整理实验器材。

二、热水温度的变化实验名称:热水温度的变化实验目的:探究常温下一杯热水温度的变化规律实验器材:铁架台、温度计、烧杯、计时器、烧瓶刷、抹布实验步骤:1.检查实验用品是否齐全。

2.在烧杯内倒上温度大约80℃的半杯热水,将温度计悬吊在铁架台上,并调整与温度计的位置,是温度计的液泡完全浸没到热水中,但不要接触杯壁和杯底。

3.当温度计的液柱上升到99最高点时,读出此时的温度,并将温度填写在表格内。

从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15—20分钟。

4.记录实验数据。

5.整理实验器材。

实验记录:实验现象:热水的温度逐渐降低,当降至室温时,温度不再下降。

实验结论:热水降温的过程是先快后慢,直到与室温相同。

三、量取一定体积的液体实验名称:量取一定体积的液体实验目的:正确使用量筒和胶头滴管来量取一定体积的液体。

实验器材:合适规格的量筒、胶头滴管、烧杯、水、烧瓶刷、抹布。

实验步骤:1.检查实验用品是否齐全。

2.将量筒放置平稳。

先用烧杯向量筒中倒入水,当量筒内液体接近目标刻度线时,改用胶头滴管滴加到刻度位置。

3. 读数,使视线与液面凹面最低处相平,写下体积数。

4.整理实验器材。

【说明】1、水面接近刻度线时再改用胶头滴管滴加。

2、读数时,要将量筒放在水平桌面上,不能用手拿起。

四、改变浮和沉实验名称:改变浮和沉实验目的:探究改变物体浮沉的方法。

鄂教版小学三年级科学上册实验汇总1、淀粉实验方法:在米饭上滴几滴碘酒现象:米饭会变蓝结论:米饭的主要营养成分是淀粉2、脂肪实验方法:把花生在纸上按压现象:纸上会留下明显的油迹结论:花生的主要营养成分是脂肪3、蛋白质实验方法:把瘦肉放在火上烧现象:会有烧头发那样的气味结论:瘦肉的主要营养成分是蛋白质4、水变清实验一方法:在烧杯中加矾,用玻璃棒搅拌后静置沉淀。

5、水变清实验二方法:把烧杯中的水倒入用饮料瓶中加入洗净的沙石制成的过滤装置中,流出来的就是清水。

6、烧开水实验现象:用酒精灯加热烧瓶中的水,烧瓶底部会有少量的气泡,水的体积增大,水温逐渐上升。

当水温上升到100℃的时候就不再上升,烧瓶底部有大量的气泡冒出,烧瓶口有大量白气冒出,继续加热一会后水的体积会变小。

7、水热胀冷缩实验方法:取一个玻璃瓶,在瓶口的软塞中插入一根吸管,瓶中装满高锰酸钾溶液,将瓶子分别放入热水和冷水中。

现象:瓶子放入热水中水柱会上升,放入冷水中水柱下降。

结论:液体(水)有热胀冷缩的性质。

8空气热胀冷缩实验方法:把一个气球套在烧瓶口上,分别放入热水和冷水中。

现象:烧瓶放入热水中后气球会变大,放入冷水中后气球变小。

结论:气体(空气)有热胀冷缩的性质。

9、铁球热胀冷缩实验方法:取一个大小合适的铁环和铁球,加热和放入冷水中分别穿过铁环。

现象:加热后铁球不能穿过铁环,放入冷水中后又可以通过铁环。

结论:固体(铁球)有热胀冷缩的性质。

10、水的热对流实验(烧杯加热)方法:在装有水的烧杯中加入少量碎纸屑,用酒精灯加热。

现象:碎纸屑在烧杯中上下循环。

结论:火把热传给烧杯底部,烧杯底部把热传给烧杯底部的水,烧杯底部的水受热上升,烧杯上部的冷水下降,如此循环,直到把整杯水加热。

11、水的热对流实验(方管加热)方法:在装有水的玻璃方管内加入碎纸屑,用酒精灯加热。

现象:碎纸屑沿着方管循环。

结论:水的传热方式是对流。

12、方糖溶解实验方法:将一块方糖放入开水中后用玻璃棒搅拌。

三年级上科学试验报告标题:酸碱中和实验报告一、实验目的探究酸碱中和反应的特点和条件,并观察中和反应的现象。

二、实验材料试管、漏斗、烧杯、酸、碱溶液、酸碱指示剂、水、红色菜叶。

三、实验步骤1. 在试管中倒入适量的酸溶液。

2. 通过漏斗加入碱溶液,同时滴加酸碱指示剂。

3. 不断滴加碱溶液,同时观察试管中颜色的变化。

4. 当试管中的颜色变为中性时,停止滴加碱溶液,记录滴加的碱溶液体积。

四、实验结果1. 在滴加酸碱指示剂之前,酸溶液的颜色呈现红色。

2. 滴加碱溶液后,酸溶液的颜色逐渐变淡,最后变成橙色。

3. 当试管内的颜色变为橙色时,停止滴加碱溶液。

记录此时滴加的碱溶液体积为5ml。

五、实验分析通过观察实验现象和实验结果,我们可以得出以下结论:1. 酸溶液和碱溶液反应后,酸溶液的酸性逐渐减弱,呈中性。

2. 中和点是指酸碱溶液反应到正好中性的时候,即酸和碱的分子数量相等。

3. 中和点可以通过酸碱指示剂的颜色变化来判断,颜色变化的中间阶段正好是中和点。

六、实验总结通过这次实验,我们了解了酸碱中和反应的特点和条件,具体实验过程中还观察到了酸碱溶液颜色变化的现象。

中和反应时,酸性和碱性逐渐减弱,最终呈中性。

中和点能够通过酸碱指示剂的颜色变化来判断。

这次实验让我们更加深入地了解了酸碱中和反应的过程,为我们今后的学习提供了良好的基础。

七、注意事项1. 实验时要小心操作,不要乱倒酸碱溶液。

2. 实验完成后,要及时清理实验器材,保持实验台的整洁。

3. 在实验时要注意安全,避免酸碱溶液溅泼到皮肤和眼睛上,如发生意外,要立即用大量清水冲洗,并及时寻求医疗帮助。

三年级上册科学实验报告单一、实验名称:观察水的特征。

(一)实验目的。

通过观察和比较,了解水是无色、无味、透明、会流动的液体。

(二)实验器材。

透明水杯、水、牛奶、白醋、筷子、水槽。

(三)实验步骤。

1. 观察水的颜色。

- 将水倒入透明水杯中,透过水杯观察水的颜色,记录下来。

2. 闻水的气味。

- 轻轻扇动水杯口的空气,闻水的气味,与闻白醋和牛奶的气味方法相同,进行对比并记录。

3. 观察水的透明度。

- 在明亮处观察装水的水杯,看能否透过水看到水杯后面的物体,再与装有牛奶的水杯对比观察,记录结果。

4. 观察水的流动性。

- 将水杯中的水缓慢倒入水槽中,观察水的流动状态,并用筷子在水中搅拌,观察水的变化并记录。

(四)实验现象。

1. 水在透明水杯中看起来没有颜色。

2. 闻不到水有特殊的气味。

3. 能够清楚地透过水看到水杯后面的物体,水是透明的,而牛奶是不透明的白色。

4. 水从水杯倒入水槽时呈柱状流下,用筷子搅拌时水会随着筷子的搅动而改变形状,证明水会流动。

(五)实验结论。

水是无色、无味、透明、会流动的液体。

二、实验名称:探究纸的吸水性。

(一)实验目的。

比较不同种类纸张的吸水性强弱。

(二)实验器材。

卫生纸、打印纸、牛皮纸、滴管、红墨水、同样大小的纸片(每种纸若干片)、盘子。

(三)实验步骤。

1. 在盘子里倒入适量的红墨水。

2. 用滴管吸取红墨水,分别在三张同样大小的卫生纸、打印纸和牛皮纸的一端滴上一滴红墨水。

3. 观察红墨水在不同纸张上的扩散情况,每隔1分钟记录一次红墨水扩散的范围大小,持续观察5分钟。

(四)实验现象。

1. 卫生纸:红墨水在卫生纸上扩散速度非常快,1分钟内就扩散出较大范围,5分钟后几乎扩散到纸张的大部分区域。

2. 打印纸:红墨水在打印纸上的扩散速度比卫生纸慢,1分钟时扩散范围较小,随着时间推移,5分钟后扩散范围约占纸张的三分之一左右。

3. 牛皮纸:红墨水在牛皮纸上扩散最慢,1分钟时几乎看不到明显扩散,5分钟后扩散范围也很小,仅在滴墨水处周围有一点淡淡的红色。

三年级上册科学实验报告单实验名称,水的三态转化。

实验目的,通过观察水的三态转化过程,了解水的凝固、融化和汽化现象,培养学生的观察和实验能力。

实验材料,冰块、水杯、火柴、玻璃棒、镊子、铝锅、烧杯、水。

实验步骤:1. 将一块冰块放在室温环境中,观察冰块的状态。

2. 用火柴点燃一根蜡烛,然后将烛火放在冰块上方,观察冰块的变化。

3. 用玻璃棒和镊子将冰块取出,放在烧杯中加热,观察冰块的变化。

4. 将水倒入铝锅中,加热至沸腾,观察水的状态。

实验结果:1. 当冰块放在室温环境中时,冰块保持固态。

2. 当烛火放在冰块上方时,冰块开始融化成水。

3. 当冰块加热时,水开始融化成液态。

4. 当水加热至沸腾时,水开始汽化成水蒸气。

实验结论:通过本次实验,我们观察到了水的三态转化过程。

当水受热时,会从固态转化为液态,这个过程称为融化;当水继续受热时,会从液态转化为气态,这个过程称为汽化。

而在适当的条件下,水也可以从气态转化为液态,这个过程称为凝结;从液态转化为固态,这个过程称为凝固。

这些现象都是由于水分子在不同温度下的运动状态发生改变所致。

实验反思:本次实验通过观察水的三态转化过程,让我们更加深入地了解了水的物态变化规律。

同时,也培养了我们的观察和实验能力,让我们在实验中学会了如何正确地操作实验器材,如何进行实验记录和结果分析。

实验展望:通过今后的学习,我们将继续深入探讨物质的三态转化规律,进一步了解物质的微观结构和性质,为我们的科学学习打下坚实的基础。

结语:通过本次实验,我们对水的三态转化有了更深入的了解,也培养了我们的实验能力和科学素养。

希望在今后的学习中,我们能够继续努力,更好地掌握科学知识,为将来的学习打下坚实的基础。

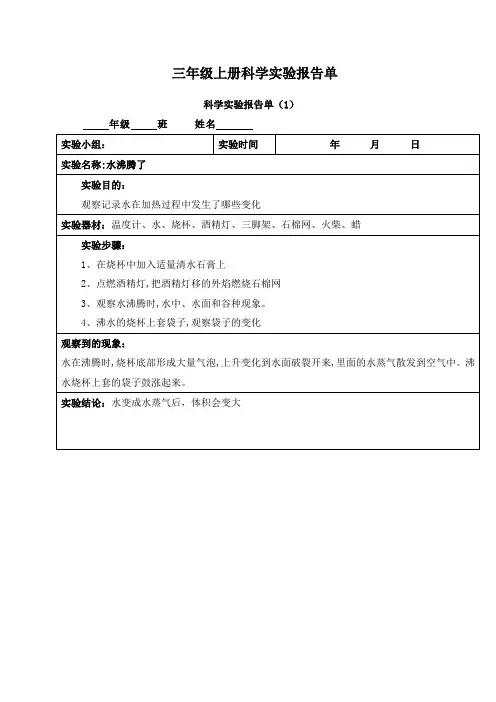

三年级上册科学实验报告单

科学实验报告单(1)

年级班姓名

科学实验报告单(2)

年级班姓名

实验步骤:

1、在试管里加入的水,记号笔在水面好标记,用温度计测量水的温度。

2、烧杯外包裹一块干毛巾,在杯子里装满碎冰,把试管插入碎冰中。

用温度计观察试管里水温的变化。

3、在碎冰里加入较多的食盐,保持几分钟持续观测试管里的水温。

4、观察到试管里的水开始结冰时,读出温度计的示数。

5、观察水结冰后的高度。

科学实验报告单(3)

年级班姓名

科学实验报告单(4)年级班姓名

科学实验报告单(5)年级班姓名

科学实验报告单(6)

年级班姓名

科学实验报告单(7)

年级班姓名

科学实验报告单(8)

年级班姓名

科学实验报告单(9)

年级班姓名

年级班姓名

年级班姓名

科学实验报告单(12)

年级班姓名

年级班姓名

年级班姓名

年级班姓名

年级班姓名。

三年级科学实验报告(共篇)————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:23 篇一:三年级科学实验报告单上册三年级科学上册实验第一单元 《科学在我们身边》 1、实验名称: 减少空气阻力 (第3课 科学在我们身边)实验目的:流线型的物体能减少空气阻力。

实验材料 :蜡烛、火柴、瓶子、木块 、书本、文具盒、 小漏斗。

实验结论:温度计能准确的测量水温。

注意事项:在测量之前要先估测被测物体的温度,根据估计的温度选用量程合适的温度计,一定注意被测物体的温度不能超过温度计的最大测量值。

5、实验名称:水温的变化 (第7课水温的变化)实验步骤 :1、点燃蜡烛,固定在桌子上。

2、隔着这些形状不同的物体,吹点燃的蜡烛。

3、使漏斗的宽口正对着蜡烛的火焰,从漏斗的小口用力吹气,蜡烛能吹灭吗?4、反过来用漏斗的宽口用力吹气,蜡烛能吹灭吗? 实验现象 :1、隔着瓶子能吹灭蜡烛,隔着木块、文具盒、书本吹不灭蜡烛。

2、用漏斗的宽口对着火焰吹气时,火苗不容易吹灭。

反之蜡烛将很容易吹灭。

实验结论: 流线型的物体能减少空气阻力。

注意事项:1、瓶子、木块和漏斗与蜡烛的距离必须相等。

2、嘴与蜡烛的火焰要在同一个水平线上。

第二单元 我们怎么知道3、实验名称:辨认物体 (第4课 怎样认识物体)实验目的:学会辨认物体的方法。

实验材料:矿泉水、酱油、白醋、盐水、白糖水、白酒 筷子。

实验步骤:1、用眼睛看,辨别出酱油。

2、用鼻子闻,可辨别出白酒、白醋。

3、用舌头尝,可辨别出白糖水、矿泉水、盐水。

实验结论:辨别物体特征时,要遵循一看、二闻、三尝的实验顺序。

注意事项:1、在用“闻”这种方法时,提醒学生不要直接靠近实验物体,要用手扇动,使气体飘过来闻。

2、在用“尝”这种方法时,提醒学生要用筷子或玻璃棒蘸取少量的物品来尝。

4、实验名称:测量水温 (第6课 哪杯水热)实验目的:学会使用温度计。

小学科学三年级上册演示实验报告单实验内容:鹦鹉站立制作实验年级:三年级上册第一单元课题:1、搞一名大科学家实验器材:彩色卡纸一张、剪刀、回形针实验类型:教师模拟、学生操作方式实验结论:回形针分别别在鹦鹉的脚的两侧,可以使鹦鹉平稳站立在手指上。

实验内容:蜗牛观测实验年级:三年级上册第二单元课题:1、校园里的小动物实验器材:蜗牛一只、大号餐盘、菜叶、肉片、苹果皮、鸡蛋、面包、醋、啤酒、玻璃片实验类型:教师放到食物展位上展现实验实验结论:上述食物,蜗牛只吃菜叶,如用书上几种材料,蜗牛除了菜叶还喜欢黄瓜。

遇到醋或者酒之类刺激物体,蜗牛会立刻缩回到壳里。

实验内容:水的毛细现象年级:三年级上册第三单元课题:2、奇妙的水实验器材:不同颜色的水、纸巾;粉笔、纱布、塑料片、玻璃片(2块,在其中一块玻璃片上绕上几圈透明胶);两支粗细不一样的玻璃管;实验类型:教师模拟实验、学生操作方式实验实验结论:水能沿着缝隙或小孔向上“爬升”,这种现象叫做毛细现象。

孔隙越小,水爬升得越高。

实验内容:水的特性探究实验年级:三年级上册第三单元课题:2、奇妙的水实验器材:滴管、一元硬币、烧杯、回形针每组一盒;戳好洞的可乐瓶一只、水盆一个;大小烧杯各一只、橡皮泥一块、50克砝码一只、细线一根。

实验类型:水的表面张力为学生操作方式实验,可以喷气的水和可以飘浮的水为教师模拟实验,水的熔化实验为学生操作方式实验会团结的水:水面会成一个圆弧形,因为表面的水有一股相互之间拉着的力,可以承受一点的重量。

可以喷气的水:瓶子上方小孔的水喷气的距离将近,下方小孔的水喷气的距离远,因为孔越高,受水的压力越高,所以箭不远;孔边线越高,水的压力也越大,所以箭得最北。

会托举的水:开始小烧杯浮在大烧杯里,放入砝码后仍会浮在水中,但位置下降了,大烧杯里水位上升了。

放得砝码越重,水位越高,小烧杯沉得越低,直至沉入底部。

“曹冲称象”就是用了这个原理,表现出古代人民的智慧。

三年级科学上册必做试验一、用温度计测量水温实验名称:用温度计测量水温实验目的:学会正确使用温度计实验器材:一杯温水、温度计、毛巾或卫生纸、烧瓶刷、抹布实验步骤:1.检查实验用品是否齐全。

2.手拿着温度计的上端,温度计的玻璃泡全部浸入被测的液体中。

3. 温度计的玻璃泡浸入被测液体后稍等几分钟,待温度计的示数稳定后读数。

4.读数时温度计的玻璃泡要继续留在液体中,视线要与温度计中液柱的上表面相平。

5.实验结束后用布或卫生纸擦干温度计上的水渍,放入盒中以备下次使用。

6.记录实验数据。

7.整理实验器材。

二、热水温度的变化实验名称:热水温度的变化实验目的:探究常温下一杯热水温度的变化规律实验器材:铁架台、温度计、烧杯、计时器、烧瓶刷、抹布实验步骤:1.检查实验用品是否齐全。

2.在烧杯内倒上温度大约80℃的半杯热水,将温度计悬吊在铁架台上,并调整与温度计的位置,是温度计的液泡完全浸没到热水中,但不要接触杯壁和杯底。

3.当温度计的液柱上升到99最高点时,读出此时的温度,并将温度填写在表格内。

从此时起每隔两分钟记录一次,持续观察15—20分钟。

4.记录实验数据。

5.整理实验器材。

实验记录:1.实验记录表2.绘制统计图实验现象:热水的温度逐渐降低,当降至室温时,温度不再下降。

实验结论:热水降温的过程是先快后慢,直到与室温相同。

三、量取一定体积的液体实验名称:量取一定体积的液体实验目的:正确使用量筒和胶头滴管来量取一定体积的液体。

实验器材:合适规格的量筒、胶头滴管、烧杯、水、烧瓶刷、抹布。

实验步骤:1.检查实验用品是否齐全。

2.将量筒放置平稳。

先用烧杯向量筒中倒入水,当量筒内液体接近目标刻度线时,改用胶头滴管滴加到刻度位置。

3. 读数,使视线与液面凹面最低处相平,写下体积数。

4.整理实验器材。

【说明】1、水面接近刻度线时再改用胶头滴管滴加。

2、读数时,要将量筒放在水平桌面上,不能用手拿起。

四、改变浮和沉实验名称:改变浮和沉实验目的:探究改变物体浮沉的方法。

三年级上科学实验报告单三年级上科学实验报告单科学实验是学习科学知识的重要途径之一。

在三年级上学期,我们进行了许多有趣的科学实验,通过实践探索,我们不仅加深了对科学原理的理解,还培养了动手能力和观察力。

下面,我将为大家分享几个我参与过的实验报告。

实验一:水的三态变化实验目的:观察水的三态变化,并了解其原理。

实验材料:冰块、水、火源、温度计。

实验步骤:1. 将冰块放在容器中。

2. 用火源加热容器中的冰块。

3. 使用温度计测量冰块融化时的温度。

4. 观察冰块融化后的水的状态。

实验结果:通过实验,我们观察到了冰块融化的过程。

当冰块受热时,温度逐渐上升,直到0摄氏度。

在这个温度下,冰块开始融化,变成液态的水。

当继续加热水时,水的温度逐渐上升,直到100摄氏度。

在这个温度下,水开始沸腾,变成水蒸气。

实验结论:通过这个实验,我们了解到了水的三态变化。

水在低温下会凝固成冰,温度上升时,冰会融化成水,当水被加热到一定温度时,会沸腾成水蒸气。

这个实验让我们更深入地了解了物质的性质和变化。

实验二:植物的光合作用实验目的:观察植物进行光合作用的过程,并了解光合作用的原理。

实验材料:绿色植物、水、太阳光。

实验步骤:1. 将绿色植物放在阳光下。

2. 给植物浇水,保持土壤湿润。

3. 观察植物的生长情况。

实验结果:通过实验,我们观察到了植物在阳光下的生长情况。

我们发现,植物在阳光下能够正常生长,并且茎叶变得更加绿色。

实验结论:通过这个实验,我们了解到了植物进行光合作用的过程。

光合作用是植物利用太阳能将二氧化碳和水转化为氧气和葡萄糖的过程。

阳光是光合作用的能量来源,植物通过光合作用获得能量,实现生长和发育。

实验三:磁铁的吸引力实验目的:观察磁铁的吸引力,并了解磁铁的原理。

实验材料:磁铁、铁钉、纸片。

实验步骤:1. 将磁铁靠近铁钉,观察是否有吸引力。

2. 将磁铁靠近纸片,观察是否有吸引力。

实验结果:通过实验,我们观察到了磁铁的吸引力。

三年级科学实验报告单上册三年级科学实验报告单上册科学实验是培养学生科学思维和动手能力的重要途径。

在三年级的科学课程中,学生们开始接触一些简单的科学实验,通过实践探索,提高他们的观察、推理和实验设计能力。

本文将以三年级科学实验报告单上册为主题,探讨科学实验对学生综合能力的培养和学习的重要性。

第一部分:实验目的与背景在科学实验报告单上册的第一部分,学生需要明确实验的目的和背景。

这个部分的目的是让学生了解为什么要进行这个实验,以及实验的背景知识是什么。

例如,一篇实验报告可能是关于植物的生长实验,学生需要明确实验的目的是观察植物在不同条件下的生长情况,背景知识则是关于植物的基本需求和生长因素的知识。

第二部分:实验材料与方法在科学实验报告单上册的第二部分,学生需要列出实验所需的材料和实验的步骤。

这个部分的目的是让学生了解实验所需的工具和材料,以及实验的具体步骤。

例如,在植物生长实验中,学生需要列出所需的种子、土壤、水和阳光等材料,并详细描述实验的步骤,如播种、浇水和观察等。

第三部分:实验结果与数据分析在科学实验报告单上册的第三部分,学生需要记录实验的结果和进行数据分析。

这个部分的目的是让学生了解实验的结果是什么,并通过数据分析来得出结论。

例如,在植物生长实验中,学生需要记录每个条件下植物的生长情况,并比较不同条件下的植物生长情况,然后分析数据,得出结论。

第四部分:实验结论与思考在科学实验报告单上册的最后一部分,学生需要总结实验的结论,并进行思考和讨论。

这个部分的目的是让学生通过实验得出结论,并思考实验的意义和可能的改进方向。

例如,在植物生长实验中,学生可以总结不同条件下植物的生长情况,并思考如何改进实验设计,以获得更准确的结果。

通过进行科学实验,并撰写实验报告,学生不仅可以提高他们的科学思维和动手能力,还可以培养他们的观察、推理和实验设计能力。

同时,实验报告还可以培养学生的科学写作能力和逻辑思维能力。

通过实践探索和报告撰写,学生可以更深入地理解科学知识,并培养他们的创新和解决问题的能力。