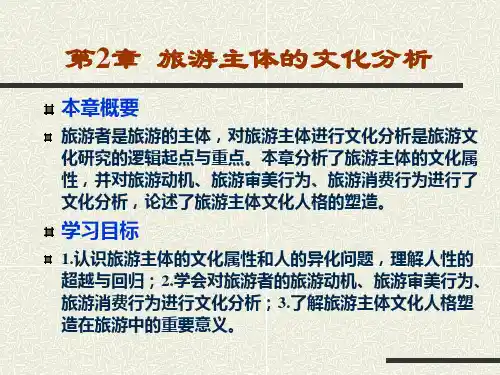

《旅游文化》第二章 旅游审美文化

- 格式:ppt

- 大小:18.79 MB

- 文档页数:35

![旅游审美文化[1]](https://uimg.taocdn.com/cfcebe16d1f34693daef3ed9.webp)

《旅游文学作品选读》各章知识结构第一章:旅游文学的审美意义一、中国传统审美趣味与旅游1、自然为美的道家美学思想2、“中和”为美的儒家美学思想3、空灵为美的禅宗美学思想二、西方审美文化要点与旅游毕达哥拉斯学派:美是和谐。

赫拉克利特学派::美产生于对立面的斗争。

柏拉图:美是善。

直觉论:克罗齐、闵斯特伯格、叔本华等。

移情论:菲舍尔和李普斯。

内模仿:格罗斯。

精神分析学派:弗洛伊德和荣格。

格式塔学派:阿恩海姆。

心理距离说:爱德华·布洛。

接受美学:.姚斯、伊泽尔。

三、旅游文学作品与旅游审美自然之美主要表现于形象美、色彩美、形态美、声音美、嗅觉美、移情美等六个方面。

第二章:旅游文学的孕育――先秦时代一、先秦旅游文学的孕育与萌芽《尚书•皋陶谟》书中关于“尧之子丹朱好游失德”之论述,为旅游最早的记录。

《庄子·秋水篇》《诗经·王风·黍离》《诗经·小雅·采薇》二、先秦旅游文学与节事民俗文化《诗经•郑风•溱洧》表现了先秦时重要的民俗――上巳节;三、先秦旅游文学作品选读:诗经《溱洧》等讲读第三章:旅游文学的形成――魏晋南朝时代(3课时)一、魏晋玄学对山水诗文的影响竹林七贤士二、魏晋旅游文学作品选读:曹操、陶渊明等三、南朝旅游文学作品选读:谢灵运、谢眺等第四章:旅游文学的发展――唐宋时代(6课时)一、唐代旅游文学及其作品选读1、踏歌民俗与节事文化李白《赠汪伦》刘禹锡《竹枝词》踏歌在日本的流传与嬗变2、山水田园诗歌张若虚:《春江花月夜》李白:《山中问答》、《望天门山》、《独坐敬亭山》杜甫:《望岳》、《后游》韩愈:《山石》白居易:《钱塘湖春行》王维:王维的诗与禅。

《竹里馆》、《鹿柴》、《辛夷坞》孟浩然:山水诗的意境。

《望洞庭湖赠张丞相》、《宿建德江》、《晚泊浔阳望庐山》常建:《题破山寺后禅院》韦应物:《滁州西涧》刘禹锡:《望洞庭》3、旅怀别绪崔颢:《黄鹤楼》李白:《登金陵凤凰台》杜甫:《登岳阳楼》、《登高》刘禹锡:《西塞山怀古》许浑:《咸阳城东楼》刘长卿:《长沙过贾谊宅》:张继:《枫桥夜泊》王湾:《次北固山下》韩愈:《送桂州严大夫》孟浩然:《岁暮归南山》刘禹锡:《玄都观桃花》、《再游玄都观》、《酬乐天扬州初逢席上见赠》4.散文与游记李白:《春夜宴从弟桃花园序》王勃:《滕王阁序》郦道元:《水經注》二、宋代旅游诗文的发展及其特点1.旅游诗歌林逋:《宿洞宵宫》苏轼:《新城道中》、《饮湖上,初晴后雨》欧阳修:《丰乐亭游春》杨万里:《过松源晨炊漆公店》叶绍翁:《游园不值》朱熹:《水口行舟》、《春日》、《观书有感》陆游:《游山西村》2.词潘阆:《酒泉子》柳永:《望海潮》李清照:《如梦令》张孝祥:《念奴娇》3.散文范仲淹:《岳阳楼记》苏轼:《前赤壁赋》第五章:旅游文学的兴盛――明清时代一、明清时代旅游文学的兴盛与性灵学说二、明清时代旅游文学作品选读袁宏道:《晚游六桥待月记》张岱:《西湖七月半》徐霞客:《徐霞客游记》徐宏祖:《游黄山日记》恽敬《游庐山后记》。

第四章自然景观与观赏第一节自然景观美的特征一、形象美(或形态美)雄美-壮观、壮美、崇高的形象秀美-柔和、秀丽、优美险美-垂直、绝壁、深窄奇美-变化多端、离奇怪异幽美-静谧、深藏旷美-辽阔、开朗、高远野美-天然、质朴“雄”是一种壮观、壮美、崇高的现象,与“阳刚美”是同一审美范畴。

雄的特征在山体中广泛存在。

雄美景观的审美感受:赞叹、震惊、冲突、崇敬、痛快、狂喜、愉悦。

使人产生仰慕(敬畏)之情,增人豪迈壮志,催人奋发进取。

秀景表现为柔和、秀丽、优美、雅致、精巧,与阴柔美是同一审美范畴。

轮廓线条柔和,景观质地柔润,地表植被良好,色彩翠黛雅致。

如“淡妆浓抹总相宜”的西湖,“如情似梦”的漓江,山明水秀的江南春色,画廊般的巫峡,亭亭玉立的神女峰等。

秀美的景观给人甜美、安逸、舒适、和谐的审美感受,使旅游者悠然自得、心绪平和、宁静淡泊、恬适超然。

险的特征:坡度特别大,山脊高而窄,垂直、绝壁、千钧一发、万丈深渊、深窄,突兀嶙峋等。

如华山,“华山天下险”,“自古华山一条路”。

华山四壁如刀削斧劈,两侧皆是万丈深渊,异常险峻。

险美景观的审美感受是惊喜、激越、惊心动魄,心悸万分,心惊胆战、引发好奇心,具有强烈吸引力,能锻冶人们的意志与胆略,激励人们奋勇进取,努力拼搏。

险峻美的审美体验:始于痛感而终于美感,从心理不适开始,却以激情(或紧张感)得以释放、心理得以满足而告终。

奇美是指其非同一般,变化多端,离奇怪异,出人意料,不可思议。

奇美又可分为奇特之美、奇丽之美、奇异之美、怪诞之美,皆能满足人求新求异的欲望。

黄山天下奇”,是说黄山集天下名山之奇形异状,蔚成奇观。

黄山之奇,奇在石、松、云、泉都形态诡异。

云南石林——“天下第一奇观”,中国四大自然景观之一。

被誉为“地理迷宫”、“大自然雕塑博物馆”奇美景观的审美感受是令人神往,兴奋,惊喜兴趣盎然,妙趣横生。

能愉悦人的情感,启迪人的智慧,激励人们追求和探索。

幽美指其沉静,深暗、隐蔽。

幽美景观的基本特征一是封闭或半封闭的地形环境,如幽林、幽谷、深院,二是有高大的乔木遮天蔽日,光线暗淡,寂静无声。

1.自然旅游景观的审美特征形式美(1)形态美:旅游景观构成中最基本、最关键的因素形态是自然旅游景观的空间呈现形式的外在表现,主要由景观物体的线条、大小、高低、造型等要素组成。

形态是景观的美学元素,是自然旅游景观形式美的最基本、最单纯、最直接、最外显的审美语言符号。

景观形态美是旅游审美主体第一时间的第一审美知觉。

(2)色彩美:色彩是旅游景观进入人们审美世界的第一感觉,是获取形式美感不可缺的要素。

色彩美又是人们最易感受而无需其他条件限制的一种美。

比起形态来,色彩的审美意味更浓、更普遍更复杂、更具有独立的审美价值。

自然风景中的色彩美主要是由树木花草、江河湖海、烟岚云霞及阳光等构成,万象纷呈,极其丰富。

五彩缤纷的自然色彩,最易于被人们直观地感受,给旅游者带来欢乐和幸福,带来赏心悦目的美感,乃至令人振奋和神往。

水体的物理性能无色透明的,由于所含矿物质及水体自身的洁净程度不同,或受阳光、天色等因素的影响也会呈现出不停地色彩。

植物、动物茎、叶、果、花、毛都有不同的色彩,形成了五彩缤纷的旅游景观。

“春花秋叶,生机盎然;竹翠松青,柳绿桃红”。

植物色彩的神奇最集中的体现在鲜花上。

气象气候变化产生的景观色彩,主要是春夏秋冬四季的变化所带来的不同景色。

自然景观四季的色彩美归纳为春翡、夏翠、秋金、冬银。

天象景观充满了色彩美的神奇。

主要有霞光、月色、佛光等。

岩石的地理生成条件不同,也会呈现出黄、褐、红等多种色彩。

如武夷山为典型的红色丹霞地貌。

色彩既是旅游景观的外在表现,又是旅游审美主体重要的审美心理因素,这双重原因决定着色彩在旅游景观构美要素中的重要作用。

(3)声响美:在众多自然景观中,瀑落深潭,惊涛拍岸,溪流山涧,泉泻清池,雨打芭蕉,风吹松涛,幽林鸟语,夏日蝉鸣,寂夜虫唱等自然音响,在特定的环境中,能给人以赏心悦目的音乐般的美感享受。

(4)动态美:动与静是相对而言的,静中有动,动中有静。

山为水动,水为山转。

飞瀑、流水、风吹林动、流水飘烟、飞禽走兽等都使自然景观展示出动态美。

一·自然景观的审美特征?如何欣赏自然景观?1.形态美客观存在物的总体形态和空间形式的综合美。

包括雄伟美、奇特美、险峻美、秀丽美、幽静美、敞旷美等美感类型。

色彩美随着季节变换,昼夜更替,阴晴雨雪,自然风物相应生辉,呈现出丰富奇幻的色彩,构成最大众化的审美形式。

“光线是一切色彩的摇篮”。

听觉美自然景观中的鸟语、风声、钟声、水声,在特定的环境中,对景观起到一种对比、反衬、烘托的强化作用,它们能给人以赏心悦目的听觉美感享受。

嗅觉美嗅觉美是一种以生理快感为主要特征的审美享受。

包括新鲜空气、海洋气息、木香、草香、花香、果香。

动态美象征美在美学范围内,人们常常凭借一些具体可感的形象或符号,以比喻的方式来传达或体现某些概括性的思想观念、情感意趣、志向抱负或抽象哲理,使之对象化,这样便会产生一种审美属性,称之为象征性或象征美。

2.(1)选择合适的位置许多的自然景观在不同的关上位置,因距离,角度,俯仰的变化造成了透视关系,纵深层次,视野范围的差异,所差生的美感不同。

(2)把握观赏的时机许多自然景观随时间,天气,季节的变化而展示出不同自然景观的美。

有的随季节变换而呈现出春翡夏翠秋金冬银的差异,有的只在特定时间出现。

(3)抓住美感类型自然景观的美感是多方面的,其中变现为形态美,色彩美,听觉美,嗅觉美,动态美,象征美。

二·人文景观的内容及审美特征?如何欣赏人文景观?1,人文景观是指历史形成的、与人的社会性活动有关的景物构成的风景画面,它包括建筑、道路、摩崖石刻、神话传说、人文掌故等。

人文景观是指具有一定历史性、文化性,一定的实物和精神等表现形式的旅游吸引物。

包括:1文物古迹2革命活动地3现代经济、技术、文化、艺术、科学活动场所形成的景观 4地区和民族的特殊人文景观 (1)特色文化美(2)历史价值美(3)独特意境美(4)隐秘幽玄美2.(1)交代背景知识人文景观在当时的社会有密切的关系,所以不能脱离当时的历史背景孤立地去欣赏他们。

《旅游文化学》复习资料1

一、名词解释

1、旅游资源

2、旅游文化

3、艺术审美文化

4、家国同构

二、简答题

1、旅游的文化内涵具体表现在哪四个方面?

2、我们对旅游文化的哲学基础的讨论应从哪三个方面进行?

3、旅游动机满足的需要主要有哪四种?

4、影响旅游动机的社会文化因素有哪几方面?

5、旅游文化的最为显著的特点表现在哪五方面?

三、论述题

1、试论中国传统伦理对中国旅游文化的影响。

2、从旅游业的角度试论旅游文化的实用性特点。

3、试论中国传统旅游文化中的伦理性范式。

旅游文化与审美范文旅游是一种追求美的行为,而审美则是一种对美的感知与欣赏。

旅游文化与审美紧密相关,既受到旅游目的地的文化影响,也受到游客自身审美观念的塑造。

本文将讨论旅游文化与审美的关系,并探讨其重要性和影响。

旅游文化是指不同地区、不同国家的人们根据其独特的历史、地理、民俗、艺术等方面的特点,创造出来的一种文化形态。

旅游文化是地域特色的载体,通过旅游活动,人们可以深入了解其他地区的文化,增进文化交流与理解。

审美是指对美的感知和欣赏能力。

不同的文化会对人们的审美观念产生影响,形成各具特色的审美形态。

旅游可以促进审美的发展,通过欣赏他人的文化之美,人们可以拓宽自己的审美视野,提升自身的审美品味。

旅游文化与审美的关系密不可分。

一方面,旅游目的地的文化对游客的审美产生直接影响。

游客到达一个陌生的地方,往往会受到当地文化的吸引。

他们会观赏当地的传统建筑、风景名胜、民俗风情等,从中获得美的感受。

例如,来到中国的游客可以欣赏中国古代建筑的独特之美,领略到中国传统文化的魅力。

另一方面,游客自身的审美观念也会对旅游文化产生影响。

游客会根据自己的审美偏好选择旅游目的地。

例如,对于喜欢自然风光的人来说,他们会选择去海滨度假区或山区游玩,欣赏大自然的壮丽景色;而对于喜爱艺术的人来说,则会选择去文化名城,观赏名家名作。

旅游文化与审美对于个人和社会都具有重要意义。

在个人层面上,旅游文化可以为人们提供美的享受和心灵的满足。

旅游的过程是一种身心放松的体验,人们可以逃离繁忙的生活,置身于美的环境中,感受到自然和文化带来的愉悦和心灵的净化。

这有助于提升个人的幸福感和生活质量。

在社会层面上,旅游文化与审美可以促进文化交流与理解。

通过旅游,人们可以跨越地理和文化的边界,了解不同地区的文化,增进不同国家和民族之间的友谊和合作。

旅游还可以推动文化产业的发展,带动当地经济的增长,促进社会繁荣与进步。

在旅游时,游客也需要加强对旅游文化与审美的教育与培养。

1.自然景观的审美特征是什么?如何欣赏自然景观?答:自然景观的审美特征包括:形态美、色彩美、听觉美、嗅觉美、动态美和象征美。

旅游者在旅游活动中,应当选用适当的观赏方法,如:1)选择适合位置2)把握观赏时机3)抓住景观特点4)抓住自然景观的美感类型。

2.人文景观的内容及审美特征是什么?如何欣赏人文景观?答:人文景观包括:文物古迹,革命活动地,现代经济、技术、文化、艺术、科学活动场所形成的景观,地区和民族的特殊人文景观等四种类型。

人文景观的审美特征一般可以概括为:特色文化美、历史价值美、独特意境美和隐秘幽玄美。

旅游者在旅游活动中,应当选用适当的观赏方法,如:1)领悟自然与人文的和谐2)学会以情观景(①综合感受②发挥想象③移情于景④求质求真)3)景观欣赏的其他要求(①背景知识的准备②心理节奏的把握)3.纪录片《圆明园》观后感《圆明园》观后感“在地球上某个地方,曾经有一个世界奇迹,它汇集了一个民族几乎是超人类的想象力所创作的全部成果。

这是一个震撼人心的尚不为人熟知的杰作。

你可以去想象一个你无法用语言描绘的仙境般的建筑,那里不仅有艺术珍品,还有数不胜数的金银珠宝,那就是圆明园。

”——雨果《圆明园》给我们的震撼无与伦比,跟着片子我们走进了圆明园的历史。

穿越时空,身临其境般的参与圆明园从筑建之初到毁灭的全过程。

大文豪雨果的叙述没有一丝的夸张,圆明园这座始建于康熙的皇家御苑,见证了中国康乾盛世的辉煌,亦见证了鸦片战争的屈辱。

历史为她砌上金瓦,又披上黑纱,她默默地承受着一切,像一位老人,静静地站立,缓缓地诉说。

从康熙到咸丰,她见证着大清一切的兴衰荣辱。

她见证了牡丹丛中,垂暮之年的康熙与聪颖灵巧的弘历相会,见证了案牍之后,勤奋治国的雍正把盛世推向顶峰。

她也见证了万花阵里,骄奢淫逸的乾隆观看宫女们争先恐后地穿过迷宫,拜倒在他的面前,当然她还见证了,咸丰帝出逃承德的狼狈不堪,还有那场恬不知耻的抢掠和那之后让一切付之一炬的大火。

《旅游文化》第二章旅游审美文化1.引言旅游审美文化是指人们在旅游过程中形成的审美观念、审美态度和审美评价的一种文化现象。

旅游审美文化的形成离不开地域、历史、民族等多种因素的影响,也与个人的价值观和经验密切相关。

本章将从旅游目的地的自然景观、人文景观以及旅游体验等方面探讨旅游审美文化。

自然景观是旅游目的地最重要的吸引力之一、山水风光、日出日落、海滩等都是人们追求的美丽景色。

然而,不同的文化背景和习俗会对人们的审美产生不同影响。

在中国,山水画被视为高尚的艺术形式,山水之美被视为一种精神享受。

中国人常常将自然景观与哲学思想相结合,追求“天人合一”之美。

与此不同的是,西方人更注重自然景观的原始性和壮丽性,喜欢追求自然的本真和野性之美。

另外,旅游审美文化也受到地域文化的影响。

例如,日本的樱花季节吸引了大量的游客,樱花的美被当作一种独特的审美体验。

不同地域的自然景观都有其自身的美学特色,因此在旅游中产生不同的审美效果。

除了自然景观,人文景观也是旅游目的地重要的吸引力之一、古建筑、文化遗产、民族风情等都是人们在旅游中追求的审美体验。

不同的文化背景和历史背景对人们的审美产生重要影响。

例如,在中国,古建筑被赋予了非常高的审美价值,代表了中国传统文化的精髓。

而在欧洲,古城堡、教堂等也代表了当地的历史和文化。

此外,民族文化也对旅游的审美产生重要影响。

不同民族的服饰、舞蹈、音乐等都是旅游中追求的审美体验。

例如,在泰国的文化表演中,人们可以欣赏到传统的泰国舞蹈和音乐,感受到独特的审美享受。

4.旅游体验的审美文化旅游体验是人们在旅游过程中获得的舒适、愉悦和满足的感受。

旅游体验的审美文化受到个人价值观和经验的影响。

对于一些人来说,旅游是一种放松和逃避的方式,他们追求舒适和享受。

而对于另一些人来说,旅游是一种探险和挑战,他们追求刺激和冒险。

不同的旅游体验会给人们带来不同的审美满足。

另外,旅游体验的审美也受到文化交流的影响。

通过与当地人交流和互动,人们可以更加深入地了解当地的文化和生活方式,从而对旅游目的地的审美产生新的认识。

旅游文化与审美其中以自然环境说影响最大。

文化是在一定地理条件下人类社会实践(劳动、社会分工、学习、教育等)作用的结晶。

⑴地理环境是文化生成的重要外因;⑵劳动和分工是文化产生的重要内因;⑶群体生活、实践和创造、学习和效仿、传授和教育、交流与融合、历史基础等也是文化生成的原因或影响因游者;⑵旅游审美客体:是指旅游审美行为所及的客体,具体地说,就是具有审美价值属性(即符合“美的法则”)并与主体结成一定审美关系的旅游资源和旅游产品;⑶旅游审美关系:是指在旅游活动中,主体的审美需要、审美结构与客⑴自然审美文化:以大自然为载体的审美文化,也可谓之造过程,旅游者所到之处,必然会以审美的态度观察、体验这些美,由此形成一种社会审美文化形态;⑶艺术审美文化:是指旅游者与作为旅游审美客体的各种⑴悦耳悦目:以悦耳、悦目为主的全部审美感官为体透过眼前或耳边具有审美价值的感性形象,领悟到审美对象某些较为深刻的意蕴,获得审美感受和情感升华;⑶悦志悦神:主体在观赏审美对象时,经由感知、想象、情感尤其是理解等心理活动,从而唤起的那感受自然与人的心情的契合⑵山水审美偏爱不同:中:阴柔美形态、虚幻景;西:阳刚美形态、险峻美⑶山水审美情趣不同:中:人与自然的融合,情景交融,讲究“物我合一”;西:虽然也讲究人的心情与自然的契合,但是将人与景置于不同的位置进行“对接”,互作观照⑷山水景观的人文性表现不同:中:特色点化、诗文的描绘、神话故事与传说的渲染、与宗教的结合,多是歌颂勇敢、智慧和战胜邪恶;西:戏剧、小说描绘的环境和传说依附,多带有传奇和悲壮的中国园林的分类:⑴按归属分类:①皇家园林:特点是规模较大、气势恢宏、宏黄为主;风格粗犷,多野趣,各种人工建筑厚重有余,轻灵、委婉不足等,一个字概括即为“雄”。

在建筑结构上较敦实、厚重、封闭,有着抵御寒风和风沙的功能;建筑色彩比较富丽且以鲜艳之色和暖色为主,给严寒的北方以暖意。

②私家园林:特点是规模较小,布局灵活,营造精巧,建筑体量相对较小,多假山奇水,玲珑秀雅,韵味隽永,富有个性;受禅宗文化影响较大,追求“空灵”“玄远”之美;色彩朴素淡雅,以黑、白为主。