当代德国侵权法上因果关系理论和实务中的主要问题(朱 岩)

- 格式:doc

- 大小:64.50 KB

- 文档页数:9

论侵权法上的因果关系作者:赵志强秦磊来源:《法制博览》2012年第02期【摘要】我国目前对于侵权行为法上因果关系的研究仍然非常滞后,尚未形成任何定型的因果关系认定理论,因果关系作为侵权行为的构成要件之一,对侵责任的认定有举足轻重的作用,这一理论研究的滞后在一定程度上给我国的司法审判实践的带来了极大的不便,因此,对侵权法上因果关系的研究非常必要。

尽管国内法学家对因果关系问题进行了大量卓有成效的研究,但至今仍无一方案能得到法律的认同,各个法学家在因果关系的研究上都有自己的思考。

当今法学界,因果关系作为对某种损害结果或不法事态承担民事责任的必备条件,已经得到认可,所以如何正确确定因果关系也有着毋庸置疑的重要性。

本文从世界两大法系因果关系代表理论的比较,结合我国目前侵权法因果关系理论的现状及其发展、因果关系的证明及推定,论述侵权法上的因果关系。

【关键词】因果关系;内涵;证明;特殊状态一、因果关系的界定(一)侵权法因果关系的哲学基础因果关系是一个哲学概念。

原因和结果是唯物辩证法的一对基本范畴。

无论在自然界,还是在人类社会中,万事万物都是普遍联系和相互制约的,处在普遍联系相互制约中的任何一种现象的出现,都是由于某些或者某种现象引起的,而这种或者这些现象的的出现又会进一步引起另外一种现象的产生。

在这里,引起某一现象产生的现象叫做原因,而被某些现象所引起的现象叫做结果。

客观现象之间的这种引起和被引起的关系,就是事物的因果关系。

当人们运用哲学上的因果关系来指导侵权法上的因果关系,就形成了侵权法上因果关系概念。

(二)侵权法因果关系的概念侵权责任构成中的因果关系要件,就是侵权法上的因果关系。

它指的是违法行为作为原因,损害事实作为结果,在他们之间存在前者引起后者、后者被前者所引起的客观联系。

具体而言即:加害行为与损害之间的引起与被引起的关系,在对他人造成损害承担责任或对物的内在危险之实现导致的损害承担关系的情形。

行为人自己的加害行为或者物的内在危险之实现应当是损害发生的原因,受害人遭受的伤害则是前者的结果。

侵权行为法上的因果关系研究报告(中)二、对因果关系两分法之舍弃在因果关系的认定上,学说通常坚持因果关系的两分法,但在实务上又经常将事实上因果关系与法律上因果关系混同。

因此,一个值得研究的问题是,学说上可否提出一套理论,足以同时说明事实上因果关系与法律上因果关系,而放弃因果关系之两分法?很多学者在这方面做了细致的研究,提出了许多颇具启发性的观点,其中最具代表性的是Hart和Honore的commonesense因果法则理论和RichardEpstein的因果范例理论,下面对这两个理论作一个简单的介绍。

(一)Hart和Honore的commonesense因果法则理论Hart和Honore虽然承认事实上因果关系与法律上因果关系之区别,但认为,传统上判断事实上因果关系之标准非属法律问题,而系法律以外之事实问题,因而其判断标准应取决于一般人之通常观念。

他们还认为以最近原因作为判断标准并无实益,盖其判断标准过于模糊,法院得任意加以解释,从而以最近原因判断因果关系,终将徒劳。

同时他们也反对以法律政策或目的等概括概念作为判断法律上因果关系之依据。

在他们看来,只要符合必要条件说之要求,因果关系之问题即转化为如何对责任人之责任加以限制的问题,但责任限制并非自法律规范获取,而系自一般人之观点得之。

也就是说,一般人对因果关系的观念即为法律所关系的因果关系。

为说明commonsense之因果法则,Hart和Honore区分了原因(cause)与单纯条件(merecondition)。

所谓原因是指一组必然导致结果发生之所有条件中的一项条件,至于其他条件则为单纯条件。

至于如何具体区分原因与单纯条件,Hart和Honore借用了两组对立的概念加以说明:正常与异常条件、自愿与非自愿行为。

除此而外,Hart和Honore为探讨中断因果关系之因素,另外提出两项特殊类型,即行为之动机与机会之提供,以说明被告责任成立之不同原因。

[20](二)RichardEpstein的因果范例理论美国法学家RichardEpstein试图以其建立的“因果范例”,一举解决事实上因果关系与法律上因果关系之问题。

爱考机构-人大考研-法学院研究生导师简介-朱岩朱岩男,江苏省连云港人,汉族法学博士,教授,博士生导师个人主页:(中欧民商法律网)新闻'>法学博士后2003年9月至2004年7月德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所(Max-Planck-InstitutfürAusländischesundInternationalesPrivatrechtHamburg)研究方向:中欧私法比较研究指导老师:Prof.Dr.Dr.ReinhardZimmermann法学博士1999年10月至2003年9月德国不来梅大学法律系(JuristischeFakultätderUniversittBremen)研究方向:德国民法,中德民法比较研究指导老师:Prof.Dr.Dr.des.RolfKnieper法学硕士1996年9月至1999年7月中国人民大学法学院,民商法方向。

指导老师:王利明教授法学学士1991年9月至1995年7月中国人民大学中国民法、中国商法、德国民法、欧洲私法、比较法中国人民大学法学院中欧私法比较研究所所长洪堡总理奖中国学者研究会主席中国法学会民法学研究会秘书长助理2011年-2012年获得美国哈佛燕京学社(Harvard-YenchingInstitute)访问学者奖学金(VisitingScholar)。

2007-2008年德国洪堡基金会总理奖学金(BundeskanzlerstipendiumderHomboldt-Stiftung)2005年中国人民大学法学院教学与科研优秀青年教师2004年德国马克思-普朗克(Max-PlanckForschungsstipendium)科学协会研究奖学金2000-2004年德国对外文化交流中心(DAAD)博士奖学金论文类1、―‗利润剥夺‘的请求权基础——兼评《中华人民共和国侵权责任法》第20条‖,载《法商研究》2011年第5期。

二、法律因果关系判断标准的虚化依照两大法系上述关于因果关系两分法的理论模式,因果关系的认定在侵权行为法领域中事实上被分为三个层次,第一个层次的因果关系是哲学意义上的因果关系,第二层次的因果关系是通常所说的事实上因果关系,而第三个层次则是所谓的法律上因果关系。

哲学意义上因果关系依据客观世界普遍联系性所认定的因果关系链具有无限广泛性,事实上因果关系则在哲学因果关系链中截取人们通常认为其间存在因果关联的那部分因果关系,法律上因果关系选取在侵权法上具有意义的那部分因果关系。

因此,我们可以看出,因果关系的“截取”在事实上乃是两次进行的,首先截取出漫无边际的因果关系中属于“事实上因果关系”的一部分,然后再在事实上因果关系中截取出“法律上的因果关系”。

但问题的核心在于截取的标准是什么?笔者认为,无外乎两类:主观的和客观的。

客观的标准通常是基于各种可能原因的原因力加以考察,根据原因力的大小来确定其中的哪些原因可以构成所考察的损害的原因,从而在“可以构成侵权法上的原因”的原因和“不能构成侵权法上的原因”的原因之间划出一条界线,进而形成所谓的“标准”,并将之运用于具体案件的分析。

就实质而言,大多数学说,包括条件说、原因说、相当因果关系说乃至我国传统学说主张的必然因果关系说都属于这一类。

而主观的标准则把因果关系的认定完全委之于法官的判断,法官只凭他的正义观以及他的经验所告诉他的所要考虑的其它因素来认定具体个案中因果关系之有无。

但事实上,无论标准本身的客观性或主观性,对于标准的选择毫无疑问是主观的,并且在很多时候很难区分主观标准与客观标准两者,因为在大多数情况下法官对标准的贯彻都不是那么彻底。

对于事实因果关系的截取,由于事实因果关系是在物理意义上已经发生过的人的行为或自然事件,具有客观性和直观性。

因此,事实因果关系的截取相对较明确,其标准在于“一般认知”,对此,无论大陆法系与英美法系均采必要条件理论(but-for test),该种默契事实上证明了该截取的科学性。

-比较法视野下的中德侵权法比较法视野下的中德侵权法(上)作者:朱岩王竹“第二届中德侵权法研讨会”于xx年7月23至24日在中国人民大学明德法学楼隆重召开。

本次会议由中国法学会民法学研究会与德国技术合作公司(GTZ)联合主办,中国人民大学法学院与中国人民大学民商事法律科学研究中心协办,邀请欧洲侵权法及保险法研究中心主任.奥地利国家科学院欧洲损害赔偿法研究所所长考茨欧教授(Prof. Dr. Helmut Koziol).德国不来梅大学布律哥麦耶教授(Prof. Dr. Gert Brüggemeie r)和明斯特大学杨森教授(Prof. Dr. Nils Jansen)以及德国技术合作公司中国法律项目组负责人尤翰林教授(Prof. Hinrich Julius)参加本次会议研讨。

中方来自全国人大法工委.最高人民法院.最高人民检察院.国务院法制办.中国法学会和中国人民大学.北京大学.中国社会科学院法学所.中国政法大学.清华大学.北京师范大学.对外经济贸易大学.烟台大学.湖南大学.中央财经大学.北京航空航天大学.北京化工大学.福建师范大学.燕山大学等高校,以及《中国法学》编辑部.《法学杂志》编辑部.法律出版社.法制出版社的60多位专家学者参加了本次会议。

本次会议首先由王利明教授作题为《起草中的中国民法典侵权法编的主要疑难问题》的开场讲演,后续会议进程分为九个专题进行。

每个专题首先由德方专家做简短的主题报告,然后由中方专家就侵权法起草中的疑难.重大问题发言,与德方专家进行具体探讨,每专题最后均设有自由讨论时间。

在会议的最后阶段,中欧学者对本次会议涉及的相关问题进行了共同讨论。

考虑到相关内容在会议讨论中较为分散,本文将不再按照发言顺序,而是按照专题内容进行总结,在专题下分子标题集中整理相关观点和案例探讨。

[1]一.起草中的中国民法典侵权法编的主要疑难问题[2] 王利明教授在开场讲演中重点阐述了以下问题:第一,关于侵权法的名称,学界有“侵权责任法”和“侵权行为法”两种观点,王利明教授个人倾向于使用“侵权责任法”,理由是:其一,“侵权行为法”更多地强调自己责任,而现代侵权法越来越多地涉及为他人行为负责,“侵权责任法”能够更好的将这些情形包含进来。

危险责任的一般条款立法模式研究朱 岩3 内容提要 危险责任是工业化社会的产物,在现代侵权法中,与过错责任并列成为最基本的归责原则。

由于传统侵权法以过错责任为单一归责原则,导致针对危险责任采取了民法典之外的单行法调整模式,此种立法日益加重了侵权法与现实生活的张力。

由于危险责任是现代风险社会的常态责任形态,并且各种新型风险日益增多,针对危险责任应当采取一般条款立法模式。

为了避免一般条款立法模式的弊端,应对其构成要件作进一步的限定,并辅之以必要的列举。

基于危险责任,同样应当可以主张精神损害赔偿,并原则上不设定最高赔偿限额。

免责事由限于不可抗力、受害人过错以及风险自担。

关键词 危险责任 一般条款 单行立法模式 特殊危险 危险实现 最高限额 免责事由随着工业革命将人类社会改造成“风险社会”之后,传统的过错责任越来越无法适应因各种“危险活动”所导致的“事故”。

德国民法学家耶林虽然针对过错责任正确地指出,“产生责任的是过错、而不是损害”①,但他的名言是针对过去,而不是面向未来。

因为,在企业工伤事故、道路交通、产品生产、环境污染等领域,是损害决定责任,而不是过错决定责任。

侵权法的中心已经从过错行为责难、损害填补转移到风险范围归责②、损害分担。

危险责任是工业社会在侵权法上的产物,它从根本上改变了侵权法的体系,成为划分传统侵权法与现代侵权法的标识。

纵观欧洲大陆各国民法典中的侵权法,找不到危险责任的一般规定,相反,在民法典之外形成了“杂乱”的危险责任特别立法。

虽然此种特别立法在一定程度上满足了现实生活对侵权法提出的要求,但同时也严重侵蚀了法典化的基本价值———体系化、完整性和信息集中。

我国正在起草的侵权法,以一般条款的方式确立整个侵权法的基本原则和归责基础,与世界范围内的基本发展趋势相吻合。

③在此前提下,重新审视危险责任在侵权法中的地位及其立法模式,尤其是深刻探究危险责任的一般条款④,无论在理论上还是实务上都具有极强的现实意义。

比较法视野下的中德侵权法——第二届中德侵权法研讨会会议综述朱岩中国人民大学法学院副教授, 王竹中国人民大学法学院上传时间:2008-5-1“第二届中德侵权法研讨会”于2007年7月23至24日在中国人民大学明德法学楼隆重召开。

本次会议由中国法学会民法学研究会与德国技术合作公司(GTZ)联合主办,中国人民大学法学院与中国人民大学民商事法律科学研究中心协办,邀请欧洲侵权法及保险法研究中心主任、奥地利国家科学院欧洲损害赔偿法研究所所长考茨欧教授(Prof. Dr. Helmut Koziol)、德国不来梅大学布律哥麦耶教授(Prof. Dr. Gert Brüggemeier)和明斯特大学杨森教授(Prof. Dr. Nils Jansen)以及德国技术合作公司中国法律项目组负责人尤翰林教授(Prof. Hinrich Julius)参加本次会议研讨。

中方来自全国人大法工委、最高人民法院、最高人民检察院、国务院法制办、中国法学会和中国人民大学、北京大学、中国社会科学院法学所、中国政法大学、清华大学、北京师范大学、对外经济贸易大学、烟台大学、湖南大学、中央财经大学、北京航空航天大学、北京化工大学、福建师范大学、燕山大学等高校,以及《中国法学》编辑部、《法学杂志》编辑部、法律出版社、法制出版社的60多位专家学者参加了本次会议。

本次会议首先由王利明教授作题为《起草中的中国民法典侵权法编的主要疑难问题》的开场讲演,后续会议进程分为九个专题进行。

每个专题首先由德方专家做简短的主题报告,然后由中方专家就侵权法起草中的疑难、重大问题发言,与德方专家进行具体探讨,每专题最后均设有自由讨论时间。

在会议的最后阶段,中欧学者对本次会议涉及的相关问题进行了共同讨论。

考虑到相关内容在会议讨论中较为分散,本文将不再按照发言顺序,而是按照专题内容进行总结,在专题下分子标题集中整理相关观点和案例探讨。

[1]一、起草中的中国民法典侵权法编的主要疑难问题[2]王利明教授在开场讲演中重点阐述了以下问题:第一,关于侵权法的名称,学界有“侵权责任法”和“侵权行为法”两种观点,王利明教授个人倾向于使用“侵权责任法”,理由是:其一,“侵权行为法”更多地强调自己责任,而现代侵权法越来越多地涉及为他人行为负责,“侵权责任法”能够更好的将这些情形包含进来。

德国刑法因果关系与归责理论一、条件理论的修正择一的因果关系:不能累积的因果关系想象为不存在时,结果仍以具体形态出现。

不影响因果关系判断累积的因果关系:两个原因累积起来才足以导致结果的出现。

假设的因果流程:以想象择一的因果关系不存在来排除另一择一的因果关系的有责性。

超越的因果关系:原来的条件已经开始发生作用,但是由于其他迅速而独立的条件的介入,而超越了原来的因果流程。

尽管后行为利用了前行为所造成的结果作为其条件,但前行中断原有因果关系为与结果仍存在因果关系。

非典型的因果流程:尽管原因与结果间存在因果关系,但这种因果关系是荒诞的、不可预见的。

二、客观归责一般的生活风险:社会相当的小风险。

排除客观归责容许的风险:没有以可衡量的方式提高已经存在的风险。

其判断标准为根据事后的客观推测,结合特殊认知考虑,仍属于无法明确衡量的方式。

接管原则:某一特定事实客观上必然会发生,代替行为人代而为之。

制造或提高风险强化原则:法益损害强化。

不排除客观归责——假定的因果流程因果流程代替:以主观判断结果,人为地插入其他原因改变原有结果。

例外:单纯的修正自然或人为的因果流程,以较小的法益村还代替客观上必然发生的更大的法益损害。

信赖原则:当行为人实施某种行为时,如果可以信赖被害人或者第三人能够采取相应的适当行为的场合,由于被害人或者第三人不适当的行为而导致结果发生的,行为人对此不负责。

制造被允许的风险——不能归责怂恿、促成制造允许的风险的流程超出容许界限的风险,则成为不被容许的风险。

因果流程的重大(实质)偏离:排除结果归责,构成犯罪未遂。

因果流程的常态(非实质)偏离:不影响结果归危险没有实现责。

数个因果流程间的关联:对于非危害性因果作偏离考察,以是否实质偏离作归责的界定标准。

无效的注意义务:不管有没有尽注意义务,结果都会发生,则结果不能归责。

不被容许的风险非典型的、荒诞的因果流程规范保护:如果行为人违反了规范制造了风险,结果也发生了,但该结果不是在规范的保护目缺乏不被容许的范围之内的,不能归责。

比较法视野下的中德侵权法(下)——第二届中德侵权法研讨会会议综述朱岩中国人民大学法学院副教授 , 王竹四川大学法学院副教授五、损害赔偿法(一)关于损害的分类考茨欧教授认为,可以将损害这个词大致解释为受到法律保护的法益受损。

损害包括两个方面:一方面是财产性质的损害;另一个是非物质性质的损害,区分的标准是因损害而遭受的不利能否以金钱的方式体现出来。

另外一种区分方式就是可以用金钱来衡量的损失和实际发生的损失,适用于发生损害之后的两种赔偿方式,一种是用金钱方式来予以损害赔偿,另外一种是要求侵权行为加害人恢复原状(Restitution),使受损利益恢复到侵害前的状态。

通常情况下,法律规定由受损方有选择权。

关于财产损害的主观标准和客观标准的问题,一般情况下,财产方面的损失是按被损害方的主观看法来衡量的,即主观衡量。

但是如果按照权利保护思想来看,财产方面的损害,除了主观衡量的价值之外,还有客观交易价值。

例如一辆机动车出过车祸,经过大修之后即使完好如初,这辆车的价值已经下跌了。

因为它属于事故受损车,每一个潜在的购买方都会担心这辆车可能有潜在的问题,因此交易价值已经降低。

如果按照主观角度来看,车的价值似乎没有减少,因为车主将受损害的地方修好以后,仍然自己使用并不出售,价值的减少也没有体现出来。

交易价值的减少及幅度跟时间长短有关,修理过机动车如果事故后用很多年后再出售,交易价值的减少幅度随着时间的延长越来越小。

相反,从客观价值角度,这辆车在出事之前的交易价值和出事之后的交易价值的差额是很容易确认的。

无论是奥地利的立法或是欧洲的相关立法都接受了这样一种客观衡量的方式。

关于精神损害,世界各国都表现得比较谨慎,其原因是:首先,精神损害在事后检验很困难;其次,精神损害很难量化成金钱。

给受损害方金钱的目的是考虑精神层面受到不利的影响,使其在精神层面上得到利益。

另外,还要考虑被损害法益的层次问题,这是各国的通例。

如果受损的法益属于比较高层次的法益,司法上认定损害赔偿的意愿也会更强,例如对受害人遭受的身体伤害也会带来精神层面的损害,两者之间联系比较容易查明,这种情况下司法者更愿意认定存在精神损害。

侵权法中的因果关系的认定【摘要】判断行为人是否构成侵害他人民事权益,进而承担侵权责任就必然离不开对因果关系的判断。

关于因果关系的判断各国有不同的标准,提出不同的学说。

本文对不同的代表学说比较,论述侵权法上的因果关系的判定。

【关键词】因果关系;条件说;相当因果关系因果关系作为侵权责任构成要件之一,无论在大陆法系的民法理论还是在英美法系的侵权行为法理论中均无争议,我国民法学者也无一不赞成其为构成要件。

但是,无论是国内还是国外民法理论中,侵权行为法上的因果关系都是一个有待进一步研究的理论。

一、大陆法系因果关系的判定(一)德国法上的因果关系判定法国学者提出:“侵权法中的因果关系对德国人的法律思维有不可遏制的吸引力。

”德国学者提出的因果关系的认定影响了大陆法系的许多国家。

因果关系在德国的认定学说包括:1.条件说作为大陆法系研究因果关系最古老的理论。

该学说基本上是从较古老的刑法因果关系理论演变过来的:凡是对损害结果的发生起重要作用的条件行为,都是该损害结果的法律上的原因。

依据该学说,许多原因造成一后果,该众多原因分析价值是同样的。

2.相当因果关系说它是建立在条件说的基础上,通过考察各种原因就引发损害后果的可能性区分所有与损害后果有关的原因:如果原因和后果之间完全没有可能性,则加害人无赔偿责任。

它的目的在于排除加害人因某些极其特殊的原因所造成损害的责任,但这并不取决于是否可以依据具体情况推定加害人具有责任。

3.法规目的说该学说认为行为人对于行为引发的损害是否负赔偿责任,并不是探究行为与结果之间有无相当因果关系而是探究相关法规的意义与目的。

4.危险范围说该理论的目的在于区分可归责于加害者行为的损害后果和受害人的自我生活风险。

具体而言,加害人就一般的生活风险中所产生的损害不承担损害赔偿责任。

(二)法国法上的因果关系的判定法国侵权法对因果关系的考察着眼于经验考察,并没有明确的区分事实原因和法律原因,更没有区分责任成立因果关系和责任范围因果关系。

《侵权责任法》的比较法分析——民商法前沿论坛之第348期朱岩中国人民大学法学院副教授上传时间:2010-5-17内容提要: 4月14日,民商法前沿论坛在明德法学楼徐建国报告厅举行。

本期论坛邀请到德国不莱梅大学法学博士、德国汉堡马克斯-普朗克国际私法研究所博士后、洪堡基金会德国联邦总理奖学金获得者、中国人民大学法学院中欧私法比较研究所所长、中国人民大学法学院硕士生导师朱岩副教授,为广大师生作题为“中国《侵权责任法》的比较分析”的精彩演讲。

论坛同时邀请到对外经济贸易大学法学院马特副教授、北京航空航天大学法学院周友军副教授、中国人民大学法学院博士后朱虎担任嘉宾评议人。

该论坛由我院民商法博士研究生孟强主持。

在演讲开始,朱岩教授首先表明,学者在面对立法时应采取客观、中立的态度,以期为推动立法的发展提出建议。

随后,朱岩副教授从三个方面展开了此次演讲。

首先,朱岩副教授从宏观上介绍了《侵权责任法》的概念、结构。

他指出了由“不法行为法”到“侵权责任法”所采法律概念的变化,并分析了导致这种变化的三点原因,即归责原则变化、加害事由变化和危险责任的加入。

他分析了侵权责任法在宏观损害赔偿法中的地位,与保险法、社会保障法、公益救济基金的关系,提出了应否制定外接条款和是否在债法总论中统一损害赔偿法的问题。

在第二部分,朱岩副教授就责任成立问题,即归责事由展开分析。

朱岩教授介绍了欧洲过错、危险、替代的三元归责原则体系,他指出,我国《侵权责任法》第24条规定的公平责任,是依据衡平思想的补偿,仅在有限的情况下适用,不能构成归责事由。

第23条补偿责任,是特定情况下的损失分配机制,也达不到归责事由层面。

在作为归责中的法益保护模式问题上,他介绍了英美法系根据具体侵权形态确定的法益保护模式和大陆法系以抽象方式界定的法益保护模式,他指出,我国采用的直接列举具体权利结合“等人身财产权益”的模式具有直接性的优势,但也存在遗漏问题,如环境侵权中的生态法益。

当代德国侵权法上因果关系理论和实务中的主要问题朱岩中国人民大学法学院副教授上传时间:2006-3-30一.条件说或等值说(condictio sine qua non, Äquivalenz-theorie, Bedingungstheorie, but for test)二.相当因果关系理论三.规范目的(Normzweck)或规范保护目的(Normschutzzweck)理论四.危险范围理论五.当前德国侵权法判例中的因果关系认定的理论六.共同侵权中的因果联系七.因果关系的中断结语行为作为原因和侵害利益作为后果的相互关联构成了确认侵权行为的关键因素。

就此必须区分狭义的因果关系和广义的因果关系。

在众多有关因果关系的著述中,其所涉及到并被是真正意义上的因果关系(causal minimalism),而主要涉及到规范性的归责问题。

[1]因此,英美法侵权法中区分“法律上的原因(legal cause)”和“事实上的原因(cause in fact)”。

[2]而在德国,决定是否存在侵权责任的“因果关系问题”更多的是在即定的“真实因果关系”中规范性的归责(Haftungszurechnung)问题[3],例如,侵害人就哪些后果损害仍旧必须承担赔偿义务,哪些属于第三人所引发的损害仍旧属于被保护的范围,符合交易的行为是否也能够引发损害等。

须强调的是,虽然关于德国侵权法中因果联系的理论很多,并且德国民法典第823条以下也详细规定了侵权法规范,但德国侵权法的发展也是建立在判例法的基础上,因此讨论侵权法中因果联系无法回避德国相关重要判例。

本文将对德国侵权法上因果关系的理论和实务主要问题作一概要介评。

一.条件说或等值说(condictio sine qua non, Äquivalenz-theorie, Bedingungstheorie, but for test)依据该理论,造成后果的原因存在很多,该众多原因彼此具有同样的价值(等值说),例如,在发生道路交通事故时,造成道路交通事故的侵害人、道路施工或者行人自身违反交通规则都是引发道路事故的原因,此种原因行为既可为作为亦可为不作为,检讨因果关系的过程为一种假设,即如果没有该行为是否仍旧出现侵害的后果,如果是,则在行为和损害后果之间不存在因果联系,如果否,则存在因果联系。

侵权行为法上的因果关系研究报告(下)第四章法律上因果关系的认定一、直接结果说英美法学说上最初主张直接结果说的是美国法学家Jeseph 直接结果理论主张侵权人应该为其侵害行为所造成的直接损害结果承担法律责任。

详言之,该理论包括两层含义,第一层为侵权人只对其对损害结果具有直接引发作用之侵害行为承担法律责任;第二层为只要是侵权人之侵害行为直接导致之损害结果,不论该结果对侵权人而言是否具有可预见性,该侵害行为均成为损害结果发生之法律上原因。

理解直接结果理论的关键在于,所谓直接原因与直接结果并非是指在时间上和空间上最为接近,而是指在两者之间的因果运动中不存在其他会对之产生影响的人的活动或自然因素的介入。

可见,“直接结果理论将仿如多米诺骨牌一样环环相扣、相因而动的因果序列简化成一组单一的因果运动,从而回避了一系列涉及中间因素对因果变化所起作用性质这样令人头疼的问题的追究,使现象之间的因果关系显得明白晓畅。

”[29]直接结果说在理论上存在重大的障碍,那就是到底如何区分直接结果和间接结果。

Beale的结论是:被告的积极行为必须持续到直接导致结果发生时,仍然具有积极的作用力,或被告行为的作用力引发新的积极危险,而由其他原因促使结果发生。

换言之,所谓直接结果,是指在既存条件下,由于被告行为之效用,依事件发生顺序导致的结果,而没有积极独立的外在原因介入。

所谓间接结果,一般是指在被告行为之后发生独立与被告的行为而具有异常或自愿性质的其他行为或事件所引起的结果。

Beale的直接结果理论在学说上受到诸多诟病,一方面,学者们批评Beale并没有讨论被告消极行为所引起的损害如何判断直接结果;另一方面,学者们指出,在一般的案例中,外在原因的介入,并非完全割断因果关系,外在原因存在时,因果关系在很多案例中仍然成立。

基于上述原因,直接结果说在英美法上实际上已经被Wagon Mound 案所废弃。

在该案中,法院认为依据直接结果说所得出的结论与当代正义观念及道德感不符,因为依民事责任之原则,行为人只对其行为可能导致的结果负责。

当代德国侵权法上因果关系理论和实务中的主要问题朱岩中国人民大学法学院副教授上传时间:2006-3-30一.条件说或等值说(condictio sine qua non, Äquivalenz-theorie, Bedingungstheorie, but for test)二.相当因果关系理论三.规范目的(Normzweck)或规范保护目的(Normschutzzweck)理论四.危险范围理论五.当前德国侵权法判例中的因果关系认定的理论六.共同侵权中的因果联系七.因果关系的中断结语行为作为原因和侵害利益作为后果的相互关联构成了确认侵权行为的关键因素。

就此必须区分狭义的因果关系和广义的因果关系。

在众多有关因果关系的著述中,其所涉及到并被是真正意义上的因果关系(causal minimalism),而主要涉及到规范性的归责问题。

[1]因此,英美法侵权法中区分“法律上的原因(legal cause)”和“事实上的原因(cause in fact)”。

[2]而在德国,决定是否存在侵权责任的“因果关系问题”更多的是在即定的“真实因果关系”中规范性的归责(Haftungszurechnung)问题[3],例如,侵害人就哪些后果损害仍旧必须承担赔偿义务,哪些属于第三人所引发的损害仍旧属于被保护的范围,符合交易的行为是否也能够引发损害等。

须强调的是,虽然关于德国侵权法中因果联系的理论很多,并且德国民法典第823条以下也详细规定了侵权法规范,但德国侵权法的发展也是建立在判例法的基础上,因此讨论侵权法中因果联系无法回避德国相关重要判例。

本文将对德国侵权法上因果关系的理论和实务主要问题作一概要介评。

一.条件说或等值说(condictio sine qua non, Äquivalenz-theorie, Bedingungstheorie, but for test)依据该理论,造成后果的原因存在很多,该众多原因彼此具有同样的价值(等值说),例如,在发生道路交通事故时,造成道路交通事故的侵害人、道路施工或者行人自身违反交通规则都是引发道路事故的原因,此种原因行为既可为作为亦可为不作为,检讨因果关系的过程为一种假设,即如果没有该行为是否仍旧出现侵害的后果,如果是,则在行为和损害后果之间不存在因果联系,如果否,则存在因果联系。

在考察不作为的行为时,必须假设如果该行为被实施,是否仍旧出现损害后果,如果是,则无因果联系,如果不是,则有因果联系。

须注意的是,在出现侵权行为仅仅和部分损害后果之间具有因果联系时,侵权人仅就该部分损害后果承担赔偿责任。

此种学说简单易行,在日常生活中获得广泛的应用。

但德国学者一致认为,条件说或等值说在认定因果关系时范围太广。

[4]实际上该理论无法适用如下案件:共同侵权、医疗事故中的侵权等。

例如,如果完全适用该理论,即每一个引发损害的条件都导致损害赔偿的后果,则将导致一个行为就整个无法预测的损害承担责任的后果,并将使得促使侵害人为侵权行为的促成人(Erzeuger des Schädigers)必须和侵害人在同样范围承担损害赔偿的责任,这显然违背民法的公平原理,无限扩大了因果关系的锁链。

因此,必须在该条件说或等值说以外寻找其他标准以防止法律上的因果关系过分扩大。

这也是英美普通法中为什么将法律上的因果联系不仅仅理解为自然科学上的相互关联,而理解为事件众多条件(conditions)中真正的原因(genuine causes)的理由所在。

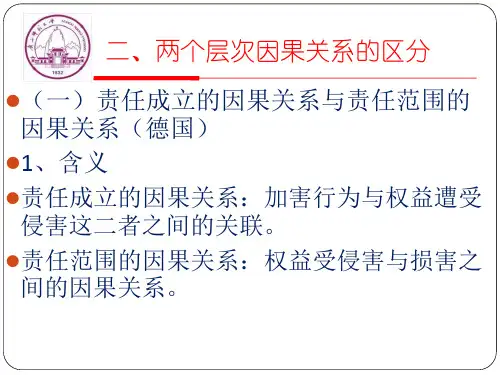

不仅如此,适用条件说和等值说无法正确的区分责任成立因果关系和责任赔偿因果关系(haftungsbegründende und haftungsausfüllende Kausalität),前者涉及到行为人的行为与侵害后果之间是否具有侵权法上的法律因果关系,而后者旨在确定损害赔偿的范围[5],前者为讨论后者的理论前提,换而言之,只有确认了责任成立因果关系,才须进一步讨论责任赔偿范围因果关系。

就条件说或等值说而言,其只能够确认成立赔偿责任的因果关系,而就确认和限制赔偿范围必须寻找其他标准,这集中体现在作为侵权责任要件的过错和不法中。

通过不法和过错的要件来限制条件说或等值说所可能造成的责任范围过广的理论首先由德国学者Traeger在1904年提出[6],随后德国民法学者普遍接受了该观点。

[7]但是,过错要件原则在很多时候也只能就认定成立侵权赔偿责任因果关系能够发挥作用,在确定具体赔偿范围时,其可能令加害人承担所有未加限制的损害后果(versari in re illicita),因此德国学者在条件说和等值说的基础上继一步发展了相当因果关系理论、规范目的理论和不法因果关系理论等,以弥补条件说或等值说的不足。

值得一提的是,在危险责任(Gefährdungshaftung)中,为了防止适用条件说可能造成的责任后果无限扩大,德国学者主张在认定因果关系时必须要求损害出现在危险源“运营过程(im Betrieb)”中。

[8]二.相当因果关系理论相当因果理论由德国学者v. Bar于1871年和v. Kries于1888年首先提出,Traeger在1904年正式提出[9],而帝国法院于1902年即采纳了该理论。

[10]该理论建立在上述条件说的基础上,依据该理论,通过考察各种原因就引发损害后果的可能性(Wahrscheinlichkeit)区分所有与损害后果有关的原因。

如果原因与后果之间完全无可能性,则加害人无赔偿责任。

就相当因果关系理论的表述存在积极(positiv)和消极(negativ)的两个表述方式:第一,事件通常可以引发所发生的后果或者事件至少严重提高了出现损害后果的可能性[11];第二,依据某些条件性质,如果只有将该条件与某些特殊的非正常的情况联系在一起(eine Verkettung außergewöhnlicher Umstände)才可能引发后果,则该条件可以被排除在损害后果原因之外。

[12]该二者表述方式都建立在可能性的基础上,因此无本质区别。

依据相当因果关系理论,原因是否就后果为相当的,关键在于该原因是否表现为通常形态,而不是特殊性质的、不可能的、依据事情正常发展不予考虑的。

考察此种相当因果关系并不是从具体的侵害人的角度出发,而是从一个处在行为人地位的最优的观察者(ein optimaler Beobachter)所可能认识到的情况出发。

从这里可以发现,相当因果关系与德国民法典第276条所规定的客观的过失(Fahrlässigkeit)概念有紧密的联系。

相当因果关系理论的目的在于排除加害人因某些极其特殊的原因所造成损害的责任。

但这并不取决于,是否可以依据具体情况推定加害人具有责任。

[13]特别需要区分的是,相当因果关系在过失(Verschulden)侵权和故意(V orsatz)侵权中具有不同的功能:在前者中必须认定行为与后果之间具有相当的因果关系,同时必须考虑到发生损害当时可以利用的所有经验[14];而在后者情况下,即使后果极其异常、无法期待,行为人也必须承担此种侵权责任。

[15]不仅如此,相当因果关系在危险责任中也具有特殊性,即损害必须来源于危险的特殊作用和影响,基于此种影响和作用法律直接规定了受害人的损害赔偿请求权。

但亦有德国学者主张,即使在故意侵权的情况下,也必须要求行为人的行为加大了出现损害后果的可能性,例如在德国刑法中有一个著名的案例:某侄儿为其富有的叔叔的继承人,为了早日得到遗产,其设法让其叔叔乘飞机并期待飞机失事其可获得遗产,德国法院认为,即使飞机真的失事,也无法要求该侄儿承担损害赔偿责任,因为二者之间无任何因果联系。

[16] 但是,部分德国学者对相当因果关系也提出了强烈的批评[17],他们认为相当因果关系就限制责任无法提供有效的标准,因此应当弃用该因果关系理论,而且相当因果关系本身包含了很多的主观评判标准,其所主张的因果关系并不限于自然世界中的因果关系概念。

基于此种批评,德国侵权法学者提出了规范保护目的理论。

在德国司法实践中,相当因果关系理论运用广泛,其表现在:(一)帝国法院判例中的因果关系理论。

帝国法院判例中明确采取了相当因果关系理论(Lehre vom adäquaten Kausal-zusammenhang)。

德国帝国法院认为,确定相当因果关系依据在于导致损害赔偿的行为是否通常(im allgemeinen)(而不是在特殊的、难以可能的、在正常的发展过程中不予考虑的情况)引发后果[18],是否(间接)后果与作为原因考察的事件处在并不很远的、依据通常的人的理性观念通常不会纳入考虑范围的因果关系中。

[19]在相当因果关系理论中,关键在于作为原因被考察的事件是否一般会加大或便利了出现后果的客观可能性(die objektive Möglichkeit allgemeine erhöht oder begünstigt wurde)。

[20](二)二战以后德国联邦最高法院关于因果关系的认定德国联邦法院在二战以后原则上接受了相当因果关系理论,但是为了避免责任过渡严格,就该理论作出了限定标准。

德国联邦法院在关于因果关系认定的重要案例中认为,“如果某种事件以一种并非无足轻重的方式(in nicht unerheblicher Weise)通常提高了发生后果的客观可能性,则该事件为该后果的相当条件(adäquate Bedingung)。

在具体裁量时应当考虑到如下内容:a)所有在发生事件时最优的观察者(der optimale Beobachter)所能观察到的情况;b)引发条件的人除此之外所能知晓的情况。

在检讨时,应当使用所有裁判之时给供支配的经验知识。

”[21] 在该案件中,德国联邦法院同时强调,“在考察因果关系时不可忽视的是,必须寻找到一个正确的出发点,从而之于公平结果将纯粹逻辑顺序的范围限定在可归责的因果顺序上。

只有当法官意识到,此处在真正意义上并不涉及到一个因果关系的问题,而是涉及到考察一个界限、即以公平的方式推定引发条件的人就其后果承担责任的界限,换而言之,原则上涉及到一个积极的责任前提(eine positive Haftungsvoraus-setzungen) …须避免(因果关系)程式化并保障探求到正确的结果。

”此外,德国联邦最高法院还就认定相当因果关系设定了“过滤器(Filter)”,即将那些在法律上无法归责的因果关系以一种公平的方式别处在法律因果关系之外。

例如,在过失(Fahrlässigkeit)责任中,应当将完全非正常的或者不可期待的发展过程(ganz ungewöhnliche oder unerwartete Verläufe)别处在责任因果关系之外,此种做法与具体注意义务(Sorgfaltspflicht)(作为责任后果基础的行为规范)的内容紧密相连。