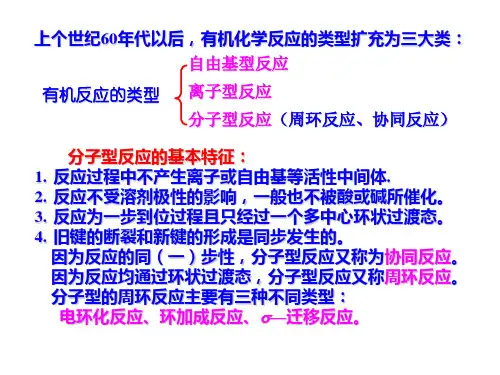

第十七章 周环反应教学基本要求 要求学生了解碳环形成理论;掌.

- 格式:ppt

- 大小:306.50 KB

- 文档页数:49

第2节绿色植物与生物圈中的碳—氧平衡[学习目标]知识目标1.归纳出光合作用的概念。

2.运用实验法独立设计并完本钱章节的探究活动。

3.认识绿色植物在维持碳-氧平衡方面的重要作用。

能力目标通过让学生设计光合作用的探究实验和技能训练,培养学生科学素养、创新精神和实践能力。

情感价值观说明绿色植物在生物圈中还是氧的制造者,理解碳—氧平衡的重要意义,培养学生保护绿色植物,热爱大自然,保护环境的美好感情。

[学法指导]:自学自测、合作探究[学习过程]一、课程导入在自然界中,生物的呼吸和燃料的燃烧每天都消耗了空气中大量的氧,但我们为什么没有感到缺氧呢?二、自学自测写出光合作用的公式:三、互学互助活动一:.演示实验,观察思考教师的演示实验:观察实验装置里的金鱼藻在太阳光下是否放出了气泡。

〔然后等气体充满试管容积的1/2左右时,教师取出试管迅速将快要熄灭的卫生香伸进试管内,让学生注意卫生香的燃烧情况。

〕学生讨论,“光合作用产生了什么气体?〞活动二:学生探究,教师引路17世纪有一位荷兰的科学家海尔蒙特,他尝试找出植物是怎样生长的。

他把一棵重2.5kg的柳树栽在一个装有90kg泥土的木桶中,只浇雨水。

5年后,他的柳树长到了85kg,而称一称桶内的泥土却只少了大约60g。

由于加到桶内的除泥土之外水是唯一的物质,所以,他认为使柳树生长所需要的物质是水。

同学们,你们认为海尔蒙特的结论有道理吗?活动三:.联系生活,归纳概念由光合作用的公式来分析,同学们能阐述一下光合作用对于生物圈的意义吗?1、光合作用可以提供食物,产生氧气供生物呼吸,把太阳能转化成我们可以直接利用的能量等等2、光合作用除了以上种种好处,还有非常关键的一点就是维持了生物圈中的碳-氧平衡。

讨论:1、碳-氧平衡会被打破吗?出现什么样的情况会打破碳-氧平衡?我们应该采取何种措施来预防?2、如果环境中的二氧化碳过多会对生物圈造成什么样的影响3、你认为二氧化碳增多的主要原因有哪些?四、导学导练1.以下图表示一昼夜中二氧化碳、氧进出植物叶片的情况,你认为哪幅图所示的现象发生在夜间( )2.当踏入山林时,会感到空气特别地清新和湿润.这主要是由于A.植物的光合作用和呼吸作用B.植物的分泌物有杀菌作用C.植物的光合作用和蒸腾作用D.茂盛的林木遮住了大局部太阳光3.以下选项中不符合绿色植物光合作用特点的是〔〕A.释放能量供生命活动的需要B.利用光提供的能量C.把光能转变成化学能D.合成淀粉等有机物4.18世纪,某科学家在探究绿色植物的光合作用过程中,做了如下实验:实验装置、材料、操作方法如以下图。

第2节绿色植物与生物圈的碳氧平衡能力目标:1、尝试设计并完善实验计划。

2、使学生在探究性学习过程中理解科学探究、发展科学探究能力。

情感态度价值观目标:1、认同绿色植物在维持生物圈碳氧平衡方面的重要意义。

2、体验科学探究的方法和过程,在讨论交流中学会质疑、学会反思,学会合作。

教学重点:尝试设计并完善实验计划,阐明绿色植物光合作用吸收二氧化碳,放出氧气。

教学难点:设计并完善实验计划。

教学方法:多媒体辅助教学、谈话法、实验法、探究法等。

教学过程:教学内容教师活动学生活动设计意图提出问题多媒体呈现图片、数据资料,创设问题情境提问:你想到了什么?观察、思考,提出问题:生物圈中氧气和二氧化碳是如何维持平衡的?尝试从日常生活实际中发现问题。

作出假设提问:你凭什么这样说?引导学生应用已有知识结合生活体验作出科学的假设。

作出假设:绿色植物光合作用能吸收二氧化碳,放出氧气。

明确科学假设不是毫无根据的猜测,而是建立在已有知识、生活经验的基础上,并结合判断推理形成的。

尝试设计并完善实验计划提问:你怎样证明?引导学生制定绿色植物光合作用能吸收二氧化碳的实验计划:变量的确定、对照组的设置、结果的检验。

分析、推理、讨论,尝试制定实验计划。

分组展示实验计划(实物投影或多媒体模拟实验),师生共同交流、质疑、评价(教材中明确指定探究实验计划的要点,尝试设计并完善实验计划,在讨论交流中学习质疑、学习反参与学生活动,给予指导、点拨、评价。

鼓励学生质疑,完善计划。

的实验设计作为参与交流的实验计划之一)。

修改完善实验计划。

思,学习合作。

分析实验现象验证假设提问:你的假设正确吗?演示:检验按照教材中实验设计所做实验的结果。

对演示实验结果进行观察,得出结论:绿色植物光合作用能吸收二氧化碳。

对实验结果进行描述、分析,得出结论。

进一步探究引导设计绿色植物光合作用放出氧气的实验。

提问:你又想到了什么?课后提供实验材料用具,指导学生按照自己的实验设计实施实验,下一节课汇报实验结果。

2021年湖南中医药大学硕士研究生招生考试药学综合考试大纲Ⅰ考试性质药学综合考试是为高等院校和科研院所招收药学专业的硕士研究生而设置具有选拔性质的考试科目。

其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备继续攻读硕士学位所需要药学的基础知识和基础技能,评价的标准是高等学校药学专业优秀本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以利于各高等院校和科研院所择优选拔,确保硕士研究生的招生质量。

Ⅱ考察目标药学综合考试范围为有机化学、药理学和天然药物化学。

要求考生系统掌握上述药学学科中的基本理论、基本知识和基本技能,能够运用所学的基本理论、基本知识和基本技能综合分析、判断和解决有关理论问题和实际问题。

Ⅲ考试形式与试卷结构一、试卷成绩及考试时间本试卷满分为 300 分(其中《有机化学》、《药理学》和《天然药物化学》部分各为100分),考试时间为 180 分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷内容结构1、《有机化学》(1)有机化合物结构占30%(2)结构理论关系占20%(3)有机化学反应占30%(4)有机合成设计占20%2.《药理学》(1)总论部分占20%(2)各论部分占50%(3)实验研究部分占30%3、《天然药物化学》(1)天然产物结构类型、生物合成20%(2)天然产物理化性质占30%(3)天然产物提取分离占30%(4)天然产物结构鉴定占20%四、试卷题型结构1、《有机化学》(1)填空题(约10分)(2)单项选择题(约20分)(3)命名题(约15分)(4)完成反应式(约25分)(5)反应机理(约10分)(6)合成题(约10分)(7)推断题(约10分)2.《药理学》(1)单选题(约40分)(2)判断题(约20分)(3)名词解释(约10分)(4)论述题(约30分)3、《天然药物化学》(1)单选题(约40分)(2)鉴别题(约15分)(3)比较题(约15分)(4)结构解析题(约15分)(5)提取分离题(约15分)Ⅳ考查内容1.《有机化学》(一)知识点要求1、有机化合物的同分异构、命名及物性(1)有机化合物的同分异构现象(2)有机化合物结构式的各种表示方法(3)有机化合物的普通命名及IUPAC 命名原则和中国化学会命名原则的关系(4)有机化合物的物理性质及其结构关系2、有机化学反应(1)重要官能团化合物的典型反应及相互转换的常用方法。

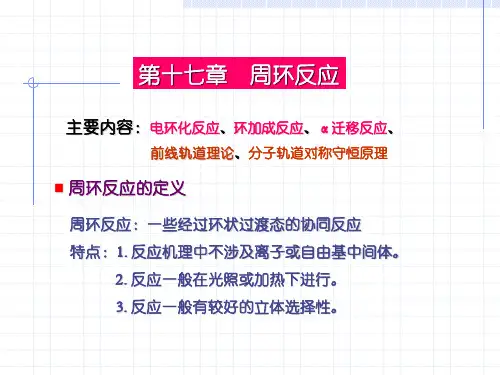

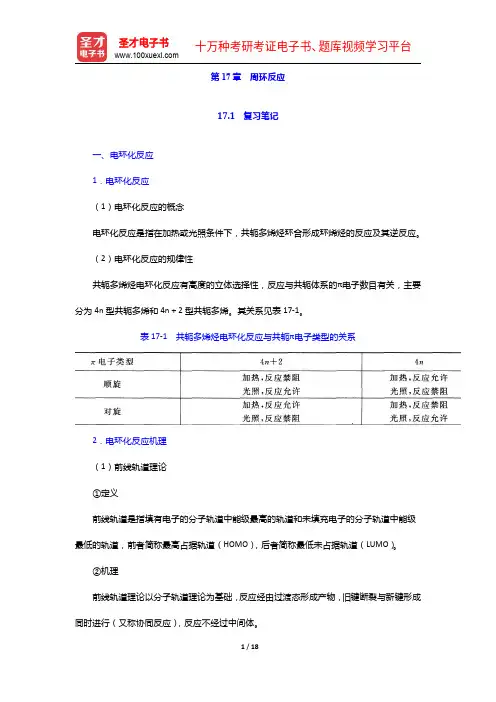

第十七章 周环反应一、 基本内容1.周环反应是指在反应进程中,键的断裂与形成是以一个闭合环状过渡态、相互作用的轨道中的电子对重新组合为特征的协同反应。

也就是说,键的断裂与形成都在一个闭合环状过渡态中进行。

因此,周环反应具有如下特点:(1)反应进行时,有两支以上的键几乎同时断裂或形成。

(2)反应具有高度的立体选择性。

(3)反应进行的动力是加热或光照。

2.周环反应主要有三大类型:电环化反应、环加成反应和σ-迁移反应。

二、 重点与难点由周环反应的定义和特点可知,对分子轨道理论、过渡态及立体化学的理解和相关知识的运用是非常重要的。

本章特别强调对前线轨道理论在电环化反应中的运用。

本章的难点是合理地写出一具体反应的合理的反应产物,这要求对轨道的对称性及过渡态的能量加以合理的分析和判断。

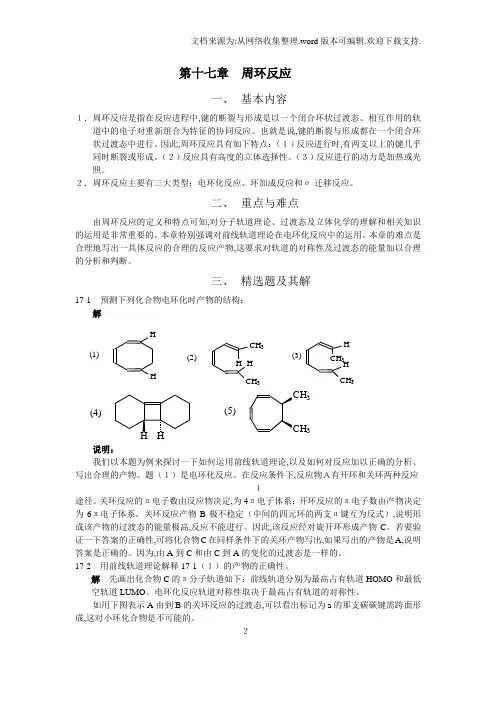

三、 精选题及其解17-1 预测下列化合物电环化时产物的结构:解说明:我们以本题为例来探讨一下如何运用前线轨道理论,以及如何对反应加以正确的分析、写出合理的产物。

题(1)是电环化反应。

在反应条件下,反应物A有开环和关环两种反应1 途径。

关环反应的π电子数由反应物决定,为4π电子体系;开环反应的π电子数由产物决定为6π电子体系。

关环反应产物B 极不稳定(中间的四元环的两支σ键互为反式),说明形成该产物的过渡态的能量极高,反应不能进行。

因此,该反应经对旋开环形成产物C 。

若要验证一下答案的正确性,可将化合物C 在同样条件下的关环产物写出,如果写出的产物是A,说明答案是正确的。

因为,由A 到C 和由C 到A 的变化的过渡态是一样的。

17-2 用前线轨道理论解释17-1(1)的产物的正确性。

解 先画出化合物C 的π分子轨道如下:前线轨道分别为最高占有轨道HOMO 和最低空轨道LUMO 。

电环化反应轨道对称性取决于最高占有轨道的对称性。

如用下图表示A 由到B 的关环反应的过渡态,可以看出标记为a 的那支碳碳键需跨面形成,这对小环化合物是不可能的。

周环反应教案教案标题:周环反应教案教案目标:1. 理解周环反应的概念和原理。

2. 掌握周环反应的步骤和条件。

3. 运用周环反应解决化学问题。

4. 培养学生的实验操作能力和科学思维。

教学准备:1. 教师准备:实验器材和试剂、教学PPT、教材、教具等。

2. 学生准备:化学实验服、安全护目镜、实验记录本等。

教学步骤:引入:1. 通过展示周环反应的实际应用场景或相关实验现象,引发学生对周环反应的兴趣,并提出问题:“你知道周环反应是什么吗?它有什么应用?”2. 引导学生思考,激发他们对化学实验的好奇心。

知识讲解:1. 利用教学PPT或板书,简要介绍周环反应的定义和原理。

2. 解释周环反应的步骤和条件,并强调每一步的重要性。

实验操作:1. 分组进行实验操作,确保每组学生都有机会参与。

2. 根据教材提供的实验步骤,引导学生完成周环反应实验。

3. 强调实验中的安全注意事项,如佩戴护目镜、注意试剂的浓度和量等。

实验结果观察和讨论:1. 学生观察实验结果,记录实验现象。

2. 引导学生分析实验结果,讨论周环反应的产物和可能的反应机理。

3. 鼓励学生提出问题和解释现象,培养他们的科学思维和探究能力。

知识总结:1. 教师对周环反应的步骤和条件进行总结,并强调实验中需要注意的关键点。

2. 学生通过回答问题或小结的方式,巩固对周环反应的理解。

拓展应用:1. 提供更多周环反应的实际应用案例,引导学生思考如何应用周环反应解决实际问题。

2. 鼓励学生进行小组讨论,设计自己的周环反应实验,并展示实验结果和分析。

作业布置:1. 布置相关习题,巩固学生对周环反应的理解和运用能力。

2. 鼓励学生自主学习和探究相关化学知识,拓宽他们的视野。

教学反思:1. 教师对本节课的教学进行反思,总结教学中的亮点和不足之处,为下一次教学做准备。

2. 收集学生的反馈意见,了解他们对本节课的理解和学习感受,及时调整教学策略。

17--周环反应一周环反应1.定义:在最近的五十年里,有机化学家研究有机化学机理,主要有两种。

一种是游离基型反应,一种是离子型反应,它们都生成稳定或不稳定的中间体。

离子型或游离基型反应:反应物→中间体→产物另一种机理是,在反应中不形成离子或游离基的中间体,而认为是有电子重新组织经过四或六中心环的过渡态而进行的。

这类反应不受溶剂极性的影响,不被碱或酸所催化,没有发现任何引发剂对反应有什么关系。

这类反应似乎表明化学键的断裂和生成是同时发生的。

这种一步完成的多种心反应叫周环反应。

周环反应:反应物→产物2.周环反应的特征:①反应进行的动力,是加热或光照。

②反应进行时,有两个以上的键同时断裂或形成,是多中心一步反应。

③反应时作用物的变化有突出的立体选择性。

④在反应过渡态中原子排列是高度有序的。

二. 分子轨道理论几个原子轨道线性组合,形成几个分子轨道,比原子轨道能量低的为成键轨道,比原子轨道能量高的为反键轨道。

其电子填充符合Pauli原理和Hund规则。

σ轨道:Л轨道:丁二烯的分子轨道:镜面节面直链共轭多烯烃分子轨道特点:①节面数:若共轭多烯烃有几个原子,它的n个轨道就有n-1个节面。

②轨道的节面越多,能量越高。

③高一能级的轨道和低一能级的轨道的对称性是相反的。

④图中的共轭多烯烃的对称性都是指类顺型(像顺型)的。

三.前线轨道福井认为最高的已占分子轨道(HOMO)上的电子被束缚得最松弛,最容易激发到能量最低的空轨道(LUMO)中去。

这些轨道是处于前线轨道(FMO),前线轨道理论认为:化学键的形成主要是由FMO的相互作用决定的。

分子的HOMO与LUMO 能量接近,容易组成新轨道。

§1.电环化反应1.定义:在n个Л电子的线型共轭体系中,在其两端点之间生成一个单键的反应及其逆过程称为电环化反应。

电环化反应中,多烯烃的一个Л键变成环烯烃里的一个σ键。

如:(Z,E)2,4-己二烯根据微观可逆性原则,正反应和逆反应所经过的途径是相同的。