古诗《游子吟》学习课件

- 格式:ppt

- 大小:811.50 KB

- 文档页数:11

大班古诗教学《游子吟》目标:1、熟悉、理解古诗,感受古诗的韵律感。

2、能主动积极的参与古诗朗诵活动,并能大胆的朗读。

3、感受母亲博大的爱。

准备:课件、水彩笔、白纸重点;能用自己的话说出诗句的意思难点:体会诗人表达的思念之情过程:一、提出问题教师:如果你长时间离开妈妈你的心情会怎样?二、出示课件图片1、播放课件。

教师:在古代叫孟郊的诗人,把孩子对妈妈的想念写成了一首诗,诗的名字叫《游子吟》。

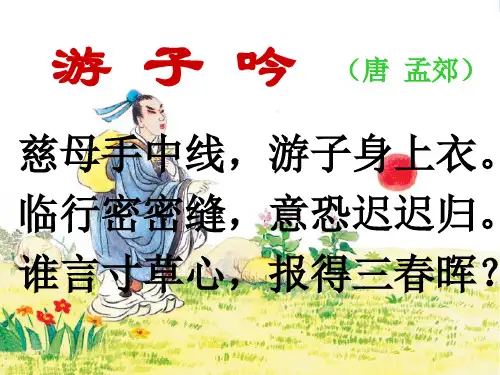

2、看图提问并引出诗句(1)欣赏第一幅图A、教师:这位老妈妈在干什么?(缝衣服)教师:这位老妈妈正在给准备出远门的儿子缝衣服。

“慈母手中线,游子身上衣。

”B、感知妈妈的爱。

教师:你们见过妈妈做衣服吗?我们现在的衣服都是由机器缝制的,在古时候,没有这些先进的技术,所以只能一针一线缝衣服。

这位老妈妈的手真巧。

让我们对她说:妈妈,您辛苦了!(2)欣赏第二幅图提问:他们在干什么?(妈妈去送儿子,儿子背着包袱)教师:妈妈把儿子送到村口,这时妈妈会对出远门的儿子说什么呢?(期盼着孩子早日的归来)“临行密密缝,意恐迟迟归”(3)欣赏第三幅图教师:妈妈为孩子这么的操心,这么的想念孩子,我们该怎么感谢妈妈呢?(端茶、送花、捶背、揉肩)教师:妈妈对我们的恩情我们永远也报道不完。

“谁言寸草心,报得三春晖。

”3、完整的欣赏古诗并学做动作(1)欣赏古诗。

(2)请熟悉古诗的小朋友跟着一起诵读。

(3)再次诵读古诗并跟随教师做动作。

4、播放《游子吟》歌曲。

5、制作送给妈妈的卡片。

活动反思:古诗的教学我们在尝试的阶段中。

这首诗描写了游子对母亲的思念之情,正好和孩子的生活有联系。

如果由教师来讲解,幼儿的兴趣可能不搞,于是我把每句诗都做成了独立的图片,让幼儿去观察,自己体会诗句的细节。

因为幼儿是自己动脑,所以参与的兴趣比较高。

由于古诗教学的枯燥,我在诵读的过程中加入了自编的动作和歌曲《游子吟》。

尽量采用多种形式,使每一位幼儿都有较高的兴趣并且积极地参与到课堂中来。

古诗《游子吟》PPT模板•古诗背景与作者简介•诗意解读与赏析•母爱主题探讨与延伸•唐代服饰、饮食、居住习俗展示•跨学科拓展:心理学、社会学等视角解读•当代价值体现及现实意义思考古诗背景与作者简介《游子吟》创作背景时代背景唐代是中国古代文学史上最辉煌的时期之一,唐朝盛世,经济发展达到了巅峰,文化艺术也取得了巨大成就。

地域文化唐代长安城是当时世界上最大的城市之一,各种文化交流频繁,为诗歌创作提供了丰富的土壤。

个人经历孟郊一生穷困潦倒,长期漂泊在外,对母爱有着深切的体会。

《游子吟》正是他在一次离家远行时,有感而发创作的。

孟郊(751年-814年),字东野,唐代著名诗人。

他性格孤僻,不善交际,一生经历了多次科举考试才中进士。

生平事迹孟郊的诗风清奇僻苦,语言简练朴素,善于通过描绘自然景物和抒发内心情感来表达自己的思想。

诗歌风格《游子吟》、《登科后》、《苦寒吟》等。

代表作品孟郊生平及成就唐代社会风尚与诗歌发展社会风尚唐代社会风气开放,人们追求自由、浪漫和享乐主义。

这种社会风尚对诗歌创作产生了深远影响,使得唐诗在题材、风格和技巧上都呈现出多样化特点。

诗歌发展唐诗在继承前人优秀传统的基础上,不断创新发展。

初唐时期以宫廷诗为主流;盛唐时期山水田园诗和边塞诗兴起;晚唐时期则出现了大量反映社会现实和人民疾苦的诗歌作品。

唐诗以其卓越的艺术成就和丰富的文化内涵,成为了中国文学史上的一座丰碑。

诗意解读与赏析03“谁言寸草心,报得三春晖。

”运用比喻手法,将母爱比作春天的阳光,表达子女难以报答母恩的感慨。

01“慈母手中线,游子身上衣。

”描绘母亲为远行的儿子细心缝制衣裳的场景,展现母爱的无私与伟大。

02“临行密密缝,意恐迟迟归。

”通过母亲细密的针脚,表现她对儿子归期的担忧和期盼,进一步体现母爱的深沉。

诗句逐句解释情感表达与意境营造情感表达诗中通过描绘母亲为儿子缝衣的细节,表达对母爱的感激和怀念之情;同时,也流露出子女对母恩的难以报答的无奈和感慨。

古诗《游子吟》课件.一、教学内容本节课我们将学习古诗《游子吟》,该诗选自部编版初中语文七年级上册第三单元《诗两首》。

《游子吟》描绘了游子离家远行的情景,表达了诗人对家乡、亲人的思念之情。

教学内容主要包括对全诗的解读、词句赏析、主题思想感悟等方面。

二、教学目标1. 能够熟练地朗读《游子吟》,理解诗歌的基本内容,感受诗人的情感。

2. 学习并掌握诗中的生字词、成语、修辞手法等,提高古诗文阅读鉴赏能力。

3. 通过对《游子吟》的学习,培养学生的家国情怀,激发他们对亲情的珍视。

三、教学难点与重点1. 教学难点:诗歌的意境、情感、修辞手法。

2. 教学重点:全诗的基本内容、词句赏析、主题思想。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课本、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过讲述一个关于亲情的实践情景,引发学生对亲情的思考,进而导入本节课的学习。

2. 朗读:让学生齐读《游子吟》,感受诗的韵律美,初步了解诗歌的基本内容。

3. 解读:详细解读全诗,分析诗句的含义、修辞手法、意境等。

4. 例题讲解:针对诗中的难点、重点,设计典型例题进行讲解。

5. 随堂练习:让学生当堂完成一些关于《游子吟》的练习题,巩固所学知识。

6. 赏析:组织学生进行分组讨论,分享自己对诗中词句的赏析,培养学生的审美情趣。

六、板书设计1. 诗歌《游子吟》2. 作者:孟郊3. 诗句解读:(1)离家:断肠人在天涯(2)思乡:故乡何处是,忘了除非醉(3)亲情:母影空相随4. 重点词语:断肠、故乡、母影5. 修辞手法:比喻、设问、对偶七、作业设计1. 作业题目:(1)熟读《游子吟》,背诵并默写全诗。

(2)结合诗句,分析诗中的意境和情感。

(3)谈谈你对《游子吟》主题思想的理解。

2. 答案:(1)见课本附录。

(2)诗中通过描绘游子离家、思乡、亲情等场景,表达了诗人对家乡、亲人的思念之情。

(3)示例:本诗主题思想为亲情、乡情、家国情怀。

《游子吟》是唐代诗人孟郊创作的一首五言诗。

这是一首母爱的颂歌。

全诗共六句三十字,采用白描的手法,通过回忆一个看似平常的临行前缝衣的场景,凸显并歌颂了母爱的伟大与无私,表达了诗人对母爱的感激以及对母亲深深的爱与尊敬之情。

此诗情感真挚自然,虽无藻绘与雕饰,然而清新流畅,淳朴素淡的语言中蕴含着浓郁醇美的诗味,千百年来广为传诵。

作品原文:游子吟慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

词句注释:⑴游子:古代称远游旅居的人。

吟:诗体名称。

⑵临:将要。

⑶意恐:担心。

归:回来,回家。

⑷谁言:一作“难将”。

言,说。

寸草:小草。

这里比喻子女。

心:语义双关,既指草木的茎干,也指子女的心意。

⑸报得:报答。

三春晖:春天灿烂的阳光,指慈母之恩。

三春,旧称农历正月为孟春,二月为仲春,三月为季春,合称三春。

晖,阳光。

形容母爱如春天温暖、和煦的阳光照耀着子女。

白话译文:慈母用手中的针线,为远行的儿子赶制身上的衣衫。

临行前一针针密密地缝缀,怕的是儿子回来得晚衣服破损。

有谁敢说,子女像小草那样微弱的孝心,能够报答得了像春晖普泽的慈母恩情呢?创作背景:《游子吟》写于溧阳(今属江苏)。

此诗题下孟郊自注:“迎母溧上作。

”孟郊早年漂泊无依,一生贫困潦倒,直到五十岁时才得到了一个溧阳县尉的卑微之职,结束了长年的漂泊流离生活,便将母亲接来同住。

诗人仕途失意,饱尝了世态炎凉,此时愈觉亲情之可贵,于是写出这首发于肺腑、感人至深的颂母之诗。

《游子吟》创作背景《游子吟》写在溧阳。

此诗题下孟郊自注:“迎母溧上作”,孟郊早年漂泊无依,一生贫困潦倒,直到五十岁时才得到了一个溧阳县尉的卑微之职,结束了长年的漂泊流离生活,便将母亲接来住。

诗人仕途失意,饱尝了世态炎凉,此时愈觉亲情之可贵,于是写出这首发于肺腑,感人至深的颂母之诗。

《游子吟》原文:慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

《游子吟》评析:孟郊,字东野,751一814,湖州武康人。

孟郊一生窘困潦倒,直到五匀才得到一个潭阳县尉的卑微之职。

诗人自然不把这样的小官放在心上,仍然放情于山水吟咏,会务则有所废弛,县令就只给他半俸。

《游子吟》,这是一首乐府诗,更是一首歌颂伟大母爱之作。

此诗则是当时之作,亲切而其淳地吟了一种普通而伟大的人生美——母爱,因而引起了无数读者的共鸣,千百年来,一直脍炙人口。

深挚的母爱,无时无刻不在沐浴著儿女们,然而对于孟郊这位常颠沛流淳,居无定所的游子来说,最值得回忆的莫过于母子分离的痛苦时刻,此诗写的正是这样的时候,慈母缝衣的普通场景,而表现的,都是诗人深沉的内心情感。

开头两句实际上是两个短语而不是两个句子,这样写就从人到物,突出了两件最普通的东西,写出了母子相依为命的骨肉之情。

紧接两句写出人的动作和意态,把笔墨集中在慈母身上。

行前的此时此刻,老母一针一线。

针针线线都是这样的细密,是怕儿子迟迟难归,故而要把衣衫缝得更为结实一点儿罢。

其实,老人的内心何尝不是切盼儿子早点些平安归来呢!慈母的一片深骂之情,正是在日常生活中最细微的地方流露出来,朴素自然,亲切感人。

这里既没有语言,也没有眼泪,然而一片爱的纯情从这普通常见的场景中充溢而出,拨动了每一个读者的心弦,催人泪下,唤起著天下儿女们亲切的联想和深挚的忆念。