第14章 分子发光分析法

- 格式:ppt

- 大小:16.48 MB

- 文档页数:47

分子发光分析法五种去活化过程

一、表面活性剂洗涤

表面活性剂洗涤是一种常见的去活化过程,洗涤分子表面上的污染物,降低并去除和阻止分子表面上的污染物对发光特性的影响。

分子活性剂洗

涤试剂可以根据需要分类,包括非离子表面活性剂、离子表面活性剂和混

合表面活性剂。

通常情况下,洗涤剂应与活性剂结合,以提高洗涤效率,

同时具有良好的低温过程安全。

表面活性剂洗涤可以减少分子表面的污染物,从而改善样品的发光特性,如改善发射光谱,提高发射效率,并可能

改善分子检测的灵敏度。

二、抗化学处理

抗化学处理是指在特定条件下,通过在分子表面涂覆一层屏蔽膜,阻

止日常活动(如体积缩小,局部温度升高等)对分子表面造成的影响,从

而保持稳定性和发光性质。

抗化学处理可以在低温下进行,不改变分子组成,而且耐受性更好。

三、光致化学聚合

光致化学聚合是将分子用光进行处理,使用不同的光谱来影响分子的

特性,使其可以在恒定的环境中提供更稳定的发光性能。

四、气氛处理

气氛处理是指在恒定温度和压力的环境下,利用气体作用去活化分子

表面。

该过程可以去除表面污染物,改善发光特性,如改善发射光谱或提

高发射效率。

分子发光分析法某些物质的分子吸收一定能量后,电子从基态跃迁到激发态,以光辐射的形式从激发态回到基态,这种现象称为分子发光,在此基础上建立起来的分析方法为分子发光分析法。

化学发光(Chemiluminescence)又称为冷光(ColdLight),它是在没有任何光、热或电场等激发的情况下,由化学反应而产生的光辐射。

化学发光分析(ChemiluminescenceAnalysis)就是利用化学反应所产生的发光现象进行分析的方法。

高灵敏度的痕量分析方法。

化学发光具有以下几个特点:1.极高的灵敏度:荧光虫素(LH2)(luciferin)、荧光素酶(luciferase)和磷酸三腺苷(ATP)的化学反应可测定2×10-17mol/L的ATP,可检测出一个细菌中的的ATP含量。

2.具有较好的选择性:由于可以利用的化学发光反应较少,而且化学发光的光谱是由受激分子或原子决定的,一般来说也是由化学反应决定的。

很少有不同的化学反应产生出同一种发光物质的情况,因此化学发光分析具有较好的选择性。

3.仪器装置比较简单:不需要复杂的分光和光强度测量装置,一般只需要干涉滤光片和光电倍增管即可进行光强度的测量。

4.分析速度快:一次分析在1min之内就可完成,适宜自动连续测定。

5.定量线性范围宽:化学发光反应的发光强度和反应物的浓度在几个数量级的范围内成良好的线性关系。

基本原理化学发光是基于化学反应所提供足够的能量,使其中一种产物的分子的电子被激发成激发态分子,当其返回基态时发射一定波长的光,称为化学发光,表示如下A+B→C﹡+DC﹡→C+hυ化学发光包括吸收化学能和发光两个过程。

为此,它应具备下述条件:1化学发光反应必须能提供足够的化学能,以引起电子激发。

2要有有利的化学反应历程,以使所产生的化学能用于不断地产生激发态分子。

3激发态分子能以辐射跃迁的方式返回基态,而不是以热的形式消耗能量。

化学发光反应的化学发光效率ΦCl,取决于生成激发态产物分子的化学激发效率Φr利激发态分子的发光效率Φf这两个因素。

分子发光分析法与分子吸收

分子发光分析法是一种分析技术,它可以用来测定有机物质的含量。

它是一种非常灵敏的分析方法,可以用来测定微量物质的含量。

它的原理是,当一种特定的有机物质接触到一种特定的发光剂时,它会发出一种特定的发光,这种发光可以用来测定有机物质的含量。

分子发光分析法的优点是,它可以用来测定微量物质的含量,而且它的灵敏度很高,可以测定出微量物质的含量。

另外,它的操作简单,可以在实验室中进行,而且它的成本也比较低。

分子吸收分析法是一种分析技术,它可以用来测定有机物质的含量。

它的原理是,当一种特定的有机物质接触到一种特定的吸收剂时,它会吸收一种特定的波长的光,这种光可以用来测定有机物质的含量。

分子吸收分析法的优点是,它可以用来测定微量物质的含量,而且它的灵敏度很高,可以测定出微量物质的含量。

另外,它的操作简单,可以在实验室中进行,而且它的成本也比较低。

总之,分子发光分析法和分子吸收分析法都是一种非常有效的分析技术,它们可以用来测定有机物质的含量,而且它们的灵敏度很高,可以测定出微量物质的含量。

它们的操作简单,可以在实验室中进行,而且它们的成本也比较低,因此,它们在分析有机物质的含量方面非常有用。

第7章分子发光分析法【7-1】解释下列名词。

(1)单重态;(2)三重态;(3)荧光;(4)磷光;(5)化学发光;(6)量子产率;(7)荧光猝灭;(8)振动弛豫;(9)系间跨越;(10)内转换;(11)重原子效应。

答:(1)单重态:在给定轨道中的两个电子,必定以相反方向自旋,自旋量子数分别为1/2和-1/2,其总自旋量子数s=0。

电子能级的多重性用M=2s+1=1,即自旋方向相反的电子能级多重性为1。

此时分子所处的电子能态称为单重态或单线态,用S表示。

(2)三重态:当两个电子自旋方向相同时,自旋量子数都为1/2,其总自旋量子数s=1。

电子能级的多重性用M=2s+1=3,即自旋方向相同的电子能级多重性为3,此时分子所处的电子能态称为三重态或三线态,用T表示。

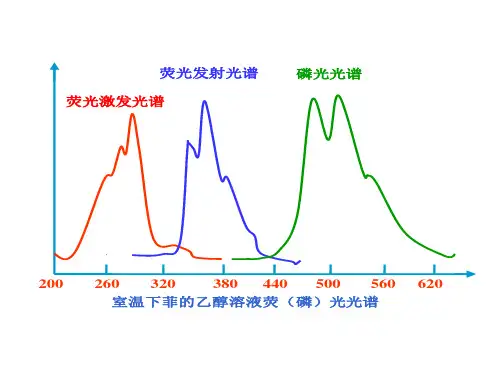

(3)荧光:分子受到激发后,无论处于哪一个激发单重态,都可通过振动弛豫及内转换,回到第一激发单重态的最低振动能级,然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光。

(4)磷光:分子受到激发后,无论处于哪一个激发单重态,都可通过内转换、振动弛豫和体系间跨越,回到第一激发三重态的最低振动能级,然后以辐射形式回到基态的各个振动能级发射的光(5)化学发光:化学反应物或反应产物受反应释放的化学能激发而产生的光辐射。

表示。

(6)量子产率:激发态分子发射荧光的光子数与基态分子吸收激发光的光子数之比,常用f(7)荧光猝灭:指荧光物质分子与溶剂分子之间发生猝灭,荧光猝灭分为静态猝灭和动态猝灭。

(8)振动弛豫:处于激发态最高振动能级的外层电子回到同一电子激发态的最低振动能级以非辐射的形式将能量释放的过程。

(9)系间跨越:处于激发态分子的电子发生自旋反转而使分子的多重性发生变化的过程。

即分子由激发单重态以无辐射形式跨越到激发三重态的过程。

(10)内转换:相同多重态的两个电子态之间的非辐射跃迁。

(11)重原子效应:使用含有重原子的溶剂(如碘乙烷、溴乙烷)或在磷光物质中引入重原子取代基,都可以提高磷光物质的磷光强度,这种效应称为重原子效应。

分子发光分析法基态分子吸收了一定能量后,跃迁至激发态,当激发态分子以辐射跃迁形式将其能量释放返回基态时,便产生分子发光(Molecular Luminescence)。

依据激发的模式不同,分子发光分为光致发光、热致发光、场致发光和化学发光等。

光致发光按激发态的类型又可分为荧光和磷光两种。

本章讨论分子荧光(Molecular Fluorescence)、分子磷光(Molecular Phosphorescence)和化学发光(Chemiluminescence)分析法。

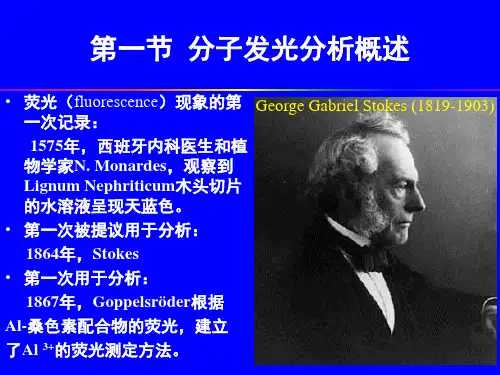

第一节荧光分析法一、概述分子荧光分析法是根据物质的分子荧光光谱进行定性,以荧光强度进行定量的一种分析方法。

早在16世纪,人们观察到当紫外和可见光照射到某些物质时。

这些物质就会发出各种颜色和不同强度的光,而当照射停止时,物质的发光也随之很快消失。

到1852年才由斯托克斯(Stokes)给予了解释,即它是物质在吸收了光能后发射出的分子荧光。

斯托克斯在对荧光强度与浓度之间的关系进行研究的基础上,于1864年提出可将荧光作为一种分析手段。

1867年Goppelsroder应用铝—桑色素络合物的荧光对铝进行了测定。

进入20世纪,随着荧光分析仪器的问世,荧光分析的方法和技术得到了极大发展,如今已成为一种重要且有效的光谱分析手段。

荧光分析法的最大优点是灵敏度高,它的检出限通常比分光光度法低2~4个数量级,选择性也较分光光度法好。

虽然能产生强荧光的化合物相对较少,荧光分析法的应用不如分光光度法广泛,但由于它的高灵敏度以及许多重要的生物物质都具有荧光性质。

使得该方法在药物、临床、环境、食品的微量、痕量分析以及生命科学研究各个领域具有重要意义。

二、基本原理(一)分子荧光的产生大多数分子含有偶数电子。

根据保里不相容原理,基态分子的每一个轨道中两个电子的自旋方向总是相反的,因而大多数基态分子处于单重态(2S+1=1),基态单重态以S0表示。

当物质受光照射时,基态分子吸收光能就会产生电子能级跃迁而处于第一、第二电子激发单重态,以S1、S2表示。